あるある1石バッファ

エフェクターの入力段や出力段などにある、トランジスタやJFET1石によるバッファ回路。トランジスタの例 エミッタフォロワってやつですね。定番ペダルだとSD-1,OS-2(出力段),OD-3,TS808,TS9,TS10(出力段) などで使用されている形式。バイアス電圧は4.5Vになっています。

JFETの例 こちらはOD-2,OD-3,OS-2,OD-820,SansAmp Classic,MicroAmp,SL Drive(出力段)などがこの方式を使用しています。 FETのゲートは電流が流れ込まないので、バイアスへの抵抗の定数は高めの傾向。いずれにせよ、バイアス電圧は4.5Vになっています。

どちらも低雑音バイアス回路でオペアンプ用に4.5Vのバイアス電圧を生成して、 これをトランジスタやFETのバッファ回路にも流用する、というケースです。 いろんなペダルで採用されている、あるある方式ですね。

たまに共通のバイアスとは別に、バッファ専用のバイアス回路を設けている場合もある。 Ibanez TS10の入力段は、9.1Kと22Kで分圧し+6.4Vの別バイアスとしています。こんな感じ。 ↓分圧計算ページにジャンプ

バイアス電圧がずれ過ぎると..

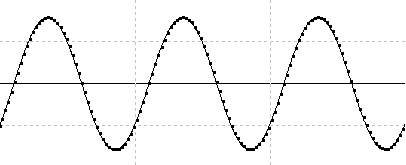

バイアス電圧が適切な値からずれていると、波形が振幅可動範囲からはみ出してしまい、 振幅の上下どちらかが先に飽和レベルに到達。振幅範囲の片側が狭くなってしまいます。↓ちょうどいい感じの例

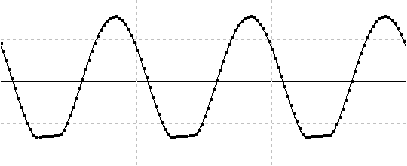

↓バイアス電圧が低い例

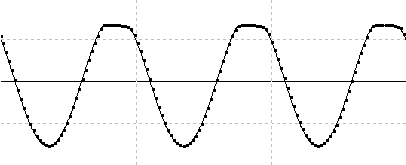

↓バイアス電圧が高い例

もっとも、エフェクターが扱う信号の電圧の振幅はだいぶ小さいので、概ね動作範囲内であれば、飽和する事は無い。 トランジスタでもFETでも、既に+4.5Vのバイアスを作ってあるなら、それを流用すれば実用上問題なし、という事のようです。

しかし、実用としての観点はさておき、実際にこのバッファ回路の場合、 バイアス電圧は何Vくらいで可動範囲の中央になるのか、ちょっと気になります。

トランジスタの場合は、TS10の例を見ると+4.5Vより高いんだろうな、と推測は出来ます。

一方、JFETの場合は、バイアス無しでも動作する位なのだから、+4.5Vより低いだろう、という推測は出来ます。

んーでもでも、振幅を考えたら9Vのちょうど半分の4.5Vがいつでもベストなんじゃないの?という疑問も沸きます。

こいつ何処まで分かって無いんだアホめと思った方、そのとおりですので優しくお見守り下さいませ。

良さげなBias電圧を調べてみた

バイアス回路の分圧を20KΩのトリマーにして調整し、波形がいい感じになる箇所を見つけて、 その時のバイアス電圧をテスターで測定してみました。↓低雑音バイアス回路の分圧部分を20KΩのトリマーに。電源電圧も9Vにぴったりになるように都度調整。

どこが振幅範囲中央か見定めずらいですが、だいたい下記の感じです。

トランジスタの例

| トランジスタ | 良さげなBias電圧[V] | 備考 |

|---|---|---|

| 2SC1815L-BL | 約6V | UTC製セカンドソース品 |

| C945 | 約6V | OSOYOの電子工作基本部品セットに入っていたもの |

| 2N3904 | 約6V | 〃 |

| S8050 | 約6V | 〃 |

| S9018 | 約7.5V | 〃 |

JFETの例

| jFET | 良さげなBias電圧[V] | 備考 |

|---|---|---|

| 2SK2881E | 約4.3V | |

| 2SK117BL | 約4.1V | 廃版品 |

| 2N5457 | 約4V | 廃版品 |

| 2SK2880D | 約3.1V | |

| J211 | 約2.6V | HF/VHF増幅用 |

| 2SK2880E | 約2V |

追記、mosFETの例。

| mosFET | 良さげなBias電圧[V] | 備考 |

|---|---|---|

| BS170 | 約6.0V | |

| 2N7000 | 約6.0V | |

| LND150 | 約3.2V | デプレッションタイプ |

ここで一つ疑問が沸きます。バイアス電圧が2Vとか7.5Vとかって、 中心4.5Vから偏っていて、振幅の余白が狭いはずでは?。 それなのに、なぜか出力波形は他と同じようにちゃんと振幅している。

そこで試しに、バイアス電圧を良さげに調整した後、 その時の出力部(エミッタやソース)~グランド間の電圧をテスタで測定してみました。 すると、だいたい+4.5V位になっている。 どうやら、1石バッファの場合は、入力部のバイアス電圧で振幅の余白を考えるのではなく、 出力側が+4.5V程度になるようなバイアス電圧がベスト、という事なのですね多分(←オレオレ理論1個追加)。

jFET Bias Zero?

Proco RATの出力段や、Okko Diabloの出力段は、jFETによるバッファ回路になっているのですが、 ゲートの前で1MΩがグランドに落ちており、バイアスをかけていないようです。 ネットの回路図は、ちょこちょこ間違いがあるようなのでなんとも言えないですが、 JFETはデプレッションモードといって、 バイアス無しでも動作しますので、実際バイアス無しの設計になっているのだと思います。例えばこんな感じ。 もし、この構成を入力バッファとして使用した場合、果たして振幅の範囲は十分確保できるのでしょうか。 実際ギターを入力して波形を観察してみました。

結果、ストラト程度の出力であれば、飽和レベルにはほとんど到達しないようです。 一方、ハムバッカーのピックアップ(Gibson 57 Classic、496R、500T等)のギターでじゃかじゃか弾くと、 波形の下側のピークが飽和レベルに到達してしまいました。 飽和しても突然異音がするような事はありませんが、振幅の幅はちょっと足りなくなるようです。

差し替える場合も便利だし

今回調べたバイアス値ですが、負荷抵抗が十分大きい条件で測定しています。 現実の回路の中で使用する場合は、後段にフィルターが入るなどで、負荷抵抗は下がってしまいます。 この場合、振幅の可動範囲が狭まるし、中心点も少しズレて来るようです。ソース(エミッタ)に繋がっている10KΩを4.7KΩなどに下げると振幅範囲が少し改善できそうです。

あまり抵抗値を下げると破綻してしまいますので、一概に何KΩがベスト、と決めるのは難しそう。 大きな信号を想定するなら、後ろに繋ぐ回路のインピーダンスを下げ過ぎない(数十KΩ台位?)事で対処する、 というのが無難そうです。

とりまバイアス4.5V、エミッタ(ソース)抵抗10KΩとしておけば、トランジスタでもJFETでも差し替え自由ですし、 後はオノレの聴感で石を選択(考えるな、感じろ)がいいんかな、という結論でした(←オレオレ理論もう1個追加)。 ※結論には個人差があります。