自作オーバードライブの定番

買うと高いけど作るのは簡単という、クローンペダル製作の一丁目一番地、それは...

Hermida Audio Zendrive

である事に異論はないでしょう。

だって回路が簡単。

そしてそう、本物買うと高い。中古でも高い。

例えばBOSSのBluesDriverなんて回路複雑過ぎて作る気力がわきません。

買った方が早い(自作ページとしてあるまじき発言)。

そのZendrive、回路構成としてはシンプルなのですが、クローン制作においてはちょっと問題があります。

Zendriveは使用してるオペアンプの型番が消され、クリップ回路もモールドされていて、

使用しているパーツの型番が分からないようになっています。

自作界隈でオペアンプはこれだろう、という候補はあっても、

Hermida Audioとしては内緒にしたいようで、正解は霧の中です。

Zendriveは、ブルースギタリストRobben Ford氏のDumbleアンプのサウンドを再現した「Dumble系」なんて言われているので、

Dumbleっぽい音になる事こそ、真の正解と言えるかも。

しかしDumbleアンプなんて実物聞いた事無いですし、そもそもRobbenはZendriveをFenderアンプに繋げてますよね...霧は深まるばかりです。

作ってみたけど、自分のプレイで、うんこれRobben Fordの音だね、と納得できる人はあまりいないと思うので、

成り行き自作のクローン本当に正解なのか、オペアンプ違うんじゃないか、パーツ変えてみるかと、

沼にずぶずぶハマってしまう可能性が高いので気を付けましょう。ここは一丁目一番地、まだ改札出たばかりです。

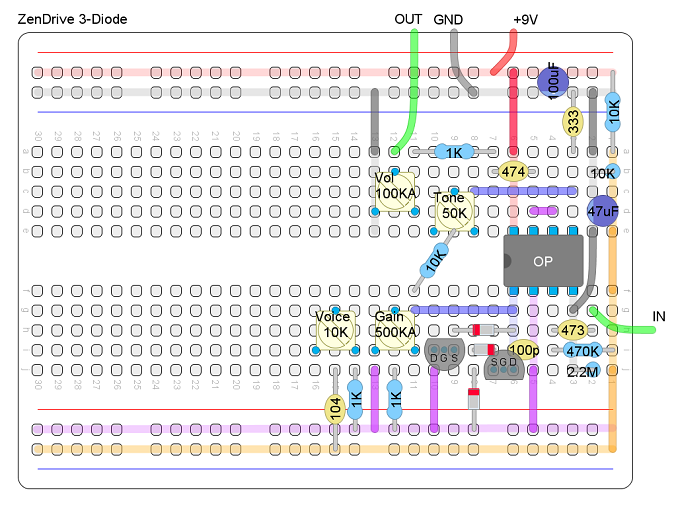

Zendriveのブレッドボードレイアウト

↓ブレッドボードレイアウト

電源系を赤、グランドをグレー、バイアスをオレンジに色付けして示しています。

また、オペアンプのマイナス入力に繋がる部分を紫に色付けしています。

オペアンプやクリッピングダイオードについてはのちほど。

4つのトリマー部分は実際にはペダル前面のボリュームポットになります。

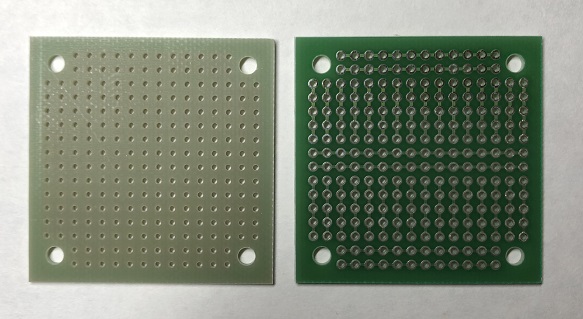

16列以内に収まるので、はんだ付けするなら、これが使えます。

ブレッドボード配線となっているユニバーサル基盤です。

ブレッドボードで試作した通りに半田付けすれば完成してしまうスグレモノです。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-12233/

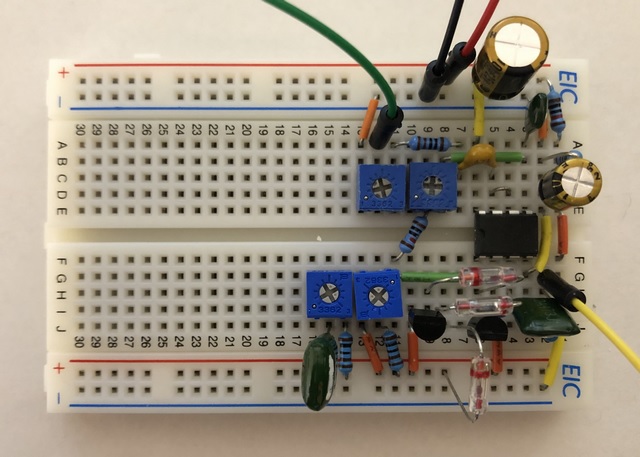

パーツは手持ちのモノで代用して作成してみました。

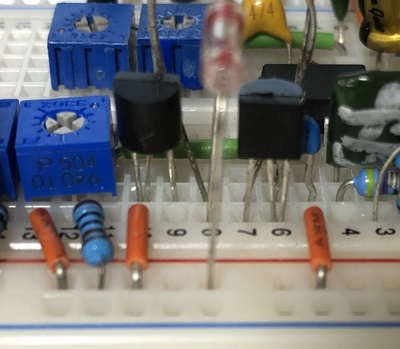

↓クリッパ部のmosFET 2N7000の足はDとGを束ねて同じ穴に挿しています。こうする事でFETがダイオードとして動作し、クリッパーとなります。

回路図について

ネットで回路図を検索すると、出典が分からない回路図のコピーが多く、どれを紹介すれば良いのか悩みます。

tg-music.neocities.org

さんのサイトの回路図は、自分で書いたと記載してありました。

回路図集

のページにZendriveの回路図がアップされています。

また、

Révolution Deux

さんのサイトに、

freestompboxes フォーラム

に stratotrasto さんが投稿したもの、という形で

Zendriveクローンのプロジェクトと回路図

が紹介されていました。

Hermida Audioがどうしても見られたくないオペアンプですが、AD712、TLC2262、MC1458、NE5532などで自作する人が多いようです。

どれも現行品で入手は可能と思われますが、(←廃版だったり入手性良くないですね...)安い秋月では売ってないし、JRC4558等と比べると若干お高いようです。

むろん4558でも072でも動作します。

また、Hermida Audioがモールドで固めてまで、なんとしても世間から隠し通したいクリップ部分ですが、

mosFET 2N7000と、BAT41という青いショットキーバリアダイオードが自作の定番のようです。1N34というゲルマニウムダイオードで書かれた回路図もあります。

冒頭のレイアウトは、ダイオードを3つ使用した非対称クリップの形になっていますが、

実際のZendriveはバージョンによって、ダイオード2つの対称クリップとなっている場合もあるようです。

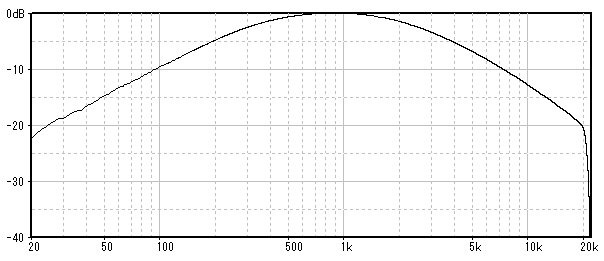

フィルター特性の解析

回路のフィルター特性をG★PLOTで解析してみました。

入力段

0.047uFのカップリングコンデンサーと470KΩのバイアス抵抗でHPFが形成されますが、

カットオフ周波数は十分低く、ほぼフラットな特性です。

Gain

ゲイン段は、Voiceの設定との絡みで特性が大きく変わります。下は、Voiceをセンターとした場合の、ゲイン位置による周波数特性です。

100pFのコンデンサーにより、ゲインを上げる程高域バランスが減衰します。

Voice(10KΩBの可変抵抗)はセンターにおり、0.1uF(100nF)+5KΩのコンデンサーにより低域がカットされています。

この特性に対して、クリッパーがかかる形になります。

Voice

Voiceツマミはトレブルブースター、高域のGainとして動作します。フィルター特性上は、Gainを下げきっているとVoiceの効きも弱くなります。

ゲイン位置3パタンについて、Voiceの効き方をシミュレーションしてみました。

トーン段

10KΩの固定抵抗+50KΩBのToneと0.0033uF(3.3nF)のコンデンサーによるシンプルなパッシブLPFです。

Gain段と、ユニティーゲインの後段バッファの間に配置されています。

出力段

バッファ回路の後にカップリングコンデンサー、パッシブのボリュームポット(100KΩA)が配置されています。

100KΩのボリュームポッドから直接出力しているため、出力インピーダンスは高め。下は仮に出力後のケーブルの静電容量を330pFとした場合のシミュレーション。ハイエンドが少し低下します。

実測

トータルの周波数特性

Gain=2, Voice=7, Tone=7 とした場合のトータルの周波数特性です。

脱TS系、Transparent系などと呼ばれますが、思ったよりTSに似た帯域バランスになっています。

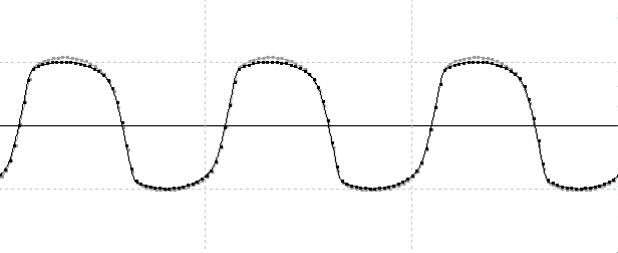

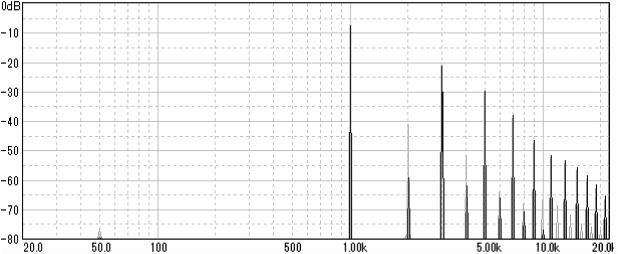

対称クリップ、非対称クリップ

実際のZendriveは、BAT41というダイオードが使用され、非対称ドライブのモデルの場合はゲルマニウムダイオードが1つ片側に追加されている、という感じらしいです。

ここでは全て1N60というダイオードを使って、対称版、非対称版の波形を比較してみました。

1KHzサインで計測。

グレー:3Diode 非対称クリップ

黒:2Diode 対称クリップ

↑波形の上側のクリップが若干ゆるやかになっています。測定系の関係で上下(±)逆かも。。

↑グレーが非対称の場合で偶数次倍音のレベルが上昇しています。

だからといって、良い音なのかと言えば、いろんな条件や好み次第ですが。

クリップに使うダイオードは、種類や型番によって歪音も音量も結構変わる部分です。

このブレッドボードレイアウト、1つ作って保存しておけば、ダイオードの組み合わせのテストや、オペアンプの音色のテストにも使えて活用出来そうですよ。

(←沼へのお誘い?)