みんな大好きディスクリート回路

かっこいい...。なんだかカッコイイ響き『ディスクリート回路』。

オペアンプを使っていない、単体のトランジスタやFETを使用した回路、という意味ですね。 「このペダル、完全ディスクリート構成です。」なんて聞いたら、 なんだか上等なペダルのような、えも言えぬオーラがしみ出てくるのを感じてしまいます。

ディスクリート構成にいかなる利点があるかはさておき、 エフェクターを作っているからには、『ディスクリート』なオリジナルのペダル、 作ってみたいですよね。玄人感漂ってきます。

しかし実際の所、増幅回路の基本であるエミッタ接地やソース接地回路、hFEとかIdssとか言っている時点で難しい。 ムリだ。 何かの回路をパクろうにも石が生産終了で売ってない。 石を換えたら周りの定数が合わない。 運よく音が出ても、増幅率、振幅範囲、歪み方が石によって違ってしまう。 入力インピーダンスが低い、出力インピーダンスが高い点も厄介だ。

『ディスクリート』なオリジナル回路に憧れるなあ...。玄人感漂わせたいなあ...。でもいろいろ厄介だよね...なんて思っているあなた!。

注記…この時点でお気づきかもしれませんが、差動増幅回路の動作原理とか、学びか何かを求めてこのページを踏んでしまった人はさようなら。

ここはそのような立派なページではありません。

そう、その「厄介」を全て宇宙まで吹き飛ばす魔法の『ディスクリート』増幅回路、ありました!。

↓こちらです。

BOSS謹製差動増幅回路

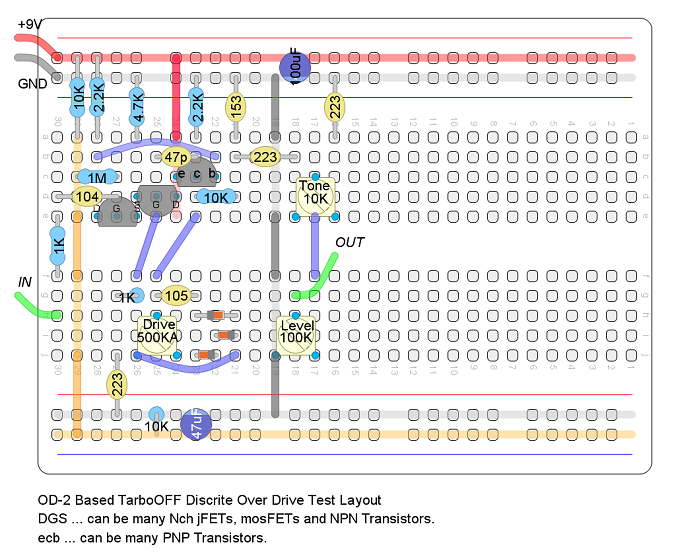

1985年に発売されヒットしたBOSS OD-2 Tarbo Over Drive。ご存じでしょうか。 下の回路図は、OD-2のTarboオフの回路部分をベースにして 単体のオーバードライブとした試作回路です。極力シンプルにするため、入出力バッファは省略、電源部も簡単にしています。

オリジナルのパーツは、 jFET:2SK117-GR、 PNPトランジスタ:2SA970-GR、 diode:1SS-133 との事です。

なんかFETが向かい合ってますね。その後にPNPのトランジスタが繋がっている。 3石からなる増幅回路の様です。 この回路構成は、BOSS OD-3やBD-2 Blues Driverに引き継がれました。 BOSSの定番機種に使用されている回路ですが、 それ以外のオーバードライブでこの回路を採用している例は、思いの他見当たらないようです。

この3石回路、非反転増幅回路と考えて良さそうです。つまり

| ≒ |

実際に非反転増幅回路的に動作しているのか確認してみます。

前出の試作回路の増幅段を、G★PLOTでオペアンプによる非反転増幅回路のモデルでシミュレーションしてみると、 こんな感じになります。

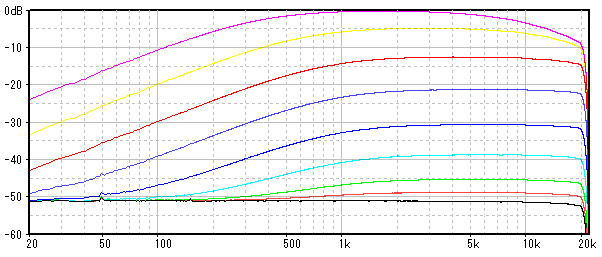

次に、実際の試作回路の入力~増幅出力部までの周波数特性を測定してみます。 jFETは2SK117-BL、PNPトランジスタは2SA970-GRを使用。 帰還部VRに、固定抵抗0Ω、330Ω、1KΩ、3.3KΩ、10KΩ、33KΩ、100KΩ、330KΩ、1MΩ。 サインスイープで測定。飽和しないように入力はなるべく小さく。 クリッピングダイオードは外しています。

帰還部の抵抗が小さい(ゲイン量が低い)場合は、概ね非反転増幅回路の公式 1+R2/R1 が成り立っているようです。 帰還部の抵抗を上げると、公式の増幅率には追い付かなくなっていきますが、 1MΩで+51dB(355倍)のゲインが得られています。 低域・高域のカット具合も非反転増幅回路としてのシミュレーションと一致している感じです。

ギターを直結してボリュームを操作してみると、スムーズでガリも出ない、入力バッファとして使える。 後ろにLPFを組んでみてF特を観察すると、出力インピーダンスの影響が無く、出力バッファとして使える。 『ディスクリート』にもかかわらず、まさにオペアンプの便利ポイントを備えています。

魔法のトポロジー

でも、2SK117なんてディスコンじゃん。 ディスクリート回路の作例なんて、使用している石が廃版になったら結局それまでだよね、 なんて思っている方。この回路が持つ真に魔法的な性質を発見してしまいました。

それは...

石を何に差し替えても動作する

んん~動きます。何を挿しても。

前段のFETのペアですが、手持ちの石で確認した所、 jFETでは、2SK2881D、2SK2881E、2SK117BL、2SK303V5、2SK303V3、2N5457、2SK2880E、2SK2880D、J112、J211、BF256、全部音が出る。

試しに、mosFETである2N7000、BS170を試したが、ちゃんと鳴る。というかむしろ良い。 デプレッションタイプのmosFET LND150も動作する事を確認。

FETばかりでなく、オソヨーの入門セットに入っているNPNトランジスタ全部 (2N3904、C1815、S8050、A42、S9014、S9013、2N5551、S9018、C945) ちゃんと音が出てしまう。硬い感じもするが、線形性は逆に良いかも。

要は、Nチャンネル、NPNでありさえすれば、なんでもこい状態です。

後段のPNPトランジスタ部分についても、手持ち全て(2SA970-GR、A1015GR、1N3906、S8550、S9012、S9015、2N5401、A92)で動作する事を確認。 前段NPNとコンプリメンタリでなくてはダメ、という感じではなさそう。

なんか何挿しても動いちゃう。

ゲイン量の最大は、NPN側の石によって違ってきますが、概ね45dB~55dB位になっています。 それ以外は、ほぼ同じように動作してしまいます。

この回路の特徴をまとめると

✓ 1段でかなりのゲインが得られる

✓ 入力インピーダンスが高い

✓ 出力インピーダンスが低い

✓ オペアンプのオーバードライブ・ディストーションと同様のアレンジが出来る

✓ 石はなんでもOK(多分)

嬉しすぎます。

動作に必要な条件は全く分からないですが、

✧ ドレインとベースに繋がる2.2KΩ

✧ 2つのソースに繋がる4.7KΩ

✧ エミッタに繋がる2.2KΩ

この3つの魔法定数が、地上の石を全て動かすのですね!(知らんけど)

BOSSがOD-2のために開発し、BD-2、OD-3に引き継がれたディスクリート差動増幅回路、 それは、『ディスクリート』らしからぬ魔法回路だったのである。

BOSS恐るべし。

試作回路について

↓試作回路のブレットボードレイアウトです。

NPNペア部分は、DGS,EBC等、ゲートorベースが真ん中のピンアウトを想定。2SK117やisahayaのJFET、海外製のトランジスタなどがそのまま挿せます。 PNP部分は、ECB配列を想定しており2SA970、A1015がそのまま挿せます。 ピンアウトが異なる場合は、とりまリード線をよじって挿すか、レイアウトの変更が必要です。

ほぼOD-2のTarboOFF部分の抜き出しですが、 クリッピングダイオードに直列の1uFを追加しています。NPNトランジスタを使用した場合に、上手く歪むように対策したものです。

この回路を元に、オペアンプによるオーバードライブ・ディストーションと同様のアレンジが出来ますし、 石を変える事でキャラクターを変化させる事が出来ます。

ゲイン段の周波数特性は先ほどのグラフの通りですが、トーン段~レベル部の特性をシミュレートするとこんな感じです。

低域が落ちているのは、トーン段の直列0.022uF(本物のOD-2は0.018uF)とレベルの可変抵抗が直結している事で、このような特性になるようです。

増幅回路自体の飽和時波形

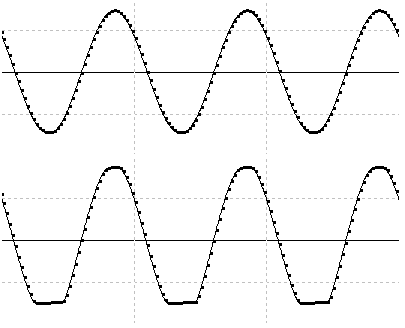

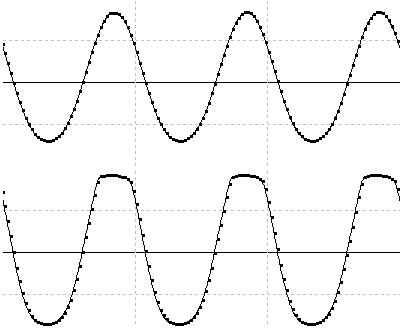

クリッピングダイオード、トーン回路を無くして、増幅回路自体の波形を見てみました。 1KHzサイン波を観察。①低ゲイン 帰還に10KΩの例(増幅率11倍)

下の段の波形は入力信号のレベルを上げた場合。波形の下側が少し先に飽和し始めました。

②中ゲイン 帰還に100KΩの例(増幅率101倍)。

割と上下均等に飽和してきます。

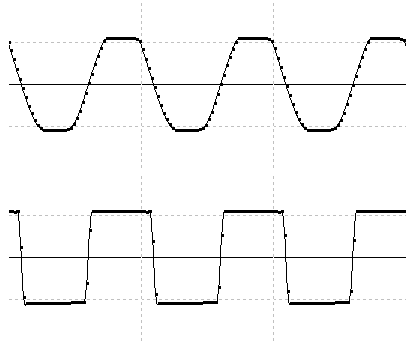

③高ゲイン 帰還に1MΩの例(計算上の増幅率は1001倍だが実際には350倍程度)。

飽和レベルに達する前から、波形の対称性がやや崩れています。入力レベルを上げていくと、波形の上側が先に飽和し始めます。

振幅範囲も線形性もいい感じです。

ペダルを繋ぎ変えるように

この回路構成を利用すれば、ディスクリート的な計算は何ひとつせずに、 『ディスクリート』構成のオリジナルペダル、作れそうです。オペアンプによるオーバードライブの回路を制作・調整した事がある人なら、 クリッピングダイオードの選択や、ローカット、ハイカットの具合とか、 トーン回路の方式であったりとかに一家言あると思います。 この回路では、その知見がそのまま活かせるので、ディスクリート化にトライしてみるのも面白いと思います。

ペダルを繋ぎ変えるように石を差し替え、 トーンツマミを回すようにをコンデンサ変更し、 エフェクトボードを組むように、半田付けをする。 そんなふうにシンプルに感性を形にしたい。 hFE?Idss?そんなの知るかー!難しい理屈はイヤなんだー!。 そんないいかげんなペダルビルダーの皆様の参考になればとても嬉しいです。

参考資料

BOSS OD-2 回路図 ここが綺麗そう。OD-2のTarboONチャンネルは、クリッピングダイオードを使用せず、 動作電圧を5.6Vに下げた差動増幅回路を2段繋いで、増幅段自体の歪みを利用した回路となっています。 この方法は、BD-2やOD-3に引き継がれなかった固有の方式で、 OD-2を取り上げるならTarboONチャンネル作らんでどうする、という感じもしますが、 どの石に変えても音が出てしまう3石の差動増幅回路それ自体が興味深いですし、 シンプルで応用が効きそうなTarboOFFチャンネルでページを作って見ました。

3石の差動増幅回路ですが、BOSS以外では、 FenderのEric Claptonモデルのストラトに内蔵されているミッドブースターでも使用されています。 そのミッドブースターの元になったのが、Fender Elite Stratocaster 1983のサーキットだそうです。 定数や詳細はOD-2とはだいぶ異なっていますが、OD-2と発売時期が近いので、 もしかしたらこれにインスパイアされてOD-2が開発されたのかもしれません。

Fender - Eric Clapton Mid Boost [schematic] JPG

Elite Stratocaster (US 1983).PDF