西国三十三所観音霊場の第8番札所、天武天皇の時代に始まり、奈良時代に聖武天皇の勅願で徳道上人が十一面観音立像を安置したと。平安時代には都の貴族の間で長谷寺に参る初瀬詣が流行ったと。また、「花の御寺」ともいわれる。また、現在の「十一面観世音菩薩立像」は、大仏師運宗により天文七年(1538)に再造された寄席木造像で八代目の本尊(10m)だそうです。

今回、特別拝観行われていたので、お御足に直接触れてお参りしました。また、裏側に回り通称裏観音といわれる「十一面観世音菩薩立像」もお参りしました。また、菊花の階段も作られており、なかなか良いものでした。長谷寺駅から階段と長い坂を下りて、そしてお寺への長い坂と階段で、結構疲れました。50年前頃には、それ程感じませんでしたが、やはり年ですね!

↑ 大講堂:H15年(2003)再建、

本尊 弥勒三尊像(奈良時代)

奈良ホテル 本館(宿泊は新館に)

↑ 南大門

2023年11月20日(月)~22日(水)古の奈良・京都に行ってきました。今回も、天候に恵まれて良い旅ができました。宿泊先の奈良ホテルも、新館の方に泊まりましたが、それなりに良かったです。昼と夜の食事は、価格もありますが地元の食:柿の葉寿司・押寿司(平宗)、地元野菜を使った和風創作薬膳料理(京小づち)などを味わってきました。

☆路線:東京⇔京都⇔(JRみやこ路快速)⇔(宇治)⇔JR奈良

☆日程 22日:宇治平等院鳳凰堂、興福寺

23日:長谷寺、東大寺、奈良公園

24日:薬師寺、唐招提寺、東本願寺

律宗総本山 唐招提寺

鑑真和上は、中国で688年に誕生、14歳で出家、21才で受戒し、742年に日本から熱心に渡航を求められた。そのため、日本への5度の航海に失敗するも、753年6度目に念願をかなえた。翌年、東大寺で聖武太上天皇はじめ400余人の僧俗に戒を授けた。

東大寺で5年を過した後、天平宝字3年(759)戒律の専修道場を創建し、これが同寺の始まりとなった。(同寺パンフより抜粋)

法相宗大本山 薬師寺

薬師寺は天武天皇により発願(680)、持統天皇により本尊開眼(697)、更に文武天皇の御代に、飛鳥の地に堂宇を完成。その後、平城遷都(710)に伴い718年現在地に移された。しかし、度重なる災害によって諸堂が灰じんに帰し、東塔だけが残った。S42年に復興が発願され、金堂・西塔・中門・大講堂などが再建された。<パンフより>

↑ 金堂:奈良時代(8世紀後半)寄棟造り、本瓦葺き

中央に「盧舎那仏坐像」、右に「薬師如来立像」、左に「千手観音立像」が祀られている。<パンフより>

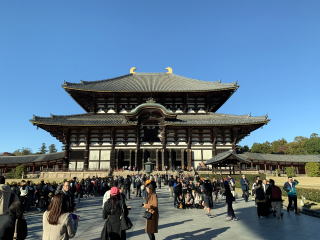

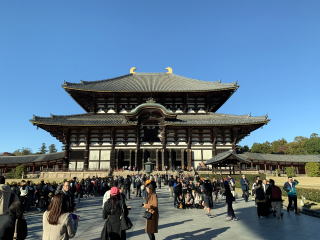

↑ 大仏殿

↑ 中金堂:創建当時の規模は奈良朝寺院の中でもの第一級であったといわれています。しかし、創建より6回の焼失再建を繰り返し、その後仮堂を再建。仮堂は平成12年解体し、現在の建物は、平成30年(2018)に再建落慶を迎え、創建当時の様式で復元されました。

↑ 五重塔:現在保存修理工事中、令和13年完了予定とのこと。工事中の参拝は、その都度確認が良い様です。(HPより)

↑ 南円堂:現在の建物は創建以来4度目の建物で寛政元年(1789)に再建されました。

↑ 奈良ホテルからの興福寺五重塔

神亀5年(728)に建てられた山房(後の金鐘山寺)に源を発す。

天平13年(741)上記寺が昇格し大和国国分寺(金光明寺)を前身とする。

天平15年(743)盧舎那大仏造顕(造立)の詔を発し、工事が始まる。

天平21年(749)仏身鋳造、

天平勝宝4年(752)盛大な開眼供養

元禄5年(1692)幾多の戦乱を経て大仏様の開眼供養

宝永6年(1709)さらに大仏殿の落慶供養が行われる。

明治・昭和:大仏殿の大修理や諸伽藍の維持に努める。<同寺HPより>

真宗大谷派 東本願寺

法相宗大本山 興福寺

両翼の鳳凰(2代目、S43年交代)

1272年親鸞聖人の廟堂建設、影像安置、1321年「本願寺」寺号公称、

1570年信長と本願寺で「石山合戦」始まる、1580年信長と和議

1602年徳川家康が寺地を寄進(現在の東本願寺)、

1895年ここまで両堂焼失を繰り返し、両堂落慶

← 御影堂(みえいどう):鑑真和上坐像が納められている(毎年6月6日前後3日間だけ公開)。今回は、残念ながら拝観できず。

開山堂(写真無し)で「鑑真大和上御身代わり像」を拝観しました。

← 玄そう三蔵院伽藍:H3年建立

インドに17年間の求法の旅をした中国の僧・玄そう三蔵の遺徳顕彰のため建立。

大唐西域壁画殿には平山郁夫画伯の「大唐西域壁画」(7場面)が納められている。

永承7年(1052)藤原頼道が開創、当時の末法思想から極楽往生を願い浄土信仰が広がり、翌年に阿弥陀堂(鳳凰堂)が落慶し、仏師定朝によりにより本尊「阿弥陀如来坐像」が安置されたと。像の構造技法は日本独自の寄せ木造の完成した姿であり、定朝様式としてえ「仏の本様」といわれるようです。<HPより>

今回は混雑と時間の関係でお堂の中に入れませんでした。

本尊:阿弥陀如来、宗祖 親鸞聖人、主著 教行信証、

↑ 御廟

真言宗豊山派 大和国 長谷寺

前身は「山階寺といわれ、天地8年(669)藤原鎌足が重い病気を患った際に、諸仏を安置するために造営されたと伝えられている。そして、壬申の乱(672)の後、飛鳥に都が戻った際に移され、「厩坂寺(うまやさかでら)」と名付けられた。さらに、和銅3年(710)、平城遷都の際「興福寺」と名づけられた。<HPより>

今回は、国宝館で「木造千手観音菩薩立像(520.5cm)」「阿修羅像」を拝観しました。

↑ 仁王門

華厳宗大本山 東大寺

22日(月)

↑ 阿弥陀堂門:幕末の火災により焼失後、1911年再建

↑ 御影堂(ごえいどう):宗祖親鸞聖人の御真影(ごしんねい)を安置する重要な建物、世界最大級の木造建築物、1895年再建

↑ 鏡池より大仏殿

↑ 二月堂:寛文7年(1667)旧暦の2月に行われる修二会の際に出火して焼失し、その2年後に再建される。

↑ 登廊(下廊)=上中下の3廊があり、中・下廊はM22年(1889)再建、

↑ 本堂=国宝、慶安3年(1650)に徳川家光により造営された。

↑ 嵐の坂の菊階段

平等院 鳳凰堂

↑ 金堂:龍宮造り、享禄元年(1528)焼失、 S51年(1976)再建、本尊「薬師三尊像」を祀る。

※ 東大寺ミュージアム(写真無し):最後に立ち寄り、国宝「金銅八角灯籠火袋羽目板」

など拝観する。

↑ 奈良公園 (16:30)

↑ 奈良公園 浮見堂:鷺池に浮かぶ檜皮葺(ひわだぶき)八角堂形式(六角形)のお堂、旧浮見堂を平成3年から6年にかけて修復し完成

↑ 門前

↑ 南門

↑ 西塔 東塔

↑ 鑑真和上御廟

↑ 正門