----奈良県篇(2)ー1----

----NARA----

|

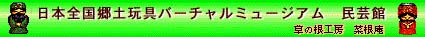

■宝扇■ 唐招提寺の「うちわまき会式」(5月19日、中興忌)に、宝扇は参詣者に撒かれれます。当日は境内の寺務所でま授与されています。 宝扇の由来記によりますと、「戒律宗の中興大悲菩薩が夏中禅室にての修行中、蚊や虻の群れが菩薩を襲うがこれを払おうとされないので、弟子たちが団扇でこれを追わんとした。菩薩はそれを制止し「我は菩薩六波羅密中の壇波羅密(だんばらみつ=ものを施す行)を行せり」と仰せられ、この因縁により御入滅後毎年御忌日に法華寺の尼衆団扇を作り、供養に信者に撒きあたえた。」 この宝扇は火難に雷除け、安産育児のお守りとされ、また、これで扇げば病者は苦熱を去り平癒し、田畑に立てれば害虫を除け五穀豊穰するといわれてきました。 ■おんばら団扇■(廃絶) この団扇は、網越神社で、7月31日の「なごしの祓え」に授与されていましたが、現在はなくなっています。 ■奈良五色鹿■(下の画像の€) 現在、奈良市内の土産物店や旅館、ホテルなどで売られている鹿玩具です。 往時は「一文鹿」と呼ばれ、一升いくらで売られていたという、小さな鹿です。 (制作)萬歳堂(田中淳五):大和高田市大字野口444-7..Tel:0745-52-2936 ■奈良の土鈴■ 奈良県内の各地では、多数の土鈴が作られています。 掲載のもの以外にもいろいろの優れた土鈴が作られています。

|

|

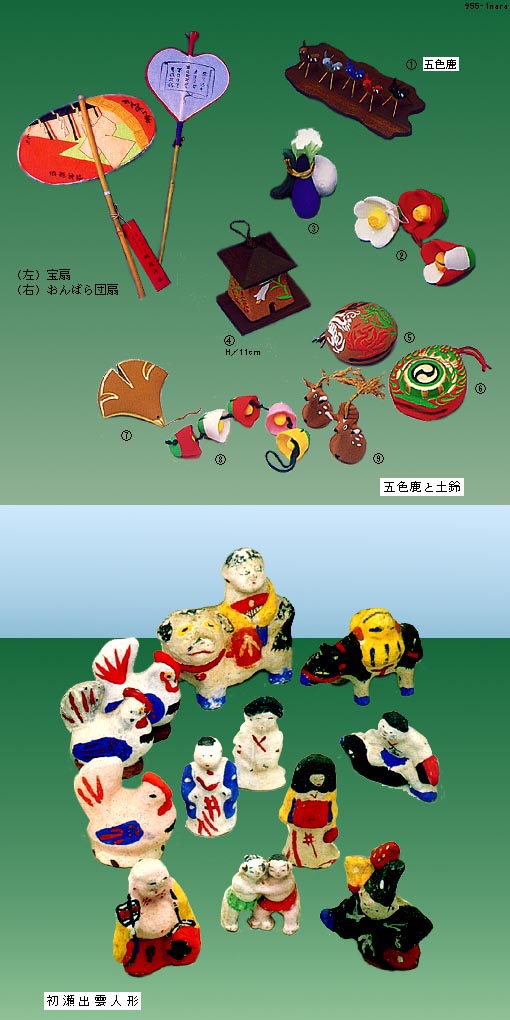

■初瀬出雲人形■ 奈良県下、唯一の伝統ある土人形に「出雲人形」があります。島根県の出雲国との混同をさけるた目「初瀬の出雲人形」とも呼んでいます。 現在、水野家に残されている土型に、天保5年(1834)のヘラ書きの残るものがあり、その頃に初代・清七により作られていたと考えられます。 この出雲人形は、ひと昔までは「ベト人形」とも呼ばれていました。泥絵の具に混ぜられるニカワ分が少ないため、土人形を持つと下地の胡粉や絵の具が指先に付くことがありました。最近の作品はそのようなことはなくなり、野趣に富んだ人形です。 そのほとんどは伏見人形をまねて作られたため、伏見人形から抜型されたと思われる人形が非常に多く見られます。現在、作られている人形は24種あります。 伏見人形研究家の奥村寛純氏によれば、1968〜1971年頃の調査(「郷土文化40号)では、6代目、水野徳造氏の記録に44種類が数えられているので、その後、型の破損等により作品の種類が少なくなったのだろうと考えられています。現在は、清水家7代目の美津子さんと嫁の佳珠さんに受け継がれています。 制作者:水野美津子(7代目):桜井市出雲町1250..TEL:07444-7-7255

|

|