|

「ダーウィンで科学を楽しむ!」 |

|

「ダーウィンで科学を楽しむ!」 |

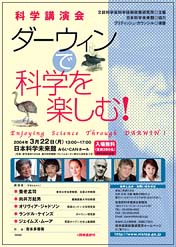

科学講演会「ダーウィンで科学を楽しむ」

日時: 2004年3月22日(月)13:00〜17:00

会場: 日本科学未来館 みらいCANホール

主催: 文部科学省科学技術政策研究所 (Link)

後援: ブリティッシュ・カウンシル

講演者:

- ランドル・ケインズ Randal Keynes

- 養老 孟司

- ジェイムズ・ムーア James Moore

- 向井 万起男

- オリヴィア・ジャドソン Olivia Judson

- (司会: 吉本 多香美)

ダーウィン進化論が大好きな僕に、とても面白そうな講演会があると知ったので、 冷たい雨降る中、聴きに行ってみました。無料。

以下、Minew の私見・感想を交えて内容を紹介します。講演順に。

- ダーウィンと家族の絆 / ランドル・ケインズ Randal Keynes

- ダーウィンの実の孫の孫にあたる方で、ダーウィン研究家。 ダーウィンの成長の足跡を辿りながら、身内から見た晩年までの 生活の様子を紹介した。 ジェニーという名のオランウータンに人間用のおもちゃや鏡を与えて、 人間の(自分の)子供の行動とを比較して類似性を観察したり、 ダウンハウスの思索の道でミツバチの行動を子供たちと追い掛ける エピソードなど、普段から実験と観察を心がけていたことが分かる。

彼の書斎にはレオナルド・ダヴィンチの肖像画が飾ってあったそうだ。 これは驚いた。両人とも僕がもっとも尊敬する科学者なので。

- ダーウィンの壁 / 養老 孟司

- 「バカの壁」が大ブレイク中の養老先生である。 講演の題名もそれに引っ掛けてある訳だが、内容はそれにこだわったもの ではない。なるほどと思うポイントがいくつもあり、さすがに面白い話 だった。

ダーウィンは、進化は徐々に起こるものだと考えていたので、 同時期に発表された画期的な「メンデルの法則」を評価しなかったようだ。 ダーウィンの考え方はアナログ的だったといえる。それに対し、メンデル に始まる遺伝学・分子生物学は、遺伝機構の核心が A,T,G,C 4種の 塩基配列でありデジタル的な情報(記号)であると解明してきた。

人間の脳に伝わり淘汰・進化するのも文字(記号)情報である。 英字なら 26 文字のデジタルな記号があれば世界を記述できる。 逆にいうと、現象そのものを伝えることはできないので、脳が 理解しやすいように記号に変換する必要があるのだ。 しかし、記号化し固定したことで、もともとの生身の情報は 失われてしまう。遺伝子を解読しても全てを分かった気にならず、 その上でさらに生きている生物を観察し知ることが重要ではないか。 大人の仕事人は、1年に1ヶ月くらいは過疎地で過ごすように制度化 するのもいいかもしれない。

- ダーウィンとその時代 / ジェイムズ・ムーア James Moore

- ダーウィンの学生時代の生活や、その頃の社会情勢などを紹介。 科学と宗教との確執や、進化論が発表されたことによる影響など。

- メジャーリーグの進化とダーウィン / 向井 万起男

- 宇宙飛行士・向井千秋の夫といったほうが知名度が高いが、 大リーグファンであり進化論も大好き。 この講演のどこがダーウィンと関係があるのか? 科学的根拠は怪しいが、 楽しい話であった。

ダーウィンが生きている時代に、アメリカで野球が生まれメジャーリーグが 始まった。1876 年からの全記録が残っているので、それらを分析すると いろいろ面白いことが分かる。バリー・ボンズやアレックス・ロドリゲスや ランディ・ジョンソンがいかに並外れた突然変異的選手であることか。 そんな中、小さな黒人街出身で大記録をうちたてたハンク・アーロンや、 極東の小さな島国から現れ驚くべき活躍をしている野茂投手やイチロー選手 の例は、「小さな島ほど進化が早く進む」ことを実証しているのかも しれない。

- 雌の奔放な振る舞い / オリヴィア・ジャドソン Olivia Judson

- 副題「ダーウィンを悩ませた動物行動進化の謎」。 ダーウィンは進化論とともに、オスとメスの形や行動の違いを 気にしていた。 生殖行動について「メスは貞淑で、オスは奔放である」と昔は考えられて いたが、動物行動の観察や遺伝子解析により、意外なことに多くの生物で 「メスは複数オスと生殖行為を行う」ことが明らかになってきた。 子を作るのには1回の生殖で十分なのに、何のためにそんなことを するのか? そこで考えられる仮説をいくつか紹介した。 「より多くの子を作るため」「子の多様性を得るため」 「精子競争を起こさせるため」「より理想的な子を作るため」 「オスの協力を得るため」「遺伝子不和合による不妊を避けるため」など。 それぞれにいくつかの事例はあるようなのだが、まとめとしては 「一般ルールは存在しないようだ」と言っていた。まだまだ研究の余地が あるということだろう。 僕が考えるには、子の多様性を得るため、という説明が一番有力と思うが。

- 司会 / 吉本 多香美

- 生物が大好きらしい。司会という役割では個性を発揮する場面は 少なかったが、とても綺麗な方でした。