「さて...インド・マトゥラー彫刻展の方が先になるわけだな、」高杉は言った。

「はい。やはり、お釈迦様の生まれたインドが先でいいと思います」

「うむ。まあ、我々にはガンダーラの方がなじみが深いわけだが、この“マトゥラー”と

いう都市は、インド北部だし、より釈尊が実在されおられた地域に近いわけだ...」

「はい、」

「場所はインド北部...首都・ニューデリーの南東にあたる。ニューデリーから、ヤム

ナー川に沿って約145kmほどだ。都市としては、ニューデリーの隣のデリーが、は

るかに古い。まあ、名前から言っても、当然ニューデリーが新しいわけだ」

「でも、私たち日本人には、首都・ニューデリーと言った方が分かりやすいと思いま

す...その南東145kmあたりね」

「うむ。このマトゥラーというのは、陸路の要衝であり、かつまたヤムナー川の水路と

連結していて、大通商都市として栄えていたようだ。そうした巨大な財力もまた、マト

ゥラー彫刻の文化的な土壌の1つになっていたのだろう。

そうした交通の要衝と言う意味では、ガンダーラも似ている。こっちの方は、シルク

ロードという陸路の要衝だったわけだ。もっとも、シルクロードそのものは、キャラバン

が命がけでつないだ、道なき道だがね」

「はい...ともかく、マトゥラーには、文化を支える財力があったということですね」

「うむ。それにここは、仏教ばかりでなく、ヒンドゥー教(/ヒンズー教)やジャイナ教の聖地

でもあったわけだ。しかし、あの“アショーカ王”の時代に、仏教が全インドを席巻し

た。そして、ここから、こうしたマトゥラー彫刻が、インド各地に送り出されて行ったわ

けだ...

仏教彫刻として面白いのは、釈尊が入滅した頃から、数百年ぐらいの範囲かな。

最初は、仏像の制作は行われず、ストゥーパ(仏塔)などが作られていた。が、それか

ら、ごく簡単な仏像が作られていく。そして、仏像は、さらに大きく、リアルに進化して

いった。やがて、マトゥラーやガンダーラの仏像彫刻は、文化としてシルクロードを経

由し、あの敦煌(とんこう)に伝わり、中国に入る。そして、さらに朝鮮半島から、日本に

も入って来るわけだ。いわゆる、“百済観音(くだらかんのん)”などと呼ばれている仏像な

どから、その伝来のルートが分かる」

「うーん...北インドなら、お釈迦様も、実際にこのあたりに居られたのかしら?」

「釈尊がおられたのは、ガンジス川の中流域だ。だから、もう少し東の方にかな...

しかし、『デヴィヤーヴァダーナ』や『ラリタヴィスタラ』という仏教経典では、釈尊はこ

のマトゥラーの地をも訪れたと書かれているようだ」

「ふーん...じゃあ、ガンダーラの方は、もっとずっと遠いのかしら?」

「ガンダーラというのは、そのさらに北西部の方にある。直線距離でも、1000km近

くもあるかな...地理的にはパキスタンの北部で、ペシャワールの一帯をさす。あ

の、アフガニスタンとパキスタンとの国境地帯だ。有名なカイバル峠なども、このガン

ダーラ地方に含まれるわけだ。ま、それについては、ガンダーラ彫刻の方で話そう」

「はい」

二人は、薄暗い証明の展示室に入って行った...

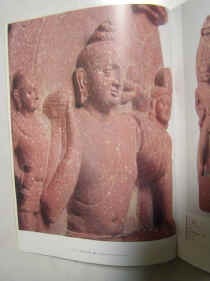

<記念出版物の写真より> <記念出版物の写真より>

「マトゥラー彫刻の最大の特徴は、この“斑のある赤色砂岩”を使用していることだ。

そして最大の美術的功績は、仏陀の像を創出したということだろう。この意味では、

ガンダーラも同じだがね。両方とも、“マウリヤ朝”と“クシャーン朝”の庇護のもとに、

同時期に栄えている。この2つの王朝のことも、ガンダーラ彫刻の方で話そう」

「はい」

「まあ...ガンダーラは、あのアフガニスタンとパキスタンとの国境山岳地帯をさす。

一方、マトゥラーは、ヤムナー川やガンジス川の流れるヒンドスタン平原の西にあっ

た...つまり、環境が相当に違うわけだ。そこがまた、面白い。歴史の妙だな...」

「こういう仏像は、始めて見ますけど、ずいぶん迫力がありますね」

「うむ...ごく初期の仏像だ。目を見開き、豊な口元はかすかに笑っている。それ

が、やがて半眼の内省的な表情に移り変わっていくわけだ。これらには、仏教が全イ

ンドを席巻していた頃の、初期仏教の熱気が感じられるな...

まさに、こうした赤色砂岩の仏像が、人々の救済の願いと共に、全インドに広が

り、さらにその周辺へ伝えられていったわけだ...古代社会の、壮大なロマンだ、」

「あの、塾長...孫悟空の物語に出てくる、お坊さんは何と言ったかしら?」

「ああ...三蔵法師かね?西遊記の?」

「はい!その三蔵法師のモデルになったお坊さんがいましたよね。そのお坊さんは、

どのあたりに来られたのかしら?」

「うーむ...“玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)”のことか...“玄奘三蔵”が訪れたのは、“ナ

ーランダー”だ。そこは...まあ、学問寺というか、大学のような所だった。まるで、1

つの町のような、大きな大学だったようだ...

その“ナーランダー”の遺跡は、今もあの有名な王舎城の近郊に保存されている。

もっとも、この仏教遺跡が発見されたのは、1861年...カニンガムによって発見さ

れた。つまり、近代になって発見されたわけだな。しかし、当時、玄奘も、義浄(ぎじょう)

も、この“ナーランダー”の大学で学んでいたわけだ。当時としては、まさに命がけ

の、壮大な求法の大冒険だったろう...」

「はい、」

「その頃、こうしたマトゥラーの彫刻は、水路・陸路でガンジス川中流域にも、大量に

運ばれてきたはずだ。玄奘三蔵も天竺(てんじく/インドの古い呼び名)の赤色砂岩の彫刻に、

心を打たれるものがあったと思う...

今、我々がこうして当時の遺物を見ているのと、その時代の中にいるのとでは、文

化の熱気が違う。当時は、仏の教え、仏の心は、大地に川に山に空に、まさに満ち

満ちていた。その釈尊の教えが、釈尊のエネルギーが満ち満ちていた純朴な時代

が、何ともうらやましい...」

「うーん...その頃に、玄奘三蔵は、この本場の“天竺”の地を訪れたわけですね、」

「うむ!そういうことだ!

玄奘三蔵が、はるばる“唐の都・長安”を発ったのは、西暦629年と言われる。彼

は天山南路からインドに入った。そして、ようやく“ナーランダー”の大学を訪れた頃、

全インドを席巻していた仏教は、ややその絶頂期を通り過ぎていたといわれる...」

「すごい話ね、」

「うむ...

それから、玄奘の帰国は645年と言われるから、往路と復路を含め、16年余りの

求法(ぐほう)の旅だったわけだ。ちなみに、『大唐西遊記』というのが、その玄奘三蔵

の旅行記だ。『西遊記』は、これをモデルにした孫悟空の物語だ」

「はい」

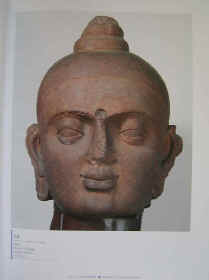

「それから、インドでは、マトゥラーの他に、“サールナート”でもこうした彫刻が制作さ

れていた。今回の展示でも、サールナート出土の仏像もいくつかあるようだ。そのう

ち、分るだろう」

「はい。“サールナート”ですね」

二人は、ゆっくりと時間をかけて見て回った。そして、インド・マトゥラー彫刻展を見

終わると、エスカレーターで一階へ下りた。そこにある休憩所で一休みし、ジュースを

飲んだ。それから、支折が石焼きイモが残っているのに気付き、1本を2つに折って

食べた。

それから、しばらく体を休めると、今度はパキスタン・ガンダーラ彫刻展を見るため

に、再びエスカレーターで2階へあがった。

「さあ、いよいよガンダーラ美術だ」高杉は、展示室の中へ歩を進めた。「さきほども

少し説明したが、このガンダーラ美術と言うのは、“ガンダーラ”という地名と重なる。

もともと、ここはペルシア領だったわけだが、紀元前326年にギリシアの“アレクサン

ダー大王”によって征服された。

そして、さらにその後、インド最初の古代統一帝国“マウリヤ朝(前324年頃〜前187年

頃)”の1部になる。仏教を広めたことで有名な“アショーカ王”は、このマウリア朝の始

祖“チャンドラグプタ”の孫に当たる。帝国は、このアショーカ王の時代に最も栄えたと

言われる。

それから、北西インド・中央アジアを支配した“クシャーン朝(1世紀後半頃〜3世紀頃に衰

退)”の“カニシュカ王”の時代に、仏教美術はその頂点を極める。両王朝においては、

マトゥラー彫刻もガンダーラ彫刻も、共に同様に保護された。これらは時期も同じで、

互いに影響しあい、世界的な仏教美術に発展した。それから、敦煌(とんこう)の莫高窟

(ばっこうくつ)や、中国、朝鮮、日本でも花開いたわけだ」

「ガンダーラの場所は、パキスタンの北西ということね?」支折が確認した。

「うむ!パキスタン北西のペシャワールからマルダーンへかけての盆地が中心だ。そ

して、西はアフガニスタン東部のジャララバード、東の方はタキシラまでと言われる。

まあ、陸路の要衝でもあり、カイバル峠なども含め、かなりの山岳地帯なわけだ」

「このガンダーラ彫刻の素材は何かしら?」

「うーむ...マトゥラー彫刻は“赤色砂岩”が特徴だったが、ガンダーラ彫刻は、柔ら

かい青石の一種だ。粘板岩、あるいは片岩といわれている」

「硬そうに見えるけど、柔らかいのかしら?」

「うーむ...柔らかいと言われている。文献にも、そう書いてあるな。ともかく、我々

は、触れるわけにはいかないからなあ、」

「はい...マトゥラー彫刻とは、ずいぶん違うわねえ。どちらも魅力的なんだけど...

どんな岩が産出されるかということも、重要な要素になるわね」

「まさに、そのとおりだ...」

「ミロのヴィーナスなんかは、大理石なんでしょう?」

「うむ。日本では、木像が多いしな。気候風土も反映しているのだろう。最も適した素

材を、仏師たちは選ぶわけだ」

「でも、韓国では、石仏が多かったわよね」

「ああ、そう言えば、この夏、2002・ワールドカップ共催記念の“韓国の名宝展”を見た

わけだな...しかし、特に石仏が多いと言うわけでもなかったように思うが」

「あら、、石仏は、たくさん展示してありましたよ」

「そうだったかな」

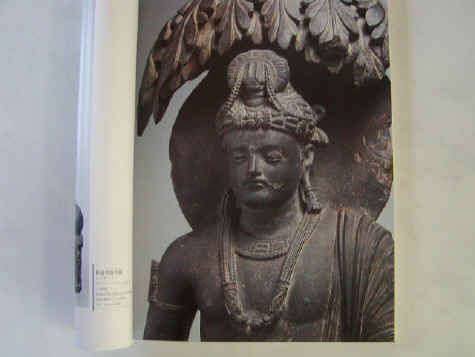

「あ、これね!パンフレットにあった仏像は!」

「うむ...それほど大きくはないな...」

<パンフレットの象の拡大/記念出版物より>

「うーん...マトゥラー彫刻よりも、ガンダーラ彫刻の方が、表情が豊な感じがします

ね...それに、本当に繊細な表情がでています...」

「うーむ...まさに表情が豊だ...」

「本当に、生きているよう...石とは思えないわね...」支折は、無心に石像を見つ

めていた。

「アレキサンダー大王の征服により、この地にギリシア彫刻の文化が移入された。そ

して、その土台の上に、仏像彫刻の時代がやって来た。このガンダーラの民衆の、

敬虔な仏陀への帰依が、これらの素晴らしい仏像の創出に結びついたわけだ...

まさに、文明と文明の融合がたらしたガンダーラの奇跡だな...これこそ、ガンダ

ーラ美術が、世界で高く評価されるゆえんだ...」

「はい...」

「それに、マトゥラーの方は、仏像だけでなく、ヒンドゥー教やジャイナ教の像もあるし

ね。土着の神々の像も多かった。それに比べると、ガンダーラは仏像が主体のよう

だ」

「はい」

「まあ、我々日本人から見ると、ギリシア彫刻の匂いが強すぎるような仏像もある。し

かし、それも文明融合ということなら、当然な成り行きだったわけだ...」

「はい...石の彫刻なのに、本当に深い内面性を表現していますね」

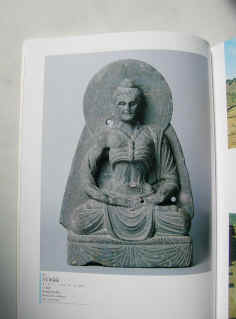

「うむ。“半眼の、内省的な仏像表現”というのは、この時代に創作されたものらしい

な」

「うーん...いいわねえ...」支折は、角度を変え、何度もジッと見入っていた。

〔初

転 法 輪〕

(しょてんほうりん)

<苦行中の釈尊/記念出版物より> <仏説法図/記念出版物より>

「さて、この苦行中の痩せさらばえた釈尊像は、何度か見たことがあるな。これが実

物か、」

「でも、塾長...もっと、黒光りしていなかったかしら?」

「うむ、」

「青銅のものもあるのかしら?よくありますよね、真似たりしたのって、」

「うむ。ま、いずれにしても、これも本物だ」

「はい」

「しかし、すさまじい光景だな...釈尊は、ここまで苦行をされたわけだ...」

「何も、食べなかったのかしら?」

「苦行中は、ほとんど食べなかった。命をつなぐ以上のものはね」

「ふうん...」

「その上で、釈尊は、過度の苦行は不要であり、“中道を行け”と言われた」

「“中道を行け”と?」

「うむ。解釈は色々あるがね」

「...」支折は、黙ってうなづいた。

「ま...釈尊の行った苦行というものは、“空前絶後”と言われるようなものであっ

て、このようなものは、不要と言われたわけだ。普通の人間がどのような苦行をして

も、到達できるようなレベルの苦行ではなかった。つまり、ほどほどの修行でいいなど

と、決して言っているわけではない。ここは、間違えてはいかん」

支折は、コクリとうなづいた。

「それにしても、2500年前の、裸足の大地と、瞑想と、苦行の中から、凄まじいほど

の“智慧”が誕生した。以来、現在に至るまでも、我々はその釈尊の智慧に、容易に

近づくこともできない。まして、その智慧を超えた者は皆無...」

「はい...」

「“お釈迦様”だから...、“釈尊”だから...、と言ってしまえばそれまでだが、これ

ほど骨と皮になるまで苦行されたわけだ...まさに、壮絶な“悟り”への道だったわ

けだ...そして、そこに、確かに“覚醒”があり、“悟り”があり、まぎれもなく“覚者”

が出現した...素晴らしいことだな...」

「はい。その教えが、全インド大陸を席巻し、さらにガンダーラ、シルクロード、中国、

朝鮮半島、そして日本へと渡ってきたわけですね」

「うむ。“大乗仏教”はそうだ。そして“小乗仏教”は、東南アジアの方へ拡大していっ

た。この、いわゆる大乗仏教というのは、大きな乗り物を意味している。この大きな乗

り物なら、出家していない大勢の民衆を、悟りの彼岸に渡らせることができると考え

た。釈尊の教えは確かに素晴らしいのだが、誰もが“出家”し、悟りの境地に到達で

きるわけではないからな...」

「はい」

「そこで、この大乗仏教を説く教団では、それまでの出家主義の仏教を、小乗仏教と

して非難したわけだ。“小乗”とは、小さな乗り物ということだな。これでは、ほとんど

の民衆は、取り残されてしまうということだ。

しかし、この“小乗仏教”は、タイやビルマなどの東南アジアの国々では、今でも生

きている。私はそうした国々の、仏教の事情に詳しいわけではないが、そこでは一生

のうちに一度は出家し、僧侶の生活をするという...

いいかね、釈尊の教えとしては、これが一番正しいのだ。“初転法輪”以来、釈尊

が直説法を説いていた“原始仏教”の時代に近い。かく言う私も、“在野”で、たった

一人で“禅”の道を歩んでいるが、これは原始仏教であり、小乗仏教の道なのだ。ま

あ、自力本願で悟りを開こうとする禅そのものが、原始仏教に近いわけだがね...」

「でも、塾長には、響子さんというお弟子さんがいますよね」

「うむ、」高杉は、笑みを浮かべ、うなづいた。「響子は、よくやってる」

「私も、そのうちやりたいんですけど、」

「いつでも歓迎だ...さて、話を進めよう...

こうした大乗仏教の考えが、ヒンドゥー教の神々と結びつき、しだいに“密教”的な

ものが出来上がってきたようだ」

(禅宗の初祖・菩提達磨が海路より中国に渡り、中国で禅宗が大きく花開くのは、これよりさらに後のことです...)

「“密教”というのは、弘法大師の?」

「うむ、そうだ。この大乗仏教の思想は、釈尊の入滅後、およそ400年〜500年たっ

た頃に起こったようだ。事実、インドでは、やがて仏教が衰退し、ヒンドゥー教が復活

してくる。

これは、仏教はきわめて優れた素晴らしい宗教ではあるが、“解脱”して“悟り”の

彼岸に到達するのは、普通の人間には、きわめて難しかったからだ...」

「宗教としては、一般大衆が受け入れる、“形”や“器”というものも、大切な要素だと

いうことかしら?」

「ま、そういうことだろう...だから釈尊は、最初に、この教えを説くことを躊躇された

わけだ。あまりにも、難しいのではないかと。いわゆる、“悟り”とは、言葉で理解でき

るものではないがゆえに、この“真理”の伝承は、非常に困難だと...

そこで、梵天(ぼんてん/ブラフマン)が釈尊の前に現れて諭したとか...あるいは出家

以来、釈尊を遠くから見守っていた須達多(すだった)が諭したとかいう説話がある。が、

それはどっちでもいい。ともかく、釈尊は、悟りを開かれた後、再びここで迷われた、」

「はい!」

「さあ...釈尊は、ブッダガヤー(/金剛座)で悟りを開かれた後、鹿野苑(ろくやおん)

において初めて、“初転法輪”を行っている...これは、一緒に苦行をし、かつ釈尊を

師としていた5人の出家者に対して行なわれた。この5人の仲間は、もともと釈尊の

最後を見届けるつもりでいた者たちだった...」

「その仲間の人たちに、最初の説法をしたのね」

「うむ...釈尊は、まさにあの空前絶後の修行の後、ふらふらと尼蓮禅河(にれんぜん

が)まで下りて行かれた。そして、このガンダーラの石仏に彫られてあるミイラのような

体を、沐浴(もくよく)で清められた。が、しかし、あまりにも衰弱がひどく、そのまま体力

が尽きて入滅するものと思われた。

5人の仲間は、この偉業を成し遂げた聖人の最後の言葉を聞き、その死を見届け

るつもりでいた。ところが、言葉は聞けず、釈尊はふらふらと川へ下りて行ってしまっ

た。それで、5人は、遠くからじっと、その沐浴の様子を見ていたわけだ。最後に、力

尽きて、入滅するまで...

ところがだ...沐浴を済ませ、川から上がった釈尊の所に、1人の村娘が下りて

行った。そして、乳酥(にゅうそ)の入った鉢を聖者に差し出し、食べるかどうかと聞い

た。この乳酥というのは...まあ、ヨーグルトのようなものと理解していいかな、」

「はい、」

「“空前絶後”の大修行をしているという聖者のうわさは、近隣に知られていた。それ

で5人の出家者も、釈尊を師として集まって来ていた。また、こうした村娘も、遠くから

それを見守っていたわけだな...」

「はい、」

「さて...釈尊は、おそらく、無意識に、うやうやしく村娘からその乳酥の鉢を受け取

った。そして、おそらく、無意識に、ごく自然に、それを手ですくって食べ始めた...

しかし、これを遠くから見届けていた5人の仲間は、非常にガッカリした。“空前絶

後”の苦行を成し遂げた聖人が、最後に欲望に負けたと理解した。これで、彼は餓鬼

道に堕ちたと判断した。

そこで、この5人は、さらに別の師を探すべく、多くの仙人たちがいる鹿野苑(ろくやお

ん)のへ旅立って行った...」

「...」

「さて、しかし、ここからが大事だ...

乳酥をもらい、村娘の持って来た新しい布に身を包んだ釈尊は、我知らず尼蓮禅

河(にれんぜんが)の西岸を遡って行った。やがて、そのほとりに、金剛座と呼ばれる大き

な岩のある所に出た。この巨岩には、菩提樹がまばらに生い茂り、岩の芯は大地の

最も奥深くにまで達していると言われていた。したがって、修行をする者たちにとっ

て、格好の静坐の場所として知られていた。

ここで釈尊は、7日7夜、金剛座という名の巨岩の上で、その岩に生えている菩提

樹の下で、“結跏趺坐(けっかふざ)”を続けたという。そして、明けの明星(金星)を見て、つ

いに覚醒した。その覚醒とは、単純なものながら、口で説明のできるものではなかっ

た...

...口で、説明のできるものではなかったのだ...“覚醒”とは、まさに、そのよう

なものであった...」

「はい、そこは、分かります。あ、いえ...理解できないということだけは、よく分りま

す」支折は、ニッ、と口に手をやった。

「うむ...」高杉も、苦笑した。「さて、その後...10日あまり後、釈尊は仙人たちの

集う鹿野苑へ旅立っていく。そこの広大な庭園の中では、人々は思い思いの木陰で

議論し、説法を聞き、瞑想にふけっていた。当時のインドでは、群雄割拠の国王の庇

護の下で、こうした出家の文化が育まれていたわけだ...」

「素敵な風景みたいね」

「うむ...その鹿野苑には、鹿も住んでいたといわれる。だから、鹿野苑と呼ばれて

いたようだ。

さて、その中で、釈尊は例の5人を見かけた。彼等はもともと、釈尊の激しい苦行

に感動し、その正覚の言葉を聞こうと集まっていた者たちだ。話すなら、まず彼等が

良いと思われた。そこで、釈尊は、その5人を、1つの木陰のに招いた。そして、“初

転法輪”を始めたわけだ...

“私は、そなた達が去った後、金剛座において正覚を得た...

そなた達は、伽耶山(がやせん)において、私から正覚の言葉を聞こうとした

者達である...

私は今よりそれを語り、私と同じ境地へ、そなた達を導こう...

世を捨て、欲望を捨て、長年道を求めて遍歴してきたそなた達は、私の

言葉を聞き、私の境地に導かれるに、ふさわしい...”

こうして、世界宗教である仏教の“初転法輪”が始まった。釈尊の5人の弟子たち

は、その時から、仏道を歩み始めた...一緒に“結跏趺坐”し、苦・集・滅・道を聞

き、一緒に托鉢をして回った。あの“舎利弗(しゃりほつ)”が釈尊の弟子になるのも、この

すぐ後のことになる...」

![]()

INDEX

INDEX

![]()