少数だけですがこの種を幼虫から飼育する機会がありました。幼虫は3齢までさして問題なく成長し、ここまでの印象として飼育は比較的容易な種だと思われたのですが、なぜか蛹化から羽化の時期に落ちてしまう事が多く最終的に羽化までこぎつけたのは半数のみでした。雄雌の羽化時期が大きくずれる事も採集された幼虫からの飼育だった為ある程度予想していたのですが、やはり無事成虫までこぎつけた雄と雌の羽化時期が一年近く違ってしまいました。当時、新たに成虫を手に入れる当ては無く、そこで最後の手段として成虫を低温で管理し早く羽化した個体の活動開始を一シーズン遅らせる事に挑戦してみました。

簡単にその際の状況を説明しますと、秋口にかけて雄一頭が羽化(写真の雄)この雄はそのまま蛹室で越冬に入り、同時期に蛹化していた雌は残念ながら落ちてしまいました。次の年6月頃になってようやく別の雌の蛹化を確認。先に羽化し越冬中だった雄はまだ活動開始していなかったので、この雌とのペアリングに賭けて適当な湿度と通気性を確保できる状態にし冷蔵庫の野菜室(4-8℃くらい)へ、、この雄は更に寝てもらう事にしたのです。蛹化した雌の方も無事羽化しこちらもそのまま蛹室で越冬。そして次の年活動シーズンになりこの2頭でペアリングを開始、心配だった雄は交尾意欲も旺盛、とても元気で晩夏まで生存していました。一ヶ月ほどして産卵セットの一部を調べてみると卵も発見できて期待は高まりました。しばらくはプラケースを外側から点検し幼虫が見えないかと眺めたものです。しかし結果は惨憺たるもので取り出して観察していた卵は一つとして孵化せず、産卵セットには一頭の幼虫も発見出来ず完敗でした。

後に他種のミヤマでも同じ状況で雄を低温管理し活動開始を10-12ヶ月遅らた事が2例ありました。どちらも雄の交尾意欲は旺盛で交尾も確認し雌は卵を産んだのですが、やはり回収し観察した卵は孵化せず無精卵だった可能性が高いです。まだ見たのはこの3例だけですのではっきりとは申せませんが、ミヤマの場合雄成虫を長く低温で延命させると生殖に関し何らかの障害が起きてしまうのか、もしくは起こる場合が多いのかもれません。雌は低温で延命させた事はまだありませんがこちらも結果はあまりよろしくないと聞きます。また冬季に成虫を保温し活動させてペアリングした経験は有りませんが、やはりミヤマを累代する為にはある程度の数は確保しないとペアリング時期が合わない失敗も少なくないようです。

無事羽化した成虫達には予想以上に大きくなったものがありました。最近では上手に累代するとかなりの大型個体になるとも聞きます。幼虫に与えた餌は、一般的なクヌギやコナラのフレークを薄力小麦粉かフスマで発酵させたものです。発酵マットも作り方や使用するフレークによってかなり違うものになってしまうのですが、美味しいマットの作り方についてこれまで良いレシピが数多く紹介されているので、ここで書くよりそれらを参考にして適したものを見つける事が出来るでしょう。楽しめる種だと思います。

クワガタを累代飼育する上で、羽化と蛹化の瞬間は何度見ても興味の尽きないものです。時期を見計って蛹室を暴いてしまう事もしばしばなのですが、今回エラフスの飼育でも数少ない幼虫を無事羽化させるにはなるべくやらない方が良いと思いつつ、誘惑に負け蛹室から取り出してしまいました。

比較の為に並べた蛹の写真①が大型エラフス蛹、②は小型エラフス蛹、③は②の交尾器、④がユダイクス蛹交尾器、⑤がテトラオドン蛹交尾器です。①の大型エラフス蛹はこの種を飼育して初めて蛹化したものでした。取り出した際に大丈夫なのかと心配になるほど何時までも激しく尾部を動かし、撮影には苦労してしまいました。蛹室内で体の回転を容易にする為と思われる尾部に付く二本の突起は棒状になっており、その突起に交尾器の紐状の部分が巻きついた状態になる変わったカタチをしていました。エラフス蛹の写真尾部に注目して下さい、頭部を上にして背面から見て左側の突起にトグロ状に巻きついています。最初、今までに見た事のある種とは違うカタチがユニークでユーモラスに見え、思わず笑ってしまいました。

また面白いのは巻きつかない場合もある事ですが、それが大きさによるものなのか個体差なのか正確にはまだ不明です。今までチャンスがあれば他の種も含め蛹を見て来ましたが、同じ種の中で巻き方やカタチに明らかな相違があるのはこのエラフスミヤマ以外まだ知りません。

このクワガタムシ蛹での雄交尾器による紐状の部分を写真やスケッチで比較したものは、O大学の生物研究会から、昆虫と自然1982年9月増大号に投稿された「鍬形虫の幼虫飼育」の中で最初に知ったのですが、クワガタの種によって違いが明確に判別出来るものが多く有ります。ミヤマクワガタに関して現在までそれほど沢山の種は見ていないのですが、それらはみなこのエラフスほど紐状の部分が長くは見えず写真のヨーロッパミヤマの亜種とされるユダイクスも含めて背面に巻いたカタチに近いものでした。ミヤマクワガタの種類は多いので他にも面白いのがいるかも知れません。なにしろ蛹の掘り出しはしばらく止められそうになく、飽きず眺めるているのであります。

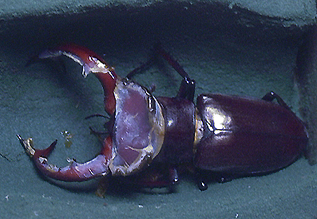

写真は羽化の様子ですが、気づくのが遅れてしまい殆ど羽化最終段階の写真しか撮影出来なかったのが残念です。蛹の状態から取り出し強いライトを当てたり、無理やりポーズをとってもらったりで少し心配でしたが、オアシスで作った人工蛹室で問題なく羽化しました。サイズ60mm弱の黒味が強い体色で、赤味がかる個体は最初に飼育した産地のものからは雄雌とも出ませんでした。

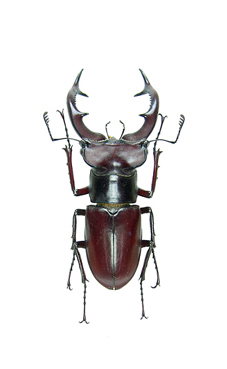

次はこの種の標本ですが、左の一頭がバージニア州、真ん中と右の二頭がミズーリ州からのものです。

虫キチコージ氏が、くわ馬鹿2004上半期号と下半期号に投稿されている 「アメリカな虫事情」 を拝読するとアメリカは広く多様で飼育や採集、好みの面でも日本と違いが有るように思えます。北アメリカ大陸にはクワガタムシ科30種(Arnett 1973)が分布とされていますが殆ど体長20mm以下であり、これら小型種に関して知識が有るのは専門家だけで、一般的にはあまり興味が沸かない種でしょう。いきおい趣味でクワガタムシを採集したり飼育する人は少ないようで、クワガタムシ科の分布や生態について書かれた印刷物 (手の届かない専門書も含め) も日本ほど多くはないようです。

エラフスミヤマの分布に関しては標本のラベルや幾つか見る事の出来た資料 (インターネットサイトも含めて) から拾ってみました。図の×印はおおよその地点を示し、この他にも分布する地域があると思われます。中部から東部一帯に (ミネソタ、ペンシルバニア、バージニア、ノースカロライナ、ケンタッキー、ミズーリ、オクラホマ、アーカンソー、テキサス、フロリダ、その他、) 点在する広葉樹の森に生息し、高地より平地に多い種の様です。かなり広大な地域に分布しており多少なりとも形態などの地域差が有るのか無いのか、興味が湧くところです。