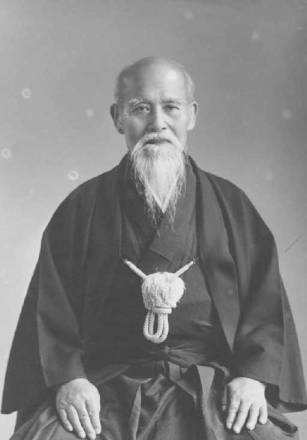

植芝盛平先生

◎植芝盛平先生・年譜 植芝盛平先生が創始された合気道を探求するには、まず先生の経歴を知らなければなりません。 「植芝盛平先生・年譜」 植芝吉祥丸著「植芝盛平伝」講談社昭和52年刊を主として参考とする 明治16年(1883)12月14日 植芝与六、ゆきの長男として 和歌山県田辺市元町に生まれる。 7歳頃から近くの地蔵寺護摩堂の私塾で藤本密乗師より四書五経の手ほどきをうける。 真言密教の鎮魂法や熊野地方に伝わる弘法大師の奇跡説話に関心をいだく. 明治29年(1896)〜33年(1900)13歳〜17歳 県立田辺中学に入学。一年後実学を志し退学。 そろばんを習い短期間で上達をし、田辺税務署に勤務する。 明治34年(1901)18歳 漁業法反対改正の磯事件に参加。税務署を辞し上京する。 蔵前に植芝商会を設立し文房具、学用品の仕入れ販売を行う傍ら、 起倒流柔術, 神陰流剣術を学ぶ。 植芝商会を店員に譲り帰郷、糸川はつと結婚。 明治36年(1903)20歳 大阪第四師団管下第三十七連隊に入営。銃剣術は連隊一となる。 明治38年(1905)22歳 日露戦争に従軍。得利寺その他において戦功をたて軍曹に昇進。 兵役の四年間外出時に堺にある柳生流柔術の中井正勝師範の道場に通い免許を受ける。 明治40年(1907)〜42年(1909)24歳〜26歳 自宅にあって農耕に従事する。 納屋を改造して、道場を造り、高木喜代市師より講道館柔道を習う。 南方熊楠翁の神社合祀策反対運動に共鳴し活躍する。 明治45年=大正元年(1912)29歳 「紀州団体」五十四戸、八十余名の団長となり北海道北見国紋別郡湧別村白滝原野増画地 (現在・北海道紋別郡白滝村)に入植。未開の原野の開拓に着手する。 大正4年(1915)32歳 2月所用で宿泊中の遠軽町久田旅館で大東流の武田惣角師に会い、その秘技に感服して滞在を一ヶ月延ばし教授をうけ、その後同師を白滝に招いて私設道場を造り村内有志と共に研鑽修行を行う。 大正6年(1917)34歳 5月23日、白滝村大火。 大正7年(1917)35歳 押されて上湧別村村会議員となり、復興の実をあげる。 11月父危篤の報を受け帰郷の途次「綾部に出口王仁三郎という鎮魂帰神の大人物がい る」と聞き父の病気恢復祈念を乞う為綾部に立ち寄る。 大正8年(1919)36歳 父与六の死後一家を上げて綾部に移住し、出口王仁三郎師の厚遇をうけ、鎮魂帰神、その 他の幽斎修行、顕斎修行につとめる。 同時に師に勧められて、「植芝塾」道場を開設する。 この年長男武盛(3歳)、次男国治(1歳)を亡くす。 大正10年(1921)38歳 6月27日三男吉祥丸(二代合気道道主)誕生。 大正11年(1922)39歳 「合気武術」と呼称する 大正13年(1924)41歳 万教同根の思想にもとずく世界経綸の聖地を満蒙に求めた出口王仁三郎師に従い渡満、 廬占魁の西北自治軍と共に蒙古奥地に向かう。張作霖の計により中国官憲に逮捕され、 一行は死刑に処されかかるが、在留日本人の通報により日本領事館員に救出される。 この間再三にわたる死線の 体験を通じて弾丸よりも一瞬早く飛んでくる白い光のつぶて を直感する。 大正14年(1925)42歳前年帰国後しきりに神機発動しその武術もにわかに「神技」のおもむきを呈し始めた。たまたま或日来場した剣道教士の海軍士官を相手にした時、士官の打ち込む太刀筋のこと如くがいち早く直覚され、戦わずして勝つの理を眼する。の直後井戸端で行水中、突然全心身がすみきり同時に天地より降り注ぎ、湧き上る黄金の気につつまれ、何時しか我と我が身もまた黄金体と化したかの感応を覚え宇宙と一体となる神秘体験をする。この時を機に「真の武とは万有愛護の道なり」の理念、「気の妙用」の機微をつかみ、合気道として独自の発展をはじめることになる。綾部に植芝盛平という大武道家がいるという噂が日本中に広まり、多くの海軍軍人,武道家が入門する。早大柔道部の西脇秀太郎、富木謙治、歌人の柳原白蓮の入門もこのころである。秋、竹下勇海軍大将に招かれ単身上京する。竹下邸で山本権兵衛伯爵(1852-1933,薩摩出身の海軍大将、海軍大臣として日露戦争を遂行した。元総理大臣)島津公等を前にして演武を行い、山本権兵衛伯に「明治維新以来初めて活きた槍を見た」と大きな感動を与える。翌日山本伯の訪問を受け其の依頼で青山御所において宮内庁関係の柔剣道高段者に三週間「合気武術」の講習を行う。 大正15年=昭和元年(1926)43歳 竹下勇大将の招聘により上京。宮中、陸海軍、財界の関係者に「合気武術」を指導。 昭和2年(1927)44歳 出口王仁三郎師のすすめにより、大本から離れ武道家として発つべく一家を上げて上京 する。山本権兵衛伯の嗣子清氏の世話により芝白金猿町に住居を構え近くの島津公爵邸 下屋敷の玉突き場を改造した道場を提供され稽古を行う。 昭和3年(1928)45歳 芝三田綱町の内海勝二男爵邸隣の借家を提供され転居。八畳ふた間を改造して道場とする 高橋三吉、百武源吾、近藤信竹氏等の海軍将官(何れも海軍大将となる)が多く入門され る。 海軍大学の武道講師として招聘され、昭和12年まで「合気武術=合気道」を教授する。 注。昭和天皇の弟宮,高松宮宣仁親王(明治38(1905)〜昭和62年(1987))は、 昭和9年11月10日海軍大学校に入学され、昭和11年11月26日卒業された。 「高松宮日記」・中央公論社刊第2巻 昭和9年の11月15日、11月22日、12月6日 に植芝盛平先生、合気術のことが記されている。 昭和4年(1929)46歳 泉岳寺脇の家に移転。六代目菊五郎、猿之助、中里介山、松井松翁入門。 昭和5年(1930)47歳 目白台の仮設道場で教授。 10月講道館の嘉納治五郎師範が来訪され,「これこそ私が理想とする武道、本当の柔道 だ」と賞賛され門下の望月稔、武田二郎両氏を入門させる。 三浦真陸軍少将が道場破りにきて開祖の神技に感嘆その場で入門する。 同少将の依頼により陸軍戸山学校 の武道指導を行う。 昭和6年(1931)48歳 東京牛込区若松町102(現在の東京都新宿区若松町17-18)に80畳の道場が完成。 「皇武館」として発足する。内弟子も舟橋薫、湯川勉、白田林二郎氏等が頭角を現し、 充実する。 昭和7年(1932)49歳 以後「皇武館」を中心として益々発展する。 昭和11年〜14年(1936)53歳〜56歳 開祖の武道界における名声は益々高まり、従来称していた「植芝流合気武術」「皇武」 を「合気武道」 と正式に呼称する。 昭和15年(1940)57歳 前年より申請していた皇武館法人化の議が承認され、財団法人皇武会」として厚生省 より認可される。 初代会長に竹下勇海軍大将、副会長は林桂陸軍中将、 役員には、近衛文麻呂公爵,前田利為侯爵、二木謙三博士等の名前がある。 陸軍大学、憲兵学校(合気武道のみが憲兵体術として正課に採用されている) 海軍兵学校、海軍機関学校等でまた民間の工業倶楽部、交詢社等で政財界人に指導。 昭和17年(1942)59歳 7月 満州国建国10周年奉祝大武道大会に招かれ宣統帝溥儀の御前で演武。列席の日満 軍官民に多大の感銘を与える。 昭和18年(1943)60歳思うところあり一切の官職、顧問等を辞し、茨城県岩間に引きこもる。 昭和20年(1945)62歳 2月新武道編集長・高橋重敏氏開祖を岩間に訪問。注・新武道(旺文社刊)昭和20年4月号「植芝守高氏に訊く・鍛錬に極みなし」 8月15日終戦 昭和23年(1948)65歳 財団法人皇武会を改組し2月9日文部省から「財団法人合気会」として認可が下りる。 昭和25年(1950)67歳 植芝道場で第一日曜日を合気座談会の日とし、開祖を中心として多くの有名人の講話、 実演等が行われる。 4月合気会誌創刊(合気道新聞の前身) 昭和26年(1951)68歳 4月2日 植芝吉祥丸二代道主の次男守央(もりてる・現合気道道主)誕生 昭和27年(1952)69歳ヨーロッパ、アメリカで合気道の普及と指導が始まる。 昭和30年(1955)72歳 9月戦後初の一般に公開する演武会を日本橋高島屋屋上で五日間にわたり開催各国大公 使を招待する。日本各地、官庁、会社に合気会支部がつくられ、普及が始まる。各大学に合気道会、部がつくられる。 昭和34年(1959)76歳 4月合気道新聞創刊、毎号掲載される開祖の道文道歌が合気修行者に深い感銘を与える。 昭和35年(1960)77歳 5月14日代々木山野ホールで財団法人合気会主催の第一回合気道演武大会が催される。 以後観衆の増加に伴い会場が読売ホール、日比谷公会堂、に替わり昭和52年以来日本 武道館で行われるようになる。 11月3日紫綬褒章を受章 昭和36年(1961)78歳 2月ハワイ合気道会館落成記念式典に参加のため渡米。ハワイ各地で演武と講習。 4月11日帰国。 関東学生合気道連盟、関西学生合気道連盟、全国学生合気道連盟、防衛庁合気道連盟等 の名誉会長となる。 昭和42年(1967)84歳 財団法人合気会 合気道本部新道場落成。 昭和44年(1969)86歳 4月26日午前5時逝去 同日付けで正五位勲三等瑞宝章が贈られる。 5月2日東京青山斎場で神式により告別式が行われた。同年6月26日開祖夫人はつ逝去。 墓所は植芝家の菩提寺である和歌山県田辺市の高山寺にある。 同寺より戒名「合気院盛武円融大道士」が贈られる。 補注:「合気道開祖 植芝盛平伝」は植芝吉祥丸編著、植芝守央改訂版監修により、

平成11年4月26日 株式会社出版芸術社より刊行されています。 株式会社出版芸術社 〒112-0013東京都文京区音羽 1-10-4 電話03-3944-6250

Fax

03-3944-7460