初めて読まれる方には、唐突かもしれませんが、自分のブログに掲載したものをまとめたものです。

タイトルの下にあるのは、ブログに書いた日にちです。

(2005年8月14日記)

空

07/07/2005 13:59:18

今日は七夕です。といっても、なーんもロマンチックな話はありません。しかし、夜空を見て考えることもありますよね。

ということで、今日は、七夕にちなんで、空に関する思い出話をひとつ。

メキシコに滞在していた頃、ホームステイ先からしばしば旅に出かけました。

自分の中で、移動は1日400キロまでと決め、長距離バスを乗り継いでの旅でしたが、そのバスの車中、窓からぼんやりと空を眺めていた時のことです。

メキシコ南部の紺碧の空に浮かぶ白い雲が、上層部で右から左へ、中層部は左から右へ、下層部では手前から向こうへと流れて居るではありませんか!

日本の都会の空は、のっぺりとして平面的ですが、実は空って立体的な空間だったんだと実感したわけです。そして、こういう空を見て生きていたら、マヤの人たちが、空に興味を持ち、星の動き、月の動き、太陽の動きを知ろうとするのは当然かもしれないと思い至りました。

もう一度は、メキシコの山の中の村で過ごしていた時のこと、農作業の手伝いを終え、夕涼みに家の裏にある小高い丘にあがった時のこと。遠くに連なるこんもりとした丘のあちこちで、雷が鳴っていました。と、そのうちに、一緒に丘の上で夕涼みをしていた人たちの髪の毛が、フーっと持ち上がり始めたのです。大気に帯電した静電気に引っ張られたのでしょう。

そのときは、互いに頭を見て、大笑いをしたのですが、後でよく考えると、とっても危険な状況にあったようです。

オアハカ州のモンテアルバン遺跡に行った時も、面白い光景を目にしました。山の上から、遠くを望むと、なんと、円形に雨が降っているのです。むかーしの写真を見つけ出してスキャンしてみたので、載せておきます。

ハアー、メキシコに行きたくなってしまった。

昔は、時間とちょっとしたお金があれば、すぐにでも航空券を買って、リックを背負って出かけていたのですが、最近は、まだまだ、と思ってはいても、体力も気力も衰えてきたかな。

時間

07/14/2005 00:00:25

日本にいると、否が応でも時間を気にしながら生活することになります。

それも、自然の中に流れる時間ではなくて、時計に縛られた時間です。

でも、自然の時と共に生きている人たちもいるんです。メキシコの山の中に行ったときの昔話。

僕が、お世話になったのは、ゲレロ州の山の中の村でした。何のつてもなかったのだけれど、突然訪れた村で、地元の農家に居候させてもらうことができました。もちろん、動機は、本当のメキシコの人たちの生活を体験したかったから(今から思えば若かったこともあるし、はた迷惑だっただろうナーと思ったりもします)。

その村には、スペイン語を話せる人は、学校の先生と診療所の医師と農業指導員の人しか居ませんでした。村の人たちは、「方言」と言っても、スペイン語とは何の関係もない、むかーしからの先住民の人たちの言葉を話していました。と言うわけで、当初は、農業指導員の人のお世話になったのですが(といっても、僕自身満足にスペイン語を話せたわけではありません。)、農作業をしたいという僕の希望を聞いて、受け入れてくれる農家を見つけてきてくれました。

その農家におじゃました最初の夜のこと。僕は、明日の朝は、何時に起きればいいのかと、その家の人に聞きました。もちろん片言のスペイン語でです。相手の人は、スペイン語を流暢に話すことは出来なくても、理解することはできる人で、僕の質問に対して答えてくれました。それは、空をさして、この時間だよって言うものでした。

僕は、その意味不明の回答に、自分のスペイン語が通じなかったのかと、狐につままれたような気がしたのですが、翌朝起きてみて、答えの意味が分かりました。

腕時計を持っていた僕は、起こされたときの時間を時計で確認すると、午前4時でした。

起きたばかりの僕に向かって、そのうちの人が、空をさして、もうこんな時間だよという仕草をしたのでした。空を指すことが意味していたのは、月の高さだったのです。

畑は、家から2時間歩いたところにある焼き畑で、トウモロコシを栽培していました。仕事は大変辛く、僕は、早くお昼が来ないかナーと15分おきに腕時計を見ていました。

メキシコの昼食はだいたい午後2時頃とるのですが、太陽を見て時間を計っている地元の人は、僕の腕時計の時間と15分と狂うことなく、毎日正確に、同じ時間にお昼になるのでした。

この村では、ほんとうにいろんな事を経験しました。その話は、また、ネタが無くなったときに、小出しに昔話として書いていこうと思います。

メヒコの山の中の話1

07/17/2005 16:48:52

メキシコ(=スペイン語ではメヒコ)の山の中の話を、少しだけしましたが、断片的ではなく、時系列に沿って、少しずつ書いていくことにします。もっとも20年以上前の話ですから、こんなこともありましたって感じですが。でも、メヒコはきっと変わってないんだろうなーと思ってたりもします。

僕がその山の村に入るきっかけとなったのは、僕の参加していた留学プログラムの一環として、山の中の村で農作業をすることになっていたからです。

ところが当時、入る予定になっていた村で選挙があり、特殊な事情の村だったこともあって(農民が大地主の土地を占拠して、自主運営を始めている村とのことでした)、周りには軍隊が居て入るのは危険との地元の人の判断で、村の近くまで行って、足止めを食っていたのでした。

村に入る予定の留学生は、確か全部で7人。ヨーロッパ各国からとアメリカの若者たちで、日本人は僕一人。しかも大半は女性で、男は僕ともう一人だけでした。

近くの村で待機している時も、中々大変。道ばたにはタランチュラの死骸があったりして、先に着いたメンバーの話によると、数日前にも、村の人がタランチュラに噛まれて、車がないので、助けを呼ぶも、商品の配達に来た車は、仕事が先と相手にしてくれず、車が戻ってきた時には、事切れていたとか。

そんな中で、いつ目的の村に入れるかも分からず、数日を過ごしたのでした。

追記(2005/8/14)

待っている間にも、いろんな事がありました。山の中の村ですから、お風呂やシャワーなどはもちろんありません。

みんなで川に行って水浴びです。周りはみんな女性。でも彼女たちは、実に大らかに、全裸になって川で水浴びをします。

僕ら男は、目のやり場に困り、やや離れたところで、後ろを向いての水浴びでした・

さらに、在る夜のこと、アイスランドの女の子が、ナイフで木を削っていて、誤って自分のふくらはぎを切ってしまったのです。

ザックリと切れて血が止まらず、慌てて僕は、腰のベルトを抜いて、堅く縛り、彼女をおんぶして村の診療所まで行くことになりました。

もちろん街灯などありませんから、外は真っ暗。周りのみんなが懐中電灯で足下を照らしてくれて、必死の思いで診療所にたどり着いたのでした。

しかし、重かったなー。

メヒコの山の中の話2

07/18/2005 09:58:40

結局、目的の村には入れそうになく、そのプログラムは中止。で、後はそれぞれ、ホームステイ先まで、自由に帰っていいってことになりました。

実にいい加減と言えばいい加減なプログラムではありました。だから、自由にいろいろできたのも確かですが、、、

せっかく、ここまで来たのに、やっぱりどこかの村に入りたいと僕は思っていました。もう一人、アメリカからの女の子も同じ意向を持っていて、地元の人に相談すると、近くに(といっても結構遠かったけど)同じ方言を話す村があるから、そこが良いのではないかとアドバイスを受けました。

入る予定になっていた村は、モズゴウズという方言を話していました(コメントして頂いた方からアモムスゴ=amuzgoという方言の複数形でしょうと教えていただきました。スペイン語ですがwikipediaに記載がありました。)。方言と言っても、先に書いたように、メキシコ先住民の言葉で、スペイン語とは関係ありません。メキシコには、公用語のスペイン語ではない、そういった言葉が、まだまだたくさん残っています。

少しだけ、発音を教わったのですが、日本語と同じように、鼻濁音(鼻にかかるように発音する、がぎぐげご)がある言葉でした。言語学的にどうなのかは、分かりませんが、日本語と共通する部分もあるようです。まったく別の地域で聞いた地元の人の話では、日本人がやってきて1週間で、そこの方言を覚えてしまったとのことでした。話の信憑性は、もちろん定かではありません。

僕らは、アドバイスに従い、ゲレロ州にあるその村を目指すことにしました。これがまた、中々大変な旅でした。

追記

(2005/8/14)

ちょうどこのころ、僕らが居たあたりで大きな地震が、 あって僕の両親はかなり心配したらしい。でも、揺れは全然感じなかったんだけどね。石積の家が多いので、倒壊しやすからかもしれません。

メヒコの山の中の話3

07/19/2005 22:18:28

僕らが居たところから、目的の村まで行くためには、一度太平洋側の海岸に出て、改めて内陸部に入る必要がありました。

当時のメキシコは(多分今も)主要幹線道路には、多くの長距離路線バスが走っていましたが、山の中の村に行くには、小型トラックの荷台で揺られていくことになります。

海岸沿いの町まで、出たところで、目的の村へ行く手段を、あちこちで尋ねました。

そうしたら、外国人が珍しかったのでしょう、僕らの話が、その村の人に伝わったようで、町のお店で清涼飲料水を飲んでいたら、一人の若者が、声をかけてきたのでした。

その人の話によると、彼は、その村の村長の弟ということで、紹介状を書いてもらえることになったのです。ちなみに村長さんは女性でした。

その手紙を握りしめ、彼に教わって、目的地を目指して小型トラックに乗り込みました。幸運なことに、午前と午后の2便しかないトラック便の午后の便に間に合ったのでした。

小型トラックに揺られながら、途中、目にしたのは、巨大な木材を積んだ大型トラックと材木の集積場でした。当時は、すごいなー、なんて大きな木なんだ、としか思いませんでしたが、今から考えれば、熱帯雨林を大量に伐採していたのです。

やがて、トラックは、細い山道を抜け、僕らが目的とする村に到着しました。

メヒコの山の中の話4

07/21/2005 14:11:54

到着したのは、細い小川を挟んで、二つの村が向かい合うようにしてある場所で、その一方が僕らの目的の村でした。村の人口は2000人くらいと言っていたように記憶しています。

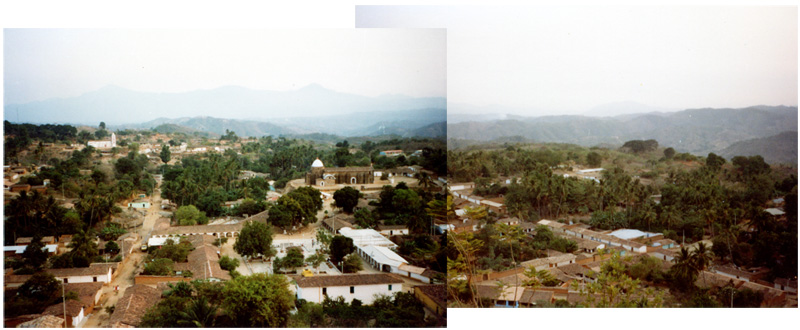

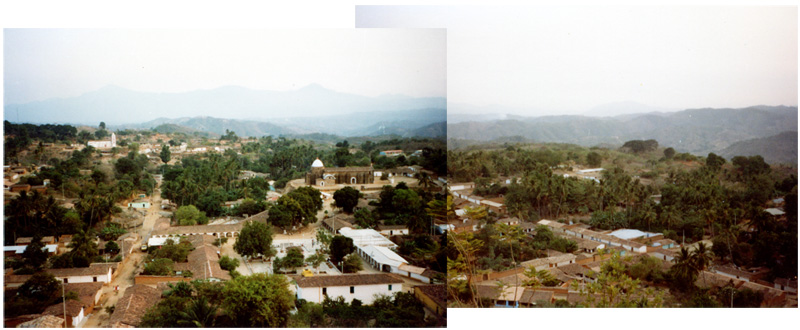

むかーしの写真を引っ張り出してきて、スキャンし、色補正して並べたのが、上の写真です。

ちょっと分かりづらいかもしれませんが、中央手前にに白っぽく見えるのが村の中央広場で、時々市が立っていました。

その向こうにあるのが、村の教会。

左側の奥に見える白い建物が、隣村の教会です。

到着して、まずは紹介状を持って村長さん探しに出かけました。最初は怪訝な顔をされたのですが、紹介状を読んだ後、それでは、この村の農業技師の人に紹介しましょうということで、連れて行かれました。

メヒコの山の中の話5

07/22/2005 21:20:22

農業技師の人に出会って、びっくり!

何がビックリかっていうと、まるで日本人の顔をしていたからです。

彼がスペイン語で、「僕は日本人なんだよ」と言わなければ、僕は日本人だと信じてしまったほどでした。

彼は、メキシコシティーで勉強をしていて、その時に日本人と出会い、日本人と言っても分からないくらい顔立ちがそっくりだと言われたのだと、後で語ってくれました。

確かに、メキシコの先住民は、モンゴロイド系の人々で、赤ちゃんには蒙古斑があります。

話が脱線しますが、モンゴロイドというと、西洋では、ダウン症の人に対する蔑視の言葉として使われています。ダウン症の人の目の形が、切れ長で、モンゴロイド系の人に似ているからです。

ちなみに、イタリア語では、東洋人を指す言葉として、occhi a mandorla(アーモンド型の目)という表現をします(これは差別表現ではありません)。目の形がアーモンドに似ているからでしょう。

さらに話が脱線しますが、日本人バックパッカーは、世界中のあちこちに行っているようです。

メキシコを旅行中に出会った、世界一周旅行をしているという日本人の話では、ある文化人類学者が、現代文明と接触のない「未開」(差別用語だと思うので括弧ガキにしますが)の村に行った時のこと、迎えに出てきた村の長は、何故かしら日本のメーカーの名前入りのTシャツを着ていたそうで、文化人類学者よりも先に日本人バックパッカーが訪れていたって落ちの話を聞いたことがあります。

僕自身の経験でも、メキシコのトンでもない山の中で、日本語の歌を知っているという人に出会い。長谷川清の「黒の舟歌」を聞いたことがあります。恐るべし日本人バックパッカーってところですが、最近も、無謀な行動で、イラクに入国して、殺されてしまった日本人旅行者もいましたから、笑い話ではすまないところもあります。僕自身、彼の行動は非難できない。むしろ、彼に近い行動を、若かりし頃してきたと、今になって改めて、思ったりしています。

メヒコの山の中の話6

07/24/2005 10:10:12

農業技師の家に居候できることが決まって、最初の数日は、村のあちこちを案内してもらいました。

当時、その村には、電気も水道も来ていたのですが、村の人たちの家の中を見せてもらって思ったのは、文明の進歩ってなんだろうということでした。

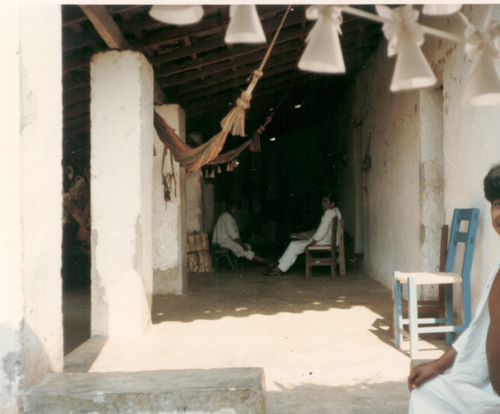

土煉瓦を重ね、白い漆喰で塗られた家々の中は、土間になっており、中には何もありません。

気候が暑いので、みんな家の中にハンモックを吊って、寝ています。

(ゲスト扱いの僕には、木枠に荒縄を張った、ベッドを用意してくれたので、そこに寝袋を広げて寝ていました。確かにハンモックで寝るには、ある程度の慣れと、技術が必要です。

実にシンプルな住まいなのですが、そこにどーんと置いてあるのが、扇風機と冷蔵庫。

村の生活にとって、必要とされる便利な家電製品ではあるのでしょうが、なんかすごい違和感を感じました。

それから、数日して、農作業をしたいという僕の希望を受け入れてくれる農家があり、ほぼ1ヶ月間お世話になったのですが、その時にも、電気の明かりは、何をもたらしたのかと、考えさせられる出来事がありました。詳しくは、その話の時に書きます。

ここからは蛇足

冷蔵庫に関して言えば、これは、ずっと後になってから、太平洋の先住民運動に関わっていた頃、太平洋の島から来た人に聞いた話で、こんなのがありました。

太平洋では、冷蔵庫が普及することで貧富の差が拡大したというのです。

「人々が漁に出てると、大漁であろうとそうでなかろうと、獲ってきた魚は、そこの共同体で分け合った。でも、冷蔵庫が入ってくることで、大漁の時には、それを保存できるようになり、みんなで分かち合うことがなくなり、富の蓄積が始まった」というような話でした。

科学技術の進歩が、人間を豊かにするのだという錯覚を常に持ってしまうのだけれど、そしてそういう僕自身もインターネットとパソコンの恩恵を受けているのではあるけれど、安直に受け入れたり使ったりせず、どこかで「???」という疑いの気持ちも持ってないといけないなーと思います。

メヒコの山の中の話7

07/29/2005 19:40:17

居候させてくれる農家が決まり、夜のうちにその家に移動。ここでも、家の人たちは、ハンモックか土間にゴザを敷いて寝ていたのですが、僕にはベッドを用意してくれていました。

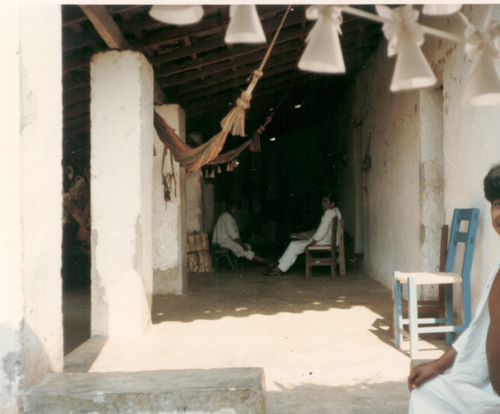

追記(2005/8/16)下の写真は、僕がお世話になっていた家の廊下の部分です。家の人は、暑い時は、部屋の中でなく、ここに見える廊下のハンモックで寝ていました。

当時、メキシコで貧乏旅行をするための必需品として、ハンモックがありました。それは、とっても安く泊まれるハンモック宿があったからです。

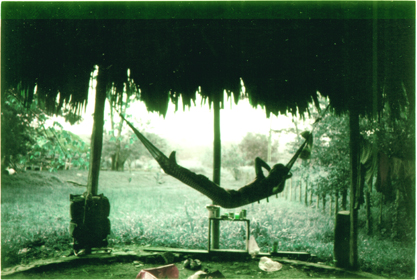

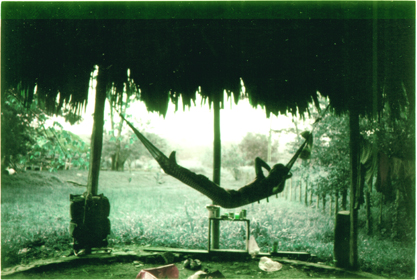

僕も、小さめハンモックをリックに入れていました。下の写真は、メキシコの太平洋岸の町、Puerto Aristaで泊まったハンモック宿とPalenque近郊のキャンプ場で泊まった時の写真。

何分、古い写真なので写りは良くありませんが、雰囲気は分かって頂けるかと、、、、

そして、その翌朝から、いよいよ農作業開始。朝起きる時間については、このブログの「時間」で書いたので、そっちを見てください。

午前4時に起床して、軽い朝食を食べ、ロバを連れて畑に行きます。その家のセニョールと助けを頼んだと思われる3人ほどで向かいました。畑までは、約2時間の道のり。最初に行ったのは、トウモロコシ畑。

メキシコの主食はトウモロコシをすり潰して、伸ばしたトルティージャですから、大切な作物です。メキシコ人は、たとえ雑草のように、畑以外のところに生えているトウモロコシでも、抜くようなことはしていませんでした。神の植物と考えていたようです。

畑とは言っても、山の斜面を焼いて畑にした、まさに焼き畑農業の畑。トウモロコシは、日本のように生のものを収穫するのではなく、実が熟して、完全に乾燥しカチンカチンになったものを収穫します。

6時頃に畑に着き、一休みして、軽く腹ごしらえ。そしていよいよ収穫です。

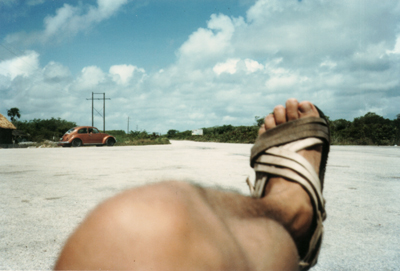

地元の人は、ワラッチと呼ばれるサンダル履きか、裸足で、山の斜面を軽々と登りながら収穫していきます。

ワラッチの語源は、江戸時代に日本から漂流して、メキシコに流れ着いた日本人の履いていたワラジだと言う説もあるようです。

僕は、足を怪我でもして、変な病気にでもなると困ると思い、厚手のワークブーツをしっかり履いて斜面に挑んだのですが、ズルズルと滑ってしまって、トウモロコシを収穫すると言うよりも、トウモロコシにしがみついているって感じでした。

ついに、それを見かねて、セニョールが、お前は収穫はしなくていいから、収穫したトウモロコシから、粒を取る作業をしろと言われて、みんなが収穫してくる山のようなトウモロコシの前に座り、一本一本のトウモロコシから、堅くなった粒を取る作業を始めました。

ビックリしたのは、トウモロコシの粒に、日本では考えられないような紫色や赤、青といった色が混ざっていることでした。これは原種に近いからでしょう。

乾燥して堅くなった実には、ゾウ虫が付いていて、1割から2割は、食べられていました。これも自然の循環なんだなー! 自然と分かち合っているんだ。などと思っては見たものの、ゾウ虫が食べた後の食べかすが、細かいパウダー状になって舞い、それが暑い日差しに照らされて、大汗を掻きながら作業している体にくっついて、体中がチクチクするのでした。

さらに、周りには、小さな刺しハエが飛んでいて、それが汗に惹かれてやってきて、そこら中にかみつきます。噛まれると猛烈な痒さがあります。

地元の人の肌は、日に焼けて、まさに赤銅色で、刺しハエには歯が立たないのか、喰われている様子はありませんでした。まだまだ、青っちろい肌をしていた僕に集中攻撃が来るわけです。

お休みの日に、どれくらい喰われたのだろうと、体中の刺された後を数えたら、片腕100箇所。両腕と他の部分を含めると、全身で250箇所くらい刺されていたのでした。

これが元で、後々大変なことになりました。知ってる人は想像つくかもね、、、

メヒコの山の中の話8

08/01/2005 22:07:47

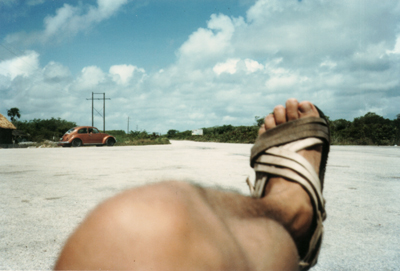

この汚い足は、僕の足。ユカタン半島を旅行中、トゥルムからイスラ・ムエーレスへ向かうためにバスを待っていた。地元の人に教えられた場所(はっきりしたバス停は無かった)で、待っていたのだが、バスは全然来ない。いい加減嫌になって、暇に任せて自分の足を撮ったのがこれ。

当時のワラッチは(今はどうだか分かりません)、古タイヤのゴムをソールにして、革ひもでサンダル状に作られていました。サンダルと言っても踵部分にもちゃんと紐がありました。

この写真を撮った周辺には、イグアナがたくさんいましたが、臆病な動物で、人間には近づいてきません。メキシコではイグアナも食用にしていて、マーケットなどでは、生きたまま、紐で縛られて売られていました。残念ながら、食べたことはありません。鶏肉に似て淡泊な肉だそうです。

午前と午后に1便ずつバスがあるとのことだったのですが、結局待っていた午前のバスは来ず、午后のバスに乗りました。のんびりしていると言えばのんびりしていますが、炎天下延々と待つのは辛かった記憶があります。バスにまつわる話はいろいろあるのですが、それままたの機会に。

ということで、前回の続き。

お昼になると(メキシコのお昼は2時頃というのは前に書きましたね)、木陰に入り、焚き火をして、持ってきたお弁当を暖めます。

お弁当と言っても、トルティージャにフリホーレス(インゲン豆の塩煮)を挟んだ物で、焚き火でそれを暖めて、柔らかくして食べます。かなりモソモソしていますが、深い味わいがありました。

都会では、いわゆるパン屋さんにあたるトルティージャ屋さんがあって、毎朝暖かい出来たてのトルティージャを買いにいくんだけど、聞いた話では、都会のトルティージャの原料=トウモロコシは、アメリカからの輸入物で、トウモロコシの軸まで一緒に粉にして作られているとのことです。ですから、真っ白で味があんまりない。

ところが山の中のトルティージャは、本当にそこで収穫されたトウモロコシ、それも原種に近いやつを挽いて作っているので、厚ぼったく、緑色で、モソモソしてる。でも噛んでいるとしっかりと味がしました。

焚き火で、トルティージャを暖めている間に、何やら周りの草を摘んでくる人がいます。食べてみろと言われて口にしたんだけど、爽やかな味わいで、その後口の中が痺れてくる感じのする草でした。生で食べられる山菜なんだろうと思いました。

昼食が終わり、しばらく仕事をすると、帰り支度。収穫したトウモロコシを袋に入れ、ロバの背中に括り付けます。

ロバのお尻を叩きながら、再び山道を歩くこと2時間。ようやく村に帰れます。この時、ロバという動物が、いかに頑健であるかということを初めて知りました。重い荷物を背負って、本当によく歩きます。

途中の楽しみが川での水浴び。きれいな川にザブンと飛び込み、汚れを落とすのです。水はとっても澄んでいるのに、魚が一匹もいなかったので、どうして?と聞いたのですが、明確な答えは得られませんでした。どうやら、何らかの鉱物の成分が溶け出しているようで、そのために魚が生息できないということのようでした。

こんな場所です。

メヒコの山の中の話9

夕方村に帰り着いて、夕涼みのために、丘の上に良く登りました。

こんな感じの所です。このブログの「空」の所にも書いたけど、髪の毛が持ち上がったのは、この丘の上。

家に帰り、夕食が済むと、もう疲れ果てて、バタンキューって状態でした。

ところが、問題は電気。きっと、電気が来るまでは、村の人たちは、暗くなれば寝ていたのだと思うのだけれど、電灯の明かりがあるためにいつまでも起きているのです。まだ朝の暗いうちから起きて、往復4時間の道のりを歩き、労働している人たちのはずなのに、寝ない。

果たして、電気もたらす物は、この村の人たちの生活にとっていいことなのか悪いことなのか分からなくなってしまいました。

僕を世話してくれた農家は、村の中でもそこそこ裕福だったようで(そうでなければ外国人を受け入れてくれることもなかったでしょうが)、家の一角が簡単な売店になっていて、清涼飲料水とかを売っていました。

ある日のこと、売店の一角で、話をしていた時のことです。スペイン語の話せる、商品の配送をしているという人が来て、「お前どこから来たのか?」と聞かれました。「日本です」と答えると、「そこには、フレッチャ・ロハでどのくらいかかるのか?」と聞いてきました。フレッチャ・ロハとはスペイン語で赤い矢を意味しますが、長距離バスの会社の名前でもありました。つまり、長距離バスでどれくらいかかるのかというのです。

「日本とメキシコの間には海があるので、バスでは行けない」と答えました。同時にまた、目の前にあった、飴を入れる丸いガラスの容器を地球儀に見立て、メキシコがここだとすると、日本はこの辺で、ここは今夜だけど、日本は昼間なんです。という説明をしたのですが、初めて聞いた話らしく、とても感心されてしまいました。

かといって、メキシコの教育水準が低いかというと、そう言う訳ではなさそうでした。

この村ではなく、僕がホームステイしていた町で、実験農場を手伝う仕事をした時、一緒に働いていた、高校生くらいの年齢の若者は、中学を終えていないとのことで、夜間中学に通っていたようですが、日本に原爆が落とされたことも知っていたし、ラジオではキューバから放送されているカストロの演説を聴いていると言っていました。

メヒコの山の中の話10

08/04/2005 22:53:16

お世話になった農家で、生活を初めて分かったこと。自然の中で暮らしていると、トイレはいらないってこと。

僕がお世話になった家には、トイレがありませんでした。人間の生きる基本として、衣食住といわれますが、住の中にトイレは必要がないんですね。

家の人たちは、庭の片隅に行って、用を足すか、畑に向かう途中に、山の中で用を足していました。後始末は、その辺の葉っぱ。

ところが僕は、葉っぱで後始末ができなくて、仕方なしに、スペイン語の勉強のために持っていた、ノートを千切っては、お尻を拭いておりました。

さらにところがなのです。僕の使った紙は、乾燥した気候の中で、生分解されることなく、庭のあちこちに紙くずとして、残ったまま、、、

食べ物が合わなくて、良く下痢をしたのですが、僕が慌てて、庭の隅に行ってしゃがむと、放し飼いにされている豚が、即座にやってきて、僕のお尻を舐めんばかりの勢い。日本の養豚場などと違って、飼料など与えられているわけではなく、豚も自立しているわけですが、彼らにとって栄養価の高い食べ物は人糞だったりするわけです。お腹が痛くて、下痢しながら、豚と格闘しつつ排便をするっていうのは、中々にシュールな経験でした。汚い話ですが、下痢便は、人間が(というか僕が)未消化な分、栄養価も高かったのかもしれません。

でも、冷静に考えてみると、結局、その豚を食べるのは、人間だったりするわけで、実にエコロジカルな、自然のサイクルが出来ていたわけです。

紙でお尻を拭いたり、豚と格闘してしまった僕は、そのサイクルから外れていたのだと思いました。

メヒコの山の中の話11

08/05/2005 22:55:17

トウモロコシ畑の収穫も一段落して、今度はサトウキビの収穫でした。

この畑は近場にあったので、それほど歩かなくても済みました。

サトウキビ畑の脇には、バナナ畑があって、僕の人生の中で、一番美味しいバナナを食べました。

普通バナナは、青いうちに収穫して、台所の竈の脇に置いておきます。竈で焚く火の熱で、追熟されるからです。

ところが、サトウキビ畑に行った時のこと、木に付いたままで完熟してしまったバナナがあって、持って帰ってもしょうがないから、食べなって感じで、もらったバナナは、最高に美味しかったです。

サトウキビの収穫は、トウモロコシの収穫よりも大変ではなかったけれど、問題は、収穫した後。

おーむかしの洗濯機の脱水装置(二つのローラーで挟んで、水を絞るやつね)を巨大化して縦にしたような、丸太を二つ組み合わせてギリギリ絞るような機械があって、それをロバの力で回しながら、サトウキビからジュースを搾り取るのです。

出てきたジュースを集め、それを大きな鉄釜に入れて、24時間くらいかけて煮詰めていきます。

何が大変かというと、その火加減と煮詰め具合。うまく煮詰めると、ジュースは固形化して黒糖になるのですが、失敗するとドロドロのままになってしまそうです。

失敗したものは、それを発酵させて蒸留し、いわゆる日本で言う黒糖焼酎を作っていたようです。

一度、村の人たちが集まって飲んでいる所に行った時に、飲ませてもらったんだけど、とてもキツイお酒でした。地元の人は、その蒸留酒に、唐辛子を入れて振って飲むのです。

飲めと言われ出されたその酒を飲んだ時は、もう大変。辛くて強くてあっという間に酔っぱらってしまいました。

メキシコの自然はやはり豊かで、バナナの他に、裏庭には、下の写真のように、マンゴーとパパイヤの木があって、常に実がなっていました。

追記(2005/8/16)写真の写りが悪いので、分かりづらいと思いますが、左側がマンゴーの木、右側がパパイヤです

畑に行く道すがらにも、大きなマンゴーの木があって、木を揺すって落ちてきた実を食べるのだけれど、一口食べて不味いと、それは捨て、別の実に齧り付くって感じでした。

自然に生えているグレープフルーツの木もあったりして、休みの日に川に水浴びに行き、喉が渇いたので、手当たり次第にグレープフルーツを食べまくり、お腹をこわしてしまいました。

食べ物については、まだまだ思い出深い話もあるので、それはおいおい書いていこうと思います。

メヒコの山の中の話12

08/07/2005 18:02:09

サトウキビを収穫していた時の、休憩時間。刈り取ったばかりのサトウキビの堅い外側を剥いて、囓る。口の中に甘さが一杯に広がる。

僕にとっては、初めてのサトウキビでした。

そうやって、一服しながら、お世話になってるセニョールは、煙草に火を付けます。

僕も、一服。当時、僕はお金が無かったので、メキシコでも一番安い煙草を吸ってました。両切りで、日本のゴールデンバットのような感じ。かなり強い煙草だったと思います。

しかし、セニョールが吸っているのは、地元で栽培した煙草の葉を乾燥して、それを自分で巻いた手製の葉巻でした。乾燥した葉っぱは、マーケットに行くと巻く前の状態で束ねたまま売られていました。

それを見て、僕は聞いてみました。この辺には、マリファナも自生してると思うけど、それは吸わないのですか? って。返事は、「儂にはこれがあるから充分」と煙草を示したのでした。

僕の頭の中では、煙草とマリファナは違うだろう? って思っていたので、じゃあ試しに一口吸わせてください。とお願いしました。

いやー、びっくり! 一口吸い込むと、もう、肺の中にズシーンと煙が侵入してきて、その直後に、頭がクラクラするのでした。なんの加工も施していない、生の葉っぱを乾燥しただけの煙草が、こんなにも強い物だとは、知りませんでした。ピースの両切りなんて、問題にもなりません。これならマリファナはいらないなとミョーに納得してしまいました。

煙草については、グァテマラに旅行した時に出会った日本人で、世界1周をしていると言う人が、アフリカで蚊がすごいところに行く時には、煙草を水に溶いて、その液を体に塗ると、蚊がよってこないんだよといってました。

喘息持ちだったチェ・ゲバラが、なんで葉巻を吹かしていたのかっていうと、キューバの山の中でゲリラ戦を行っている時に、髭を蓄え、葉巻を吸うことで、虫がよってこないからだという話も本で読んだことがあります。

それを吸ってるんだから、体に良いわけはないですね。

メヒコの山の中の話13

08/09/2005 21:16:14

やや、仕事にも慣れてきたある日のこと。セニョールが、何やら今日は違うところに行くと言っているらしい。言葉の壁はあっても、身振り手振りでなんとかコミュニケーションは取れる。

さあ、今日はどこに行くのだろうと思いながら、山道を歩き出す。最初は、トウモロコシ畑へ行く通い慣れた道だった。

そう、道に関して言うと、地元の人の移動は、徒歩かロバに乗って行く。ところが、山奥まで車が入ってくるようになって、地元の人たちが歩いていた昔の道は、あちこちで寸断され、ブルドーザーでならしたような、土の地肌が見える痛々しい道が、横切る。それまではきっと、細いけれど近道になる道を歩いていたであろうところを、大きく迂回する車道を歩かざるを得ない状況になっていた。

ここでも、果たして車が入ってくることが良いことなのかどうか考えてしまった。確かに物流の面や緊急時(急病人がでたとか)に、車が役に立つことは言うまでもないのだろうけれど、日々の生活の負担が増えているように感じたからだ。

もっとも、長距離を徒歩で移動することに慣れていなかった僕が、そう感じただけで、地元の人はなんの苦にも感じていなかったのかもしれない。

山道を延々と歩いていると、セニョールが、遠いからロバに乗れと言う。ここで僕は初めて、乗馬ならぬ乗驢馬を経験することになった。

普段なら、2時間も歩けば目的地に着くはずなのに、その日は、一向に目的地に着く気配がない。

結局目的地に着いたのは、歩き始めてから4時間。そこは小高い丘の上で、目の前には草地が広がり、山羊が放牧されていた。セニョールは、時々この放牧地にやって来ては、山羊の世話をしているのだった。

その日は、そんなにキツイ作業はなく、山羊が元気かどうかを確認しただけで、また、4時間の道のりを歩いて帰った。

しかし、後々、この往復8時間の道のりの重さを、僕は感じることとなった。僕が大感激した、その話は、もう少し後で書きます。

メヒコの山の中の話14

08/10/2005 23:49:02

仕事が休みの日曜日、村のマーケットへ行きました。煙草の葉が売られているのを見たのもそこ。

山の中の小さな村なのに、色々な人がいたのが印象に残っています。

まず、びっくりしたのは、「オカマ」(差別的な言葉になるかもしれませんが)が居たこと。かなりガタイの良い男性が女装していたのです。村では有名らしく、彼はああいう人だからと言う感じで、受け入れられているようでした。

思ったのは、人間の何割かは、国や人種を関係なく、そういう傾向を持つ人がいるのが、もしかしたら自然なことなのだということでした。だって、新宿2丁目ではなく、メヒコの山の中でも、そういうひとが普通にいるのだから、、、

もう一つは、彼はウエットバック(エスパダ・モハーダ)だよって、広場にいた人を紹介されて、さらにびっくり。ウエットバックとは、メキシコとアメリカの国境にある川(何故かメキシコ側とアメリカ側で呼び方が違います。メキシコではリロ・ブラヴォ、アメリカではリオ・グランデ)をメキシコ側から越境=アメリカへ密入国しようとする人たちの呼称です。橋を渡らずに、つまりは正式な国境を通過せずに、アメリカに入ろうとすれば、川を泳いで渡るしかなく、背中が濡れているということから、背中の濡れた人=ウェットバックと呼ばれていました。

捕まれば、もちろん強制送還。そうして、強制送還された人がその村にいたのです。

その村から、アメリカ国境までは、かなりの距離。ゲレロ州でしたから、むしろグアテマラ国境の方が近いような所から、アメリカに密入国しようとした人がいるというのが驚きでした。

こんな山の中にも、ある意味、世界情勢(つまりは、国と国の経済格差)が影響しているのかって感じでした。

たとえ、メキシコの山の中の小さな村だとしても、世界との関係は否応なく、持たざるを得ないのかという思いを強く感じました。

メヒコの山の中の話15

08/11/2005 23:00:01

これも、休みの日のこと。

仕事にも徐々になれ、休みの日はすっかりくつろいで、家の壁に背中をもたせかけ、家の人と話をしていた時、突然、「そのまま動くな!」と言われたのです。

僕は何が起きたのかサッパリ分からず、体を硬くしていました。

そうしたら、僕がもたれ掛かっていた壁に向かって、バシンと何かを丸めた物を叩きつけたのです。

「お前の顔の脇に、今、サソリが居たから、退治した」と言われて、ゾッとしました。

日本で知られているようなアフリカの大きいサソリではないのですが、小さくても猛毒があるとのこと、死に至らないまでも、刺されるとかなり痛いのだと言われました。

農作業をしている時に、暑くなって上着を脱ぐ時も、地面に置いてはいけない。サソリが入り込むことがあるからね。とも言われました。

しかし、僕にとっても最大の危機は、その後訪れたのでした。

朝起きて、体がちょっと重いなーと思いつつも、いつものように畑に向けて、山道を歩き始めました。ところが、お昼近くになって、どうしても体が言うことをききません。やばいなと思って、セニョールに「体がキツイので、先に帰っても良いですか?」と尋ねたところ、それはまかりならんいわれてしまいました。

どうして? と思って訳を聞くと、数日前に、村に行商にきていた商人が襲われて、殺害され、服の襟元に縫い込んであった現金を強奪されるという事件が起きていたのでした。

外国人である僕は、絶対金を持っていると思われるから、襲われる危険性が高いので、一人で居てはいけないというのが、その理由でした。

でも、体は限界。致し方なく、一人で村に戻りました。

寝袋に入り、寝ようと努力するのですが、ものすごい寒気がして、眠れません。

一晩、死ぬ思いで過ごし、スペイン語の通じる農業技師に助けを求めました。

彼は、僕の余りの悲惨さに(暑い日なのに、寝袋にくるまり、持っていた衣類を全部着込んで、寒さに震えつつ、彼のところに行ったのです)、即座に村の診療所に連れて行ってくれました。

医者は、二つの処方箋を書いてくれて、直ぐに薬局に行き、薬を買いました。でも、医者が処方してくれたうちの一つは、薬が切れているとのことで、とにかく在る薬を買い求め、それを飲んで寝ました。

ものすごい汗をかき(寝ていた寝袋を絞ると汗がしたたり落ちるほど汗をかきました)、どうにか体温が下がりました。

後々、この経験を、メキシコシティーに住む日系人のお家にお邪魔したときに話したら。「それは、マラリアでしょう」言われてしまいました。

後から想像するに、一つは解熱剤で、もうひとつはマラリア病病原虫を退治する薬だったようです。

病原虫を退治する薬は、飲まなかったので、もしかしたら、僕の体内には、まだいるのかもしれません。

メヒコの山の中の話16

08/14/2005 15:55:33

マラリアに罹った後は、ほぼ1週間、体がふらふらで、農作業は出来ず、回復してきた頃には、村を出る時が迫っていました。

そんなある日のこと、セニョールが「お前にプレゼントがあるから、待っていろ」と言い残して、出かけたのです。

僕は、きっとバナナとか果物でも採ってきてくれるのだろうと思ったのです。

ところが待てど暮らせど、戻ってこない! どこまで行ったのだろうと思いました。

結局セニョールが戻ってきたのは、夕方になってから、それも山羊1頭を連れて帰ってきたのでした。

まず、感激したのは、往復8時間をかけて、あの牧場まで行き、僕のために山羊を持ってきてくれたことでした。しかしながら、山羊なんかプレゼントされてもどうしよう?と思ったのは事実です。

さて、その山羊ですが、どうなったかというと、近所の人総出でさばき始めました。

まず、山羊の首を押さえ込んで、心臓にナイフを突き刺します。

心臓からは、もちろん血がほとばしるので、それをこぼさないように洗面器に受けます。

山羊が動かなくなると、後ろ足をロープで縛り、逆さづりにし、最後の一滴まで血を出します。

その後は、良く研いだナイフで、綺麗に皮を剥いでいきます。血を見るのは最初の時だけで、あとは、全く綺麗なもんでした。

お腹を割き、内臓を取り出すと、それもきれいに洗います。庭に生えているライムの木に一杯なっている実を使って、ライム水で臭みをとります。

中まで綺麗に洗った腸には、取っておいた血と周りに生えている香草を刻んで混ぜた物を入れます。

一方で、庭の隅には、穴が掘られ、ガンガンと火が焚かれます。その中には石をたくさん入れます。

綺麗に処理してカットした山羊の肉は、バナナの皮でくるみます。そして、それを焚き火で熱せられた石の入った穴にそっと入れ、上から土をかけます。

こうして、一晩そのままにしておくと、翌日には、山羊の蒸し焼きが出来上がるのです。

できあがった物は、近所の人と一緒に分け合って食べました。

山羊を1頭料理することが、この村にとって、どれだけ重要なことであるかということを、僕自身、それまでも滞在で身に染みて感じることが出来ました。

村の人が肉を食べることは、1週間に1回くらい、それも親指の先くらいの肉片を食べるだけでした。

見ず知らずの外国人を受け入れてくれて、1ヶ月も面倒を見てくれて、そして最後には、大変なご馳走までしてくれて、本当に感激しました。さらに、そのセニョールは、僕のことを、自分の息子のようだと、言ってくれたのでした。

と言うわけで、この話は、ここで終わらないのですね。僕がメキシコから日本へ帰る直前に、再びこの村を訪れることになりました。