![]()

| JRの車両編 | JR北海道の車両編、他 | 私鉄車両関東近郊編 | 私鉄車両中部関西編 | モノレール車両編(予) |

| あちこち出かけた時に乗車したり撮影した鉄道車両や室内などを地元私鉄を含め色々と並べて見ました、中には既に全滅・・廃車になり型式消滅した車両や静態保存されている車両もあります。 並べてみると結構乗り撮りしていた物です、また画像は既にトップページや各コーナーに掲載されている画像とかなりダブっています。 2008年3月のダイヤ改正で列車種別表記が変更になり”普通”が”各停”に変わりました、”普通”表記の列車画像は改正前に撮影したものです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

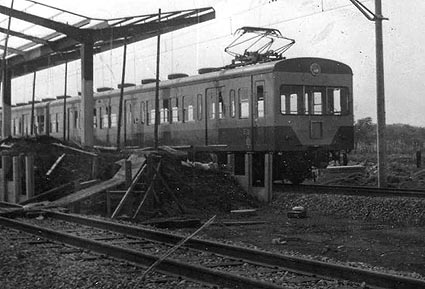

| 西武鉄道編 初代101系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道101系、初期型低運転台車でベージュと西武イエローのツートーンカラー時代の画像です、後に新宿線、池袋線などの本線系列から引退し黄色一色塗装でワンマン運転用の改造をされ車両が多摩川線で活躍したのが最後になりました。。 1台150Kwと当時としては高出力のモーターと下り勾配用の抑速ブレーキも備え、登場当初はASカー(All round Service Car)と呼ばれ各駅停車から急行、西武秩父線での勾配区間での運転と色々な用途に仕様されました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道101系、初期型低運転台車で黄色一色塗装になった姿、ワンマン運転対応改造を受け多摩川線で活躍していましたが2010年11月09日をもって運転を終了した初期型101系電車、この顔も見られなくなってしまいました。 走り去った西武の顔としてその姿を別ページにアップしました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 新101系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新101系、101系の後期増備車で運転台が高くなった分窓が小さくなりました、窓周りが黒く塗られていますが登場当初はツートーンカラー塗装車のベージュと同じ色で塗られ、後にチョコレート色、黒色と変化しています、画像は前面にスカートを取り付けられた最近の姿です。 片側3扉のため現在数が減りつつあり本線系列でその姿を見られるのもあと僅かかも知れません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

多摩川線白糸台駅の車両基地に回着した白い新101系電車、撮影時はまだ画のラッピングはされていません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新101系ワンマン運転仕様、多摩川線用ワンマン運転対応車、外観的には多摩湖線用のワンマン運転対応車と変わりませんが何故か塗色が白一色になっての登場でした。 季節に応じて沿線の小学校生徒さんが描いた絵を部分ラッピングして運用に付くとの事で先ず”春”にちなんだ絵が車体を飾りました、多摩川線で運用される新101系4編成は全て白色となり春・夏・秋・冬の文字と画が車体を飾り、日替わりで3編成が運用に付きます。 基本性能は今までの101系と同じと見られますがコンプレッサーや低圧電源用SVIが今までにないタイプに更新されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

萩山駅を発車し国分寺へ。 青梅街道駅に到着する白い101系電車。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 元々多摩湖線で活躍していた新101系の259Fが車体の検査後白い塗装で登場し、多摩川線へ移るまでの間多摩湖線で運転さたため白い車体が乗客の目を集めていました、。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新101系ワンマン運転仕様、新101系ですがこの車両は西武多摩湖線国分寺から萩山間(夕方は一部西武遊園地まで運転)を往復している多摩湖線専用でワンマン運転仕様の101系になります、多摩湖線の101系は現在4編成で運用されていますがニューアル改造を受けました。 車内などは座席も交換され新車の様になりましたが車両を前から見ると何か物足りない・・正面窓左上に有った列車種別表示窓が埋められてしまい無くなりました、行き先方向幕もそれまでの白地に黒文字から黒地に白文字でローマ字も併設された物へ交換、よく見ると一回り小さくなっています、2000系の車体側面用を利用しているのかも。 101系としては初めて車体横にも行き先方向幕が増設されましたが前面と共に何故か布幕式・・2000系等はLED化が進んでいるのですがこの101系は運転区間が限られコマ数が少なくて良い路線なので前面側面共に2000系の字幕式の物を再利用したのかも知れません、コマの中には多摩川線の駅名も含まれていました。 外観では前面にスカートの取り付け、やはり101系では初のシングルアームパンタグラフへ交換、車体番号表記がステンレス板に数字だけの表記となり西武のマークとクハ、モハ等の種別表記は無くなると言う変化が見られます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| この新101系は多摩湖線用としては最後にワンマン改造され増備された編成ですが何と4両共に動力車、全電動車の編成で登場しました、その為上り寄り先頭車にシングルアームパンタグラフが2台乗りちょっと異彩を放っています。 編成出力は24000Kwと下手な電気機関車より強力かもしれません、西武で保有していた電気機関車E31形が全て廃車となりその代わりの甲種輸送発生時に牽引車として使用されています。 ただこの全電動車新101系編成は2両ずつ切り離してプッシュプル的な使い方はしない模様で編成中間の連結器は簡単に切り離しの出来ない棒状連結器でした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 現在西武多摩湖線専用のワンマン運転対応新101系(1261F)の1編成が登場当初の塗装に戻されて運転されています、正面の列車種別表示窓が無い事と当初101系には無かった車体側面の行き先票字幕が追加されていて少し異なりますがとても懐かしく感じます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 301系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道301系、新101系の中で8両編成に組まれた車両を301系と別型式に分類されています、性能的には101系そのもので西武の車両では珍しく付随車・・サハ301形が編成に組み込まれ4M4Tの編成になっています。 画像は更新を受けた姿でスカートが追加されていますが片側3扉のこの型式も他の101系と共に運用から離れる日が近いと思われます、ただ廃車が進んでいる101系の中でまだ全編成が健在だったりします。 列車種別の”急行”は2008年3月のダイヤ改正後字幕の色が赤より濃い朱色に変更されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 初代2000系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道2000系、片側3扉の車両ばかりだった西武鉄道で初めて片側4扉で登場したのがこの2000系、界磁チョッパ制御と言う方式が使われていてブレーキ時にモーターで発電した電力を架線に戻す”電力回生ブレーキ”を採用した西武初めての省エネ車両となりました。 型式が3桁の車両は奇数系列を名乗っていましたが4桁以上の型式になると偶数系列になっていたりします。 画像は更新工事を受けた姿で行き先や列車種別表示がLED化されパンタグラフもシングルアーム式に交換されています、登場当初は前面のスカートもなく車体側面の行き先表示装置も有りませんでした、この2000系は新宿線に集中投入されました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道2000系、スカートは取り付けられていますが方向幕・・行き先表示は昔ながらの幕式でパンタグラフも菱形の原型です、2000系は当初6両の固定編成のみでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道2000系、2401型式、登場は6両編成だけでしたが後に増結用に2両編成の2401形が登場、また奇数の振り分けになりました。 画像はスカートのない未更新車で2000系原型を保ちます、床下に付いているコンプレッサーもAK3形という古い物が再利用されていて動き出すと床下から懐かしい音が響きました、現在では全ての2401型が更新工事を受けこの姿は過去の物になってしまいました。 この2401は2両編成ですがMc+Tc・・モーター付きの車両とモーター無しの車両との2両編成、その為制御装置に工夫(通常は2両の電動車、8台のモーターを制御する様に作られている)をしているとのことですが走行性能が他の2000系と少し違うという車両です、しかしモーター無しの車両も直ぐにモーターを取り付けて電動車化出来るようにと台車は電動車用の台車にモーターを取り付けずに使用している等ちょっと変わった車両になります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道2000系、2401型式、更新後の姿でシングルアームパンタグラフ、スカートの取り付け、行き先表示が幕よりLED化されています、室内も釣り手の増加など更新されている物と見られます。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 新2000系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新2000系、2000系が再度増備された時にはかなりイメージが変わっての登場となりました、前面窓や行き先と列車種別窓周りが黒くなりアクセントになっています、車体も初期型では戸袋窓が無かったのですがこの新2000系では戸袋窓が復活しています。 当時運用されていた電氣ブレーキを持たない401系、701系、801系3扉車入れ替えるため製造されたと思われますが編成も8両編成から6両、4両、2両編成と種類が増え運用に柔軟性を持たせました、本線系列では全て10両編成にしたい所ですが新宿線の都心側では8両編成しか止まれない駅が残り各駅停車は8両編成が必要になります。 下はフルカラーLEDの行き先表示を備え更新工事を受けた新2000系電車。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新新2000系、2401型式、新2000系にも2両編成の2401型が登場しました、やはり1M,1Tの編成、このマスクに2台のパンタグラフは4両編成の先頭車からパンタグラフが撤去された今はこの2両編成だけになりました。 当初池袋線のみに配置されていましたが今では数は少ないですが新宿線系統でもその姿を見ることが出来ます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 2000系の小さな違いなど・・・ 正面貫通扉窓が大きい例 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

正面貫通扉窓が小さい例 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新2000系、同じ新2000系でも作られた時期により細かい違いがあります、扉の窓、戸袋窓の大小、正面貫通扉の窓にも大きさの違いが見られます。 また上の画像の新2000系4両編成はまた変わった編成になり4両中3両がモーター付きの電動車、1両がモーターの無い車両と編成の中で電動車が奇数となっています、新宿線では上り寄りのクモハ、モハがユニットを組み一台の制御装置で8個のモーターを制御、下り寄りのモハ(パンタグラフ搭載)は1両のみで4個のモーターを制御し同じ制御器を使い直列段のみで使うという変則的な物になっています、この辺りは2401のクモハと同じ扱いかと見られます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

多摩湖線を走る新2000系4両編成、萩山駅で撮影。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 多摩湖線は新101系4編成で運用され通常朝夕通勤時間帯は3編成、昼間は2編成で運用されますが突発的なトラブルなどで編成が足らなくなった時にはピンチヒッターとして普段は走ることのない多摩湖線に入ります。 特に多摩川線の初代101系の甲種輸送時は多摩湖線で運転されている全電動車編成の263Fが牽引車となるため抜けてしまい、そこに101系の大きな検査が重なると編成が不足し2000系4両編成の出番となります。 2010年11月には多摩湖線用の新101系259Fが白色に塗られ多摩川線へ転属してしまい、初代101系との入れ替えで牽引車役の263Fも抜け一時期2編成となってしまいました、その関係で定常的に新2000系が一週間ほど走る姿を見ることが出来ました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

2000系のバリエーション色々、2000系は製造時期により細かい違いが有ります、また順次更新工事を受け行き先表示や車体の番号表記にも違いが見られます、そのバリエーションを他の形式車を含め並べてみました。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 3000系 拝島を出発し都心に向かう3000系 スカートを取り付けた最近の姿です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新3000系、2000系登場時は新宿線側が片側4扉の車両、池袋線側が片側3扉の車両で運用するパターンになっていました、池袋線にも省エネ車を導入するにあたり2000系の走行装置・・足回りに101系の車体を乗せた様なイメージで作られたのが8両編成のみの3000系となります。 よく見ると側面の窓配置は同じ3扉の101系や301系とは違い”田”の字状窓が2組取り付けられた構造で今は無き601系の窓配置と同じです。 前面の塗り分けにも101系とは違いがあります、またこの3000で初めて車体側面の行き先表示装置が新製時より付けられていました。 後に池袋線にも4扉車の2000系が入り、一部の3000系が新宿線に回ってきましたが8両編成のみで増結が出来ず、やはり3扉車は今となっては使いにくいため30000系の増備と共に運用を離れる物と思われます。 更新を受けスカートが取り付けられましたがパンタグラフは菱形のままになっています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

8両固定編成だった3000系もその活躍の場を支線に移すためかモハを1ユニット抜かれ6両編成となり西武国分寺線に投入されました。 国分寺駅には6両編成までしか入れないので3000系の行き先幕が”国分寺”となっているのに違和感があります。 2010年11月現在この画像の3005Fが国分寺線で運用に付き、3007Fが同じくモハ1ユニットを抜かれ6両編成になっていることが確認されています。 3000系は増結する事が出来ないため同じく国分寺線に今後も投入されていく物と思われます。 国分寺線を走る3000系の6両編成3005F、小川駅にて撮影。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 4000系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新4000系、1988年に登場しましたが車体のみ新製しモーター、台車等の足回りや制御装置は101系の物を再利用すると言う西武お得意?の方法で作られています、性能的には抵抗制御で下り勾配用の抑速制動装置を持ちギア比なども通勤型101系と同じです。 片側2扉で車内はセミクロスシートが並び和式のトイレも装備、登場当初は飲み物の自動販売機も有りましたが2002年から飯能と西武秩父間でワンマン運転となりその改造時に自動販売機は外されてしまいました。 この4000系は残念ながら私の地元路線では見ることが出来ません、平日は主に西武池袋線の飯能から西武秩父を結ぶ列車として運転されています、土日祝日は池袋から秩父方面までのハイキング快速急行として往復運転され、この快速急行列車は秩父鉄道に直通乗り入れもされています。 通常新宿線で4000系の姿は見られませんが1999年10月のイベント時に臨時列車として一度だけ新宿線を走っているとのことです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新5000系(左)と411系(右)、5000系は西武秩父線開通後登場した西武鉄道初の有料特急列車”レッドアロー”として”ちちぶ号”は池袋と西武秩父間を、画像の”むさし号”は池袋と飯能間(一部は所沢)を定期運行されました、土日は西武新宿から西武秩父に”奥ちちぶ号”として1往復運転、当初は回送だったその為の送り込みと引き上げの列車も後に”むさし号”として西武新宿と所沢間、後に本川越まで運転されていました。 性能面では通勤形の101系とほぼ同じで勾配区間での抑速ブレーキを持った抵抗制御車でモーターの出力、台車、ギア比なども101系と同じになっていました 411系は登場時イコライザ式のツリカケ駆動式台車を使用していましたが後に同じツリカケ駆動ながら空気バネ台車に更新され独特の駆動音を響かせて走っていました。 どちらも西武鉄道では廃車となっていて型式消滅をしていますが5000系は先頭車が1両静態保存されているのと、車体の一部が富山地方鉄道に譲渡され先頭部の西武鉄道マークは外されていますが塗装はそのままの姿で運用されています、ただ床下機器、台車等はJRから譲り受けた物が使われています。 2両編成の411系は後に空気バネながらツリカケ駆動だった台車や旧型の制御装置、空気ブレーキを一新しダブルパンタとなり、冷房改造され401系に型式変更し本線での増結用や2編成連結し支線での運用で活躍、西武鉄道で廃車後は2両編成の冷房車だったことが幸いし全車解体されることなく地方鉄道に譲渡され今も活躍しています。 5000系は池袋駅、411系は開業前の拝島線、建設途中の西武立川駅で撮影したものです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 6000系 拝島線を快走する6000系第1編成。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新6000系(初期型)、画像の6000系はステンレス車体の初期型、車体の番号が6001のトップナンバーの編成になります。 西武鉄道では初のインバーター制御を用いた量産型式になりますが10両固定の編成なので新宿線内では各駅停車に使えないのが辛い所か・・。 6000系は地下鉄有楽町線相互乗り入れを考えて製作され地下鉄線内で運転できる車両規格になっています、当初は池袋線に投入されましたが増備が進み一部の初期型は新宿線用に転属してきました。 新宿線に入っていた編成は地下鉄有楽町線乗り入れ用のATC等機器を搭載せず地下鉄線内での運転は出来ませんでしたが副都心線開通で新宿線に配属されていた6000系のうち画像の6001Fと6002Fの2本を除き乗り入れ改造を受けるため池袋線へ転属、新宿線や拝島線で6000系の姿を見る機会はかなり少なくなりました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

西所沢に到着する6000系。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 6000系初期型量産車を副都心線乗り入れに対応させた編成でステンレス車体ですが正面は白色に変わりました、新宿線では見られないタイプになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新6000系(アルミ車体後期型)、こちらはアルミ車体になった後期型の6000系、車体側面では戸袋窓が無くなりどちらかというと20000系の側面に似ています、撮影当時は行き先方向幕は字幕式でしたが後に副都心線乗り入れ改造時にフルカラーLED化されています。 画像は池袋線飯能駅側の撮影でこの編成は新木場から地下鉄有楽町線を走り練馬で地上へ出てそのまま埼玉県は飯能駅まで走ります、東京地下鉄の車両も飯能まで乗り入れてくる運用もあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

玉川上水車両基地にて、アルミ車体で戸袋窓が無い後期形。 西所沢に到着する6000系アルミ車体で戸袋窓が有る前期形。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新6000系(アルミ車体副都心線乗り入れ用)6000系で副都心線乗り入れ用に更新された編成は先頭車の顔が白くなり行き先方向幕も大型のフルカラーLEDに交換されています。 上の画像は玉川上水車両基地に夜間停泊していたところを捉えました、水銀灯の光のため緑っぽく写ってしまいましたが普段拝島線には入らない車両ですが試運転で拝島線に入ってきたのでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 9000系 飯能駅へ到着する9000系。 練馬駅に到着する9000系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新9000系、ちょっと見ると新2000系・・似ていますがこちらは9000系です、2000系との違いは正面からだと貫通扉左右の手すりが黒い事、連結器下の電気連結器が無い・・と言ったところでしょうか、また10両固定の編成も2000系(8両が最大)とは違うところです。 登場当初は廃車になった101系抵抗制御車の制御装置や台車、モーター等を再利用し、101系の足回りに新2000系の車体を乗せた(3000系の逆パターン?)・・そんな感じの車両でした。 その後省エネ化のため制御装置をVVVFインバーターに、モーターを3相誘導電動機に交換されています、既に全編成が改造されて改造車は画像のように貫通扉へ地球をあしらったエコロジーシールらしき物を表示しています、また正面窓枠の下に型式番号が表示されている点も改造前の編成と違う所でしょう。 登場当初は新宿線で活躍していました、現在は新宿線に20000系増備が進み9000系は全て池袋線での運用になっています。 たまに新宿線での予備車の関係で貸し出され走る姿が見られる模様・・私も近年新宿線内を走る9000系を見て”?”となったことが有りました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 10000系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道新10000系、有料特急列車だった5000系の後を引き継ぎ登場した10000系ニューレッドアロー、池袋線の”ちちぶ号”と”むさし号”に対し新宿線でも座席指定の有料特急を運転することになり先ずは”小江戸号”として西武新宿と本川越間で運転を開始、後に池袋線の5000系に替わり”ちちぶ号”と”むさし号”用に増備されました。 スッキリとしたデザインですが走行性能は5000系と同じく通勤形の101系と同じ制御装置とモーターを再利用、台車は101系の物を元にして車輪軸受け部の摺動面をゴム支持に変えた台車に変わりました、しかしギア比は通勤形のままで高速走行になると防音はされていますが電動車車内には”ウワ〜ン”と言う音が入り込みちっょと騒々しい状態になります、7両編成で先頭車と真ん中の4号車がお勧めかも・・と言っても自動販売機で指定券を買う場合は何処に割り当てられるかは解りません。 新宿線に最後に増備された編成は20000系と同じシステムのインバーター制御となりLED式の愛称表示板とシングルアームパンタグラフを備えます、一度乗車しましたが電動車でもかなり静かになりました、まだ1編成のみで画像はその編成になります。 ただ従来の編成も更新工事を受けると字幕のLED化とシングルアーム化され一目では見分けが付きにくくなってきました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 20000系 飯能駅を出発し池袋に向かう20000系 地元駅に停車中の20000系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道20000系、アルミ車体にVVVFインバーター制御、シングルアームパンタグラフを新製時から採用され最初は新宿線、拝島線にて活躍し後に池袋線にも投入されました。 インバーターからのスイッチング音も抑えられられ通勤型ながら車内はとても静かで同社の有料特急10000系ニューレッドアローよりも静かなのは苦笑物でしょうか?。 順調に増備されましたが30000系の登場で増備は終了、20000系の投入で3扉の101系の初期形が廃車となっています。 ←車体表記はプレートに書かれた番号のみとなりました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 30000系 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道30000系、アルミ車体にVVVFインバーター制御と20000系とほぼ同じですが通勤形では西武初の車体幅拡張車で裾が絞られた構造になっています、設計時から女性社員も参加し人に優しい軟らかいイメージの車両として登場、車体の各所に”タマゴ”をモチーフにしたデザインが使用されています。 車体に貼られたグラデーションのかかったテープや先頭車の形状など今までの西武電車とは大分違ったデザインとなりスマイルトレインの愛称を持ちます。 本線系統に残っている101系3000系等の3扉車を置き換えるために登場し、まず8両編成が3編成投入され2編成が新宿線へ1編成が池袋線へ・・現在2両編成車が池袋線に増備されていますが2008年度は新宿線に増備が無く今しばらくは3扉車も活躍するでしょう。 何度か乗りましたがちょっと立て付けが悪いのか車内の静かさは私の中では20000系に軍配が上がります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

車両間の貫通路にある扉はガラス製で乗客がぶつかるのを防ぐ意味で目の高さに白いタマゴが並んで描かれています、まだ自分の目では確認していませんがその中にタマゴが割れてヒナが顔を出している所が描かれた扉が編成中に有るとか・・これは編成毎に場所が違うとのことで固いイメージが強かった西武ですがこの様な遊び心を電車に取り入れるようになったのですね。 増備も待たれますがそれと共に3扉車が消えていくのも電車好きには複雑な心境になるかも知れません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| E31形 一足先に引退したE33、小川駅にて撮影。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 西武鉄道E31形電気機関車、西武鉄道には以前にセメント列車牽引用にE851形という大型F級(動輪6軸)電気機関車が4両いましたが貨物列車の廃止と共に引退、そのほかにも小型の電気機関車が在籍していましたが車歴が古くこちらも引退、替わって登場したのがこのE31形電気機関車です。 4両在籍し工事用の貨物列車を前後から挟みプッシュプルで運転されることが多くこの画像の列車も最後尾にもE31形が連結されていました、自社の車両を甲種回送するときや廃車になった車両を改造し他社へ譲渡する時にも牽引機として使われました。。 よく見ると台車は旧国鉄時代の初代湘南電車、モハ80系電動車で使われたDT20と言う台車が使われています、モーターは巻き線の巻き直しと絶縁強化され出力アップをされていますが電車用台車のため動輪が小さく床が低くなります、そのため車体が縦長になり胴長の形になってしまいますが車体の下側を黒色で塗り上側の明るい塗色とコントラストを付けることでバランス良く見せるという苦労も。 余談ですがE851が引退するときJR東日本よりブルー塗装の12系客車を借りて初めてで最後の客車列車を牽引し秩父線、池袋線を走破しました、客車を引かせたいと言うファンの願いがかなった一瞬でもありました、E851は4両の内E854号機が静態保存され鉄道の日に旧型電気機関車の保存車両と共に一般公開されその姿を見ることができます。 E31形電気機関車も2010年秋には全て廃車となりE31は横瀬に残された物のE32〜E34の3両は静岡の大井川鉄道へ譲渡されました、まだ使用方法は決まっていないとの事ですがSL列車の後補機として使われるのでは?。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

この画像は山口線のさよなら運転翌日にユネスコ村駅で撮影したものです、翌日には2台の機関車と共に活躍した木造客車は西武園の管理所から静態保存展示用に移されていました。 機関車は本来ユネスコ村の方に向いて運転されていたのですが夜間の内に方向転換され西武園の方へ向いての展示、既に火は落とされていましたが許可を得てホームに入らせていただき機関車に触ってみるとまだ”体温”を感じることが出来ました。 この2両の機関車は台湾から来たのですがこれ以前にはもう少し小柄の機関車・・頚城鉄道のコッペル2号と井笠鉄道から来たと言う蒸気機関車で運転されていました。 現在ではこの場所で姿を見ることは出来ず、他に運び出された模様です。 さよなら運転やそれ以前の走行風景は当時買ったばかりのビデオカメラとVHSのポータブルVTRで撮影し想い出の映像となっています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||