バルジ測定器(薄膜ヤング率測定装置)

(HVB40)(HVB20)

薄膜に均一に応力を加え、その歪み量を計測して、薄膜のヤング率を測定する装置です。

光ヘテロダイン変位計の汎用性の高い特性を生かした装置です。

<< 特徴 >>

その1 非接触かつ高精度に計測

その2 全自動で測定し、繰り返し測定も簡単

その3 薄膜固定部の取り替えで様々な薄膜に対応

<< 計測原理 >>

被測定対象物である薄膜に負圧を加え、その負圧に対する薄膜の歪み量をヘテロダイン変位計で計測して、負圧と歪み量の計測結果を複数点(最大100万点)求め、その関係式よりヤング率を計算する方式が本装置の計測原理です。負圧は真空系を用いて実現しています。本装置は、均一な負圧を試料に加えることで、試料(薄膜)に局所的な歪を残さなくしています。また、非接触計測ですので、試料に傷をつけることはありません。

薄膜に負圧を加える領域を円形とし、薄膜の最大のたわみを示す部位(薄膜の中心)でのたわみ量には、次の関係があります。

ここで、p;大気圧との差の圧力(この差が負圧になります)、h;たわみ量(中心部、計測対象量)、E;ヤング率、r;負圧のかかる円形領域の半径、t;薄膜厚、A、B;定数です。この計算式に基づきヤング率Eを算出します。圧力とたわみ量を、時間の関数として、複数点計測して、計算処理により、ヤング率を求めます。ヤング率の精度をより高くするために、時間間隔が一定の測定点数を多くとることが望まれます。PC能力の向上により、計算処理に時間もかからないようになって来ています。

また。試料が四角の場合、修正された式が示されており、修正定数(C1,C2)を用いて、第1項にC1を掛け、第2項にC2を掛けた同様な式で表されます。この修正値は、論文で異なるので、一概に示すことは出来ません。下方の、<補正について>参照

下図は真空ポンプで負圧を被測定薄膜に加え、その圧力変動による被測定薄膜が歪む様子(垂直断面図)を示しています。被測定薄膜は真空ポンプ、緩衝タンクと直結された試料台上に固定され、負圧が加えられます。試料台はステージ上に固定され、測定点を移動させます。上式では歪みが最大となる測定点が必要ですので、その点を調べるためです。負圧は真空計で測定されます。試料台(負圧領域の大きさなどを含む)は被測定試料の大きさなどにより設計出来ます。

《変位量の目安》 負圧の力は(予想以上に)大きく、外気圧と1hPa異なるだけで、1cm2あたり、約1gの力が加わります。見かけは小さく感じます。仮に試料が直径1cm有していれば、分布荷重を中心への集中荷重で近似して、縦歪量は、

縦歪量=垂直応力/ヤング率=中心での変位量/試料の半径

と表示されるので、

中心での変位量=試料の半径*1hPa/ヤング率

ヤング率が10GPaであれば、中心での変位量は、0.05nm、になります。たった、1hPaの差圧でも直径1cm材料は約0.05nm凹みます。この歪量が多いか少ないかは、実際の測定で、検討してみてください。この計算は大雑把過ぎますので、別途検討をお願いします。

《圧力制御》 標準大気圧が1013hPaであることから、1hPaの制御(いわゆる1012hPaを生み出すこと)は通常困難です。なぜなら、真空ポンプは、真空を作り出すことを目標にしており、狭い空間から空気を排出する機能を有し、如何に気体分子を排出するかに主眼が置かれています。1リットル空間では、1013hPaではk/22.4個=6.17×1021個の気体分子があります(k:アボガドロ定数=1.38×1023)、一方、1012hPaでは、6.15×1021個です。その差は、2×1019個です。ロータリーポンプ、ドライポンプ、スクロールポンプなどでの排出速度は、20から120m3/hです。これより、大気圧からの排出では、たった1秒動作させると、最小でも、5500cm3の排出になります。2×1019個の排出は、大気圧換算で、3cm3、の排出に相当します。ポンプを、たった0.01秒動作させても、排出過剰になってしまいます。もちろん、0.01秒動作などは不可能です。そこで、緩衝タンクを用いて、試料下の空間の排出速度を、0.01m3/h程度と極めて小さな状況を作り出して、圧力制御しています。緩衝タンクを50リットルと大きくとり、900hPa程度の真空にすれば、配管コンダクタンスをあえて悪くして、1hPaの圧力差をゆっくりと作り出すことが出来ます。緩衝タンクを介して、真空ポンプの振動が試料台に及ぶことを防ぐために、緩衝タンクが所定圧力に到達した後は、真空ポンプはOFFにします。

上式は変位量の2次式が含まれていません。これに対して、弊社は実験を行い、2次項は無視できる結論を得ています。

同一のデータを用いて、2次項を含む計算と含まない計算両者を行い、①2次項を含んだ計算において、3次項係数は2次項係数に比し、1000倍程度の値を有する結果を得た。②両者の計算結果によるヤング率の差は2%程度であり、、多数のデータを解析した場合の誤差、約3%、の範囲内に入った。これにより、2次項は無視できると判断できます。

<< 構成 >>

次に全体の構成を示します。ヘテロダイン変位計のプローブが顕微鏡(必ずしも必要ではありません)により試料表面に測定レーザ光を集光させます。試料は真空ポンプ系により負圧がかけられます。この負圧により試料は歪みます。その歪み量を測定レーザ光により測定します。負圧に対する変位量の変動を負圧を変動させ、変位量を負圧の関数として求めます。この一連の測定による数多くのデータ展を上式に従い解析することでヤング率を求めます。

この測定を精度高く求めるために、XYステージ、CCD、緩衝タンク(図示なし)等があります。XYステージは試料を支える試料台を移動させて、試料の中心を求めるばかりではなく、試料の半径をも求めます。CCDは試料の表面状態等を観測します。緩衝タンクは圧力の調整及び変動の防止の役割をもちます。下図は顕微鏡搭載型ですが、試料の小さい場合、顕微鏡搭載型のほうが便利です。

<< HVB40、HVB20の仕様 >>

|

HVB40 |

HVB20 |

|

変位量分解能 |

1 nm |

10nm |

| 使用変位計 |

HV400 |

HV250 |

|

圧力測定分解能 |

0.1 Torr |

同左 |

|

最大付加圧力 |

300 Torr(500Torr程度まで可) |

同左 |

|

最大試料径 |

300mm |

同左 |

|

測定領域試料最大径 |

50 mm |

同左 |

|

測定モード |

全自動モード(PCにより制御します)

または

マニュアルモード |

同左 |

** 本仕様は真空系の製作状況により大きく異なります。試料台の構成設計により様々な形の測定範囲を選択できます。

** 試料台に加熱、冷却装置を取り付けることも出来ますので、温度変動を同時に測定することが出来ます。

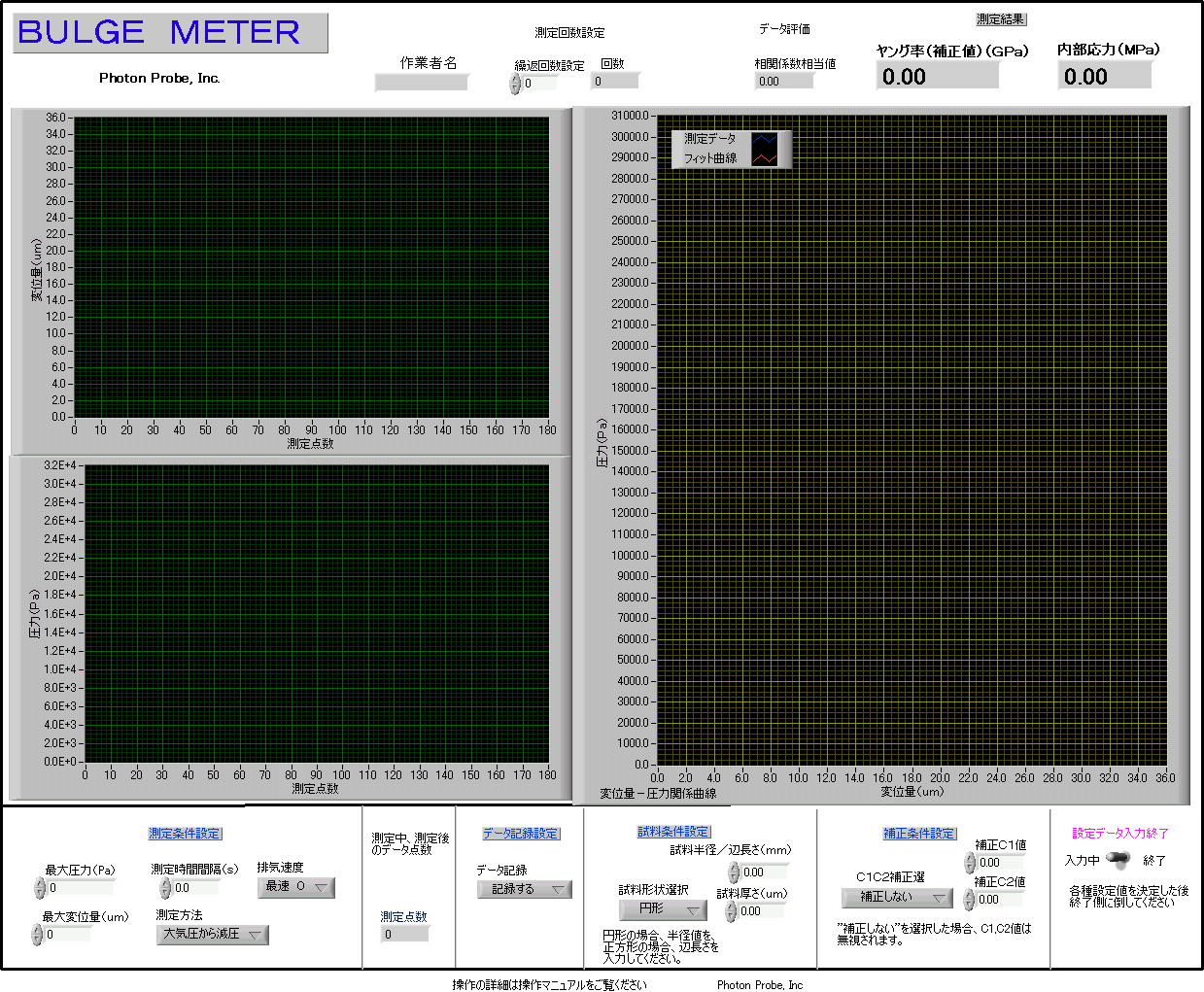

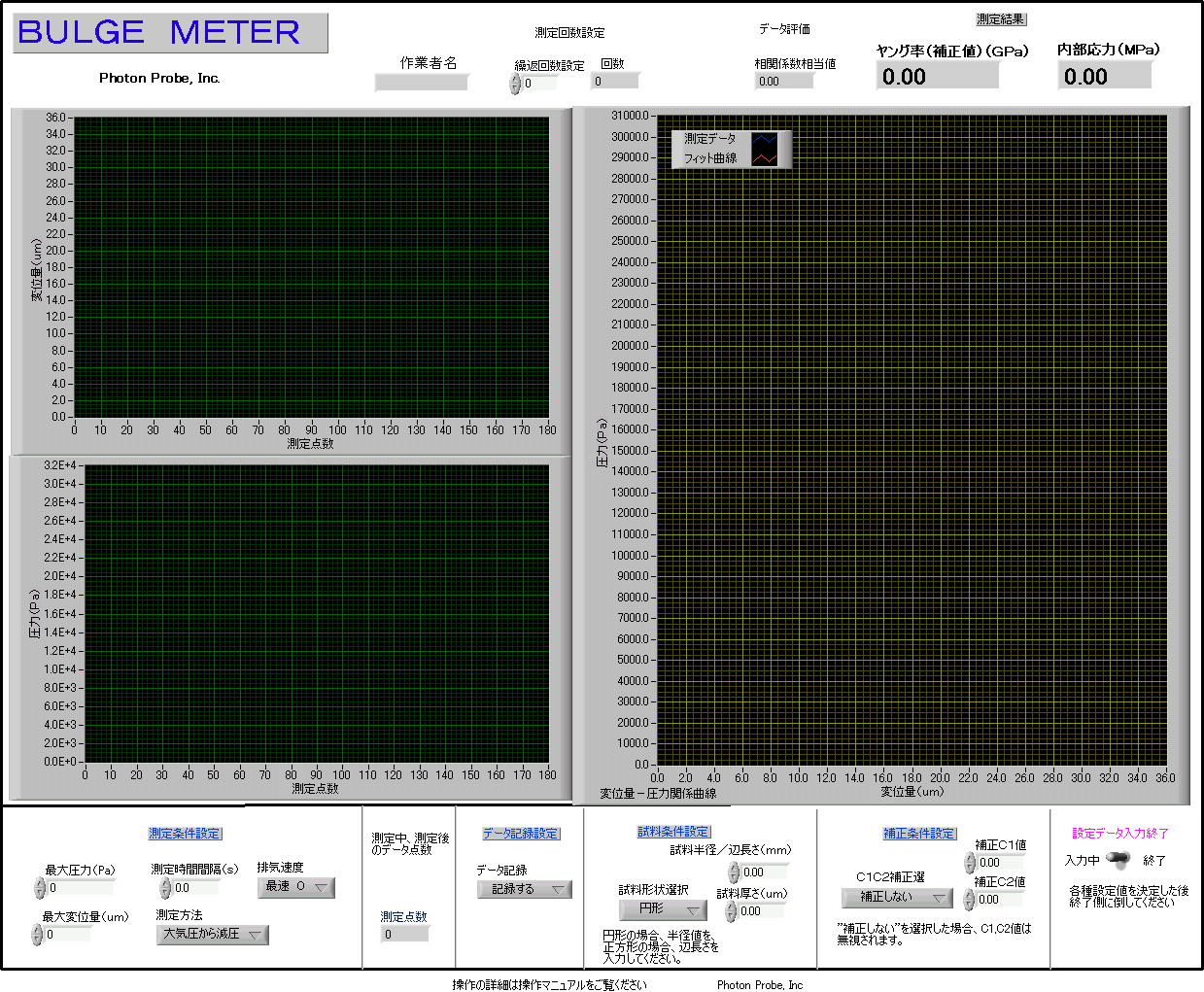

<<PC上の制御およびデータ表示の様子>>

特性向上のため、断りなく変更する場合があります。

PC画面を示します。

記入事項

(1)作業者名、サンプル名、ファイル名

(2)メモ

選択事項

(1)連続測定回数

(2)測定条件-最大圧力、最大変位量、測定時間(目安)、測定方法、排気速度

(3)記録の可否

(4)試料条件設定(補正について参照)-形状、半径または辺の長さ、試料厚さ

(5)補正条件設定-補正の可否、C1値、C2値

出力表示

(1)連続測定時の繰り返し測定数

(2)データ-変位量vs測定点数、圧力vs測定点数

(3)データー変位量vs圧力

(4)計算結果ーヤング率、内部応力、相関係数相当値

<<補正について>>

先の理論は試料が円形であるとして求められました。その後正方形でも補正を加えることで求められる旨の論文が出されました。

その論文に基づき補正値、C1値、C2値を用いて、正方形につきヤング率、内部応力を求めています。

補正式

<<仕様について--要望・質問にお答えして>>

上記仕様は基本仕様であり、真空系・ステージ系などの変更により自動制御性、応力範囲など仕様はユーザの要求に合わせて大きく変えることが出来ます。

要望・質問にお答えして

1.試料の大きさが小さくても大丈夫か?

1mm径でも問題ありません。対物レンズで集光されたビーム系は10ミクロン程度です。1mm径の材質が歪んだ場合でも問題なく中心部のみの歪みを計測できます。肉眼ではレーザが照射されている部分が中心部か否かの判別はできません。CCDカメラの搭載が必要になります。CCDモニターを通して、照射位置が中心部になるように、飼料台もしくは試料を微調移動させてください。

2.試料の測定点は複数あるが?

測定したい位置にあわせて、試料台を設計作製しますので、複数点でも問題ありません。ただ、試料ごとに測定したい場所が異なる場合、試料台の交換が必要になります。幾つかの試料台を用意する必要があります。

3.負圧のスピードは変えられるのか?

変えられるように、プログラム機能を有しています。測定時間として10数秒から数十秒程度としています。

4.測定点数は変えられるのか?

最大100万点(HV400使用時)までの範囲内で変更できます。(ヤング率を計算する際には測定点数をむやみに増やしても、計算処理が大変なだけでそほど意味がありません)

5.試料の膜が不均一でもよいか?

均一であることを前提として理論化されていますので、不均一による影響はユーザ様でご検討ください。

6.設置環境はどの程度が必要?

測定対象の変位量がミクロン以下です。変位量のミクロン以下は通常の環境では、ごく当然に発生します。振動・騒音・風の流れが3大要因です。1番目の要因の振動は試料台に伝わるすべてです。内部的には装置の真空ポンプが最大原因ですが、振動が伝わらないように接合処理しています。ただ、真空ポンプの設置場所で、本体装置から離れた位置に設置していただきたく、ユーザ様には要望しております。外部的には装置本体への床の振動が最大原因です。独立基礎の上に本体装置を設置されますと、1桁以上のノイズ削減(変位量変動ノイズ)に効果があることは実証済みです。2番目の要因の騒音は結構大きな要因です。特にクリーンルーム内では、人の話し声が聞き取れないぐらいの騒音の場合があります。このような環境下ではノイズも多く観測されてしまいます。マイクロフォンの原理と同じで、音によりわずかな変動(特に10nm程度の分解能で測定している本装置においては敏感に反応します)を起こします。3番目の要因の風の流れも問題になります。作業性を考慮して風防を取り付ける必要があります。

7.試料の大きさはどの程度まで?

試料台が大きくなると幾つかの問題が発生します。(詳しくは以下の<<構成上の技術的注意点>>をご参照ください。)試料が大きくなると全体に強固になります。

一方、試料が小さい場合、リークの問題が発生します。つまり、試料台と試料の間のわずかな隙間から空気が負圧領域に向け流れます。この流れを遮断するためには、試料の平坦度が重要です。機構的には重石により試料を試料台に密着させる方法が有効です。この密着のために、真空吸着の手段もありますが、不均一な力が試料に加わるため好ましい手段とは思われません。

8.計算処理やデータ出力は?

パソコンでポンプや弁の制御、データを取得、計算処理すべてを行います。パソコン画面上に数値や選択することで自動的に行います。データ出力もエクセル上に出力できます。

9.安全対策は?

レーザを直視することは失明につながりますので、ご注意ください。接眼レンズで試料を調べる場合、レーザが照射されない様に切り替えスイッチをご利用ください。通常はCCDカメラによる映像を用いて試料を調べてくださるよう要望しております。

<<構成上の技術的注意点>>

1.試料台の検討、試料へのお願い

負圧領域の容積、表面積より、試料台は歪みます。その歪み量は、50000Pa程度の負圧になった場合において、1平方cmあたり、約0.5kg。試料台の面積は、8インチウエハのほぼ全領域を用いる場合、約300平方cm。したがって、150kgの力が働きます。この力を試料台の上面だけで支えることになり、上面は歪みが発生します。この歪みの量は、試料の材質、上面の厚さ、支持機構で異なります。

また、試料と試料台に間には、わずかながら隙間があります。このわずかな隙間から、空気が漏れます。この漏れを防止するために、試料台表面は研磨を行っています。試料台表面に傷をつけないようにしてください。

この隙間は、試料の大きさや歪みにも依存します。試料台に接触する側の試料の研磨を行ってください。

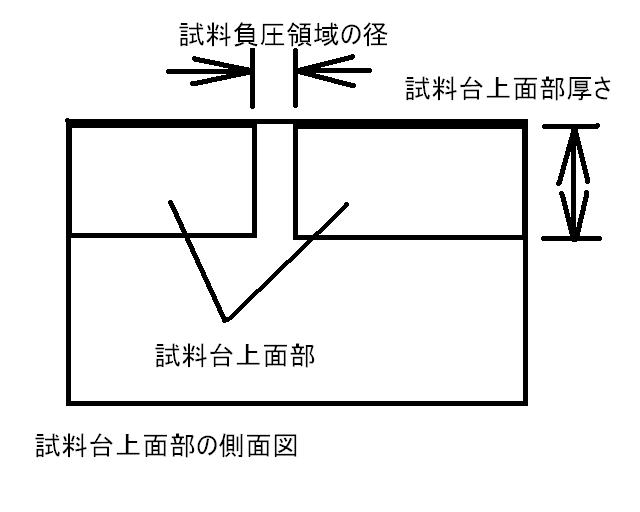

2.コンダクタンスの問題の検討

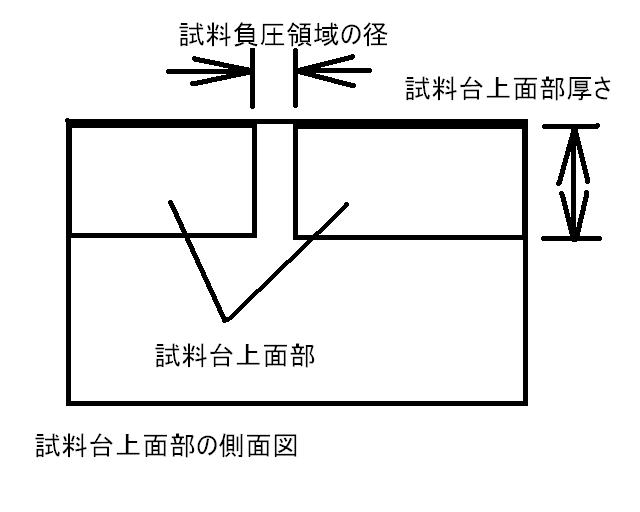

負圧領域の圧力計測値と試料にかかる圧力がどの程度一致しているかが問題です。差を生み出す要因は、一定の体積を有する負圧領域と試料に負圧を加えるための穴(下図参照)の存在です。穴の径が小さくなれば試料台上面の厚さとの関係で決まるコンダクタンスが問題となります。特に、穴径が1mm程度の場合、コンダクタンスと上面の歪を勘案して設計する必要があります。《圧力制御》の項で述べたように、コンダクタンスはわざと悪くして、負圧量がゆっくりと変化するようにしています。

負圧をかけすぎると、試料が破壊されて、破砕試料が負圧領域、緩衝タンク等に悪影響を与えるばかりか、清掃が面倒になります。必要以上の負圧をかけないでください。

3.試料の歪み

試料が平面ではなく、大きなうねりをもって歪んでいる場合、その歪みが負圧を加えることで、矯正されます。この時の測定量は、ヤング率に従った歪みのほかに、この矯正量が加わります。硬い材料の場合、数ミクロン程度のヤング率に従った歪み量です。したがって、試料の平面からの歪みはこの値以下に抑えなくてはなりません。試料の平坦度(λ/100などと示される値)ではなく、たとえば8インチウエハの場合なら、その8インチ全領域での凹凸量が問題になります。

この歪みは、試料台と試料の密着(影響が不明なので、中間に介在物を入れることはありません)の悪さを引き起こし、負圧のリークの原因にもなります。

4.環境対策

通常の光ヘテロダイン計測に行う環境対策のほかに、次の点を注意してください。①試料付近の空気の流れ、②試料台への振動。

<< 参考文献 >>

参考文献として研究会発表論文をご参照ください。

カタログ(PDFファイル)

お問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。

株式会社フォトンプローブ

TEL 048-538-3993 本社

電子メール photonprobe@asahinet.jp

注意;2020年5月より、本社を移転しています。

旧本社の電話番号は使用できません