樹氷がきれいで山容がきれいで、近畿のマッターホルンともいわれている高見山には、以前から一度登りたかった。

樹氷のすばらしさは山のページでもよく見るが、行き方はどうすればいいのかなど分からなかったので、桜のシーズンも外れているがとにかく登ることにした。

途中の道から姿が見えてくるが、山の形からして、その山頂からの眺望がいいことはうかがい知れた。 ルートをいろいろ考えたが、高見峠から直登する一番短いコースにした。途中、桜がまだ咲いていた。

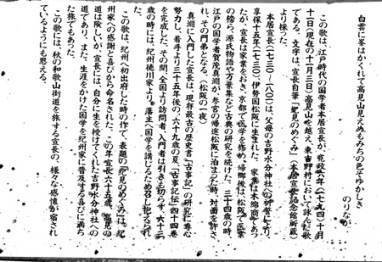

高見峠には本居宣長の碑があった。

宣長は松坂では医師として40年以上にわたって活動しており、寛政4年(1792年)紀州藩に仕官している。松阪と和歌山に子孫がいるということを伝記を調べて初めて知った。

面白いのは鈴コレクターで、駅鈴のレプリカなど珍しいものを多く所有していたという。

また、自宅に「鈴屋」という屋号もつけていたということも面白い。

古事記研究では有名だが、コレクターであり、まして紀州藩に勤めていたとなれば、少し研究しても面白いかも知れない。

学校ではその辺のことは、古事記とつながるおそれがあるので名前ぐらいしか教えてもらわなかった気がする。

本居宣長は、和歌山に赴任するときにこの峠を越えていったのだろう。

かなり気合いを入れなければいけない坂道が続いている。

東吉野側の道は崖崩れで通行不可であった。 高見山(たかみさん、たかみやま)は、奈良県吉野郡東吉野村と三重県松阪市(旧飯南郡飯高町)との境界にある。

標高は1,248.4m。台高山脈の北端に位置し、奈良県側の紀ノ川支流の高見川と、三重県側の櫛田川の源流になる。

この山付近を中央構造線が通っているという。

その高見山へは落葉樹林の中を行く。傾斜も結構きつい。3時5分に歩き始めた。

時期が時期だけに、何もない。鳥が行き交う以外動植物も多くない。

木々の梢も芽吹き前で、少し面白さに欠ける。

頂上には祠がある。天地万物を神とする日本人の面白さ。ここも神様が宿っている。

頂上から少し離れたところに避難小屋があり、屋上が展望台になっている。

そこでコーヒーを飲んだ。望遠鏡があったので覗いたが全く見えず、レンズを見ると水滴が一杯。

こりゃダメだ。

コーヒーを飲み終わり写真を撮って降りだしたのは5時26分だった。

下りは来るときよりずっと早かった。

途中鹿が送ってくれた。最初一匹見かけて、写真を撮り見回すと3匹ほどの集団もいた。

そういえばこの山に登る前にお寺の奥さんが、

「野菜を作っても皆鹿に食べられる」

といっていた。

順調に下って、もとの駐車場に着いたのは6時20分であった。

登りに時間がかかりすぎた。

クロスオーバーはおとなしく待っていた。他の車は既に帰ったあとで、7、8台あった車は1台もなかった。

|

(木によりかかった道標 16:02 ) |

(あと600mm) |

(一等三角点。1248m) |

(大パノラマが広がるが黄砂で) |

(これでは景色が見えない) |

(まだ桜があちこちで咲いている |

(小鳥が結構多い) |

(今回の登山でも鹿が見送ってくれた) |

(キャノン 100-200mmf5.6でテスト) |

(おとなしく待っている) |

(もう誰もいない。 18:10) |

▲ページトップへ

|