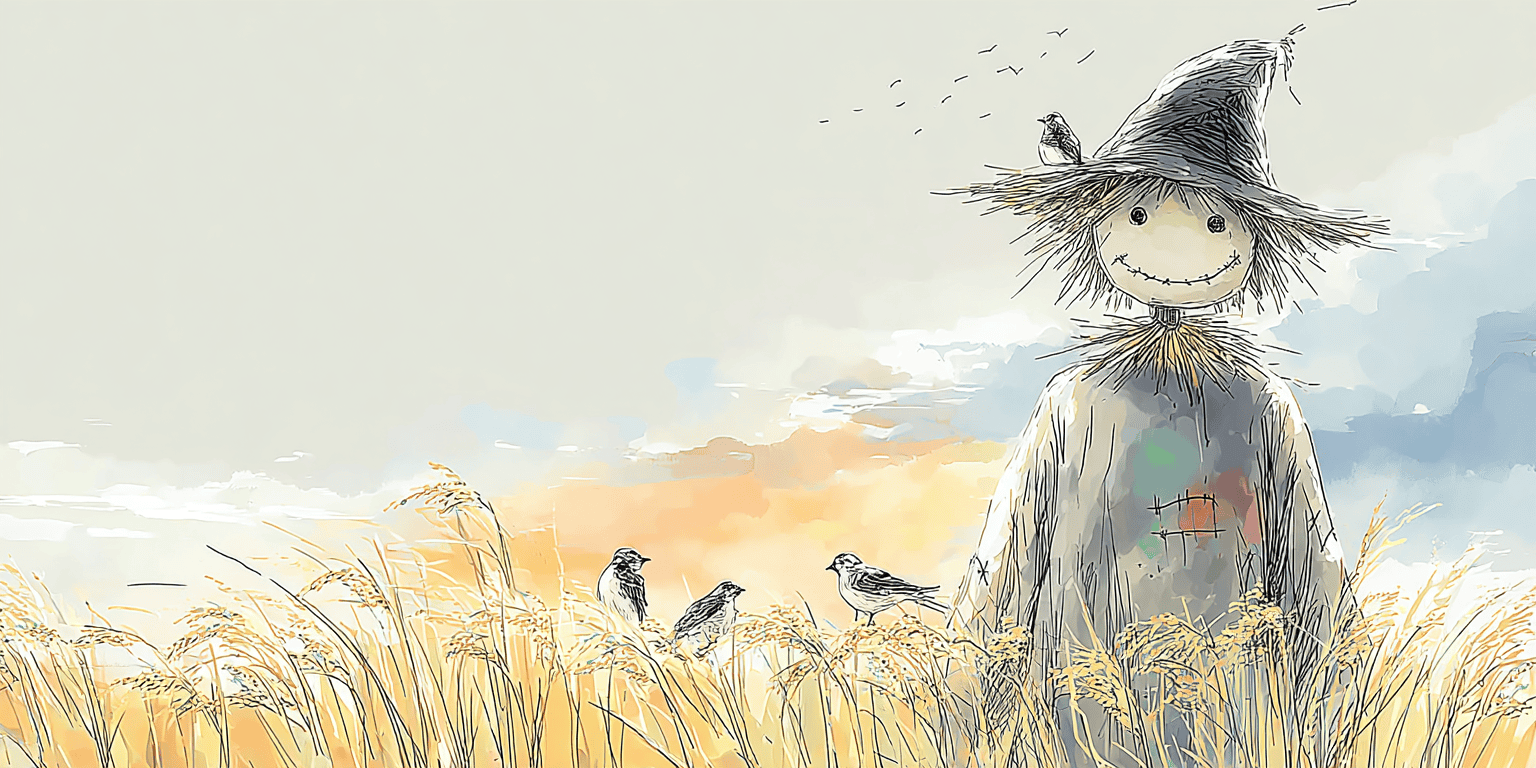

動けない案山子

水のはられた田圃には青空が映り、白い雲がゆっくりと流れていきます。水路の方から流れ込んできたのでしょうか、その浅瀬にはめだかの群が泳ぎ、悪戯好きのカエルが、そのめだかをめがけて飛び込みます。それで広がる波紋の上には、太陽の光がキラキラと滑って行きます。 今は田植えの季節。おいしいお米を作るために、村の人が総出で苗をうえます。天気の良い休日の今日は、大人も子供も帽子を被って田圃に出ています。 大きな田圃には田植えの機械が忙しそうに動き回っています。小さな田圃では昔ながらに、手を使って苗が植えられています。 一年に一度の田植えの日。子供たちは泥の中に足を入れているのが楽しいのでしょう。大きな声ではしゃぎながら、顔までどろんこになっています。小さな子供の植えた苗は、間隔がバラバラだったりもするので、大人たちは困ったような苦笑いを浮かべます。 子供たちが特に楽しみなのは、お昼の時間です。体を動かす田植えでは、それはお腹がすきます。ですから、田植えの合間に食べるおにぎりや冷たいお茶は、これ以上ないごちそうのように感じられるのです。 「さあ、しっかりと頼むぞ」 最後の案山子を水田の真ん中に差した後、一人の農夫が言いました。田植えの終わった田圃には小さな苗が顔を出して、気持ちよさそうに風に揺られています。 「ねえ、この案山子の名前はオレンジ、あっちは黒ぼん、青シャツ、それに赤すけにしようよ。」 田植えを手伝っていた子供が言いました。 「そうか、それはいい名前だ。」 農夫の人はそう答えると楽しそうに笑いました。 それは村の山の斜面の、だんだん畑での会話です。新しい案山子が全部で四体。だんだん畑の中でも一番上の方の田圃に立てられたのです 視界をさえぎるものもないその田圃からは、広い空と斜面の下にまでひろがる緑の絨毯のような畑が見えます。ですからここに立つ案山子たちは、まるですべての畑を見守っているような気分で少し誇らしげです。 畑の間には家々の屋根。遠くには、ゆったりと川が流れているのも見えます。その川には鉄橋がかかって、時折思い出したように、短い車両の電車が走って行きます。 案山子は畑を鳥や動物たちから守るために立てられます。案山子が立っていると、鳥や動物は人間がいるものと勘違いをして、近寄ってはこないのです。ですから、だんだん畑にたてられた四体の案山子も、人間のようなかっこをしているのです。頭には麦わら帽子を深く被り、鳥などが遠くからでも気づくように、子供のアイデアでオレンジ、赤、青、黒のシャツが着せられたのです。 案山子たちが立っている田圃や近くの畑には、最初のうち一羽の鳥も動物も近寄ってきませんでした。案山子がすっかり人間のように見えたのでしょう。あるいは、まだ作物も小さくて食べるには早かったからでしょうか。鳥たちは、高い木の上などから横目で田圃を眺めるだけでした。少し太ったタヌキの家族も、笹の葉のしげみから、時々畑をのぞき込むだけでした。 ですから案山子たちの仕事も楽なもんでした。案山子たちは、山の下の方から吹いてくる花の香りのする風を吸い込みながら、目の前に広がる景色を見ていればよかったのです。 「ねえ、青シャツ、あの雲はなんだかフワフワとしていて気持ち良さそうだね。」 「うん、そうだね。」 「ほら、また黒ボンのやつ気持ち良さそうに居眠りしているよ。」 それで案山子たちは、そんなのどかな会話をかわしていたのです。 さて、そんな毎日がしばらく続いた後には、 シトシトと雨の降る梅雨がやってきます。幾つもの黒い雲が案山子たちの頭の上を通って行き、たくさんの雨を降らせるのです。 梅雨は、案山子たちにとって嫌な時期です。毎日のように降り続く雨に体がぐっしょりと濡れて、自慢のシャツも体に冷たく感じます。それに、案山子たちの顔はペンで書かれているのです。雨でにじんだ顔は崩れてしまいます。ですから、あの子供が顔を書いてくれないと、案山子たちの目はぼんやりとしか見えなくなるのです。それで一番意気地のないオレンジなどは、グズグズと泣き出したりします。 「ねえ、もう僕の目はぜんぜん見えないよ。ねえ、あの子はまだ来てくれないの。ねえ、僕も雨に濡れない傘が欲しいよ。」 「オレンジ、泣いてばかりいると、涙でよけいに顔が崩れてしまうだろ。」 気の強い青シャツは、そんなオレンジを見て言います。 それで、オレンジはよけいにボロボロと大きな涙をこぼしたりするのです。 「やれやれ。」 ほんとうに梅雨は嫌な時期なのです。 それが終わると、今度はジリジリと焼け付くような夏がやってきます。案山子たちは帽子を被せてもらいましたが、それでも暑くて暑くてしょうがないのです。案山子たちに足があったらすぐにでも木陰に行って休みたいところです。 このころから案山子たちも忙しくなります。小鳥が案山子たちの目を盗んで作物をつっついたりするからです。 「ほら、赤すけ。君の畑に雀が来ているよ。」 「コラ、ヤメロ、どっか行け。」 その声の大きさに驚いて、小鳥たちは空へ逃げて行きます。 夜になると、あの笹の葉からのぞいていた、タヌキの家族も畑の方へとこっそりとやって来るようになりました。タヌキに畑を荒らされたらそれは大変なことになります。それで案山子たちは夜も寝ないで目を光らせています。 「ああ、眠いよ、青シャツ。」 寝ぼすけの黒ぼんなどは、ほんとうに辛そうでした。 けれどそんな努力のかいがあったのでしょう。なかなか田圃に近寄れないタヌキの家族は、やがて山奥の方へ帰って行ったのです。 それから、暑くなってくると、稲を食べる小さな虫たちが畑を荒らします。 「コラ、ヤメロ、どっか行け。」 けれど案山子たちにはどうしようもできません。虫は、人間さえも恐がらずに平気で稲を食べるからです。 それで人間は、農薬をまきます。真っ白な霧のような農薬の中で、案山子たちは、あまりの煙さに目や喉が痛くなって涙をこぼすのです。 「ねえ、なんにも見えないよ。苦しいよ。」 意気地のないオレンジの声です。 さて、案山子たちが一番注意しなければいけないのは鳥たちです。鳥は空からすごいスピードで降りてきて、案山子たちが見ていない隙に、稲穂や作物を食べたりするからです。けれどほとんどの鳥は、案山子に見つかって怒られると、一目さんに空へと逃げて行きます。まだ案山子のことを人間だと思っているのでしょう。 けれど鳥の中には、ずいぶんと頭のいいものがいます。特にカラスは頭がよくって、慣れてくると、案山子と人間とをちゃんと見分けてしまいます。最初は案山子たちを警戒していたカラスでしたが、そのうち畑におりてきては、いたずらをするのです。案山子たちはそのたびに大きな声を出して注意をしました。 「コラ、ヤメロ、どっか行け。」 そうして、黒い目を細めて、怖い顔を作ってみせます。 けれどカラスは平気なもの。案山子たちが人間ではないことを見破っているのです。案山子たちは歯ぎしりをして悔しがります。 それでこんなことがありました。いつものように案山子たちが、小鳥に注意しながら田圃に目を光らせていると、バタバタという羽音が近づいて来ます。それは大きな一羽のカラスでした。すっかりと案山子たちのことを馬鹿にしているカラスは、真っ直ぐにオレンジの手におりてきました。そうしてオレンジの麦わら帽子をつっつきなが言うのです。 「やいやい、君は、でくのぼうの動けない案山子だろう。どんなに大きな声を出したってちっともこわくなんかないや。悔しかったら僕を追いかけて、つかまえてごらん。」 意気地のないオレンジはそのカラスのギョロリとした目ににらまれて今にも泣き出しそうです。 それでも一生懸命に強がってカラスに言いました。 「コラ、ヤメロ、どっか行け。さもないと空を飛べないようにしてやるぞ。」 けれどカラスは全然恐がる様子もなく、もう一度オレンジの麦わら帽子をつっつきながら、 「やれるものならやってみな。」 そう言って、「アホーアホー」と鳴きながら空へ飛んで行ったのです。 オレンジは泣き出してしまいました。他の案山子たちも悔しくて何も言えませんでした。畑を守るのが仕事の案山子たちですが、カラスの言うとおり、確かに手足が動かないのです。ですから案山子たちが出来ることは、怖い顔をして、大きな声を出すことだけなのです。 さて、カラスがオレンジを馬鹿にしている様子を、遠くからたくさんの小鳥たちが眺めていました。小鳥たちはずいぶんと前から、田圃の近くの木で、稲がスクスクと育つこの田圃を狙っていたのです。それでも案山子たちのことを警戒していたので、なかなか近づかなかったのです。 けれど、カラスに何もできなかったオレンジを見て、案山子たちはちっとも怖くないと思ったのでしょう。やがて二羽、三羽と小鳥がおりて来て、実を付けた稲穂を食べ始めます。 「コラ、ヤメロ、どっか行け。」 案山子たちは大きな声でどなります。その声に一瞬はビックリする小鳥たちでしたが、 「ハハン、君はどうせ動けないんだろうそんなんじゃちっとも怖くないや。」 そんなことを言いながら、田圃を荒らすのです。田圃の方からは稲たちの、 「案山子さん僕らを守ってよ。」 そんな不安そうな声が聞こえてきました。 その日の夕方のことでした。田圃にやって来た農夫の人が、いつもよりも荒れた畑を見ながらため息をつきました。 「何だか今日はえらく畑が荒らされてるな。きっとカラスの仕業だろう。」 それから案山子たちに向かって言いました。 「お前たち。ちゃんと田圃を守ってくれなくちゃ困るじゃないか。しっかりしてくれよ。」 その言葉を聞いた案山子たちはしゅんとしてしまいました。案山子たちもほんとうはもっと役に立ちたいのです。自分に足があったら、誰よりも一生懸命この田圃を守ることでしょう。 夜、鳥たちが眠った後に登る月だけが案山子たちに優しく話しかけてくれます。 「たいへんだね。君たちも。でもきっと頑張っていれば素敵なことが起こるよ。」 「そうかな。」 オレンジはまだ少し元気がありません。 「人間はなんて自分勝手なんだろう。動けない僕らを作っておいて、田圃を守れっていったり、そうしてちゃんとしろなんて怒ってみたり。」 青シャツはさっきから怒っているのです。 「明日からどうやって畑を守ろう。」 赤すけは明日のことを考えてなかなか眠れません。そうしてまた一つ大きなため息をつきます。 「明日になればきっといい考えが浮かぶって。」 ねぼすけの黒ぼんだけが、もう半分眠りながらそう応えました。 「そうだね・・・・・。」 月だけは静かに、案山子たちの会話に耳を傾けていました。 次の日のことです。農夫の人は朝早く田圃にやってくると、案山子たちの腕に、黒いビニールの切れ端をひもでぶら下げました。それは、遠くから見るとカラスが捕まっているように見えるのです。 「これで、カラスたちもしばらく寄ってこないだろう。またしっかり頼むぞ。」 案山子たちは急に明るい気持ちになりました。うっとおしい雨雲が消えて青空が広がるような感じです。青シャツなどは、怒っていたこともすっかり忘れて、軽く歌まで歌いだしました。 黒いビニールの切れ端は効果があったようです。カラスは仲間が捕まっているのではと警戒して 近寄らなくなったのです。それで小心な小鳥たちも、カラスの近寄らない田圃には、怖くて近寄れなくなったのです。 やがて、夕日のようなトンボが飛ぶ夏の終わりです。案山子たちの守っている田圃にも立派な稲が重たそうに頭を垂れています。案山子たちの目を盗んで、まだ小鳥たちはやって来ますが、もう大丈夫です。刈り入れの日は近いのです。案山子たちの仕事も終わりに近づいています。 そんなある晴れた日の夕方でした。いつもよりも大きく見える夕日が、空を真っ赤に染めたのです。その中を泳ぐ雲は、炎を身にまとう魚のよう。そうしてその色は、案山子たちの立つだんだん畑の上にも降り注いでいました。 「きれいな夕日だね。今まで見た中でも一番きれいな夕日だ。」 赤すけは静かにつぶやきました。 その時です。オレンジが驚きの声を上げました。 「ねえ、見てよ。僕らのまわりを。」 気がつくと案山子たちは、金色に光る海の中に立っていたのです。夕日の色が田圃にも広がり、稲穂を金色に変えたのです。稲穂は静かに流れて行く風に頭を揺らし、それはゆっくりと動く波のように見えるのです。 案山子たちはそのあまりの美しさに言葉を忘れて、もう一度あたりを見回しました。すると案山子たちのまわりだけではなく、だんだん畑一面が金色の海に変わっていました。 そうして、その金色の海からはやがて、いくつもの声が聞こえてきたのです。 「ありがとう、案山子さん。ありがとう。」 それは、案山子たちが一生懸命に守ってきた田圃の稲たちの声でした。 金色の海に立ちながら、オレンジも青シャツも赤すけも黒ぼんも、みんな同じことを考えていました。 「僕らはまた来年も、この畑を守るんだ。そうしてまたこの金色の海に立つんだ。きっと、仲間たちと一緒に。」 そうしてお互いに何も言わずに、静かにうなずきあったのです。

# 童話 / 動けない案山子