中華人民共和国/遼寧省/吉林省/黒龍江省

中国東三省国境の旅

Dong san sheng guojing

(2008.7.8〜20)

2008年の初夏に東三省の遺跡と中国と北朝鮮の国境を見てまわりました。

渤海国

新羅が唐と組んで高句麗を滅ぼしたころ靺鞨族という少数民族が鴨緑江北の高句麗の版図をも取りこみ東北の地に渤海を興した。698年建国、始めは震国と称したが713年唐の冊封を被り渤海国と呼ばれた。926年契丹によってに滅ぼされるまで、十五代229年間にわたって渤海文化を花開かせ海東盛国と呼ばれる耀きを放ったのである。

渤海上京遺跡博物館

渤海国の版図

渤海全盛期には北は黒龍江中下流域からだっ靼海峡まで、東は日本海に至り、西は吉林と内蒙古の境界の白城、大安付近まで、南は朝鮮の咸興付近までの広大な版図を五京十五府六十ニ州一百三十余県を設けて統治した。

渤海国の街道

中心の上京から5本の街道が整備された。高句麗と結んだ入唐街道の鴨緑道、渤海の西境より西安へ向かう営州道、扶余から仇国契丹への契丹道、新羅へ通じる新羅道、日本海を渡り日本へ至る日本道などである。

渤海国と日本

日本道が存在ほどに日本とは友好的な外交を展開した。当初は新羅と契丹を牽制する軍事的色彩が強かったが、次第に軍事色から経済的、文化的な交流へと成熟していった。裴氏や菅原道真などの物語は二国間の濃密な関係を今に語り継いでいる。

上京龍泉府遺跡

都の形は内城、外城、宮城と三部分からなり唐の長安と同じに造ったようである。バスが遺跡に近づいていくと窓から林を蓄えたこんもりとした土手が続いているのが見えてきた。

外郭城

外郭城は全長16288メートルの城壁めぐらせ東面3358メートル、西面3398メートル、北面4916メートル、南面4856メートルの長方形である。城門は北面と南面に各々3つ、東面と西面に各々2つの合計10口設けられていた。突き固められた城壁は崩れ2〜3メートルの高さの土手のように続いている。

宮城

宮城は外郭城北面に面した位置に全長2680メートルの城壁を巡らせ(東面、西面は720メートル、北面、南面は620メートル)ていた。

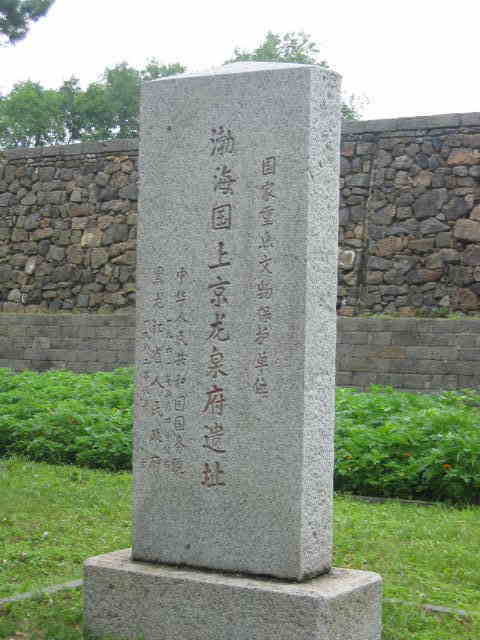

宮城南門の石垣を積んだ台基の前に立つ石碑に上京龍泉府遺跡と書かれている

宮城の東側には池や築山東屋などの跡が形を留め11万平方メートルもの庭園があった。また、第二殿の東側に位置するところに八宝瑠璃井と呼ぶ八角形をした井戸が残っている。深さ6メートルの井の底から甘味のある水が今でも湧き出している。

八宝瑠璃井

興隆寺

今ある興隆寺は上京龍泉府朱雀大街東側南第三坊寺跡に清代康熙年間に建築したものである。仏教を取り入れた渤海はこの場所に伽藍を築いたのであったろう。現在の殿宇は南北に一直線上に馬殿、関聖殿、四天王殿、大雄宝殿、三聖殿の順で並んでいるが建物は小ぶりである。渤海時代を偲ばせるものは大雄宝殿前に立つ石灯篭と三聖殿に安置されている石彫大仏である。

興隆寺馬殿

石灯塔

石灯籠は大雄宝殿の目の前で仁王様のように堂々と立っている。高さ6メートルある玄武岩の灯篭は上部から由塔刹、相輪、塔蓋、塔室、室托、蓮花托、中柱石、蓮花座と塔基座で構成されている。立っている位置は渤海時代から不動であるという。じっと見ていると渤海人の熱意、強さ、律儀さが偲ばせる風格を備えている。

三聖殿

最奥の三聖殿がある場所は渤海時代は主殿であった。このなかに日本の飛鳥仏のような石彫大仏が鎮座している。文化大革命で壊され失われた部分は復元されているのが痛ましい。

渤海大仏

仏前にお線香をあげました

牡丹江周辺

延吉からへ鏡泊湖へ

延吉から省道202号線を鏡泊湖に向けて進む。王清まで約2時間、王清から鏡泊湖まで約2時間半かかる。車窓からトウモロコシのほか唐辛子、ピーマンが作付けされた畑も見えた。黒龍江省に入ると朝鮮風の入母屋造りの家が姿を消して朝鮮族自治区から離れたことを感じさせた。

キクラゲの栽培

車窓から眺める田園風景は美しい。やがて白い筒を一面に敷き詰めた見慣れない畑が見え始めた。これはキクラゲの栽培をしているのだそうだ。このあたりはキクラゲの栽培が盛んであるようだ。

道は何回か鉄道の踏切を渡った。踏切には赤い屋根の踏切小屋があり踏切番が詰めていたのが懐かしい。

赤いスレート屋根の踏切番小屋

Gさんとの再会

約10年前に東北地方を列車で旅行したときに牡丹江と鏡泊湖を案内してくれたのが現地ガイドのGさんでした。偶然そのGさんと再会できたのには大変な驚きでした。日本語が上手くかわいい現地ガイドさんだったなという記憶のとおり、Gさんの日本語の腕前は全く衰えていませんでした。最近日本人旅行者が減少しているそうで仕事も前よりは少ないようです。日本へ帰ってからGさんへ記念の写真を送ったところ達筆な日本語の礼状をいただきました。

鏡泊湖クルーズ

開発が進みホテルや観光船が整備され観光客がだんぜん増えたようですが、自然の魅力は失われつつあるように感じました。残念ながら名所の吊水瀑布は水が落ちていませんでした。

毛主席が寝ている形の山がある

宿泊したホテルはかって日本が建設した発電所の近くにある電力会社の施設で日暮れの湖畔の風景が素晴らしかったです。

日本が建設したという発電所の取水口

牡丹江への街道

牡丹江への街道は真っ直ぐな道路に変っていた。7年前走った曲がりくねった道はもうない。うねりをもった大地に逆らわず湾曲して進む街道、緑の丘を地の果てまで続く様やぽっかりと浮かんだ白い雲などをゆっくり眺める余裕は素敵な旅情を起こさせてくれました。しかし、真っ直ぐになった街道を走るバスは時間を短縮するだけで旅情を起こさせないものに変ってしまいます。

牡丹江江濱公園

牡丹江駅前からのびる太平路が牡丹江にぶちあたるところに江濱公園がある。牡丹江の流れは昨日の雨でかなり増水していた。

八女投江記念碑が公園の中央にそびえる

赤がまぶしいボート乗り場

河岸に坐りこんで話しこむ男二人。ひとりは頭に手を当てて思い悩んでいる様子である。

渤海は強国であったのに違いない。渤海も日本も時期を同じにして中国文化を取り入れ国を固めていった。日本は蜂の巣をつくるようにまとまり島国から出ることはなかったが、渤海人の後に続いた金、清は関内へ侵入し中国そのものを直接支配するまで強大になった。ここ東北の山河には小さくまとまることをさせない爆発的なパワーが渦巻いていたのかも知れないと思った。

つづく 中華人民共和国へ戻る