ボールスプライン最高裁判決後初めて均等論を理由に特許権侵害を認めた事例

(大阪地裁 H8(ワ)第12,220号 ペン型注射器事件 平成11年5月27日判決 請求認容 最高裁HP知的財産権判決速報。判例時報1685号103頁)

1 事件の概要

注射液の調製方法及び注射装置についての特許権を有する原告が、注射器(以下「被告注射器」という。)及びこれに装着するのカートリッジ(以下「被告カートリッジ」という。)の販売等をする被告に対し、被告注射器及び被告カートリッジは、両者を組み合わせて製造販売等する場合には注射装置について右特許権を直接侵害し、両者を個別に製造販売する場合には右特許権を間接侵害するとして、また、被告注射器及び被告カートリッジを使用して行う注射液の調製方法は、注射液の調製方法について右特許権を間接侵害するとして、被告注射器及び被告カートリッジの製造、販売等の差止請求等をしたものである。

本件では、注射装置の特許権に関しては、均等論の積極的成立要件1の本質的部分を欠く等として侵害を否定し、調整方法の特許権に関して均等論に基づき侵害を肯定した。したがって、本稿では、調整方法(方法特許)に関する部分のみを取り上げる。

2 本件特許発明と争点

2-1 特許権

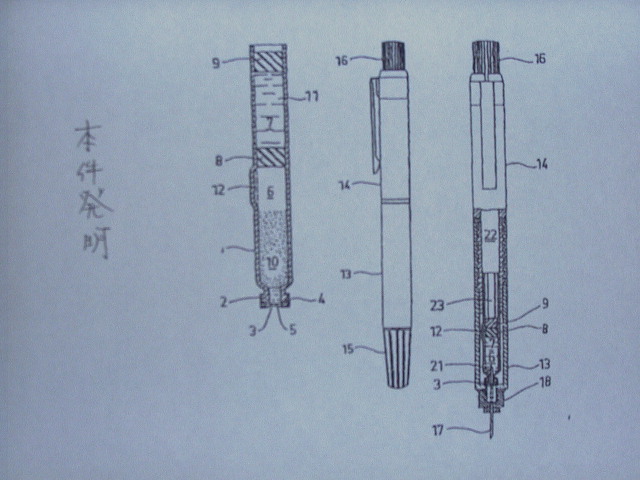

発明の名称 注射液の調製方法及び注射装置

登録番号 第2108611号

登録年月日 平成8年11月21日

出願年月日 昭和63年7月1日(特願昭63-162743号)

優先権主張日 昭和62(1987)年7月2日

出願公告日 平成6年8月17日(特公平6-61361号)

2-2 本件方法発明(請求項1)

A① 敏感な薬剤を収納し且つ

前端部が注射針により貫通可能な膜によりシールされ且つ

後端部の境界が前側可動壁部材により規制された

前側スペースと、

② 水性相を収納し且つ

前端部の境界が前側可動壁部材により規制され且つ

後端部の境界が後側可動壁部材により規制された

後側スペースと、

③ 後側スペースと前側スペースとの間のアンプルの壁体に形成された連絡通路とを備え、

④ 前記後側可動壁部材が前方に移動されそして

それにより水性相及び前側可動壁部材を該前側可動壁部材が連絡通路と丁度対向する位置まで運び

それにより後側可動壁部材が前方に連続して移動するときに

水性相が前側可動壁部材を通って前側スペース内に流入して薬剤を溶解し、懸濁しまたは乳化するように構成された

⑤ それ自体が既知である多室シリンダアンプルを使用して

⑥ その後の一回またはそれ以上の注射を行うために

一種またはそれ以上の敏感な薬剤の水溶液、水エマルジョンまたは水懸濁液を調製する方法において、

B アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、

後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して、

水性相を振盪または空気の混入を防止しつつ静かに下側から上側に流通させるようにしたことを特徴とする

C 薬剤の水溶液、水エマルジョンまたは水懸濁液を調製する方法。

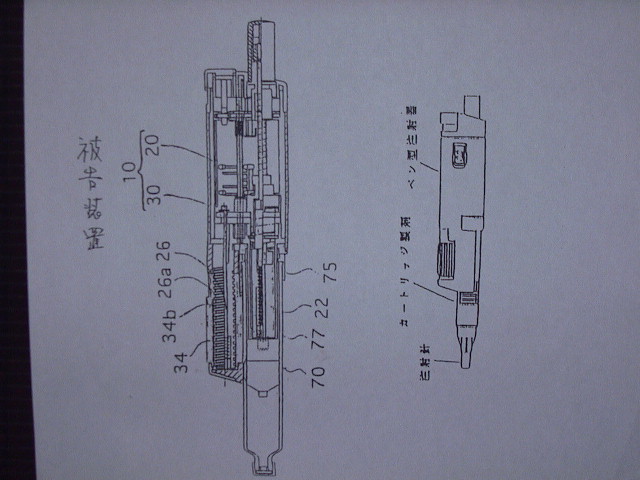

2-3 被告の行為

被告カートリッジは被告注射器に装着して用いるように設計された専用のカートリッジ製剤であり、使用に当たっては必ず被告注射器に装着し、これとともに使用するものである(以下、被告カートリッジを被告注射器に装着したものを「被告装置」という。

被告装置を用いた注射液の調製方法(以下「被告方法」という。)は、本件方法発明の構成要件A、構成要件Bのうち「水性相を振盪又は空気の混入を防止しつつ静かに下方から上方に流通させるようにしたことを特徴とする」との構成及び構成要件Cを備えている。したがって、本件方法発明の構成要件のうち、右傍線部分が争点に関わる箇所である。

2-4 争点(他の争点は省略)

(1) 被告装置は、本件方法発明の実施にのみ使用する物か。

(2) 被告方法は、本件方法発明と均等の範囲にあるか。

2-5 当事者の主張

(1) 被告装置は、本件方法発明の実施にのみ使用する物ということができるか

【原告の主張】

① 被告装置、その構成部分である被告注射器及び被告カートリッジは、社会通念上、当該方法以外には用途がなく、当該方法にのみ使用するものである。

② 特許法101条2号にいう「その発明の実施にのみ使用する物」とは、特許方法とは独立した実用性ある他の用途をもたない物ということであって、同じ物で同じ目的で、若干ルーズな態様でも使えるということは、ここにいう他の用途には当たらない。

被告は、被告装置は「水平に近い状態に保持」して注射液を調製すると主張するが、このような調製方法は実用的ではない。

被告装置は、連絡通路(バイパス)を有する二槽式のアンプルと、ピストンを押し込むためのネジ機構を採用しているが、これはネジ機構によるピストンの移動に応じた分量だけ水性の溶解液を第二槽から第一槽にゆっくり移動させる目的のものである。この際、水性の溶解液は、アンプルの壁に設けられたバイパスを通って下から上に移動するから、被告装置は、アンプルが上向きになるよう、できるだけ垂直に近く保持されるのが目的に合致している。このような場合にあえてアンプルを水平に近い斜めに保持したのでは、ネジ機構を採用したことによる利点が減殺されてしまう。

被告カートリッジは、ソマトロピンの含量と溶解液の量を一定のものにすることにより注射液のソマトロピン濃度を規定しており、注射量の設定は予定された濃度の注射液が得られることを前提に行われるものである。したがって、溶解作業が完了するまでに薬液が漏れれば、注射量に狂いが生じ、副作用の発現頻度が増えたり、ソマトロピンの効果が十分に発揮されなくなったりすることも考えられる。また、薬液を漏らすようなことになれば、高価な薬剤を無駄にしてしまうことになる。

被告装置による薬剤の溶解作業は、医師などの医療従事者よりもむしろ患者やその家族が自ら行うことが予定されており、患者やその家族はこの種の器具の取り扱いに格別熟練した者ではないから、これらの者が水平に近い状態で溶解作業を行えば、溶解作業中又はその後の空気を取り除く作業中に誤って針先を下に向けてしまい、薬剤をこぼすなどして、注射液の正しい調製に失敗するおそれが大きい。また、調製作業が進み、溶解液の多くが第一槽に流入した段階では、水平よりわずかばかり上向きにしている場合でも、ピストンが動いている限り、薬液がこぼれる現実的な危険性がある。

被告装置を用いて行う溶解作業の前に行われる注射針取り付け作業、溶解作業の後に行われる空気を抜く作業は、いずれもアンプルを上向きにして垂直に近い状態に保持して行うのであって、ほぼ垂直に保持したまま溶解作業を行うことが苦痛を伴うものであるということはできず、むしろ、水平に近い斜めに倒して溶解作業を行う方が、患者にとっては苦痛である。

被告は、被告カートリッジは容器先端部に固形薬剤が固着されており、被告装置を垂直に保持したのでは溶液が先端部の固形薬剤に到達するのに時間を要するから水平に近い状態にして注射液を調製すると主張する。しかし、被告カートリッジ内の固形薬剤はシリンジの前端部に強固に固着せしめられているわけではなく、大部分が球形のケーキ状になっていて、被告カートリッジの第一槽中を前後に移動し得るのであり、また、一部は粉末状で第一槽内のアンプルの壁面に付着している。溶解作業中は針先が上向きとなるので、ケーキはちょうど第一ゴムガスケットの上に乗った状態になるのであって、被告カートリッジの容器先端部に固型薬剤が固着されているとする被告の前提が誤っている。

また、被告装置の取扱説明書には、「針先を水平からやや上向きに保持し」との記載があるが、このような方法では注射液の調製を正しく行えない可能性が高いことは前述のとおりであるのみならず、そもそも被告装置の取扱説明書に右のように記載されているのは、原告から本件特許権を侵害するという警告を受けたためであって、もともと被告は、被告注射器及び被告カートリッジの治験(臨床試験)に際しては、注射液の調製は、針先を上に向け、装置を垂直に近い状態に保持して行うよう治験担当医師や患者とその家族に指示していたのである。我が国の特許法では、米国特許法上のいわゆる「インデュースメント」(誘引)の法理は採用されていないのであるから、取扱説明書の記載、医師を通じた指示、その他の方法による使用者への指図内容によって直ちに侵害の成否が左右されるわけではない。間接侵害の成否は、被告装置の設計目的に従った本来の用途を客観的に確定することによって決定されるべきである。

したがって、溶解作業が正しく行われるよう、確実に針先を上向きに保持させるためには、被告装置を「水平に近い状態」ではなく、「ほぼ垂直」すなわち垂直に近い状態に保持させることが、むしろ自然であり、そのような方法こそが医薬品の安全管理、薬効の発揮、そして経済的見地から見て合理的な方法であり、社会通念上実用的な方法である。これに対し、被告装置を水平に近い状態に保持することは、薬液が漏れる危険があり、安全性、有効性の面からも、経済的側面からも不都合で、構造それ自体の設計目的に合致しないルーズな態様での変則的用法であるというべきであって、社会通念上実用的な用途とはいえない。

このように、本来「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態」で用いるべき被告装置について、「針先を水平からやや上向きに保持」するという変則的な使用方法を推奨すれば、それがいわゆる「他の用途」になるなどという見解は、特許法一〇一条の立法趣旨に反するものであり、到底容認できない。

なお、被告は、出願人が審査官からの拒絶理由通知に対応するために特許請求の範囲を縮減したことを云々するが、仮に被告が包袋禁反言に類する主張をしているのだとしてみても、「ほぼ垂直に保持された状態で」との点は先行技術に基づく拒絶を回避するために加えられた要件ではないから、右法理の適用されるべき場合ではない。

③ したがって、被告装置は、本件方法発明の技術的範囲に属する方法にのみ使用されるものである。

【被告の主張】

① 被告装置の使用方法は、操作ノブを回転させるときに、針先を水平からやや上向きに保持するものである。

② 本件方法発明においては、「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で」と一義的に記載されているから、本件方法発明の技術的範囲は垂直で保持された状態で行う方法に限られ、斜めに保持された状態で行われる方法には及ばない。この要件は、出願経過において原告が補正により付加したものであるから、出願人(原告)の意思は、「垂直に保持された状態で行う方法」につき保護を求めることにあったことは明らかである。特に、間接侵害の規定は、「にのみ」を要件に特許権の効力の拡張を例外的に図ったものであるから、間接侵害の規定の解釈にあたっては、制限的解釈を行うべきであり、間接侵害に名を借りて特許発明の保護の範囲が拡大されてはならない。

③ 被告装置は、斯界の権威者である専門医の指導の下に、多くの患者が実際に斜めに保持された状態で用いているのであるから、被告装置は実用性のある「他の用途」、すなわち垂直に保持する方法以外の方法に現実に用いられているものである。被告装置によるヒト成長ホルモンの投与を指導する医師は、被告装置の使用説明書に従い、患者が被告装置を実際に使用する際には被告装置の説明書のとおり、「斜めに保持して調製する」ように指導している。医師の間に、垂直に保持して調製することが一般的であるというような認識は全くなく、また斜めに保持して行うことにより不都合を生じるということも何ら報告されていない。かえって、調製作業において、注射器を終始、垂直に又は八〇度程度に保つことは、患者にとっては苦痛であり、多くの患者にとっては四五度程度又はそれ以下に注射器を傾ける方が楽に作業をなし得るから、自然な動作として、患者は後者を選択するのである。

原告は、被告装置の構造から、垂直に保持して調製する方法が本来の用途であると主張するが、溶解液を下から上にゆっくり移動させるのに、「ほぼ垂直に保持された状態で」調製を行わなければならないものではなく、二室シリンダアンプルの第二槽から第一槽に溶液を移動させれば溶解の目的を達し得るから、垂直に保持しなければならないものではない。特に、被告カートリッジは、アンプル内の固形剤は薬剤収納室の前端に固着しているので、液を固形剤に接触させて溶解作業を行うためには、アンプルを傾けなければならない必然性がある。

なお、原告は、被告が治験段階に使用していた文書をもとに主張しているが、肝心な点は、現実に被告装置がどのように使用されているかということであって、治験段階の方法はあくまで試験研究段階のもので発売後は推奨されていないし、実地臨床の現場では被告の推奨する、斜めに保持して調製する方法が採用されているのであるから、原告の主張は意味がない。

よって、被告装置は、本件方法発明の「垂直に保持して」という方法以外の用途である「斜めに保持して」という用途に使用されており、かつ「斜めに保持して」という用途は、実際に患者によって何の問題もなく使用されているものであるから、被告装置は本件方法発明の実施にのみ使用されるものではない。

④ 原告は、「斜めに保持された状態で行う注射方法」は、ルーズな使用方法又は変則的な使用方法であり、「他の用途」には当たらないと主張する。しかし、斯界の権威者である医師の指導の下に、多くの患者が、実際に「斜めに保持された状態で」注射(調製)を行っており、何ら問題もなく実施されているのであるから、この方法がルーズないし変則的であるという原告の主張は失当である。

また、原告は、他の用途というためには独立した用途であることを要すると主張するが、そもそも特許法101条2号は、「その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡・・・・・・」することを侵害とみなす旨規定しており、「他の用途がある」という表現は、右条文を裏返して表現したものであるから、「その発明の実施にのみ使用する物」といえない場合には「他の用途がある」ということになる。したがって、「当該他の用途が独立性があるかどうか」等の思考方法を採ることは妥当ではない。そもそも、原告が何をもって「独立した用途」というのか不明確であるが、通常は、当該発明と同一の技術分野における用途に関して「他の用途」に該当するか否かが問題となることが多いであろうから、別個の技術分野に属する用途でなければ他の用途といえないとの趣旨であるとすれば、明らかに特許法102条2号に反する解釈であり、独自の見解というべきである。

⑤ よって、被告装置は本件方法発明の実施にのみ使用する物ではないから、間接侵害は成立しない。

(2) 被告装置を用いて行う注射液の調製方法は、本件方法発明と均等の範囲にあるか

【原告の主張】

① 本質的部分

本件特許発明は、注射液の液体成分と固型成分を混合するために容器(アンプル)の後側可動壁部材をネジ操作によりゆっくり動かす、という技術思想に基づく発明である。本件特許発明により、敏感な薬剤(劣化しやすい物質)であるヒト成長ホルモンの注射液の調製が格段に簡単になり、患者自身又はその家族が容易にこれを行うことができるようになった。容器(多室シリンダアンプル)やネジ機構については公知技術が存在したが、注射液の液体成分と固型成分を混合するために容器(アンプル)の後側可動壁部材をネジ操作によりゆっくり動かすという本件特許発明の着想を示唆するものはなかった。

被告装置を用いた注射液の調製方法は、敏感な薬剤(ソマトロピン(ヒト成長ホルモン)の凍結乾燥製剤)と水性相(溶解液)の混合に当たり後側可動壁部材(第二ゴムガスケット)をネジ操作によりゆっくり動かすという本質的部分において、本件方法発明と異なるところはない。換言すると、「ほぼ垂直に保持」の要件は、本件方法発明の本質的要素ではない。

② 置換可能性

被告は、「ほぼ垂直に保持」せず、水平に近い斜めに保持しても、溶解液を下から上にゆっくり移動させるのに支障はないと主張しており、これによれば、「ほぼ垂直」を「水平に近い斜め」に置換しても、同一の作用効果を奏するから、置換可能性が認められる。

③ 置換容易性

ひとたび、本件方法発明の教示がなされれば、これを回避する目的で装置を保持する向きを「ほぼ垂直」から「水平に近い斜め」に変更することは、極めて容易であるから、置換容易性が認められる。

④ 公知技術

被告装置を水平に近い斜めに保持する方法は、本件特許発明の方法を待たない限り、公知技術から容易に想到できるものではない。

⑤ 意識的除外

本件特許発明の出願経緯において、「水平に近い斜めに保持」する場合を意識的に除外したと解すべき事情は認められない。なぜなら、「ほぼ垂直」の点は、審査官が引用した公知例及び先願明細書に基づく拒絶を回避するために、意識的に挿入された要件ではなく、単にネジ機構の使用方法としての適正な用法を記載にしたにすぎないからである。

【被告の主張】

① 本質的部分の欠如

二室シリンダアンプルを使用して薬剤の調製を行う方法において、容器をどのように保持するかは非本質的な部分とはいえない。原告は、従来から垂直に保持することが本来の用法であり、斜めに保持する方法は本来の用法ではないと主張してきたものであり、垂直に保持して調製することが非本質的部分であると主張することは従来の原告の主張と矛盾しており、到底認められない。

② 間接侵害

間接侵害は特許権の効力を強化するため、直接侵害が成立しない場合であっても、特許法の規定により特別に侵害とみなすものとして認められている制度であり、これをみだりに拡張的に解釈すべきものではない。間接侵害は特許発明の実施にのみ使用される物について成立するものであるから、被告装置が本件方法発明の実施にのみ使用される物と認められる場合に限って、間接侵害が成立する。

本件方法発明と均等と主張する方法についてまで間接侵害が成立するとすることは、間接侵害の趣旨に反するものであって、この点からも原告の本件方法発明に関する均等の主張は認められない。

3 判決

3-1 均等論

均等論一般について、「特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、①右部分が特許発明の本質的部分ではなく、②右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された製品と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁判所平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁参照)。

そして、右各要件のうち、①ないし③は、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一であるというための要件であるのに対し、④及び⑤はこれを否定するための要件であるというべきであるから、これらの要件を基礎付ける事実の証明責任という意味においては、①ないし③については均等を主張する者が、④及び⑤についてはこれを否定する者が証明責任を負担すると解するのが相当である。」として、ボースプライン最高裁判決と同じ要件を示し、さらに立証責任に言及した。

また、右「本質的部分」について、「前記のとおり、均等が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分でないことを要する。右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としており(同法2条1項…1条の誤記?)、特許を受けることができる発明は、自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものであって(同法2条1項)、特許出願前に公知ではなく、かつ公知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができなかったものに限られる(同法29条)。そして、発明は何らかの技術的課題を解決することを目的とし、その発明の構成が有機的に結合することによって特有の作用効果を奏するところに特徴がある。これらのことからすれば、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかった特有の作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって開示した点にあるといえる。このように考えると、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が当該発明の本質的部分であると理解すべきであり、対象製品等がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばす、特許発明の構成と均等であるとはいえない。そして、右の特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探求して判断すべきである。」としている。

3-2 被告装置は、本件方法発明の実施にのみ使用する物か、について

本件方法発明の特許請求の範囲は、アンプルが前端部を上にして「ほぼ垂直に保持された状態で」注射液を調製することを構成要件としており、このような態様でない状態で注射液を調製する方法は、本件方法発明を文言上侵害するものでないことは明らかである。

そこで、被告装置を用いて行う注射液の調製方法を検討すると、乙第1号証、乙第18号証、第19号証の1ないし4、第20号証、第21号証の1ないし4及び検乙第3号証によれば、被告装置の取扱説明書には、「<カートリッジの取り付けと薬剤の溶解>」との標題の下に、「針先を水平からやや上向きに保持し、カートリッジホルダーグリップを矢印の方向へゆっくり回して下さい。ゴムガスケットが押し込まれて、カートリッジ内で薬剤の溶解が行われます。」との説明があり、その横に針先を水平から概ね30度程度の角度となるように被告装置を保持して薬剤の調製を行っている図が記載されていること、被告装置の取扱いを説明したビデオテープにおいても同様に、針先を水平からやや上向きに保持して注射液を調製するように指示されていること、医師が被告装置を現実に使用する患者である児童及びその親(被告装置は、小人症の患者に対しヒト成長ホルモンを注射するのに用いられる。)に対して被告装置の使用方法を説明する際には、被告装置の取扱説明書あるいは患者説明用ビデオテープ、患者説明用パネルを使用して、その操作方法、溶解方法、注射方法を説明していること、被告装置を斜めに保持したまま溶解作業を行うことにより、溶解した液がこぼれるとか、その他の不都合があったとの報告はないことが認められる。

右各事実に加え、被告装置は医薬品である薬剤を調製し、これを注射するための装置であり、患者あるいはその家族がこのような装置を使用する際には、医師及び医薬品メーカーの指示に忠実に従って作業を行うのが通常であることも併せ考えれば、被告装置は、水平からやや上向きに保持して注射液を調製する方法に用いられるのが通常であると推認される。

特許法101条2号にいう、「その発明の実施にのみ使用する物」とは、その物が社会通念上経済的、商業的ないしは実用的な他の用途がないことをいい、他の用途があるというためには、抽象的ないしは試験的な使用の可能性では足りないというべきであるが、前記のとおり、被告装置は、実際に、水平からやや上向きに保持する方法で注射液の調製に使われていると認められるのであり、そのようなものとして実際に使用者に受け入れられ、商品としての機能を実際に果たしている以上、それを実用的な方法でないということはできず、また、このような注射液の調製方法は、「ほぼ垂直に保持された状態」との文言から通常観念される範囲を明らかに超えているから、被告装置には、実用的な他の用途があるというべきである。

よって、被告装置は、本件方法発明について、特許請求の範囲の文言上は、その技術的範囲に属する注射液の調製にのみ使用する物であるということはできない。

3-3 被告装置を用いて行う注射液の調製方法は、本件方法発明と均等の範囲にあるか、について

(1) 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、前記①ないし⑤の要件を備える場合には、対象製品等は特許請求の範囲に記載された製品等と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。そこで、被告装置を針先を水平よりわずかに上向きに保持して薬剤を調製する方法が本件方法発明と均等なものとして、その技術的範囲に属するということができるかを検討する。

(2) 本質的部分について

前記のとおり、均等の成立要件にいう本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分をいうと解すべきである。

これを本件についてみると、前記のとおり、本件特許発明の優先権主張日において、多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調製する方法についても周知技術であったということができるから、本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点に特徴的部分があるというべきであり、このような構成を採用したことが本件特許発明の本質的部分であると解される。

他方、注射液を調製する際に「ほぼ垂直に保持された状態」とする点については、本件公報中に右構成を採用することの格別の技術的意味や作用効果を示唆する記載は見当たらないが、原告製造に係る本件装置発明の実施品(検甲第二号証の一)添付の取扱説明書には、注射液を調製する際に、「注射針側を下に向けて本体(注…本件装置発明でいう管状部材のうちの一つに相当する。)を回しながら取り付けると中の液が出てしまいますので必ず注射針を上に向けたまま操作して下さい。」との注意書があり、被告装置の取扱説明書(乙第一号証)にも同様に、「カートリッジホルダーグリップ(注…別紙物件目録の操作ノブに相当する。)を回しているときに、針先を下に向けると薬液がこぼれますから注意して下さい。」との注意書があることからすると、注射液を調製する際に針先から液が漏れないようにする点にその技術的意義があるものと考えられる。そして、注射液を調製する際に、針先から液が漏れないように針先を上に向けること自体は、公知技術に関する公報の記載(乙第22号証の4の第5図(10頁右上欄末行目)及び乙第22号証の5の第9図。ただし、後者については本件特許発明の優先権主張日より後の文献であるが、甲第12号証によれば同内容の公開公報が右優先権主張日前に公刊されていたと認められる。)においても格別技術的意義を有する事柄として記載されていないことからして、通常に行われている常套手段にすぎないと認められるから、注射液の調製方法として特段新規性、進歩性がある部分とは考えられず、これは、多室シリンダアンプルを使用した注射液の調製方法であっても異なるところはない。なお、乙第3号証(枝番が付されているものをすべて含む)によれば、本件方法発明における「ほぼ垂直に保持された状態で」との構成は、出願人が特許庁審査官の拒絶理由通知に対応して手続補正をした際に加入されたものであることが認められるが、右証拠によれば、拒絶理由通知における拒絶理由は、注射液の調製の際、空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるとの点にあったことが認められるから、本件方法発明の右構成は本質的部分であるとはいえないとの前記結論を覆すものではない。

被告装置を用いた注射液の調製方法は、多室シリンダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構でゆっくり移動させて注射液を調製する方法を採用していることは前記のとおりであり、右方法と本件方法発明の異なる部分は、注射液を調製する際に、ほぼ垂直に保持して行うか、水平に近い斜め状態に保持して行うかの点であるから、右相違点は本件方法発明の本質的部分ではない。

(3) 置換可能性について

被告装置は、針先を水平に近い斜めの状態に保持して注射液を調製するものであるが、「ほぼ垂直に保持」するという本件方法発明の構成をこのように置換しても、二室シリンダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構を用いてゆっくり押すことにより、敏感な薬剤の簡易な調製を可能としたという本件方法発明の目的を達することは被告も認めるところであって、本件方法発明と同一の作用効果を奏するものということができるから、置換可能性があると認められる。

(4) 置換容易性について

本件方法発明の「ほぼ垂直に保持する」との構成を、被告方法のように、水平に近い斜め状態に保持する構成に置換しても、水平よりも針先が上に向いていれば、注射液がこぼれることがないことは明らかであり、また、二室シリンダアンプルにおいて、注射器を垂直に保持すれば、ネジ機構によるピストンの移動に関係なく前室に薬液が流入することがないが、これを斜め状態に保持した場合でも、連絡通路の大きさが極端に大きい場合でなければ、ピストンの移動に関係なく急激に薬液が前室に流入することがないことは被告も認めるところであって、このことは被告装置の構造上明らかであるから、右部分の置換は、当業者が被告装置の製造時点において容易に想到することができたものであるということができる。

(5) 公知技術からの容易推考性について

本件全証拠によっても、被告方法が、本件装置発明の優先権主張日の時点において、公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたと認めるに足りる証拠はない。

(6) 意識的除外等の事情について

本件全証拠によっても、被告方法が本件特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があると認めるに足りる証拠はない。

なお、被告は、本件方法発明における「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件が、拒絶理由通知に対する出願人の手続補正により付加されたものであることを主張しているが、右の拒絶理由通知の趣旨は、前記のとおり、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるということにあったものであるから、手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということはできない。

(7) なお、被告は、間接侵害の場合には、均等の適用について厳格に解すべきであると主張するが、当該特許方法又は当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用する物の製造、販売等は、直接特許権を侵害する場合と同じく特許権の効力を及ばしめるものとするのが特許法101条の趣旨に適合するものというべきであるから、当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用される物を製造、販売する行為を間接侵害に含ましめないとする根拠はなく、被告の主張を採用することはできない。

(8) したがって、被告装置を「水平に近い斜め状態」で保持して行う被告方法は、本件方法発明と均等の範囲にあるものであって、被告方法は本件方法発明の技術的範囲に属するというべきである。

そうすると、被告装置は、前記認定のとおり、本件方法発明の技術的範囲に属する方法にのみ使用されるものであり、他の用途に使用されることはないから、被告装置を製造、販売する行為は、本件方法発明の間接侵害となるというべきである。

4 研究

4-1 均等論成立要件

ボールスプライン最高裁判決(第3小法廷平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁)については、既に多くの論文で紹介されている(1)。

この最高裁判決で示された、均等の成立(適用)要件を再確認すると、

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

【積極的要件】

(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、

(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、

(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、

【消極的要件】

(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、

(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき、

は、対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である、とされている。

この5つの要件についての吟味や証明責任論等についてはここでは詳しくは触れず、他の論考に譲る。

この最高裁判決が出た後、最高裁判決が示した均等論の成立要件を具体的事件に当てはめたものとしては、既に10件以上の裁判例が存在するが、均等論を適用して特許権の侵害を肯定したものはなかった(2)。本判決が最高裁判決以後の最初のものである。

4-2 本判決のいう本質的部分論

4-2-1 均等論の成立要件の1つに「異なる部分が本質的部分でないこと」との要件を明示していた説は従来はあまりなかったようである。吉藤幸朔「特許法概説〔第5版〕」では、「非特徴(非本質)部分の均等」に触れ、「(均等論は)発明の特徴的部分において同一であることを前提としている」との指摘がある

(3)。

最高裁はこの第1要件の説示について、特に明確な理由は示していない。しかし、この要件は、従来の置換可能性の要件のなかで考えられていたものと言える。

すなわち、従来は、均等の要件として、置換可能性と置換容易性が一般的に要求されてきた。そして、置換可能性を肯定する要件として、当該特許発明の作用効果・機能の同一性と技術思想・解決原理の同一性の2つとされてきた。したがって、その異なる部分が当該特許発明の本質的部分にかかわるなら、異なる技術思想となり異なる課題解決手段となるから、実質的・客観的に同一でないものまで技術的範囲を及ぼすこととなり妥当ではなく、置換可能性はないということになろう(4)。

本判決は、「本質的部分」について、「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としており、特許を受けることができる発明は、自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものであって、特許出願前に公知ではなく、かつ公知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができなかったものに限られる。そして、発明は何らかの技術的課題を解決することを目的とし、その発明の構成が有機的に結合することによって特有の作用効果を奏するところに特徴がある。これらのことからすれば、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかった特有の作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって開示した点にあるといえる。このように考えると、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が当該発明の本質的部分であると理解すべきであり、対象製品等がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばす、特許発明の構成と均等であるとはいえない。そして、右の特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探求して判断すべきである。」としている。ここでは「他の構成と置き換えられるならば」としているように、置換可能性とリンクしてこの要件を捉えていることからもその妥当性が肯定されよう。

尤も、この判示部分は既に大阪地判平10・9・17(徐放性ジクロフェナクナトリウム事件)で言及されている内容と同一である(5)。

ところで、本判決では、「当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が当該発明の本質的部分であると理解すべき」であり、「本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探求して判断すべき」としている。これに対し、同じ徐放性ジクロフェナクナトリウム事件の東京地判平11・1・28は、「当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分」あるいは「当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴部分」が「当該発明の本質的部分であると理解すべき」とし、「本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべき」としている。

この点に関し、本判決と東京地裁判決の判示部分との相違については、同じ作用効果を奏するかどうかは、実験による数値の単純な比較ではその実質的な認定はなかなか難かしい(作用効果が評価的な表現で纏められていることも多い)であろうし、必ずしも数値で捉えがたい作用効果を奏する発明や考案の場合もやはりその実質的な認定は困難であるから、作用効果の同一性だけではなく解決手段の同一性という視点をも総合して判断すべきであろう。また、実質的価値を具現する構成の判断という言い方も少し抽象的ではないかと思われるので、東京地裁の表現の方がわかりやすいであろう。

4-2-2 本判決では、

第1に、均等論の適用の可否を検討する前提として、本件方法発明と被告装置を用いた注射液の調整方法とは、注射液を調整する際に、「ほぼ垂直に保持して行うか、水平に近い斜め状態に保持して行うか」が「異なる部分である」と認定した。この認定に際しては、明細書の記載を参酌している。ここでは、まずは文言解釈(但し、国語的解釈ではない。明細書の記載における「技術用語」は「学術用語」を用いるべきであり、用語は「その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書全体を通じて統一して仕様する」とされている。特許法施行規則24条、様式第29「備考」7,8)がなされるべきであるからこのような手法で異なる部分を認定していることについては特に問題はないであろう。

第2に、公知資料から、多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調製する方法も周知技術であるとの認定し、本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡易に調整する方法を開示した点に特徴的部分(本質的部分)があると判断している。

この判断手法は、本件方法発明について、先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定する手法にならったものであり妥当である。但し、公知、周知技術の内容は判決文からは不明であるが、本件方法発明に特有の解決手段を基礎付ける技術的思想がより限定されるならば、あるいは、「ほぼ垂直に保持された状態」も含めて作用効果の相違がさらに立証可能なら、異なった結論が導かれる可能性があるかも知れない。

本稿では省略したが、装置発明のところでは、ネジ機構の具体的構成、すなわち2つの管状部材を螺合する万年筆型の構成に本質的部分を認めているのに対し(勿論、クレームでも明記されているが)、本件方法発明ではこのような限定は付されていないが、明細書全体からみて、あるいは先行技術を勘案して方法発明の方が本質的部分が広くなる実質的根拠があるのか、検討すべき余地があるように思われる。

4-3 本判決での要件5

4-3ー1 均等論にいう消極的要件である要件5は、「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき」ということである。この要件に関して、最高裁は、その根拠を「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないから」としている。この要件は、技術的範囲の確定に際して一般に適用されているものであり、均等論の適用除外として格別の意味はない(6)。なお、「特段の事情」には、特許無効事由の存在や独自開発の抗弁を認めるかどうか、等の論点があるがここでは触れない(7)。

最高裁は、要件5の説示部分では、「意識的除外など」とし、その根拠の説示部分では、「禁反言の法理」を持ち出している。禁反言の法理は信義則の一態様であるが、意識的除外はそれに限られないと考えられる(8)。そして、特許権者がどのような行動をとったときに、禁反言の法理を適用すべき意識的除外等の特段の事情があるというべきかは未だ確立した基準はないとも言われている(9)。

一般には、出願手続中において(訂正請求も含む)、「(1)公知技術の存在を直接的に回避するための補正」、「(2)明細書の記載不備を回避するための補正」、がある。そして、前者の場合には禁反言の原則が認められるが、後者の場合にはどのように解釈すべきか考えが分かれる。この後者の場合には、最高裁の禁反言の説示部分からすれば、公知技術の存在を直接に回避する場合以外(「(3)公知技術の存在を間接的に回避(直接的な回避のための補正と共に先行技術とは無関係な、あるいは不必要な補正をする)であっても、特許性を確保するためにとった行動であることには変わりがないので、均等論の適用が否定されると解されるべきであるのか。この点は後述する。

そこで、最高裁判決後の下級審の裁判例を概観してみる。

4-3ー2 要件5に関する裁判例

最高裁の判決後に要件5について判断した裁判例(下級審)は筆者の知るところ現在までに、5件存在する。

4-3ー2ー1 東京地判平10.10.30(支持真柱建込み工法事件、速報No.283、P15、8383)

本件では、均等論の要件2を否定したが、要件5についても判断している(論理的には、要件2を否定すれば要件5について判断する必要性はないが、控訴審を慮って、あるいは当事者の納得という意味でも複数の要件について判断することは一般に行われており、特に問題とすべきではない)。

当初明細書ではクレームの記載として、単に「回転調節自在」(方法発明)、「回転自在」(装置発明)としていたが、特許庁審査官から、「地下柱の建込み方法及び建込み装置に関するものとして、位置決めを可能にする自在板の回動範囲が限られている引用例、及び地下柱の建込み方法に関するものとして外枠内枠の水平面内の直交する二方向の移動及び水平面内の回転を行う手段を設けているがその回転範囲が限られている引用例により容易推考性ありとして拒絶理由通知を受けたことに対応して出願人が手続補正をし、構成要件を「360度回転調節自在」(方法発明)「360度回転自在」(装置発明)と限定した経過があった。そして、裁判所は、イ号方法(装置)では、中心角±8度のわずかな角度範囲でしか回転しない場合において、構真柱建込機がわずかな角度でしか回転しないものは、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものということができるとした。

これは、公知技術を直接的に避けるために構成要件を限定したものであり、「意識的除外」が明らかな事案であったと思われる。

4-3ー2ー2 東京地判平11.1.28(徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件、判時1664、109)

この事件では、要件1を否定したが、要件5についても判断している(10)。

ここでは、出願経過において、7件の公開特許公報が引用されて容易推考性ありとして拒絶理由通知がなされたことに対し、出願人において特許請求の範囲について手続補正をし、意見書でもそのように限定したことを裁判所は指摘し、「本件特許発明の出願経過に照らせば、特許出願手続において、本件特許発明の技術的範囲を、遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に特許請求の範囲記載の三物質を用いるものに限定した(すなわち、右三物質以外の腸溶性皮膜を用いるものが本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したか、少なくともそのように解されるような外形的行動をとった)ものと認められ」る、と判示している。

これも、公知技術によって容易推考性が否定されることを直接的に避けるためにクレームを意識的に「限定」したとされる典型例であると考えられる。

4-3ー2ー3 東京地判平11.5.31(グラブ式浚渫船の移動方法事件、速報No.291、P15、8845)

この事件では、要件1を否定したが、要件5についても判断している。

構成要件として「船体(の長さ方向の…筆者加筆)中央に一本の固定用スパット、両舷左右に二本のスパット」と記載されているのに対し、被告船では「船尾中央に一本の固定用スパット、両舷左右に二本の移動用スパット」との構成であった。特許庁審査官が拒絶理由通知で引用した公知文献には、二本のスパットを浚渫船の船尾に配置する技術が開示されており、出願人は、意見書において「固定用スパットは、本件発明での意味は大きく、その位置と数と合わせ極めて重要なものである。」との意見を述べ、また拒絶査定に対する不服審判でも、「3本のスパット(船尾2本、船体中央1本)の相対関係は、一体的に最も優れ、本件発明の中枢をなすものであります。」との意見を述べていた。そこで裁判所は、「出願手続において、右意見書及び審判理由補充書を提出し、本件発明における三本のスパットの配置について、船尾に二本の移動用スパットを設け、船体中央に固定用スパットを設けることが三本のスパットの位置として最も優れている(審判理由補充書)又は重要である(意見書)として、三本のスパットの位置を本件発明の構成要件のものに限定したと認められるから、…意識的に除外したものというべきである。」と判示した。

これも、やはり、公知技術を直接に回避するために公知技術との違いを明らかにし権利取得を求めるために意識的に限定した典型例と言えるであろう。

4-3ー2ー4 東京地判平11.6.29(汗吸収パッド事件、速報No.291、P17、8851)

この事件では、要件5についてのみ判断(否定)している。

出願経過として、当初明細書には「袖添付け部と見頃添付け部の縁部の形状」に言及する記載はなかったが、公知刊行物から容易推考性があるとして拒絶査定を受けたため、不服審判における手続補正により、袖添付け部と見頃添付け部の縁部の形状について、「彎曲連結部より曲率の小さな三つの彎曲を連ねた形状」と要件を付加した補正をした(この「補正事項は当初明細書に添付された図面の記載に基づくものである旨も記されていた」とのことである)。なお、右「曲率の小さな」の部分について(被告製品の構成と同じ)「曲率半径の小さな」に訂正する訂正審判が請求され認められたが、被告からの訂正無効審判請求によって登録請求の範囲に記載されていない構成の考案に登録請求の範囲を変更するものであるとして訂正無効の審決、審決取消訴訟で請求棄却の判決、最高裁で上告棄却決定がなされた。

さて裁判所は、要件5について、「いわゆる禁反言の法理から導かれるものであるが、実用新案登録出願において、出願人が、いったん考案の技術的範囲に属しないことを承認した場合に限らず、その内心の意思にかかわらず外形的にそのように解されるような行動をとった場合においても、実用新案権者が後にこれと反する主張をすることが許されない趣旨というべきである(前掲平成一〇年二月二四日第三小法廷判決参照)。けだし、出願人において一定の外形を作出した場合において、実用新案権者が後になって右外形に反する主張をすることを許すときは、右外形を信頼した第三者の利益を不当に害することとなるからである。」と前置きし、本件では、出願人がクレーム(と詳細な説明)で「曲率の小さな」と記し、他方実施例を示す図面では「曲率の大きな(曲率半径の小さな)」ものが掲げられていたことからすると、「曲率半径の小さな」と記載することが可能であったにもかかわらずこれを記載せず異なる構成のみを記載したということができる(しかも「曲率を小さく」と記載しても当業者はその技術的意義を明確に理解することができる)。したがって、原告は明白な誤記(本当は図面に合わせて「曲率半径の小さな」と記載すべきであったがミスをした)であったと主張していたが、「曲率の小さな三つの彎曲を連ねたものに限定したと外形的に解される行動をとったものというべきである」から要件5の「均等を妨げる特段の事情があるものというべきである。」と判示した。

本件は、拒絶理由を回避するために要件を限定したが(たぶん)誤記をしてしまった。しかし、外形的には誤記の内容に限定したのだから均等論は適用されないとしたものである。どのような公知刊行物の内容であったのかは判決文からは分からないが、付加した要件全部まで補正する必要があったのかどうか検討されていない、あるいは議論されていない。そうすると、本件は、拒絶理由を避けるために何らかの限定をした場合には、意識的限定として消極的要件を認めた事例といえるであろう。

4-3ー2ー5 東京地判平11.6.30(交流電源装置事件、速報No.292、P16、8908)

この事件でも、要件5についてのみ判断(否定)している。また、この辺になってくると、均等論の成立要件一般について触れられていない。

出願経過として、拒絶理由通知がなされたが、その内容は、「発明の構成が不明」との理由(特許法36条4、5、6項)に基づくものであった。出願当初の明細書では高周波スイッチング回路、ゲート制御回路、波形整形・ノイズ除去回路及び低周波スイッチング回路の各回路について具体的な構成回路を特定していなかったところ、その回路の構成が不明であるとして拒絶理由通知をうけ、具体的な回路の構成をクレームに記載したものである。そこで、裁判所は、「高周波スイッチング回路及び低周波スイッチング回路につき、出願当初の特許請求の範囲では種々の具体的な構成の回路を含むものとして特許出願下にもかかわらず、本件補正により、その具体的な構成を特定したのであるから、これにより、被告製品の構成を有する装置は特許請求の範囲から意識的に除外されたものと認められる。」と判示した。

ここでは、記載不備を回避するために明確な記載をした行為が意識的除外とされている。

このように見てみると、最近の東京地裁の裁判例(但し、民事46部と民事47部。最初の裁判例は民事29部であるが、現在の民事47部の部長の下での判決である)では、まさに公知技術から容易推考性があるとの指摘が出願経過でなされたときに直接的にその公知技術を避けるために限定した場合(前記(1)のパターン)、必ずしも直接にその公知技術を回避しなくても間接的に回避するために限定した場合(前記(3)のパターン)、さらには記載不備を回避するために限定した場合(前記)(2)のパターン)のいずれのパターンについても、要件5を適用しようとしているようである。

4-3ー3 本判決の要件5に関する判断の可否

本判決では、要件5に関し、「本件方法発明における『ほぼ垂直に保持された状態で』との要件が、拒絶理由通知に対する出願人の手続補正により付加されたものであることを主張しているが、右の拒絶理由通知の趣旨は、前記のとおり、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるということにあったものであるから、手続補正により付加された『ほぼ垂直に保持された状態で』との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということはできない」、としている。

上記は、公知(周知)技術を直接回避するために付加された要件ではないようである(前掲(3)のパターン)。

そこで、公知技術を直接的に回避するために限定補正をした場合以外についても、出願経過禁反言を認めるべきか否かについて、検討しなければならない。

例えば、大阪高判平8.3.29( t-PA控訴審事件、判タ907・76)は均等論を適用して特許権侵害を認めたものであるが、「新規性、進歩性の要件を欠く場合に特許請求の範囲の記載を限定するときには、限定されたものを超えると新規性、進歩性の要件を欠くことになり、権利主張する段階でこの超える部分を技術的範囲と主張することが許されないのであるが、(特許法36条の要件不備として拒絶理由通知を受けたことに対する補正により)特許を付与された場合においては、発明の構成を特定する趣旨で特許請求の範囲の記載を明確にしたからといって、特許権侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲を特定の特許請求の範囲の記載の技術そのままだけのものとしてしか主張できないものではないというべきである」としていた。また、大阪地判平8.9.26(青果物包装体事件、判時1602・115)でも、「出願人において、特許請求の範囲の記載の意義を限定するするなどした陳述が、例えば特許異議申立人主張の公知技術(いわゆる引用例)との関係で新規性又は進歩性を欠くとの異議事由を排斥するのに全く必要でなかったとか不必要な範囲まで限定を加えるものであったという場合には、右陳述に対する第三者の信頼はいまだこれを保護しなければならないようなを合理的信頼と評価することが困難であるから、右包袋禁反言の法理は適用されないというべきである。」としている。さらに、1997年3月3日ヒルトンデイビス米国最高裁判決は、審査経過禁反言は先行技術に対する特許性を確立するという理由のような制限された理由のためになされた訂正に対し適用されており、訂正の理由の如何を問わずに適用されるのではない、としている(11)。そうすると、前掲の4-3-2-4や4-3-2-5は立場が異なることとなる。

前記(2)や(3)のパターンは、出願人において特許性を確保維持するためにとった行動であるという点では前記の(1)のパターンと共通する。しかし、先行技術を避けるための直接の行動ではないから、これら(2)や(3)のパターンにも禁反言の法理を適用するということになれば、最高裁判決が均等論を認める趣旨として「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であ」る、と説示している点にも矛盾してくるのではないか。例えば、出願人としては、出願当初だけではなく、特許法36条違反の拒絶理由通知を受けこれに対応すべく補正する場合であっても、必ずしも、完全明細書を実現できるものではない。また、先行技術に直接関係しない補正をする場合でも、権利取得に急であるために結果的に言えば不要と評価される補正をすることもある。かかる場合にもすべて禁反言を適用するということになれば、認識限度論となってしまう。最高裁がそこまで要件5を考えているとは解しがたい。

本判決では、出願人としては、「ほぼ垂直に保持された状態で」という要件を限定付加することによって拒絶理由を回避できると考えて補正をした。そして、実際の出願手続においても、公知技術の存在を指摘した拒絶理由通知がなされた場合(特に進歩性を否定するもの)、前述のように直接的に各公知技術を回避するための補正が中心目的であるが、それだけでは不十分なので(自信がないので)、ある程度多めに限定することもしばしばある。その場合には、客観的には、直接の回避部分とそれ以外の回避部分とは一体として特許性の維持に寄与していると考えられるが、もし、その補正部分が客観的・明白に先行技術とは無関係な補正ということになれば、特段の事情の存在が否定され均等論が肯定されるべき余地があるかも知れない。

少なくとも、本判決は、前記東京地裁の裁判の流れとは異なっているように思われる(12)。

(1) 例えば、三村量一「無限摺動用ボールスプライン軸受上告事件」ジュリ1134・115、田中成志「無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決」知財管48・8・1273、牛木理一「均等論と自由技術論ーボールスプライン軸受事件最高裁判決に思う」知財管48・10・1569、熊谷健一「均等論適用に関する動向と今後の特許発明の保護」知財管48・11・1775、本間崇「最高裁判決(無限摺動用ボールスプライン軸受事件)からみた21世紀におけるわが国の特許権の権利範囲の解釈の動向」知財管48・11・1795、宮園純一「スプライン事件最高裁判決とその評価」パテ52・2・53、服部榮一「私説均等論ーボールスプライン事件における最高裁判決をふまえてー」パテ52・6・65、伊東忠彦「最高裁『ボールスプライン』事件以後の均等の判例」パテ52・6・79、青木高「均等要件のいくつかに関する特許委員会有志の考察」パテ52・6・89、伊藤嘉昭「均等要件(意識的除外)に関する各種考察の報告書」パテ52・6・104、渡邊功二「ボールスプライン事件最高裁判決における置換容易性(均等要件3)の判断基準時」パテ52・6・106、特許委員会第2グループ第3小委員会「均等論に関する論点の研究(その1)、(その2)ー最高裁判所判決が特許実務に与える影響ー」知財管理49・7・895、同49・8・1031、塩月秀平「技術的範囲と均等」知的財産法と現代社会ー牧野利秋判事退官記念ー85、松本重敏「特許権侵害訴訟と裁判所の職責ー最高裁『無限摺動用ボールスプライン軸受事件』均等判決を中心としてー」前同169、設樂隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」前同299、牧野利秋「均等論適用の要件」特許研究1998・9・33、村林隆一「特許発明の技術的範囲と均等」企業と発明1998・4・2、等々。

(2) 例えば、伊東忠彦・前掲。三枝英二「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」企業と発明1999・8・9

では一覧表にまとめられている。

(3) 昭和55年1月から第5版であり、第4版(昭和52年4月)までは、この点には触れられていなかった。

(4) 中山信弘「工業所有権法上特許法第2版」398頁。なお、設樂隆一・前掲302頁。

(5) 判例時報1664・132。

(6) 中山・前掲401頁。

(7) 設樂隆一・前掲311頁以下は、特許無効の抗弁や独自開発の抗弁を認めることに肯定的なようである。牧野利秋「特許発明の技術的範囲確定の問題」牧野・斉藤・知的財産関係訴訟448も独自開発の抗弁を肯定している。

塩月秀平・前掲「技術的範囲と均等」195は、ヒルトンデイビス事件米国最高裁判決(1997.3.3)おいて、「被告が独自の開発をしたからといって、当業者が構成要件の置換可能性を知っていたかを必ずしも裏付けるものではないが、そのことを知っていたことが認められる場合は多い。」との説示部分を紹介し、「独自開発の主張も均等を認めるか否かを決定する要素の一つである」としている。中山・前掲406頁は消極的か。

(8) 三枝英二「米国における審査経過禁反言と日本における包袋禁反言、意識的除外及び意識的限定」知財管47・10・1405、拙稿「技術的範囲の解釈と意識的除外論」判例特許侵害法Ⅱ(内田修先生傘寿記念)311頁。

(9) 牧野・前掲特許研究39頁。

(10) 同じ特許権に基づく侵害事件である大阪地判平10.9.17(判時1664、123)では、要件1、要件3について判断(否定)したが、要件5については触れていない。

(11) 三枝英二「ワーナージェンキンソン米国最高裁判決評釈ーヒルトンデイビス上告審1997年3月3日判決ー」パテVol.50、No.8、1。

(12) 本判決では、証明責任について、積極的要件については、権利者側に、消極的要件については相手方に認めるべきであるとしているが、筆者も賛成する。また、間接侵害の場合についても均等論を肯定したが、特に異論はない。

(参考)