昭和32年(1957年)、

ポリエステルの製造ライセンスを取得して、翌年から生産が開始されました。

両社共通の商標としてテトロンが使われています。

商標なので、現在、帝人と東レではテトロン®と、®付きで表記しています。

なお、帝人の旧社名にある人造絹糸はレーヨンのことだそうです。

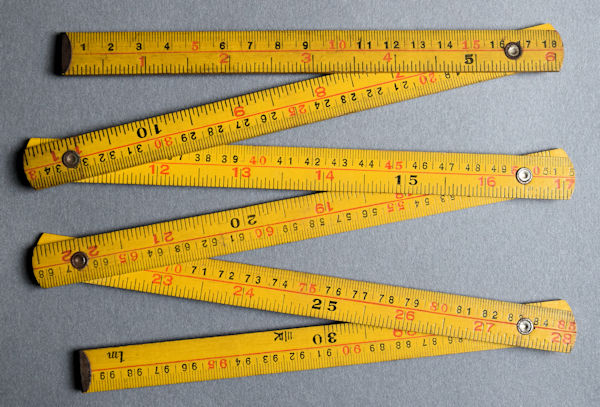

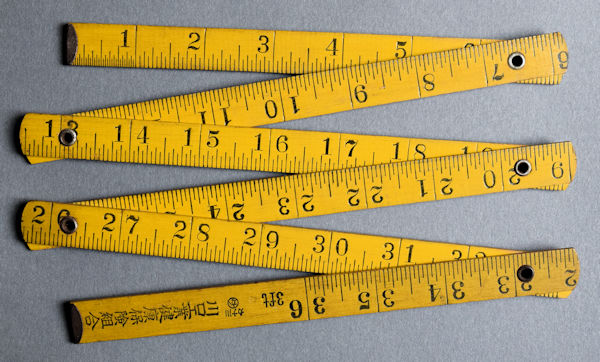

昭和33年(1958年)以前のものと思われる

センチ(メートル)と寸(尺)が併記されています。

計量法により昭和33年(1958年)12月31日限りで取引や証明に

現在、尺目盛りが付いたもの(尺相当目盛り付き長さ計)は、尺の目盛りに、メートル法の値が記されているようです。

裏面はインチ(フィート)表示になっています。

昭和38年(1963年)に電気式蚊取り(マット式) ベープ が発売されました。

その前は蚊取り線香や

その後、電気式蚊取りは液体式(昭和59年(1984年)アースノーマット)が発売され、

さらには電気を使わないワンプッシュスプレー式(平成20年(2008年)おすだけベープ)も発売されました。

令和6年(2024年)には、金鳥から置くだけのシンカトリが発売されています。

歴代の蚊取り線香、マット式電気蚊取り、液体式電気蚊取りも、まだ売られているようです。

昭和のころは、このようなふきんが使われていました。

左は町の肉屋さんの販促品で、右は東芝電気釜(昭和39年(1965年)くらいのものらしい)の販促品です。

似たようなもので、(用途は別ですが)手ぬぐいも使われていました。

てぬぐいは今も売られているようです。

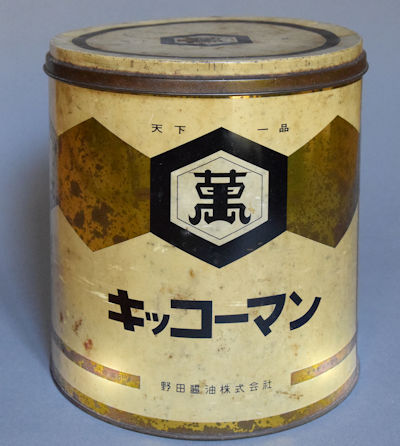

昭和のころは漢字の会社名が多く、ブランド名と一致していないことが珍しくなく、

会社名を変える会社が出始めました。

この缶は醤油9リットル缶が入っていた缶で、会社名の左側には

9リットル缶は贈答用で、ふだんはお店にびんを持って行って詰めてもらっていましたが、地域により異なるかもしれません。

ブランドを変えるところもありました。

ナショナルのブランドは平成20年(2008年)に廃止されました。

社名は松下電器産業株式会社から、ブランドと同じパナソニック株式会社に変わりました。

左はナショナルのネオ ハイトップ、右は東芝(社名は東京芝浦電気株式会社)のキングパワーです。

どちらもマンガン乾電池で、アルカリ乾電池は高価でした。

昭和59年(1984年)に東京芝浦電気株式会社から株式会社東芝に社名が変わりました。

東芝の乾電池にはベルマークがついていました。

昭和30年代後半(1960年代)、インスタントコーヒーが国内生産されるようになり、

家庭で手軽にコーヒーが飲めるようになりました。

ネスカフェは昭和41年(1966年)から国内生産されています。

「違いがわかる男の」ゴールドブレンドは高級品でした。

今は社会全体の生活レベルが上がって、以前より身近になっているように思います。

ネッスル日本は平成6年(1994年)、ネスレ日本に変わりました。

ロゴは鳥の親子と巣をモチーフにしたものですが、写真のものは文字がイラストに重なってわかりにくいです。

ネスカフェのびんだけ残っていたので、中身は撮影用に

近くにスーパーができていないなどで、牛乳の宅配を利用する家庭が今より多かったものと思います。

これは当時の販促品と思われるコップで、遊星仮面(昭和41年(1966年)から昭和42年(1967年)に放送)と

遊星少年パピイ(昭和40年(1965年)から昭和41年(1966年)に放送)が印刷されています。

アニメの内容はまったく覚えていません。

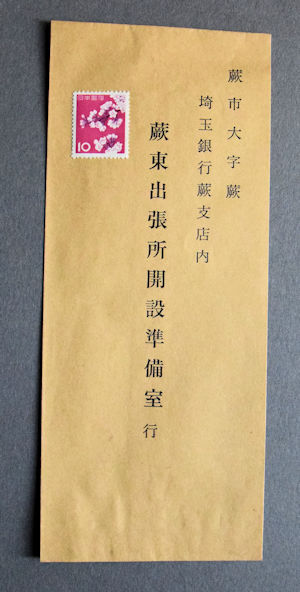

昭和43年(1968年)に郵便番号が導入されました。写真はその前の封筒です。

郵便番号だけではなく番地も書かれていません。

この場所は今は

埼玉銀行蕨東出張所は昭和39年(1964年)12月25日に開設され、

昭和41年(1966年)10月1日に蕨東支店になったそうです。

今は埼玉りそな銀行蕨東支店になっています。

郵便番号導入当初は3桁+2桁で、うしろの2桁は使われない地域がありました。

平成10年(1998年)2月から3桁+4桁が導入されています。

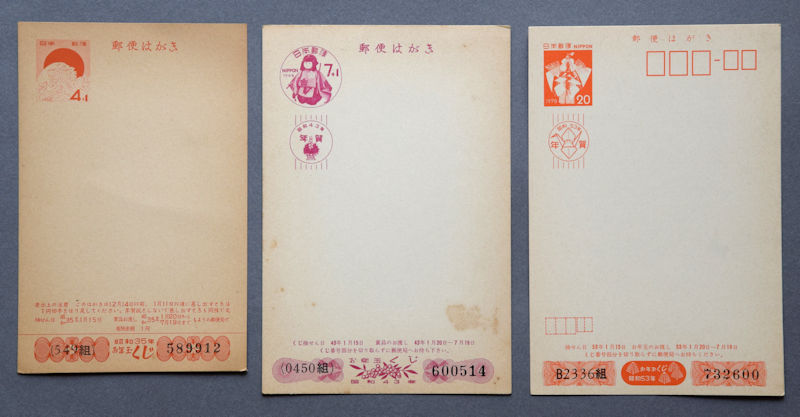

はがきが今の大きさになったのは昭和41年(1966年)のようです。

写真中央は昭和43年(1968年)用の年賀はがきで今と同じ100mm x 148mmですが、

写真左は昭和35年(1960年)用の年賀はがきで、90mm x 140mmとなっています。

写真右は昭和53年(1978年)用の年賀はがきです。

昭和35年(1960年)7月、

数か月遅れて、旭ダウ(のちに旭化成工業に吸収合併)からサランラップが発売されました。

発売当初は、冷蔵庫や電子レンジの普及率が低く、ラップはあまり売れなかったそうです。

クレラップは昭和48年(1973年)に、箱のデザインが花柄に変わりました。

平成元年(1989年)にはNEWクレラップにリニューアルされています。

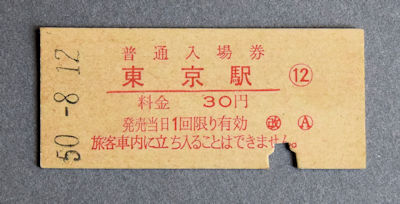

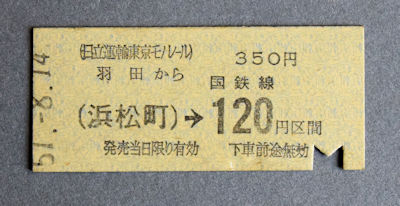

鉄道のきっぷは厚紙でできた硬券でした。

これは新幹線の入場券です。

国鉄は昭和62年(1987年)4月に地域別の旅客会社と貨物会社に分割されました。

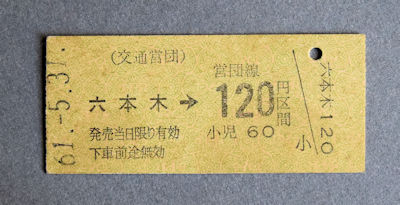

東京の地下鉄も硬券でした。

平成16年(2004年)に東京メトロ(東京地下鉄株式会社)になる前、営団(帝都高速度交通営団)という事業体でした。

東京モノレールは昭和39年(1964年)に開業時、日立グループの会社(日立運輸東京モノレール)でした。

日立の樹のテレビCMでは昭和48年(1973年)から昭和59年(1984年)まで載っていました。(初代CMから5代CMまで)

平成14年(2002年)からJR東日本のグループになったようです。

このきっぷ当時の国鉄120円区間は、21〜25kmだったようです。

昭和47年(1972年)、保温ポットは、持ち上げなくても注げるエアーポットが登場しました。

象印エアーポット ”押すだけ” は昭和48年(1973年)に発売されました。

これは象印エアーポット 押すだけ VE-2200ですが、詳しい年代は不明です。

初期のエアーポットは中せんをはずしてお湯を入れる方式でした。

昭和50年代(1980年前後)は、飲み物はビンが主流で、牛乳類の飲み切りサイズは

三角の紙パック(テトラパック、正しくはテトラ・クラシック®というそうです。)もありました。

チェリオの炭酸飲料は当たりを集めるともう一本もらえました。

1コで一本もらえる当たりもあったと思いますが、使ってしまったかもしれません。

三角パックの牛乳はべつかい乳業から今も販売されているようですが、

紙パックではなくプラスチックフィルムに変わっているようです。

(2024年1月放送のザ・ニンチドショー!!で紹介されました。)

ビンの

写真はポコちゃんの栓抜きですが、いつごろの物か、何のおまけだったのか不明です。

昭和40年代くらいの不二家 ミルキーの大きいほうの箱は、揺するとペコちゃんの目が動きましたが、

ポコちゃんの目は印刷で動きませんでした。

その前の初期のころはポコちゃんの目も動くようになっていたようです。

テレビCMなどで、企業名やブランド名にキャッチコピーが添えられることがあります。

昭和47年(1972年)に作られたらしい For Beautiful Human Life というキャッチコピーは、英語として正しくない、

というネット記事がありますが、時を経てみれば、キャッチコピーが多くなかった時代に、

視聴者の印象に残るキャッチコピーとして成功だったのではないか、と思います。

このテムジン オードトワレは漢字の鐘紡時代のものですが、くわしい販売時期はわかりません。

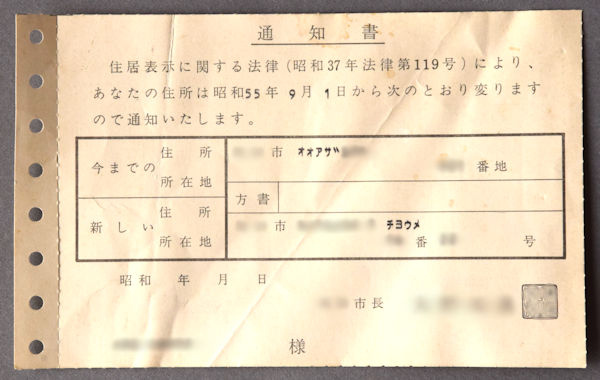

住所の表示が

地域により異なるかもしれません。

昭和55年(1980年)にオムロンから家庭用電子体温計(MC-20)が発売され、数年遅れてテルモから予測方式の電子体温計が発売され、

さらに普及するまで、水銀を使った体温計が広く使われていました。

写真上は

水銀を使った体温計は2021年から製造と輸入が禁止(テルモでは昭和59年(1984年)に製造終了)となっており、

毒性があるものを収蔵しているのはよろしくないと考え、有害ごみとして廃棄しました。(廃棄方法は自治体ごとに指示があります。)

写真下は現代のもので、水銀の代替としてガリンスタン(ガリウム、インジウム、スズの合金だそうです。)

を使った体温計で、現在販売されています。(ドイツ製です。)

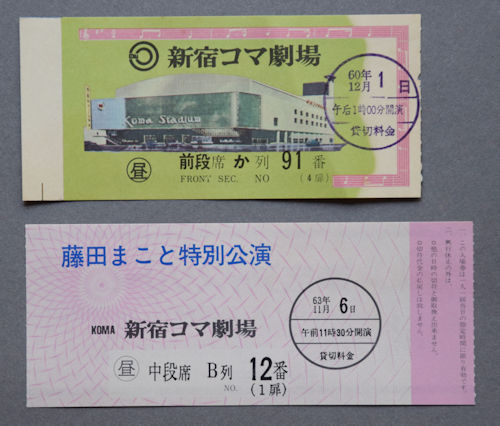

会社にもよりますが、昭和のころは運動会や旅行などの社内行事が盛んにおこなわれていました。

会社によっては、費用を会社負担で、

父親の勤務先(当時の従業員数400人程度)では、慰安会として観劇をしていました。

写真はその時の新宿コマ劇場のチケットです。

写真上のチケットの公演内容は不明です。

新宿コマ劇場は平成20年(2008年)の年末の公演を最後に閉館になりました。

日本酒とウイスキーにはそれぞれに級別制度というのがあり、特級、一級、二級などと表示されていました。

一般的には、特級、一級、二級の順に品質が高いのですが、

日本酒では、審査を受ける必要がない二級酒として販売された

二級酒が必ずしも品質が低いわけではありませんでした。

日本酒の級別制度は平成4年(1992年)に、ウイスキーの級別制度は平成元年(1989年)に、それぞれ廃止されました。

これは菊姫のカタログ 菊姫之記 の第2刷(平成3年(1991年)7月版)です。

お酒は個人の好みが異なるため、特定の酒造会社や銘柄をお薦めしているわけではありません。

とは言うものの、私も薦めてもらわなければ、このカタログを手に入れられなかったわけですが。

情報はテレビなどの放送や本などの印刷物からがほとんどでした。

地域ごとの商店街に本屋さんがありました。

保育社のカラーブックスは昭和37年(1962年)に第一巻が発行され、お手頃価格でカラー写真が多く、ジャンルが多彩で、

情報源として重宝しました。

保育社は平成11年(1999年)に経営危機になりましたが、再建され、カラーブックスの一部の巻は今も売られているようです。

なお、一般論としてインターネット上の情報には、信頼性の低いものもあり、注意が必要と言われています。

本が情報インフラとして重要であることは変わっていないと思われます。