|

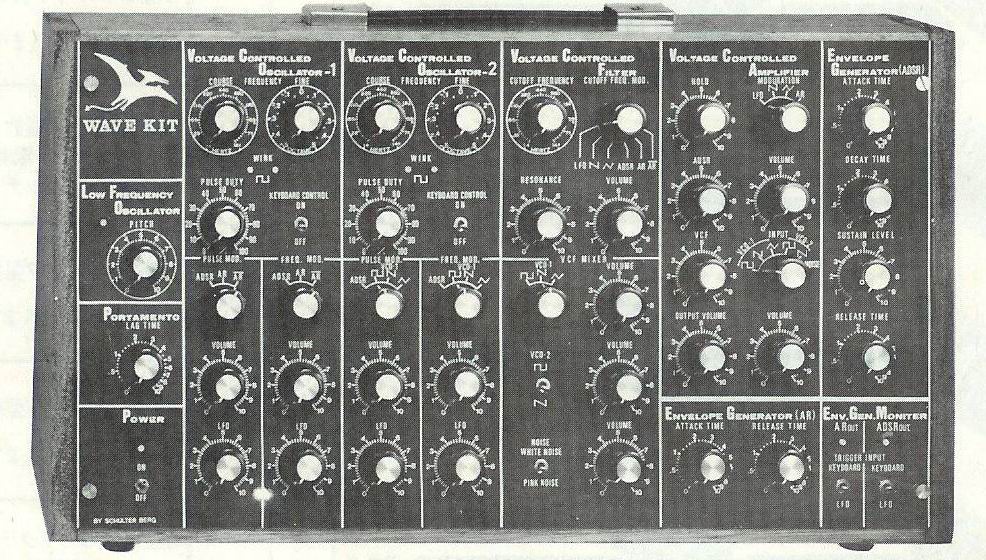

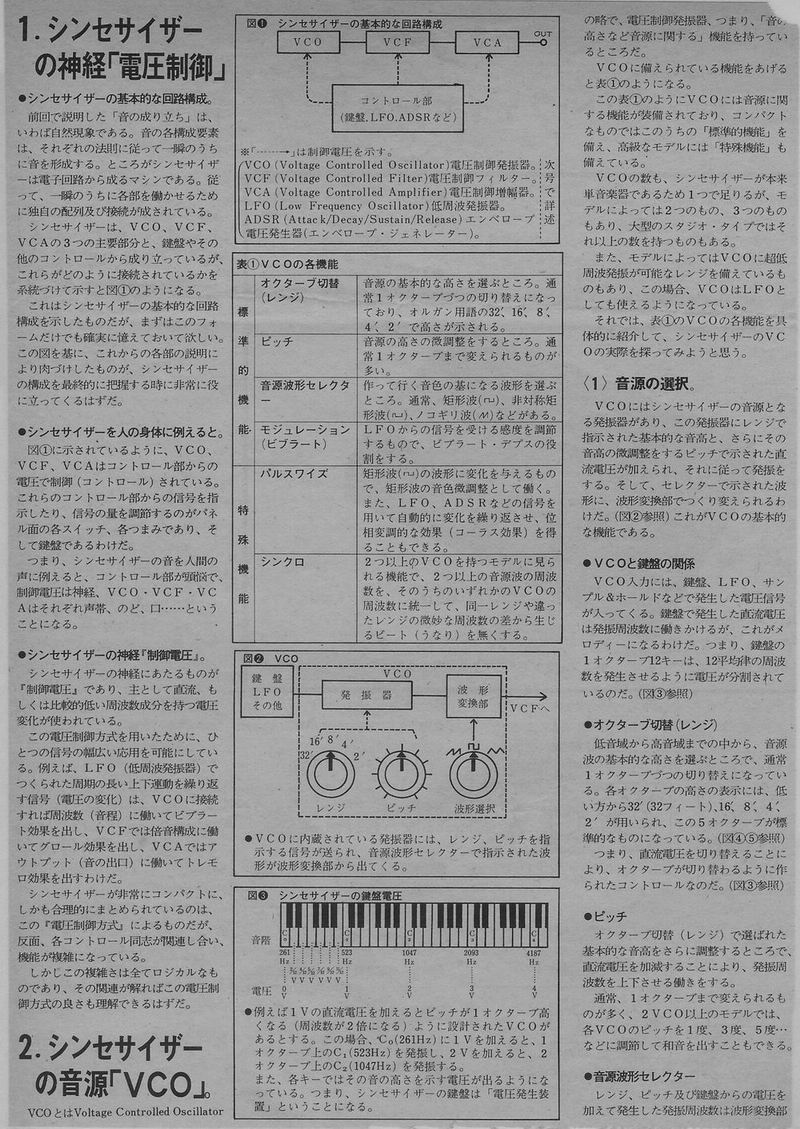

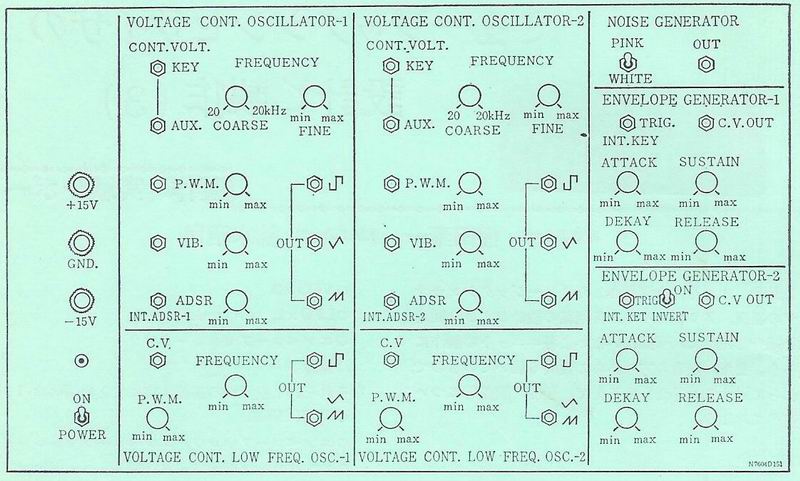

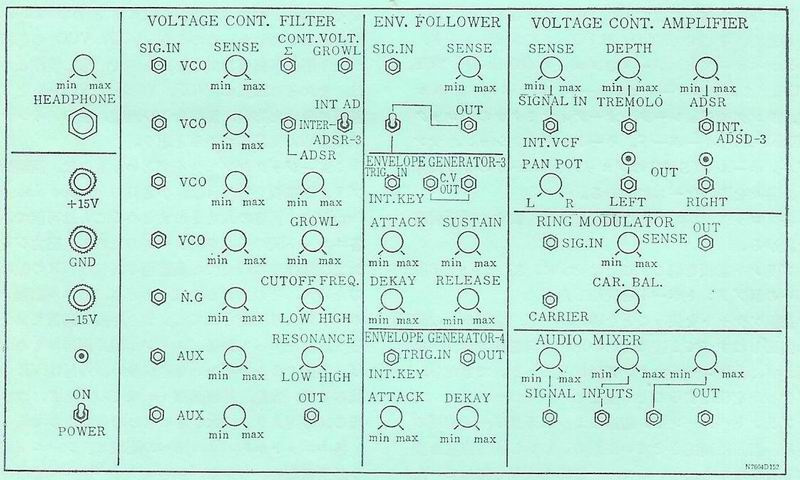

・ MS20

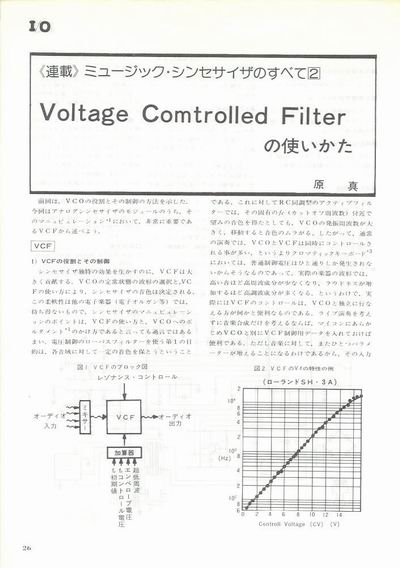

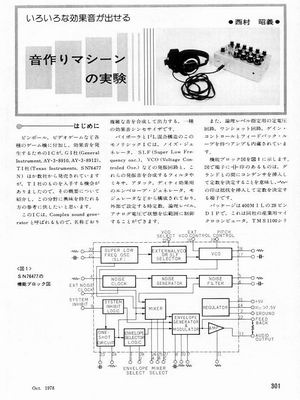

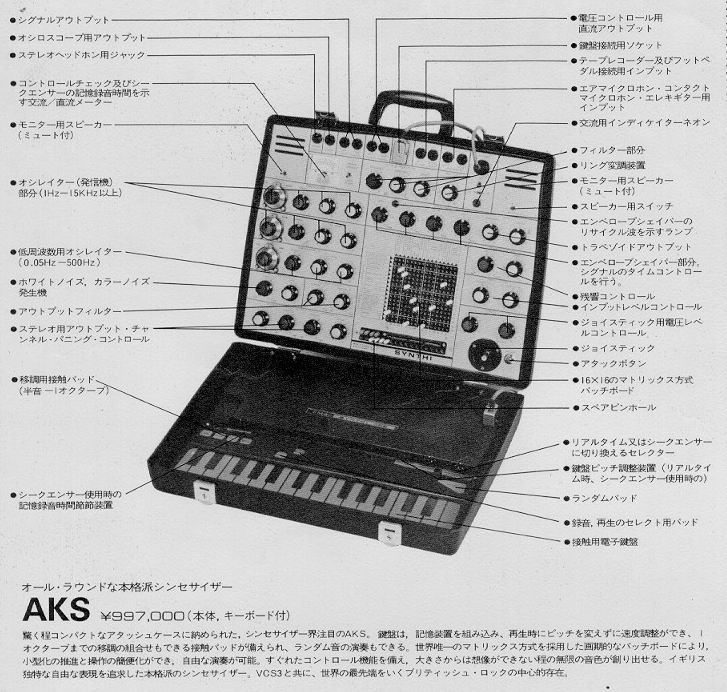

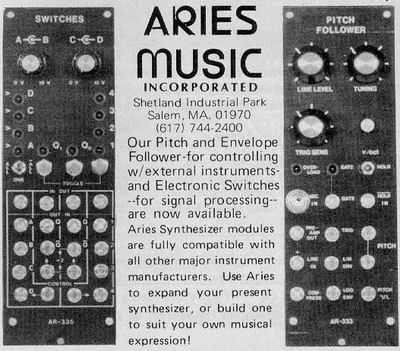

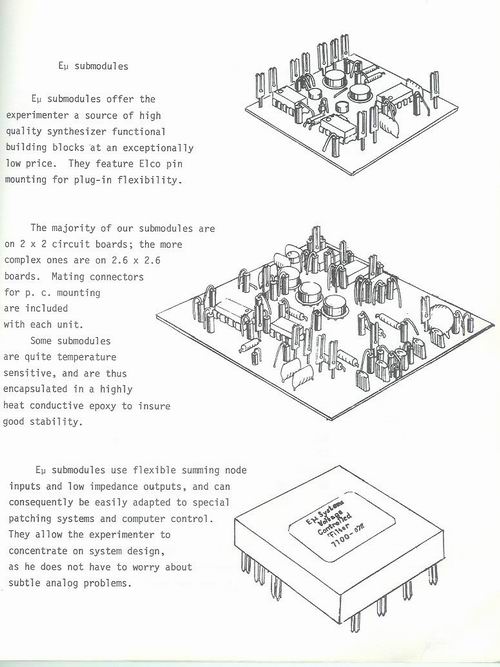

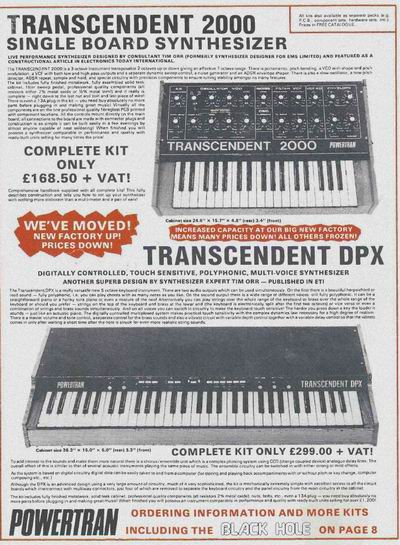

1978年になるとメーカーのsynthesizerの低価格化が始まります。 modular synthで

はKORG MSシリーズ、ROLAND system100Mが登場します。 KIT, DIYではないですが

他の製品に比べればかなりこちらよりの存在だと思います。 その証拠に1979年のトラ技にKORGの広告が掲載されたりした時代です。

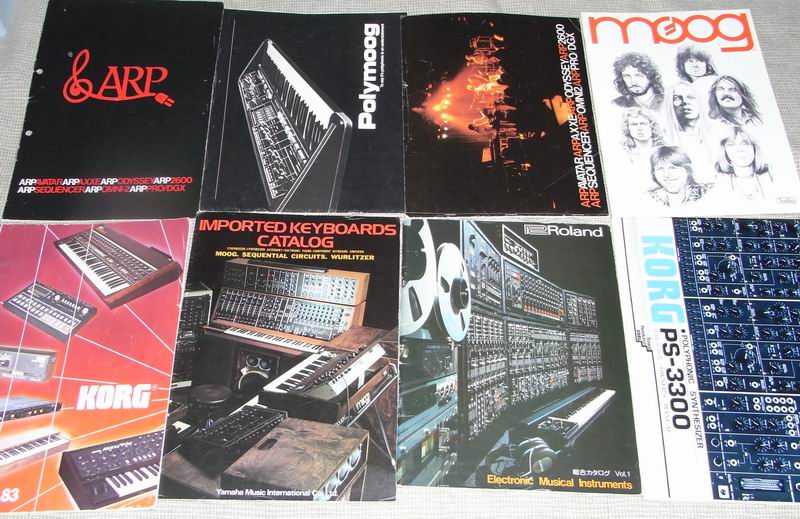

* 10万円以下のsynth KORG MSシリーズカタログ

超低価格のpatchingができる semi modular synthでした。(full modularにしたらこのコストではできません) PSシリーズで得たコストダウン技術を利用した、まさしくKORGの第二世代 analog synth。 このカタログは当時、私にとってはかなり衝撃的でした。

MS以前のKORGのsynthというのは独自のパラメータが多いせいかとっきにくかった

のですが、MSシリーズで突如、正統派かつ安価な patch synthが登場してきてびっ

くりしました。(要は新世代のスタッフが設計に関与といった所でしょう。)

analog synthというと 1V/oct仕様がスタンダードですが、KORGはKeyboard CVに関してはExpo出力でVCOの音階入力はHz/V仕様です。 これはこれで正しい合理的な選択だと私は思います。

Hz/VなのでYAMAHAのCS monophonicとは接続できました。

KORGのKey CV電圧変化の半分がYAMAHAのKey CV電圧変化です。

MS20のVCOは実際はHz/V、Oct/V両刀使いで、antilogも簡略化された物ではありません。 またantilogのscale温度補償はユニークで同軸ケーブルの先端保護用のビニールキャップを使用していました。これでもそこそこの温度補償はできるようです。 温度補償を完全にするには該当箇所の金皮抵抗をtempco抵抗に変えればよく、現在ならtempco抵抗は比較的容易に入手できると思います。 実際、後に発売された完全独立moduleタイプのMS50のVCOはtempco抵抗による温度補償がなされていました。

|

MS20/10/SQ10は同時発売ですがその1年後ぐらいにMS50が発売されます。これは数個のModuleを一体型のケースに入れた物でしたがFullModularです。 上の方でこの価格ではFullModularはできませんと書きましたがMS50は8.9万円くらいだったと思います。VCO/VCF/VCA/EG/LFO/RING/CV MIXer等で構成されていてMS50のVCOは明確にOct/V、Hz/Vの両方の入力を持っています。回路はMS20と同様の3Tr. PUT VCO。 VCFはoct/V only。EGはGND levelでONのNegative Gate。

MS50はMS20と異なりVCF/VCAはMS/PS以前の700S系列の回路でVCf/VCAともDiodeRingによるVCRを使用していますがOPAMPを使いUpdateしています。

|

|

KORGのVCOと言えば国産1号機synthである700の時代からPUTが使用されてきましたが、

このMS20からは従来のPUT VCOの改良型が採用されこのVCOはKORG最後のVCO synth Poly6まで使われました。 この改良型VCOは Tr.で構成したPUTにdiodeと Tr.接続の diodeを追加して性能の向上を図っておりこの MS20VCOから分周の助けを受けずに構成できるようになりました。

このVCOのcore部分も実際は PS3000シリーズで採用されたVCOがベースになっています。

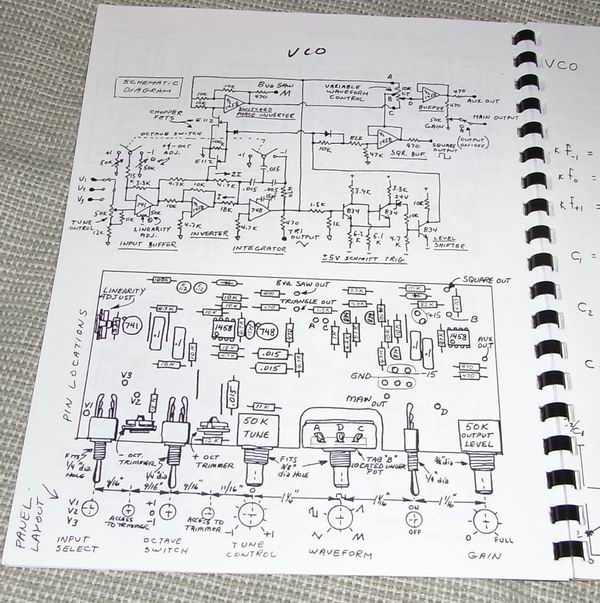

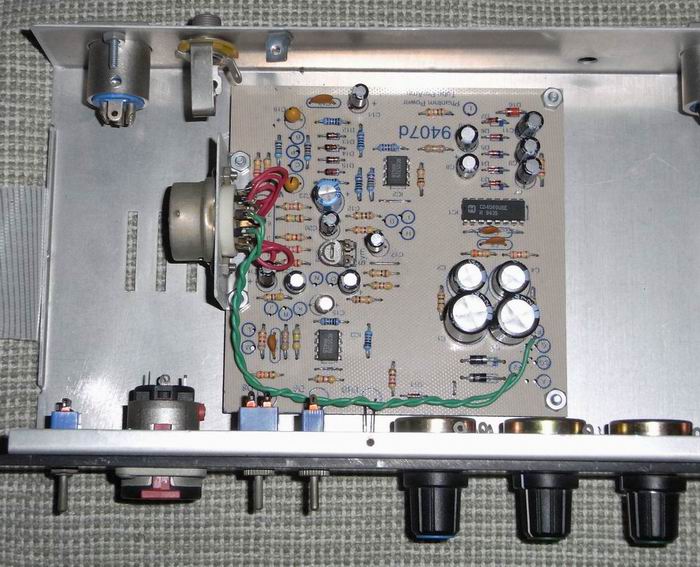

*: KORG 3Tr. + diodeのPUT VCOの動作

PUTといえばanalog synthにおいてはVCOに使われる他にEGに使われることもあり、ROLAND SYSTEM700、TEISCO 100FのEG等に使われています。これらはMSのVCOのように個別のTransistorで構成するのではなく本物のPUTを使用しています。 昨今PUTという素子はめずらしいものになっていますが2023年現在、秋葉の秋月でも購入可能です。自分の場合は1994年ごろPAIAで購入したものを所有しています。

・MS以前のVCO回路等

|

|

1: 鍵盤出力電圧の為の抵抗は従来の複数の抵抗値を使うストレートな方法が改良され通称、無限抵抗ネットワークという方法を用いることにより抵抗値は2値のみで済むようになりました。 この回路の原理はR-2R型のDACと同じ原理です。

|

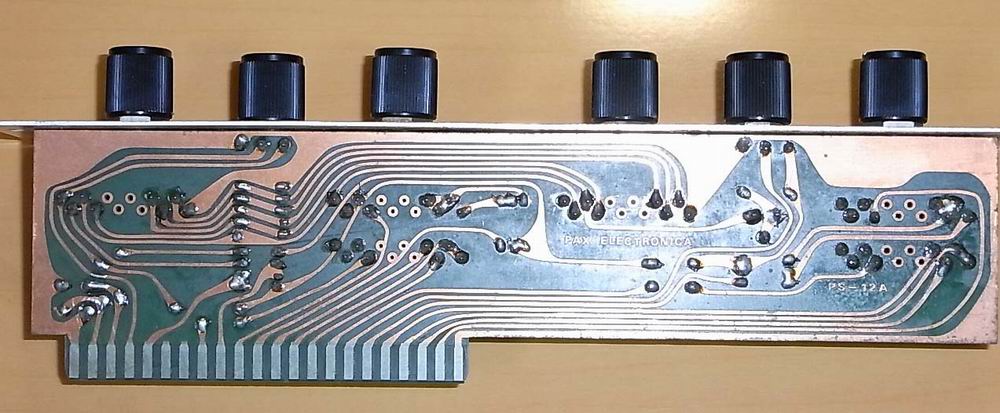

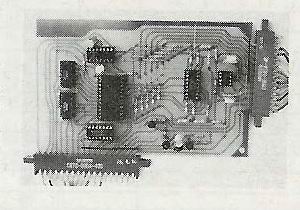

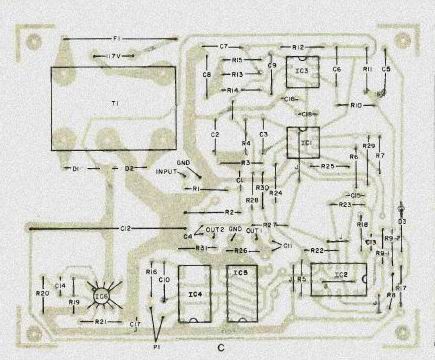

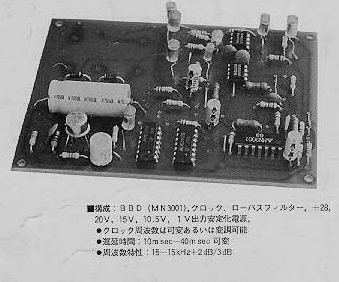

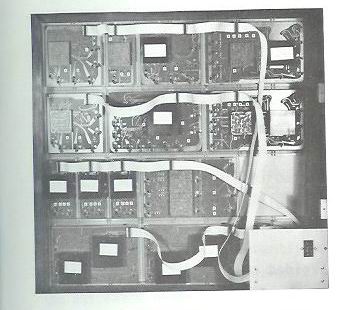

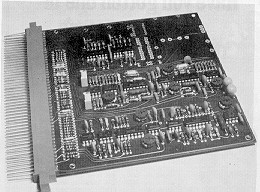

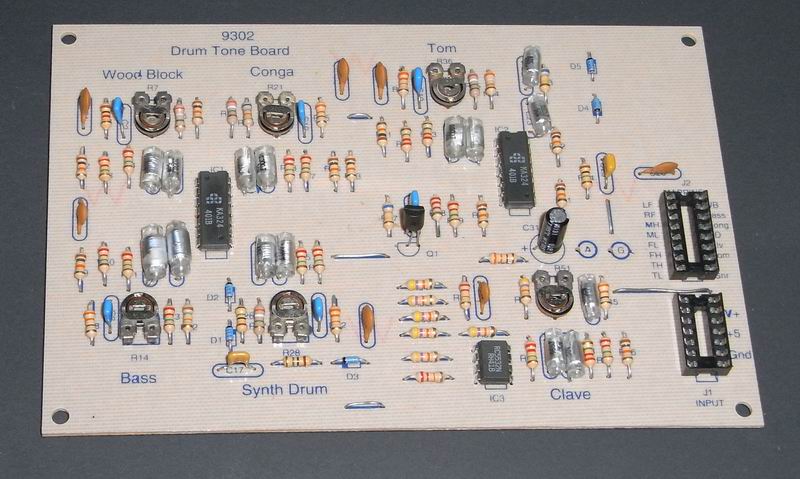

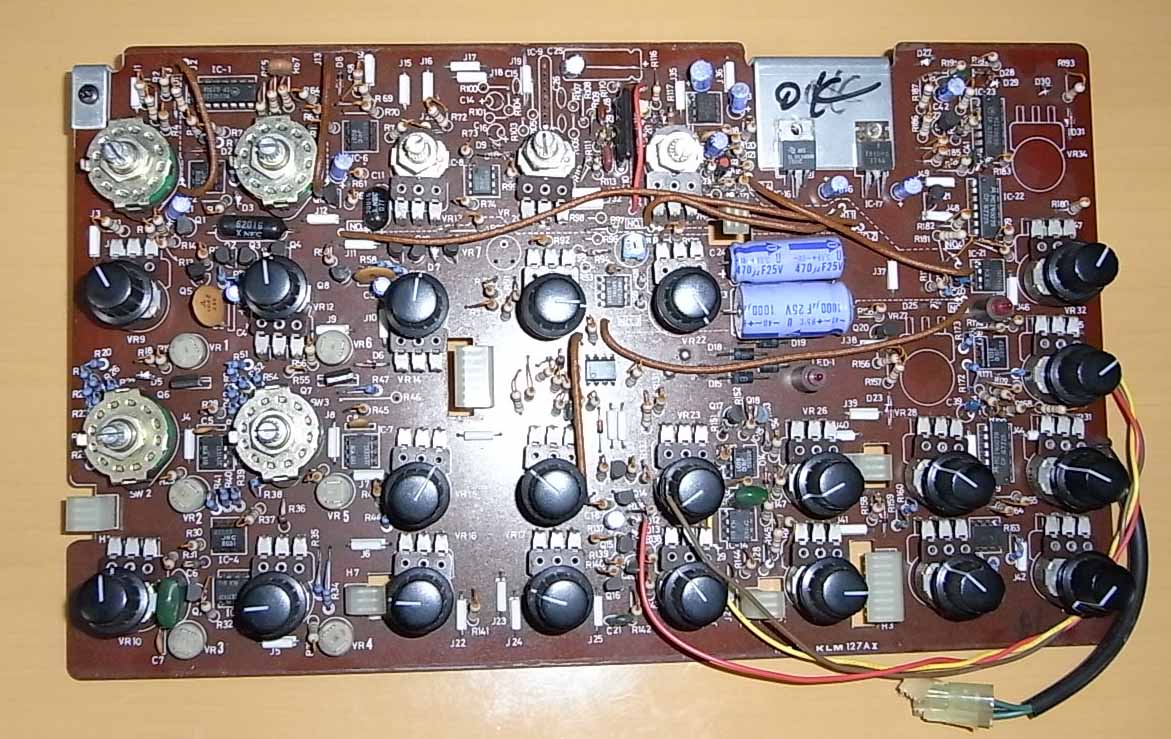

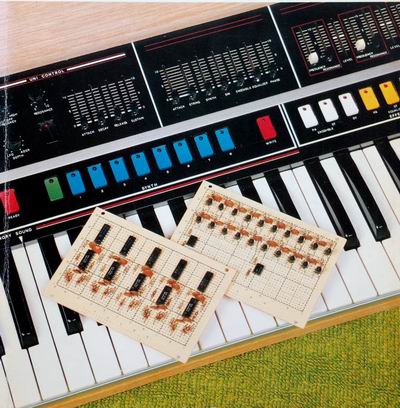

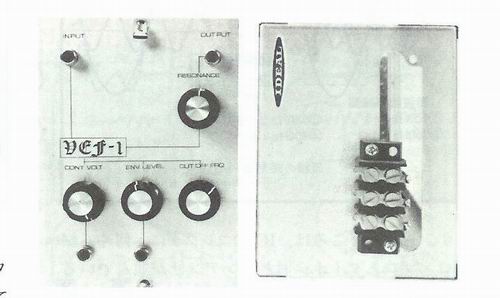

* MS20 main基板

|

MS20は1978年のロッキンfで紹介記事が紹介された後、即購入したと思います。 確か夏だったような。その後1986年ごろ機材を整理したとき、もらってくれる人にゆずりました。さらに1999年ごろ当時やっていたWebPageを見てくれた方からいらない機材なのでということで再度もらいました。もらったものは少々問題ありでまずHPF用のKORG35が不良。 さらにADSRとARのDelay、Hold VRが壊れていて360度回転してしまうという状況。あと鍵盤も問題ありのものでした。 現在では上の写真の基板とトランスのみ保有という形になっています。HPF用KORG35を自作して2っのVRをつければ復活できると思いますがケースとフロントパネルをどうするか。筐体を処分してしまったのにいまさらながら後悔。CS15の鍵盤でコントロールできるので直す価値はありそうですが。

|

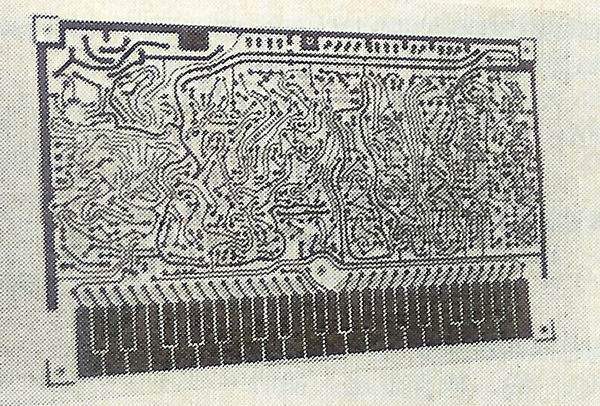

特殊な部品を使っていない(KORG35(*2)以外は)のにもかかわらず部品点数の少ない基板。

部品の実装方法が第一世代より合理的になっています。 それにしても回路の簡略化技術がすごい。

MS20は長期間、製造された機種で途中でKORG35の供給が途絶えることになった為か、OTAの13600を使った同様の正帰還S&KのVCFに仕様変更されました(*0)。 82年の初めにはすでにOTAバージョンのVCF基板に変更されいましたがいつから変更されたかは?です。

これは前期/後期バージョンということでよく知られていますが(*1)、それと同時にVCAも改定されています。 MSのVCAはtransistorの飽和領域での抵抗動作を利用した VCRですが 初期versionはtransistor 1個で非線形歪の改善は負帰還のみ、新versionはtranistorを2個使いにして非対称歪を解消しています。 動作的には差動増幅回路の動作と酷似しており、差動増幅の+出力と-出力を加算(一方は反転加算)した結果と同様な効果が得られるような巧妙な構造になっています。 以下の回路をよく見ると構造が差動回路と似ているのがわかります。 この2Tr VCAはTRIDENT以降に採用されたKORGのoriginal VCAで色々な機種に使われました。

*: 2Tr. VCAの構造

*: 2Tr. VCAの動作原理

*0:

後のKORG POly61のLPFは上記のMS20 OTA 2pole LPFと同様の回路が使われています。POLY61はprogramableなのでresonanceもVCAになっておりこれもMS20後期versionのVCAが使われています。Poly61のVCAも同様です。

*1:

自分の記憶によると出てすぐ購入したMS20のNoiseGen.にはFETが使われていたような記憶があるのですがservice manualにはそのような記載はありません。単に記憶違いなのか。

と思いながら記憶をさかのぼるとNoise Gen.付近の基板は金属ケースでシールドされていた記憶があるのですが買った当時のMS20は無いので勘違いかわかりませんが....。

|

*2: KORG35はVCFのICですが、KORG35の自体は個別部品で構成されたハイブリットモジュールであり特別な部品で構成されてはいませんでした。 このこともあってネット時代になって海外のDIYerの要望からメーカーサイドが回路図を公開するというできごとがおきました。

ICの回路図が公開される以前、実のところはKORG のGuitar synth X911のVCFがKORG35を個別部品で構成させた回路だったためX911のservice manual(回路図)を所有していた人にはKORG35の構成は承知のことがらだったのです。 ちなみにX911のディスクリートKORG35の構成Tr.は2SC945/2SA733という当時の汎用Transistorですので自作するのも容易でしょう。2SC945/2SA733も秋月で現在でもセカンドソースが手に入ります。

このX911もそうですがX911のKBD Version的な設計思想のKORG SIGMAやM500の回路はとても面白いです。回路図/service manualが容易に入手できる今だからこそ安価に昔のsynth回路の追試/実験ができ楽しめます。

KORG35を個別部品で構成したVCFは後にmonotronのVCFにも採用されました。 これは構成がシンプルであることと、単電源でも使用できる回路だったからでしょうか。

*: KORG35の3っのTr.の動作原理

ハイブリットモジュールと言うことでは国産初のanalog synthesizer KORG 700もVCO / VCF/ VCAにモジュールが使用されておりそれらを個別部品で構成させたのが後のKORG 770でしたので上記の例とよく似ています。 KORGに限らず、国内、海外のsynthでもこの70年代前半期にはハイブリットモジュールを使ったsynthがいくつも存在しました。

|

|

・ Oct/VとHz/V

MOOGはVCOのpitchとCVの関係を1V/octで対応する仕様にした為、VCO側にはEXPO変換( 2のべき乗変換回としてのantilog AMP)が入り、 KBD CVはLINEARな電圧変化を出力することになりました。(OCT/V仕様)。

これはvoltage controllというanalog synthを象徴する仕様の一部でもあります。 一方この方式を取らず Hz/V方式と言うVCO側は入力電圧と発振周波数がLINEARな仕様すなわちKBD CV等のCV側にEXPO変化(2のべき乗)をもたせた方式を採用した代表的なメーカーが KORGとYAMAHAでした。

OCT/V方式の場合はVCOのpitchの上げ下げが現在印加されているCVとは独立に別の電圧の加算、減算で済むというメリットがあります。 すなわちKBD CVをかけておいて別のCVでpitchの上げ下げが可能。 逆にデメリットはantilog AMPの温度ドリフト対策が必要なことです。

Hz/V方式はantilogがVCO側には無いのでantilogの温度補償が必要ないというメリットがあるかわりにVCOのpitchの上げ下げはKBDCVを含む現在のCVの集合値に対して乗算、除算が必要になる、すなわち単純にCVの加算、減算では対応できないのでその部分の対応がめんどうです。 またKBD CVと同様 LFOなどのVCO modulatorに対してEXPO特性を持たせる必要が出てきます。

このため Hz/V方式と言っても実際にはOCT/V方式を併用して KBD CVだけはHz/V , LFOなどのmodulatorに対してはOct/V仕様の入力側に接続することとし、KBD CVに対してだけ乗算、除算をするような構造となるようになっている物が多いと思います。

KORG MSのVCOは一般的な antilog AMPの Iref入力に EXPOのKBD CVを印加するしくみになっており、KBD CVに対して抵抗分圧で乗算、除算を行い Octave selectができる合理的な設計になっています。 すなわちMSはHz/V synthといいつつも普通のoct/V synthと同様の antilog ampを積んでいるわけでspanの温度補償が簡易型だと言うことです。

Hz/V方式の semi modular MS20は若干特異なsynthではありますが、KBD CV出力がEXPOであってもMSシリーズだけで完結している(full modularのMS50などとつなぐ)分にはmodular synthとしての破綻はほとんどないでしょう。 あるとすればVCFを発振させKBD CVで音階を出そうとした場合音痴になると言ったことぐらいでしょうか。

MS以前は同じKORG analog synth同士でもCV/GATEのI/Fが無いため接続して動かすことは不可能でしたがKeyCV/Gateが出ているMSシリーズは相互接続がやっと可能になり後に発売されたSIGMA/X911とも接続が可能になりました。一方Oct/Vを採用したROLANDは1975年のSH5からCV/GATE I/Fが付いており以後のmono synrthはすべてI/Fが付いていました。MSは1978年発売ですので3年遅れということでしょう。

|

当時MSとOct/V synthの相互接続ができないかと思った人は多くいたでしょう。 MSでoct/V synthを動かすことは無理としてもOct/V synthでMSを動かすことは何とか可能です。MSのOct/V入力にOct/V synthのKEYCVをいれSpanを調整、Gateは極性反転のTr. Inverterを入れればいいわけですがMS単体ではTr.を動かすための電源がないので(*1)Wheelを動かして電源を作るとかESPを利用してOct/V synthのAUDIO信号からnegative Gate信号を得るとかと思ったら電源無しでもだいじょうぶのようです。

*1:

negative gate(S-Trg)方式はOFFでオープン、ONでGNDショートの信号なので単なるSWのON/OFFだけで操作が可能でMS20についているMomentalySWはその構造になっています。ゆえにInverterというかTr.の飽和SW動作でいいわけで問題はNPN Tr.のコレクタ電圧がV-Trg. ONで飽和状態すなわちVb > VcになってS-Trigの閾値以下になればOKです。MS20のEG回路を見るとROLAND typeのGate out信号にNPN TransistorのB-E間に抵抗を介してをつなぎC-E間をMSのTriger INにつなぐだけで外部からの電源無しで Triger反転が可能ですね。

(MSのGate in が Vccと抵抗でつられているのでTr.SWが構成できますます)

* MOOG S-TrigとV-Trigの対応(MSでも同様) V-Trig. to S-Trig. 変換。

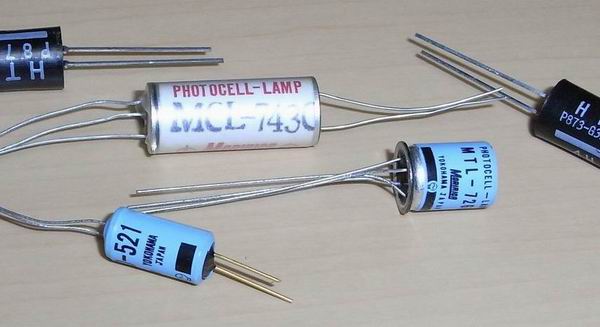

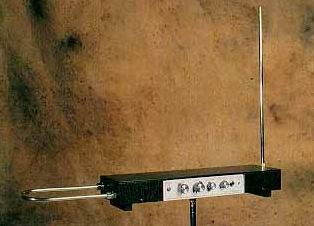

Hz/VとOct/Vの相互接続の要望があってか? MS20/10発売後にOVT/VとHz/V synthの相互接続を可能とするMS02(antilog/log/Gate comparator)が発売されました。 基板状の黒いビニールキャップでantilog/log AMPのdualTr.をカバーして温度変化を緩和しているのはMS20/10と同様でTempco抵抗は未使用。GATE反転回路は両者のTrig.に対応するためにTr.SWの前にOPAMPのコンパレータ/ 極性反転回路が入っています。

参考:

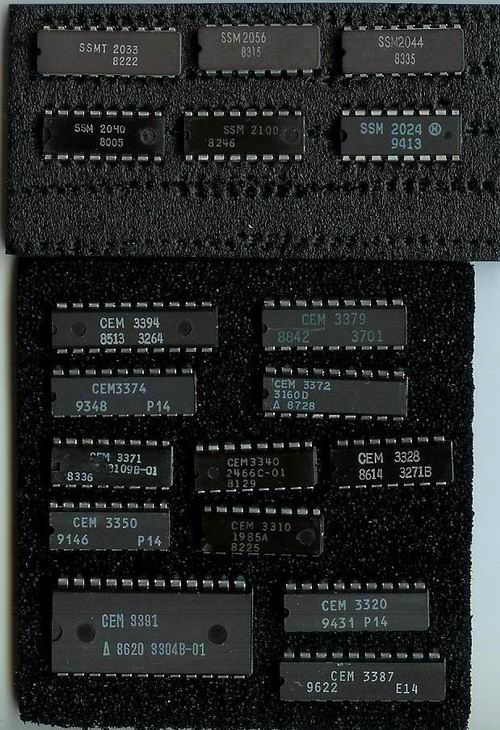

ちなみにSSMのSSM2100を使えば恒温補償付きのantilog/Log AMPが簡単に構成できますし出力は電圧でも電流でもOKなので便利なのですがこのIC、知名度はとても低いです。 SSM2100はSSM2033 VCOからantilog AMPと恒温槽を取り出したようなICです。

* MS20の Hz/V Oct/V 共用 antilog AMP

|

* Hz/V勢(グループ)のPolysynthにおけるOct/V(antilog AMP)の意味

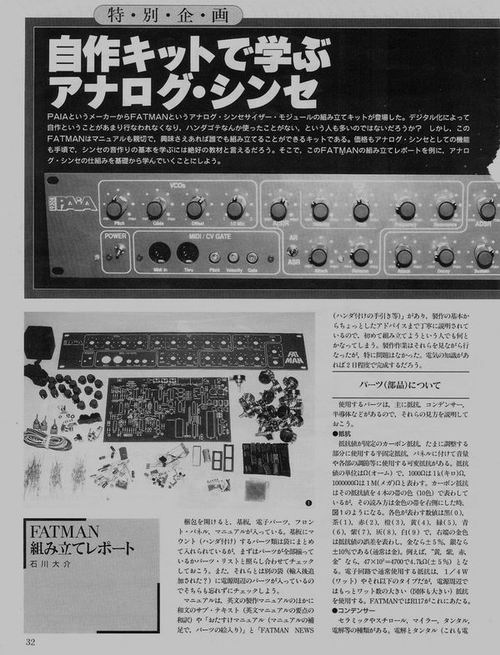

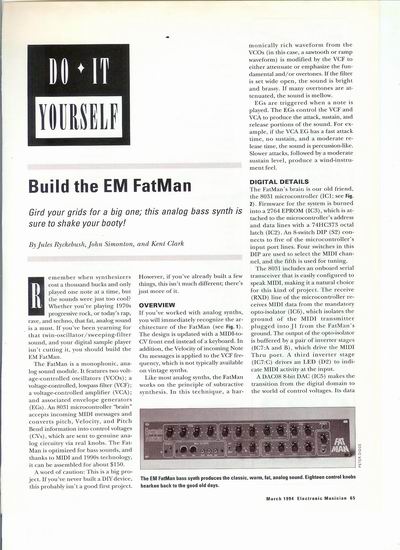

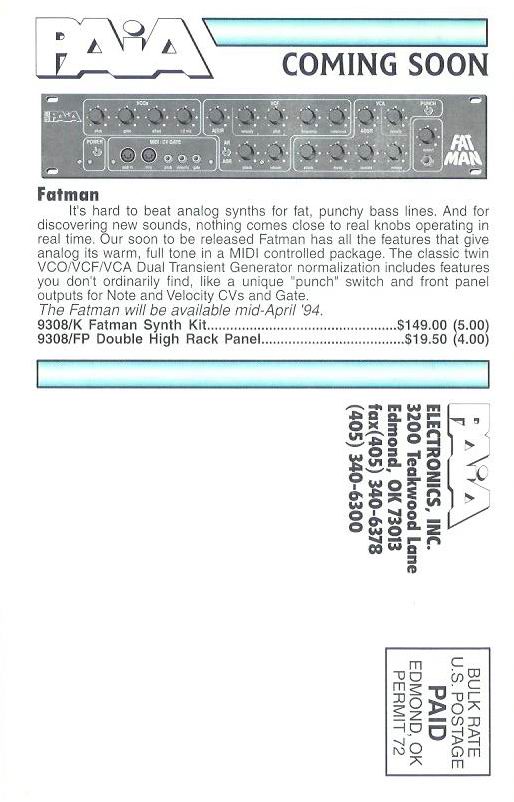

oct/Vが主流であることは事実なので雑誌等に掲載されたDIY synthは PAIA等一部を除くと、やはり oct/Vでした。

YAMAHAは1号機のGX1から最後のanalog poly synth CS70Mまで Hz/V方式を貫きましたが、KORGの方は Key assignerのpolyphonic Tridentとpoly6は基本 oct/V方式になっているのですが、よくよく回路を見るとantilogは一つしかありません。 これは考えようによっては1個のantilogはEXPO出力のkey CV出力回路であって各voiceのVCOは Hz/Vというふうに見えないこともないというか設計思想的にはそう見るのが正しいようにも思えます。 いかにもHz/Vメーカーらしいアプローチだと思ってしまいます。

すなわち通常のpolysynthはantilog AMPがvoice数必要なのですがHz/VグループのKORGとしてはそのような発想ではなくKey CVはExpo出力であってリニアではないという考え方であってKeyCVを作り出す手段がantilog ampであるという考え方なので1個のantolog Ampを使用してMultiplexしてVoice分のKeyCVを作りだします。(これはYAMAHAのPolySynthも同様ですがYAMAHAの場合はKeyAssigner ICがEXPO変換を内蔵しています。)

KORGのPoly synthのantilogはTRIDENTではROLANDと同じuA726でしたがPoly6では普通のTr.によるantilogでしたがScale補償用にCPU制御のFullTime AutoTune機構を備えていました。この場合も1個のantilogのみを監視すればいいので負担は小さくなり、さらにはPoly6ではstretchTunning機構も備えていたようです。ちなみにTRIDENTではAUTO TUNEは搭載していませんがOctaveがずれないようにOctaveは分周になっています。ここらへんも今ではServiceManual/Schematicsが簡単に手にはいるからわかることですが。

一方のYAMAHAは EXPO出力のKey assigner ICを早くから開発し使用しています。 このこともあってYAMAHAのCS80等のpoly synthはCPUを使っていません。 YAMAHA最後のanalog poly synth CS70MのみがCPUを使っており

この機種だけがKey CVに関して EXPO出力のDACで対応しています。 DIY poly synthにおいてもoct/V仕様が

普通ですがCS70M / Poly6を参考にしてHz/V polysynthを作ると言うアイデアはどうでしょう。

|

YAMAHAのEXPO出力のKey assigner ICのメイン部分は700やMS20等で採用されたR2-R型構造の無限抵抗ネットワークがベースになっておりこれによって1octave分の音階を作り出し、さらに

基準電圧を分圧してoctaveの可変を得ます。 この構成はロッキンfの DIY Effectorで"クロマチック オシレーター"という無限抵抗ネットワークを利用した製作がありましたが同様の原理ですので参考になると思います。

|

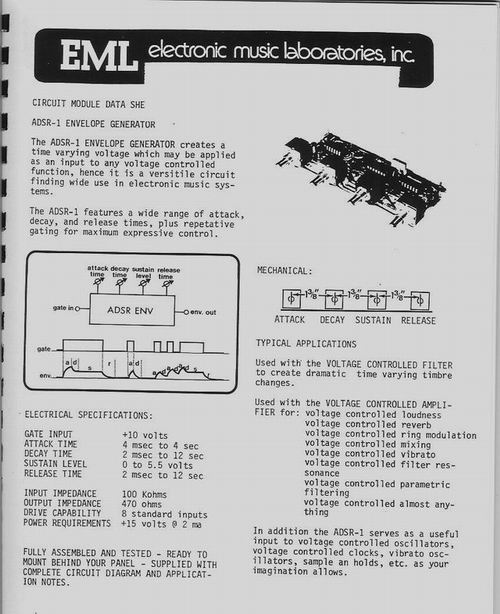

MS20 EG

2っあるEGのうちDADSR EGは複数のoutputを持っています。 標準的なoutputの他sustain levelを0にできるoutputがあります。これはYAMAHAのCS10/CS30で採用された方式でVCFにEGをかける際、susiatain levelを0にすることでEG depthを可変してもsustain状態時のFcを固定できるのでEG depthを変えてかつそのつどFcを動かすというわずらわしさを解消する機能なのですがnetなどを見るとその意味が理解さていないようで使いにくいと評価されているケースをよく見かけます。

これはこれ便利な機能なのですが知る限り、YAMAHA CS10/CS30/CS50/60/80 KORG MS10/20/50 MOOGの一部の機種以外では使われていないようです。 YAMAHAでも後のCS70M/CS15、KORGでもMS以降は

通常のADSRタイプとなってしまいました。 通常ADSRタイプよりはコストがかかるからでしょうか。

|

MS20/MS10のAudio信号系Module VCO/VCF/VCAは他メーカに無いとても少ない部品で構成されているのが特徴ですが上記の回路説明のように動作はとても複雑であって理解に苦しむ回路でもあります。ごく一般的というか典型的な回路でそれらを構成すれば2VCO/2VCF/2VCA/2EG/RING/NOISE/LFOさらにはESPの搭載された鍵盤付きsemi moduler synthはこの価格ではできなかったでしょう。MS20はさらに機構部品も合理化するためにパネル/筐体は既製サイズの1枚鉄板を無駄なく遣うことでパネル寸法/デザインが決定されたという点でも最小部品構成でと言うことが徹底されているようです。

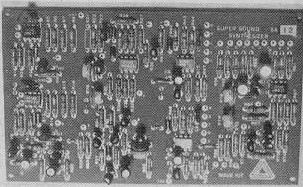

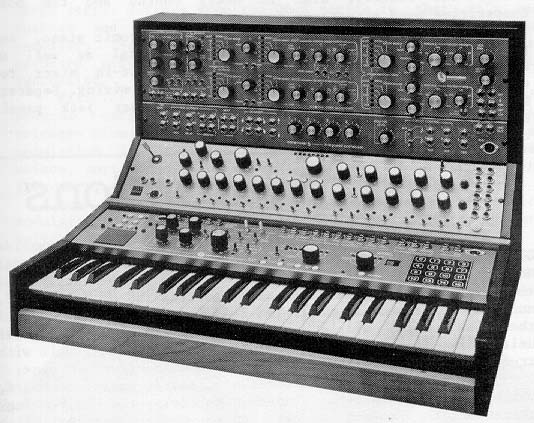

MS20/MS10はsemi modularという負い目があるわけですが後にMS50という1っの筐体には入っていますがそれぞれのModuleが完全独立したFull Modularが翌年の79年に登場し確かヤクルトホールで発表会があったと記憶しています。 MS50はHz/V、Oct/V両者完全対応のめずらしいsynthでもあります。他でも書きましたがMS50はMS20/10と異なりVCF/VCAは700S世代のVCF/VCAがベースになっているのが特徴である意味700SのModular化とも言えるかも知れません。 今のようにanalog synthの回路情報が流通していない当時はそのことは知りませんでした。

MS50は販売台数も多くはなく今では大変貴重なanalog synthとなってしまいました。MS20は当時買いましたがMS50も買えるだけの財力は当時なく、というか当時のsyntはこの時代低価格化が進んだといえまだ高価なものでしたしMONO synthが主流の時代でした。

MS20は教材用の黒板のような大型のバージョンがあり、KORGの当時の新宿ショールームのsynthesizer教室で使われておりあの古山俊一氏も講師の一人だったと思います。氏もMS20開発当時のKORGスタッフだったようです。 あとは上記のカタログですが初期のカタログはMS20のつまみの大きさが異なる写真になっておりPortamento VRが大きなつまみだったりしますがその後のversionのカタロクでは現在のような形になっています。

|

余談;

MSシリーズが出た時、特にSQ10の存在は魅力的でしたが買わず(買えず)じまい。12*3系列のCVを発生するMOOG likeなSequencerでした。2025/11 BehringerからBSQ10というSQ10の高機能Versionが発売されます。stepは8に縮小ですがおまけの機能としてMS02相当のHz/V Oct/V変換UNITがパネルについています。元祖のMS02ではSpanの温度補償がビニールキャップでしたがそれはまねせず普通にTempco抵抗で補償しているとは思われますがいかに。 Looksもかなりかっこがいいです。ぜひとも本家のKORGが出さないこれとペアになるMS50のレプリカを出してほしいものですが...。BehringerではARPのsequencerの試作機もありましたが....。

|

|

* Linear FMとHz/V入力

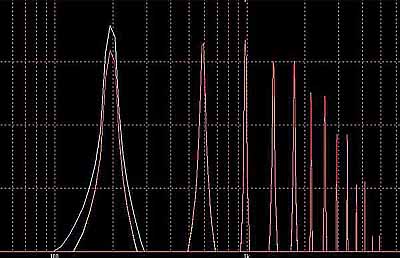

Audio帯域の信号をVCOに印加して変調をかける方法として通常のoct/Vに信号を印加する場合はCross Modulationなどと呼ばれ簡易Ring Modulator的な結果を得ますが、Linear入力側に入力するとLinear FMが実現できます。 すなわちmodulationに対してピッチを変化させず波形のみを変形させることが可能というわけですが。

このLinear FM入力を持つanalog synthは少なくほぼこれに対応しているのはいくつかのModular synthに限られますがDIY synthにおいては比較的採用されているケースも多いのではとおもわれます。 また上記のKORGやYAMAHAのVCOは基本Hz/V入力のVCOなので原理的にはLinear FMが可能です。

特にYAMAHA の CS-30には Hz/V入力にVCOのSIN波を印加するMod VCO2というつまみがVCO1に搭載されています。 YAMAHAのDXシリーズはFM音源ですが正確にはPhase Modulation音源です。 このCS 30のFMはanalog方式の純粋なFMです。 回路的には音階出力のKey CVとVCO2のSIN波をMIXする形でHz/V入力に電圧が印加されますがこCS30の場合はVCO2 SIN outに対してVCAを1段通過する仕様になっていてVCAのVCはKey CVが印加される形になっていますがこれはいかに。

analog によるLinear FMは原理通り実行させるにはdigitalのFMほど容易ではないので実際に搭載されている機種は稀少です。 このCS30のFMも簡易版でFMの原理に完全に対応しているわけではありません、というのもまじめにLinear FMを実現するためにはキャリアとモジュレータの関係において両者のピッチが完全にLock(sync)されている必要があるのとVCOの動作原理上の問題から両者の位相差が同じだと都合が悪いので90度位相をずらす必要があります。 この部分はFMとphase modulationの違いな部分でもあるのですがVCOは積分要素が入ってしまうためです。

さらにはThrough Zero(0) VCOというVCOが必要になります。 これはFMにおいてはマイナスの周波数という概念があってこれを実現するためにはanalog VCOにおいてはマイナスの周波数対応してVCOの回転方向が逆方向に動く必要があるためです。

また上記のCS30のVCOでVCO2 outに対してAMPのKeyTrackingをかけているのにも意味があります。(FMとphase modulationでのmodulator 変調深度の関係)

Linear FMにおいては波形の dynamicな音色変化の動きが可能なのでmodular synthを使ったLinea FMは過去に色々行われていたようで有名なところでは Tangerine Dream がLinear FMを使っていたというようなことを聞いたことがあります。

またVCOの出力を自分自身のLinear FM入力に印加するself modulationという方法もありこれによっても元波形の変形が可能ですが上記のように出力位相を90度づらしてCV inに入力する必要がある為か過去にこの方式を採用した analog synthもほとんどありません。

まあ多少、pitchが変動してもいいという用途であるならば気軽にHz/V入力にAudio帯域のVCOを印加すればLinear FMが可能というわけです。

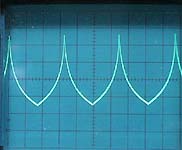

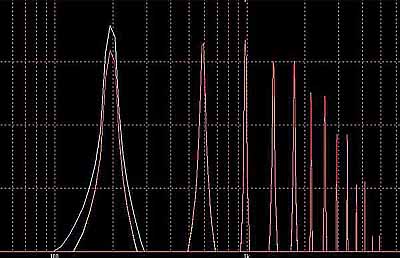

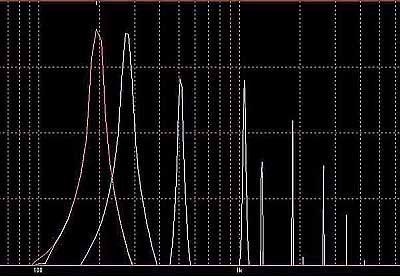

* linear FM ... FM変調しても基音(上図のいちばん大きい山)は動かない。

Expo FM ...FM変調すると基音(上図のいちばん大きい山)のピッチが上昇してしまう

FMの基本原理、FM,phase modulationの違い、analog Linear FMの動作、実現などは面白いテーマなのでここでさわりだけでも取り上げてみたいと思います。

* analog Linear FM etc

* CEM3345によるThrough Zero VCO

YAMAHAや初代のSynclavierがFM音源を採用する以前、Analog方式のリニアFM的な音源はModularSynthのLinear FMの他、実装したメーカーはいくつかあり有名どころではHillwood SY1800(1975)やPearlのPK-801(1979)といった機種があり、また1980年以降、内外でAnalog Synthで Linear FMによるself Modulation機構を試みたメーカーがあったような話を聞きましたがAnalogではPhase modulationができないのでうまくいかなかったようです。SY1800やPK-801の回路を見てみたいですがどちらもschematicsは残念ながら入手できません。

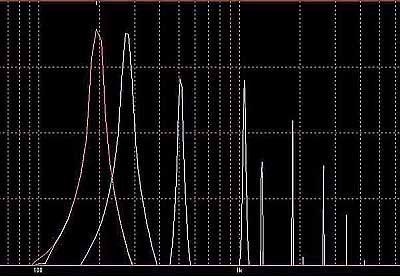

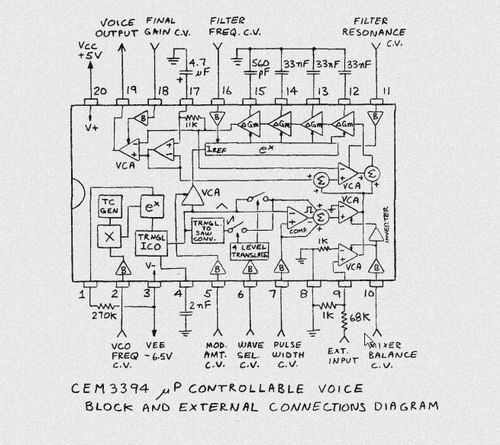

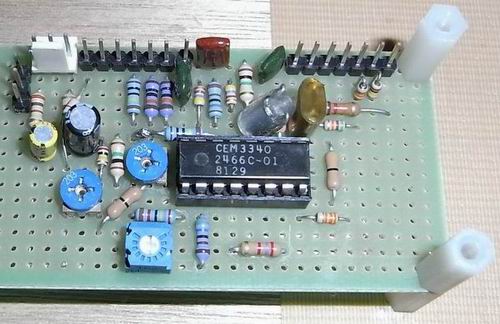

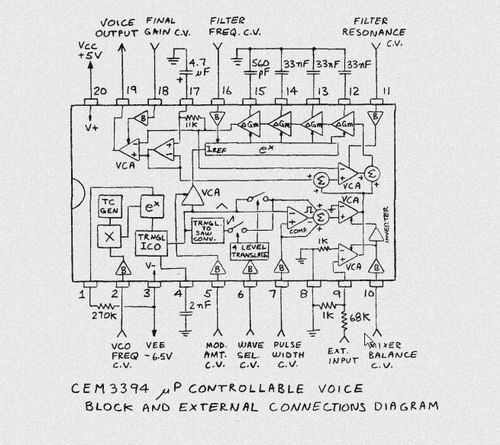

* CEM3394による Filter Linear FM

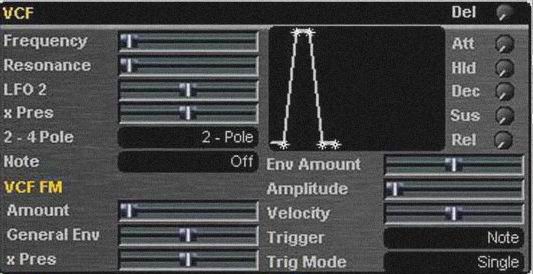

Linear FMで思い出したのですがCEM3394は1Chipのみで analog Linear FMを実現することができます。 この場合 filterを発振させfilterのantilogに対して Iref入力としてVCOの三角波を入力できる構造になっています。 VCOとVCFの両者のピッチ、位相を合わせるのが大変だとは思われます。

Linear FM 入力はVCAになっていますのでEGによる音色変化やamout levelの Key Trackingも可能でしょうし filter FMの後にVCAがついているのもポイントかと思われます。

CEM3394を2個使ってもう一方のVCF信号入力にこのLinera FMの出力を印加するのもいいかも知れません。 CEM3394 2個の規模でも面白いsynthが作れるかも。

* CEM3394構造図(VCFのIrefにVCOのOutを印加)

* 昔 CEM3394で Linera FMを実験した時の波形

さらに思い出しましたが所有のMarion MSR2も VCFによるfilter FMが可能でした。 確かfilter FMを試したことはなかったような。 この機種はDCOなのでVCF発振とDCOのピッチ合わせが上記のCEM3394よりは楽かも知れません。

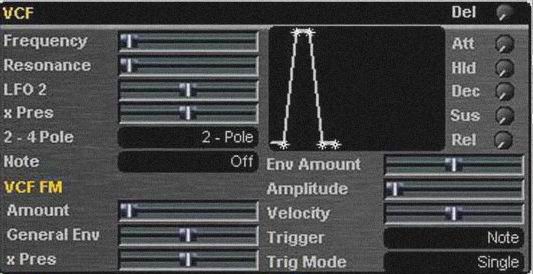

* MSR2 VCF section

|

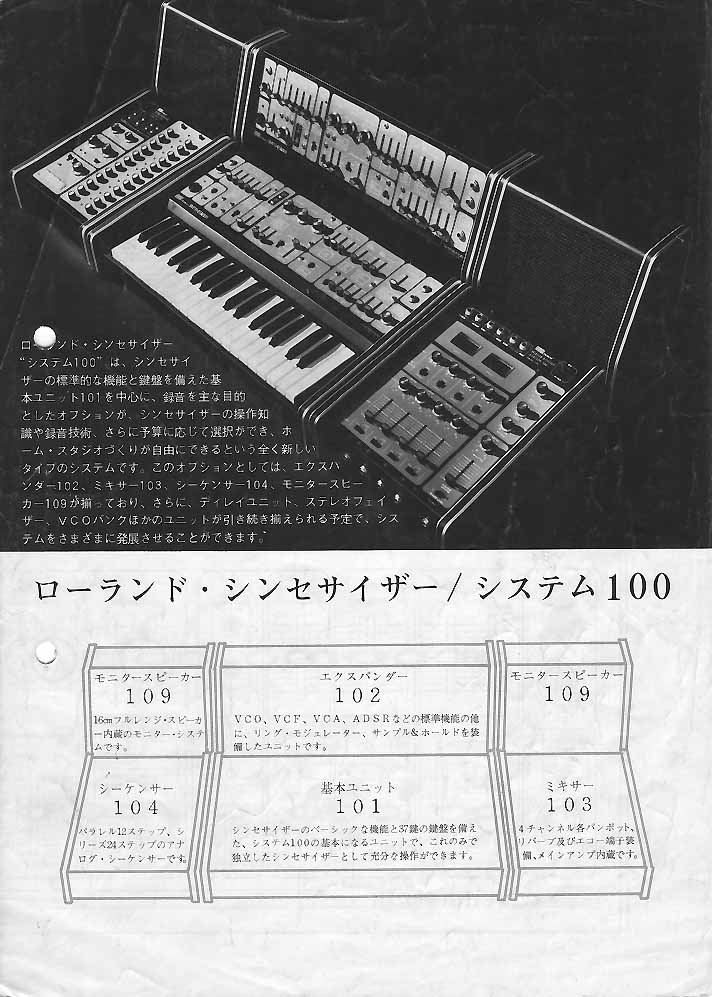

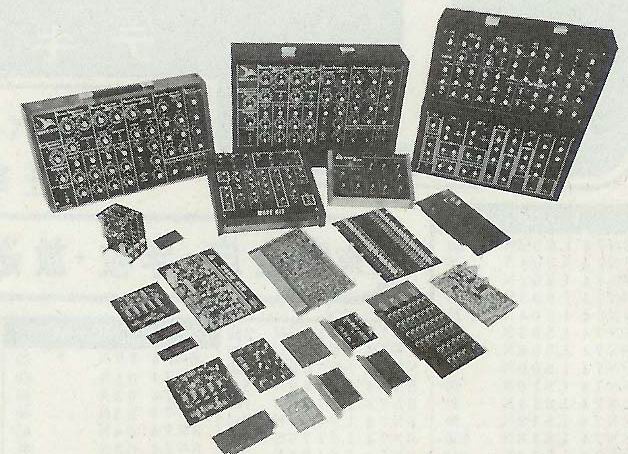

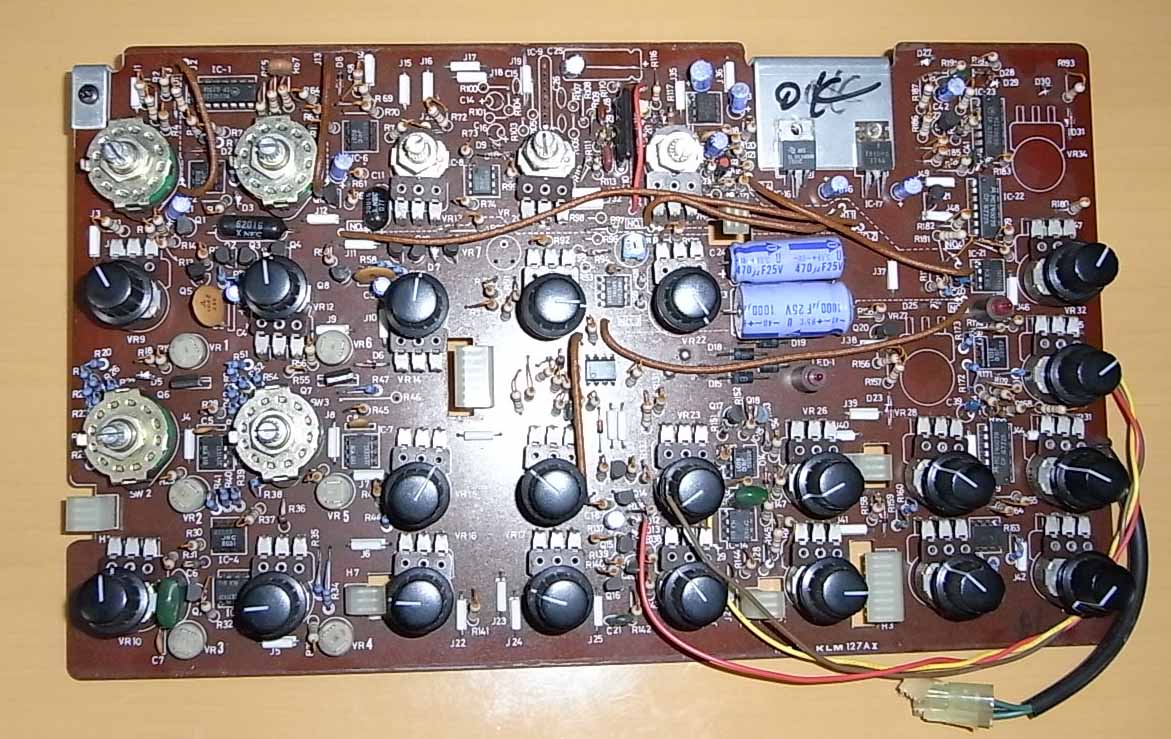

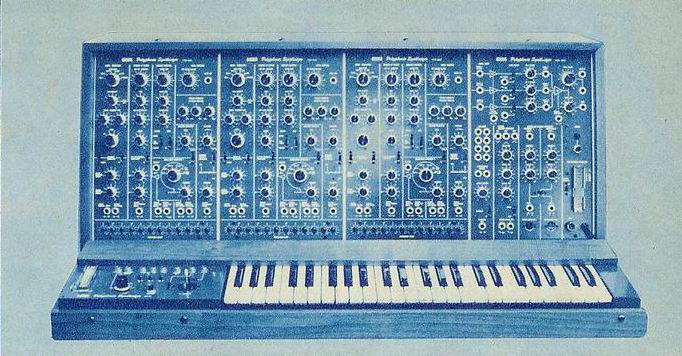

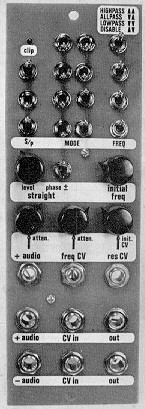

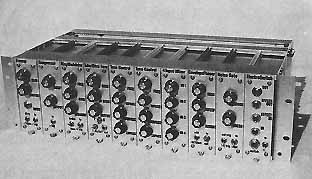

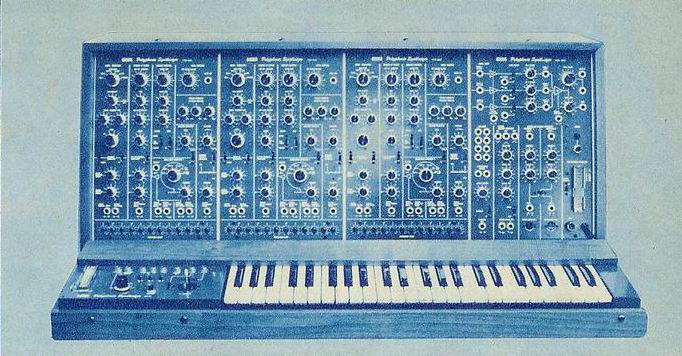

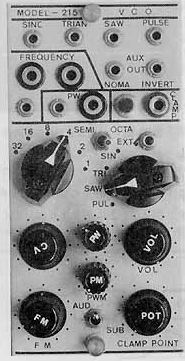

* SYSTEM 100M

* カタログの一部のページ

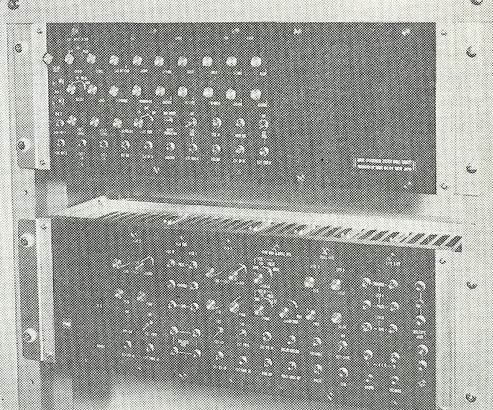

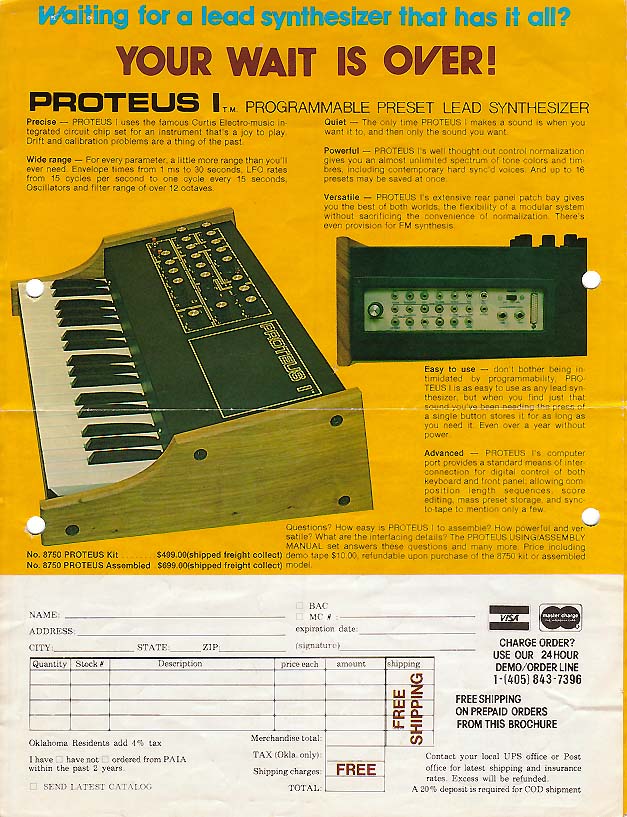

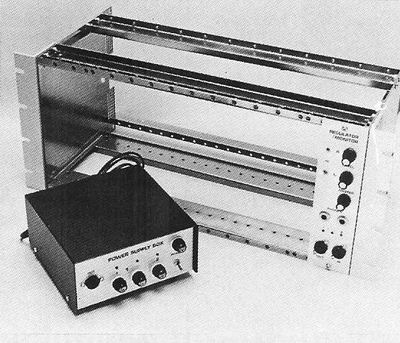

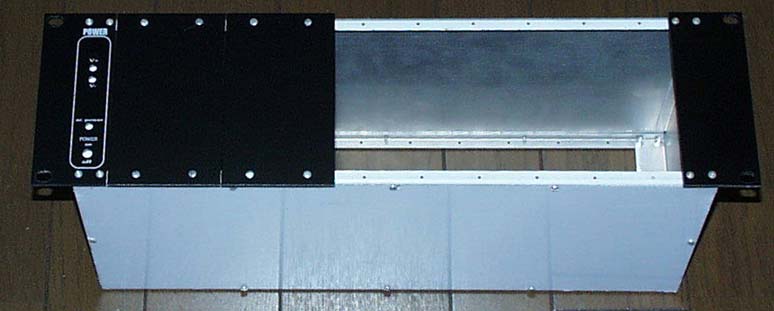

DIYerと相性のよかったsynthがROLAND system100Mだと思います。 100MもMS20と同じ年の秋に発表されています。 1978年秋のオーディオフェアーでこの100Mは発表されました。 この100Mは各moduleがばら売り可能であったことも魅力的でした。 moduleの中にはNECのTK-80用のI/F unitもあったのですがこれは数台作られただけで一般的でないということか?実際は発売されませんでした。 上記のフェアーに現物がおかれTK-80もあったと記憶しています。 TK-80は76年ごろに出た One Boardマイコンでした、すでに1978年にはROLANDはMC-8を発売しておりMC-4はまだだったような。System100M自体は多くの方々が当時所有していたでしょう。

庶民のModular synth 100Mですが5 unit格納ケースと5 moduleを購入すると23万程度はしましたしさらにKBDを付けると25万以上してしまいます。 まだまだsynthは高価であったことは確かです。 module類はsystem700のmoduleをほぼ網羅していましたのでsystem700を買えない者としてはかなり魅力的であったことは確かです。 私の場合は84年ごろになって中古のModuleを14個、ケースを3個買いました。 そのころには中古で5module+ケースで3.5万程度で購入できました。 1983年のDX7ショックの後ということもあってanalog synthは叩き売りの時代だったのだと思います。店の人に4voicePolyの184 KBDがじゃまなので1万でどうかといわれましたが買いませんでした。おそらく4Voice分のModuleをそろえるのは無理だったからでしょう。 今考えると買っておけばよかったとも思います。

* お買い得なVCO module 112

* 100M

100Mはパネルがアルミダイキャストという点もユニークでこの為、家にある100Mも40年近く経っているわりにはmodule外観はけっこうきれいです。 願わくばつまみ類、ケース自体がもっと高級感があれば存在価値がさらにあがったのにと思います。 最大の難点は個人的にはDIN jackを使った電源供給方法とスライドボリウムの質です。

100Mの筐体の全体のデザインが何かに似ていると思っていたらsynlabのmodular synthにとてもよく似ています。 synlab modularは1975年登場なので100Mよりも3年早いです。 参考にしたのか、偶然似ているのか?。

|

100Mのサイズは高さ5U、幅はMOOG Moduleの基本単位の2個分。 すなわち100Mは1UNITで2moduleが入っているので1moduleはMOOGのUNIT 1個分と同じというMOOOG Moduleに準じたサイズというのが目からうろこというか面白いところでしょう。

|

100Mは同じ機能の物が2っまとまって1っのmoduleになっているのが基本なのですが、moduleの中に111(VCO-VCF), 120(VCF-VCA)という変わったmoduleがあります。 これはカタログによっては写真が出ている物がありますし、実際楽器フェアーなどでも実物を見たことがあったように記憶しているので短期間は販売していたと言うことなのでしょうか。

100MもMS20と同様、販売期間が長かったせいか初期の物では基板のパターン面がはんだメッキの物、後の物はレジスト処理された物や基板の材質の違い、内部コネクタの有無、ケース蓋にPOT調整用の穴の有無等いくつかのバリエーションがありました。 特にVCOはケースをはずさなくても1V/Octのスパン調整が出来るように後の物では改善されています。

|

100Mというくらいで1976年に発売されたSystem100の完全Module版が100Mです。 当時ROLANDの700は国産初のModular Synthでしたが大きすぎて置く場所にこまり購入できない云々の話が多くあったようで700のコンパクト版として100Mが開発されたのでしょう。100Mのベーシックな組み合わせとKBDで約25万なので100の101と102を足した値段より1割りほど高い値段でした。100Mと101+102の違いはVCFの違いが大きく機能的には同規模です。VCFは101/102がDiode Ladder VCF(*1)で100MがOTA(BA662)の4段直列VCFの違い。

*1:コレクタ解放でB-E間をDiodeとして使ったタイプでTr.をDiode接続(B-C間ショート)

した物ではありませんのでTr.の飽和領域での使用かと。

ROLANDの場合SH2000の前期versionのみB-C間ショートのDiode接続。

ROLAND 100と言えば上記の有名なイラストを思い出す方もいるかもしれません。

|

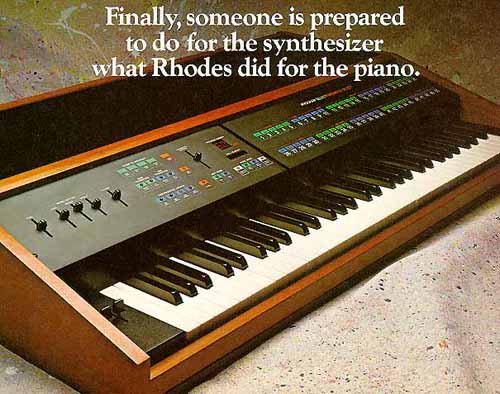

また100MにはおそらくROLAND 初のカスタムOTA chip BA662(*1)が使われました。 かつてのROLAND synthでは CA3080が多く使われていましたが、いずれも選別して使っていたようでその手間を省く為にBA662が開発されたのでしょうか。 この時代 synthに カスタムchipを使用していたのは半導体製造部門を持っているYAMAHA(*)だけでしたがこれ以降各社がカスタムchipを使用するようになっていきます。 時同じくして海外では SSM, CEMのsynthsizer専用chipが開発され使われ始めるのでした。

|

*: key assignerなどのdigital chipは自社製ですが,VCO等のanalog synth chipは設計は自社でも製造は他社(三菱等)に依頼していたようです。

|

海外のanalog synthメーカーとしてはそれ以前MOOGがpoly MOOG(1975)開発時にpolycom IC(DM8670)という chipをNSに発注しています。 全鍵polyであるpolyMOOGの各鍵盤個々に対してsynth機能を持たせる為にcustom chipが必要だったのです。

|

1: 同じ1978年発売のSH-1/SH-7まではVCF/VCAにCA3080が使われており、100M以降のSH-09/SH-2,JP4などにはこのBA662が使用されており、SH-1/SH-7が最後のCA3080使用のsynthとなりました。 個人的にはBA662のキャラクターは好きではありません。 後に発注先のRhomからBA6110というSIPのOTAが一般に販売されました。

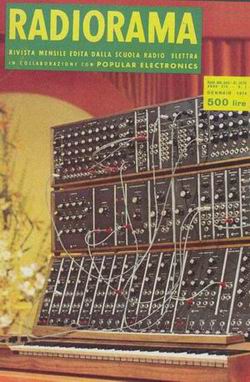

* System700 (1976/04) CA3080

* SH-1 (1978/01) CA3080

* SH-7 (1978/03) CA3080

* SH-09 (1978/10) BA662

* 100M (1978/11) BA662

* SH-2 (1979/03) BA662

* Jupter4 (1979/03) BA662

* この中でSH-1がsystem700直系の回路構成だと思います。 スライドVRのノブも700と同じ物を使っていました。 とてもよいsynthだと思いますが、とても短命でSH-09にとって変わってしまいました。

|

|

analog 電子楽器に使われたcustom chipですが、YAMAHAは CS80、 CS10といったsynthあたりから VCO、 VCF、VCA、 EG、 Key assignerなどの chipを使っていました。 IG00151、IG00153、IG00156 など多数。 ROLANDは上記 BA662を皮切りに VCF用にIR-3109やhybridIC等。 KORGは80年にSSMのICを使い始めたので 自社custom chipの使用は遅れ83年のNJM2069が始め。 正確には digitalの MSM5232 / MSM6235の方が先となります。 まあKORG35をICとみなすのであればKORG35が始めですが、KORG35は48音PolyのVCF実現の為の手段として1っの基板にchip部品をまとめたHybrid Moduleでしたが。

|

* MSM5232(*)はKORGが設計した初の custom ICで沖電気に生産を発注したchipですが一定期間経過後、沖電気から汎用chipとして外販された為KORG のsynth以外でも使われたICとなり、有名な所では国産のアーケイドゲームの音源として使用された為、現在でもこの音源のファンがいるようです。 FM音源以外で楽器メーカーが作ったこの時代のchipが外販される例はめずらしいのではないでしょうか。(とは言うもののFM音源のように一般には外販されていないので製作記事等はありません。)

|

*:このころから楽器関係でもdigital回路において Gate Arrayが利用できるようになるため自社で半導体を製造できるメーカーでなくとも custom chipが設計できるようになっていきます。この当時はTTL ICや Memory ChipなどのHard LOGICで回路を作り動作を検証したものをIC化するイメージです。ワイヤーラッピングがなつかしい時代。

|

* MSM5232 ---- SAS20 / POLY800(II) /PSS50等で使用

* MSM6235 -----DDM110 / DDM220 / MR16 / PSS50等で使用

上記のようにPSS50はKORG初のcustom chip MSM5232と2番目のMSM6235を使用した製品でした。

|

これ以前ICメーカーが作るtone generator chipは CPU使用を前提としないORGAN的用途の全鍵発振用とか1979年ごろになるとパソコン/ゲーム機用のPSGなどがありました。

* AY-3-0214(GI): top octave devider:

* MK 50240(mostek) : top octave devider:

* S10430(AMI): devider keyer:

* SM304(siemens): Keyboard Encoder:

* SM305(siemens): Organ Tone Generator:

* TMS3617(TI): Multiple Octave devider/keyer

上記のchipは国内外のKBDやDIY記事にも使われたorgan系のchipです。

S10430は5232同様4octave分の矩形波をfeet mixするタイプの音源chipですが全鍵発振用です。

MIDI以前は音源moduleと言うのもほとんど存在しませんが以後は多くのmoduleが出現するわけで、

上記のorgan ICはKBD(鍵盤楽器)を想定しているので音源moduleには少々使いにくいかとも思われます。

80年代に入るとCPU使用が前提となるためkey assignerに対応した、register mapに値を指定するタイプの音源になります。 5232は上記のS10430を時代に合ったように使いやすくしたchipとも言えるでしょう。

S10430はIC 1個で22keyしかまかなえないので、鍵盤数に応じて複数個のICが必要です。 さらには全鍵発振では各鍵盤にGATE回路が必要になり複雑なenvelopeを作ろうとした場合とても大変です。 これに対して5232は8音polyですが、簡易(AR/AD) EG内蔵でこのchip 1個で poly 音源が実現でき、さらにはsolo出力、noise gen.も内蔵していました。 またA/Bグループ各4音に対して別のmaster clockを設定することも可能でした、 当時の使い方としては音源出力以降に固定のtone filterを付ければ low costの ensemble音源が出来る為 Lowcost Ensemble Generatorなどとも言われました。 1980年ごろにはCASIO tone 、 YAMAHA porta sound といった 安価なdigital polyphonic KBDが出現している時期でもありこれらの初期の製品はこのような規模すなわち digital tone generator + analog tone filter群で構成されたensemble KBDだったわけです。 MSM5232もこのような製品に対応すべく開発された chipなのでしょう。 実際5232の初使用はSAS20といういわばKORG版のporta tone, casio Toneに該当するkeyboardでした。

この為5232は沖電気から外販されるとなんとROLANDのEM-101(1986)と言う音源BOXに使われることになりました。 EM-101は上記のように固定filterを設けるのではなくKORGのPoly 800のように1個のVCF(IR3109)/VCA(M5241)という構成になっています。 この当時ROLANDがKORGのICを使っているという噂があったことを思い出しました。 これが真実だったとはと今になって思います。 これなどは service manualが容易に入手できる時代になってならではの確認事項かとも思います。さらにはTechnicsのSX-K450dでも使われています。

SM305はdraw bar organ用のchipで各feet 出力が独立してmixingされて出てくるのが特徴でこれはS10430も同様です。 SM305/SM304の登場によって各社から9本ドローバーのORGANが続々登場しました。 これらのchipが出現する前の1970年代前半まではAY-3-0214などのtop octave devide以降の分周は汎用ICで行う為回路がとっても複雑でした。 ROLAND VK1(1978)と KORGのCX3(1980)の回路を比べると複雑さの違いがわかると思います。

9本 drawbar organはHAMMONDクローンですから当然sin波なのですがICの出力は矩形波なので固定filterにかけて出力をsin波近くにしています。 この場合単純にfilterを装備すれば 61Key*9=549のfilterが必要になるのでSM305においては1octave key 内の同じfeet出力をひとまとめにして出力し出力はoctaveごとに5個の出力になりそれぞれにFcの異なるfilterを設けるので9本drawbar分では9*5=45個のfilterで済むことになります。 1octaveの鍵盤内の同一feet出力に対してfiltertが1個なので波形は音域で少し変化てしまいます。

このこともあってKORG CX3等は hammondとも違う独特のキャラクターがあるように思われます。 またS304は5octave鍵盤で2個使い、SM305は3個使用することで9本 drawbar分の分周を処理、harping matrixと言う機能でどのfeetを分周させるかを指定する構造のようです。 この時代のICとしてはかなり複雑です。

TMS3617は SM305/SM304の機能を1 chip化したような ICで 1chipで 1 octave分をまかなえますが、draw bar出力は6本しかありません。 この為ROLAND VK09とか Firstman FO999s などのlow costのORGANに使われたchipです。

国内ではYAMAHAが自社製の音源chipを使っておりたとえばこの時期だとSKシリーズ(1980)などには7音のpolyphonicのtone generator chipが使われていました。 あとは海外では5232と同時期の1982年にSID(6581) chipが登場しています。 80年代初頭はanalog synthのoscliiatorのDigital化が始まる時代で、それに必要なIC chipが開発されていきます。 ROLANDもtimerを使ったDCOの後にαJUNOでは専用の6voiceのDCO chip (MB87123)を開発しています。

|

* NJM2069はCESのCEM3378/3379 SSMのSSM2045/2047タイプのICでデビューもおそらく同時期の複合chipでありより柔軟な構造になっており、国内のanalog synth chipとしては大規模な魅力的な chipと言えるものです。 NJM2069は外販はしていなかったので以下の古いsynthから部品をはぎとるくらいしか入手手段はないでしょう。 また DATA sheetも流通していないので詳細はわからんchipと言うことです。 手元にDW8000のVCF/VCA基板があるの何かに応用できないかと考えます。

* NJM2069 --- poly800(II) / SG1(D) / DW6000/8000 / EX8000 / DSS1 / DSM1

DDD1の(dsb1) で使用。

* 意外かも知れませんが CASIOのKBDにもanalog synth chipが搭載されています。 CASIOのhybrid synth HT6000などに使用されていたVCF chipが確かNJM2090と言う型番でした。

|

|

MS20, System100Mは同じ年に発売された庶民のModular synthですが設計思想が全く異なります。 MS20はとにかく各機能に対して部品点数を極力減らした回路が使われていてこれは元々全鍵PolyphonicのPSシリーズの1voice分をグレードアップして Monophonic synthにしたてあげたようなものなので、各moduleの独立性は重要視されておらずpatch接続も可能なsemi modular synthと言う位置づけです。

一方のsystem100Mは正にsystem700のローコスト版なのでFullModularな構成となっており正統派な回路構成のmoduleといった感じです。

MSシリーズは Hz/VなのでKeyboard CV出力は当然 EXPOとなり MSシリーズ単独ではなく他のOCT/V synthと混ぜて使う場合には大変都合が悪かったため MS02と言う antilog AMP, log AMPとGate極性変換を内蔵した変換UNITが存在しました。 これなどは考えようによってはとてもDIYerサイドの商品であったように思います。 MS20同様、antilogの dual trにはビニールキャップが付いていました。 MS02もtempco抵抗無しです。

|

MS02については当時、冨田勲氏がCS80に複数のMS02をつないでCS80をOCT/V化して使用した(おそらくMC-8につなぐためか?)写真が雑誌に掲載されていたのを思い出しました。冨田氏といえば氏の自宅スタジオにはMS50がよく写っていたのを思いだしました。

またMS20には特殊な部品が使われていなかったこともあってか35年たった2013年に一部を現代化してMS20MINIとして復刻されました。(個人的には20世紀のうちに復刻されればより興味ぶかかったとは思います。)

MS20は回路がシンプルなことから、ネット時代になって回路図が流通するとMSのVCO,VCF等を自作する方が多く出てきました。 回路はシンプルですが回路動作はとても複雑です。 また逆に部品点数は多いですが100Mは回路がMSに比べて素直なのでanalog synthの基本回路を学ぶにはもってこいな存在だと思います。 どちらもDIYerよりのsynthだと今になれば思いますが、当時は service manualなどは見るすべもありませんでした。

* 余談:

冨田スタジオといえばMOOG以外のModularとしてROLAND System700が鎮座していた写真が雑誌にのっていたことを思いだします。MS50も写っていたのも意外でしたが...。その後シンクラビアが導入された後はMOOGはあるが700は無くなっていました。この700はその後、冨田氏の弟子すじであるところの古山俊一氏が引き取ったという話。当時古山氏の自宅でこの700を見ましたがやはり自宅におくには巨大なシステムであるのを再確認しましたが強く憧れました。MS50はOct/VのModular Synthでもあるので置かれていたのでしょうか?。

|

|

ROLANDはaudioフェアーに積極的に参加していたり、patchのできるmodular synthを作っていたりしていたのでDIY的にはなじみが深いメーカーでした。 一方KORG、YAMAHAといったメーカーはよりKeyboard Player向けの製品を作っていたためたとえばKORG 700Sなどは当時は意外ととっきにくいsynthでした。

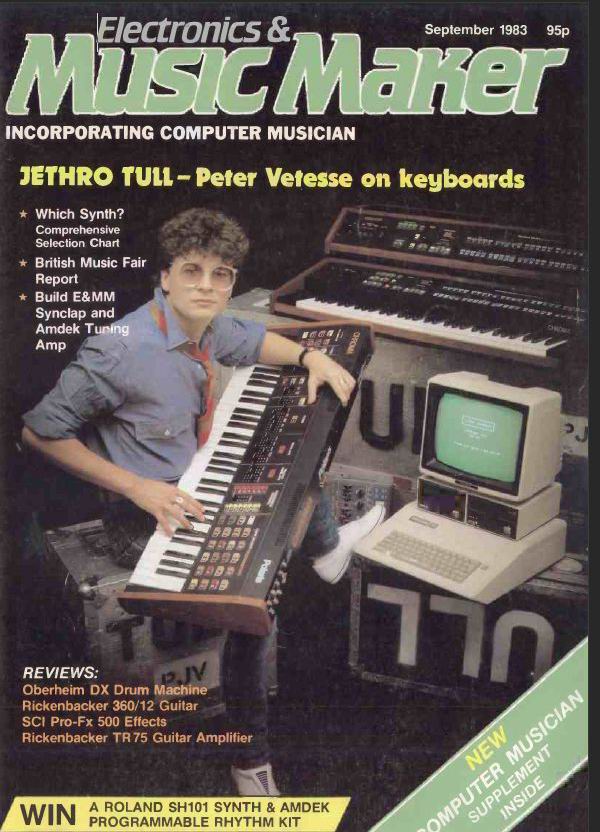

1977年になると楽器フェアで、KORGからはpatchingができる、まるでmodular synthのような風貌のある意味system700を意識したようなpolysynth PS3300/PS3100が発表され、さらに翌年にはMSシリーズの登場で一気に身近なメーカーになったようにも思います。 PS3300は144台のmini synthが内蔵されているという常識はずれのsynthでもありました。 一方YAMAHAの方も1977年の楽器フェアでCS30が発表されます。 これは完全2系統のVCO/VCF/VCA/EGさらには8stepのsequencerを備えたYAMAHA版のmodular synthに対する回答といった機種でpatchingこそできませんがそれを補う形で実用的な各modulatorのselect SWが配置された機種でした。 CS30を楽器フェアで見た時にはわくわくしたものです。

上記のようにMS20,100M、SH1等は特殊な部品を使っていなかった(*)のでこれらの回路図が入手できるようになるとかなりDIYには参考になります。 一方YAMAHAはCS30のころはすでにYAMAHA製のcustom chipを使っていたので回路図が入手できるようになってもDIY的には大きくは参考にならないのは事実ですが、回路図をよく見ると専用IC以外の部分の回路には参考になるようなアイデアはいくつも存在します。 ここらへんがdigital synthの回路図とは異なる analog synthの回路図にのいいところだと思います。

*: 100M/SH1はuA726が特殊な部品ではありますが用途はわかっているので。

MS20もKORG35は特殊ですが回路構成がわかっているので。

|

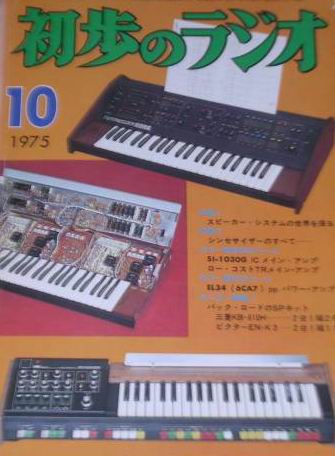

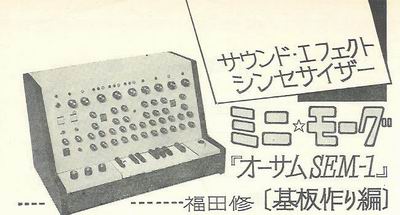

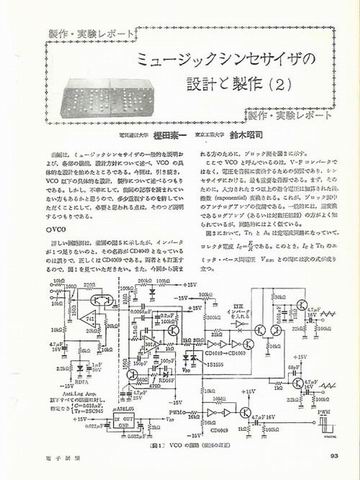

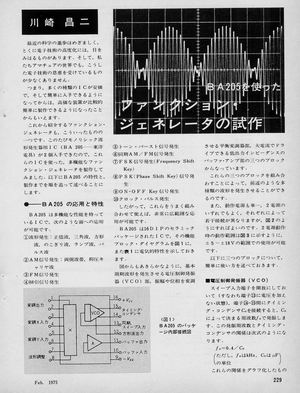

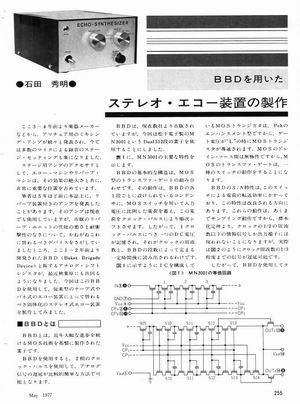

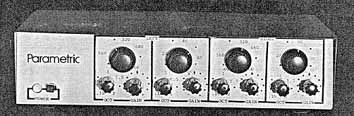

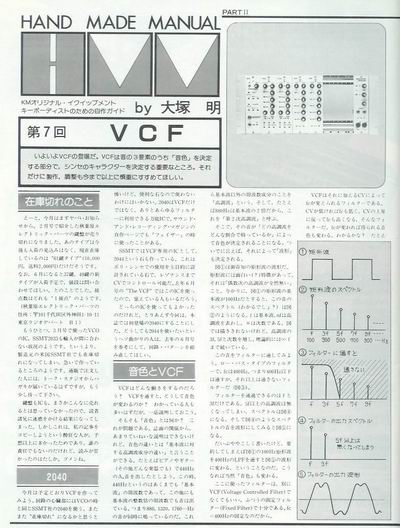

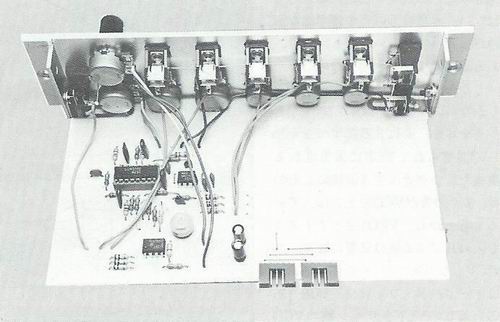

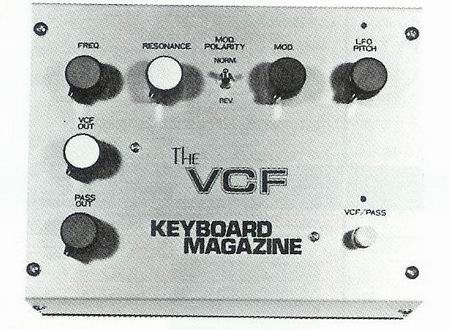

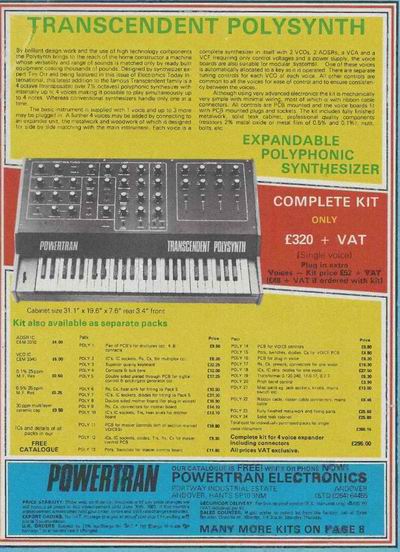

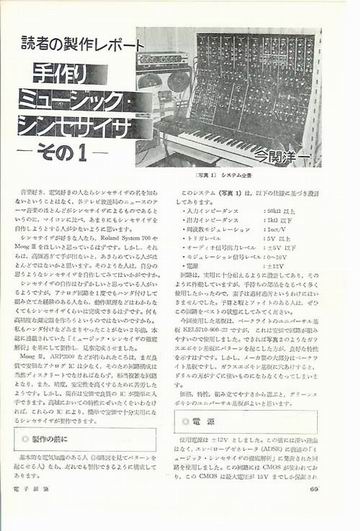

・連載記事

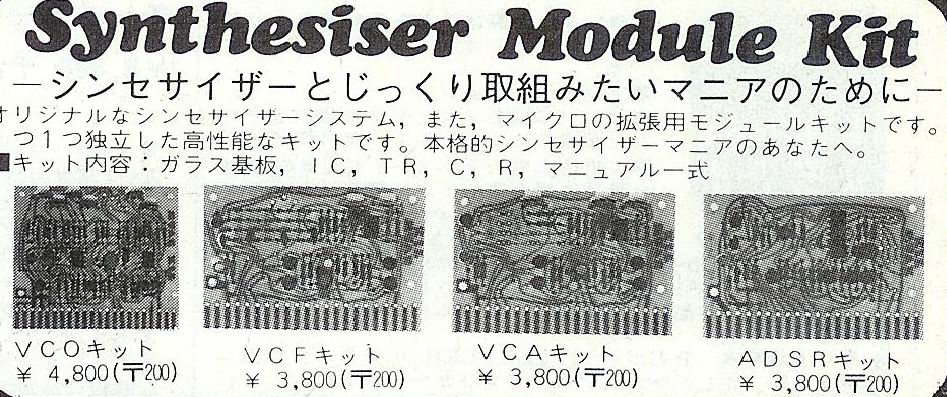

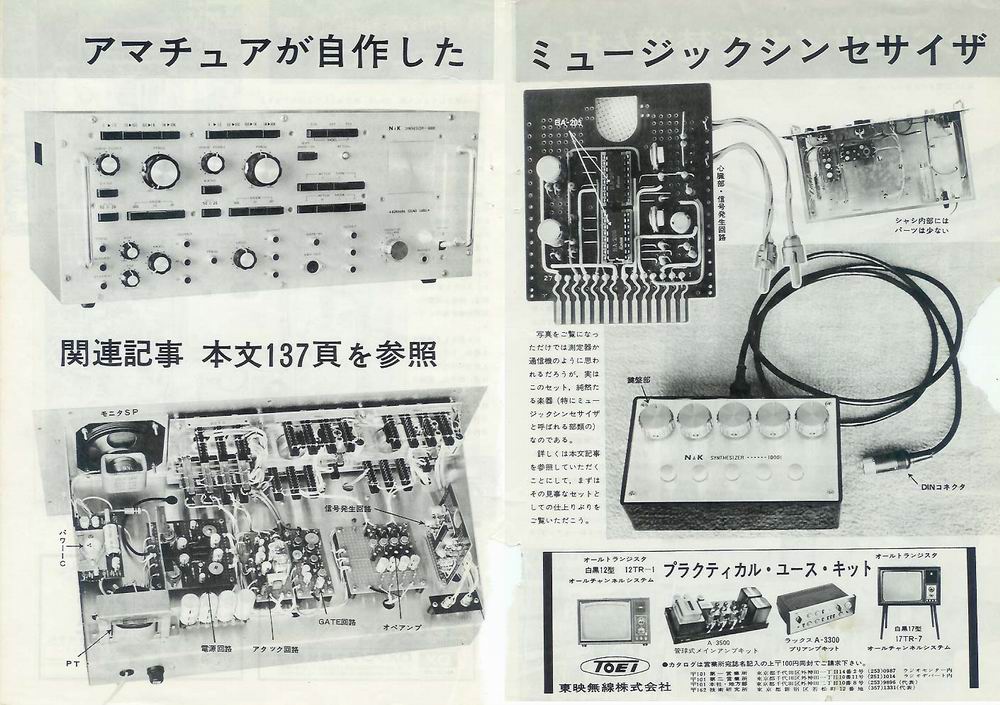

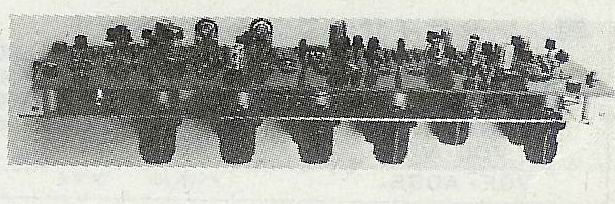

* 初歩のラジオの連載記事 電子展望の連載記事

この二誌の連載(初ラ.山下春生氏/電子展望.今関洋一氏)はとっつき易い内容でした。

上の写真を見ると両者とも時代を感じさせる、サイマルシンクのオープンデッキ

(SONYとTEACの)が写っています。

上の写真のように初ラの製作記事は40年近くもたっているので黄ばんでしまっています。 製作記事は当時毎号買っていたように思っていましたが、初回と直接製作に関係の無いと思われる2回分の計3冊分は買わなかったようで不足していたので数年前に国会図書館のサービスを利用して揃えました。

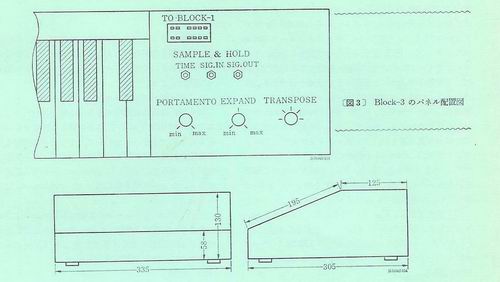

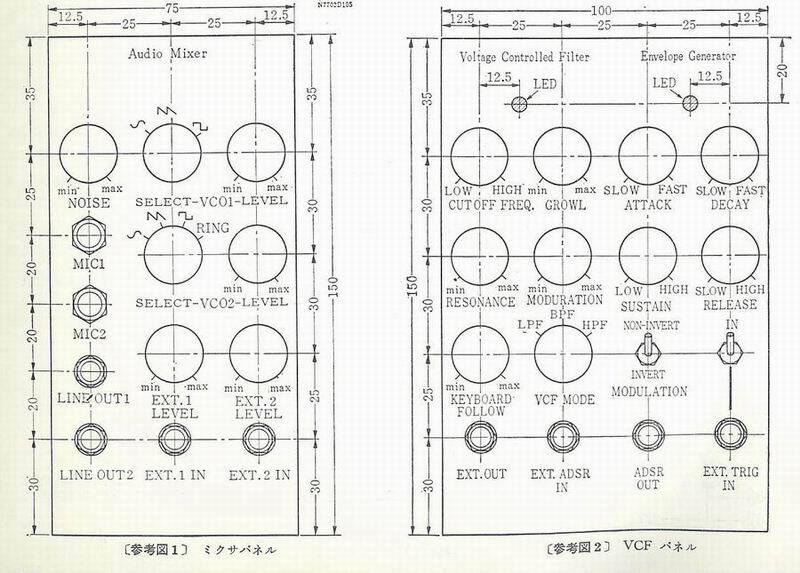

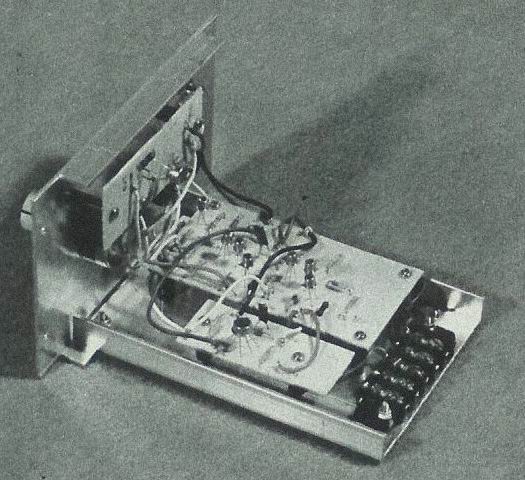

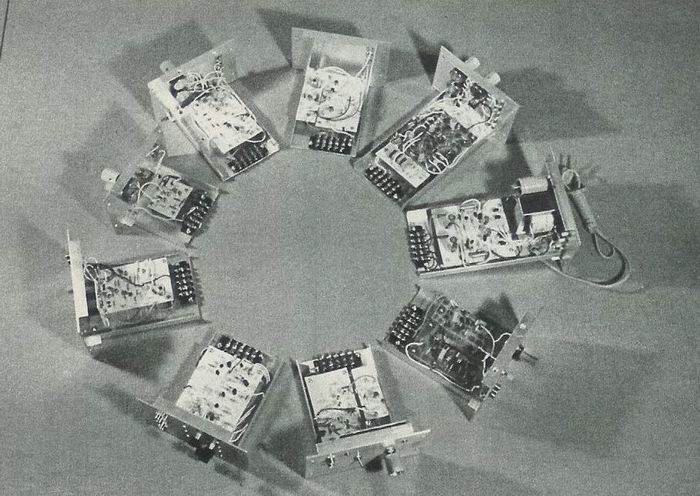

山下氏の記事は78年だと思っていたのですが、再確認すると77年1月から78年3月まででした。 以前からModuleのまとめ方、panelのレイアウト等がROLANDの100Mと共通するセンスを持っていると思っていたのですが、100Mよりこちらの方がデビューは早いわけです。

勝手に察するに、両者はsystem700をお手本にしているのではないかと想像します。

今関氏の方は80年4月からでProphet5が78年に採用した SSM2030なども使っています。 こちらのパネルデザインはおそらくPolyfusion(*1)を意識したのだと思われます。 国内の雑誌でSSMのICを使った製作記事はおそらくこれが初。 但しこれは参考と言うことで部品の数値等は明記されていませんでした。 VCOはあともう一種類リセット型のVCOでこれにはuA726を使用して温度補償しています、 製作記事の中で確か CA3080を使用したVCFは当時作ったと思います。

*1: よく記事を見たらpolyfusion ライクなのはVCOのみでそれ以外はMOOGのパネルデザインを参考にしているようです。

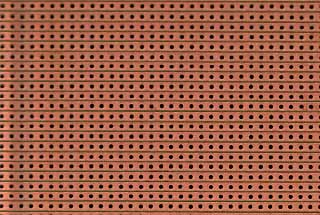

初ラの製作記事は最もわかりやすい記事でしたので、VCO,VCF,VCA, EG, PhaseShifterなどを確か作ったと思います。 特にモリリカのMCD521を使用したPhaseShifterは効果的で作ってよかったと思わせるmoduleでした。 synth製作の雑誌記事で基板の配線パターン図が掲載されたのはこれが始めてだったと思います。 それだけでも従来の記事に比べてsynth DIYの敷居が低くなり追試をした方が多かったのではと思われます。 現在でも国内の DIY synthにおいて知名度がNo1 なのもわかります。

初ラのシンセと言うと下図の基板(ICB-95)が多用されていたので私もこれを買って製作しました。 個人的にもこの万能基板は好みなので現在でも数枚確保していますが、秋月の基板などと比べるとベークのくせにかなり高価です。

* 訂正 *

この基板ICB-95だと思っていたのですが製作記事をよく見るとKELの5710-900-22という基板でした。 と言うことは当時、私もKELの基板を買って製作したのだと思います。 それから何十年かたってICB-95を見つけた時に初ラで使っていた基板だと思って購入したのでしょうか。 ただこの基板とKELの基板は22pinの端子も同じで大きさもおそらく同サイズの物だと思われます。 さらに電子展望の記事を確認したらこちらもKELのこの基板を使っていることを発見。 こちらの方は端子も有効に活用して端子にコネクタを接続する仕様のようです。 初ラの記事を読んでいたらフィリップスの小型抵抗を使うとすっきりまとまるというくだりを発見。 WAVEKITと同じ抵抗ですね。

上記の80年の電子展望の記事の連載終了後、数ヶ月後には "より楽器らしいポリフォニックシンセサイザ"という今関氏の新しい連載が始まります。 これはMOOG opus3、 ARP omni、 KORG delta 、ROLAND rs505と言ったsynthと同様な全鍵発振のsynthの製作記事でした。 確か電子展望の表紙に製作中のシンセの写真が掲載された号があり、パネルにはPETRICK 製のSWが使われていたのを思い出しました。 さらに81年6月からは"プログラマブル・ポリフォニック・シンセサイザの製作"の連載が始まっているのですが、この連載は記憶に残っていないのでこのころには電子展望を購読していなかったのでしょう。 このころの電子展望を探して読んでみたいものです。

* 電子展望1981/02

2015/2月に上記の山下さんが”アナログシンセ資料室”と題したサイトを立ち上げており往年の初歩のラジオ モジュラーシンセの全回路図を公開しておられます。 70年代synth DIYについては海外物の情報に比べて国内情報が皆無な状況にあってこれは画期的なできごとだと思います。

*: 書籍化に伴って回路図の掲載は無くなりました。

ロッキンf

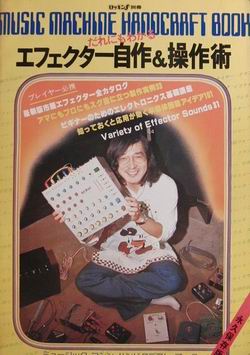

analog synthのhardに関する情報は電子回路の雑誌の連載記事で得られたのですが、同時に1976年に創刊した音楽誌ロッキンfでも得ることができました。 ロッキンfは創刊号から楽器用の電子工作記事が掲載されそれが1回でなく毎号連載されるという画期的な雑誌だったのです。 創刊号はFETを使った MIXER

だったと記憶しています。 当然analog synthのhardに関する記事もありました。

とにかく音楽誌にDIY記事というのが画期的だったと思います。 少なくとも電気雑誌のような堅苦しさが無いかっこよさがありました。 当時はわかりませんでしたが今になって見ると海外電気雑誌の楽器よりのDIYに触発されこのような連載が発生したのではないかとも思われます。

* ロッキンfの77年、78年ごろの analog synth特集記事の表紙。

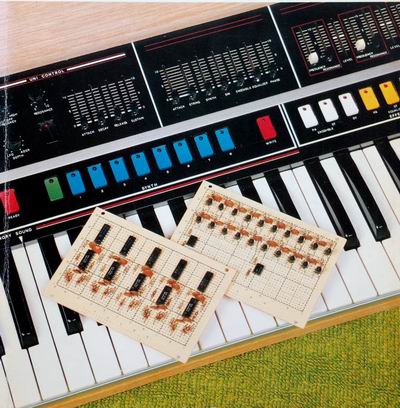

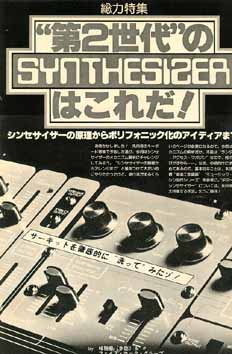

* 第二世代のsynthesizerはこれだ!(1977/06 11P) by 峰雅彦&フェイズ・ロック・グループ

|

特集ではsynthの回路も(VCO/VCA/EG/Key)のっていましたが電子工作記事としてsynth module全般を作るとという企画はついにありませんでした。

VCO,VCAは初歩のラジオの回路とほぼ同様の回路、(VCOは全く同じ。初歩のラジオは1977年1月から連載) ですが、antilogのscale補償にサンスイのトランス(ST73)をtempco代わりに使うというアイデアが書かれています。

1977年10月のWireless Worldにもよく似た回路が掲載されています。

EGは555を使った物、Key CV回路はdual voice対応の回路。 VCFの回路は無し。 VCOとVCFの基板の写真が出ていました。 これは以前ロッキンfで写真が載った峰氏製作のsynthの基板のようです(*1)。 さらにHz/V VCOに対応したpolyphonic key assigner回路の原理図が載っていました。 このassignerのexpo CV発生回路はR2-R ladder + multiplexer / decoderを使用した有用な回路です。 これを1chipにIC化したものがYAMAHAのCSシリーズなどに使われているkey assigner回路ではないかと想像します。

*1:

ことによるとロッキンfで製作記事を書いておられた井上ヒデキ氏( 後のROLAND技術者でJuno6の開発者の井土秀樹氏 )の自作synthかも知れません。 最近ROLANDのメールマガジンに記載されていた氏の自作synthが当時ロッキンfに載っていた写真に似ていますので。 ロッキンfの製作記事の執筆者の方々は後にROLAND/BOSS/YAMAHAの技術者になった方々が何人もおられるようです。 そういう意味でもこの当時のロッキンfは画期的な雑誌だったのです。

* ロクfで紹介されていたDIY synth

これはやはり峰氏のsynthのようですね。 ROLANDのメルマガに載っていた井上氏のsynthは違うデザインでした。

<2025/05/28>

最近ロッキンfの特集記事を読み返してみたらやはり上記のDIY Synthは井上氏の自作synthであると書かれていましたので上記の記事を訂正します。氏は何台もDIY synthを作られていたということです。

証拠の記事

*:記事の当時(1976)のsynthの価格にも注目

MIni MOOG ....... 65万

Micro MOOG ..... 37万

ARP ODYSSEY.. 60万

ARP 2600 ........ 135万

ARP Prosoloist....55万

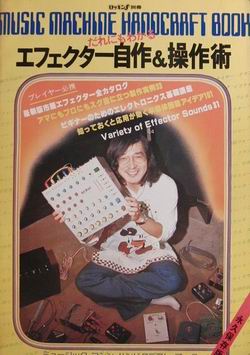

毎月の製作記事をまとめた別冊 エフェクター自作&操作術はDIYerのバイブル的存在で自分も40年たった今でも大事に保管していますが唯一残念なのは synth の製作記事がほぼないことでこれはエフェクタを自作する人に比べてsynthを自作する人は少数派だったのかも知れません。 唯一、巻末の半導体回路集101にはsynthの回路が掲載されていて基本 moduleは網羅されてはいましたが。

|

|

* オルガンの新しいかたち、それがポリフォニックシンセサイザー(1977/10 10P)

by 峰雅彦

|

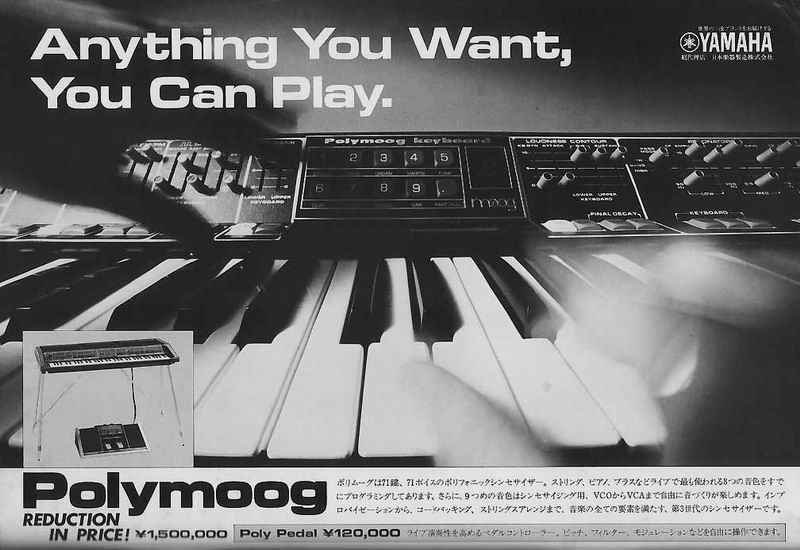

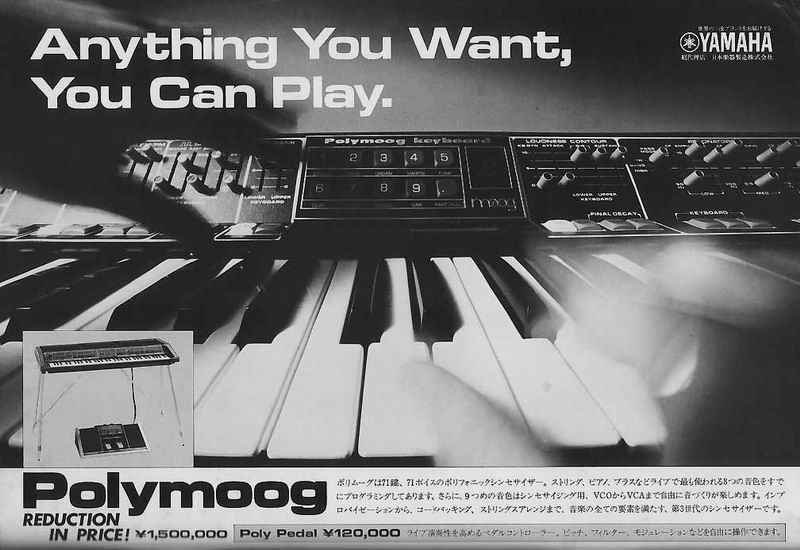

写真真ん中の記事はpolyphonic synth特集でYAMAHA GX-1,KORG PS3300, MOOG PolyMoog, Oberheim 4Voice等が掲載されていました。 特にKORGのPS3000シリーズはこの号が発売された月に発売されたほかほかの新製品でした。

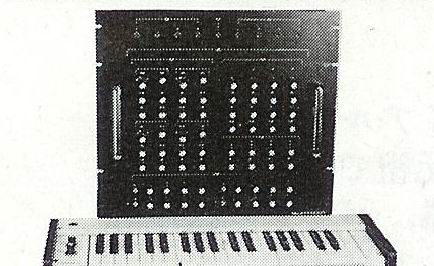

* PS3300のプロトタイプと思われる写真(つまみ等が量産機と異なる)

* PE1000/2000のつまみが使われている。(実物を見たことがあるので確か)

当時GX-1、 POLYMOOGは現物を見たことがあったのですがOB4Voiceは初耳でした。 その年の楽器フェアで現物を見ることになるのですが現物は圧巻でとにかくすごかったです。ROLAND System700が楽器フェアに登場したのが1975年末、それから2年後にPS3100/PS3300がデビューしています。ModularっぽいLOOKSははたして700を意識したものでしょうか。PS3XXX をベースにしてMonophonicのMSシリーズが1978年に出てくるのも面白いです。

|

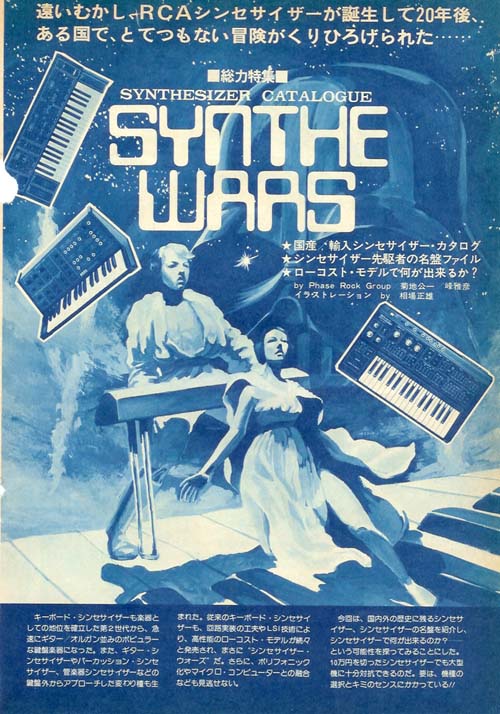

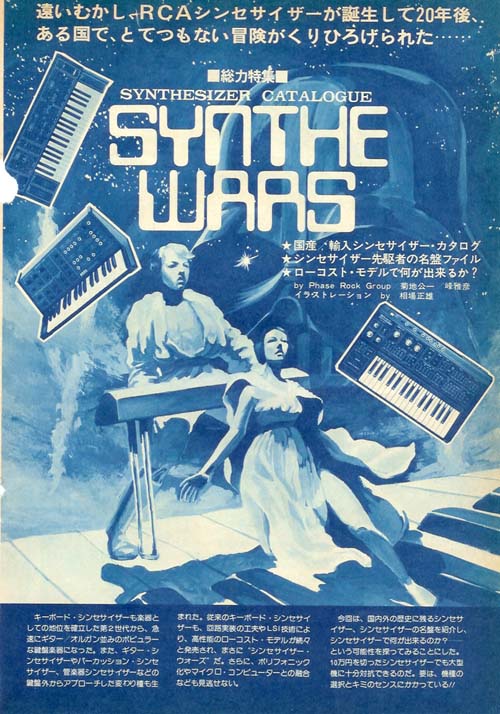

* Synth wars by Phase Rock Group(1978?/?? 11P) 菊池公一 峰雅彦

|

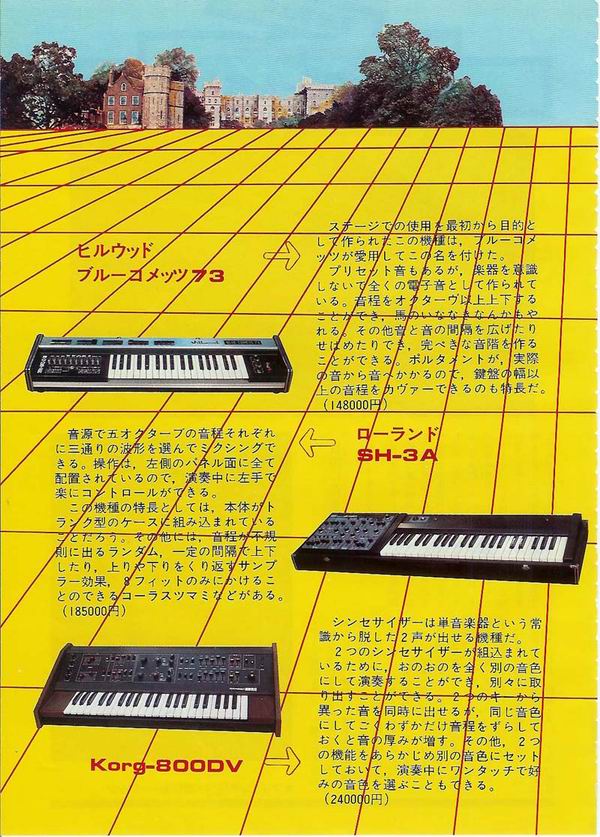

写真右の特集ではこの時点で手に入るsynthの一覧や、1978年になってあいついで登場した国産低価格mono synthの特集をしています。 mono synthに関してはVCO,VCF.VCA等の回路形式の一覧表もありました。

なんとか買えそうな価格になったsynthの一覧ということでこの号の記事のインパクトは大変大きいものでした。 特にMS10/20はこの号で初めて存在が明らかになった機種でしたので期待も大きかったです。その後MS20は購入しました。

|

* ロッキンf 創刊号 etc

Polyphonic Synthsizer

1973年に国産 monophonic synthが登場してから5年後の1978年には各社がpolyphonic synthesizerを発表しており、また SH-1, CS-15, MS20などの第二世代 Low cost monophonic synthesizerが登場しています。 この当時のsynthの新製品はとにかくインパクトがありました。 偶然と言うか現在 CS-15,SH-1,MS-20(基板のみ)の3機種は所有しています。 (全てもらい物)

|

analog polyphonic synthへのアプローチとしては organベースの全鍵発振のpolyphonic synthesized ORGAN

とも呼べる物、純粋にmonophonic synthを必要voice分集めてkey assignerで処理する方式があります。 key assigner的な発想がなければ必然的に前者となるわけです。 世界初のanalog poly synthはYAMAHA とMOOGが同時期に発表しています。 YAMAHA GX1は key assigner方式ではありますが計35台のmono synthを内包するシステムで後にも先にanalog音源のkey assigner方式では最大の物です。 このような物が今から40年も前に出現していたことがすごいです。

一方MOOG Poly MOOGは全鍵発振方式で各Keyに対して音源はmaster 発振を分周した音源が割り当てられ、それ以降のwave shape/VCF/VCA/EG等が各鍵盤に独立に配置される構造となります。 鍵盤数(71鍵)だけ処理moduleが必要になるためこの方式では処理moduleは通常のmono synthに比べて簡略化された物になってしまいます。 またoscillatorに対する変調はmaster clockを変調することになります。 事実Poly MOOGでは簡易VCFは各鍵盤に付くもののmain VCFは全体で1っと言う構造になっています。 同様な構造のKORG PS3100では鍵盤数を48鍵に減らすことや回路の簡略化でVCFの省略はなく全鍵盤に対して付いています。 とは言えこの方式を取ったanalog polyphonic synthesizerはPOLY MOOGとKORG PSシリーズ(別名POLY KORG)のみで CPU使用が普通になれば必然的にKey assigner方式のpoly synthが作られていくようになり、MOOG、KORGとも後にkey assigner方式のMemory MOOG、Tridentを他社より遅れて発売します。 key assigner方式になれば全鍵発振では問題にならなかった発振器の安定度への対応が課題となります。

これらに対して上記のQUADRA/MX3000のpolysynth部分のような準polyphonic synthと呼ばれる機種では基本 string ensembleの発展系なのでVCF/VCA/EG等の処理moduleはおまけ的に音源の後に1系統という構成でごまかしているものがほとんどです。

|

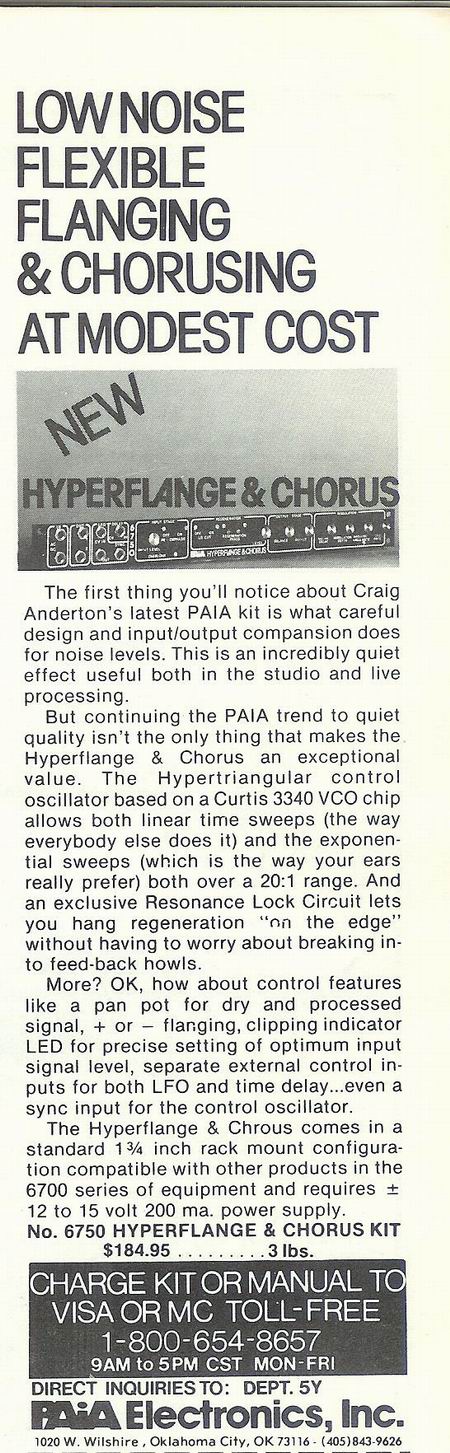

1978年時点ではDIY,KITともにkey assigner方式のpolyphonic synthはまだ登場していません。 メーカーでさえ擬似poly synthを作っていたりしたので当然ですがORGANやStringsSynthの類の製作記事/KITはありました。 PAIAのORGAN KITが1978年、String synthsizer KITが1979年。 ( 国内でも1978年に電子展望にPOLY SYNTHの記事がありましたが手元に資料が無いのでkey assigner方式かどうかは不明。)

polyphonic synthの前段階としてROLANDのRS09/SA09というpolyphonicのORGANの類(全鍵盤発振)にVCFを1個かましてpoly synthもどきにするという使い方がありました。 当時はこれはうそPolyphonic(*2)などと呼ばれており 上記のARP OMNI,ROLAND RS505やKORG PE1000などがその元祖だったと思います。

これとは別にPOLY音源ということではKey assigner方式をいち早く取り入れた ROLANDのEP-09というanalog PIANOがありました。 これはTimer ICを音源として使うという画期的な試みでもあり、直後に ROLAND Juno6というDCO poly synthが生まれてくるのです。 DIYerの間でも貴重な安価なPOLY音源としてこのEP-09(*1)やRS-09は人気がありました。

|

*1: EP09は数年前junc品が1000円で出ていたのでなつかしさもあって買ってしまいました。 電源が入らないということでしたが、中身を空けてみると半田のクラックがあったので半田を付け直すと正常に動作しました。 外観は非常にきれいで30年以上も前の機材とは思えないくらいでした。 但しSW. volumeの埃流入防止用のフェルトは劣化していましたが。

|

*2:

strings synthsizerにVCFを1っ付けたKBDの元祖的な存在はARP OMINでした。 polyphonic synthが一般化する以前やlowcost poly synthが出るまでの時期には各社がこの手のKBDを出していました。 またこの時期

KITや雑誌記事でもstrings synthsizerはいくつかありましたがVCF搭載の機種は電子展望の今関氏の記事くらいしかありません。

* VCFが1個の poly KBD *

・ARP OMNI(1975)

・KORG PE1000(1976)

・ARP OMNI II(1977)

・ROLAND RS505(1978)

・EMS Poly Synthi(1978)

・CRUMAR DS1(1978)

・ARP QUADRA(1978)

・MULTIVOX MX3000 (1978)

・MOOG OPUS3(1980)

・KORG DELTA (1980)

・YAMAHA SK(1980)

* DIY/KIT *

・String synthsizer (PAIA) (1979)

・ETI String thing (1979)

・SPERIMENTARE / STRING SYNTHESIZER (1979)

・電子展望 /より楽器らしいポリフォニックシンセサイザ(1980)

ARP OMINIは全鍵発振の音源を元にstrings sectionとsynthesizer sectionが並列に存在する形を取っています。 QUADRAではさらに独立したBASSとBASS synth sectionを搭載しているわけです。 他の機種もOMINIにならって同様な構成の物が多いです。 OMNIとよく似た機種にROLANDのRS505がありかなり機能的にはOMINIの影響を受けた機種でした。 この505はparaphonic505という名称を持っていました、

このparaphonicと言う造語は上記のように共通音源で複数のsectionを持つKBD、 すなわちvoice layerができる KBDと言う意味のparaphonicと言う意味だと思うのですが、昨今ではVCFが1個のうそpolyphonic synthを指す言葉になっているようで個人的にはこの使われ方にはとても違和感を感じます。

このいわゆるparaphonic 方式のsynthとして最大規模の機種がARP QUADRAで

・string BASS/ BASS synth section

・Strings section

・Poly synth section

・Lead synthesizer

の4sectionを内包していました。

QUADRAのBass synth sectonのVCFにはCMOSのGATE IC(4007UB)をVCRに使うというユニークな回路を搭載していますのでDIY的には参考になるかと思います。 同様にCMOS GATEをVCRに利用した例としてはPAIAの Hex VCA(4049UB)があります。

|

Poly synthになるとより発振器の安定度が重要になります。 ROLANDではTimer ICを使ったDCOの前段階として特殊なVCOを用いたSH-7MRS-2(PROMARS)/JP4が1978年にデビューしており、メーカーもより安定度を重視したVCOということを強調しており、その延長線上にpolyphonicのJP4(1979)や2VCOのPROMARS(1979)の新VCOが登場します。 さらにCPUを使うことが普通になってくる1980年代になればその思想を受けついてTimer ICによるDCOが出現するのも当然のなりゆきとなるのでしょう。

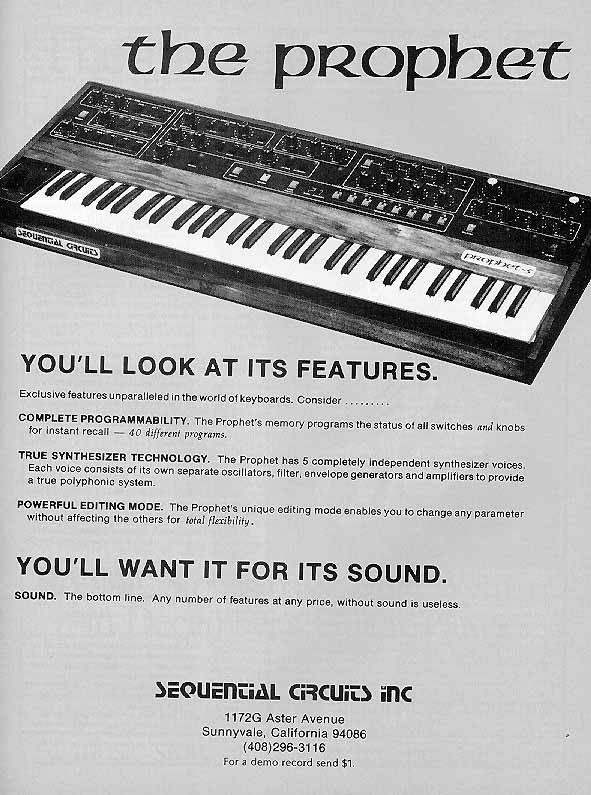

一方、普通のVCOを使ったpoly synthにおいてはAuto tuneと言う機能がprophet5から搭載されました。 すなわちそれ以前のpoly synth たとえば OB 4voice、 CS80、 Jupter4などにはAuto tuneと言う機能は搭載されていません。 auto tuneは各 VCOのscale, offsetずれを計測して結果的に正しい発振周波数になるようにCV側でそれに対する補正値を増減する機能です。 prophet5以降 autotuneという機能が一般化しましたが国産poly synthは意外と採用している機種は多くありません。 これは海外のpoly synthに比べてantilog typeのVCO polysynthが少ないこと、DCO等のdigital oscillatorへの移行が早いのも原因かとも思います。

KORGのPoly6は表だったautotuneのSWは付いていなのですが内部ではfull timeの hardwareによる antilogに対するauto tuneが実行されていると言うユニークな機種です。 これは6voice分のantilogを共用しているから可能なようなアイデアでもあり、Hz/V 方式を採用していたメーカーだから考え得た方式なのかも知れません。

|

完全なるPOLY synthが登場する以前のこれらの準POLY synthと呼べるような機種は各社各様の簡略化技術とも言うような工夫をこらして回路が出来ているものが多く Poly synthとしてはかなり不完全なのですが、

回路的には楽しめる存在です。

これらの準POLY synthの多くは全鍵発振の音源にVCFが一つという構成なのですがVCF用のEGに対するトリガリングがsingle triggerのものが殆どです。 これはmono synthと違ってmulti trigger検出は回路を工夫しないとできないからでそれを可能にした機種にKORG の DELTAがありました。 この機種はさらにVCFのKey followも付いているという優れた機種でした。

1980年代になるとkey assigner方式のpolyphonic synrthの製作記事が国内外でいくつか掲載されています。 これはCEM/SSMのICの入手が容易になったことを受けてのように思いますが記事の数はごくわずかです。 やはりanalog poly synthはDIY/KIT化するのはたいへんということなのでしょう。

|

Polyphonic化するためには各synth moduleを完全にvoltage controllする必要がある。

VCO/VCF/VCAという unitは当然polyphonic化の以前にvoltage controlledであるわけですから残るは EG、LFO、 MIXER等のunitの VC化となるわけで特に EGについては専用chip化/Soft modulator化する以前の初期の VC EGにおいては各社が色々な回路を考案していました。

polyphonic synthのYAMAHA GX1で採用されたVCEGが最も早い時期のもので(1974)その後上記のようにOB 4Voice、POLY MOOG、PS3XXX、 JP4と続くわけです。

上記のうちネット等で回路図が見られるのはPS3XXX、 JP4ですがOberheimについては programmableのOB1の回路図にVC EGの回路が書かれています。またPolyMOOGは専用ICなので詳細不明、GX1もhybrid ICの中身は不明。

VC EGのアイデアは上記のロッキンfの別冊にも何例か書かれていましたが Oberheim typeの CA3080 VCAを使った物とROLAND typeのチョッパー回路を使った物でした。 と言うことで KORG のPS3XXXのVC EGは両者とは異なるオリジナルの回路が使われておりOTAは使わずKORGらしくトランジスタ回路が使われており、基本的には差動回路を使った定電流源回路がVC電流源として使われてVC EGを構成しています。

・ Oberheim OB1: OTAによる VCEG

・ ROLAND JP4/MSR2: ANALOG SWとCap.によるSwitched CapacitorのVCEG

・ KORG PS3XXX: 差動定電流源回路による VCEG

専用汎用Chipとしては SSM2055/SSM2056、CEM3310がありました。

|

|

庶民の Polyphonic KBD

1978年前後、上記のようにpolyphonic synthが各社から発売され始めるのですが海外製では100万円台中半から後半、国内製でも最低40万とまだ高価であって一般アマチュア層においてはおいそれと手の出せない存在でした。 synthではないpolyphonicの電子式KBDとしてはanalog音源のPIANO、strings emsemble、従来からのORGAN がありました。 これらはpoly synthよりは安いものの25万程度はしましたし、単機能のKBDでありました。

analog mono synthに興味がいった人々にとっては poly synthは無理でも何とか単音ではないpolyphonicのKBDが手ごろな価格でほしいという欲求がありました。 この当時のpoly phonic KBDの価格を以下に示します。

ROLAND

RS202(1976),,,,,19.5万

RS505(1978)....23.9万

MP600(1978).....19.5万

EP-10(1975).....13.5万

EP-30(197?).....18.0万

RS-09(1978)....11.9万

VK-1(1979)....24.5万

EP-09(1980)....9.98万

SA-09(1980)...10.9万

KORG

PE1000(1976),,,,,25.6万

PE2000(1976.... 27.0万

LAMBDA(1979).....25.0万

DELTA(1980).....16.8万

YAMAHA

SS-30(strings)(1978),,,,,22.5万

YC-20(organ)(197?).... 19.5万

CP-20(EP)(197?).....18.5万

CP-10(EP)(1979).....9.98万

SK-15(1981)......14.8万

HILLWOOD

MX-202((strings)197?),,,,, 19.3万

PO-1000(organ)(197?).... 14.8万

MX-20(P(EP)(197?).... 14.8万

MX-65(Strings +VCF)(198?).... ??万

HAMMOND

X-2(ORGAN)(197?)......26.8万

* polymoogが価格改定で安くなった時の広告(1980?) 安くなったと言えまだ150万円。

Polysynth以前の Polyphonic KBD

上記の中で RS-09、EP-09、Delta、SK-15、MX-65あたりがリーズナブルなKBDであったのですが特に RS-09とEP-09は価格的にも画期的な商品で当時雑誌等で analog modular synthを自作していたような方々の部屋にはEP-09、RS-09が必ずといっていいほど置かれていたように思います。 RS-09は上記のような定価ですが実売価格は10万円を切ったため買いやすく、私自身もRS-09は発売された後、速攻で買ったように思います。

ROALND RS-09のデビュー パンフ(1978)

AUDIOフェアー(1978)のブースに100M、RS-09、SH-09が置かれていました。

DIYとの相性という点では 当時ロッキンfではEP-09を改造してマイコンで自動演奏する記事が掲載されていたりしました。 この機種が全鍵盤発振でなく Key assigner方式ということもあり改造しやすかったのかも知れません。

当時、EP-09は購入しませんでしたが数年前にジャンク品を懐かしさにかられて購入しました。 あらためて見ると、EP-09はROLANDのEP初のkey assigner方式による 8voice DCO音源として画期的な物であり、後のJuno-6やCMU800の原点となっています。

ROLAND EP-09

* simpleな内部構成

ROLANDはこの時代からHammond ORGANゆかりのカマボコ鍵盤をやめて普通の鍵盤に移行していきます。

このEP-09はその先駆けかと思います。 以後 RS505、VP330後期モデル、Juno-6 、Jupter8と標準的な形状の鍵盤が使われます。

Timer IC 8253を3個使い9chのカウンター中8個をDCOとして使用しています。 CPUはone time ROMタイプの8049を使用しており当時のCPU機器には必須のEPROMは見当たりません。 さらにはCPU clock用の水晶、セラ発等もみあたらず近辺にはLCの発振回路があるのみ。 LC発振器は2っあり一つは 8253用の master clocKなのですが....。 EP-09はネットを見渡してもservice manualは発見できませんでしたし、service manualを購入することも無かったため回路の詳細はわかりませんが後続機種のEP11やCMU800の音源回路も同様なものだと思われます。

基本的にはtimer ICの出力を後段のD-FFでパルス幅を短くしたものをGATE回路に入れて Decay Envelope付きの音にします。 この時代の矩形波ベースの音源(たとえば全鍵polyなど)の常としてsynthのVCAにあたる部分は簡易GATE回路なのでエンベロープは(+)振幅側のみで(-)側には付かない仕様でした。 すなわち全鍵polyphonicの1鍵部分にVCA+EGは付けられないといったところなのですが EP-09の場合8音polyphonicなのでsynthライクな方式にしてもよさそうですがコスト削減為には従来方式をとったのでしょうか。

一部を除いて従来の analog piano音源は全鍵盤polyphonicだったため簡易GATE回路でも規模が膨大になるところをEP-09は8音polyphonicであるため少ない部品で対応できています(下図)。

音源部分は基本上記の写真部分。 さらにパネル裏の基板にTONE filterが入るという構成で従来のanalog pianoに比べるととてもシンプルでこれが低価格につながっているのでしょう。

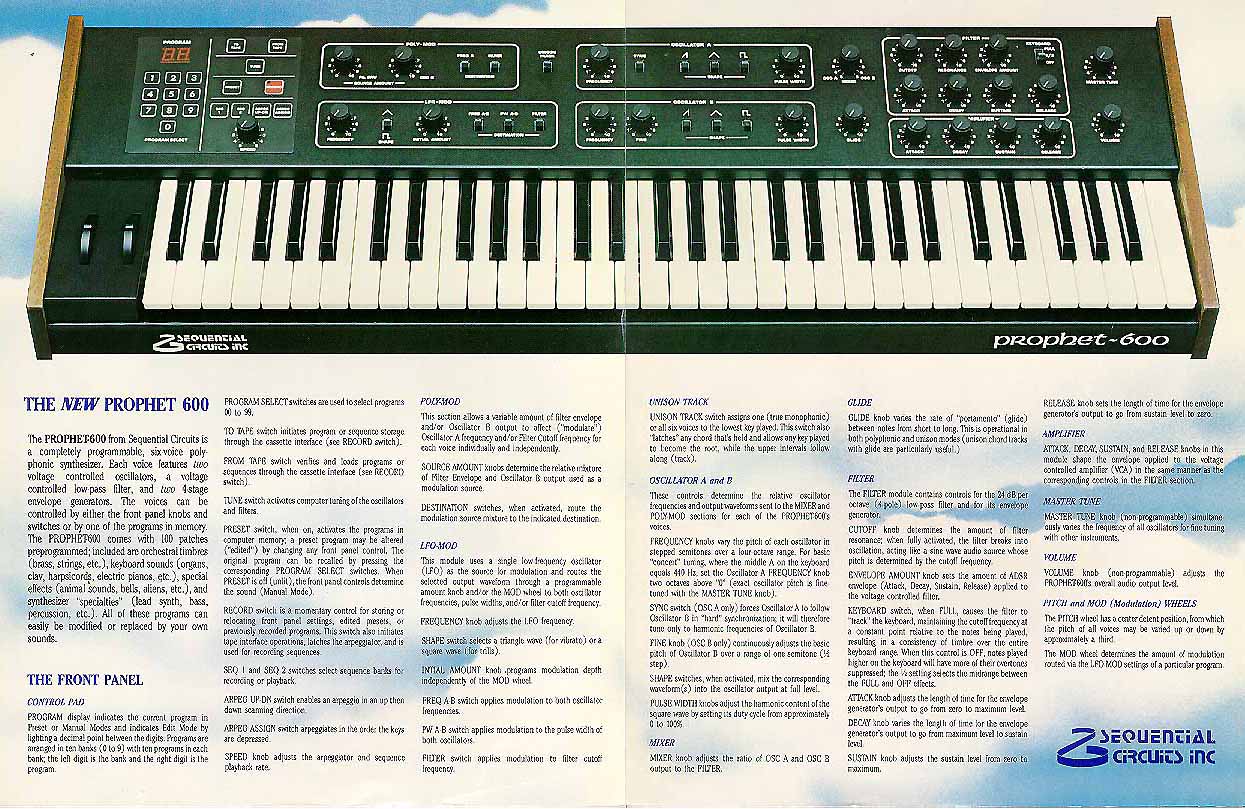

この音源部をベースにして CPUぬきで8253を2っに減らしたversionが CMU800の有音程音源部、さらに矩形波 -- SAW波変換(*1)をつけ DCO modulationを付けたものが juno-6のDCO部分になってゆくのです。 8253を DCOをいち早く他メーカに先んじて開発したROLANDは以後 Juno-60 / JX-3P / Juno-106 / JX8P / JX10とDCO synthを展開していくのでした。

他メーカーにおいては KORG( Poly61)、 AKAI( AX-80)、 Oberheim ( Matrix6 /1000)等 8253/8254使用のDCO synthはそれほど多くはありませんが Rolandは多いです。

ちなみにEP-09やJUNO-6の設計者はロッキンfのDIY EFFECTORの連載でもおなじみの井上ヒデキ氏(ペンネーム...後のROLANDの技術者、井士秀樹氏)です。 おそらくCMU800も同氏なのではと思われます(未確認)。Synth DIYとメーカー製の接点があって興味深いです。さらにはCMU800のコントロールソフトとしてのSequence sofTが国産の8Bit PC用のSOFTとしてI/Fこみで販売されますがこれは後にPC9801用のレコンポーザーとして姿を変えて登場していくのでした。

*1:

正確にはVCOと同じようにcapacitorの充放電するタイミングをtimer ICの矩形波出力で制御している形なので放電させるタイミングは VCOのように、積分器の電圧が一定電圧に達したら行うのでなく、 Timerによって行われる為、発振周波数が高くなると充電電圧が低い値で、resetされ てしまうので、発振周波数に応じて、定電流の量を可変させ、一定の出力電圧にする 必要があるため、定電流量を電圧制御する必要が生じます。とてもanalog synth的な発想です。

このDCO方式はROLANDではJunoからJXシリーズに受け継がれROLAND最後期の analog synthの SUPER JXまで続きます。 他社でもこのDCO方式はanalog polyphonic synthのLOW cost化の手段としてKORG Poly61、Oberheim Matrix6/1000を初めとして CHEETAH MS6、SIEL DK80などの一連の機種に使われましたが中には単純な矩形波-- SAW波変換の機種もありました。

DCOって何?

DCO = Digital Controlled OscillatorでDCOなる言葉が使われ始めたのはJuno6あたりからなのでしょうか。 従来のVCOと異なるという意味合いでのDCO。上記のように16Bit CounterをOSC.として使うわけで単純にはKeyに対応した分周値をcounter ICにセットして発振させるわけでDigital ICなので出力は単純な矩形波。 それではsynth以前のORGANのような全鍵発振の分周音源も同様にDCOというかと言うといわない。 また全鍵盤発振のPoly MOOGのOSC.もDCOとは呼ばないようだ(単に分周音源)。

上記のようにTimer ICを使ったDCOはSAW波生成は純Analog的に行われその制御がcounter発振により行われるということ。timer出力の矩形波をSAWに変換する部分を単なる波形変換と見るかSAW波発振の制御をTimmerの正確な制御で行っていると見るか。SAW波発振と見ればまさしく Digital controllerd (Analog)OSC.なのですが。CounterのDigital出力に注目するなら単なるビープー発振器でもあります。

当然analog VCOの不安定要素であるantilog ampの温度特性、発振器のコンパレータのVth値の温度による影響等は無くなるわけです。ではPoly800のようなKey Assigner に対応したDIGITAL回路による矩形波発振器はどうなのかといえばanalog波形変換回路はないもののやはりDCOと呼んででよいのではないかと思われる。(単純な分周音源と較べるとDigital Controlledしているわけで...。 同じDigtal OSC.でもKORG DWのように1周期波形でもPCM波のものはDCOと呼ばずPCMもしくはWaveTable音源と呼ぶのではないか。

|

analog pianoにおける回路テクニックとしては下記に示す"シンセサイザーと電子楽器のすべて"にROLANDの方々が書かれた内容が詳しいと思います。 この本にはEP09のことは触れられてはいません。

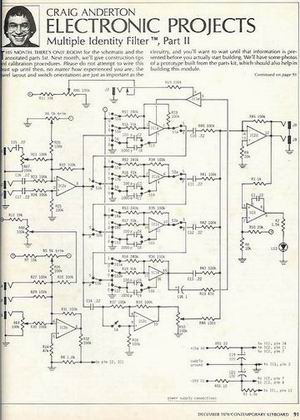

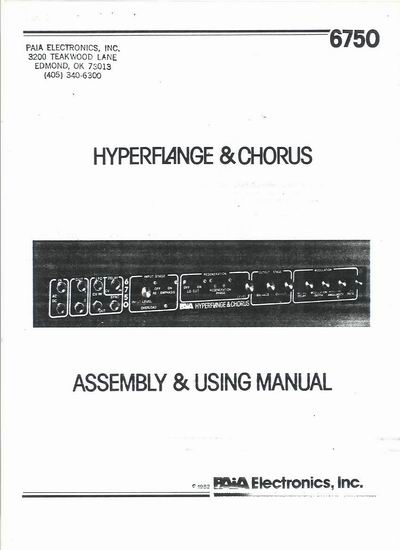

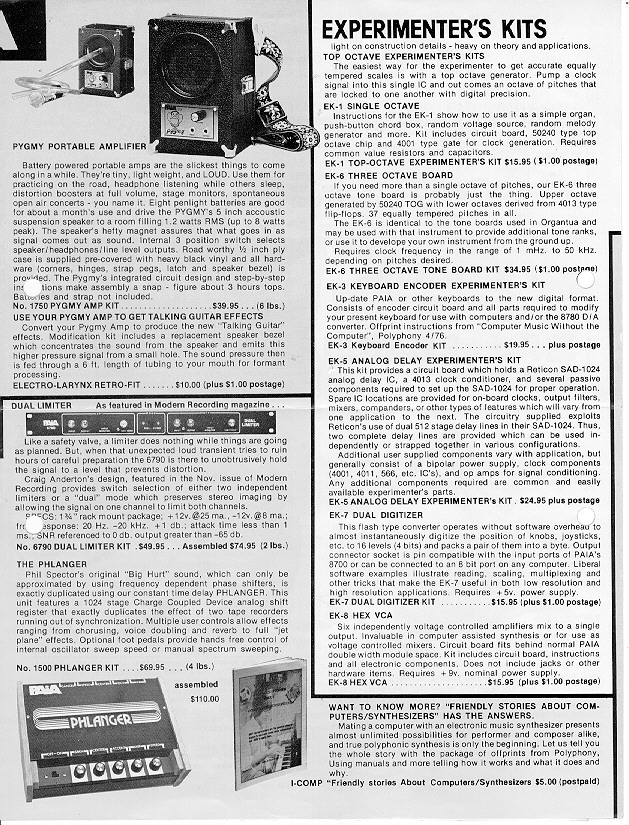

またこの時代の polyphonic KBDの製作記事としては電子展望、トランジスタ技術誌に何点か製作記事が掲載されていたのですが記憶に残っていてかつ資料を所有しているのは今関氏の"より楽器らしいポリフォニックシンセサイザ(1980)"やUSA雑誌に掲載されたPAIA関連でcarig anderton氏のCombo ORGAN (ORGANTUA 1978)とmarvin jones氏のString synthsizer(1979)などです。

製作記事は少ないですがこれらの poly synth 以前ではあるが従来のORGAN時代とは異なるanalog synth時代のpolyphonic KBDの回路については色々なテクニックが存在して奥の深いものがあります。 上記の今関氏の製作記事においてもメーカーの回路はどうなっているか興味深いといった文面もありました。 当時はメーカーのsynth回路はめったに見ることができなかったので通常synth以上にこの手のKBD回路は謎だったということです。

ネット時代になってわかったことはこのようなpoly KBDにおいてもヨーロッパ雑誌の製作記事は豊富にあったということ。

ROLAND RS-09 / SA-09

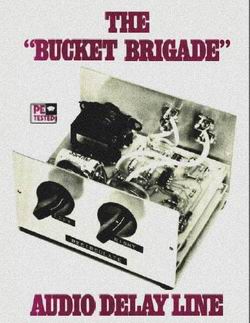

RS-09の最大のメリットはRS-505と同様の4相の Ensemble Chorusで外部入力を持っているのでEffectorとして使用できることでした。 音源部分はTop octave devider AY-3-0214とdevider KeyerのS10430を使用した全鍵発振

。 このICは同時期の各社のKBDの音源としてよく使われたchipで 1/2/4/8のfeet MIXができる ORGAN chipといったところです。 BBD部分に興味があり1994年ごろservice manualを購入しました。 RS-09の音としてはかなり派手な印象。 プログレ御用達のstrings soundとはちょっと違う音色なのが残念。 service manualを入手した時点では本体を処分していました。 あったら色々楽しめたと思うと残念。

RS-09に限らず このようなservice manualが簡単に手に入る時代がこようとは当時は思わず。 そうであれば処分せず持っていればよかった analog 機材は結構ありました。 今になってRS/SA-09を入手しようとしてもEP-09の1000円で入手と違ってかなり高価で取引されていてとても手が出ません。

RS-09の内部写真を見るとTone Generator + Gate回路を除くと4系統のBBD回路が豪華に鎮座しておりかなりの面積を占めています。 DIY的にはこのEnsemble chorusに対してKORG Poly6のようにNE570によるnoise reduction装置を付けて高性能化するのもいいかと思いました。

SA-09はKORG lambdaのような ORGAN系とPIANO系の 2系統のEnvelopeを持つ全鍵発振のKBDで音源 chipまわりはRS-09と同じ、 chrous部分は簡略化されて2相の chorusを搭載。 この機種も Gate / EG回路に興味があったので1994年ごろRS-09と一緒にservice manualを購入しました。 あまり特徴もなく音もチープだったせいか有名な機種ではないこともあってかネットで service manualを見ることはないです。

上記にROLANDのKBDが標準型になったのは EP-09からと書きましたがSA-09やVK-1の方が早いかも。 さらにTACK SWの話題を下の方でしていますが SA-09は確か初めはPETRICK 製が後からRS-09などの自社製に変わったような記憶が。

* SA-09

09シリーズ

09と名のつく機種はRS09/SH09/SA09/EP09/VK09と確か5機種。RS/SH/EP/VKはそれぞれシリーズがあるわけでSA09のみどれにも属さない機種でした。 VK09以外は確か10万円以下の価格だったと思いますので手に入れやすかったためか上でもかきましたが analog synth DIYの方々の部屋に必ずと言っていいくらいEP09/RS09は置かれていました。 Polyphonicの出るKBDとしては当時の最低価格な機材でした。ただVK09にしろRS09にしろもう少し値段をかければ若干発売は遅くなりましたがCX3とかDELTAが買えるわけでそちらの方が完成度は高く満足がいく機材ではなかったかとも思います。

SH09はCS5やMS10の対抗機種なのでRSやVKとは立場が違うというか、SA09は当時持続系と減衰系を持つKBDがLAMBDAくらいしかなかったのですがLAMBDAの低価格路線をねらったのか?。と思ったらRSとEPの両機能を1台のKBDでという発想だったかもと思いました。EP09は当時この時点でこの価格でのanalog PFは存在しなかったと思いますのでもう少し値段をだせばより満足のいく同機種があったわけではないということになるかと。 ただもう少し待ってもう少しお金を出せばEP09の発展系としてのJuno6が買えたのでした。改めてEP09はJunoシリーズへの橋渡しになる製品だと実感します。

|

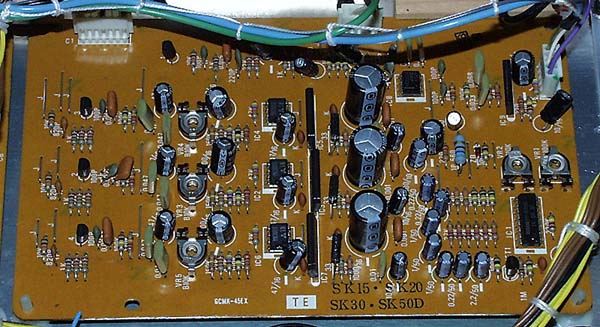

YAMAHA SK-15

おそらくYAMAHA SKシリーズ中最後に発売された機種だと思います。 発売年度も1981年とLow cost Poly Synth登場前夜といった時期だったのでほとんど注目されなかった機種ではないかとも思います。 なにせROALNDのJuno-6と大して変わらない価格でした。 とはいえ構成はかなり充実しており擬似Poly synth(1VCF)、ORGAN、Strings、でEffectとしてEnsemble chrus + Tremolo レスリーEffect。

音源部は ORGANが7音polyphonic(16'/8'/5'1/3 /4'/2')と Poly Synth/Strings用に7音polyphonic(16'/8'/4')となっており全鍵PolyPhonicではなく専用LSIによるKey assigner方式のPolyphonicであるゆえGate回路はシンプルになっいています。 Effect Unitは上機種と同じものが使われており充実していました。

機能をある程度充実させるとKORG のDELTAもそうですがこのくらいの価格帯になってしまいます。 すなわち当時Low cost Poly音源ということでEP09/RS09に飛びついたりしたもののやはりこれらは入門用の域を出なかったというか。 それから1、2年後にはついに庶民でも購入できるPoly synth時代がやってくるのです。 それ以降はこのようなKBDは作られることが無くなりその代用的な物として安価なCASIO TONE、

YAMAHA Porta TONEの時代となっていきます。

安価になったと言いましたがまだこの時点でもPoly Synthは安いものではなく、自分としては購入できるレンジにはなかったような。 さらに2年後のMIDI時代になってやっとJuno106、Poly800という真に待望の庶民のPoly Synthが登場します。 当時の自分はこれらを買ったかというと購入せずかわりにYAMAHAのDX7を買いました。 DX7の登場は当時衝撃的だったのです。 当時のNAMM SHOWで配布されたDX7/DX9のパンフレットは感じるものがありそれを見て購入を速断しました。

結構マニアックな機種という印象がそのパンフからは感じましたが発売されるいなや超人気で中々購入できない事態が続いたのを思いだします。都内の楽器店では入手不可だったのでしかたがなく買ったことのない地元の楽器店で予約することに。 当時、販売楽器店も強気で一切値引きはしないと言われたことが今でも印象に残っています。

KORG Polyphonic Ensembleの系譜

海外雑誌のDIY Polyphonic KBD

|

国産polyphonic synthの流れ

YAMAHA

GX1(1974 (700万円))

CS50(1977/05 (38.5万円))

CS60(1977/05 (58.5万円))

CS80(1977/05 (128万円))

CS70M(1981/07 (89万円))

1974年のGX1から1981年のCS70Mで早々とYAMAHAのanalog (poly) synthは終了します。第二世代のCS50/60/80からはYAMAHAのcustom Chipが全面的に使われていました。最後のCS70MのみCPUを使ったProgramable Synthです。 その他はCPU未使用。 基本的にpolyphonicにおいてもVCOはHz/Vで鍵盤に対応した音階を発生するKBD CV回路を時分割で使用してpolyphonicのKBD CVを生成しています。

ROLAND

JUPTER4(1979/03 (38.5万円))

JUPTER8(1981/03 (98万円))

JUNO6(1982/01 (16.9万円))

JUNO60(1982/09 (23.8万円))

JX3P(1983/03 (18.5万円)) MKS30(1984/08)

JUPTER6(1983/03 (49万円)) MKS80(super jupiter)(1984/09(34.8万円))

JUNO106(1984/02 (13.9万円))

MKS7(1985/03 (16.9万円))

JX8P(1984/11 (22.8万円))

ALPHAJUNO(1985/12 (13.9万円)) MKS50(1986/12 (69800円))

JX10(superJX)(1986/03 (29.8万)) MKS70(1986/12 (24.8万円))

ROLAND初のpoly synth JUPTER4のVCOは特殊な物。 JUPTER8がROLANDで最大級のPoly SynthでどちらもVCO。VCO Typeの第二世代?のJUPTERシリーズとしてのJP6はmodulatorがSOFTで生成。、そのRack版MKS80がVCO synthでJP6とMKS80はVCOがCEM3340。JUNO6からVCOを使わないDCOシリーズとの2枚看板。DCOクループはJUNOと2OSC仕様でSyncが可能なJXの2系統で最終versionはJX10。 ROLAN初のMIDI 対応 synthはJUPTER6とJX3P。Timerを使ったDCOはおそらくROLANDが初であり先祖はEP09。

国産 synthメーカーとしては最大数のpolyphonic Synth群。 Mono Synthも同様。さらには国産唯一のModular Synth製造メーカーでもある。

KORG

PS3100(1977/09 (49万円)

PS3300(1977/09 (120万円))

PS3200(1978/12 (75万円))

Trident(1980/11 (56万円))/Trident MKII(1982)

POLY6(1981/12 (24.8万円))

Poly61(1982/11 (17.9万円))/Poly61M(1983)

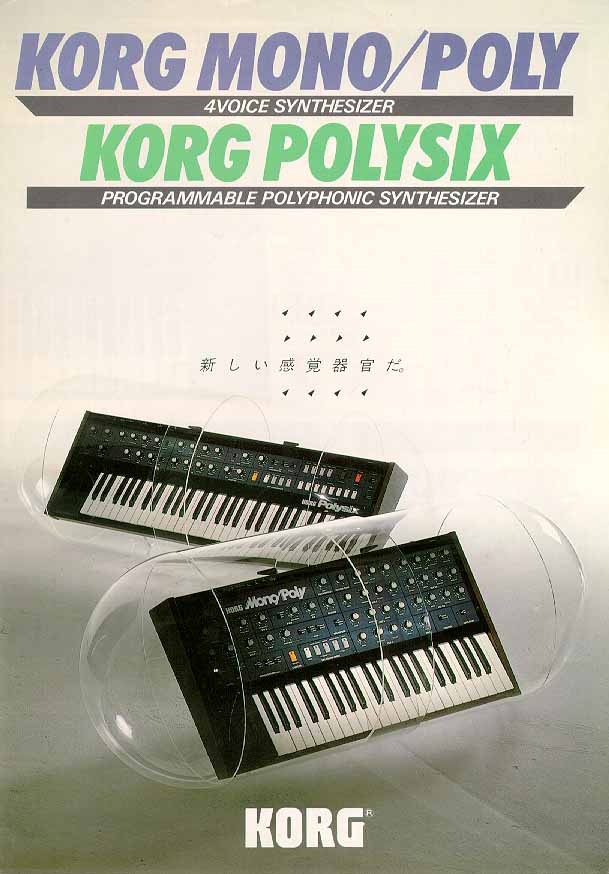

(MonoPoly(1981/12 (14.9万円)))

POlY800(1983/11 (99800円)) EX800(1984/07 (79800円))

POlY800II(1985/11 (99800円))

DW6000(1984/12 (18.4万))

DW8000(1985/09 (19.9万円) EX8000(1985/11 (14.9万円))

(DSS1(?))

PSシリーズは全鍵盤POLYで、有名な?KORG35が初めて大量に使われました。第二世代のTridentからCPU使用のKeyAssigner方式のPoly Synthとなる。TridentからPoly synth部分と3相chorusを取り出し簡略化してLowcost化したものがPoly6。両者ともVCFは海外製のSSM2044を使用。 Trident、Poly6ともにYAMAHAと同様にpolyphonicにおいてもVCOはHz/Vで鍵盤に対応した音階を発生するantilog回路(*1)を時分割で使用してpolyphonicのKBD CVを生成しています。

*:1

TridentのVCOもPoly6のVCOもPUTVCOがベースですがTridentのVCOは分周方式を併用して3octave分のSAW波(SAW+Oct下RECT波の合成)を生成します。 TridentのantilogはROLANDでおなじみのuA726を始めて使用しています。 Poly6からは antilogの精度を上げるためhardwareとsoftwareによるfulltime Autotune機構を採用しておりこれによりTridentのような分周のサポートを得ることなく5octave+3octaveの音域をカバーしさらにストレッチチューニングを可能としています。このAutotune回路はSCIのProphet5などのsoftwareによるautotune方式とは異なるのが特徴です。これなどは長年Hz/Vのsynthを作ってきたメーカーの真骨頂だと思います。

Trident MKIIは変則的に?海外のみで発売され国内では幻の機種になりました。Brass/Strings/Polysynthをひとつに内包したsynthはこのTridentが世界的にみても唯一の存在です。よくあった擬似Polysynthとstringsの組み合わせの機種は80年代以前はいくつもありましたが完全なPolysynthに加えてBrass/Stringsセクションが独立しているものはありません。この3sectionを持つKBDは海外からの要請というか需要があって作られたということを聞いたことがあります。 すなわち国内での需要はあまりないのでMKIIは海外のみの発売です。時代的にMIDIに

ぎりぎりまにあっていないのが残念ですがMIDIが付いていたのなら3sectionのsynthはいらなかったのかも知れません。MKIIより前に発売されたPoly6/Poly61は後にMIDI化KITが発売されましたがTridentは無し。KeyAssigner/Memory部分はほぼPoly6と同じなのでKIT化ができないわけでもないでしょうにとも思いました。 まあMKIIはマイナーチレンジな機種ではあって多きな違いはFilterEGが1個追加されてMemoryが増えたことぐらいではあります。 ROLAND JP8 / JP6の対抗機種はでませんでした。

KORGはなぜか3の数字が好きで、PE2000の3系列音源 / PS3300の3系統 / このTridentさらにはDIGITALになってもTRINITY、TRITON、SDD3300と3の付く機種がたくさんあります。

Poly6をさらにLOWcost DCO化したものがPOLY61。Poly6のDCOの矩形波--SAW波変換回路はROLANDのそれと基本的には同様のものですが結構違いもあります。 またDCOは2系列ですが2nd DCOは1stDCOに比べて簡略化されているのが700Sからの伝統でしょうか。VCF/VCAはMS20後期Versionとほぼ同様の2pole S&K (ただしLPFのみ)

さらにKORG初のcustom chip MSM5232/Analog custom chip NJM2069を使用(但し1個のみ)しLowCost化したものがPoly800。800はKORG最初のMIDI機器。Poly800がPolySynthと呼べるのであればMonoPolyもPolySynthでしょう。 MonoPolyを除けばOSC modulationが弱いのが特徴。

DW6000からは1周期波形ではあるがOSC.はPCMで国内では初のPCM OSC使用のanalog synthでありその最終形がSamplerのDSS1。DW8000からpolyphonic portamentが可能になりVCO EG mod(AutoBend)も搭載されました。

YAMAHA / ROLAND 特にJupiter8/6クラスに対抗できるような2VCO仕様のPOLY6の上位機種はPoly6とDWの間のMissing Linkとなり残念ながら発売されずじまい。 発売されずじまいといえばPSシリーズ用のPolyphonic Sequencerも発売されませんでした。

KORGに限らず試作機はできたが発売されなかった魅力的なsynthは少なくありません。残念なことです。

名目上の最後のanalog KBD polysynthたるDW8000は6VoiceのDW6000を大幅グレードアップした機種でしたがわずか1.5万円価格UPという戦略的な価格で発売されました。 これは当時YAMAHA の DX7から始まるDigital Synth(FM)が一世を風靡

していたためanalog synthが売れない情況にあったからでしょうか。

DSS1はSamplerですがKORG最後のanalog synthとも言える存在。analog VCF搭載(resonance付き)のsamplerは国内メーカーでは唯一でありOSCにsync機能が搭載され2OSC仕様。 いわばDW8000のUp Version、上記のMissing Linkへの回答とも言える機種だと感じます。筐体がでかすぎるのが唯一の難点か。なおModule版のDSM1にはresonanceが付いていません。 これはDSS1はsampling synthesizerであってDSM1はsynthesizerでなく純粋にSamplerだというこだわりかららしいのですが使用しているNJM2069 ICには付いているのでわざわざ取らなくても

いいのにと思ってしまいます。

HillWood

MX3000(1978 (39.8万円))

Firstman PS86(1981?(?))

Firstman FS4V(1981/04 (24.8万))

MX3000はARP Quadraタイプの擬似PolySynth。 全鍵PolyでVCFは1っ。Hillwoodは1981年に消滅してしまいPoly synthはこれのみ。(後にAKAIに技術供与)と思いきやFirstmanブランドとしてHillwood消滅寸前FS4V/PS86が出ていました。 FS4Vは当時楽器店でみたことがありましたがPS86は記憶にありません。2022年になってもHilwoodのAnalaogSynthは謎だらけです。

TEISCO

SX400(1981/07 (45万円))

SX210(1983/04 (21万円))

SX240(1984/09 (23万円))

K3(1986/03 (19.8万円)) K3m(1986/03(12.5万円))

SX400は110Fと同時期の機種でこれのみVCO。 Mono/Polyと逆の発想でMono Mode時4OSCが

同時に別周波数で設定でき実質4VCO mono synthとなる。SX400は国産唯一のTr.LadderVCFを搭載したPolyPhonicSynthです。さらにVCEGもdiscreteで部品点数も少ない回路で秀逸。VCOが2系統でないのが残念。 SX210/SX240はDCO poly synth どちらもMIDI対応。VCFはSSM2044。 K3はOSCに custom(gate array)を使用したKORG DWと同様の1周期PCM音源でVCFはSSM2044。 PolySynthは 4台と少な目。

AKAI

AX80(1984/11 (26.8万円))

AX60(1986/02 (12.5万円))

AX73(1986/05 (14.5万円))

VX90(1985/06 (8.8万円))

VX600(1988? (??))

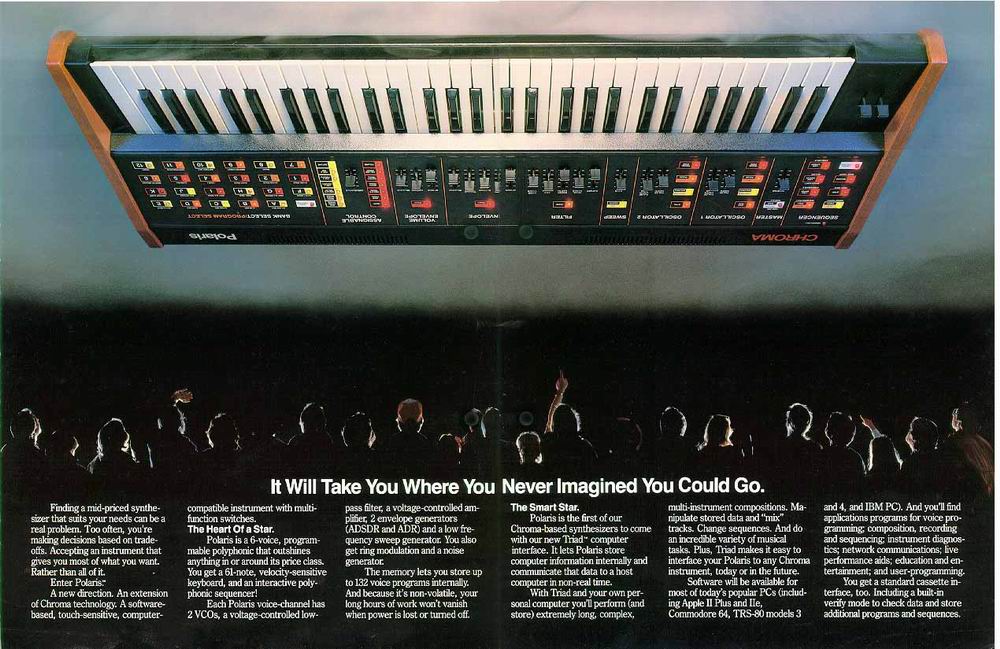

すべてMIDI対応。すなわち全機種1983年以降のsynth。AX80はDCOのpoly synth。消滅したHillwoodの技術陣が開発に加わっていたようです。AX60系列は1chip Synth ICのCEM3394使用の系列。VX600はAKAI最後のanalog poly synthで同時期の海外synthの定番CEM3374/CEM3372使用でMatrix Modulationも装備。 80年代中ごとからのsynthがほとんどんなためもあってかCEMのIC chipを全面的に使用したsynth群で国内analog synthとしては特異な存在。

CASIO

HT6000(1987 (14800円))

HT3000/3500(1987?)

HT700()

CASIOもanalog synthを作っていたとは。1周期PCM OSCを1VOICEに対して4基持ちanalog VCF chip NJM2090を搭載したAnalog Hybrid Synrth HT6000、POLY800ライクにVCFを全体で1基にけちったのがHT3000/3500。ちなみにKORGのVCF/VCA chipはNJM2069。

ROLAND JP4(1979/03)が国産としては最も早くCPUを使用したpolysynthでProphet5とほぼ同時期(pro5の方が若干早いが発売時期は同じくらい)です。 ROLANDは1977年にはすでにCPUを使用したMC8をいち早く市場に投入しています。 NECのTK80が1976年ですからいち早く黎明期のMicroComputerに注目していたという証です。海外ではSCIのProphet5が最も早くCPU(Z80)を使用した製品です。当時のROLANDのCPU使用のKBDのうたい文句はCompu Phonicでした。

一方他メーカーというとYAMAHAはKeyAssigner ICを独自に開発していたこともあってDigital部分は専用ICとHard Logicを使っていたこともあってCPU使用は1981/07のCS70MのみとJP4と較べて2年遅れ。 KORGはPSシリーズはMemory可能なPS3200(1979)もHard Logicで対処していたこともありTrident(1980/11)で初めてCPUを使用しています。

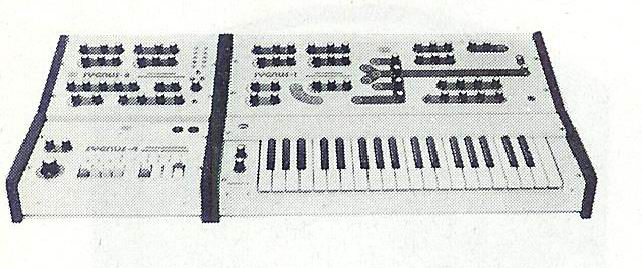

ROLANDがCPUで先行していたとは言え1.5年後程度のラグを置いて各社CPU使用のsynthがあたりまえ前の時代となってゆくのでありました。この時期は analog synthの技術革新の時期でもあるということを考えるとROLANDは先行していたと言えると思いますし当時ROLANDと親交のあったPAX Electronica社などはCPU関連に強いメーカーであったことも関係があるかも知れません。PAXも早い時期にCPU使用のSYGNUS4を1978年に発表していました。

その他のメーカーとしてはHillwoodのMX3000は全鍵PolyということでCPU無し、FS4V/PS86がCPU使用だと思われます。 TEISCO/AKAIはpolysynth投入時期が遅いのでCPU使用が前提になっています。

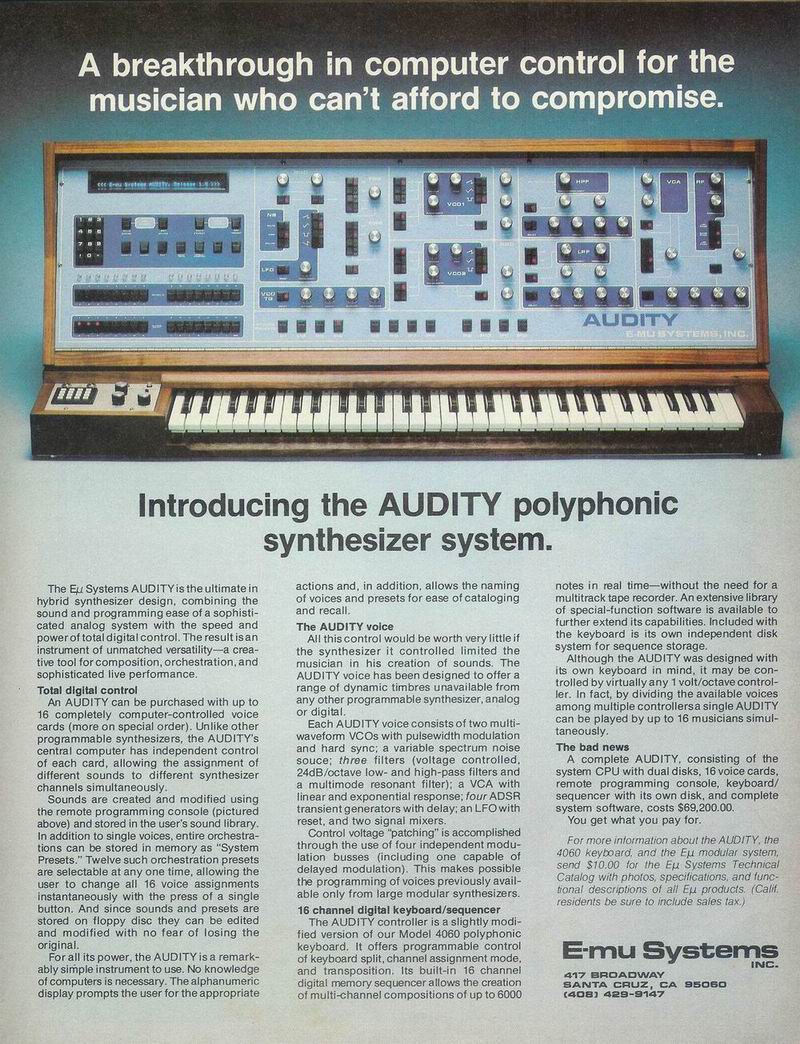

どちらにせよこの時期からanalog技術にプラスしてsoft ware技術を併用しないとanalog synthとして成立しない時代になっていったということです。 海外のpoly synth事情を見ても老舗のMOOG/ARPがpoly synth開発に苦労している隙に当時analog synthなど開発したことがなかったSCI社がCPUにいち早く目をつけてanalog hardはEMUの開発したSSM chipを全面的に使い音色Memory技術は先にSCI社の開発したMINI MOOG用Programmerのノウハウを利用 Key assignerはこれまたEMU社の助けをうけてpolyphonic synthを開発しあっと言う間にpoly synthのトップブランドになってしまいます。SCIのDAVE氏は基本 softwareエンジニアでした。

1981年時点ではすでにどのメーカーもCPU使用のpolyphonic synthを出しておりこのような土壌から1981年時点ですでに各社が集まってMIDI規格の取り決めの会議が進んでいたというわけです。 当初はシリアルなDATAの伝送に反対するメーカーもあったようで転送速度的にパラレルを望む意見もあったとか。MIDIに先行してROLANDのDCB規格やSCIのI/Fもすでに存在しておりOberheimやARPも独自のcomputer I/Fと表するI/Fをpoly synthに搭載し始めた時代です。

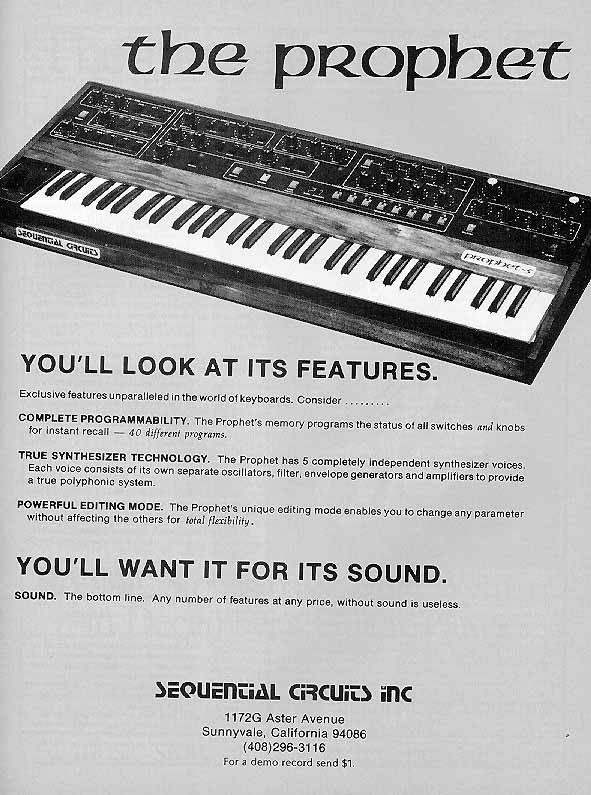

上の方でも書きましたが1978年の末当時 USAのKeyboard誌でProphet5の初めての広告を見たことを思いだします。 USAの雑誌広告と言うとはでなものも多いのですががこのprophet5の初広告は広告を作る余裕が無いというか広告代理店的な要素が介在しない感じの地味な広告で逆に印象に残りましたが後にpolyphonic synth界を席巻する機種になるとは..

KeyBoard誌のPro5の初広告(1978/12)

|

|

|

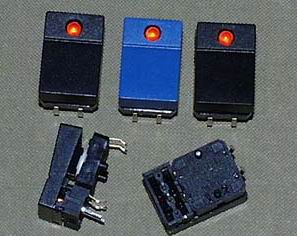

TACT SW

TACT SWは当時polyphonic synthesizerなどのpreset機能を象徴するようなパーツでこれらのSWを見ると時代のフェーズが変わったように当時、新鮮に感じました。

prophet5が登場した1978年前後からTACT SWを利用した電子SWがanalog synthにも使われるようになりました。 最も早く使われたのが ARPのOMNIとかprosoloistの version2あたりからでないでしょうか。

海外synthではSCHADOW 製のSWがいくつかの機種に使われており上記 ARP社以外ではprophet、oberheim等が有名でなかなかかっこうのいいものであこがれのSWでした。

その後国内でもROLAND、KORG等で使われるようになるのですが国内初期ではまずPETRICK 製が使われました。 ROLAND VK-1 / SA-09初期ver. 等、KORGではX911など。 その後は SWのフタ部分を業者に発注するようになり独自のデザインのものが使われるようになります。 特に programmble poly synth時代になって多く使われるようになりました。 たとえば

KORG

CX3 / BX3 / Trident / Mono poly / poly6 .....etc (original)

ROLAND

RS505/VP330後期ver / EP-09 ......etc (original)

TEISCO

60P / SX400 (petrick)

その後 SCIではOMRON製のTACT SWが使われていました。

* petrick SW

* schadow SW (ARPに使われた幅広タイプ)

* OMRON SW (prophet VS /2000 / studio440などで使用か)

なかなか analog synthを象徴するような SWです。 現在のsynthに使われるtact SWよりごつくてよいです。 petrick SW、shadow SWとも秋葉の一部の店で昔は売られていたように思います。 私はUSAのジャンク屋的なパーツ屋の通販で20年前くらいに購入しました。 OMRONのものは現在でも秋葉で売っています。

CPU未使用の機種では hard logicによる selector回路等があるわけですがanalog 楽器関係のこの手の回路はdigital回路とはいえanalog 回路設計のセンスが用いられているものがいくつも回路図からは発見できます。

自作記事においてはあまり使用例が無いようで電子展望に掲載された今関氏のpolyphonic ensemble KBDにpetrickが使われていたのを思い出す程度です。 このKBDは確か電子展望の表紙にカラー写真で写っていた記憶があります。

prophet5の後に出たlowcostのprophet600はあまりかっこのよい機種ではないのですが SCHADOW製のTACT SWが搭載されていないのが原因の一つかも知れません。

|

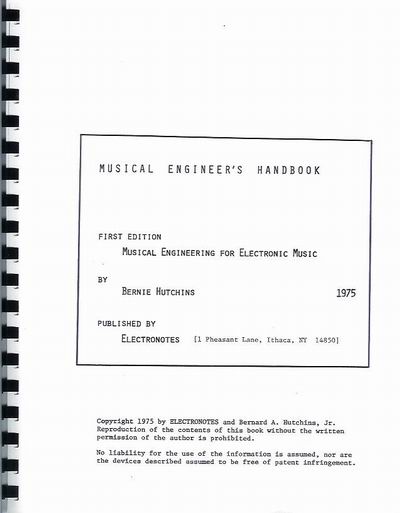

1979年以降 書籍/MOOK

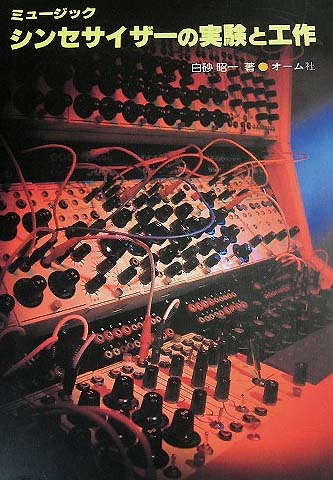

この翌年の1979年には一冊まるごとanalog synthの製作記事を掲載した、シンセサイザーの実験と工作という書籍が発売になっています。

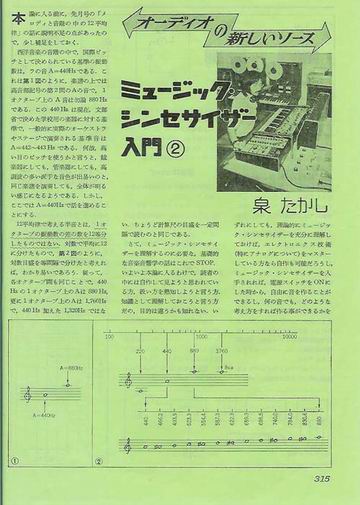

* ミュージックシンセサイザーの実験と工作

BUCHLAぽいsynthが写っている書籍カバー。

|

BUCHLA module

| ・M-101 | VCA |

| ・M-105 | AR |

| ・M-110 | 8CH MIXER |

| ・M-115 | VCO |

| ・M-117 | VCO |

| ・M-120 | TOUCH BOARD |

| ・M-125 | VCO |

| ・M-130 | CONTROL VOLTAGE PROCESSOR |

| ・M-135 | NOISE GEN. |

| ・M-140 | RING MOD. |

| ・M-145 | TIMMING PULSE GEN. |

| ・M-147 | TRIG. DELAY |

| ・M-150 | SEQUENCER |

| ・M-170 | ENVELOPE FOLLOWER |

| ・M-180 | KEYBOARD |

| ・M-192 | JOYSTIC |

MOOG module

| ・M-201 | 4CH AC/DC mixer (console panel model3相等) |

| ・M-205 | VCA ( MOOG 902 ) |

| ・M-215 | VCO ( MOOG 921 ) |

| ・M-225 | ADSR ( MOOG 911 ) |

| ・M-248 | GATE DELAY ( MOOG 911A ) |

| ・M-260 | VCLPF( MOOG 904A ) |

| ・M-265A | VCHPF ( MOOG 904B ) |

| ・M-265B | FILTER COUPLLER ( MOOG 904C ) |

|

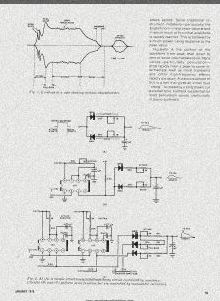

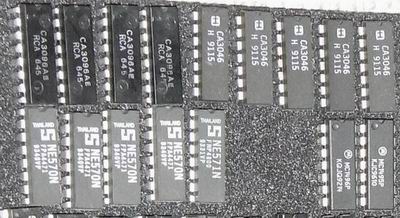

この書籍の画期的なところは掲載されている回路が基本的にMOOG modular(15,35,55以前のI,II,IIIがベース)とBUCHLA modular(100シリーズ?)の回路であるということです。 また著者は白砂昭一氏でいわゆる電気畑の方ではなく音楽畑の方が書かれた synth DIY本というのもユニークな点です。当時、白砂先生の大学にはMOOG/BUCHLAのModularが常設されていた環境下。回路の資料もあったのでしょうが入手しにくいICなど(CA3046など)を置き換えてはいますがほぼ同様の回路が掲載されていたことに今更ながら驚きます。synthの回路自体は第一世代のanalog synth回路ということでtransistor主体の回路でしたので当時はたいへんとっきにくかったです。

|

この本に出ているMOOG 904AVCFは1999年に作りました。 掲載されている回路図とプリントパターンが異なっていました。 具体的にはresonance周りの回路が異なっています。 基本的にこの製作記事の回路図は MOOGのoriginalと同じなのですが回路図通りの接続をさせると正常に動作しませでした プリント基板の方が正解です。 これに限らず当時の製作記事には間違いもよくあるようなので回路動作をよく理解してから製作した方がよいということをあらためて感じたケースでした。

MOOG moodularのコピーをしてみようとVCF以外にもこの本に載っているVCO/VCA/EGの部品をそろえて袋に分けてしまってあるのですが今だに作るにいたっていません。その間に安価なBehringerの921VCOが発売されたので今後作るかどうか。またVCOのantilogのSpan補償用のtempco抵抗は使用されていません。おそらくこの時代、国内のDIY記事及びKITにおいてtempco抵抗が使われた例はほんの一部のみの機種だったと思います。一方恒温補償のuA726はDIY記事で使われたことは少例ですがありました。uA726は当時3000円以上。 また上記写真のBUCHLA type のModuleケースではカスタムメイドで秋葉のケース屋さんに作ってもらったというようなことがこの本にかかれていたようなので白砂氏がDIYに造詣あるからこそこのような本が成り立ったのだと思います。

上の表のModuleの傾向を見ると明かにMOOG/BUCHLAでの構成が違います。MOOGはVCFを使ったスタンダードな減算系、BUCHLAの方はFilter Moduleがありませんが大がかりなSequencerをDIYしています。、

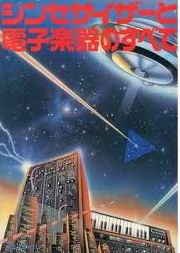

この本はオーム社のミュージックシンセサイザーシリーズの中の一冊。 このほかにミュージックシンセサイザー入門、続ミュージックシンセサイザー入門がありました。著者のメンツを見ると白砂氏、KORGの立花氏/三枝氏。なぜかカバー写真がROLAND 700。続の方はカバー写真がYAMAHAのコンボシンセで著者は三枝氏、和田則彦氏のほか白砂氏、バッハの田崎/神尾氏、YAMAHAの山口公典氏、RVCの陶山義則氏,

、

|

一冊まるごとsynthの製作記事という本はこの本のほかにも当時2冊ほどありました、一冊は上記の電子展望の今関氏の記事をまとめたもの(+ ROLAND技術陣が書かれた回路解説記事.. シンセサイザーと電子楽器のすべて 1980/1981 誠文堂新光社)と他方は電波新聞社から出ていたもの(シンセサのすべて1978 ラジオの製作の連載をまとめたもの)です。(*1) (2冊とも30年前40年前(2019年現在)は所有していましたが現在は所有していません。)

シンセサイザーと電子楽器のすべては近所の図書館にありました。 synthの回路も載っていますが、analog電子PIANOの回路にかなりのページをさいています。 1978年というmono synthは一段落してpoly phonicのKeyboardの開発が次のテーマになっていたのをうかがわせます。 事実1979年には新しい設計思想を持ったEP09という電子PIANOが登場しています。

当時この本を購入した時、System100のVCOの回路が載っていたことに喜んだことを思いだしました。 確か部品の定数は書いてなかったと思いますがそれでもメーカーの回路図が見られるというのは貴重でした。

ラジオの製作に掲載されていた synth DIYについての記憶は各moduleに対してとても高いケースを使用していたという印象しか残っていなく回路自体は記憶にほとんど残っていません。 と言うのも同時期に初ラに掲載された山下氏のsynthの方が自分の望みに近かったからだと思います。

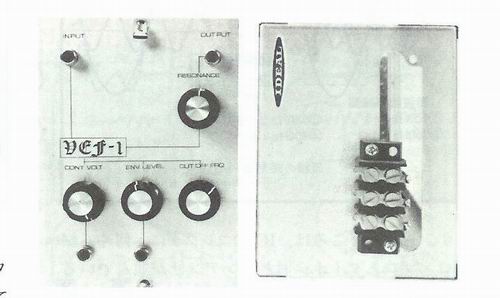

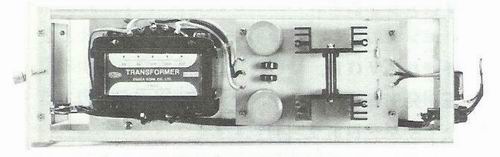

*1:

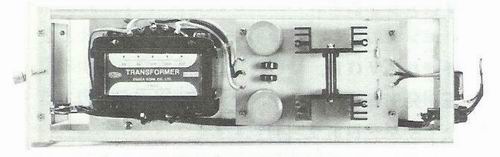

最近この本を40年ぶりに再度入手しました。 module自作記事の著者は五十嵐明と言う方。 上記のように大変高価なケースを利用しています。 IDEAL製の物で1個 3600円するもののようです。 この自作記事各moduleのたたずまいがトランジスタ技術(1977/07 鵜ノ口武彦)の雰囲気にとてもよく似ていて回路も似ているmoduleがいくつかありました。 OP AMPはほぼCAN typeが使用されています。

温度補償tempco抵抗はこの記事でも未使用です。

ケースはかっこいいのですが奥行きのわりにはPANEL部分の面積が少なすぎます。 奥行きがあるのでラックにいれてつながなくとも安定しています。 右の写真のようにPower supplyがジャストサイズで入っているのが印象的です。 ラック等にマウントしなくともmodule単体で立てるケース状のmoduleは魅力的ではありますが高価すぎます。 中々よいpanel/筐体をみつけるのは難しい。

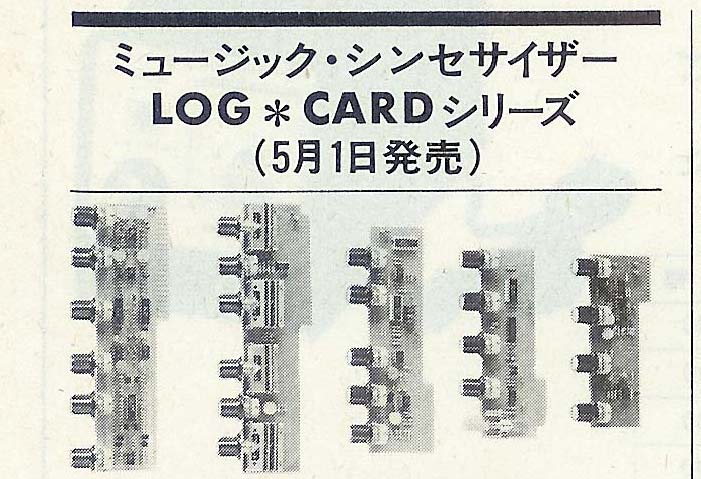

この本にはPAXの原氏も記事を書かれています。 またSygnusシリーズ、 Log cardシリーズ、さらには伸光のシンセの広告、紹介も掲載されています。

|

電子楽器工作本としては下の2冊の本も有名でしょう。(それぞれ何バージョンかあるようです。 下のものはVer3と1982年版)

上記の表紙のエフェクタ入門は確か1982年の夏ごろ購入しましたが、初歩のラジオの DIY Effectorの連載は1981年から1982年にかけてあったようです。 初ラ関連では石原マサト氏が有名かと。 この本でも上記の今関氏、石原氏も著者として名を連ねています。 さらに1982年に石原氏は無線と実験誌に本格的なFrangerの製作記事を発表されていました。 この時代に無線と実験に楽器関連の製作記事が掲載されるのはめずらしいことです。 この記事の切り抜きを当時は保管していたのですが紛失してしまい、数年前に国会図書館のサービスを利用して手に入れました。

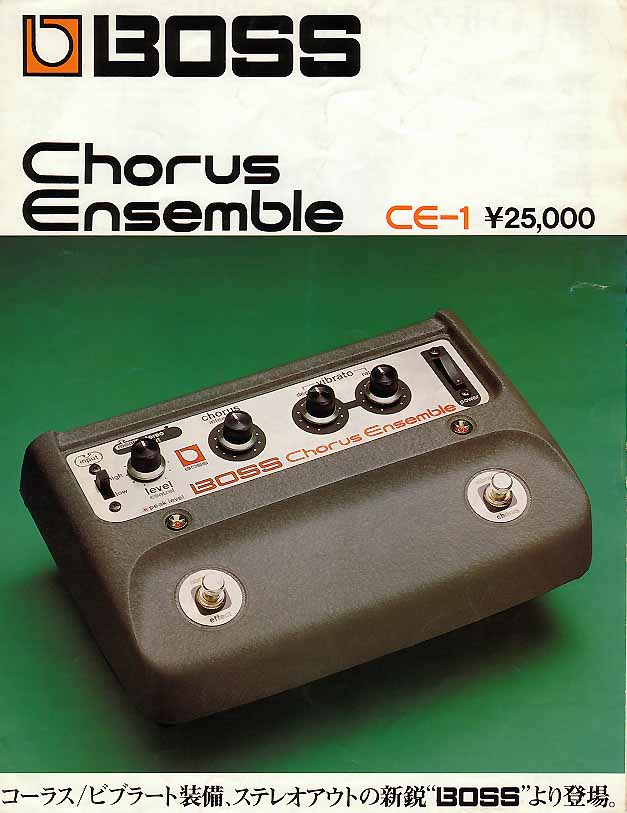

自作&操作術の方は毎回メーカー製機種の回路図が1っくらい載っていたのがうれしかったです。 上記の号にはBOSSのCE-2, YAMAHA(実はKORG)のOC-01の回路図が載っていました。 別の年の号には CMU-800の回路図が掲載されたように記憶しています。 自分の場合は初めに発売された本と上記のversionの2冊を買ったと思います。

* 自作&操作術ver1.0

国内DIY effectorのバイブル的存在のMOOKの最初期バージョン。当時この本に影響を受けた人は多数いると思います、

雑誌掲載の製作記事としては上記、国内外の連載記事のように電子展望、トランジスタ

技術、初歩のラジオ、ラジオの製作、各紙に記事がありました。

|

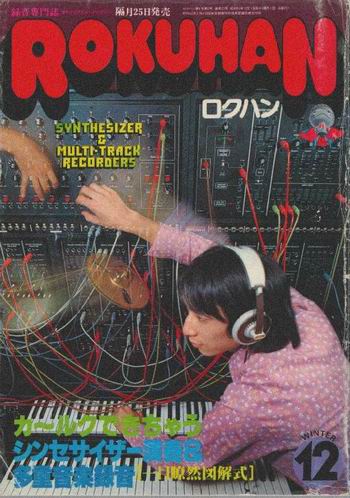

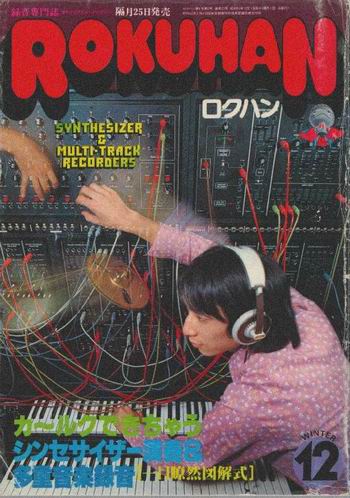

1978年には他にもanalog synthやKeyboardを特集した別冊本がいくつも出ていました。 ちょっと変わった所では音楽の友社が発行していたロクハンという雑誌がありました。 この雑誌は1975年創刊だそうで当時、カセットデンスケなどによる生録ブームを背景に誕生した雑誌ですが1978年にもなると synthを使った録音というテーマで特集がありました。

左:表紙 右:1page目のイラスト

ロクハンということで他誌とはかなり異なる内容。 シンセの一般的な解説の他にシンセの録音を中心に書かれています。 当時この種の別冊本では定番だったバッハリボリューションの田崎氏のスタジオや神谷スタジオが写っています。 また当時バッハのサポートメンバーだった平沢進氏の録音講座の記事があったりSH-1の基板の写真が掲載されていました。 ちなみに表紙は安西氏。 ハードに強いミュジシャンの方々が集合しています。

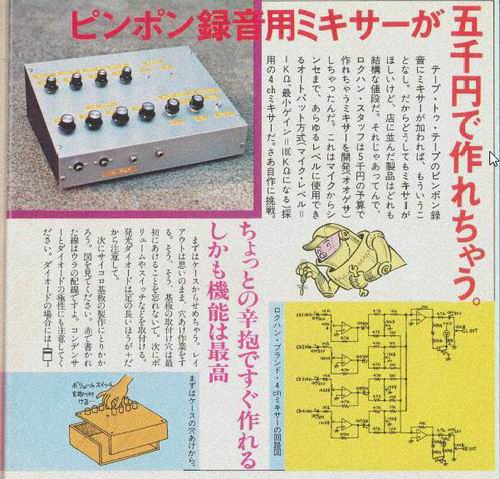

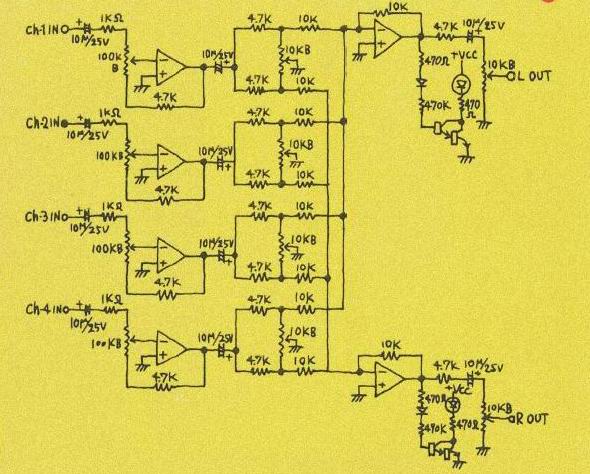

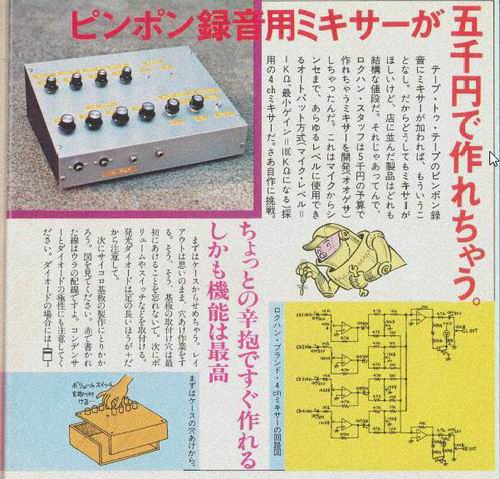

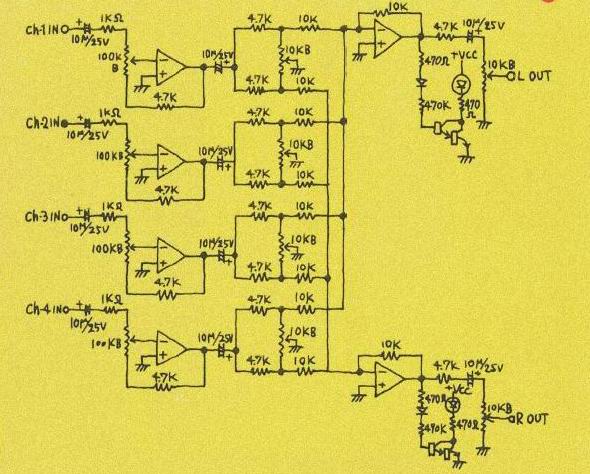

シンセの内部基板を見れるだけでも得をした気分になりました。 録音と言うことでは 4Ch MIXERの製作記事が載っていました。 回路としては初ラの山下シンセのaudio MIXERや上記エフェクター入門に載っていた 4CH MIXERと同等な回路でしたがこの種の本に回路が載るのは画期的。 当時作ったような記憶があります。

右の図面を見ると記憶が蘇ってきます。

*:

上記ロクハンの資料を提供して下さった方から連絡がありこれは別冊でなく通常の号内での特集であるとのこと。 表紙を良く見ると隔月刊とあり1978/12月号としっかり書いてありました。 別冊でなく(隔)月刊誌としてこれだけ充実した内容とは驚きです。 実際この本は所有していてこのMIXERも作った覚えはありますが本誌はなくしてしまっていましたの出詳細は覚えていませんでした。

上記の簡易MIXERのような小物のDIY記事で思い出したのが80年代初期からの KORGの冊子のsound make upです。 これには80年代中ごろからほぼ毎号簡単な電子回路等を使ったDIY Tool的なアイテムの自作記事がありました。 sound make upは毎号楽しみにしていていましたし、当時ほぼ全号保管をしていましたがいつか処分してしまったようで現在は手元には残っていないのが残念です。ちなみにsound make up冒頭の”元飛行機少年の...."というコラムは三枝氏。

|

|

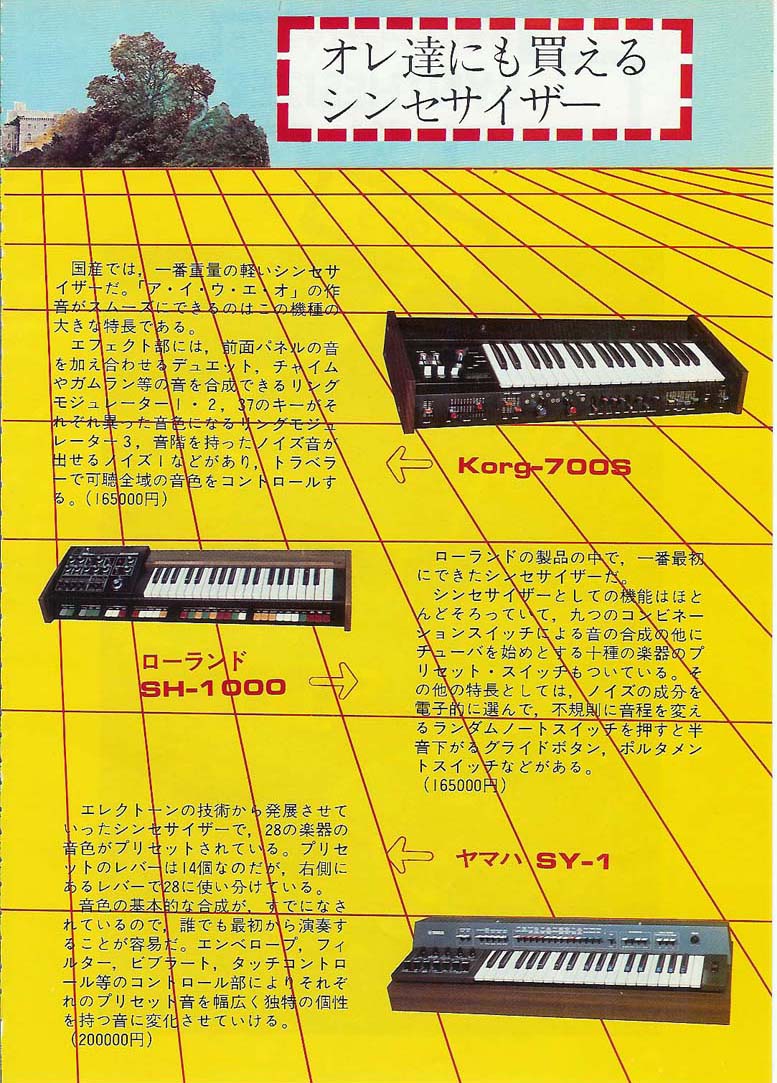

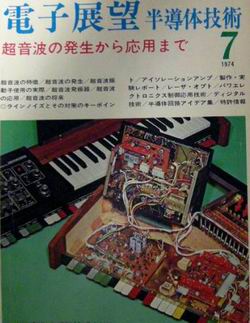

同じ1978年初歩のラジオの10月号に何度目かのシンセサイザー特集がありました。

この年は上記のように国産第二世代のシンセがたくさん登場した年でもあって、高嶺であったシンセが初ラの読者にも購入可能範囲に入ってきたころなのだと思われます。 すでに初ラでは山下シンセの連載が終了していた後ですが、この特集では回路まわりの話題は無く、一般的なシンセの紹介記事になっています。 ここでもSH-1がフィーチャーされています。

ロック&キーボード (1977 エイプリル出版)

ロック&キーボード '79 シンセサイザー (1979 /エイプリルミュージック)

この時期 KBD/Synth関係のMOOK本もたくさん発刊されていました。 1977年版にはとても貴重なPAXのmicro synthの記事が掲載されています。

|

SH-1とCS15

1978年前後 lowcost化の波にのってKORG MS20/10、ROLAND SH-1 YAMAHA CS5/CS15が登場するわけですが MS20は上の方で書いたので残りの2機種について。

SH-1:

--------

個人的にはROLANDのmono synthの中で最も好きな機種です。 後の SH-09/SH-2がよりlowcost化のために機能/デザイン性を削ったの対してSH-1は700の直系で気品を残した機種だとも思います。(後ろに見えるROLANDのプレート/ 成型の筐体もよいです) 今みてもよいデザイン、音、SH-1より少し前に登場したMOOG micro MOOGとも共通するイメージがあります。 機能的にはかなり充実しているのでさらに追加でいくつかの CV /IOをつけると良いです。(筐体の上方の空きスペースが利用できます。 加工もプラなので楽。) 最大の弱点は VCOが一つと言う点なので CEM3340を使って 2ND VCOを外部に追加したいところです。(2VCO + syncが付けばかなり充実) 電源はSH-1からもらえば手軽でしょう。(CEM3340の消費電流は少ないです。)

上のSH-1とSH-7のカタログを改めてみるとSH-7は確実にMINIMOOGを意識していることがわかります。 ということはSH-1はやはりMICRO MOOGを意識しているのだろうと思います。

・SH-1 VCO/LFO/NOISE 基板(左端のcanはμA726)

・SH-1 VCF/VCA/2EG 基板(青capは選別OTA)

CS15:

--------

完全2系列でCS30の廉価版的イメージ。 YAMAHAは専用 chipを沢山使っているのでCS15の回路図を見てもあまり面白くないと思っていましたが参考になる部分はいくつもあります。 機能的にはCS30のanalog sequencerを除いたものとあまりかわりませんが(EGも実質3EGですし)CS30に比べるとルーティングの自由度がありません。 よくある改造では VCFを2個直列に接続する改造がありますが、それに加えてLFOの DelayかVCLFOの特徴を生かしてCS30のようにEGで LFOのピッチ可変を追加すると良いように思えます。 Hz/V仕様を生かして簡単に VCOを追加できるような気もしますが...。 Hz/Vといえば CSの VCO/VCF/VCAは LIN/EXPO両者の入力がありLFO用のVCOは EXPO入力です。(*1) CS30のようにVCOにVCO mod (FM)をつけるのもいいかも知れません。

このころのYAMAHAのSYNTHはYAMAHAのMIXER/PAなどの製品と共通するデザインでとても機能美というかまとまったデザインが印象的です。

*1: 外(PANEL)から見た機能なく各chipの仕様としては。

・CS15 2VCO/1LFO/1EG/NOISE 基板(Noise以外は専用chip)

・CS15 2VCF/2VCA/2EG 基板(EG以外は専用chip)

SH-1とCS15には実は共通があります。 電源用のICがTA7179というトラッキングレギュレータを使用しています。 SYSTEM100Mも同様。 このIC、手軽に+/-のトラッキング電源が得られるのでsynth回路には便利です。 すでに廃新種ですがNetを探せば購入できます。

*CS15電源部

1978年当時はこれらの回路図を見るすべもなかったのですが現在 service manulalが手に入る状況で各回路を見てみると参考になる部分が多々あります。 また両者とも上記のような有効な改造の余地があるようにも思え DIY的にも有用な機種のように思えています。 SH-1というとミッキー吉野氏、CS monophonicと言うとバッハリボリューションというイメージが残っています。 ちなみにCS10の広告はプロレスラーの原進氏で印象的な広告だったことが記憶に残っています。

|

KORG MS20 / ROLAND SH-1 / YAMAHA CS15

1978年の第二世代のLowCost Analog Mono synth 3機種

この3台のsynthは価格もほぼ同価格帯で発売時期も同じくらいです。 SH-1のみが1VCOで他の2機種はほぼ2系統のVCO/VCF/VCA/EGを持っています。 CS15は各moduleのIC化によって低価格化が実現、CS15の機能を半分に抑えたCS-5が存在します。 MS20は回路の簡略化によってLowcostを実現しそれゆえESPと言う機能をさらに追加しています。 YAMAHA同様に機能を半分に抑えたMS10が存在します。

これに対してSH-1は唯一 SuB OSCがあるものの1VCO機でVCF/VCAも1機、EGは2個ありますが機能的には上記2機より不利。SH-1というのはSystem700直系というか700のVCO/VCF/VCA/EGの各回路をシンプル化して小型synthとしてまとめた感じでしょうか。上記2機種ほどの合理化はされていないので2系列Module搭載とまではいっていないです。このこともあったのかSH-1はSH-2/SH-09というよりローコスト及び機能(VCO)追加の機種が発売されるとあっと言うまに姿を消してしまいました。 上記2機(MS20/CS15)はロングセラーです。

さらに言うとSH-1は底板が鉄板、側/パネルが全てプラスチックですがSH-09/SH-2はよりシンプルな方法として側板のみプラスチックでパネルは鉄板を使用。この方式は以後のCSQ100/CSQ600/TR808/RS09/SA09まで使用されました。その後SH-101/SH-202になるとまたプラスチック成型のパネル一体型に戻ります。

|

この時期ヨーロッパの電子工作系の雑誌では国内、USA以上に豊富なSynth工作の記事

が掲載されていたようです。 当時は全く知りませんでしたが私の場合は1994年ごろ

FORMANT modularやDIGISOUND80やmaplinの記事のコピーを海外から取り寄せ購入しま

した。 今ではこれらを含めて多くの掲載記事がNETで見られるようになりましたので

国内記事よりも海外記事の方が簡単に手に入るという状況です。(上記雑誌掲載記事一覧を参照のこと)

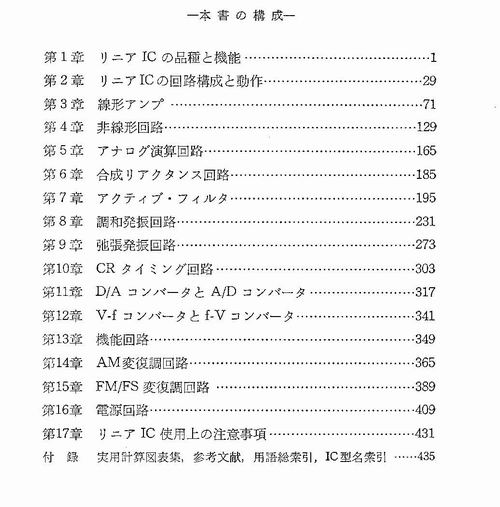

雑誌とかsynth製作本ではありませんが、リニアIC実用回路マニュアル( 横井与次郎 / ラジオ技術社)は analog 電子楽器の回路に使えそうな例も多く、参考書として有用な定番中の定番本でした。 実際メーカー製品の回路の中にもこの本からアイデアを得ているような回路もあります。

マイコン雑誌 / Sequencer

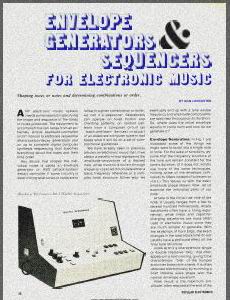

1978年以降、synthesizerの制御にマイコンが使われるのが当たり前になっていきます。そのさきがけとなったのがROLAND MC-8,JUPITER4, CR78,SCIのprophet5でした。 この傾向は当然ながら多少遅れてDIY,KITの世界でも浸透していきました。

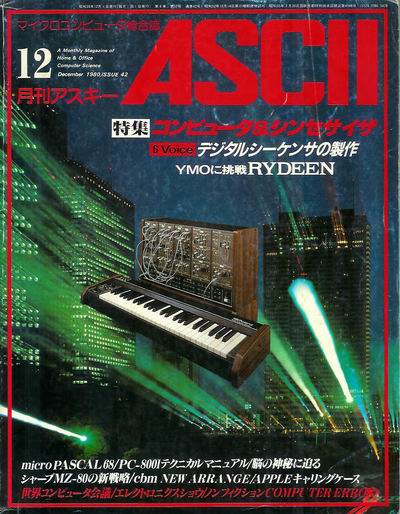

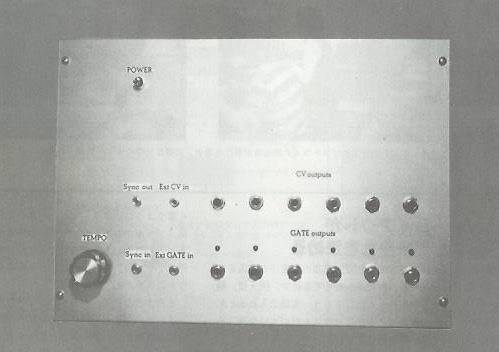

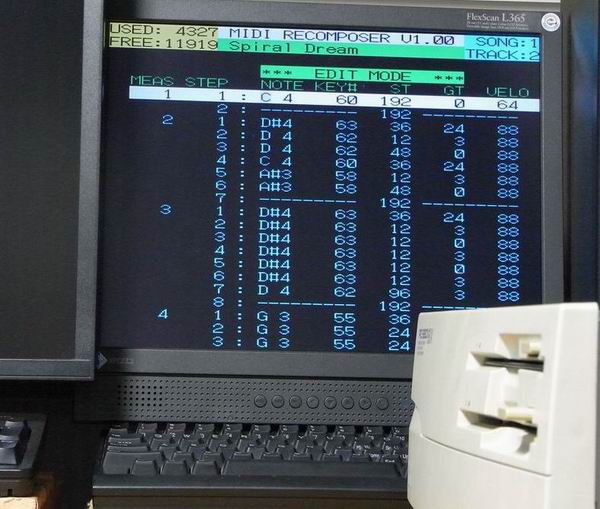

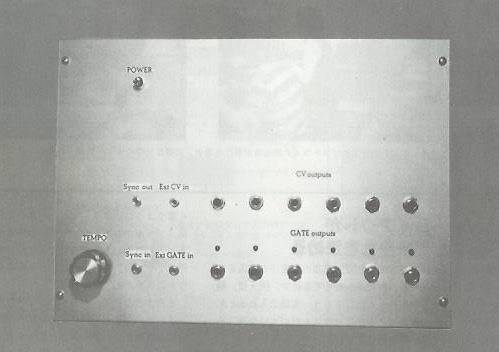

ASCII誌 1980年12月号では Digital Sequencer CM6の製作記事が掲載されました。 これはAPPLE-IIにつないで使うMC-4ライクな 6CHのCV,GATE信号発生ハードウェアとソフトウェアの記事です。 ちなみにROLANDのMC-4はこの年のオーディオフェアーでデビューしました。 1980年にもなると内外各社からいわゆるパソコンが続々登場した時期でもありましたし、マイクロコンピューターを利用したsynthsizerの自動演奏と言うのは格好のネタでした。

上記のWaveKITでも79年にTK-80を利用した自動演奏UNITが発売になっていますし、当時のマイコン誌である月刊RAM,月刊マイコン誌でもこのようなsynthネタがありました。

また同様に上記のエフェクタ自作&操作術81にもMZ-80を利用したsynthの自動演奏記事が出ています。

|

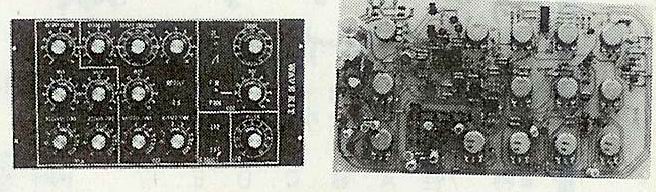

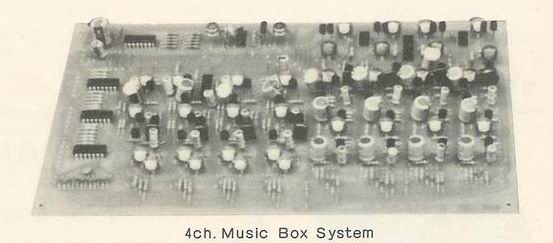

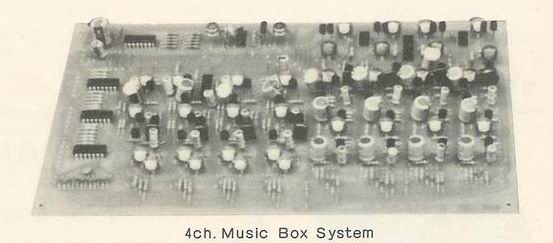

Wave Kit 4Ch Music Box System

* 月刊RAM誌(1979)のMUSIC SCRAMBLEという特集記事で紹介されたWaveKitの4ch Music Box System。

値段も手ごろで当時としては先進的なシステム。 現在でもこれを参考にして作ってみても面白いと思います。

* 広告

|

|

NECのTK80の発売が1976年で、PC8001が1979年、 MZ80が1978年、APPLE II, PETが1977年だそうです。 I/Oの創刊が1976年でASCIIが1977年、月刊マイコンは1977年、月刊RAMは1978年の創刊だそうです。

|

元祖レコンポーザー(CP-you)

マイコン(パソコン)+synth を利用した自動演奏がより一般的になっていくのは少なくとも国内では1982年にROLANDから発売されたCMU800からではないでしょうか。 あとは上記のPAX ELECTRONICAが PC8001用に作ったルンルンシンセというシーケンスソフトもこの時期にありましたがこれは外部ANALOG SYNTHをコントロールするものではなくPSGを音源とするものでした。

|

* 上記のCMU800の84年版カタログを見ると対応パソコンは11機種にも及びますが全て8bitマイコン対応のようでPC9800などには対応していなかったようです。

|

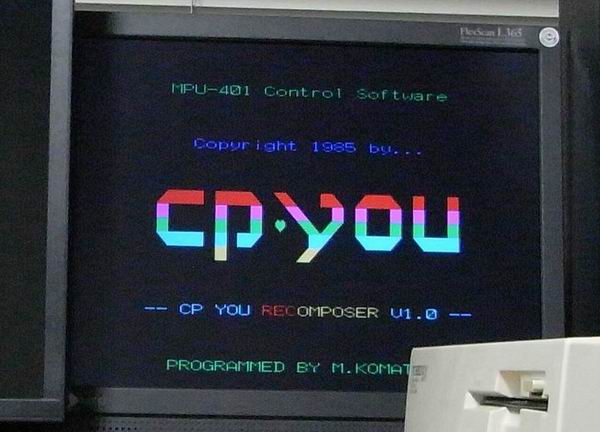

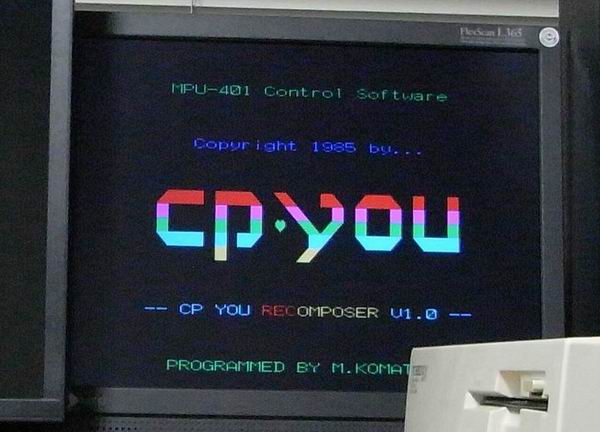

さらに83年以降のMIDI時代になるとCV,Gate interfaceがいらなくなるためCMU-800のSOFTとしてのシーケンサー部分が独立して知る人ぞ知る CP-YOU社のRC/98などというMIDIシーケンサーソフトが登場していくのでした。(* 有名なレコンポーザの前身SOFT)

|

このソフトはCMU800から派生したソフトであったことからかCP-YOU社の専用I/Oカードを用いることでMIDIの他にCMU800をもコントロールすることが可能でした。 とはいうものの実はROLAND製のPC98用のMPU401 I/Oカード基板には CMU800用のコネクタのパターンが装備されれおり部品を追加すれば(他のCMU800 I/Oカードのエッジコネクター部分を取り付ける)CMU800をつなぐことができる裏仕様があったためこの改造をCP-YOUですることによりCMU800にも対応できるという意味だと思います。

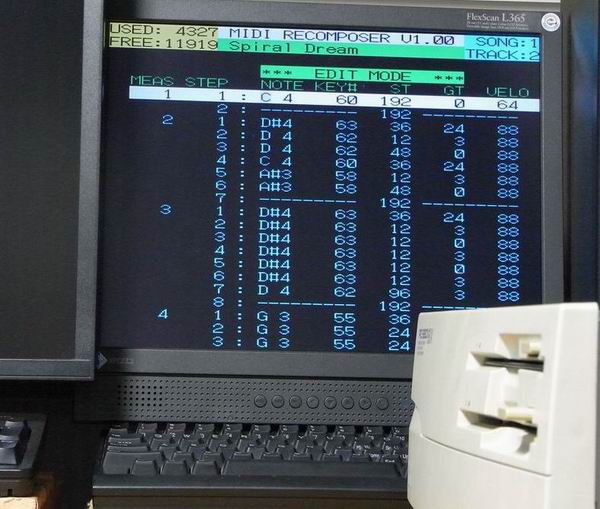

レコンポーザの前身と言うこともあってFile管理がDISK BASICを使うことと画面解像度以外は基本的な操作はレコンポーザと同様であったと記憶しています。 ファイルの拡張子は確か.CMPだったかと。 このソフトはMSDOSでは動かなく、データーファイルもDISK BASICでしか読めませんのでDOS上で読むには変換ソフトは必要だったと思います。

このソフトはまだ捨てずに持っているのですが(*1)、このマニュアルの裏を見るとCP-YOUの秋葉店が文京区湯島のカクタビルにあると書いてあります。 この場所は確か秋葉の鈴商の近くの交差点から湯島天神方向にちょっと行ったところだと思います。 このCP-YOUというお店では当時ROLANDのJX-3Pの改造とかもしていたように記憶しています。

*1: FDは5インチ。 なのでもし動かすにはFDDが5インチのPC98とMPUも必要。

この時代はまだPC9801/E/F/M とかの時代でその後にVX/VF等の機種が登場。

FDDは5インチが主流で8インチのFDDもまだ普通にあった時代。

MSDOS版レコンポーザーはMPUとRS-MIDIどちらにも対応していましたが

これはMPUのみ対応。

最安価であるPC9801VFでも当時 定価が34万円くらい、実売価格28万程度。

これとセットになるカラーディスプレイが 8万程度はしました。

当時これらを買いましたが FDDが 2DD仕様で後からコンピューターリサーチの

2HD対応KITを別途購入。 20MbyteのHDDも5万くらい出して買いました。

さらにMPUとこのソフトを買ったわけでかなりの出費

ちなみにMPU401が29800円でPC98用I/FカードMIF-PC98が18000-の計47800円

後の1986年には両機能をまとめたMPUPC98が登場して38000円に下がる。

当時実用に使えるパソコンはとても高かったことを思いだしました。

|

* レコンポーザーの前身と上で書きましたがこのソフトの説明書にはしっかりレコンポーザーと書かれているのでこれが元祖のようです。

調べて見るとCP-YOUと言うショップはROLANDの関連会社だったようでまた,CP-YOUのスタッフの方々がレコンポーザーのカモンを立ち上げたそうです。またCMU800用のシーケンスソフトも同社で発売していたそうです。

|

PC9801のMIDI I/FとしてはROLANDのMPUがデファクトスタンダードですがその他にKAWAIのSOUND Palletという音源付きI/F、メーカー名は忘れましたがMPU互換のI/F(三鈴エリー製のようです)

がいくつかあり、さらにKORGもMI-98というDSS/DSM用のSOFT IMAGINEで使用するI/Fがありました。

MPU以外では上記レコンポーザーが対応していたいわゆるRS-MIDI I/Fである美鈴エリー製のI/Fが有名でレコンポーザーにもバンドルされたVersionもあったような。このI/F発売から10年ぐらいたった90年代の中ごろにトランジスタ技術の別冊でも取り上げていて回路図とコンパチの自作基板のパターンも掲載されていました(*1)。

* なつかしの三鈴エリーRS MIDI I/F

三鈴エリーのI/Fの特徴は接続するRS232C回線(RTS/CTS)から信号を整流して電源を得ると言うものです。その後GM音源出現後はシリアルケーブルのみで音源側がRS/MIDI IFを持つという関係に変わっていきました。ちなみに美鈴エリーは汎用パーツでl構成したROLANDのMPU-PC98の互換Boardも発売していました。

*1: トランジスタ技術SPECIAL No:55 作ってわかる電子回路製作入門(1996)

*: 回路図: MIDI OUTだけなら抵抗1本(正式なMIDI結線とちと違うが)

|

このレコンポーザーVer1.0を動かしたくなって5インチのPC98BXを入手。5インチのPC98は2005年ごろ処分してしまったので。

このSOFTはMSDOS上では動かないSOFTなのでDOSを必要とせず5インチFDDで単独に立ち上げます、このためHDDにコピーして使用することはできないのでやっかいです。

* オープニング画面

* 表示幅は40文字でDOS版のレコンポーザーの半分

* CMU800の設定画面がある。

MIDI音源と同時にCMU800もコントロールできるのでCV outのsequencerとしても使用可能。おそらくMKS7用のROLANDのPC98版sequencerと似たような仕様だと思われます。トラック数は8CH分でそれに加えてRhythm CHが1つの9CH sequencer、

MPU401も5..6年前に処分していたので再度MPU(MPU98)も入手して動作させてみましたがPlay動作が動きません。次のタイミングのDATAを読み出しにいっていない感じの動作。外部Clockにはなっていないが?。 古いPCの不具合か?でもDOS版のレコンポーザはこのHARDで普通に動く。上記画面ではMPU401用のSOFTと書かれていますがMPU98ではなぜか動かず。I/O port AdressとIreqはデフォルトのままなのでMPU401とMPU-PC98とは同じはずなので動かない原因はわからず現在までこの件はペンディング状態。 ネタとしては画面が出たのでよしとしますがそろそろこの40年前のsoftの動かない原因をちゃんと調べてみようかとも。上記のようにROLANDから出ていたCMU800用のSoftは8Bit機が対象だったのでPC9801対応版はなかったはずなのでその意味でもこのCP-youのレコンポーザーは貴重でした。

MPU-401は国産の8Bit機やPC9801用の他にIBM-PC用のISA BUSにさすI/Fカードもあったのは事実かと思います。なぜならIBM PCにおいてMPUのportAddressが$330/Ireq=9(2)であったことはその後のIBM PCではSoundblaster(1989)に搭載されたMIDI-I/FでもGAME音源のI/FとしてMPUをエミュレートする際に使われておりWindows時代になってもなごりが残っていました。さらに1989年になってMPU-IPC-TというMPU-98のような内蔵型のIBM-PC用MPUも発売されました。これは当時1989年ごろIBM-PC(互換機)を買った時に同時に買った記憶がありますがまだMS-DOS時代だしIBM-PCのMIDI環境がどんな時代であったか思い出せませんが当時自分でもIBM PCで動くsequencerを自作したことを思い出しました。 おそらくCakewalkはこの当時あったのか、あとは有名な所ではroger pauelの開発したTEXTUREぐらいか?。IBMPCのDOS環境ではMODPlayerはいくつもあったとは思いますがこれもSoundblaster以降の話でこの当時はPCM再生環境もPC9801を始めとするMS-DOS環境ではぼぼなかったように思えMAC/AMOGA/COMMDOREあたりと比べて遅れていたような。そもそもPC98は音楽computerではないのでROLAND周辺が環境を整えたからこそ音楽用途に使えたのでしょう。

|

ちなみにanalog synth用の CV/Gate タイプの DIGITAL Sequencerとしてはプロ用ではROLANDのMC-8が1977年、MC-4が1980年です。 アマチュア用としては同様にROLANDのCSQ-100が1979年で69000円、CSQ-600が1980年登場で10万9000円です。

また上記PAX Electronicaの章でも紹介したSYGNUS-4 (198000円)があります。

これに対してCMU800はメインの処理をパソコンで処理させる為、本体としては1982年で65000円です。 8chのCV outとEP-09相当なpolyphonic音源、さらにTR606相当なDrum音源が内蔵されていたお買い得な機材であり DIYerよりな機材でした。 当時のメジャーなパソコンそれぞれに対応した形になっていましたがたとえば PC-8001を使ったとしてPC-8001が約17万でしたのでCRTモニターを4万程度としてもあわせれば27万前後の出費が必要でした。

それ以前ではEMS, SCI, oberheim , E-mu等がDigital Sequencerを出していましたが機能の割には高価なものでしたし、リアルタイム入力が基本です。

|

余談:

SCIのsequencerで思い出したのですがUTOPIAの1976年の日本公演でKeyboardのRoger Powell氏が確かこれ(model600?)を使っていたのを思い出しました。おそらくこのsequencerが出てまもないことだったのではないかと思います。(1992年の日本公演でも氏は出たばっかりのK2000を確か使っていました。1977年?の公演ではGX1を使用していました。さすが元ARP、MOOGのdemonstrator経験のある氏の面目躍如。

EMSのsequencerはEMS universal sequencerと言って AKSからsequencer部だけを独立させたものだったと思います。AKSよりだいぶ後になってから発売されたもので確かUKの雑誌に載った紹介記事を切り抜いて持っていたのですが今はありません。EMSのは確か256 stepでした。

すっかり忘れていましたが当時 ROLANDの CSQ600を持っていたことを思いだしました。TR808と同じタイプの筐体で価格もあまりかわらず。ほぼ同時期の製品でした。TR808の方を買っておけばと後悔しました。約3年後には音源付きの2cH MC202がCSQ600の半額くらいでデビュー。後にCMU800も持っていましたがこれは1980年に初めて買ったパソコンの PC8001につないで使いました。

PC8001は1979年発売16万8000円。確か1980年に2割引で買えたので約13万でしたがそれではおさまらず白黒のCRT Displyがそこそこの価格はしましたしCMU-800が6.5万。 CMU-800はどこで買ったのか思いだせません。楽器店か家電店か?。なによりSoftはカセットでLoadするのが大変でしたし、電源を落とせば再度loadしなければならない時代。ただCMU-800には8CHのCV/GATE I/Fが付いていたのはかなり魅力でしたが接続できるのは基本MonoSynth。当時持っていたOct/VのMonoSynthはSystem100の101とSH-101/MC-202だったと思うのでなかなかPolyphonicとしての有効利用はできずもっぱら内蔵PFとAnalog Drum 音源がメインでした。

analog synthとsequencerが合体したメカであるところのMC-202もDataのLoad/Saveはカセットでした。さらには1986年発売の初のWorkstation synth ENSONIQ ESQ-1でさえSequencerのDataのLoad/Saveは依然カセットでしたがMIDI時代なのでExcilusiveでPCにDataをSave/Loadすることは可能になりましたし後続機種のSQ-80(1987)はFDDがついていたのでやっとFDDで対処できるようになります。ROLANDのMC-500(1986)にはFDDが付いていましたが。YAMAHAのQX-1(1984)がFDD付きとしては一番早いようですが5インチFD。

そうこうするうちに翌年の1983年にはMIDIが登場してYAMAHAのMSXには8VoiceのMultiTimbre音源(SFG-01/SFG-05)が搭載できさらにはMSXはProgramカートリッジ仕様だったのでカセットのわずらわしさからは解消されました。Sequencerは五線の音符入力。それらを購入するとともにRX-15も購入しました。ということで時代はCV/GateからMIDI & Digital Synthに移行していきます。上記レコンポーザーを購入したのはPC9801- VFを購入後でしたのでおそらく1985年。MPU-401が1984年なので上記レコンポーザーの発売年は1984年から1985年の間。MS-DOS版のレコンポーザーが1987年だそうです。

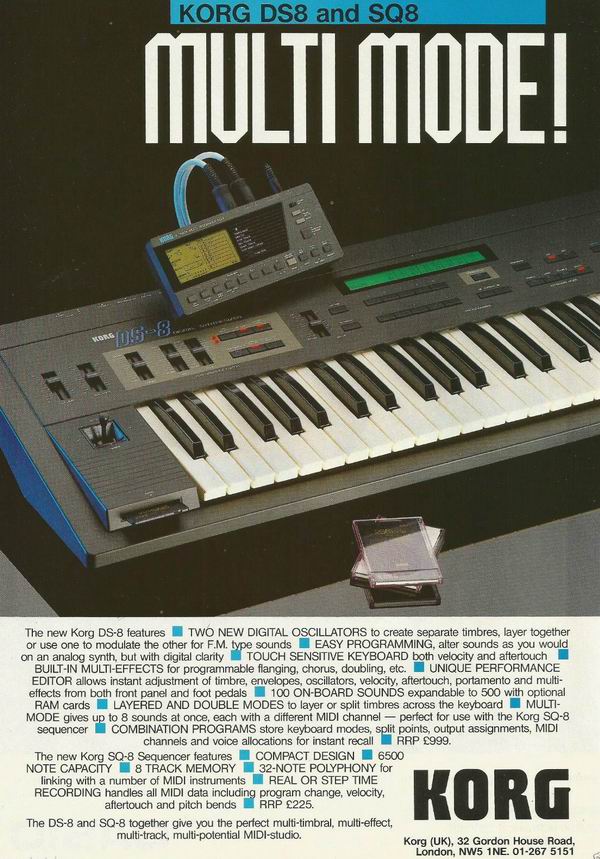

ROLAND MT32の登場が1987年なのでしっかりリンクしています。そのころのになるとPC9801で動作するSequencer / Editorはいくつかありました。まあMT32の出現がpointかとは思います。 それ以前だと8voice/8Ch multiのYAMAHA FB01 /KORG DS8 / 4ch MULTIのCASIO CZ / 4cH MultiuのROLAND MKS-7くらいしか手頃なMultitimbreの音源はないしMKS-7以外Drumは別途用意。

MUSIC PRO98

Tool de MUSIC

神谷スタジオ レクリエ

などは思い出します。というか上から2っ目までのSoftは手持ちでまだありました。ちなみに1986年のMKS-7のカタログを見ると、MKS-7に対応したsequence softとしてSTEPS、REClIET、TACT、SHAFFLEが用意されていたようです。ということはおそらくCP-YouのレコンポーザーがベースになってSTEPSというのが出来ているのではと思いますし1987年にはMS-DOSベースのレコンポーザになっているようです。またこの時代になるとMAC / ATARI / comodore等の音楽computerが台頭してくる時代で代表的なSequence Softが登場しています。IBM-PCは国内ではDOS-V以降に使われていくのでこの時代は国内では一般的ではなかった。

CMU-800の次の段階としての4ch-MultitimbreのMKS-7、さらにはMT32を経てSC-55につながっていくのでした。

ROLANDは1976年にMC-8を発売しており1978年にはMC-4、CSQ-100(1979)、CSQ-600(1980)、MC202(1983)、ここまでがCV/Gate。 DCBのJSQ-60(1983)をMIDI以前に販売していました。MIDI時代ではMC-500、MC-50等。YAMAHAはMIDI時代になってからQX-1(1984)、QX-3(1987)、QX-5(1986)、QX-7(1985)、QX-21(1985)や上記MSXやYAMAHA C1(1988)内蔵のSoftなどすべてMIDI以降。 KORGもCV/Gate時代はDiGITAL Seq.は無しMIDIになってから小型のSQ-8やSQD-8やSQD-1と他社に比べ小規模でしたが1988年のM1において国内では初のKeyboardにSequencerが内蔵されました。ROLANDのようにPCベースのSequencerはYAMAHAのMSXとC1くらいでしょうか。KORGでは幻のMusic Computer MC4000(1985?)に内蔵のSequence SOFTがあったようです。KAWAIも1988年ごろPC9801で動くSOUND Paletteという譜面入力のsoftと音源を出していました。KORGからも98用のMIDI I/F MI98というのが出ていましたがこれはDSS1/DSM1用のEDITORのI/FでMIDIとRS422用の端子がついていたと思います。YAMAHAはMSXが主体でしたのでPC98用のTool I/Fカードは無しでそのかわりに上記のC1というMIDI OUTが8個も付いたMIDI I/FがついたIBM PC互換Note PCを出していました。

|

CMU800は正確にはROLAND本体ではなくAMDEK(後にROLAND DG)と言う関連会社から出た製品でAMDEKでは半完成タイプのEffector KITや A/D、D/Aコンバーターなどが同時に発売されていました。 Effector関連のKITは主にBOSSやROLANDのすでにある製品をKIT用に少しアレンジしたような物が多かったように思います。 Effector Kitといえばこのころ石橋楽器がBIASブランドでいくつかKITを発売していたことを思いだしました。 確かPhaser KITは買った記憶があります。 KITではありませんが Drum Synth BS-1, BS-2なども発売していましたね。 これは海外では CORON DS7として売っていたようです。

DIYのsequencerは国内でもASCIIの物以外に1980年前後にいくつかあったと思いますが、記憶に残っているのは上述のエフェクター自作&操作術81のTK-80を利用した1CH sequencerや、同じくTK-80を利用した8CH sequencer(新村氏),あともうひとつDR55タイプのDigital sequencer DM-55(沖田氏)がありました。

CSQ100が出る少し前か後くらいにナショナルから200音くらいの単音演奏を記憶できる音源付き(矩形波発振)のメロディ演奏器が発売されており、ロッキンfでも紹介されていました。 15000円程度だったので購入した記憶があります。 使ってみるとGATE OFF区間がなく全部音がつながってしまう仕様でかつ単調な音色なのでそのままでは使い物になりませんでしたが、MS20のESPに入れてPitch抽出をして Pitch -> CV変換を使ってそれをVCOに入れるとシーケンサーもどきになりました。 そのままではEGをトリガーすることができず、gate 検出をするためには analog synthのKey CV -> gate 検出回路のような回路を作る必要がありましたが安価ではありました。

|

CSQ600が登場したころにTR808が登場しました。 TR808はSYSTEM700でanalog rhythm音源を作ってそれを簡略化したものを音源にしたような構成になっており、当時としてはリアルなDrum音源で、演奏機能部分も Digital sequencerの技術を受け従来のプリセットリズムからprogramできるようになったりと当時の analog synthesizer技術が生かされているわけです。 TR808に限らず1980年前後のRhythmマシン、たとえばKORGのKR55Bなどもanalog synthesizer技術が簡略化されて入っているわけです。 一方DIYにおいて、いわゆるsynth DRUMのDIYというのは内外とも結構あるのですが、本格的なanalog Drum音源を使ったDIYのRhythm マシンというのはDIY記事/KITともほぼ無かったように思います。(簡易的なものはありますが.. 1980年代前後になるとPCM rhythm machineが登場してきるので analog rhythm machine自体は衰退していきます。

この時代のrhythm machineとしてDIY的には忘れてはならないのが、TR808とはある種、真逆にある簡易型のDR55(1980)です。 CPUを使わず hard logicだけで program が可能な方式を採用したrhythm machineということもあってDIY的にも魅力のある音源でした。 DR55の亜流rhythm machineもKIT,製品ともにいくつも作られたようです。 上記のDM-55のprogrammer部分もDR55の回路をお手本にして作られたものです。ちなみにDM-55の設計者は沖田VOCODERで有名な沖田氏。この方も後のBOSSの技術者の方。当時のロッキンfのDIYスタッフの方々はすごかったということでしょう。

|

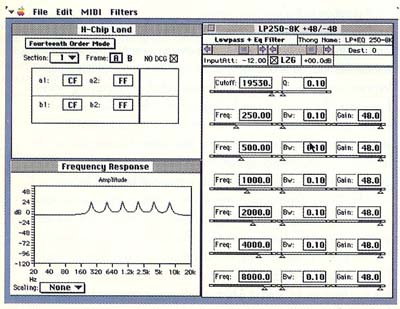

1980年に続き 1981年にはASCII誌で2回目の synthesizer特集があり、今回は SN76489を使った SE音源、 PSGを使った 音源の制作に加えて フェアライト CMIの解説等がありました。

パソコンが普及してくると音を出す為のDigital音源chipが色々登場しこのころの代表的な chipがPSGでした。 上記 SN76489はPSG系の音源ですが、同メーカーの SN76477/SN76488はSE用の音源として内外の電子工作系雑誌で多く取り上げられた音源chipでした。 調べてみるとトラ技の1978/10月号にも製作記事が出ています。 SN76477は基本的にはVCO, NOISE GATE+EGで構成された音源 chipですので製作記事では効果音発生器としての使い方がほとんどでしたが、唯一polyphony誌でDrum synthの音源、synth用の音源/modulatorとして有用に使われていました。

digital音源chipと言うと1983年のMSXの登場後YAMAHAのMSXにFM音源が使われていましたがいくつかのFM音源chipが外販されたりして秋葉の部品屋でも購入できるようになった1986年ごろには雑誌でもこれらを使った音源の製作記事がありました。 FM音源登場以前の楽器系音源chipとしてはCommodore 64(1982)に採用されたSID(6581)がありました。 これは 3 oscillator, 3 amp, 1filter(LP/HP/BP), 3EGの構成でとてもanalog synth ライクな構成のchipでinternet時代になって再評価されたchipで一部で今だに人気があります。 DIYer注目のchipらしくかつて、1984年ごろのpolyphony誌に4回ほどSIDに関する特集記事がありました。 SIDは Sound Interface Deviceの略ですが、私などはかつてのSF TVシリーズ謎の円盤 UFOのSID (Space Intruder Detector) を思い出してしまいます。

SID(6581)の開発メンバーは後にENSONIQ社を立ち上げlow cost Samplerの Miargeを発表します。 Mirageの心臓部は通称"Q-chip"と呼ばれる DOC 5503が使われていました。 このchipは後にENSONIQ初のanalog Hybrid synth ESQ1(*1)やApple II-GSにも使われました。 ESQ1のvoice構成は上記の SID chipに酷似していました。

|

*1: ESQ1の構造はOSCの後にDCAが付きその後にVCF/VCAという流れになり、OSCが3系列あるということ、かつ1周期のWavetableで振幅の変調が個々にできる、digital OSCながら sync, OSC outでDCAに対してAMが出来、matrix modurationでmodulatorも豊富なので、音源のくせはあるもののかなり幅広い音作りが可能なsynthで現在でも存在価値のあるanalog synthだとあらためて思います。 私もESQ1とESQMを所有していますが、ESQ1の方はdisplayが壊れてしまい直しようのない状態ですがESQMの方は30年たった現在でも問題なく動いています。 ESQ1はいくつかのユニークな modeを搭載しています。 analog synthは他社よりかなり後発ですがキメの細かい仕様がすばらしい。

1987年にROLAND D50が出るとENSONIQはそれに対抗すべく、1周期のWavetableにプラスしてshort sampleのPCM波形の追加、擬似reverb用にEGを拡張したSQ80投入します。 short sample波の追加はDOC5503が元々sampler用のICだったので可能なことでした。 88年ごろのkeyboard誌にD50 KillerとしてのSQ80の過激な広告が載ったのを思いだしました。 とはいえDigital Effect内蔵、short sampleとは言えSQ80のPCM波形より良質なPCMを搭載したD50とは同じ土壌で勝負するのは不利だったようでENSONIQは1989年に完全digitalのVFX(PCM容量は1.5Mbyte 21voice)を発表します。 すなわちSQ80はVFXが出るまでの時間稼ぎ的な機種だったのでしょうか。 VFXも1programで最大6layerを基本とするESQ1に劣らない個性的なsynthでした。 ESQ1以来ENSONIQ ファンになっていたのでVFXも当然購入しました。 このVFXは少々フライング気味に発売されたようで半年後にsequencerを装備して Drum Sampleを追加、さらにはFDも付いたVFX-SDと言う機種が発売されてしまいました。 これはある意味KORG のM1の対抗機種と言うことなのでしょうがVFXを買った身としてはたまったものではありませんでした。

|

* VOCODER

analog synth関連機器として Vocoderの存在があげられます。 国産機としてはKORGのVC10が一番早く、EMS等海外のVocoderが話題になってそれほど期間をおかずに発売になった印象があります。 1978年の発売なのでMSシリーズが登場して間もなくの発表。 確か発表会でのVC10のレポートが当時のロッキンfに掲載されていたことを思い出します。

一方ROALNDはKORGに遅れ1979年にVP330およびrack mount typeのVocoderを発売しており、後発ならではの付加機能としてstring s synthesizerとhuman voice機能を搭載、VP330は40年近くたった現在でも知名度のある機種となりました。 海外ではVocoderはいくつものメーカから発売になりましたが国産では90年代になってシーカーズとういうメーカからRack Typeの Vovoderが登場するまでanalog typeのVocoderはこの2メーカー3機種のみです(*1)。

ROLANDのVocoderの音源部分は分周音源ですがKORGの方はPUTによる全鍵発振かつフリーマン方式?のビブラート回路と同社のPE1000を彷彿とします。 VCAはROLANDがOTA、KORGがおなじみのTr.1石VCA。

*1: 国産の VOCODERとしては石橋BIASのVICというのもあるという御指摘がありました。

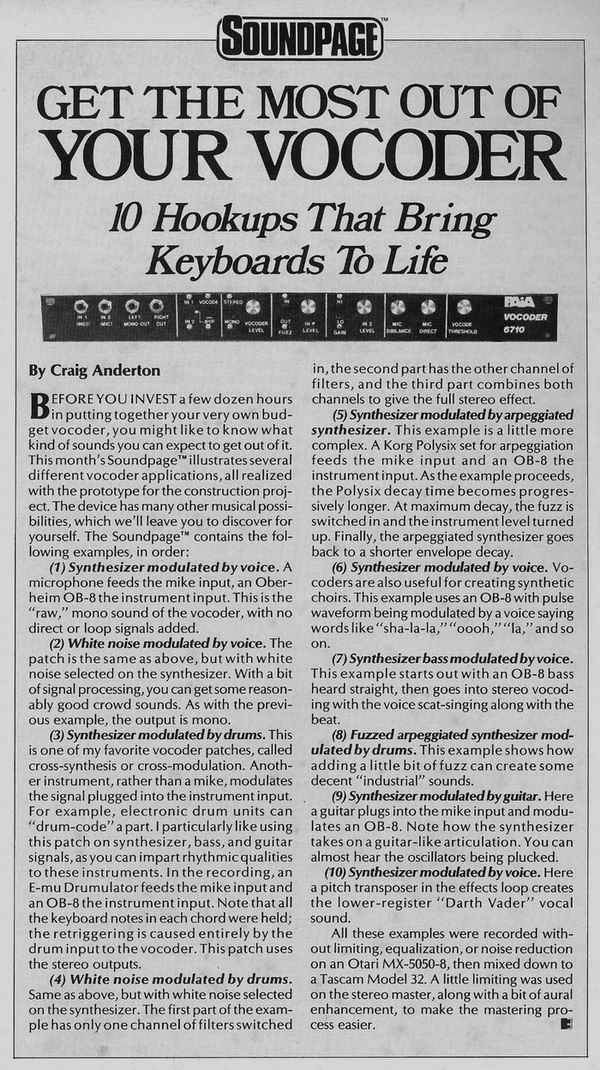

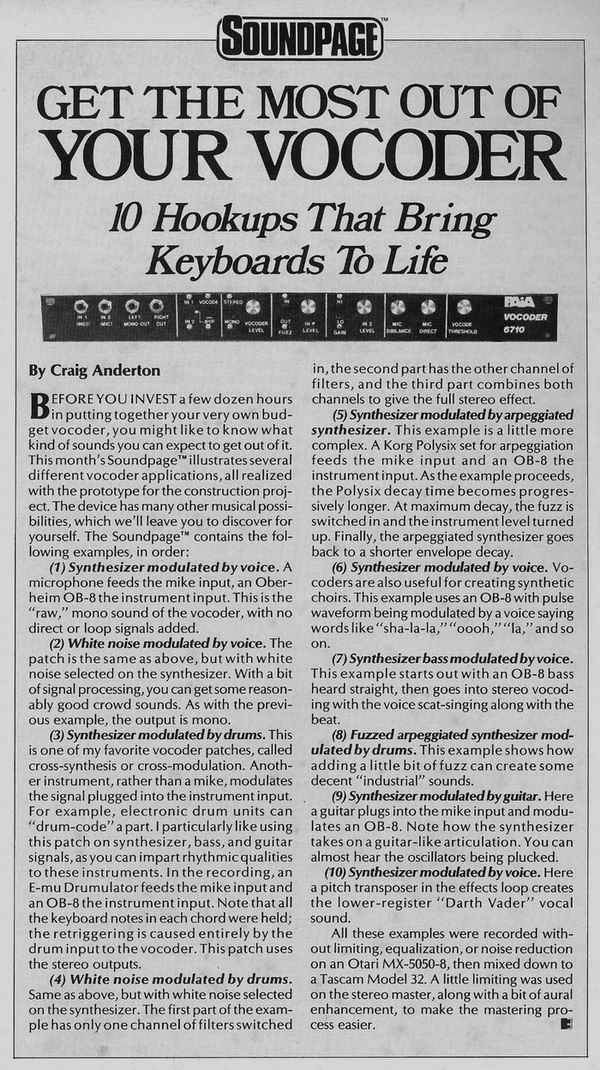

DIYに目をむけると内外供にいくつかの製作記事を発見できます。

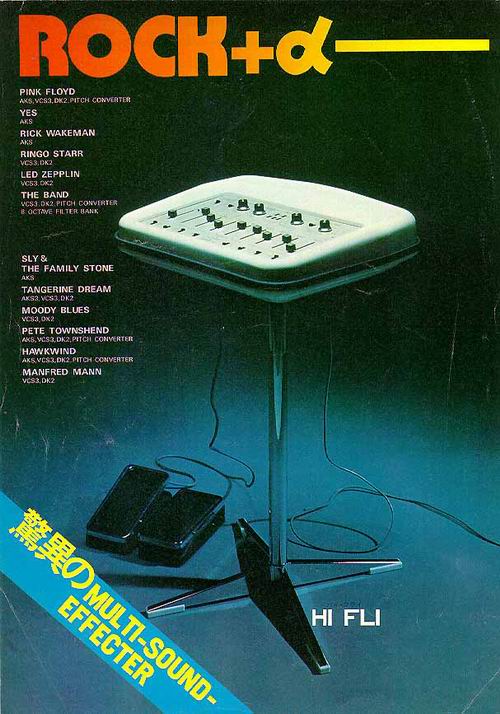

* 海外

・ETI Vocoders!(1977/08)........特集記事

・Elektor Vocoder (1978/04..05)........特集記事

・Elektor Vocoder(CA3080) (1980/01..02)

・ETI Vocoder (CA3080)(1980/09..10)

・ETI economy CMOS vocoder (1982/05)... 製作アイデア

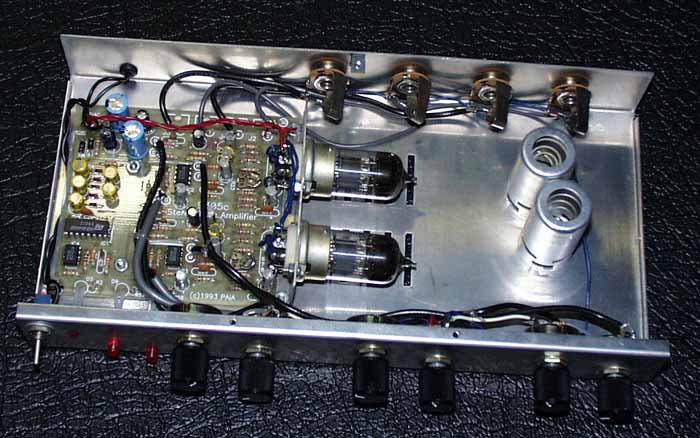

・PAIA 6710 Vocoder(NE570) (1984)

・Keyboard誌 Buld a Vocoder (NE570)(1985/05)..... PAIA6710

* 国内

・ロッキンf ロッキンボコーダー(N\E570) 沖田氏(1981)

・初歩のラジオ別冊(最新エフェクター入門) ボコーダー(CA3080) 今関氏(1982)

ロッキンf(沖田氏)とPAIAのVocoder(craig anderton氏)は供にNE570/571を使用した物で長らく PAIAのVocoderのNE570使用をヒントにロッキンfのVocoderが出来たのかと思っていましたがNE570使用はロッキンfの方が先に使用していたようです。

* Keyboard誌掲載記事の一部 MOOGカタログからVocoderの価格

ちなみに1980年当時の MOOG VOCODERの国内価格は上記カタログによるとなんと220万円!とありますが何かの間違いのような MOOG system35とたいしてかわらない価格は本当か?。 SYSTEM700の fullsetが買えてしまう価格です。 それに対してPAIA VocoderのKIT価格は約$100!。 KORG VC10が約16万。

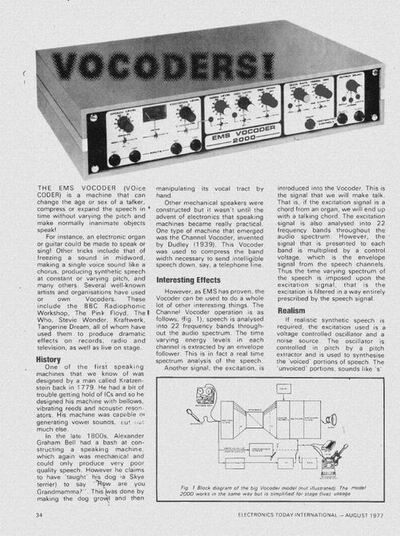

上記表のようにETI誌でVocoderの特集が1977/08にあり、このころには海外製の Vocoderが登場し始めたのでしょう。

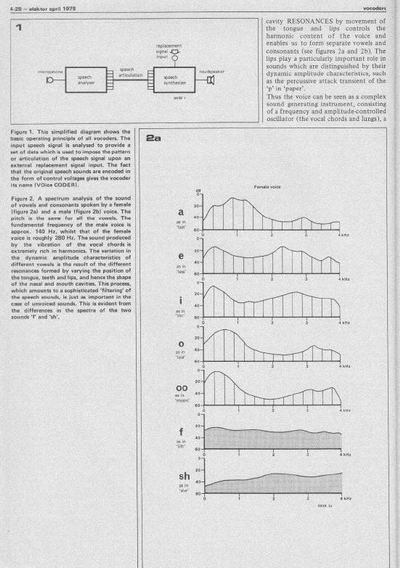

* 左: ETI 1977/08の Vocoder特集記事

* 右: ELEKTORの 1978/04の Vocoder特集記事

|