IBM-PC(互換機)用の90年代のISA Sound Card

IBM-PCは1980年代初頭に登場した16BitのPCですが国内ではNECのPC9801や音楽用途にはMACが使われることが多く、IBM-PC互換機の文化は当時国内ではねずきませんでした。 国内大手メーカーでは東芝がJ3100というIBM-PC互換機を積極的に発売してはいましたが当時日本語対応はしてはいなかったような記憶があります。

PC DOSと日本語対応のDOSが切り替えられたような記憶が......

唯一日本IBMが出していた16Bit機(互換機)は日本語に対応した日本語DOSが使われておりIBM 5550などというビジネス機種などが有名でした。5550は83年当時で白黒ながら1024*768程度の画面表示ができ画面に関しては他のPCと別次元の感覚がありました。

IBM-PC互換機が国内で注目されるようになるのは1990年代初頭のDOS/Vと呼ばれるPC-DOSに日本語対応機能を付加したものが流通し始めるころからです。 この時期には DELL、コンパックという大手のメーカーからIBM-PC互換機が発売されるようになり上記DOS/Vとあいまって入手が容易になった時代です。 これ以前はビジネス用途というかゆうに100万くらいしたものが30万円台に価格も低下しました。 さらに93年ごろのwindows3.0が発表されその後マルチメディア機能を強化した3.1の登場を受けるころになるとwindowsが日本語にも対応していることからIBM-PC互換機の台頭が国内でも始まります。

IBM-PC互換機の特徴は自作PCと呼ばれるように各パーツが売られていてそれで1台のPCを組めることと豊富なPCカードを利用できることです。 この自作PCの文化はUSAでは80年代にすでにあったようですが国内ではほぼ皆無というか互換機自体が上記のようにごくわずかなビジネス用途用?に売られているだけでとても高価な値段で販売されていました。

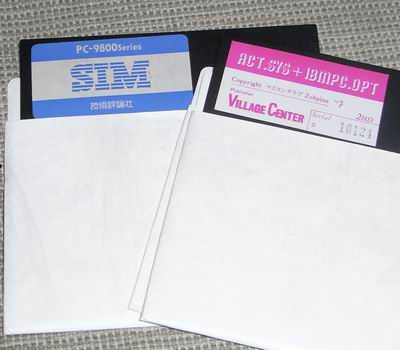

1986年ごろから同じMS-DOSで動くPCなのでIBM-PCのソフトをNEC PC98で動かせないものかと言うプロジェクトはパソコンネットで始まり、IBM PCシュミレータSIMなるものが発表されいくつかのBIOS callのみを使うような行儀のよいソフトはIBM-PC softがPC98で動いたしましたが直接hardを制御するようなSOFTは動かず。

自分も当時PC98を85年ごろ購入して持っていてIBM-PCの興味からSIMを購入して色々試しIBM-PCの雰囲気は味わってみましたが本物には及ばず、とは言ってもIBM-PCの入手はこの時代容易ではないので唯一、国内の電気店で売っている東芝のラップトップPC J3100の一番安いバージョンを購入。 一番安いといっても3.5インチFDのみ付きでHDD等は搭載されていないバックライト無しの液晶タイプが33万はしたように思います。

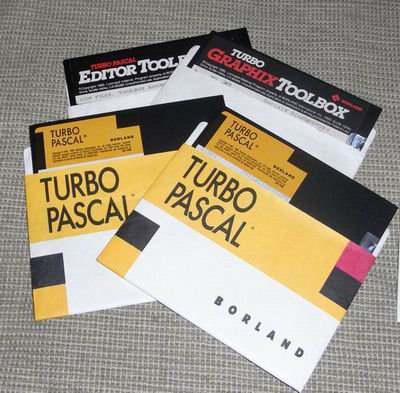

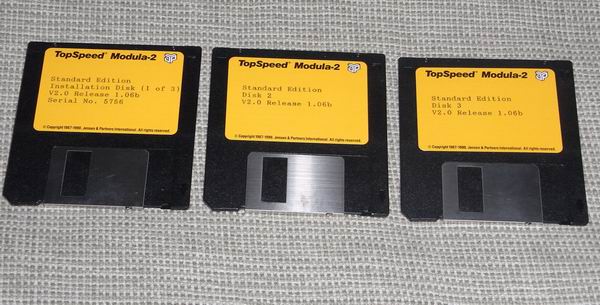

IBM-PCに興味を持ったきっかけは当時Turbo PASCAL、Turbo-CといったPC-DOS版のコンパイラーがPC98用に移植されたことなどがあってでPC-DOS用のSOFTに興味を抱いたからです。 J3100購入後 TOP Speed Modular2等いくつかのSOFTを買ったのを思い出しました。

J3100、上位機種はプラズマデイスプレィなので見やすいのですが購入したバックライト無し液晶はみずらくその後マルチスキャンのディスプレィを購入結構な負担になりました。 J3100はIBM-PCの特徴である拡張Slotが無いので拡張カードが挿せません。 その不満からIBM-PC互換機をほしくなりましたが上記のように実質購入困難。

結局当時、自作PC部品を調達してアッセンブリーして販売していた国内のメーカーがあってそこから自作PCを購入しました。 当時の仕様は忘れましたがVIDEOはEGA、 HDDは10Mbyte程度のものが付いていたように思います。 そこで何かカードを買わなくてはということで始めに買ったカードが SOUND BLASTERだったような気がしますが記憶がさだかではない。 それが1989年ごろだったか1990年だったかは記憶がこれもさだかではない。 その後DOS/Vを買って日本語化したように思います。

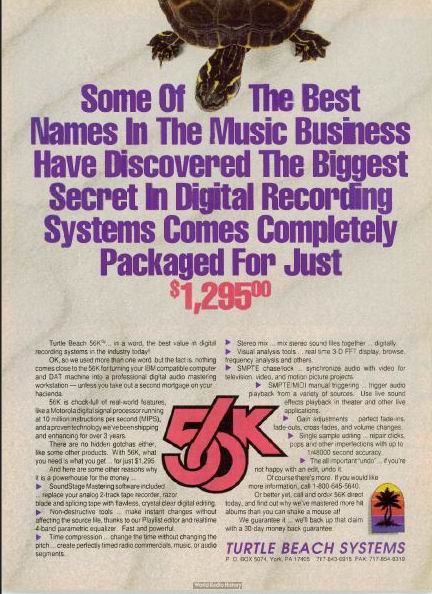

その数年後、確か1992?年の1月にその前年の発売時から気になっていたTurtle BecahのMultisound Sound Cardを偶然秋葉で見つけ購入。 確か8万円くらいしたと記憶しています。(*1) この時期には秋葉でも自作PCの部品を売っているお店がいくつも出来ている時代になっていました。 ここから私にとってのsound carsの収集が始まるのでした。

*1:

1992年当時 $600でUSAでは販売されていたもよう。 当時の為替レート127円で換算すると約7万6千円ほど。この時代はやっとWindows3.1が出てきたころだと思いますが3.0に比べていわゆるMultiMedia対応が強化されたのでこのようなWindowsに対応したSoundCardが出始めた時期。

Multisoundはかなり高価ですが即購入したのは理由があってこのcardにはEMUのproteus XR相当の音源が搭載されていたからです。 当時EMUのproteus XRは25万程度しましたし、 MACのNUBUS仕様のMAC proteusも17万程度はしておりそれに比べればかなり安価でさらにこのカードにはDSP56000使用のPCM録音/再生のシステムを搭載している部分も魅力でした。 またDSP56000用の開発用SDKもturtle beachは供給していました。

現在のようなPC上のsoft ware音源がまだ実用的でない時代のPC用Hardware音源 cardというのは現在から見れば滑稽ともとれる存在で当時も同時期の楽器用音源と較べるとおおむねチープなものが多く一部の Card以外はたいしたことのない存在でしたがなぜか購買意欲をそそる存在だったと思います。

現在でもたまにGUS PNPを使ってDOS上の MOD Playerを動かしたり Turtle beachのPinnacleの MA-1 synthの音色 Editorを起動することがあるのでこの両者は ISA BUSの付いた Win98 PCに取り付けたままになっています。

2000年以前のPCにはまだISA Slotが付いていました。上の画像はDELLのDimensionです。1999年ごろ購入したPCだと思います。PCI*3、ISA*2の構成です。かろうじてISAが付いていますがこの後はもうISASlotは無しでしょうか。すでに購入から25年以上経っています。いつまで動くのか。手持ちのPCで一番古いのがEPSONのPC486FRで1993年購入ですがまだ動いています。

* 以下まだ所有している音源 chip搭載の SOUND Cardについて。

GRAVIS Sound card

Game用 Joystickなどで有名な GRAVISから 1992年末に 約$200の wave table方式の sound board が発売になりました。 使用 chipは ICSの GF1 chipで、GRAVISからは開発者向けの SDKが供給されていました。

ULTRA SOUNDは PCM dataを ROMで持つのではなく sampler のように RAMに down loadする 方式を採用していました。 PCM dataは GMに準拠していますが、RAMは最大で 1Mbyteしか 搭載できないため MIDI dataを再生する時はまず曲dataをサーチし使われている音色数を 調べ必要PCM dataを down loadするというユニークな物でした。

RAMベースということ で AMIGAの Modular fileを再生する playerが作りやすいこともあって、 MOD playerとしても最適です。この場合PCM dataはGMに依存しないオリジナルdataです。 そもそも MOD Fileは PCM dataとsequence dataが1っになったfileです。

ULTRA SOUND ファミリーは 初代の ULTRA SOUND, ULTRA SOUND MAX ,ACEがありどれも GF1 chip を使用していますが、その後に発売された ULTRA SOUND Plug&Playでは AMD の Chipが使われており PCM memoryは 1M の ROMで RAMを搭載すれば reverbもかけることができます。

また AMDのchipはGF1の互換性も確保されています。 ULTRA SOUND PNPの ROM sampleは memory 容量 は少ないですがまとまりがよく、国産 GM音源用に作られた dataもわりとよく再生できます。ULTRA SOUND PNPの 難点は IREQを最大で4っ(sound boardの IDE I/F使用時) も消費してしまうことです。

また 再生 sampling rateは可変で rateを高くすれば 再生できる voice数はへり、低く すれば再生できる voiceは増えます。 これはENSONIQのEPSなどと同じ仕様で先祖が同じというところからきているのでしょうか。最大 32 voice。 なお GRAVISは1997年末で sound board productから撤退してしまいました。

GRAVISの最後のSOUD Cardは

GRAVIS ULTRA SOUND

GRAVIS ULTRA SOUND MAX

GRAVIS ULTRA SOUND ACE

GRAVIS ULTRA SOUND Extreme

GRAVIS ULTRA SOUND PNP

などがあり最終機種が ULTRA SOUND PNPです。 PNPは 1MbyteのPCM ROMを搭載しておりかなりROLANDのSCシリーズの音色に近いDataを搭載。 GM Dataの再現性はDynamic Digital Filter非搭載ながら海外のSOUND Cardの中ではトップだと思います。 さらに30Pin SIMMによるSAMPLE RAMを最大8Mまで搭載できるので上記 MOD Playerとしても使えますし、SIMM搭載時は高品位ではありませんがReverbが使える仕様でした。

1990年代前半から中盤にかけGRAVISのSOUND Cardは他社にないDOS環境でのMOD Player SOFT等の特長とGM Dataの再現性の高さ等があいまっておもしろいcardでした。 いまだにPNPとGUS MAXは捨てずに取ってありPNPは ISA BUSのあるPCに取り付けています。

* 現在も所有している GRAVIS Card

*GUS MAX

|

Synth chip: ICS GF1 PCM ROM: non Voice: 32voice max Filter: non CPU: non FX: non Sample RAM: max 1Mbytes PCM 録音/再生 |

|

Synth chip: AMD Interwave PCM ROM: 1M Voice: 32voice max Filter: non CPU: non FX: reverb Sample RAM: max 8Mbyte PCM 録音/再生 |

GUS PNPはISA BUS PCに格納済み。

初代 ULTRA SOUND cardは処分

GUS MAX、PNPとも大量のIREQを消費するcardですがPNPの方は 必要ないIREQを殺すConfigulationがあるので音源のみ稼動できる為に必要最小限に抑えることが可能。C/Pも高く当時購入した ISA Sound Cardの中ではベストかも知れません。ちなみに当時のISA SoundCardにはIDEのI/FとかいくつかのI/Fが必ずついていました。

|

余談: 最近、久々にGUS PNP動かしつつ今でもGUSのsoundcardの情報はあるかとnetで探してみると結構海外のマニアの方々が当時UPしていた情報等が残っていました。その中にはGUS純正の4MbyteGMのPCMdataもあるようです。というかGUSのCDROMの中にあるもので購入当時ためして見た記憶が。GUSPNPの1Mbyte ROMのPCM dataは8bitだそうで4Mbyteの方は1Mbyteにけちる以前の16Bit PCM dataだとか。あらためて4MbyteのDataを実装してみた感じでは音色にもよりますがかなりクリアーな音色になります。ただクリアーな分 Filter無し部分がめだつてしまう音色はあります。こうしてみると1MbyteのPCM Dataは粗いですがよくまとまっている印象を新たに感じます。当時も1MbyteROMでもいいかと思い4Mは使わなかった記憶を思いだす。RAMを8Mbyteに拡張すればサードパーティのPCM setが使えるようですがRAMはいにしえの30pinのSIMMです。探してみたら手持ちで1MのSIMMは発見できましたが4Mは無し。K2000のSIMMをはずせば使えますが験してみる価値はあるか?。 すでに30年前のISAのsoundcardですが情報が残っていることに感激。20世紀の終わりごろに買ったDELLのDimensionというISAのスロットが2個付いたPCで動かすのも結構楽しい。 単にMODの再生ならWINDOWSで動くtrackerを使えばいいだけですがDOSのアプリのMOD playerを動かしてみようと思ったら設定を忘れてしまいDOSでのGUS関係の知識はResetされています。勉強しなければ.... またGUS PNPはGF1との互換性も有しているようでGF1nativeのsoftも手をかければ動くもようです。当時1.5万程度の価格であったと思いますがとても楽しめるカードだと今更ながら思います。GUS PNPのCD ROMをあらためて見るとSDKとかいろいろな資料、MEGAdemo等、充実していて当時のpowerを感じます。 |

Turtle Beach Sound Card

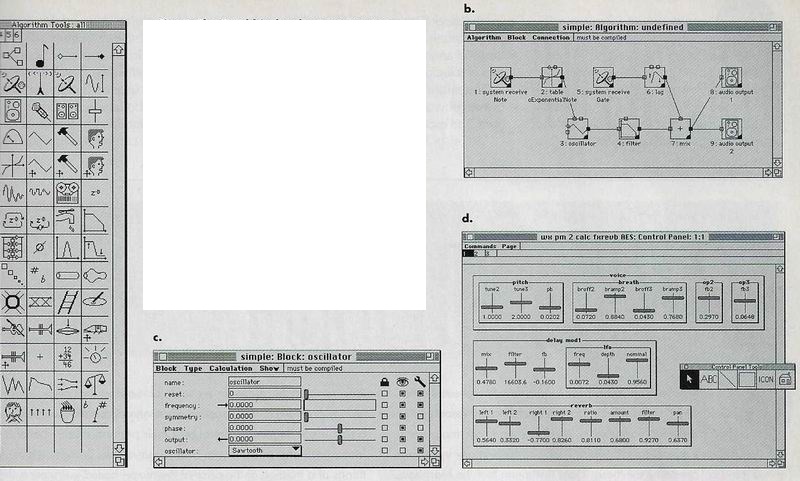

Turtle Beachは古くから IBM 互換機上で動作する sampling system 56K(DSP56001使用), sample vision を販売しており、また proteus用の 音色edit soft(DOS版)も発売していました。 その流のなかでIBM PC用のSOUND CardとしてはSound blasterがFM音源を採用していた時代にいち早くPCM音源搭載のSOUND cardを出していました。 それがTurtle Beach MultiSoundでした。

それ以降非常に数多くのSOUD cardを90年代を通して販売していました。90年代t中盤になるとTurtle Beachは Voetra tech.に吸収されます。 このVoetra tech.とはかつて CAT、 Voetra8などの analog synthを作っていた会社でした。

個人的にはいくつもTurtle Beach のSound Cardを90年代に購入していました。

・Turtle Beach MultiSound

・Turtle Beach Pinnacle

・Turtle Beach MAUI

・Turtle Beach RIO(MIDI daughter)

・Turtle Beach HOMAC (MIDI daughter)

* 現在も所有している Turtle Beach Card

・Turtle Beach MultiSound

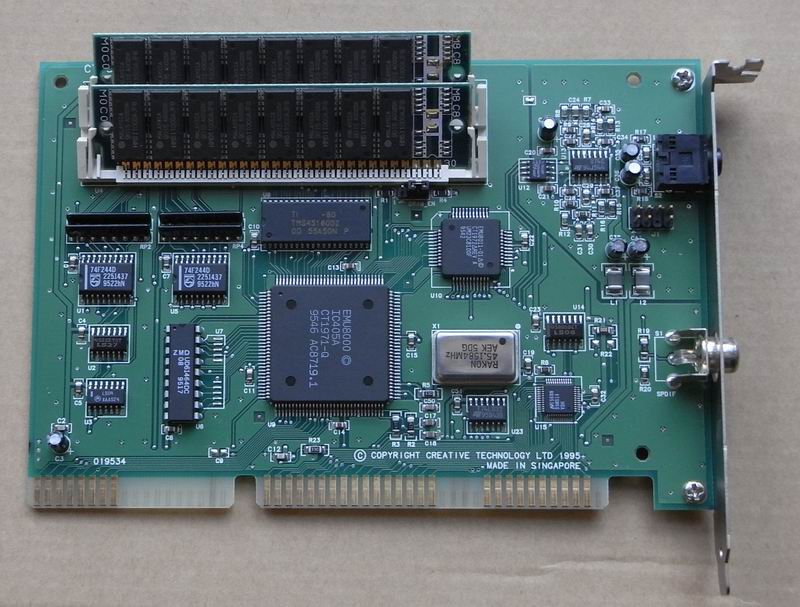

|

1992年ごろ発売 Synth chip: Emu G-chip PCM ROM: 4M(proteus1XR互換) Voice: 32voice Filter: non(tone filter) FX: non CPU: 68000 DSP: 56001 PCM 録音/再生 |

Full sizeのISA BUSカード。 巨大ですが音源部分は後半の1/3程度。 ROMを含めそれ以降がProteus互換音源部分。 この部分はかなりコンパクトで後のCrativeの Wave Blasterとほぼ同様規模。 違いはDACまわりの有る無しか。 DACは本体PCMコーデック部分と共用。後の EMU Sound Engineの音源部も似たようなもの。実際この multisoundは Turtle Beach Multisound Tahitiに EMUの音源 UNITを加えたものです。

36年以上も立った今(2026)でもおそらく動くでしょうがISAのPCにはGUSとPinnacleが挿さっていてISAの空きが無いのと目的のProteusはラック音源として持っているのでこのBoardの復活はないのですが試しに1回くらいは挿してあげてもいいかとは思います。

|

余談: OrignalのProteus1XRと同様にExclusiveでparameterのEDITは可能だったと思いますがDataをSaveするRAMがみあたらないです。そもそもIBM PCでProteusをEDITするsoftは持っていなかったしそのようなものが付属で付いていないということはEDITはできるかどうか験したことがないのでわかりません。Boardを挿してEDITORをどこかから入手して験してみるのもいまさらながら面白いかもしてませんが現状ではUltraProteusを所有しているので中々試すまではいかないでしょう。 この当時のSound cardはとにかく音が出るまでのdriverのインストールに難がある物が多かったので今更やりたくないというか......。確か68KMACのproteus EDITORを持っていたことを思いだしましたがHardがないです。WINで動くFreeのEDIORは存在するのか?。 1992年だとMACとOPCODEのEDITORを持っていたので当時はEDITしていたのかも知れませんが記憶が....。この当時買った68KMACの音楽softとかMAXなどのSoftはいまだに取ってあります。確かTurboPascal for MACも。 いまさらながら動かしてみたいもです。 |

|

1996年ごろ発売 Synth chip: Kurzweil MA-1 PCM ROM: 2M(4M圧縮) Voice: 32voice Filter: X2.. resonant dynamic 2pole LPF/ 1pole LPF/HPF/ Distortion/Oscillator(saw/sine) CPU: 68330 DSP: 56002 FX: Ch Reverb, Chorus Sample RAM: Max 48Mbyte Wave blaster Header 20Bit A/D, D/A S/PDIF IN/OUT option PCM 録音/再生 |

Multi soundの後継機種として登場したPinnacleですが PCM録音/再生部分は同社のMultisound Fijiそのものでそれに Kurzweil MA1を基板後半部分に追加した形。 上記のMultisound Cardよりは短いですが cardとしては大きい部類。 時代的にWave blaster Headerが付いておりこれにより音源を追加することが可能なこととS/P DIFの Digital I/FがOptionで追加できますがこれらはproject Studioというパッケージに添付されており(*1)単独発売はしていたかどうか?。

MA-1を搭載した Sound cardはこれともう1機種 AMVのApexというのがありました。 AphexはPinnacleの1/2程度の価格で自分も当時、直輸入したのですがどうやっても手持ちのPCでは動かずコンフリクトしてしまいました。 不良品だったのか仕様だったのかわからず使用を断念してPinnacleを買ったというにがい思い出があります。

*1:

Wave Blastert端子用のMIDI DauterCardとして下記のKurzweil HOMACが付属。

|

余談: MA1 chipはKurzweilのPC1/PC2/ME1等に使われているMA2 chipの前身のchipだと思われます。よってMA1自体は潜在能力は高いと思われます。PC1等は音源としてすばらしいのですがこのMA1を使ったPC sound cardはPCM data/操作系等のチューニングが悪いせいか実力を発揮できない感じです。PCM dataをPC1等からもってこれればそれなりの成果が発揮できるかも知れませんがsample RAMを生かした音色作成の環境がほぼなくかつてturtlebeachのサイトにあったPCM dataもたいしたことのない印象でした。本来はK2000等のPCM dataを移植できれば(すれば)面白い音源になるのでしょうが....。 PCM音源ということを考えずSAW波等を利用してmini VAST音源として験すという可能性は残されているような。Layerは1programで32layerまでできる構造となっています。 さらに言うとせっかくReverb等のEffectが付いているのにFXの出力音がとれも小さくCC(93)等でMAXにしてもかかりが悪いし、かといってもMIDIのExclusiveなどは公開はされていません。 当方MA2 chip使用のKME61を所有していますがKME61は完全priset機種でEDITできないのでこのPinnacleの優位性はあるのに残念。といいつつもISAのPCがいつまで動いてくれるのか。1998年ごろに買ったPCですので2024年現在で25年の老体。 |

|

1996年ごろ発売? Synth chip: ICS wavefront ICS2115V PCM ROM: 2Mbytes RAM: 8Mbytes max Voice: 32voice Max(可変) Filter: non CPU: 68000 FX: non

|

SIMM RAMに PCM dataのDown loadができましたが対応するアプリケーションソフトが貧弱だったというような記憶が。 ICS2115のData sheetがnetにあります。

基板には実装されていないWave Blaster Headerが見受けられますがはたして。MIDI 処理があまりよくないようでGM等のMIDI DATAでもたります。 ちなみにこのカードは以下のCT1920(AWE32 Upgrade)と同様PCM音源のみのカードでwindowsのsound関係の録音/再生no 機能は付いていません。機能的には以下のTurtle Beach RIO(MIDI daughter)とほぼ同様 の物です。

Crative Sound Card

・CT1920

E-MU SOUND font再生機能のみに特化したcardで別名 AWE32 Upgrade。 SIMM Slot *2を備えPCM ROM 512Kbyteと選択で使用。使用音源 ChipはEMU8000。

* 現在も所有している Crative Card

・AWE32 Upgrade

|

1995年ごろ発売? Synth chip: Emu-8000 PCM ROM: 1M Voice: 32voice Filter: resonant dynamic LPF CPU: non FX: ch reverb,chorus Sample RAM: max 28Mbyte S/PDIF out |

SoundFontが使えるMIDI音源以外の機能を取り外しかつCPU無しの安価なcard。無駄にいくつものIREQを消費しないですみました。 EMU8000はSound card用に使われたIC chipですがEffect program用のmicro codeを EMU8000にDownloadできます。Sound Cardの用途ではReverbとChorusしか使えないのですがEM8000は第3世代のProteusである Proteus2000や 2000年以降のEMU SamplerのEffect UNITとしてICの機能のEffector部分のみが使用されたという大変ユニークな存在です。E-mu8000は標準でDigital OUT機能が付いているのでこの安価なcardにもDigital OUTがついています。Emu8000を使った音源ですがMIDI Daughter Cardで無いためか CPUは付いていなくてSOUND BLaster AWEと同様PC側のdriverで処理しているようです。

1995年ごろの音源かと思いますがその後2006年ごろになってsoft synthのProteusX2等が登場。 ProteusXはSoundfontも読めるし上位の性能なのでのでこのカードのメリットはなくなってしまいました。Crativeの Sound Cardは初期にかったFM音源のSound BlasterとEMUのchipが搭載されたAWE64だけだったと思います。購入目的はおまけのDave smithのSoft Synth " Reality"。 MIDI Daughterの WAVE Blasterも買わずじまい。

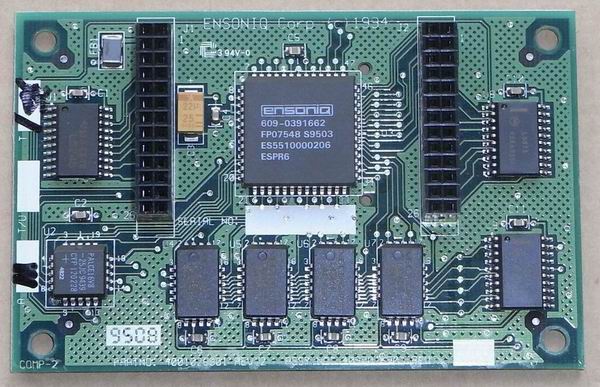

ENSONIQ Sound Card

・soundscape elite

ENSONIQのISA BUS Sound Cardの最上位機種で音源 chip OTTOと FX chip ESP搭載。 PCM ROMは 2MbyteとHard 仕様的には ENSONIQ SQ1/ SQRと同等の構成。

* 最上位のENSONIQ Card

・soundscape elite

|

Synth chip: OTTO II FX chip: ESP PCM ROM: 2M Voice: 32voice Filter: X2.. non resonant dynamic LPF/HPF (1,2) pole CPU: 68000 FX: reverb,chorus etc.... PCM 録音/再生 |

OTTO、ESP使用といえどもPCM dataはGM対応の2MbyteなのでENSONIQ Synthのような個性的なSOUNDとは程遠い音色。 同じchipを使えどもSQ/TSなどのSynthとの違いが明白でした。とにかくIREQをいくつも消費するのでこれをISAに挿してしまうと他のSound Cardは挿せないので出番は少なかったです。 上の写真(本体)を見てもIDE/IFとかPC I/F関係のコネクタが4っも付いているのがわかります。(現在所有していないので大きな写真は無しなので見にくいですがNetには大きな写真がいくつもあります。)

ENSONIQのOTIS/OTTOというchipはENSONIQ のsynthの他に上記のPCのGM音源や国内のアーケイドゲーム基板、国内のシンセカラオケに海外製の音源Chipとしてはおそらく唯一使われました。ENSONIQ VFX/SD-1/TS10のころまでは強烈な個性がありましたがそれ以降のsynthでは個性は抑え気味になったのもGMとかカラオケの影響はあったのではないかとふと感じます。

その他

* めずらしいADAPTECH製のSCSI/SOUND/AUDIO I/F Card(ISA)

AnalogDevices製のEcho chipを使ったSOUND Card?であるらいしいがNetを見ても情報がない。当時捨て値で\1000-程度で買ったもの。 一度も動かしたことはありません。

MIDI Daughter Card

・Turtle Beach RIO(MIDI daughter)

|

Synth chip: ICS wavefront ICS2115V PCM ROM: 4Mbytes RAM: 4Mbytes max Voice: 32voice Max(可変) Filter: non CPU: 68000 FX: chip:ssp4240220? / Reverb etc

|

Turtle Beach MAUIと同等の音源部ですが、追加のDSPによりEffectが搭載されれいます。 PCM Data Download用のRAMが SIPという特殊な形状。 これは MIDI dauterゆえの高さ制限のための苦肉の策でしょう。MIDI Dauter CardにPCM dataをDownloadできたりReverb専用のDSPが付いているのはいいのですがGM Dataを再生するとMIDI音源自体ももたったりMIDI処理が優秀でない印象でした。 せっかくMIDI音源専用に68000が使われているのに。Multisound、Pinnacleの音源部分は他社の設計でしたがおそらくこれは Turtlebeach自社による開発なのでしょう。

上記2機種はE-MU、Kurzweilのchipを利用した路線と一変してGUS GF1の直系?と思われるICSのWavefrontを使用していますがGUSほど魅力的なsoundcardにはなっていない印象です。 Sample RAMを備えているとか可能性は高いのですがそのsoftware環境がほとんどゼロでした。

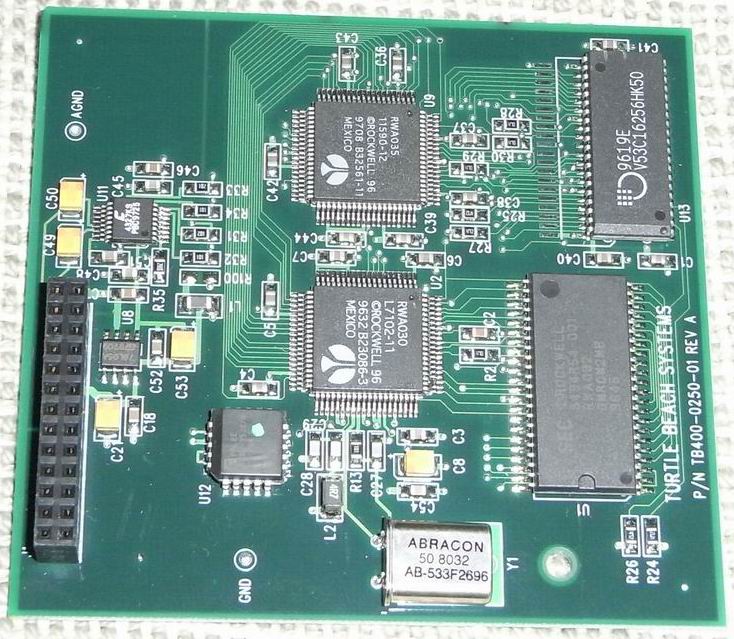

・Turtle Beach HOMAC (MIDI dauter)

|

Synth chip: ROCKWELL RWA030 PCM ROM: 2Mbytes Voice: 32voice Filter: ??? CPU: ROCKWELL RWA030 FX: ROCKWELL RWA035 global Reverb chorus |

RWA30のData sheetがnetにあります。AUDIO by Kurzweilと表記されていますがPCM DataとSound Engine部分に加えてGM processor処理部分ががKurzweilということでしょうか。 オーケストラ関係の楽器音はその片鱗を感じるもののSoundはかなり薄めというかチープな感じ。単体発売はされていず、Pinnacle homestudioのバンドル品。

PCMコーデック、ISAのI/F等を含めたSOUND Cardとして構成する場合 RWA010というchipを中心として RWA030が音源部分を担当する構成になるようでこのBoardの場合はMIDI音源だけなので RWA030とEffext chipとしてのRWA035で構成されています。

chipの構成のされかたの感じからKurzweil の HOMER / MARGE chipの簡略化 versionのように想像されますがいかに。

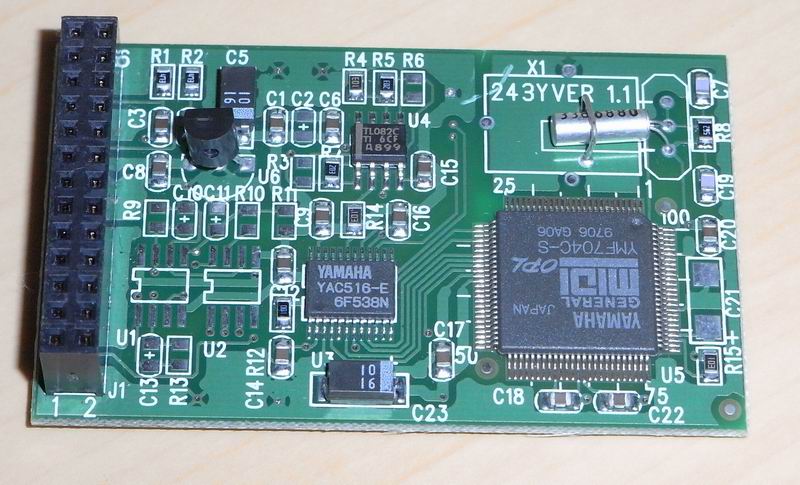

YAMAHA

・DB50XG

・OP4ML

* 現在も所有している YAMAHA Card

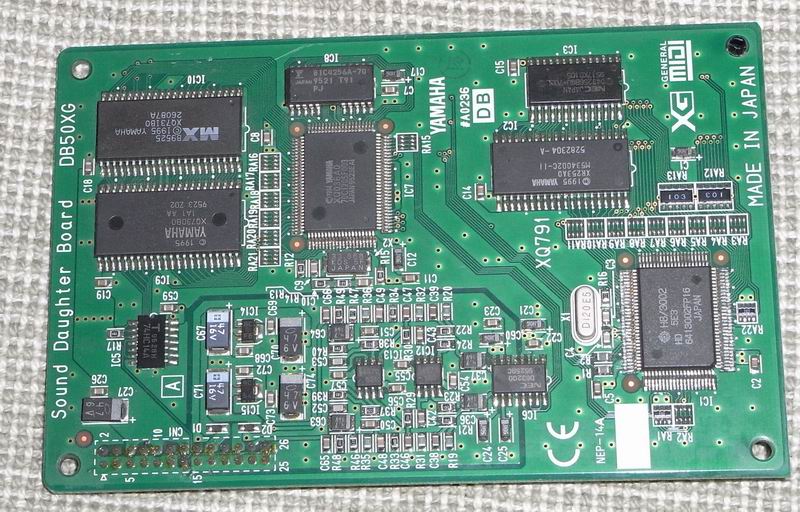

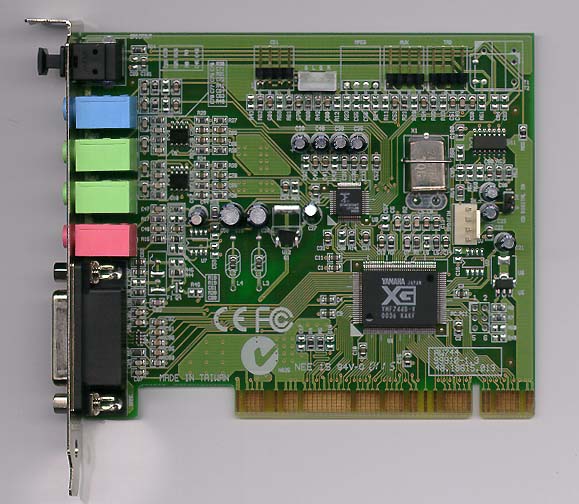

・DB50XG

|

Synth chip: XQ036A0? PCM ROM: 4M Voice: 32voice Filter: resonant dynamic LPF CPU: H8 FX: ch reverb,chorus, insert FX, EQ |

MU50相当ということでSound cardとしてはベストなカードでした。

|

Synth chip: OPL4-ML PCM ROM: 1Mbytes Voice: 24voice Filter: non CPU: OPL4-MLに内蔵 FX: non |

このchipを使ったcardはいくつかあるようですが、上記の物は基板上の部品をけちっているようでマウントされてない部品が多いです。

EffectもなくROMも1MbyteさらにFilterなしと、とてもチープな印象の音源Cardですが 1chip内にGM processorと音源UNItが1パッケージとなっており便利な chipでした。 ト ランジスタ技術の別冊にこの chipを使ったGM音源の製作記事が載っていました。部品点数は最少で音源 chip、DAC、OPAMP、クリスタルと78L05であとわずかなCR。 総じて同時期のYAMAHA TG100クラスの音源のようにも思えます。と書きましたが最近TG100の内部基板をnetで見たところTG100の方が1chipでなく数chip構成でした。 TG100をベースとしてReverbとかを省略したchipがOPL-4 MLなのでしょう。 OPLというくらいなのでFM音源もIchipには内蔵しておりOPL相当のFM音源が入っています。これはMIDI Portからはアクセス出来ずParallel portからはアクセス可能ですが端子は基板には接続されてはいないでしょう。

* トラ技別冊に掲載されたOPL4音源

YAMAHA DB50XGはおそらく最強のMIDI Daughter cardで同社のMU50同等、但しPerforamance modeは無し。 OPL4-MLは当時最小のMIDI Daughter cardで必要最小限の仕様、5V単一電源で動作。

|

余談: GM音源としてベストな音源をあげるとするとGAKKENのNSX-39になるのではないかと思います。デビュー後2年ほど?たった時期に本屋さんで特化セール\990-で全国的に売っていました。 本来の価格は\5000-程度はしていました。GM音色のみですがMUシリーズよりも高音質ではないかと思える所もありFXはXGと同じ扱いのようです。 但しUSB経由の場合、Dataをとりこぼすことがあります。これは本体の音源の前にUSB処理のCPUが入っている関係のようでダイレクトに本体の音源chipにMIDI信号をシリアルで送ればとりこぼしはなくなるでしょう、 |

余談

PCI (SOUND/AUDIO) card

PCIの時代になると上記のようなsound cardは無くなっていきます(*)。この時期になるとsoft音源でもGM音源としては充分ということなのかより本格的な音源がほしいのなら普通に楽器メーカの音源を使ったほうがよいということか。

唯一残っていたのが上記のようなMIDI daughter boardとYAMAHA/Ensoniq他のchipを使ったPCMのsound dataをHDDのdataとして持ったDLS(down load sample)の安価なGM音源cardでした。

*1:PCIでもHoontechのようにDreamのchipを使ったさらにPCM sample用のRAMを搭載したISA時代のsound cardを彷彿するようなcardも一部にはあったようですが当時は知りませんでした。

DLS音源 card

* AOPEN AW744PRO

* mainchip: YAMAHA YMF744

* synth部分のスペックはDB50XGに近い仕様

* 音的にはDB50XGには及ばないが同傾向の音は確保。

* Optionの基板でDigtal IN (Coaxial/SPD I/F)対応

安価で便利なカードでありました。 DIGITAL OUTも付いています。いまだにPC9821のPCIに付けて使用してはいます。YMF744chipのこのカード 2000年前後の発売でしょうか。3台ほど所有しています、

* ENSONIQ AUDIO PCI

*main chip: ENSONIQ ES1370

標準で 2/4Mbyte の PCM dataを使用しますが8Mbyteの PCM dataも用意されいます。CREATIVEがENSONIQを買収したきっかけのSoundCardで後にはCREATIVEブランドで発売。

* TERRATEC SixPack 5.1

*mainchip: CIRRUS Logic soundfusion CS4630

* PCM dataは8Mbyteのようです。

WIN XPのPCにまだ取り付けています。DIGITAL IN/OUTが付いているのでまだ使っています。synth部分の音はよくないですがHardのReverbとGraphic EQが付いています。MIDI Daughterのコネクターが付いているので上記のDB50XGを取り付け本体のsynthは使わず、DB50XGを使用するためにPCに実装。2000年ごろのカードでこの時代は5.1CH SOUNDとかがはやった時期でこのカードも5.1Ch対応です。MIDI DaughterのOUTPUTも基板内部でA/DしてDIGITAL OUTできますのでなにかと便利。

PCI AUDIO card

下記の物はPCIのAUDIO Cardの中でもC/Pが良い普及帯のcard。.

* TERRATEC EWX 24/96

* mainchip: ICENSEMBLE ICE1712 (ENVY24)

* 2001年時点で秋葉館で2万円で購入

* GIGA Sampler LEがおまけで付いていました。

TERRATECは2000年前後にたくさんのSOUND Cardを出していた確かドイツのメーカー。その中にはDreamのChipを使ったGM音源とか変わったところではWaldrufの音源を使ったMicrowave XTの互換音源内蔵の物とかがありましたがEWXはシンプルなAudioCardです。MIDI/IF内蔵。WIN10でまだ問題なく動いています。

|

余談: TERRATECのSoundCardが購入できたのは当時、秋葉館ぐらいだったと思います。 MICROWAVE XT互換音源とSAM9407GM音源が付いていたのはTerratec EWS64 XXLというsoundcardです。 これは当時欲しかったのですがマニアックすぎて秋葉館には置いていなかったと思います。個人輸入で購入すればよかったと後悔。記憶ではこの音源の存在に気づいたのが2002年ごろ、この音源は1999年ごろ発売だったようで2002年ごろまで発売していたかは不明。 MICROWAVE XT互換HardはISAのカードに装備されているのではなく、5インチのスロットに格納できるようになっているというかなり変わった物でした。 |

* E-mu 1212m (1010+0202)

* mainchip: EMU10K2

*2004?年時点で2.5万円で購入。

* このcardをMAINにしたいくつかの製品がある

* 外部UNIT通信用にFirewireが付いていて普通の用途にも使える、

* 2枚構成のcard 上図はdigital card部分

EmuのAudioCardの魅力はなんといってもPatchMix DSPの存在でしょう。2005年ごろは今と違ってまだPCの性能も強力でないのでHardのDSPを内蔵してFXを使えるこのようなカードなどが多くありました。WIN10では単純にはPatchMIXDSPは動かないのでNetにある方法で何とか動かすことはできますがなぜかWIN10が重くなってしまいます。WIN7までは普通に動きますが。

KORGのOASYS PCI cardがあった時代ですなぜかOASYS PCIは購入しませんでした。YAMAHAのDSPが4っくらい搭載されていたAUDIOのcardもありました。 まだWinXPの時代です。PCベースのsynthとしてのOASYSも2005年発売でした。

EWXは2001年、Emuは2004年に購入。現在でもこの2枚のcardは長きに渡って使っています。あとはEmu0404も使用。 2024現在ISAのみならず、PCI BusのMotherBoardもほぼない状態。EMUのCardもWIN10では通常動かず、海外のsiteにある方法で何とか強引に動かすことはできますが悪影響があるようでCPU Powerがうばわれてしまう状態でWin10以降ではUSB等のAudio I/Fを使うことに。EWXの方はほぼ問題なくWIN10でも動いています。 購入から実に24年。IBMPCが発売されてから40年あまり、まあPCのSlotに拡張Cardを挿すような時代ではないのは確かですが。

とにかくISAのSound Cardは変なのがいっぱいありまさにIBMPCの拡張カードの真骨頂でした。SoundCard導入にわくわくした時代が懐かしい。 処分しないでとっておけばよかったSOUND CARDもいくつかありました。GM音源規格が登場した1992..1993年ごろからPCM音源搭載のSound Cardは主にPCのGAMEのSound 用音源として安価なGM音源として登場したわけですがまともにGM dataを再生できる物はほぼ国内のsynthメーカのchipを使った物以外にはなかったような記憶。

実際問題としては2000年代初頭の2005年ぐらいの時期のYAMAHA PSRのポータトーンの1.5万ぐらいの安価な音源にこれらのSOUND Cardは太刀打ちできません。それほほど21世紀のポータ/CASOトーンは安くて高性能ですが....。

・ENSONIQ Soundscape elite(OIIO)

・GUS Ultra Sound (Classic)

・AVM Apex (Kurzwei lMA1)

・XtX-1000E(メーカー不明(ENSONIQ OTTO))

XtX-1000Eはnetで探しても情報が出てきません。珍品なのでしょう。SoundBlaster関連は初代のやつとAWE64と上記のAWE32 Upgradeのみ。AWE64はDave SmithのSoft synth Reality欲しさに買った記憶が..1997年ごろのようです。

<2024/11/12 rev0.5>

<2024/03/15 rev0.4>

<2024/02/17 rev0.3>

<2021/06/22 rev0.2>

<2021/06/19 rev0.0>