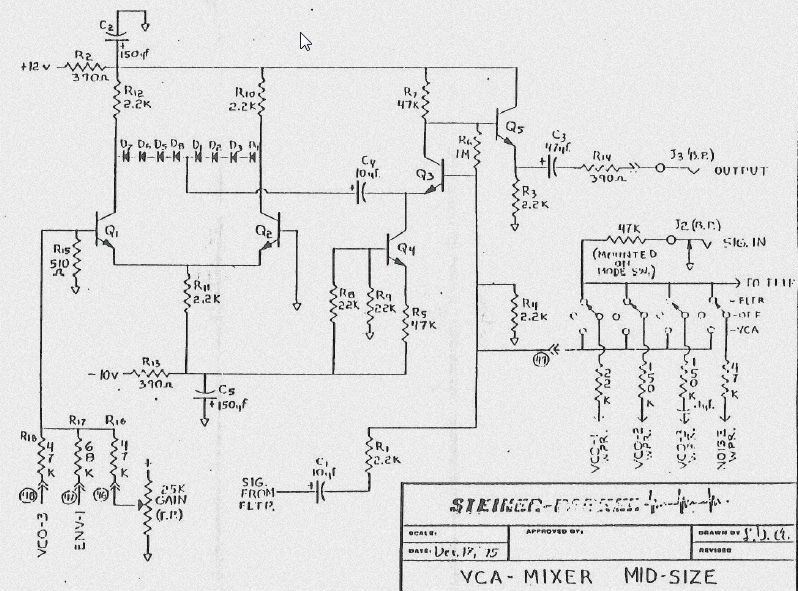

ロッキン f 別冊より(VCF部分)

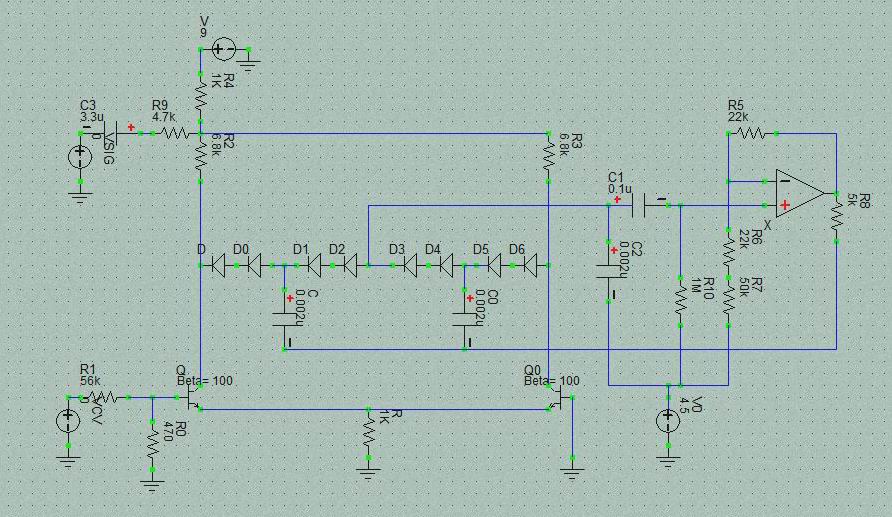

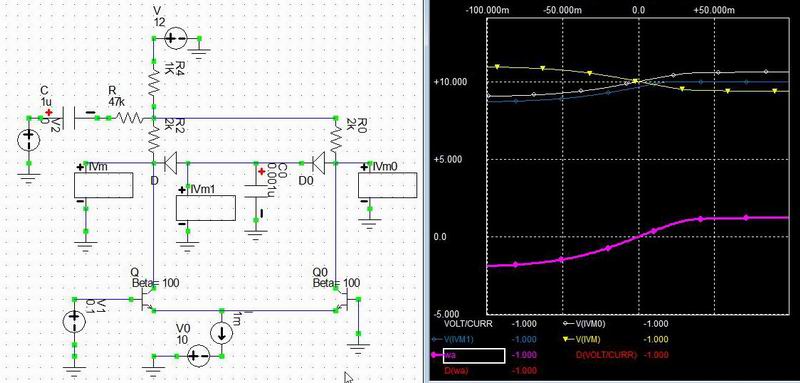

上図にロッキンfに掲載された MIcro Guitar SynthのVCF部分を示します。 記憶がさだかではないのですがこの製作記事は月刊誌ロッキンfの DIY effectorコーナーの記事ではなく別冊で初めて掲載された記事だったように思います。

*: と思ったら1981/03にギター・シンセサイザーの製作という記事があるようで、これが この記事かもです。 ちなみに設計者は堤光生氏でguitar関係のEffector/AMP製作では有名な方です。

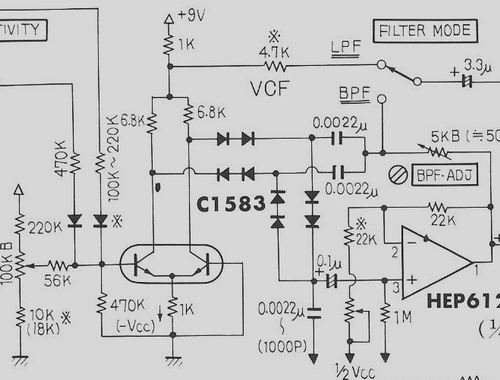

記事の中では KORG 700の diode ring VCFをヒントにして発想した単電源で動くVCFということでした。 当時は diode ring VCFの回路も知らず上記のこの回路動作もよく理解はしていなかったのですが、今見てみると記事にも載っていたようにこれは 700と同様な sallen&keyの正帰還型の filterでVCRとして diodeの微分抵抗を使ったVCFではありますが diode ringとは同じ回路というわけではなく制御信号の直流変動キャンセルの為の対称回路(さらには逆相反転MIXの効果)およびその駆動原理を参照したということがわかります。

diodeに流すbias電流の駆動回路を差動回路を用いることによりdiode ringに比べてこの部分が簡略化されているわけです。 一見ladderVCF回路や 差動回路を用いたVCAのようにも見えますが根本的な違いはCVとしての電流源にあたる部分は固定で CVは左側のベースすなわち差動回路であればAudio信号が印加される部分に印加されています。 さらにaudio信号は両Tr.のコレクタ側に入力する形になっています。 VCAやlader VCFの差動回路の作法からするとなんでコレクタ側に信号が入るのか?となってしまいますが、この場合の差動回路は単にdiodeをドライブするための対称回路なので不思議ではないわけです。

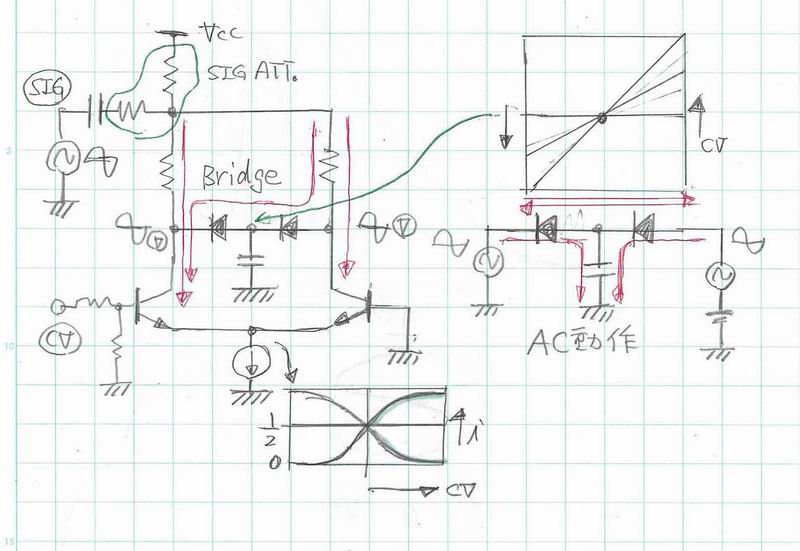

diode ringと同様、各Tr.のコレクタにつながっているdiodeの先には Cap.がつきますがその後の diodeにつながる Cap.は両信号が MIXされているので1個でいいわけです。 上記のVCFを回路を動作がわかりやすいように(わかりにくく?)書きなおした回路を以下に示します。

これはどこかで見た回路にそっくりです。 スタイナーの VCFに酷似しているというか それの単電源versionといったところです。 偶然同じ回路を考案したのだとしたら面白いできごとですがそうではないでしょう。 回路図の描き方で同様の回路でもよく見ないと違って見えてしまうというか両者の共通点をいままで認識していませんでしたので面白い発見でした。 たまたまdiode ringの項を見直していた時、"700のVCFを参考にした "というフレーズを思い出してロッキンfの別冊を見たのがきっかけです。 CVの制御回路が簡単という部分が最大の特徴なのかも知れません。 Diode Ringとの共通点はOPAMPなどの差動MIX回路を使わず出力の逆相MIXを簡単な回路で実現している点でとDiodeに制御電圧の与え方が同じ発想という点でしょう。

I/O誌の記事(1976/12)より(近年とみに有名になったスタイナーのVCF)

steinerやこのロッキンf VCFと diode ring VCFは多少構造はちがいますがにたような発想のVCFだということがわかりました。 以下に示す VCA回路と共々 CVの差動driveがポイントかと思われます。いっそのことdiode ringの core部分とこの差動drive回路を組み合わせればより簡易な VCFができそうな気もします。

ちなみにスタイナーのVCFは一見すると差動回路でdiode Ladderに似ているのでNetではdiode Ladderと同じなVCFだと言うような方がいますがどの点を見てそう思うのか。LadderというよりはDiodeの配列は橋状の Bridgeと呼ぶべきのような。Filterのタイプはladderが4段直列負帰還タイプ(*1)、このfilterはS&Key 2pole正帰還タイプ、VCRは両者ともDiodeの微分抵抗です。どちらかと言うとDiode Ringに近いです。差動回路もテイル電流は固定ですし。

AUDIO信号はVccをわずかに増減させる形で印加しています。

Diodeに対するBIAS電流としてはladderは定電流源で強制的に流していますがこのfilterの方はDiode Bridge間の2点に対して電圧をあたえ結果電流が発生するに近い形の方式でありますが結局は差動のテイル電流に支配されていることには変わりがありません。

右のTr.のIcはDiode群に流れた分を引いたものがIcとなり、左のTr.のIcは逆に Diode群に流れた分が足されたものがIcとなりそれの加算結果がテイル電流値になるように差動対を構成する両Tr.の微分抵抗値で分配が決まります。抵抗とDiodeの接点以下のTr.のコレクタ電流にはほぼAUDIO信号電流は発生しません。

上 図Diode Bridge VCF部分の後は非反転AMPでPNPからNPNに向かう負帰還量でGAINを可変して出力を正帰還したS&Key Filterを実現しています。KORG35にも同TypeのAMPが使われています。

*1: 2poleの Ladder VCFもあります。(MOOG MINIT MOOGなど)

動作原理の詳細

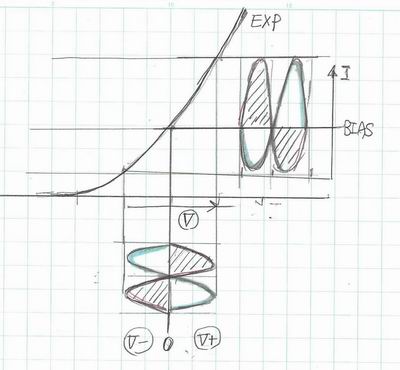

* 図1 制御電流とAUDIO信号の流れの図。

1970年代初頭から中盤のいかに部品点数を減らすか的な回路なので各Parameterが独立していないというか一つの回路が機能重複しておりたいへんわかりにくい回路です。かなり変わった回路なので意図がわからないと動作がわからない回路です。既存概念にとらわれず素子の性質をよくわかっている方の考えた回路でしょう。

おなじみの差動対が使われていますが差動ベースのVCAやVCFとは違った方式であり、差動のテイル電流は固定で差動対の左側のTr.のベースにAudioを信号を入れるのでなくここにCVを印加します。すなわち差動対はDiodeに加える電圧の制御をする為(だけ)に使用します。Ladder VCFのような定電流制御ではないので理解するには頭の切り替えが必要。

*

CV関連:

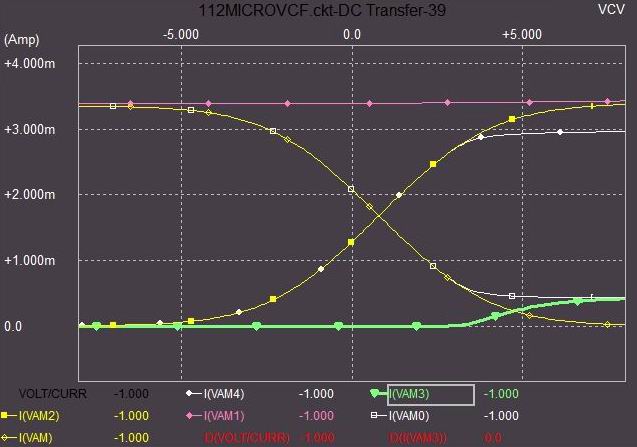

* ピンクのグラフがCV増加に対するDiode bridge両端電圧変化

* 右: Diodeに流れる制御電流

差動対の片側にCVを印加しますがCVが0V時両側の差動電流の差が0になりDiode Bridgeの両端電圧の差は0Vなのでそれ以上CVを上げないと両端電圧は+になりません。またCV=0Vは差動回路の中間ポイントなのでここからしばらくは電流はlinearですがしばらくするとLOG特性。一応linearに電圧はDiodeに印加されるのでEXPO特性はDiodeのV/I特性になり

特別antilogを必要しないでよいのかと思いきやdiodeに直列に抵抗がついているのでこれの負帰還反応で電流はlinearになってしまうのでがDiodeの立ち上がりの短い区間のみEXP特性であとはlinearです。差動対ベースなので差動の飽和が電流Limitterになります。

このCVの動作もかなりトリッキーというかCVが増えると左のTr.のIcが増え右のIcが減るので右の抵抗の電圧降下が減り、左側の電圧降下は増えDiode群がよりバイアスされる。さらに左右の電流差を反映するようにDiode群にBIAS電流が流れるすなわち左のIc -右のIcがDiodeを流れるBIAS電流という関係。複数の要素がからんでいるので大変わかりずらい。さらにAUDIO信号の入り方も特徴がありむずかしい回路です。

説明の図では定電流源ですが実際は抵抗だけなので(*1)完全な定電流源でないのでCVの増加で差動のテイル電流は増加しますのでCVの急変動でDC offsetが少し発生します。CVは一応 Oct/Vになっているようですが差動回路のリニアな領域を超えるとEXPOで動作しません。複数の複雑な動作を少ない部品でおこなっているため整合性の範囲が難しいというか 部品点数の少ない回路ほどむずかしい動作をします。このようなある種のアバウトさも楽器的なのかとも思いますし、それが部品点数を少なくするテクニックというか妥協なのでしょうがこの時代のsynth独特感、味なのかとも思います。21世紀に入ってからスタイナーVCFは高評価でついにはArturiaのいくつものAnalog SynthのVCFに使われました。ArturiaのBruteの回路図は公開されているのでそのVCFのアレンジ具合を参考にするのも勉強になります。ちなみにBrute等の開発に協力している方はYUsynthサイトのDIYerのYves Usson氏です。

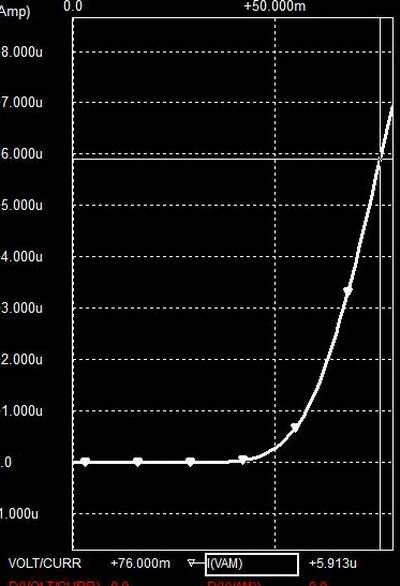

* AUDIO信号:

* diodeを抵抗にして説明

* 図は抵抗だが両脇のAUDUO信号の電圧差がDiode bridgeに加わる電圧となる。

両交流信号電圧の差がDiode Bridgeに印加される電圧(緑)。

簡単の為にDiodeを抵抗として考えます。Audio信号は両側の抵抗の上のVcc付近から両差動対に対して同量を重畳します。1個の抵抗の電圧降下は直流の定電流源が流れた分と交流信号分なので直流電圧分下がった交流電圧が両抵抗に印加されている形。左右のこの直流分の電圧差がBIAS電流を発生。実際は図1の電流経路のようにQ1とQ2の定電流源の動作を満たすように流れますので右側の抵抗にはDiode Bridgeを流れる電流と右側の定電流源値を足したものが抵抗に流れていて、左側の抵抗も同様にQ1の定電流源値 = 左の抵抗電流 + Diode Bridgeを流れる電流になるよう定電流源に支配された流れ。(図1参照)

ここで不思議なのは交流のAUDIO信号が印加されているのにDiodeBridge間の電圧変化はありません。diode bridge間の交流信号電圧は0ですがbridgeの中間点にはCap.の負荷がありますので上記の抵抗を流れる電流はCap.には両者同位相なので電流が流入加算されます。すなわち左右で相殺される電流分を引かれた物がcap.に流入します。このためDiode Bridge全体の間には電流、電圧変化は生じない。すなわち左右のDiode BridgeからCap.に流れる方向を基準とすると左右の電流と電圧の変化は同相ですがDiodeの純方向を基準にすると左側の変化は逆相になります。また上記のように流れこむ電流は同相なのでよく見ないと混乱する回路動作でありここが理解のポイントです。

これは普通の差動回路であれば固定のテイル電流に対する左右の差動対を流れる交流信号と左のTr.のベースに与えるAUDIO信号の関係と全く同じなのです。さらにこの回路の特徴として差動対を構成するTr.のベースにはAUDIO信号を入れていないのでDiode Bridgeから下に向かって流れる各IcにはAUDIO信号の変化は現れません。 これはTr.の定電流性の作用としてVccの変動にIcは基本無関係という性質からきています。

このVCFの最大の特徴はLadder VCFに必要なFilterのOutPutの逆相電流の逆相反転MIXがいらない点で同様な作用をDiodeBridgeとCap.で構成されるT字型の回路のみで実現している点です。それらの回路はVCFのFilter分を構成する回路なので逆相MIX動作と重複した機能を持っていて部品点数を大幅にへらしているわけです。

また差動MIXのメリットは下図のようにAUDIO信号の片方側が大きくクリップしてもMIX Our Putは歪みをほぼおさえられる点。そもそもDiodeのVとIの関係はEXPOなのでDiode単体から見ればIが多少歪んでいてもVは歪んで見えない特性ではありLadder VCFは差動のMIXを電圧で受けていますがこちらのVCFはOutPuutは電流MIXなので電流波形の歪みがそのまま出てしまいます。下図のような電流のClipに対してはDiode単体ではどうしょうもないですが下図ではMIXによってうまく改善されています。

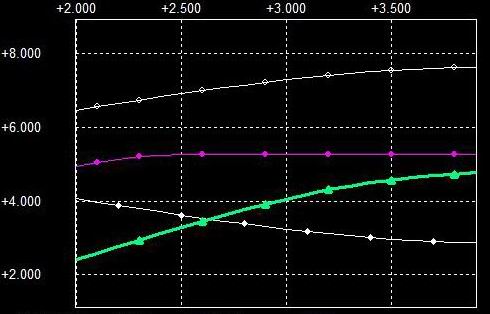

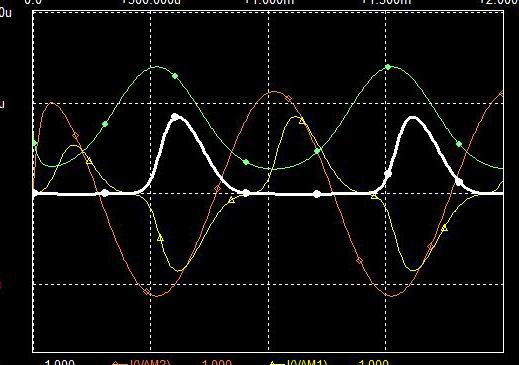

* 電流クリップ波形の逆相MIXで歪み改善の図

白diodeを流れる電流

緑 CapacitorにMIXされた電流波形

Diodeに交流信号を印加する場合AUDO信号が大きなると非線形に電流波形が歪みます(非対称歪み)。これはDiodeのEXP特性によって交流信号の(+)部分の振幅が大きく鋭くなり(-)部分が小さくなり丸くなります。この回路において直列DiodeはBIAS電流に対して純方向ですが交流AUDIO信号に対しては交流信号が左右同相で動いている為左のDiodeに対しては逆位相になります。すなわち交流信号に対しては電圧、電流とも右側のDiodeに対して逆位相です。しかしCap.に流入する電流は同位相です。

ちょっとわかりにくいですが左右のDiodeに印加される交流電圧振幅はどちらも同じで同位相ですが右側のDiodeに印加される電圧はDiodeの向きに対して正相ですが左の印加電圧はDiodeの向きに対しては逆位相となります。DiodeにかかっているBias電流の向きが当然Diodeに対しては純方向なので右側の信号電流が歪場合は信号の(+)側が伸び(-)側が縮みます。左側は(+)側が縮んで(-)側が伸びます。このため Cap.に流れこむ電流としてはDiode Bridgeの両端電圧が(+)の時、左からくる電流は(+)が伸び、左からくる電流は(+)が縮む、両端電圧が(-)の時は逆に右からくる電流は(-)が縮み、左からくる電流は(-)が伸びMIXされた電流は歪みが改善されます。Ladedr VCFの場合は Diodeの向きは同じで信号が逆相なので 1回逆相を反転してから左右をMIXしないと同じ結果になりません。

Diode bridgeの左右のDiodeに対する印加電圧と電流の関係

始めはそのように考えていましたがAUDIO交流信号の経路には抵抗とDiodeがあるので信号レベルが大きくなると負帰還作用によりDiodeにかかる電圧変化はLOGになるので 電流変化はLinearに近くなってDiode特性の影響をあまりうけませんのでAUDIO信号の増大はDiode Clipperとして片側が削れる効果が発生が主です。

ここで逆相MIXの効果が出てCapacitorに入る電流波形は歪みがとれるということです。さらに言うとFcが小さい時はDiodeに流れる制御電流が少ないのでAUDIO信号が大きいと交流信号のマイナス側でGNDに対してLimiter的にクリップしてしまいますが上記の反転MIX効果でcapacitorを流れる交流信号はほぼAUDIO信号波形を保ちます。上記の電流クリップ波形の逆相MIXで歪み改善の図を参照。信号の歪みと言う点ではFcが低い方が歪む率は高い。

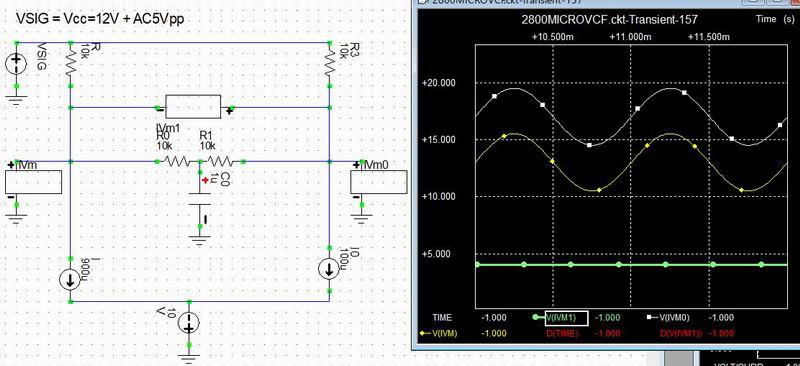

* Over Load時の電流の歪み

白:Fcが低い時のDiode1個の電流波形

黄:Fcが低い時のCap.の電流波形

緑:Fcが高い時のDiode1個の電流波形

橙:Fcが高い時のCap.の電流波形

Fcが低ければ当然倍音の一部はCutされるわけですがノーマルの波形に倍音がプラスされるのも事実かと。但し入力される信号がかなり大きい場合ですが。

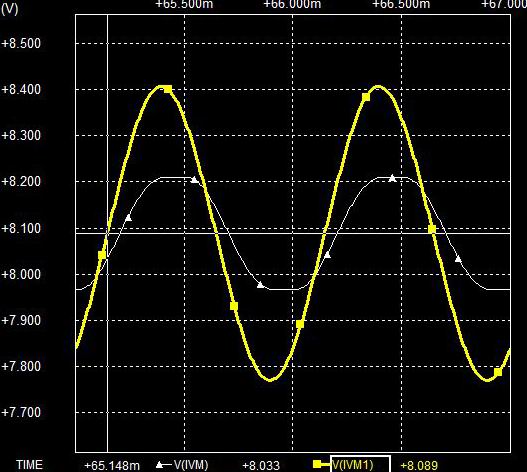

CV変動に対するOutPutの影響(DC変動)

------------------------------------------------------

Ladder VCFでは差動対の左右に流れる電流変化は交流信号に対して逆相で流れており通常この2っの電流を差動AMPで加算しますので逆相信号を反転させ正相信号と加算するので2倍の振幅になります。これの意味するところはテイル電流の1/2のOffSETとしての直流分のCutと同時にCVの変動分をキャンセルすることです。すなわちLadder VCFでは差動の加算回路が必要になります。Diode Ring VCFでは基本この差動の加算作用をdiode ringが内包しているの不必要です。このDiode BridgeのVCFでは単純加算しかしていませんがOut Put電流はは即Capacitorを通過するのでBIAS電流分はキャンセルされます。 Bias電流の変動に対してはどうか。

Cap.に入る電流は直流分が入れませんので上記のように0Vを中心とした交流信号となります。OUTPUTとしてのcapacitorとDiode bridge中間点電圧は直流分が加算された電圧となり中心電圧は0Vではありません。CV印加によるOUT PUTの電位はほぼ固定でDiode bridgeの両端電圧がCVで変化しても中心電位は変化しない。CVの変化によりシーソー的にDiode Bridgeの電圧が変化するが中心点は変化しない為、これがポイントの2。正し実際の回路は差動が定電流源でドライブされていないので多少変化。

|

まとめると差動構成の回路で差動の経路の左右にはVCAと同様にVccから抵抗負荷がある。AUDIO信号は通常の差動回路のように差動対のTr.側から印加するのではなく上図のように分圧された電圧が左右の抵抗に同振幅電圧で印加する。いわばVccがゆらされているイメージ。差動対の左のTr.にはCVが印加されこれにより左右の経路のIcの電流値の比率が変化してこれはdiodeに加わる印加電圧をコントロールしてDiodeのBIAS電流が変化する。

左右の抵抗とDiodeの接点における信号電流と電圧の振幅は両側で同じで同位相となり通常の差動回路における交流信号の位相反転とは異なる。diode群の左右の中間点をOUTPUTとしてcapacitorを置くとDiode Bridgeに流れる左右の逆相電流はキャンセルされCap.を流れる同相の信号のみがCap.でMIXされる。印加AUDIO信号が大きい時の歪みに対してはladder VCFでは反転信号と正相信号を差動加算することで改善できるがこの回路ではそれをせず2電流の単純加算でOK。 この回路を考える上での最大の特徴は差動対の間にbridge状にDiodeを配置し中央のにCapacitorを配するT型構造になっていること。またVcc近くから交流AUDIO信号を加え、差動対側はテイル電流固定でB-E間にCVを加えることです。この場合Cap.位置すなわちdiodeBridgeの中点はCVの増減でしシーソーの中点のようになっているのでCVの増減で基本変動しません。 またtransistorの定電流性によりAUDIO信号は両TransistorのIcとはならずIcにはAudio信号は現れないと言う点です。左のTr.のベースには直流電圧を入れ、通常のようにここからAUDIO信号はいれず差動回路のテイル電流は固定なので当然の現象ですが。この回路はVccをAUDIO信号でゆらすような形ですがTransisitorのIcはこのVccの変動では基本変動しないということ。 回路的なトリックというか関心する部分はDiode BridgeとCapacitorのT型構造部分です。左右に同量の交流信号電圧が印加されていますので単純にはcapacitorに向かって電流がながれていきます。この電流はcapacitorに対しては左右同相ですがDiodeの順BIAS方向から見れば左側の電流と電圧は逆相です。この為左右に印加される信号電圧が大きくなると電流波形が歪む際、電圧変化に対して逆相で歪むので電流波形は電圧波形の(+)部分で伸び、(-)部分で縮みます。capacitorでMIXされる際には逆相電流は同相になってMIXされるので歪みが消えるというか改善されます。 これはDiodeならではの反応でDiodeが抵抗であれば出現しない反応です。 A - (-B) =A + B diode ringと同様2poleの正帰還 S&Key Filterですが、1段目のFilterの出力(上の方の図のDiode列の中間点)は左右の経路のMIXされた信号なのでCap.は1個でいいのですがOP AMPからのFBの経路はMIXされた信号ではないので左右の回路に対して1個づつCap.が入ります。この部分はわかりにくいのですがここが差動AMPを使わない差動のMIXの特長です。 |

|

ロッキンfにこのVCF回路が掲載されたのが1981年、I/O誌にスタイナーVCF回路が掲載されたのが1976年、海外雑誌に同VCFが掲載されたのが1974年ですのでいずれかの回路を作者はおそらく見ていたのでしょう。1973年に国産のAnalog synthがいくつも発売されその時期にLadder VCFでないオリジナルなVCFが登場していた。 オリジナルとは言えどやはりladderや差動の構造やCVによる可変抵抗として一番安易なDiodeの微分抵抗が使われているのはCA3080が存在しない時期の常套手段ということです。

このVCFの特徴としてはLP/HP/BP Filterとして使用することができます。LPはCR Filterの抵抗側からHPは2段目の2次のCR filterの出力のCap.のGND側から、BPFはAMPの出力というかS&Key Filterの正帰還ルートのすなわちBPF構成要素のCap.からで無理なく入力されています。 |

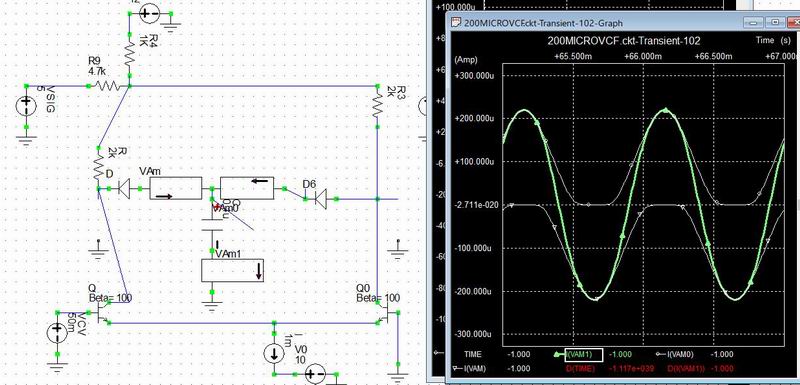

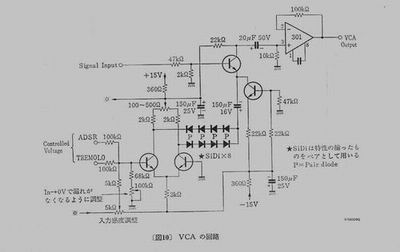

steiner parkerの回路といえば VCAもVCFと同様に diodeの微分抵抗を利用したVCR回路を使っておりCVのdrive回路もVCFと同様です。

VCAとしての動作は若干わかりにくいですが上のQ3のNPN Tr.のエミッタ抵抗を diodeの微分抵抗に置き換えて NPN Tr.の Gmを可変する構造になっています。

Gain = - Rc/Re を基本として ReをVCRとする回路。

実はこの回路をお手本にしたような VCA回路が電子展望の1976年3月号の VCA回路です。 単純にはエミッタフォロワがOP AMPのbufferに置き換わった形です。 Q4によるbias回路も同じ構造。 1976年当時は自分としては回路に対する理解力がなかったのでよく動作がわかりませんでした。 電子展望の本文中には " この回路は75年10月号のCQ誌の技術展望に紹介されているものを元にしている " と書いてあります。 はたしてその回路はどんなものか75年の CQ誌を見てみたいと思いました。 ちなみにSTEINER PARKER Synthaconは1975年には発売されていました。 Tr.のエミッタ抵抗を diodeの微分抵抗を利用してGm可変のVCAを作る例はトラ技の2001年4月号の特集にも載っていました。

電子展望のVCA回路

|

上記のSTEINER VCF回路は Electronic Design誌の1974年12月号に掲載された回路であり、SynthaconのVCFとはresonance の pot位置を除いては同じ回路です。 またこのVCF回路については

" A SUPER SIMPLE THREE-MODE NEOS INPUT, VARIABLE RESONANCE VOLTAGE CONTROLLED FILTER FOR SIGNAL PROCESSING " というタイトルの Nyle Steiner氏自身による解説文献も Netで見つけることができます。 その中で面白い例が載っていてこの filterは 3modeの各入力が独立しているため3入力に対して同時に信号を入力することが可能という過激な例が書かれています。

なぜか似たような回路の元ネタ話になってしまいましたが、現在のnet状況とは異なり1975年当時ではごく一部の人のみがこのような回路情報を得ることができた時代だったのを実感できることがらだとも思います。 STEINER VCFはたまたま自分は1976年のI/Oの記事を持っていてそれを1997年ごろ以前にやっていたWeb Pageに載せていましたがこのころはMOOGのような有名VCFではなかったように思います。 2000年ごろを境に海外の DIYerの間でSTEINER VCFの話題が出てそこで初めてI/Oの記事のVCFはSTEINER VCFであることがわかりました。 上の方でも書きましたがLadder VCFとは差動対の使い方が逆というか差動対側には直流電圧をVcc側からAUDIO信号を入れるというひねくれた方法を取っているというか、STEINERのSYNTHACONはMINI MOOGとつまみの配列が逆というのもわざとなのかとこのVCFを見たら思ってしまいました。STEINER氏はMOOGさんに対するライバル意識がかなり強いかただったのでしょうか。どこかで読んだのですが回路設計にはかなり自身があると氏はおっしゃっていました。ちなみに上の方で上げたI/O誌掲載のVCF回路はSYNTHACONとは若干抵抗等の定数が違います。これはElectronic Design誌に載った回路です。 電子展望のsynth DIY記事が1976年4月、I/O誌のVCF紹介は1976年12月、CQ誌での紹介が1975年10月、大元のElectronic Design誌が1974年12月、I/O誌、電子展望の著者が両者とも電通大の方々と情報の流れが見て取れるのは楽しいです。 電波科学1974年のsynth記事の項目の中にこの micro guitar synthesizerの VCFの項目を diode ring VCFとの関係で書きましたが、奇しくも元ネタ的な STEINER VCF回路の雑誌掲載が電波科学と同じ1974年だったのは驚き。 というかこの時点では海外の方がはるか に analog synt回路h関連の情報は豊富だったということを物語っている事例かとも思います。 (その点については現在でも変わっていませんが。) |

|

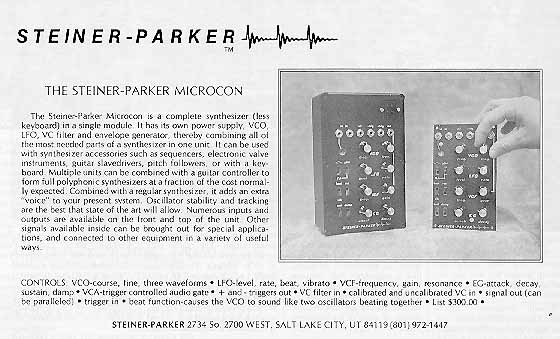

steiner parkerのsynth

・MODULAR steinerの synthは日本ではなじみの少ない物です。synthというよりはウ インドコントローラとしての知名度のほうがあるかもしれません。 後年このコントローラの技術はAKAIの製品に生かされています。

SYNTHACONは70年代に楽器店で見ることができました。 手作りに近い印象をうける パネルは印象的で、MINI MOOGなど一般的な synth とは逆方向に各セクションが配置 されています。 3VCO/VCF(LP,HP,BP)/VCA/2EGの構成です。MICROCONは 70年代海外の雑誌によく広告が出ていました。 Oberheimの SEMのよう な拡張 moduleです(上記画像)。VCO/VCF/VCA/EG/LFOで構成されておりつまみもわずか8個なのでDIYするのも面白いでしょう。基本steiner phone(ウインドコントローラ)というEVI(Electronic Valve Instrument)に取り付けて使うAKAIのウインドシンセ的なUNT。MINICONと MODULARはinternet等で画像を見るまでは知 りませんでした。ちなみにMICROCONとMasters TouchのVCFはphoto Couplerです。 Masters Touchは synthではなく effectorとしての VCF UNITで、丁度 ロッキン V CF(70年代のDIY effector)のような UNITです。CUTOFF controllはチューブ(管)のブレスコントローラをを使って行います。

|

<2025/10/05 rev 0.4>

<2025/07/29 rev 0.3>

<2018/04/15 rev 0.2>

<2018/04/08 rev 0.1>