![]() 春山行(奥多摩石尾根六つ石山組)

春山行(奥多摩石尾根六つ石山組)![]()

![]() 春山行(奥多摩石尾根六つ石山組)

春山行(奥多摩石尾根六つ石山組)![]()

(日程)

2003年4月26日(土) 日帰り (笹尾根 蛇の湯組は4月29日) 晴れ/微風、温度高め

(テーマ)

今回、春山行日程調整したところ候補2つの日取りがほぼ同数であった為、参加表明者皆が参加できるように候補両日とも実施することにした。

これは初の試みであり、先に予定していたプランが雨天等で中止となった場合でも、後の方に参加できるというメリットもあり、また一回の山行人員を適正化する、なるべく参加表明者の日程に応える、という意味においてもこれは有効な手段であった。

ということでコースも二つに分け(この方法だと一つでもよいが)、前半(26日)を翌日休みということもあり比較的ロングコースで歩きごたえのある奥多摩の銘縦走路石尾根、後半(29日)を里山と温泉セットの笹尾根蛇の湯にした。本記録は奥多摩石尾根の記録。

(参加者)

羽佐田、益原、森永、大泉、清水、畠田(記)の計6名

(記録)

事前予報では雨となったり曇り/晴れとなったり春らしく変化がめまぐるしくやきもき、前日予報では曇り/晴れなるも都心ではガスが濃く回復基調にない。

予報を信じ就寝するが明け方激しい雨で目覚める。心配になりPCで天気図や奥多摩ピンポイント予報も確認したところ関東沿岸部に雨雲があり内陸の奥多摩はちょうど低気圧から伸びる2つの前線の間に入っており雲はない、東へ抜ける時に多少曇りが予想されるがまず大丈夫、ピンポイントでも晴れを表示している、よし大丈夫と気分よく脱糞の儀に就こうとしたところ初山行のマッチョから入電(雨だがどうするか、という問い合わせ)、予定どおり実施を伝える。

立川駅で、ゆーちゃん、マッチョと合流、秀平が来ないのが気になる(秀平が一人暮らし始めたのを忘れて・・)。

マサは西武新宿線で行くと伝えられたので拝島合流。秀平が気になり電話するも応答なし、マサが「秀ちゃん自分がそもそも今日なのか、29日組なのかわからなくなったんじゃない、蛇の湯組の五日市に行ってしまったか、29日と思っているんじゃない」 と奇妙なしかし的を射た発言をする、「そこまで秀ちゃんボケてないやろ」 と話しているうち連絡がとれ、ぼくらより早い電車で奥多摩駅に着いていた。

すかさず機転を利かせて「タクシー確保しておけ」の指示をだす(ちなみに奥多摩駅にはタクシー2台しかない為、事前予約は不可)。陽が差し、上昇気流発生により雲が谷間から這い上がっていく・・予報どおり晴れる。

8:48 奥多摩駅着 秀平とメリに出会う(ところで秀平の所在が気になったが誰もメリの心配をしなかった・・かわいそうに、 どっか乗っとるやろくらいなもんだった)。

タクシーは3番手くらいの順番待ちの由。次のバスは9:30なのでタクシーが有効だが人が集まると臨時バスがでることをTELで確認しておいたのでバス停にて臨時バスを確保。 9:05分にバスは出発。マサとメリが並んでバスに座ってしまった!

これはやばい、「そこのお客さん、うるさいから降りてくれないか」 と言われたらどうしよう、と心配だったが大事に至らずに済んだが、活発なトークは早くも展開されており、マッチョと、「今のところ互角だな」、とうなづいた。

9:30 奥多摩湖小河内ダム堰堤傍の水根村落で下車。準備体操をしTシャツになり身体をほぐす。取付きまでは少しあるようでアプローチとなる。新緑が実に美しい、傾斜地の村落を抜け「奥多摩むかし道」(*)の入口を通過。

(*)これは旧道で古い田舎家が残っておりのんびり奥多摩駅まで歩けるいいコース、大きなカメラを抱えたおばさんが入っていった。ぼくもここは一度歩いてみたいと思っているが、山の会などで大勢で来るようなところではなく一人か二人くらいでゆっくり田舎家と四季折々の庭の風情を楽しみながら写真を撮ったりして歩くコース。

水根沢はかなり下方を流れており沢づたいではないが実に帰持ちよい原生林帯を歩いていく。いきなり取付きではなくかように気持ちのいいアプローチはウォーミングアップにもなり山への誘(いざない)を感じて実によろしい。

10:10 最初の小さなワサビ田に出会う、ここで谷筋から流れてくる沢で水を補給し小休止。チョコレートの配給があったので、冷たい沢水で水割りを作り早速一杯やる。

メリのリュックは貧弱だ、山度低くプラダ度高い!などと馬鹿にしたり、マッチョが履いているズボンはチャックを外すと七分のサブリナパンツみたい(というよりだぶだぶなのでモンペみたい、最近この手のズボンが人気のようで街のあんちゃん達がよく履いている、長靴下を履かないニッカーボッカーのようだが、チャリの時などチェーンホイルに引っかからなくていいようだ)

マサのはちゃんと膝辺りから外れてこちらは品よしIVYリーグの学生風。毛深い(頭頂部以外)ぼくなどは、絶対ジッパーで毛を挟むやろうなあ、そうだその周りだけ毛剃ればぼくも履けるな、などと馬鹿げた会話を楽しみ、そこで思い出したのはフジさんの半袖になる雨合羽!

レインハットにそれを着ている姿を見て、「牛の世話をしている人みたい、農家度高い!」と、マサがかました時は大爆笑でその話しでまた盛り上がってしまった。( MTFG役員さんも立つ瀬がない、でも本当に当社役員を途中退任し北九州に帰って農家をついだ方がいる)

ここで一組のパーティーに会う。歩行再開。このコースの沢沿いにはワサビ田が3ヶ所あった。皆に天然ワサビの茎を賞味させてやろうかと思ったが、いづれも柵をしており入れなかった。(雲取山のテン場傍のワサビはかってに摘んで食えた、昔栽培していたものが天然化していた)

11:10 気持ちのよいアプローチを1時間半ほど続けていよいよ取付きにかかる。当ルートは途中から鷹巣山・七つ石方面とぼくらの向かう六つ石方面へと別れるため、注意しながら歩まないといけない。特に稜線ではなく途中からトラバース(山の腹を巻くように横断すること)ルートをとるので地図と睨めっこしながら歩む。

途中シェルターのあるところで分岐点があり地図をみながらゆーちゃんと悩むが標識がないので更に登行を続けることにした。この辺りからマサが会話量とともに登行速度も落ちてきた(マサの状態はお話しの加減で判断できるのでとてもわかりやすい)。

秀平も苦しそうにはーはーと息切れ。ペースを落としゆっくりゆっくり上がる。 マサがどうしても遅く心配になるが、原因はシャリバテ、途中でリュックから食料を補給。(山の豆知識参照)

12:30 鷹巣・七つ石/六つ石の分岐点に到着。(地図で確認しながらの登行だったのでこれが確認できた時は嬉しかった)

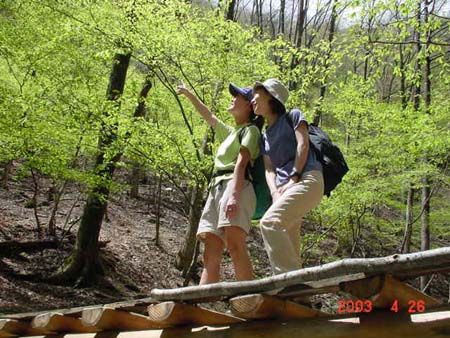

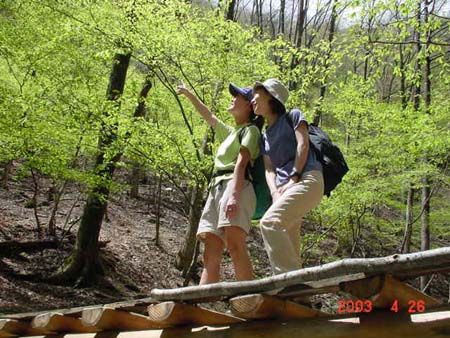

ここからメイン縦走路をトラバースする形で六つ石方面に向かう。目的地は将門馬場という開けた所でそこで昼食とするが結構そこまではまだ長い。しかしそこからのルートはブナや小楢、時折白樺も混じる原生林で実に美しく平坦な快適な路である。

13:40 目的地はすぐだが、昼食に適したフラットな開けた所があったので昼食にした。メリは重箱弁当をもってきていた。こういう新緑春山行にはこういう風景が似合う。

秀平はとんでもない奴でお湯モノを持参しているのにガスをもってきてない・・。絶対誰か一人くらい持ってきているはずだと読んだらしい。見事な読みで、一人どころか、マサとゆーちゃんの二人がもってきていた・・(そういう問題じゃない、他力本願はハイカーとしてもっとも禁忌だ!!)

ぼくもお湯モノを持ってきたが、事前にマサが持参することを確認していたし、水もたくさん担ぎ上げたのでおすそわけしてやった。そして何と言っても、泡を担いできたのは、ぼくだけ、ぼくだけ、ぼくだけっ!! へへへ、

これには皆羨望の眼差しだが、秀平があまりにもぼくの傍で悔しがっており、ぼくも何度か秀平の泡をかっぱらったことあるので、一口だけ、と缶を持たせたら、ごくんごくん、と二口飲んだので急いで無理矢理缶を口から奪いとった…おー、危ないところだったわい。疲労困憊の秀平は泡が効いたのか、その後気持ち良さそうにトカゲを決めてしまった。

後は、奥多摩駅までのんびり下るだけなので、1時間たっぷり休憩をとった。かようなコースは長くても帰りのバスなどの時間を気にする必要ないので気分的にはのんびりできる。

14:40 なんともシエスタ的な遅い昼食時間となったが、歩行再開。雲取山から伸びるこの稜線は大きなコルもなくだらだらとゆっくり下っていく。しかし、やはり膝を痛めていたマッチョや山歩きに馴染んでないメリにとっては、この程度の下りでも結構辛いらしく、下りは嫌だ、と言っていた。(正直ぼくらにとってこの程度は、下り、とは言わず、少し傾いている、という)

そう登り体力、下り技術なのだ! 下りは膝にくるのでなるべく膝への負担を軽減するには大腿四頭筋(膝上部の筋肉)を鍛えておくのがいい(背筋伸ばして中腰で上下するスクワットや、階段はなるべく登りではなく下る時に使うように心がける)。

マッチョがメリとマサにビアンキのカタログを持ってきており、メリは相変わらずビアンキかミニベロにするか悩んで、ミニベロだったらオーダーメードにするので、いっそのことフレームをビアンキのチェレステカラーにしてもらい、ミアンキというのを作ったら? と馬鹿げた会話をしながら歩くものだから余計に力が入らず膝が笑い下りが辛いマッチョであった…

山道には西日が木漏れ日となってブナの新緑を一層鮮やかに映し出していた。

17:40 長い尾根道、春の美しい村落を抜け漸く奥多摩駅に到着。自転車連中が輪行で帰る準備をしており奥多摩は我ら同士のフィールドであることを感じさせる。

皆でジベタリアンになり駅前居酒屋開催で泡で乾杯。長い8時間のルートであったが登山者と遭遇したのも2度だけ、とても静かでいい山歩きを堪能できた。で、気がついてみれば六つ石山のピークを踏むのを忘れていた。まあ、よい、もともと今回はピークハントを目的とした山行ではなく、純粋に歩くことを楽しむものだったから。

初山行のマッチョは膝が心配されたが筋力でうまくカバーでき、メリは陸上長距離で鍛えた心臓と無駄のない筋力は高橋尚子みたいだった。

8時間という日帰りにしてはロングトレイルであったが、素晴らしい天気と適正人数でばらけることもなく、いつも一塊で皆で会話を楽しみながらのトレッキングであった。

(山の豆知識)

・ シャリバテについて:こういう長丁場の場合エネルギーに変わるのに多少時間かかるので取付き手前で一度補給しておくといい、特に最近はウイダーゼリーの様に吸収力がよくご飯一杯分のエネルギーを確保できるようなものがコンビニで入手できるようになったので行動食としては大変よい。

・ リュックについて:リュックは背負った時、背面がきちんと背に沿ったカーブができる余裕をもって物をつめておく。通常Day パック類は背面をカーブにしてないものが多いので、詰め過ぎるとカーブどころか丸くなってパンパンになる、これだと背中の収まりが悪く疲れる原因になる(後ろにつっぱる)。

ポイントは物を詰めて内側に折ってみて曲がればOK、さらに担ぐ前に折って担ぐとすぐに背に馴染む。つまり余裕のあるリュックで臨むこと、疲れた人の荷物も少しくらいは担いでやることもできるし、暑くなれば着てきたシャツなどもパンパンにならず収納することもできる。