福田の教育の歴史

江戸時代の幕末から明治初期までの間、福田村には6つの寺子屋があり、子どもたちはそこで読書(字を読むこと)・習字(字を書くこと)・算術(計算をすること)などの学習をしていました。

政府は文化の進んだ外国に追いつくために国民に教育を受けさせることが必要と考え、明治5年、学制を定めました。

|

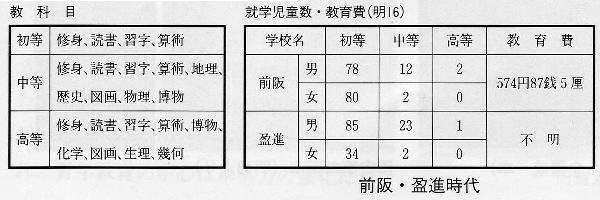

明治6年学制の発布に伴い大福には伊保小学、古新田には金谷小学、山田には盈進小学、妹尾崎には茶山小学が同時に開設されました。当時の学校の校舎の多くは民家やお寺を借りている小さなものであり通う子どもたちも30人から50人と少なく、学校といっても今の小学校とは随分様子が違っていました。

| 明治の始めの家庭での会話 母親 おや、子どもでも字が読めるようになるん。 父親 小学校で4年間を終えると読み、書き、そろばんができるようになるんじゃてー。今に、字読めんもんは一人も おらんようになる。 村長 そうとも学問は大切じゃ。福沢諭吉先生の「学問のすすめ」には、「学問は人々の生活に役立つものでなけれ ばならない」と書いてある。しかし、政府は小学校を義務教育にしたのにかんじんのお金は出してくれんのじゃ。 じゃから、月謝がどうしても50銭という高いものになってしまうわけじゃ。 父親 ひゃあ、わしらあ月に1円70銭しかかせげんのに。 村長 月収の3分の1の金が出てしまうな。 父親 子どもが3人もいたらめしのくいあげじゃ。 村長 子どもを学校に出せるのは、金持だけじゃな。 |

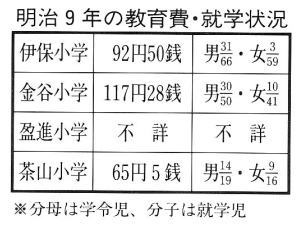

福田でも学校に行ける人は少なかったようです。たとえば明治9年伊保小学校では、男子人中、学校に行けたのは31人、女子は59人中3人でした。明治の終わりごろになって、就学率(学校に行ける割合)は男子80%、女子60%になりました。

その後、明治10年に茶山・盈進小学を合併し盈進小学(山田村)を、明治12年には伊保・金谷小学を合併し前阪小学(大福村)を設立しました。明治15年、小学の呼び方を小学校とし、盈進小学校・前阪小学校と改めました。

|

|

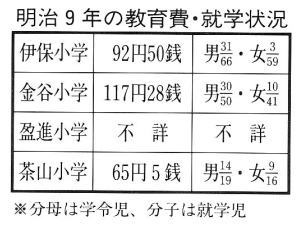

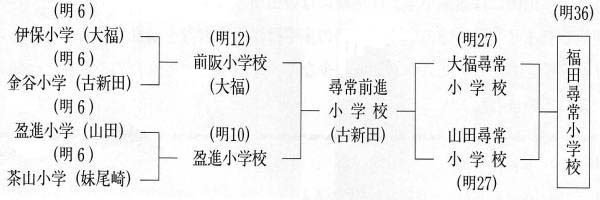

明治19年小学校令が出され、小学校は尋常小学校(4年間)と高等小学校(4年間)に分かれ、そのうち尋常小学校を義務教育とする制度となりました。明治20年、福田村でも尋常前進小学校(古新田村)を現在の支所の場所に設立し、盈進・前阪小学校を合併することになりました。この頃の戸数は502戸、人口2,359人で、一般農業を営み、わずかに商業をなすものがありました。副業は、畳表織りと漁業だったそうです。

その後、尋常前進小学校では、補習課を設置し習字・読書・算術の他に作文・体操・終身(道徳)などの学習することになりました。

|

|

| 第2回卒業生(明37) つめえり、羽織、はかま、かみかたち |

明治27年には尋常前進小学校が山田尋常小学校・大福尋常小学校に分かれ、福田村内には2つの尋常小学校が存在することになりました。明治35年の大福尋常小学校の補習課では、男子は終身・国語・算術、女子は終身・国語・裁縫の学習をしていました。

|

|

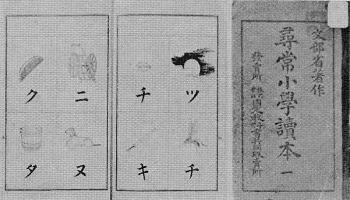

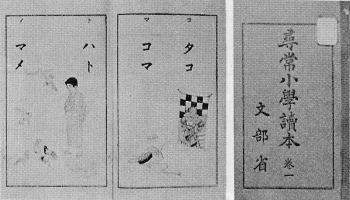

| 国定第一期本(明37から全国統一本) | 国定第二期本(明43より) |

|

| 「ハナ・ハト」読本と呼ばれ、はじめ黒表紙、のち 白表紙が使われた。 |

明治36年、山田尋常小学校・大福尋常小学校を合併し、今の小学校の場所に福田尋常小学校を設立しました。児童数は、175名でした。学校と家庭との連絡を図る目的で父兄会が開催されています。PTAのさきがけです。また、通知書という今の通知票を出しています。

明治39年、高等科(2年間)を設立し福田尋常高等小学校と改称しました。

明治40年、小学校令の改正により、尋常小学校を6年間、口頭小学校を2年から3年とし、義務教育年限を6年間にのばしました。通知票は児童手帳とよばれ、甲、乙、丙で成績を表しました。行いや学業成績のよい人には物品が賞与されました。石盤や半紙、すずりなどです。

|

また、この年、福田尋常高等小学校付属幼稚園を設置しました。(大正10年に廃止)明治41年、福田尋常小学校と改称しました。

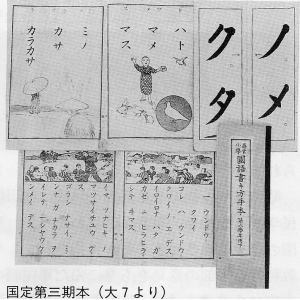

大正7年、福田尋常高等小学校と改称し、高等科(2年間)をつくり、農業を新しい科目に加えました。

大正15年には青年訓練所が設置されました。

|

| 田植え風景 |

昭和2年から8年ごろ他校の運動会で選手が大活躍し、藤田小、妹尾小、東うね小などで優勝しています。

昭和10年には福田青年学校が設置され、青年の心身の鍛練と軍事教練が行われました。昭和14年には満12才から満19才までの男子には青年学校に行くことが義務づけられ、青年教育の中心は軍事力の強化にむけられることになりました。

|

国定第四期本 「サクラ読本」 色刷りの始まり (昭8より) |

|

| なぎなた訓練(昭17) |

昭和16年、福田尋常高等小学校は福田国民学校と改称し、教育全般にわたって、皇国の道を修練させることが目指されました。教科書も軍部の意見をもりこんだ軍国調の内容になりました。「兵隊さん、進め、進め、ちてちてた、とてちてたてた」のようです。

この年、12月8日に太平洋戦争が始まると、教育もますます戦時色を濃くしていき、教員は頭髪をまるがりにして国民服を着用し、やがて国民学校にも軍隊式挙式の礼が取り入れられていきました。

国民のくらしはだんだん苦しくなっていきました。しかし、政府も軍部も戦争をやめようとはしませんでした。この昭和16年に二宮尊徳像が寄贈されております。二宮尊徳像は、勤労と勤勉を目標とする日本人のシンボルで、期待される人間像として教えられました。食べ物も足りなくなり、運動場にもかぼちゃやさつまいもを作りました。

19年になると、男子児童は巻脚畔に戦闘帽姿となり、女子も、モンペに防空頭巾を着用し、軍事教練が強化されました。神へ戦勝祈願をするため神社参拝が行われ、毎月一度は全校で必勝を祈る参拝が実施されました。児童の体力づくりと精神力育成のために、重要な教科として武道が新しく取り入れられました。

昭和20年、終戦をむかえ、21年に日本国憲法が公布されました。

| 家庭での会話 母 今日からとうとうお米の配給が通帳制になったんじゃ。 子 えーっほんと、一人一日2合3勺(330グラム)これじゃ、たりん。 父 飲まず食わずで戦っている兵隊さんのことを考えろ。 母 そうよ、少しぐらいおなかがすいてもがまんしなさい。 子 ほしがりません、勝までは。 |

昭和22年、学校教育法、教育基本法が公布され、6・3・3制が発足しました。この年、福田国民学校を福田小学校と改称し、都窪郡妹尾町・福田村組合立妹尾中学校を設立しました。翌年、組合立妹尾中学校を解散し、福田村立福田中学校を設立しました。これより、戦前の教育とは異なり、民主的な教育がおこなわれることになりました。

その後、昭和28年には福田村立福田幼稚園が開設され、小学校・中学校でも子どもたちの増加に伴い、校舎や運動場の増設・拡張工事が行われました。

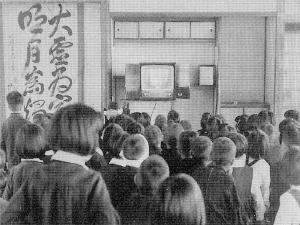

朝鮮戦争をきっかけにして、日本の経済はめざましくのび昭和30年ごろから国民の生活は豊かになりました。ことに電気製品が、びっくりするほど普及し、テレビ、冷蔵庫、洗濯機は家庭の「三種の神器」といわれました。

昭和31年には、給食調理室がつくられ小学校・中学校の給食が開始されました。昭和38年には福田総合プールが完成し、昭和40年には福田小学校の全教室による海の学校も開設されました。

昭和46年3月、岡山市との合併により、校名を岡山市立福田幼稚園、岡山市立福田小学校、岡山市立福田中学校とし、現在にいたっています。

|

|

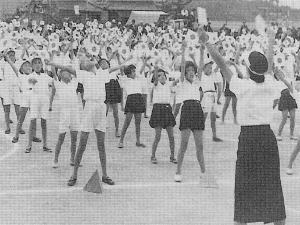

| 秋季運動会(昭30) 南はひろびろとして空気も澄みきっていた。 |

テレビ視聴(昭33) |