|

| 坪井大年、妹尾崎方面 |

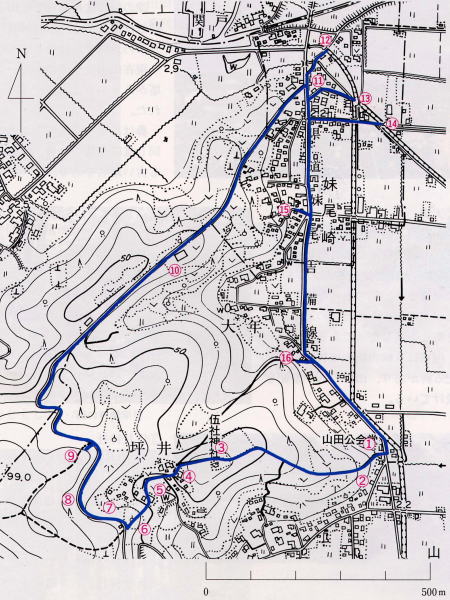

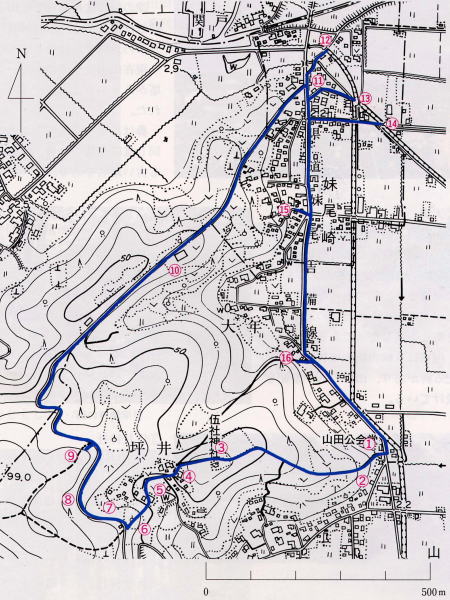

歩いてみよう ふる里の地(坪井大年、妹尾崎方面)

坪井大年、妹尾崎方面 → 弥生時代の人々、空気のうまい長寿の道

伍社神社と弥生式土器の出土の地。

城趾あり、竹林あり、桜ありて、季節来たらばうぐいすの鳴く林道を経て、妹尾崎の茶山に至る道程約1,900m、樹間の太陽と緑のおりなす道はまさにサン・グリーンロードである。

|

| 坪井大年、妹尾崎方面 |

山田公会堂 → ①地蔵鼻 → ②天満 → ③伍社神社 → ④宝篋印塔(ほうきょういんとう) → ⑤道貫井戸 → ⑥坪井城趾 → ⑦坪井遺跡 → ⑧五輪の塔 → ⑨稲荷様 → ⑩水源地、立岩様 → ⑪茶山の牛馬御崎(ぎゅうばみさき) → ⑫泉水樋門 → ⑬妹尾郷伏越閘(底樋) → ⑭妹尾郷用水樋門(二丁田樋門) → ⑮祇園様 → ⑯大年様 → 山田公会堂

|

| 宝塔 |

①地蔵鼻

津の崎の北にあって山田の津を囲む位置にある。伍社神社への登り口の地域を地蔵鼻とよんだ。

現在山田公会堂のある一帯で宝塔があるのでこの名がつけられた。

|

| 堅牢地神の碑 |

②天満

山田の天満に天満宮を祀ってある。土地の伝説によれば延喜元年(901)右大臣菅原道真が太宰権帥(だざいごんのそち)に左遷され、都のあった京都から九州大宰府へ海路赴任の途中、船を寄せ上陸した所であるという。

現在は五輪の塔や地神、牛神を祀る碑があり、山田の人が祭祀を続けている。

|

| 右側が真言宗徒、左が日蓮宗徒が祀る |

③伍社神社

高尾を除く山田と妹尾崎の氏神である。

天照大神(あまてらすおおみかみ)、大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)、市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)、須佐之男命(すさのおのみこと)、誉田別命(ほんだわけのみこと)(応神天皇)の五柱を祭神としているところから伍社神社という名称がつけられている。

写真の手前は伍社神社ちびっこ広場である。

戸川侯の宗教政策が伍社神社を分祀して、法華の伍社神社とか、真言の伍社神社と言うようにした。

|

④宝篋印塔(ほうきょういんとう)

山田字坪井にある。

毛利輝元の家臣で坪井城主の坪井和泉守光辰の墓と伝えられている。

|

⑤道貫井戸

坪井は地下水が豊富な所である。盆地のような地形で、西部や中央部にある井戸は湧水が豊かで、一説では水が多く出るために坪井と名付けられたともいわれている。

道貫井戸は中央部で道の下にあり、きれいな水がかれることがない。

石畳の洗い場があり東側には石灯篭がある。昭和初期までは当番が毎日夕方に灯明をともしていた。

|

⑥坪井城趾

坪井の丘陵南斜面の要害の地にあり、坪井城趾と称されている。林道敷設のため、地形が著しく変わった。当時は戦国時代の終わり頃で城の遺構らしいものは残っていないが、僅かにそれらしい平地がある。

高松城水攻めの時は毛利方として後衛をつとめ、関ヶ原戦いでは西軍に属したため浪人したといわれている。

⑦坪井遺跡

坪井城趾の近くにある。

林道を造成していた時に弥生式土器が多数出土した。

このあたりには竹林が多い。

|

|

|

⑧五輪の塔

坪井城趾の近くにあるため、坪井城主の墓であるといわれている。

|

⑨稲荷様

寛政11年(1799)の造営。当時の山麓低地の農業は早くから発達したことを付近の遺跡や貝から証明されるが、その農業、漁業の守護神であったらしい。

場所は坪井の山頂にあり、風光明媚なため多数の参詣人があった。

今日でもなお信仰の対象になっている。

|

|

⑩水源地、立岩様(たていわさま) 妹尾崎から林道を登った所に水源地がある。もとは吉備上水道が設置したものであるが、今でも岡山市の水道局が使用している。まわりには桜の大樹があり、展望も良いため春には花見客が多く訪れる。

地場大師八十八ヶ所の二十五番のお大師様の後に高さ3m、幅1.5mの大岩があり、立岩様という。明治から大正にかけて御発興でおこもり堂があり、参詣者が続いた。

今でも信仰があり花や水が絶えない。

|

⑪茶山の牛馬御崎(ぎゅうばみさき)

妹尾崎にある。

この牛馬御崎は、現在も町内の各班単位で年四回春夏秋冬の季節ごとに祈?している。

この地に博労が居て、牛、馬を飼育して売買していた為に牛馬に感謝の意で建てられたものである。江戸期には、牛、馬は農耕運搬に欠かせない重要な動物であった。

|

⑫泉水樋門

東六間川の水量と興除用水へ流入する水量を調整する樋門である。

興除用水は興除新田に水を送るためにつくられた用水路である。

|

⑬妹尾郷伏越閘(底樋)

十二ヶ郷用水と興除用水とが立体交差している地点で、十二ヶ郷用水は興除用水の下を通っている。手前が十二ヶ郷用水である。

|

| 樋門 |

⑭妹尾郷用水樋門(二丁田樋門)

湛井の十二ヶ郷用水の取水場さら流れてきた水が妹尾郷用水として福田地区へ入ってくる樋門である。

この樋門とまわりの樋門とで地区内の水量を調節している。

|

| 用水路 |

⑮祗園様

妹尾崎にある。

向かって左側が祗園様、中央が荒神様、右が地神様で、別に木野山神社を祀っている。

境内には地場大師八十八カ所の二十一番のお大師様がある。

昔、地区内に、はやり病いが多く流行したため、地区の人により高梁の木野山神社から御神体を当地に安置してお祈りした。

現在も各戸順番でお札とのぼりを持ち回りして祈?をしている。

|

|

| 祗園様 | 木野山神社 |

|

| 大年様 |

⑯大年様

大年大明神を祀り大年の鎮守様である。

大年坂の登り口にある。大年坂は昔殿様が往来したと云われる広い坂道で県道妹尾吉備線の坂口から四百メートル登ると坪井の集落へ着く。