岡家歴代墓地

不受不施信者弾圧される(山田五人集事件)

|

| 内信墓地 |

|

| 岡了(良)助の墓(手前より5番目)と 岡家歴代墓地 |

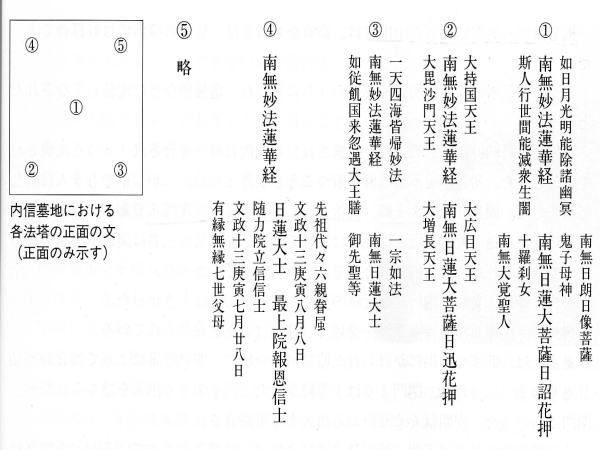

山田(小字金場)2082-1番地、161㎡の面積地に内信墓地がある。道を境として妹尾に接する。墓地内には中央の宝塔を中心として数基の供養塔がある。

幕府によって禁止された不受不施派の信者たちが、表面は他宗教の如く粧い、かげで不受不施を守り信仰を続ける人がいた。これらの人を内信者と呼んでいた。信者はひそかに相集って、信仰したり、情報交換の場所ととしたのがこの内信墓地である。

この宗派は、日蓮宗の一派で、徳川二百数十年の間稀に見る弾圧を被りながらも法燈を消さずに今日に至っている。即ち明治政府によって明治9年やっとの日の目を見るに至ったものである。

今かんたんに不受不施の歴史を眺めて見ると、今から凡そ400年程前、日蓮宗の僧侶で日奥と言う人が京都の妙覚寺住職として、宗門の弘通に精進していた。

たまたま秀吉が、京都方広寺の大仏殿で開眼供養と併せて、先祖の法会を行う為、千人の僧侶に出仕するようにと各宗派に伝達した。所謂千僧供養である。(慶長元年、1595年)日奥は「法華経を信じない者には供養はしない、布施は貰わない」と出仕を断った。この思想を継ぐ日蓮宗僧侶も多く、中でも名僧と言われた日詔日樹(岡山県出身)は不受不施を継続した。

明暦・万治には、不受不施派は反発して江戸府内に220に及ぶ新寺を建立した。

徳川幕府は寛文5年に「諸宗寺院法度」の令を出して宗徒の弾圧に乗り出した。僧侶信徒は、かなりの人々を失いながらも法燈継続の為地下にもぐった。

殊に池田藩では、藩主が儒学信奉者であることもあって、徹底的な弾圧を行った。

その一例として、光政は日蓮宗寺院313ヶ寺をつぶし、585人の僧侶を追放または処刑乃至還俗さいている。その上他宗教の寺院僧侶さえも整理している。その数は全体で563ヶ寺847人の僧達であった。

|

その影響で、備前藩領から備中藩領に移った寺院僧侶の数はかなりの数にのぼったという。備中の各領主は池田藩ほど取り締まりが厳重でなかったとも考えられる。

山田五人衆が捕らえられたことは村中を湧かした大事件であった。村人の殆どがきついお叱りを受けた。天保の法難と呼ばれている。1830年天保元年のことである。

村人の中でも殊に5人は強信者でなかなか信仰を改めなかったので、許されず江戸送りとなる。これらの人々は村庄屋や、組頭などで村の代表的人物であった。

そもそも山田の地は、不受不施信仰者の多いところでもある。また備中備前にはその信者が多く存在していた。

山田の地は、不受不施派の日詔上人を生んだ地でもある。

上人は、東京池上本門寺の住職ともなられた博学の名僧である。

上人が不受不施派を継続して、しばしば幕府の怒りにふれて江戸をおわれているがその折郷里に帰り、不受不施を説いたともいわれている。こんな事情で山田には不受不施信仰の強い土壌が出来上がったものと考えられる。

寛文5年(1665)の不受不施禁止以来幕府の不受不施派に対する摘発は積極度を増して来た。それに応じて藩主領主も呼応して探索を厳しくした。

倉敷代官は、山田の地を板倉藩から領地替して幕府直轄領とした。文政7年(1824)の事である。

板倉藩から天領になった山田村は、幕府から言えば、信徒の探索には好都合であった。

不受不施信者の探索は勿論極秘裡のうちに行われ、虚無僧などに変装してなされたという。

天保元年(1830)に信者の多数が逮捕され、倉敷代官所へ連行され、きつく叱責されて放免された。勿論不受不施信仰を断つことを条件とした。しかし中でも5人は断じて拒否した。岡良介、岡幸十郎、岡治五郎、笠石岩吉、岡次郎八である。以上のうち良介は江戸護送中死亡した。治五郎は江戸で牢死した。他の三名は護送中改宗を誓ったので放免された。勿論内信者として真の教義はすてなかった。

この法難は、当時村家は勿論近所の村々へ与えた影響は大きかった。

当時の寺院即ち浄泉寺も余波を受けて、住職は逼塞を命じられている。

逼塞とは、武家や僧侶にかけられた監禁刑の一種で、罪の軽重によって30日逼塞50日逼塞の2つに分かれ、閉門よりは1等軽かった。門を閉じて出入りを禁じられたが、閉門とちがった。夜間はくぐり戸から出入りする事が許された。

その時の僧の名前は不明、徳川禁令考によれば、月潮と記されているが、その名は見当たらない。かりに日潮としても、当時の浄泉寺過去帳には記されていない。