|

|

| トラクターによる耕耘 | 脱穀機による脱穀 昭和30年頃 |

|

|

| 田植機(乗用) | 田植(手植) |

福田の主な農業について

米の栽培

1,500年代の後半(天正年間)から1,600年代の後半(元禄時代)にかけて当地区は、海岸に沿って沖合いに堤防を造成し、海水の干満の差を利用した干陸方式で土地の造成が行われ、これに水稲を作付けすると、塩分が多くて育たず、場所によっては20年間近くも放置され葦の生茂った原野のようでした。当時から米は基本食糧であり、また、経済取引や物の価値設定基準になるものであり最も重要視された作物であります。

しかしながら、米作りは多くの労力と資本がかかり、それに災害による被害が多く、年による豊凶の差が激しく、また地主とのかかわりがあり、容易に儲かるものではなかったようです。農家の人は朝早くから起きて働き、夜は「ヨナベ」という夜業をしたものです。「朝は朝星、夜は夜星」という言葉から、如何に農作業が重労働であったかがうかがえます。それは殆どの作業が手労働でそれに役牛を使った程度のものであったからです。ところが大正年代の初期に、農業用小型エンジン(発動機)が輸入されて、これにより米作り作業は一変して、従来の手労働から機械化に改良され、その後は昭和の中期になってからは、殆どの農作業が機械化された近代的な農業へとかわってきました。しかし水田の除草は手労働が最たるもので、稲の育成初期には7月中旬の猛暑の中を、四つばいになって草取りをしていました。そのほかに手押しの除草機が開発されて、大人は稲の株間を何回も押したものです。それが昭和23年(1948)から、優秀な除草剤が開発され、今日では、稲以外の雑草は殆どが除草剤で処理できるようになりました。

米作りの大敵は何と言っても台風と病害虫です。明治から大正にかけて、螟虫、ウンカ、イモチ、などが大発生して、思わぬ減収のため農家経済に大きな影響を及ぼしたようです。そのための、螟虫は学童に採卵をすすめ報償として半紙や鉛筆を進呈しました。また螟虫発生時期には、昭和初期は誘蛾灯、直径40cm程度のブリキの皿へ水と灯油を入れ、灯油による「カンデラ」を灯して、これを自分の稲田に設置し、蛾を誘殺したものです。戦後になってからは、昭和24年頃に、福田農協が蛍光灯による誘蛾灯を設置しました。(全村で80灯、5haに1灯の割り)、その後28年頃に強力な殺虫剤、ホリドール(有機燐製剤)が導入され、螟虫対策は概略解決したことになります。そのほかウンカといもち病については、長い間、これという対策ができず、農家にとっては悩みのたねでしたが、その後、農業技術の進歩と農薬の開発が進み、完全な対策ができるようになりました。

|

|

| トラクターによる耕耘 | 脱穀機による脱穀 昭和30年頃 |

|

|

| 田植機(乗用) | 田植(手植) |

米に関係した運搬用具は、昔から長い間、舟と大八車、ネコ車(一輪車)、馬車が使われてきました。舟は8石舟で米俵(60kg)を18〜20俵積むことができました。昭和36年頃から軽四輪貨物自動車が普及しはじめ一挙に舟から車の時代へと替わり、その後、年々道路が改良されて、今日では自動車万能の時代になりました。舟は現在では殆ど見ることができません。

|

| コンバインによる稲の刈取り |

昭和46年頃(1971)から米の生産調整、稲作転換対策が実施されました。これは全国の米の生産が過剰となり、このままでは国の財政を圧迫するということで、米の生産を制御する施策が行われました。これは、日本が開国以来始めての出来ごとで、以来現在まで農家の米作りは、国の食糧政策の一環として生産調整に対応しなければなりません。

|

|

| 田植機(歩行用) | ロータリー耕耘機 昭和27年頃 |

|

|

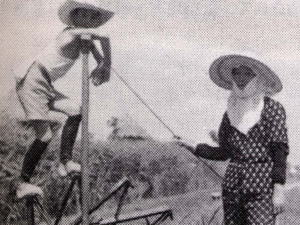

| 水車による揚水作業 明治、大正、昭和、初期 |

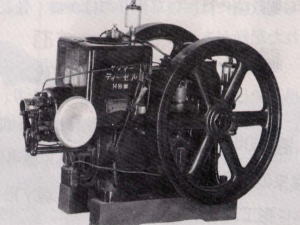

世界初小形横形水冷4サイクルヤンマー ディーゼルエンジンHB形(昭和8年) |

|

|

| 除草作業 | 明治、大正、昭和に使われた川舟(8石) |

|

|

| 大正、昭和、初期の石油、軽油発動機 | 昭和中期の籾すり機 |

い草の栽培

い草の歴史は古く、岡山地方では室町時代(1,500)にい草栽培とい草製品の生産が開始されています。当地区の土地の造成は、山田、妹尾崎、引舟が安土桃山時代に造成されたわけですから、この頃からい草の導入が計画されたものと思われます。天明から寛政頃には、い草作りのほかに、畳表が生産されて、阪神地方へ船で盛んに移出された記録があります。

明治になって26年に、花ござが国の輸出10品目に入り、栽培面積が急激に増えて、県下ではこの年に、1,749haまでになり、当地区もこの影響で増えたようです。その後に栽培技術や製織技術が急速に進み、栽培面積が昭和5年(1940)には2,347haになり、福田村では217ha、栽培戸数441戸となりました。その後しばらくの間は同じ程度の生産が続いたのですが、第2次世界大戦に入り食糧増産が優先して、い草生産は激減の一途をたどり、遂に県下で3haにまでになりました。その後、世界大戦が終結するに及んで、総てが復興期に入り、畳表の需用が増大して、驚異的な生産期に入り、遂に39年には県下の面積は5,548haで全国第1位となり当地区も戦前に近い生産額となりました。福田地区の90%の農家はい草と畳表の生産に励んだわけです。これはとりもなおさずい草が他の作物に比較して収益性が高く、米をしのぐ収入源であったからです。

現在は(平成5年)熊本県では5,500haにまで作付が行われていますが、岡山県では37ha、当地区では7haで17戸の農家が栽培しており、い草王国と言われた時代のおもかげはありません。しかしながら他地域では殆ど姿を消したい草が、当地区に残っているのは、当地区のい草の品質が卓越しており、高級品としての名声を保っていることでもわかります。

また、栽培技術についても、優秀な技術者が多く、昭和33年(1958)頃から、熊本県や、中国の上海、広東地方へ技術指導に出かけております。

い草作りの作業は1年間に亘り切れ目なく続くわけで、まず畑苗の植付けが12月上旬に始まり、田苗は8月上旬に植付け、本田へは、11月中旬から12月にかけて植付けが行われます。特に重労働になるのは本田植付け期で、朝早くから氷を割って牛で植代を行い、寒風の吹くなかを腰を曲げて後さがりをしながら手植えをします。経験者が一人で2〜3アール植付けできます。次に収穫は7月上旬から約15日間ほどかけて、炎天の下で刈取りをしたもので、四国方面や県北から多くのい草刈人夫が入り、どこの家にも2〜3人は雇っていました。特に夏の午後は夕立ちがくるので、天日干しのい草の大敵です。主人は西の空を眺めながら夕立ちの予想をたてるのが一苦労です。大正から昭和にかけてのい草10アール当りの投下労働は60〜70人夫を要しましたが現在では殆ど機械作業で、人夫を雇う家も希で20〜25人夫で育苗、植付け、収穫が完了できるようになりました。

|

|

| い草の苗掘り (11月) | い草の機械植 (11月) |

|

|

| い草の植付け (11月) | 人力水車 写真集 岡山県民の明治大正 山陽新聞社 |

|

|

| 機械刈り(バインダー) (7月) | い草の手刈り (7月) |

|

|

| い草の手刈り作業 昭和30年頃 (7月) | |

|

|

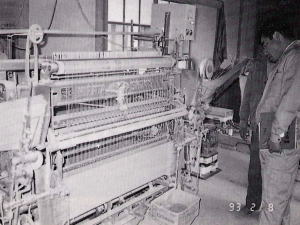

| い草の品評会 (9月) | 織機(諸目用) 年間 |

その他の農産物

昔から米は表作と言い、村の耕地の全域に栽培されていますが、裏作はいろいろのものがあり、い草、小麦、裸麦、大麦などが作られ、一部の湿田を除いて休耕田はありません。い草は前述のとおりですが、小麦はウドン等の原料として販売し、裸麦は自家の飯用、大麦は牛の資料に使われました。戦後は外国より安い小麦が輸入され、牛は役牛としての役目が終り大麦の需用がなくなり、裸麦は米の増産とパン食の増加で殆ど需用がなくなりました。したがって現在では裏作は一部のい草とビール麦の作付がある程度で、殆ど休耕田になっています。

また副業としてい草の加工が大正から昭和中期頃まで、殆どの農家が朝早くから、夜遅くまで機織りをしたものですが、現在は一部の農家が動力織機による畳表の製造を行っています。

|

| ビール麦(5月) |

河川漁業

当地区は古くから半農・半漁の農家が多く児島湾にそそぐ笹ヶ瀬川から沖にかけて漁業が盛んに行われました。装備は10石程度の漁船で漁具は、スベリ板、四ツ手網、投網、ハエナワなどです。種類は、ボラ、コイ、ハゼ、ハエ、ナマズ、フナ、ウナギ、アゲマキ(通称チンダイガイ)、シジミ、ハイガイ、カニ、シラウオ、カキなどで、これは農家の主要な現金収入源でありました。しかしこれは誰でもこの漁場に参入できるものではなく、それぞれの用件を備え登録(漁業権)された者のみが出漁できたようです。堤防の内側の水田の中を流れるクリークに生息するフナ、コイ、ウナギなどは、誰でも捕らえることができ、冬になると、部落が共同で「ヌクメ」という雑木の小枝を川の中へ集積して沈め、一定の期間をおくとフナやコイがそこへ宿った頃に、葦簀で囲いを造り、中の小枝を取除いて、その中を網で抄う漁法が行われました。捕った魚は炭火で表皮を焼いてそれを天日で干すと、これが冬の保存食となるわけで、なかでも寒ブナは、油がのり臭味がないので、包丁で叩いてくずし状態にしたものを、食用油でいため、それに小芋、ネギ、ニンジン、コンニャクなどで煮込んだ熱い汁を、麦めしにかけて喰べると、この珍味は、古い人は誰でも忘れることのできない郷愁をそそる格別の料理です。

このほか、マエガキ、ユグエ、ナガセ、ジゴクアミ(通称アンゴダマ)、ウナギカギなどを使って、各個に自分の得手の漁法で捕ったものです。これはこの地方の農家の主要な蛋白源であったことは言うまでもありません。

|

|

| 寒中に行う「ムクメ」漁 (昭和20〜30年頃) 古新田 | |

|

|

| 投網による寒ブナ漁(笹ヶ瀬川) | スベリ漁 明治、大正時代 |

むすび

このようにして福田地区の農業は400年の永い経過をたどり今日に至りましたが、その時代の社会構造の中でたくましくいきてきました。しかしながら戦後50年を経過した今日、高度経済成長にささえられて大きく発展はしましたけれども反面では大きく変革を迫られています。それと言うのも、今までの経営規模ではとても生活を支えることは至難で、1世帯で1人以上は農外で収入を求める兼業農家となり、日曜百姓の域を出ない様相をしています。そして今後の課題として危惧されることは、農業就業者の高齢化、後継者不足であります。国はこれらの問題に対して、土地の集積による大型農業を進めるべく計画されているところですが、何分にも農地の高騰、基盤整備の不備等で問題が多く、これらの課題に対して早急に対策を施さねばならぬ時期が到来しています。

岡山市福田農業協同組合

農業の歴史は古く、明治33年(1990)に産業組合法が施行された頃より始まります。この法律は当時の地主制度があり、地主と小作の関係は現在では想像もできない特別の関係がありまして、農業生産の方法を米を中心としたもので、政府としては、農家へ対しての産業奨励と経済更正を目途としたこのような法律を公布したもののようです。

その後、大正初期の世界経済恐慌などの不況時代を経て昭和の時代になります。昭和12年頃より戦時色が強くなり、16年には大福信用販売購買利用組合と、古新田信用販売利用組合が合併して、福田村全域を対象とした福田村信用販売購買利用組合が設立されました。その後は戦争が激しくなり、国としては食糧増産が急務で、組合は福田村農業会に移行して、戦争逐行のための配給業務のほか、食糧増産を目的とした農業技術指導が行われました。かくして日中戦争、第2次世界大戦と8年間も続いた戦争が終り、戦地から多くの青年がふる里へ帰ってきて、再び農業生産活動が始まるわけですが、今まで考えもしなかった農地開放が実施されることにより、農家の意欲は高まり一段と生産が活気を帯びてきました。そして昭和22年11月19日農業協同組合法が公布され、翌23年4月13日初めて現在の福田農協が発足しました。その後は農業生産は年を追って向上し、組合の業績も飛躍的な発展をしますが、46年(1971)に福田村が岡山市へ合併することになり、名称も岡山市福田農業協同組合と改称され今日に至りました。平成6年3月末の組合員数は、正組合員485名、准組合員93名で、主な事業内容は次の通りです。

1.信用事業 貯金

2.販売事業 米のほか生産物の集荷、販売

3.購買事業 肥料、農薬、ガソリン油類、日用品、農機具の販売及び自動車の販売・車検

4.共済事業 生命共済、建物更生共済、自賠責共済

5.不動産事業 土地、建物の売買

このほか、婦人の生活文化の向上を目途とした研修や旅行などを実施しています。

|

|

| 昭和19年頃古新田信用組合が給食センターになり 女学生(岡山第一高女)が勤労奉仕に来ました。 |

農協本所 |