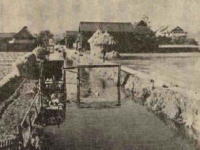

干拓地の人々は、飲料水をこのような方法で得ていた

居住条件のうち、飲料水は最も必要なものである。その飲料水が得られないことになれば当然居住はできない。新開地である東部の大福、古新田は飲み水に苦労した。掘って出てくる水は塩からくて飲料水にはならない。干拓当初は多くの人は出作りを行っていた。庄から入植した者の中には、初期は通い作をしていた者もいたという。

西部の高尾山まで行けば良水が得られたのでそれを求めたという。大正時代は、馬車に幾つかの桶をつんで小学校より東へ行く馬車引きのおじさんがいて、毎日登校の際に出会った。桶に水を入れて運ぶ水売商人である。

その人の話を思い出せば、「わしのじいさんの時からこの商売をはじめている。もう50年以上もやっとることになるかのう」この言葉から干拓地の人々の中にはお金のある人が水を買っていたことがわかる。「水を買うのはもったいないことじゃ」と言って自宅の傍らに砂や、木炭を入れて川水を濾過して飲んでいた人もいる。また、天水に頼る人もいた。

|

| 濾過槽 |

明治の終わり頃だったか、古新田に2ヶ所大福に3ヶ所、写真に示す様な濾過槽ができた。砂や木炭を入れてそれによって川水を濾過して飲んでいた。

「生水は飲んではいかん」と小学生の時先生がよく言っていた。小学校では、用務員のおじさんが、水桶を天秤棒でかついで学校まで運んでいた。ちょうど今の福田支所の前にポンプ所があって、そばを流れる川水を取水して濾過していた。昼食時には、その川の水がお湯となって、配給されるのである。

またこの開拓地(大福、古新田)には、川水にカワニナという巻貝を宿主とした肝臓ジストマの幼虫がおり、それを駆除するため、あひるを媒介としてジストマの駆除をしていた。(下図参照)

|

| 用水路にはなたれたあひる |

なお前述した濾過槽が設置されていた場所は外野、二間掘、中野町、寺池、役場前の5ヶ所であった。

高尾の甚兵衛井戸は、江戸初期に掘られたものであるが、現在でも使用されている。

「古新田村鏡」によれば「甚次郎を当村の庄屋に被仰付候、残る五人之者は古新田の真中に屋敷築仕罷出」とあり、加地甚兵衛は五人之者の一人に名を連ねている。

|

| 高尾の甚兵衛井戸 |

一方甚兵衛は高尾にも居所を設けていたと言われる。(高尾加地甚兵衛と「古新田鏡」にでている)妹尾兼康の居宅があったと言われる所より、甚兵衛 井戸は僅か200m以内のところにある。おそらくこの辺りにも甚兵衛が居宅 を設けていたものと推察される。

このようにして、生活用水は長い間苦難の歴史をたどって、ようやく昭和34年に吉備上水道の敷設が完了した。一躍にして文化生活の踏むことになった住民は、大喜びであった。吉備上水道の配水範囲は、吉備、福田、庄、妹 尾の町村であった。

古新田大福の地区は、ほとんど用水路の水が風呂水として利用されていたので、浮き藻があったり、メダカの死がいが浮いていたりしたものであったが、その杞憂もなくなった。栓をひねれば、すぐ飲める水が最大の魅力だったと言う。

然るにこの幸せは永く続かなかった。それは、水道を利用する家庭のみに伝染病患者が続出したことであった。が当局によってその原因が解明でき、応急の対策によって下火になった。

以後、生活用水は、岡山上水道より受水するに至ったのである。