|

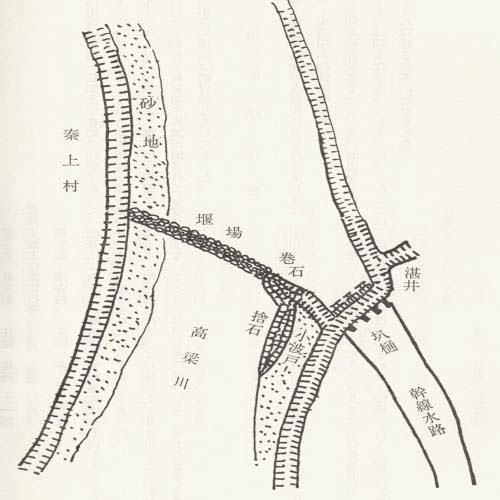

| 第56図 湛井堰 |

湛井堰

現在、総社市湛井の高梁川にみられる湛井堰は、昭和四十年に国営附帯県営灌漑排水事業として工事された上原井領用水・東西用水の合同堰である。

この合同堰の完成によって、長い歴史をもつ、十二か郷によって維持されてきた湛井堰はその姿を消し、昔の面影を残すものは何もなくなってしまった。それまでは、江戸時代以来の慣行がそのまま踏襲されて、昔ながらの堰が毎年築造され維持されていたのである。

|

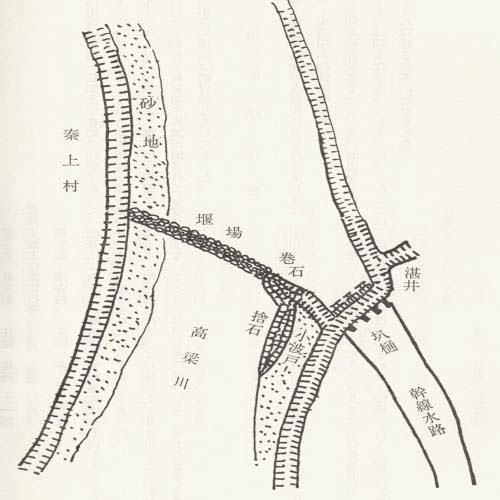

| 第56図 湛井堰 |

慶長十七年(1612)の記録による湛井堰の規模は次のようになっていた。

湛井浜より秦上村堤まで川幅 百六間

ただし川間 一丈積り(一丈=一間)

同所堰場巻石端より 七十八間

巻石長さ 四十五間 横四間上り平均二尺

巻石根小波戸長さ 三十六間 横平均八間 高さ平均一間

樋前川幅 八間 ただし 六尺間也

右圦樋三双長さ 十五間 内法 上口 四尺九寸

鋪幅 四尺五寸

高さ 三尺四寸

圦樋は、堤防や川の底に埋められた樋門のことである。湛井堰には三双の圦樋を設けて取水量の調整が行われていた。樋前川幅八間に六尺三寸間隔で設置され、それぞれに厚さ二寸五分の樋板をはめこみ、樋板を上げ下げして取水量を調節した。

圦樋はもと松材が使用されていた。松伏樋の耐用年数はだいたい三〜四十年であったらしいが、高梁川の洪水などにもよってたびたび破損した。たびたびの伏替による入用は、普請に当たっていた御料(天領)・私領諸藩にとって相当の負担であった。この入用の節減をはかるために、従来の木樋を恒久的な石樋に改築する計画がたてられ、寛延四年(1751)に至って実現した。三双の圦樋はそれぞれ木樋の時と全く同じ規模に改修された。

樋坂は水量調節のため常に上げ下げしていたのであるが、松板は重かったため、元禄時代までは栂板が用いられていた。しかし、栂板は十年程しかもたなかったので、その後の改修に際して槙板が使用されている。

巻石と小波戸は、湛井堰から取り入れた水を圦樋に導くために設けられたものである。増水時には、水勢をやわらげ樋を保護していた。

巻石の下手には、長さ百間余、幅一間余にわたって捨石が置かれていた。これは圦樋ぎわの堤防保護のためのものであった。

湛井堰の施設のうち、三双の圦樋・小波戸・巻石の修築は、圦樋から下流猿尾までの六百三十七間の高梁川左岸堤防・樋尻両側の石垣・樋前東側の石垣とともに「十二か郷御領私領御普請所」とされて、その普請入用はこれら御領・私領の高割によって支配されていた。

これに対して、堰場の普請は「十二か郷百姓自普請」であった。諸入用・人足等は郷歩割によって村々から支出した。

自普請場所である堰場すなわち井堰について、各郷割当ては、天和四年(1684)の記録によると次の通りである。

全築造区間を、まず二等分して上六か郷(上郷)、下六か郷(下郷)に分ける。この場合、井堰築造を免除されていた吉備津神領宮内分に当たる一郷分の三分の一を下郷から差し引かれ、この分を上郷へくり入れていた。

下郷は東がわを築造担当し、残り西半分が上郷の分担である。下郷分は巻石端から妹尾郷・加茂郷・庄内郷・庭瀬郷・撫川郷・庄郷の順に割り立てられる。各郷から、割当て分に人夫をくり出して築造することになっていた。吉備津神領宮内領があった庄内郷と撫川郷はその分だけを差し引きして間数が割り当てられた。

庄郷に続いて、上郷の八田部郷・真壁郷・三輪郷・刑部郷・服部郷・三須郷の順に小割が行われていた。

この「関所割」は、水の深浅や工事の難易を見はからって間数増減が行われている。

築堤工事は、松丸太で枠組をしたものを、底枠・上枠に分けて川底に沈め、上下の枠の中へ川石を詰め込んで築造され、高梁川を横一文字に堰止めていた。先ず底枠を沈めて川石を詰め込み、その上に上枠をすえて同じように川石を詰め込んで二段積みにする方法をとっていた。

嘉永七年(1854)の記録によると、底枠高さ六尺、長さ九尺、横(幅)六尺ただし上枠高さ三尺、横四尺であった。詰めこまれた川石は直径一尺以下の小石であった。

井堰築造の時期は、毎年三月土用前に底枠を沈めて苗代用水を取り入れるための仮堰を作り、田植えの近づく五月中より十五、六日前に底枠を入れ直し、その五、六日後に上枠を据えて本格的な井堰とした。

このようにして築造された井堰は、用水が不要となる秋彼岸過ぎになると、船の通行や砂吐けのために取り払われる習わしであった。

撤去される部分は、砂吐けや舟の通行に必要な、水尾筋の三十〜四十間に限られていた。秋の洪水で押し流されることも多かったらしい。

湛井堰は明治維新後も大きな変化はなく、旧い慣行に従って毎年築造されていた。