|

| 第11写真 地蔵鼻 |

地名考

福田にある地名をあげれば次のようになる。

1.大字地名考

山田 ------ 本村、坪井、大年、金場、高尾

妹尾崎 ---------- 妹尾崎南、妹尾崎北

福田

古新田 ---------- 引船、大倉、水江、庄田、古新田、三軒家、金谷、大野

大福 ------------ 北中野町、鴨池、三間堀、西中野町、東中野町、

ニ間堀、外野

山田

山あいに田が多くあることから名付けられた。すなわち樹枝状に発達した谷が多く存在する。ここを何々谷と呼んで いる。例えば、丸尾谷、奥谷、地々居谷、板谷、十力谷、粗谷などである。

妹尾崎

この地の由来についてはいろいろな説がある。

(イ)山田と妹尾崎の一帯は瀬をなしていた。その地域でもっとも海に出張ったところという意味で「瀬の先」とよばれ、それが「瀬のう先」と引きのばして呼ばれるようになり、転じて瀬の尾崎、即ち妹尾崎となった。

(ロ)行政区画の一番辺境の地、すなわち瀬尾荘の先端にあるという意味の「瀬尾崎」が転じて妹尾崎となった。瀬尾崎が妹尾崎と記されるに至ったのは、可成り後と思われる。

(ハ)瀬尾荘とよばれていたころ、海に突出した崎(岬)であったのでこの名がついた。

古新田

普通、近世以前に開発された土地を古新田、近世以降に開発された土地を新田とよんでいるが、その中でも、享保の新田検地を境として、それ以前に開発されたものを古新田といい、それ以後のものを新々田とも言う。この地方は、寛永年間に開発されたので、はじめは妹尾新田と呼ばれていたが、後に大福新田ができたので、早く生まれた妹尾新田をこのように呼んだと伝われている。

大福

『大福新田記』によれば、「この地名大福者大海成田而福無窮故也。」とある。つまり「大海を干拓して田にした。土地はよく肥えて、福は窮(きわま)りない。」ということから生まれた地名である。

さて地形と地名、歴史と地名は関係が大変深い。津の崎(ツノーザキ)、地蔵鼻、山崎、高尾、砂場、奥谷、入江、久保田、八畳岩などは前者であり、後者には、南條、北南條、1丁目、七反地、五反田、九衛門新田、多七新田、作新田などがある。

2.一般地名考

次に伝えられている地名について、その由来を簡単に記しておくことにしよう。

津ノ崎(ツノーザキ)

山田は入海の地形であった。津は港を意味する。

その港をかこむように丘の一部が海中に突出していて崎(岬)をなしていた。そのため津の崎といわれるに至った。

地蔵鼻

津ノ崎の北にあって、山田の津を囲む位置にある。

伍社神社への登り口の地蔵を、地蔵鼻と呼んだ。現在、山田公会堂のある一帯で、(第11写真)に示す法塔がある のでこの名前が付けられたともいう。鼻は出っ張った地形、つまり崎と同じ意味をもつ。岬という名称は、明治以降につけられたものであるが、崎・鼻はそれより古い地名である。

|

| 第11写真 地蔵鼻 |

高尾(タコウ)

尾は丘の意味であり、山の裾の伸びた地形をさす。低い丘であるが、当時の人々にとっては、高く感じたのか、あるいは誇張して表現したものであろうか。

また、「たこうというのは、岩にたこがくっついていたからこの名が起こった。つまりたこがたこうに転化したものであり、烏帽子岩の下部に波が打ち寄せていたころからの言い伝えである。」と言う人もいる。

山崎

高尾の丘が北部の海中に伸びたところを山崎とよんでいる。そこは、山田の津を囲む地形になっている。

この三つの出崎に囲まれた山田の津は、周囲を丘に囲まれた波静かな入江であった。

ところで歴史的に最初に行われた計画的地割は、大化の改新のころのものである。班田収授による条里制が施行されて、岡山一帯にもその遺構が存在しているわが郷土にも、関係地名としては、南条、北南条、柿木田、蟹田なだ がある。なお、近隣の集落地割にも、平坪、四条、一ノ坪等の地名があり、條里の地割と関係があると考ええられる。この地域は、山田、妹尾崎一帯の丘陵地寄りに存在する。

| 近世の開発田と地名 | |

| 九右衛門新田 | 元禄8年完成(1695年)九右衛門によって開発された田。 |

| 多七新田 | 元禄3年完成(1960年)多七によって開発された田。 |

| 作新田 | 元禄3年完成(1960年)作右衛門によって開発された田。 |

| その他、江戸期の開発田を示す地名として東新田(ひがししんでん)、小割(こわり)、小沖(こおき)、外野(そとの)などがある。 | |

3.土地台帳に記された地名

山田の部

北烏帽子形(きたえぼしがた)、南烏帽子形、一町田(いっちょうだ)、北円郷(きたえんごう)、南円郷、高田、七反地(しちたんじ)、面長(めんちょう)、中堤(なかづつみ)、南蟹田(みなみかにだ)、北蟹田、山崎、戸敷、一ツ橋、先段木(せんだんぎ)、金光田(かなみつだ)、真弓(まゆみ)、久米(くめ)、村前、島ノ町、五反田、池下、馬場下(ばばした)、東本村、南條、北南條、(以上平地)

西本村、上庄田(うえしょうだ)、東奥谷、天満、板谷(いたや)、粗谷、石山、坂口、十力(じゅうりき)、宿替地(やどがえち)、吹上(ふきあげ)、坪井、西奥谷、万花寺、久保田、経ぐろ、金場、砂場、奥砂場、八畳岩、建地(たてじ)、地々居(じじい)、丸尾(まるお)、広芝下、塩満岩(しおみちいわ)、トビガタワ、荒迫(あらさご)、西迫(以上高地)

妹尾崎の部

南條、馬弓、加婦田(かぶた)、柿木田(かきのきだ)、入江、円郷、土井下、二丁田(にちょうだ)(以上平地)

坂口、神木(かみのき)、牛神(うしがみ)、茶山、島畑(しまばた)(以上高地)

大福の部

鴨池(かもいけ)、北中野町、前坂、中之町、川入、九右衛門新田(くえもんしんでん)、下之町、多七新田、作新田、外野、小沖、瓜畦

古新田の部

引船、西水江、北水江、水江、後庄田(うしろしょうだ)、中庄田、前庄田、金谷(かながや)、四反割(したんわり)、西金谷、東町田、西町田、小割、西前坂、東前坂、五反町(ごたんまち)、大野、東新田、東金谷

次に主な地名について、古老からの伝聞にしたがって記しておこう。

◎金場(かねば)

山田には、いたるところに赤土がある。昔、「かん流し」という方法で、赤土からわずかばかりの鉄を得たという。このために生まれた地名であるという。

◎宿替地(やどがえち)

山田集落発祥の地である。人口が増加して水が乏しくなったために住居を移動した。宿所をかえた地という意味である。

◎坪井

宿替地からここへ移住した。坪井和泉守とその一族がこの地に居を構え、毛利氏に従属していたが後、宇喜多氏に属す。この地を「坪井と名付ける」と古い記録にある。

◎万花寺(まんがじ)

昔、万花寺という寺があったため、この名がつけられた。

◎経グロ(きょうぐろ)

うず高く盛り上がった塚の下に経文が埋蔵されてあるからだという。(現在、整地したため、すこし位置が変わっている。)

◎庄田

庄屋の田のこと。前方の分地を前庄田、後方の分地を後庄田という。また、一説には、庄の人が入植したからこのようによぶのだという人もいる。

◎烏帽子形

田の形が烏帽子状になっているからだといわれている。

◎鴨池

多くの鴨が池にすみついたためにこうよばれるようになった。八幡神社附近である。

◎引船

昔、渡し場があり、綱で舟を引いて、対岸に渡った。川すじを上下する船の出入りもあったところである。船入りとか、入船などの地名と同意義。

◎瓜畦

土を盛り上げた畦に瓜を植えたところ、収穫がたいへんよかったため瓜の畦といわれるようになった。

◎天満

天神様を祀ってあったからこの名がある。

◎吹上

風が吹き上げてくる丘陵地で緩傾斜のところである。

◎八畳岩(はちじょういわ)

畳(たたみ)八畳程の大きな岩のあったところの周辺をこう呼んだ。現在、整地して取り除かれている。

◎池下

寺池によって灌漑されている地帯である。

◎一つ橋

元来木材を一本渡しただけの橋を云った。他の地方では、一本橋ともよんでいる。

◎村前

田が本村(ほんむら)の前面に存在している。

◎石山

この地域は岩石が多かったからこの名がついたのではあるが、そのため農地にもならず、放置されていた。

◎入江

海が湾入して陸地に入り込んでいるところ。

◎茶山

以前、茶の栽培をしていたところである。なだらかな舌状(ぜつじょう)地形(舌を出したような地形)で、近くによい泉があって茶の会も行われていた。

◎牛神

牛頭神(ごずしん)がまつられてある。

◎東新田

古新田のうち、東に位置するためである。

◎円郷

桃山時代までに開発された本田。

◎外野

潮溜の堤防があり、その外側に開かれた土地で、野は新しく開拓された場合につけられた名である。提防上には、多くの松が植えられていて美観を呈していたが、第二次大戦中伐採されたり、枯死してしまった。

◎久保田

丘陵と丘陵との間にはさまれたすこし広い水田をいう。

◎坂口

坪井へ上る坂の口にあたる地域をこうよんだ。

◎南條

前に記したように、条里制の遺構と言われる。

◎神ノ木

神ノ木神社をまつっていることからこの名がある。

◎馬場

馬を調教し、訓練した場所だった。

◎五反田

開墾地を分配した際、一区画の大きさを五反(50アール)としたことによる。

以上の地名の由来については、たしかな根拠のないものもあるが、伝聞・採集したままを記載した。

4.集落とその立地について

わたくし達の先祖の居住地は、どこから始まったのだろうか---という疑問は誰でもがもつものである。これを知るためには、わたくし達の郷土にある遺物、遺構などから推察していかなければならない。

低地部が、まだ海であったころから、西の丘陵地一帯には、人が住んでいた。先史時代のことである。

坪井から妹尾崎にいたる林道を開通するとき、そこから弥生式土器が多数出土した。さらに黒く焼けた土の層もあられた。(この黒く焼けた土は、後の坪井城焼討ちと関係があると言われているが確かではない)この出土地帯は、やや傾斜した地形で、高度は約60メートルであった。

宿替地とよばれるところは、伝説によれば、弥生時代から丘陵地東部における唯一の集落を形成していたところらしい。地下水が豊富に存在し、地形的にも平坦地で、前面は、海が入りこんだ坂口で魚撈を行うにも条件がよかったのであろう。関戸の貝塚をはじめ、あちこちに貝塚が分布しているところから、かなりの人々が海に生きていたことを推測することができる。

高尾の貝塚は、山田の入江の東部に位置している。この貝塚から籾が出土した。このことから、ここは岡山県では最も古い米作地とされている。この高尾の貝塚は、弥生前期の貝塚であり、坪井の遺跡は、弥生後期とされている。

|

|

|

| 第12写真 林道を開く時、出土した土器 | 第13写真 昭和14年浄泉寺より高尾山一帯を望む○印は高尾貝塚 | 第14写真 万花寺山麗、高度20mの所に多くの貝が出土した |

宿替え地の集落が、坪井、大年方面へ転住したのは、かなり後のことであった。それは、人口が増加し、飲料水が不足するようになったためでであろう。

|

|

|

| 第15写真 坪井の共同井戸 (通称 道貫井戸) |

第16写真 坪井集落の遺構 | 第17写真 坪井集落と坪井池 |

坪井集落は、地下水が豊富である。盆地のような地形で、現在、部落の西部や、中央部にある井戸は、涌き水が豊かで、一説では、水が多く出るために坪井と名付けられたのだとも言われているほどである。

戦国時代末期の頃から、坪井姓の氏族がここに居を定め、はじめは毛利氏の支配下にあったといわれている。城址と言われる処は、やや高く、人家を見下ろす位置にあって、集落は集村形態をとっている。

明治十五年の調査資料のよると、そのころは三十六軒の人家が存在していた。それ以前には、もっと多くの戸数があったらしい。

山田、妹尾崎の氏神、伍社神社は、丘陵の東端、高度50メートル地に鎮座している。この位置は、吉備の中山を北に望み、内海を見渡すのに便利であった。神社については別項で説明する。

山田の入江は、陸化が比較的早く行われた、そのため早くから農耕地となっていた。やがて丘陵地に住む人々は、海退と共につぎつぎと平地におりて、丘陵の山麗線沿って居住するようになった。

ここは地形の変換線で、よい水も得られ、日当たりもよかった。浅瀬がだんだんと耕地となり、大化の改新以降進められた班田収授(はんでんしゅうじゅ)による耕地整理も行われてきた。四条とか南條とか坪、五反田などの地名があちこちにあることは、条里制の遺構を思わせるのに十分であろう。

浄泉寺の裏山の二つの古墳は、高度が約10メートルの地点にある。この古墳は、奈良時代以前すなわち古墳時代の末期のころのものである。古墳がこの村に存在することは珍しく、しかもそのうちの一つは写真に示すように大きなものである。(第18写真)現在は、いずれも荒廃してしまっているが、かつては、かなりの有力者が居住していたことを物語っている。

|

|

| 第18写真 浄泉寺裏山の古墳 | 第19写真 高尾山麗に並ぶ人家 |

高尾山を中心として分布する集落(第19写真)は、いずれも清水に恵まれた土地であることはすでにのべた。八百年程前に妹尾太郎兼康がこの地に住居を構えたと伝えられるのも、地形、交通などの点からすぐれていたからであろう。

|

| 大20写真 十五人衆塚 |

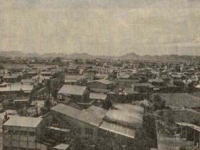

第1写真は、山田、妹尾崎の一部を示すもので、ここも水の得易い地形変換線に多く立地している。

高尾山東方の海域が陸化しはじめたのは、江戸時代(寛永以降)以降である。陸化以前の集落は、やや小高い場所に立地していた。妹尾太郎兼康の勧請によるといわれる厳島神社を中心として、住居跡や米作を行った農地及び灌漑用の溜池が林の中に今も存在している。伝説によれば、大阪城築城の際、烏帽子岩の一部を大阪まで運んだのは、陸路ではなく、舟であった。また、元禄八年に建てられた十五人塚は、海であった頃、航海していた船が暴風雨にあって難破し、全員死亡したので、その霊を慰めるため後年建てられたものであるといわれている。(題20写真)

高尾の東方一帯が海であった頃は、かなりの交通量があったようである。

古新田、大福が開発されたのは、寛永の初年(1624年)で、今からおよそ三百五十年ほど前のことであり、それは、河川のはん濫によってできたデルタ地帯がいち早く開発されたものである。『大福新田記』によれば、一万人を使役して八十町歩を開田したといわれている。そして、その開田者を中心として小作人が集まったのである。

「戸川領開墾年表」によれば、妹尾、古新田、庭瀬、撫川などから出作りに来たり、微高地に小屋を建て入耕したが、後には二十余軒建ち、更に三軒・五軒と建って集落が発達していった。

しかし、耕地は、塩分の多い未熟田で、それを熟田にするには、かなりの年月と水を要したものと考えられる。所々に入植した人々は、互に協力し合う、いわゆる「結」の方法がとられた。集落の形態は、集村形態をとるのが得策であった。例えば、引船に住居を構えていた、木屋とよばれる開拓者を中心として、入植者が集まり、農地を媒介として一つのコミュニティを形成していた。引船集落はここから発達したともいえる。又多くの立地要因をもっている。

集落は、いくつかの集合体をなしているが、その立地の内容は、次のように各々異なっている。

①山麗をとり囲むように分布している山田、妹尾崎集落は、飲料水と関係が深く、古い集落である。山麗をはなれたところに立地しているのは、概して新しい集落である。(第1写真)

②有力者を中心として成立した集落。たとえば坪井(第17写真)や引船(第20写真)など。

|

|

| 第21写真 引船の渡津集落 | 第22写真 道路、用水路に沿った人家(大福地区) |

③自然堤防のような微高地に住居を構えた引船、大倉(妹尾町の一部)などの集落。

④渡し場のような場所に立地した渡津集落。たとえば引船、金谷をはじめ相生橋たもとの集落。

⑤用水路に沿って立地した民家。家の前面か背後に必ず洗い場を持っている。古新田、大福の集落にその典型が見られる。(第22写真、23写真)

⑥寺院を中心として集村形態をとる寺前集落。(第24写真)

⑦低地型。団地の開発によって、計画的に集落が一定地区に立地する。たとえば光輝団地(第25写真)がそうである。

|

|

|

| 第23写真 人家の裏側は、用水路に面して、洗い場となっている(古新田地区) | 第24写真 寺前の人家 | 第25写真 大福の光輝団地 |

⑧高地型。低地型と異なり、丘を開発して生まれた福の里団地。(第26写真)

縄文時代の集落は、多く高地に立地したが、弥生時代になると、低地に移り、米作への足がかりをつけた。長い長い時代平地開発が進んだが、殊に終戦後は、高冷地開発が行われて、人々は美しい、よりよい自然環境を求めて低地から高地に向かって新しい集落が発生し、発達していった。

|

|

|

| 第26写真 山田の福の里団地 | 第27写真 四国街道沿いの人家 | 第28写真 行政、文教地区(大倉) |

⑨主要道路に沿う集落。とくに四国街道に沿った集落は路村形態である。最近は商店化が進み、街村化への過程にある。たとえば大福地区(第27写真)

⑩行政、文教地区。村役場、小・中学校、農業協同組合などを中心として発達した集落。(第28写真)