|

私たちの所属する関西女子野球連盟では、リーグ戦やトーナメント戦で所属チームの選手が審判をしています。そのため毎年「審判講習会」というものが開かれるのですが、その審判講習会で習ったことなどを、私の脳みそが覚えている範囲でまとめて毎年更新していこうと思います。基本編と事例紹介編の2回に分けてお届けいたします。審判の動きに関しては一部ローカル・ルール的な部分もありますのでご了承下さい(あくまでご参考程度にお読み下さいませ)。

私たちのようにあまりルールのわかっていない“草原の小動物系”チームは、とんでもないミスジャッジをするたびにルールを熟知している“荒野の肉食系”強豪チームに怒られているんですが、もうビクビクしながら審判をするのは卒業したいわ…という人はぜひとも読んで基本の動きを身につけてくださいませ。

※2009年4月に更新しています。

審判でジャッジをするとき大切なことは、「あいまいな仕草をしない」ということです。アウト・セーフをはっきりジャッジして下さい。 審判でジャッジをするとき大切なことは、「あいまいな仕草をしない」ということです。アウト・セーフをはっきりジャッジして下さい。

ジャッジのジェスチャーははっきり大きく、遠くから見ている人でもわかるようにしてください。そして、「アウト」を宣告するときはひと呼吸おいてから、「セーフ」のコールは出来るだけ早くコールしてください。アウトをひと呼吸おいてコールするのは野手がボールをこぼしたりすることがあるため最後までプレーを見届ける必要があるからです。セーフのコールを出来る限り早くするのは、他にランナーがいる場合は即座にコールしないと、そのままプレーが継続するのか中断するのかによってランナーの動きも変わってくるからです。 ジャッジのジェスチャーははっきり大きく、遠くから見ている人でもわかるようにしてください。そして、「アウト」を宣告するときはひと呼吸おいてから、「セーフ」のコールは出来るだけ早くコールしてください。アウトをひと呼吸おいてコールするのは野手がボールをこぼしたりすることがあるため最後までプレーを見届ける必要があるからです。セーフのコールを出来る限り早くするのは、他にランナーがいる場合は即座にコールしないと、そのままプレーが継続するのか中断するのかによってランナーの動きも変わってくるからです。

また、牽制や盗塁などタッチプレーの場面ではできるだけそのプレーが見えるように近づいてからジャッジをしてください。離れたところにボーっと立って適当にジャッジをすると、本当に見ているのかという不信感が選手側に生じてきます。ジャッジをする瞬間、出来る限りプレー全体が見える位置まで近づいて判断してください。 また、牽制や盗塁などタッチプレーの場面ではできるだけそのプレーが見えるように近づいてからジャッジをしてください。離れたところにボーっと立って適当にジャッジをすると、本当に見ているのかという不信感が選手側に生じてきます。ジャッジをする瞬間、出来る限りプレー全体が見える位置まで近づいて判断してください。

まとめると、迷わず、出来る限り近くで、大きくはっきり自信を持ってジャッジすることが大切なようです。

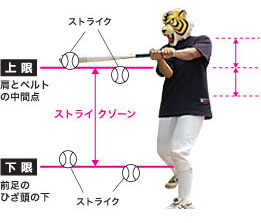

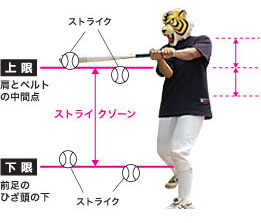

まずストライクゾーンの定義ですが、野球規則では「ストライクゾーン −打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、ひざ頭の下部のラインを下限とする本塁上の空間を言う。このストライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきである」となっています。それでは詳しく見ていきましょう。

|

●ストライクゾーンの高低

まず、ストライクゾーンの上限ですが、肩とベルト(ズボンの上部)の中間点の高さになります。アマチュア野球では上限のラインを少しでもかすればストライクになります。またストライクゾーンの下限は、前の足(投手側の足)のひざ頭の下のラインになります。これもそのラインを少しで通過するとストライクになります。

また、ストライクゾーンを小さくしようと極端にしゃがんだ状態で構えても、自然に構えて打ちにいった時の姿勢の高低がストライクゾーンとなるので、そんなセコイこと考えても無駄な努力です。

また、打者が実際に振らなくても、振った時の打撃姿勢をイメージしてストライクゾーンの高低をジャッジして下さい。

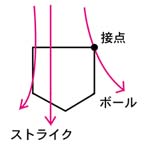

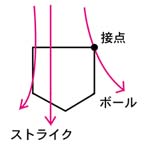

●ストライクゾーンの幅

ストライクゾーンの横幅ですが、基本的にボールがホームベースを少しでもかすって通ればストライクになります。ただし、ホームベースの角(接点)をかすって通った場合はボールになるそうです。詳しいことは、こちらをご参照下さい。

|

|

[ストライクゾーンの高低]

|

|

[ストライクゾーンの幅]

|

|

|

|

|

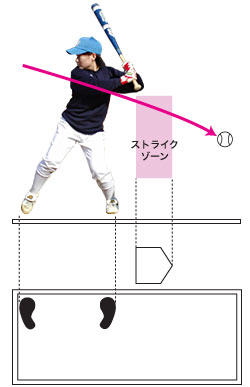

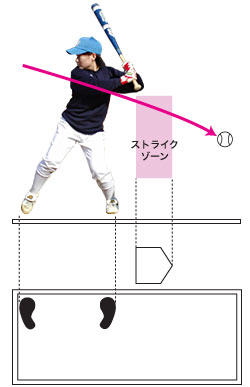

●ベースを通過した位置で判断

また、ストライクゾーンは、バッターがバッターボックスのどの位置に立っていても、ボールが『ホームベース上』を通過した時の位置で判断します。

たとえば右図のようにバッターがバッターボックスの一番前で構えて、投球がその人の前を通過する時は「ボール」の位置だったとしても、ホームベース上を通過した時にストライクゾーンを通っていれば「ストライク」になります。

また、キャッチャーが捕球した位置が低くても、ホームベース上でストライクゾーンを通過していればストライクになるので気をつけてください。

|

|

[ベース上の空間がストライクゾーン]

|

|

●1塁にランナーがいるときの審判の位置

1塁審判の立ち位置ですが、ラインをまたがずライン横のファールゾーンに立ちます。ランナーがいない時は野手の守る位置から後方に2〜3mくらいの位置に立ちます。ランナーが出塁した場合は牽制球のジャッジにそなえて少し前に出ます。左投手の場合はボークの判断もしなければなりません。

|

■1塁にランナーがいないときの立ち位置

|

■1塁にランナーがいるときの立ち位置

|

|

1塁手の後方2〜3メートルくらいの位置

|

ベースから2〜3メートルくらいの位置

|

|

|

|

●1塁送球に対するジャッジをする位置

| 内野ゴロなどのジャッジをするとき、1塁審判はプレーの邪魔にならず、かつ、はっきりプレーが見える場所に移動しなければなりません。基本的に送球に対して直角になるような位置に移動してジャッジをするそうです。

例えば右図のように、サードゴロでファーストに送球される場合、その送球に対して直角(90度)の位置、つまりフェアゾーンの方へ回り込んでジャッジをします。 |

|

|

■サード・ショート方向の打球

|

|

|

サード・ショートに打球が飛んだ時は、送球の邪魔にならないように、またバッターランナーにぶつからないように、フェアグラウンドの方へ回り込み、そこでジャッジをします。

|

|

|

■セカンド・ファースト方向の打球

|

|

|

セカンド・ファースト方向に打球が飛んだ時は、守備の邪魔にならないようにファールグラウンドの方へ回り込み、そこでジャッジをします。

よく、定位置から動かずにその場でジャッジをしている人がいますが、走り込んでくるランナーと衝突したり、カバーに走っているセカンドやライトと衝突したりする危険性があるので、きちんと回り込んで下さい。

|

|

|

■ライト前、キャッチ前にボールが飛んだとき

|

|

ライト前にボールが転がった場合は、送球や走塁の邪魔にならないようにファールグラウンドの方へ回り込んでジャッジをします。キャッチャー前はフェアグラウンドの方へ回り込んでジャッジするそうです。

これもライトからの送球や、キャッチャーからの送球に対して直角になる位置に移動します。

|

|

●ランナーがいないときの審判の位置

ランナーがいないときの2塁審判の立ち位置ですが、以下のようになります。

|

■2塁にランナーがいないときの立ち位置

|

|

|

塁上にランナーがいない場合は、2塁ベースの5メートルほど後方の位置に立ちます。

|

|

●ランナーが「1塁」「2塁」「1・2塁」「1・3塁」にいるとき

|

1塁、2塁、または1・2塁、1・3塁にランナーが出塁したときは、ダブルプレー、バント、盗塁などに備えてダイヤモンド内に移動します。きるだけ近くでプレーを見るためです。ダイヤモンド内では2塁ベースから3〜4m、1塁と2塁を結ぶ線から内側に1〜2mの位置で構えます。

|

|

|

また、ダブルプレーが生じる場合は、セカンドベース方向へ体を向けてジャッジをします。

|

|

●ランナーが「3塁」「2・3塁」「満塁」のとき

|

ランナーが3塁にいるとき、つまり「3塁」「2・3塁」「満塁」のときはショート後方に立ちます。

|

|

●3塁上にランナーがいるときの審判の位置

3塁審判の立ち位置は、一塁審判の場合とほぼ同じです。ただ、牽制や2塁からの盗塁があるので、その場合は出来る限り近づいてジャッジをしてください。右投手の3塁牽制の場合はボークの判断もしなければなりません(→参照バックナンバーNO.59)。

|

■3塁にランナーがいないときの立ち位置

|

■3塁にランナーがいるときの立ち位置

|

|

3塁手の後方5メートルくらいの位置

|

3塁手の後方2〜3メートルくらいの位置

|

|

|

|

●タッチアップのときの審判の位置

3塁の審判にはもう一つ大事なジャッジがあります。それがタッチアップの判断です。

|

■外野フライが飛んだ場合

|

|

|

打球がどこに飛んでも、「ランナー」と「捕球する野手」の両方が位置が見える場所に移動します。ランナーのスタートが捕球より早くても、守備側からアピールがあるまで審判は特にアウトセーフのジャッジをしなくてもいいです。たとえフライングであったとしても、その場ではとりあえず心の奥にそっとしまっておいて下さい。ランナーがホームインしたあと、守備側がサードにボールを送球しアピールがあった時点で、アウトセーフをジャッジしてください。そのアピールがなければ、そのまま試合は続行されます。

|

|

|

■レフトライナーが飛んだ場合

|

|

|

レフトライナーが飛んで、外野手が捕球できるかできないかわからないような場合は、3塁審判は捕球を確認するために外野手の近くまで走ります。この場合、捕球と離塁の確認は主審が行います。

|

|

●ボールが外野に抜けたときの全体の動き

外野にボールが飛んだ場合は、それぞれの塁審が捕球確認のために近くまで走ります。このとき、ボールが外野手の間を抜けて長打になった場合、捕球確認に行った塁審の代わりに別の塁審がカバーに回ります。

たとえば下図のようにセンターに打球が飛んで2塁打になった場合、2塁審判が捕球確認のために行くため、セカンドベースが空きます。そこで3塁審判が2塁ベースへカバーに行き、その代わりに主審が3塁のカバーに行き、1塁審判はランナーがベースを踏んだかどうか確認したら、すぐにホームベースのカバーへ向かいます。

このように審判のカバーリングは時計回りに動きます。

|

■ボールが外野に抜けた場合

|

■カバーの基本は時計回り

|

|

|

|

最後に恒例の(?)実力テストです。満点めざして挑んでください。

|

■問題1

ショートに内野ゴロが飛んだ場合、1塁審判のあなたは右図のA、B、Cのうち、どこの位置でジャッジを行いますか?正解だと思うボタンを下から選んでクリックして下さい。

|

|

| |

|

|

■問題2

2塁にランナーがいます。3塁審判のあなたは盗塁に備えて右図のどこへ移動しますか。下のボタンで答えてください

|

|

| |

|

|

■問題3

3塁にランナーがいます。ライトにフライが飛びましたが3塁審判のあなたはタッチアップに備えて右図のどこへ移動しますか。下のボタンで答えてください

|

|

| |

|

|

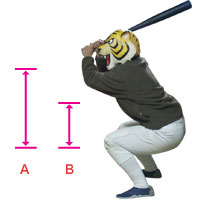

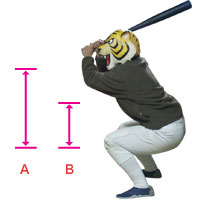

■問題4

右図のようにバッターが極端にしゃがんで構えています。この場合、正しいストライクゾーンの高低は自然に構えて打つときの高低Aか、しゃがんで構えて打つときの高低Bのどちらになるでしょう?

|

|

|

■問題5

審判がジャッジをする時、セーフはすぐにコールして、アウトは一呼吸おいてからジャッジする。これは本当?

|

---------------------------------------------------------------------

と、いうことでいかがだったでしょうか?細かく言えばもっといろんな動きがあるんだと思いますが、基本を押さえておけば大丈夫かと思います。もともとは審判講習会の内容をうちのメンバーに伝えようと思って作ったんですが、どうせならこっちに載せておこうっちゅうことでご紹介しております。ただ、あくまで個人の知識の範囲ですので、間違いや説明の不足があると思いますがなにとぞご了承下さいませ。

|