| No.68 週1回の練習を考える(2006.1.31) | ||

|

今回は野球ネタというよりも、タイトル通り「週に1回」しか練習できないクラブチームの現状について、いろいろ考えてみたいと思います。というのも先日、同じ関西女子チームのキャプテンと近況報告をしている時に、練習環境について同じような悩みをいろいろ抱えてることがわかったんですね。そんなわけで、今回は「週1回の練習」をいかに効率よく取り組むかということについて、とことんムダの多い管理人とともにみていきましょう。

練習できるのは1年間に30回だけ? さて、皆さんのチームはどんなスパンで練習していますか?私たちのチームは基本的に週1回、日曜日に2〜4時間程度の練習をしています。週2回以上練習しているチームもあるでしょうが、学生や社会人が中心となるクラブチームではやはり「週1回の練習」というところが多いのではないでしょうか。

限られた環境を上手く使おう! じゃあ、土曜祝日あるいは平日も使って練習時間を増やせばいい、と思うかもしれませんが、社会人が多いチームでは土曜日や祝日も出勤、平日は夜10時まで仕事という人もいるので、実際クラブチームという環境で全員がそろって練習できるのは、やはり「週1回、日曜日」ということになってくると思います。 ●クラブチームの練習の現状

●限られた時間と場所を上手に使おう そこで大切になってくるのが、まず「練習時間」と「練習場所」を上手に使うということです。うちのチームでは冬季メニューに個人練習を入れたりしてますが、他のチームでもグラウンドで練習できる時はグラウンド用のメニューを組んだりしているそうです。このへんの考え方を整理していくと、時間や場所を上手く使えそうな気がするんですよ。

●狭い場所こそチャンス!

目的意識を持とう●練習のための練習?

●ゴールパーティ 〜みんなで課題を見つけよう〜 さて、それでは次に効率よく練習するための課題を見つけましょう。ところがこれがなかなか難しい。「どこがダメなのかよくわからん」「課題が多すぎてまとまらない」という人もいるかもしれません。ところが手っ取り早く課題を見つけてまとめられるのが試合後のミーティング。

マンネリ化を防ごう

▼参考文献:「野球のメンタルトレーニング」高畑好秀著(池田書店)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

と、いうわけでいかがだったでしょうか?年間に練習している回数が意外にも少なくて、ちょっと危機感を持った人もいるかもしれません。学生時代は毎日のように練習していたわけですが、いまやそれが1年で1〜2ヵ月程度の練習量。しかも練習場所も、参加メンバーも十分に確保できないというような現状に苦労しているチームも多いはずです。 |

| No.67 スコアを活かそう!(2005.12.27) | ||||||||||||||

|

ちょっと前、スコアマニアTちゃんと飲んでいるときにスコア談義に花が咲きました。スコアというのは単なる記録用紙と思われがちですが、そうでもないんですよね。使い方によっては相手のクセまでわかってしまう魔法の紙です。っちゅうことで今回は管理人とともに、野球でもなかなか陽の当たらないスコアという分野に目を向けてみましょう。これを読んだ後は、カバンの奥に眠っているスコアを取り出して集計したくなるかもしれませんよ。

スコアってどんなもの? さて、スコアってどんなもの?ということですが、簡単に言うと試合の経過を記号や数字で表していくモノです。下の図に、簡単な例を挙げておきましたので参考に見て下さい。で、スコアの付け方も見方もまったくわからないという人は、スコアが付けられるようになってからここを読んだ方がいいかもしれません。たぶんワケわからんと思いますよ。

では、みなさんは何のためにスコアをつけてると思いますか?とりあえず記録のためにつけてるというチームもあるかもしれません。「ただの個人的な趣味♥」ってのも有りですけど、でも単なる記録だけで終わらせるのはもったいない気もするんですよね。ちょっと集計してみればスコアから面白いことがいろいろわかります。スコアの分析を次の試合に活かせたら一石二鳥。っちゅうことで次からはその分析についてみていきましょう。

スコアで何がわかるの???●スコアから策を練る! さて、スコアから何がわかるのか、っちゅうことですが、基本的なところではまず打率、出塁率、得点圏打率、防御率、守備率、盗塁成功率などです。これをどう活かすのかというと、例えば出塁率の高い選手を1番バッターに、得点圏打率の高い選手はクリーンナップに、というように合理的に打順が組むことができます。もちろんこういう数字だけでなく、練習での調子の良し悪しや選手の適性もみなければいけませんが、打順を組む上でひとつの目安にはなります。 ●スコアが語る真実の姿! さて、スコアの出す「数字」にはさらに重要な役割があります。

こんなことまでわかっちゃうかも!データ分析ここからはもっと具体的にスコアをみていきます。個別にデータを集めていけば、バッターやピッチャーの特徴がわかることもあります。ここではその簡単な例を実際のスコアから紹介しましょう。ちなみに主に引退した人を中心に、3〜5年前のデータ使ってます。 ●バッターの初球の対応をさぐる! バッターにもいろんなクセがありますが、特徴的なのが「初球」の対応の仕方。これがハッキリしているバッターにはある程度攻め方を決めることができます。それでは具体的に見ていきましょう。 ■バッター・阪神 虎子さん(仮名)の場合 虎子さんの打席のスコアを集めてみましたが、下図スコアのボールカウントに注目してください。その部分の記述が全体的に少ないですよね。つまり彼女は、初球からどんどん振ってくるいわゆる「早打ち」バッターです。しかも初球を打ってヒットになる確率も高いんですよ。こういうバッターに対しては、バッテリーは初球の入り方を注意しなければなりません。まずはボール球から入ったり、ストライクからボールになる変化球で打ち取ったりという感じですね。

■バッター・読売 ジャビ子さん(仮名)の場合 次にこのジャビ子さんですが、下図のスコアの「初球」に注目して見て下さい。基本的に初球はストライクでも見逃す傾向があります。打率もいいので、じっくり配球を読んでねらい球を絞ってくるタイプのバッターです。ただ、初球を見逃すということは、こういうバッターに対しては、バッテリーは初球に必ずストライクを入れてカウントを有利にしておいた方がいいでしょう。また、こういう情報があれば試合前にバッテリーで打ち合わせをして確認しておくことが必要になってきます。

●ピッチャーの四球パターンを読む! 次はピッチャーの四球を出すパターンを分析してみましょう。まぁ、ちょっといいかげんに集計してしまったのであまり正確じゃないですが、とりあえず「例」ということで参考程度に見て下さいね。 ■ピッチャー・広島 鯉子さん(仮名)の場合 鯉子さんはやや四球の多い投手でしたが、まず下図にカウントが0-3になった場合のスコア(一部)を参考に載せてみました。1シーズンに出した四球の傾向を調べたところ、カウント0-3から次に投げた球がストライクになる確率はだいたい3割、ボールになる確率は約7割でした。っちゅうことは初球からボールが3つ続けば四球になる確率が高いので、この場合はムリに打ちに行くより待った方が得策ということになります。たとえ1球見逃してストライクが入ったとしても、1-3でまだ打者有利のカウントですね。

次にカウント1-3のスコアを一部参考に載せてみました(下図)。1-3での全体の傾向を調べると、カウント1-3から次に投げた球がストライクになる確率はこれも約3割強で、ボールになる確率は約7割弱でした。なのでカウント1-3でも、絶好球が来れば打てばいいですが、苦手なコースであれば見逃すくらいの余裕を持って打席に立った方がいいかもしれません。ちなみに2-3から四球になる確率は約5割でした。これはバッターも追い込まれて打ちに行っているからと思います。

ところで鯉子さんと対象にある現役のコントロールのいいピッチャーを調べてみたんですが、カウント0-3から次に投げる球がボールになる確率は0%、1-3からの次の球がボールになる確率も0%という結果でした。つまりカウントが悪くなっても四球を出さないんです。確かにこのピッチャー、8試合で3つしか四球を出さないくらいコントロールがいいんですよね。こういうピッチャーはカウントが悪くなっても、四球を狙うよりどんどん打っていった方がいいです。 と、いうことでスコアを深く読んでいけば、この他にもいろいろたくさんわかることがあると思います。ただ、細かいところを調べるのに市販のスコアではちょっと限界もあるので、次からは特殊なスコアシートを使っていろんなことを視覚的にみていきましょう。 さらにアナタを丸裸!オリジナル・スコアシートさて、みなさんそろそろオエッという感じになってきたかもしれませんが、ついてこれそうな方はさらに深くスコアの世界へ陶酔していきましょう。 ●オリジナル・スコアシート 最初に出てきたスコアマニアのTちゃんもそうですが、私の周りではオリジナルのスコアシートを作っている人が何人かいます。そして何を隠そうこの私も数年前にオリジナルのスコアシートを作っているんです。ま、テレビでよく見るストライクゾーン9分割型の視覚的なスコアシートですが、当時どこを探しても売ってなかったので自分で作っちゃったわけです。あとでTちゃんがプロ野球のスコアラーからもらったスコアをみたらけっこう似ていたので、管理人のセンスもなかなかなもんですよ。そしてそのプロのスコアをちびっとパクりながら、さらに数年間改良を続けて完成したのがいま私が使っているスコアシートです。どんなものかは下のリンクから見に行って下さいね。画像版とPDF版を作りましたが両方とも同じものなので、見やすい方を見てください。っちゅうことでみなさんも、スコアをいろいろカスタマイズしてオリジナルのモノを作ってみてはいかがでしょう。けっこう楽しいですよ。 [オリジナルスコアシート(PDF版)A4サイズ] ●こんな感じで使ってます 先ほど紹介したスコアですが、どのように使っているかというと下図の通りです。記述方法についてはスコアがオリジナルなので、このタイプのものはもう好き勝手にルールを決めて『オレ流』で書いてもらえばええんじゃないかと思います。一応、下記リンク先に記入例をつくっておきました。

●バッターの弱点を徹底分析! で、上のオリジナルスコアからどんなことがわかるかということですが、基本的にはバッターの苦手なコースなどですね。それではいくつか例を挙げておきます。 ■バッター・中日 竜子さん(仮名)の場合

■バッター・日本破無 闘子さん(仮名)の場合

■バッター・矢区留戸 燕子さん(仮名)の場合

このスコア、このようにしてバッターの弱点などを探ったりするのに使います。でもある程度の傾向はなんとなくわかりますが、上の例のようにハッキリとクセの出る人は少ないです。つまりは、このスコアの情報も絶対的なモノではなく、あくまで「こんなんちゃうかな〜」っちゅう程度の参考資料にしかなりません。で、アマチュア野球でここまでする必要あるのか?と思かもしれせんが、逆にアマチュア野球でもここまでやってみたら?と私は思うんですよ。非常識も定着すれば常識っちゅうことでね。数年後にはこういうタイプのスコアが当たり前になるかもしれません。もちろんここまでしなくても一般のスコアシートで十分いろんな事がわかりますからいいんですけどね。ちなみに管理人はもう完全に遊び心でやってます。 スコアラーというポジション ということでスコアの役割やその面白さを多少はわかっていただけたかと思いますが、最後にスコアラーというものについて書いておきます。私は野球にはピッチャーやキャッチャー、あるいはランコーといったポジション以外にも、スコアラーという重要なポジションがあると思うんです。例えば、単に記録するだけでなく、イニングごとに点差をメンバーに知らせたり、相手バッターが前打席でどこに打ったのか、どんな球を打ったのかバッテリーに知らせたり、味方投手の投球数を監督に知らせたり、もっと言えば配球や相手の作戦を読んでメンバーに伝えたりという役割です。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

さて、長々とスコアについて書いてまいりましたがいかがだったでしょう。最近、私の周りでスコアが書けないという野球人がけっこういるんですが、もし興味を持たれたらこれを機会にぜひとも勉強してみて下さいね。きっとプラスにはなると思いますよ。 |

| No.66 バックホームのボール(2005.11.19) | ||||||||||||

|

さて、今回はさらっといきましょう。ネタは「内野手のバックホームの送球」です。実は何年か前に同じ大阪の強豪チームと合同練習をしたんですが、そのときノックでのバックホームの送球がものすごく丁寧だったんですよ。キャッチャーの左ひざのあたり、つまりランナーにタッチしやすい場所ですね、そこに必ずボールがくるんです。しかも内野手全員がそこに投げるんですよ。かなり衝撃でした。比べて私たちの送球はキャッチャーの構えたところから四方八方へ大きくそれたボールが多く、かなり大ざっぱ。ちょっとしたプレーなんですけど、実際の試合では勝敗を分けるくらいの重要なプレーになるかもしれません。っちゅうことで今回は、ザッパーな管理人とともに「バックホームの送球」を掘り下げてみましょう。

バックホームのボールはどこへ投げる? 上であれだけ話を振っておきながら改めてアホな質問をしますが、みなさんはバックホームの時、ボールをどこへ投げますか?もちろんキャッチャーですよね。でもキャッチャーのどこへ投げるかまで意識していますか?バックホームは1秒を争うタッチプレーなので、できるだけランナーにタッチしやすい場所、つまりキャッチャーの左ひざのあたりに投げるのが理想です。

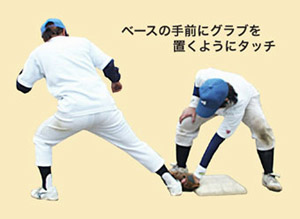

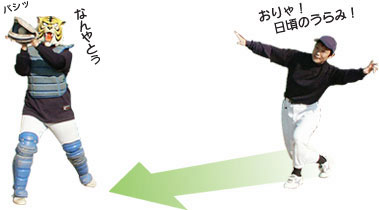

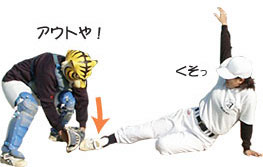

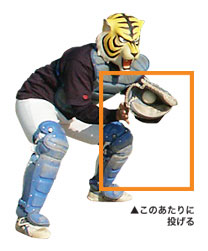

ストライク送球を投げようさて、「バックホームの送球なんて適当に投げてたらええんちゃうん?」という人もいるかもしれませんが、これがけっこうあなどれないプレーなのです。それではそのへんを詳しく見ていきましょう。 ●バックホームの送球が大きくそれた場合 まず、バックホームの送球が大きくそれた場合ですが、下写真のようにランナーにタッチするのに時間がかかるんですね。その隙にランナーにホームを奪われてしまうわけです。また、送球がそれると追いタッチになることも多く、審判に対する印象も悪くなって「セーフ」になったりします。

●バックホームの送球がキャッチャーのひざもとに来たの場合 次に、バックホームの送球がキャッチャーのひざもとに来た場合ですが、下写真のようにタッチをするまでの動作が最短で済みます。上の写真のように送球が大きくそれた場合は体を大きく動かさないといけませんが、キャッチャーのひざもとに「ストライク送球」がきた場合は、捕球した位置からミットを下に降ろすだけで済むのです。きわどいタイミングでもアウトになる確率が高いわけですね。

こころも鍛えよう

●実戦に近い心理状態で さて、このバックホームのプレー、実際の試合では心理的にかなりプレッシャーのかかる状況です。点が入るかどうかのチビりそうな場面も多いはず。ただ、こういうプレッシャーがかかる場面では、いくら練習をしていてもそのとおりのプレーをするのはとても難しいものです。なのでバックホームの練習をするときは、実戦に近いプレッシャーの中で、いかに正確に素早く送球できるかということを練習した方がいいかもしれません。たとえばシートノックでも、ストライク送球を投げないと腕立て伏せ100回とか、送球が少しでもそれたらおすぎ&ピーコのモノマネ30回とか、そういうペナルティを課すわけです。シングルノックでも10人連続でストライク送球をしないと、全員ラインダンスで町内一周の罰ゲームとかですね。そういう極限の心理状態を作り出して、その中で確実な送球が出来るように心身ともに鍛えてみてはいかがでしょう。ま、うちの連中はおすぎとピーコのモノマネくらいなら喜んでやりそうですけどね…。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ということで今回もミクロな世界にこだわってみました。そんなことくらいとっくにやってるわい、という方もたくさんいると思いますが、改めて確認っちゅうことでですね。でも「バックホームの時にストライク送球をする」たかがそれだけのことですが、意識してやらないとなかなか身に付かないもんです。最近いろいろと感じるんですが、バックホームひとつにしても、ただなんとなくキャッチャーに投げ返すのではなく、「このボールはどの位置に返球するのがベストか」という目的意識を持って練習するだけで、ずいぶん変わってくると思うんですよ。何か特別な練習をしなくても、普段の練習の中で心がけひとつで上達することってたくさんありますよね。キャッチボールでもトスバンでもバントでもです。ちょっと意識するだけで変われると思うので、またみなさんもいろいろ工夫して試してみて下さいね。最近中学生とかもここ見てるので、たまにはまともなことを書いておこう…。 |

| No.65 これから野球をはじめるなら(2005.9.28) | ||||||||||||||||||

|

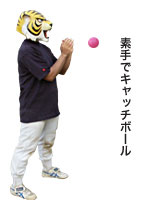

前回はちょっとね〜…、だいぶディープなことをしてしまって猛省してます。ここであんましマジメなことしたらいかんですな。そもそもこのコーナー、うさん臭いのを売りにしようと思ってたんですよね。と、いうことで原点に戻ってアヤしいネタを展開していきたいと思います。 やわらかボールを使ってみよう

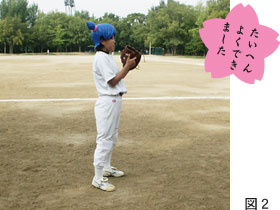

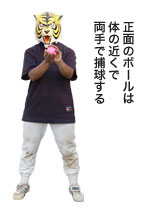

キャッチボールをしよう さて、まずキャッチボールですが、初心者に多い捕り方は下図1のような形です。最初はボールが怖いので、グラブを前に出して上から押さえつけるように捕ります。顔もボールからよけるような感じで、シングルキャッチ(片手捕り)になることが多いです。

●レッスン 〜キャッチボール〜

慣れてきたら、ゆっくりいろんなところに投げてもらってシングルキャッチ、逆シングルキャッチ、フライのキャッチなどを試して下さいね。もちろん一人でもできるので、最初はともかくボールに慣れてください。そして最終的にグラブをはめて、キャッチボールをしてくださいね。

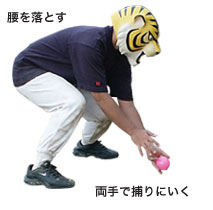

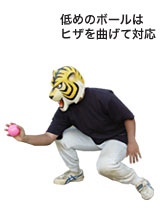

ゴロを捕ろう 次にゴロの捕り方ですが、ここでも初心者に多い捕り方は下図1のような形です。やはりボールが怖いので、顔をボールからよけてシングルキャッチ(片手捕り)になることが多いです。足がそろう、腰が高い、というのも特徴ですね。そしてなぜか右手の動きが妙にかわいいことも多いですな…。

●レッスン 〜ゴロの捕球〜

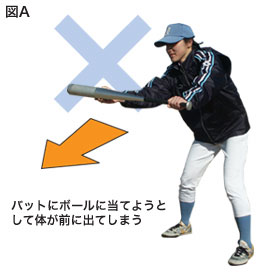

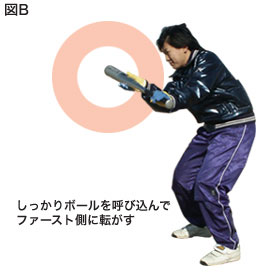

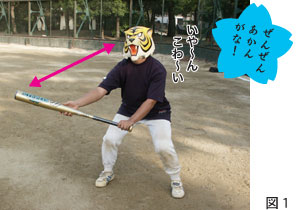

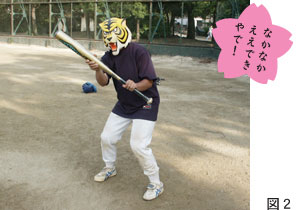

バントをしてみよう 今度はバントについてみてみましょう。野球を初めてするという人がバントをするとだいたい図1のような感じになります。バットと目線がかなり遠いんですね。ボールが怖いために、体から離れたところでバットにボールを当てちゃうわけですが、そうするとバットのヘッドが下がってフライになったり、ボールを見ていないので空振りになったりします。

●レッスン 〜バント〜

●おまけ 〜バッティング〜

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

|

| No.64 セオリーを崩せ!「1・3塁の攻防」(2005.8.27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

え〜っと、やっとこの「ランナー1・3塁での戦術」というテーマにもってこれました。 実は女子野球では「ランナー1・3塁」の場面で、ある特有の戦術が多用されているんですね。なので今回管理人はその戦術を分析し、そしてそのセオリーを崩してみようと思います。長編になったんで、興味のあるところだけ読んで下さいね。それでは夏の終わりも近づいてちょっとアンニュイな気分になっているみなさん、よりエキサイティングな「1・3塁戦術」を試して実りの秋を迎えましょう!

女子野球「ランナー1・3塁」での戦術は? 野球には、プロ野球からはじまって高校野球、少年野球、草野球、障害者野球、女子野球といった様々な分野があって、それぞれが独自の野球を展開していると思います。戦術もそれぞれの体力やカラーに合った独特のものが使われていて、見ているとけっこうおもしろいですよね。その中でも「ランナー1・3塁」という場面の戦術には、それぞれの独自性が出ているんじゃないかと思います。

ほんまに盗塁が多いの?さて、「ランナー1・3塁」ではほんまに盗塁が多いのかということですが、みなさんのチームでも「盗塁」のサインが出ることはけっこう多いんじゃないでしょうか。確かに「盗塁」は多いけども、ほんまにそうなん???という方もいると思うので、女子野球の「1・3塁での戦術」を分析してみました。 実際どうなの?ランナー1・3塁の戦術

男子野球と女子野球の戦術を比べてみようそれでは下の表で女子野球の戦術を、男子野球と比較してみましょう。ここでは単純に「ランナー1・3塁」で使われる戦術パターンを比較しています。詳しく書くとアウトカウントでも攻め方が変わってきますがここでは省略しますね。で、ほんまに下の表の通りなの?と言われると管理人も自信がないので、まぁ、あくまで目安としてご覧下さい。(参考:「アマチュア野球教本III」功力靖雄著・ベースボールマガジン社) ■ランナー1・3塁で予測される戦術パターン

◎→頻繁に使う、○→時々使う、△→まれに使う、×→管理人は見たことがないです 上の表を見てもらってわかると思いますが、男子はヒッティングを中心に、単独盗塁やダブルスチール、その他にもいろいろな攻め方があります。男性チームと練習試合をすると、「ランナー1・3塁」の場面でヒッティングも多いのですが、スクイズをしたり、セーフティバントをしたり、スクイズ+バントエンドランのような攻撃をしかけてきたりして、私の経験から言っても男子は「1・3塁」で幅広い攻撃が予想されます。一方、先述したように女子では1塁ランナーの単独盗塁が主な攻め方で、その次に多いのがヒッティングです。スクイズやダブルスチールもたまに見かけますがそれほど多くはありません。

なぜ女子野球では盗塁が多いの?

このように、女子野球では「ランナー1・3塁」において盗塁系の戦術が非常に多いことがわかっていただけたと思いますが、これからはその「1・3塁では盗塁」というセオリーを崩す悪だくみを管理人と一緒に考えていきましょう。まずは守備からレボリューションです。

守備から崩せ!「1・3塁のセオリー」さて、まずは守備側から「1・3塁」を見てみましょう。最近の女子野球の「ランナー1・3塁」という場面を見ていると、簡単に盗塁を許してあっさり「2・3塁」になる、というケースがかなり多いです。でもスコアリングポジションに簡単にランナーを進めてしまうのはよくありませんよね。なので、ここでは「簡単に盗塁はさせへんで」というアグレッシブな守備で、「1・3塁は盗塁」というセオリーを崩してみましょう。お気に召したらお試し下さいませ。

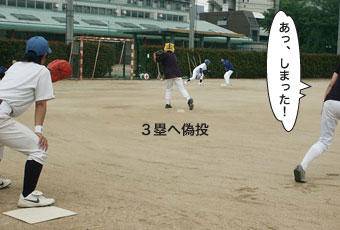

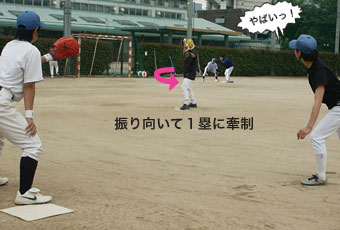

牽制で盗塁を防げ!本来、「1・3塁」は盗塁を仕掛けにくいパターンかと私は思うんですよ。なぜならここで紹介する「3塁→1塁の牽制」があるからです。ところが、先述したように女子野球ではこの牽制が少ないんですね。これはちょっと損してるかもしれませんよ。それでは、いつも盗塁を仕掛けてくる相手にくらわす必殺技“振り向きざま牽制”を紹介いたしましょう。 ■「3塁→1塁」の牽制

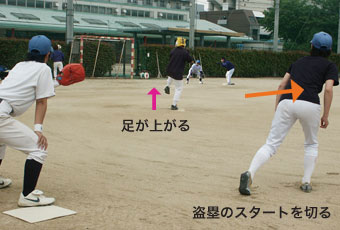

盗塁をする時、1塁ランナーはピッチャーの足が上がった瞬間にスタートを切りますが、この牽制があると簡単にスタートを切れなくなります。なぜなら3塁への牽制なのか、バッターへ投げるのか、ピッチャーが足を上げた時点ではわからないからです。このため盗塁のサインが出ていてもスタートが遅れて、2塁でアウトになる可能性もかなり高くなります。

カットプレーも大切ですが…●カットプレーとは 次に1・3塁のカットプレーについて簡単に紹介します。このカットプレーは、「1・3塁」でのダブルスチール、つまり『1塁ランナーが盗塁のスタートを切り、キャッチャーがセカンドへ投げた瞬間に3塁ランナーがホームへ走る』という戦術に対する防衛策です。キャッチャーが盗塁阻止のため投げたボールをセカンドやショートが途中でカットし、ホーム(または3塁)に投げて3塁ランナーを刺す、というプレーですね。カットマンは3塁ランナーがホームに走っていればボールをカットしてホームへ返球し、走っていなければスルーして2塁で盗塁してくるランナーを刺します。カットマンはセカンドやショートですが、まれにピッチャーカットというのもあります。この他にも、キャッチャーが偽投して3塁ランナーをおびきだす、という方法もありますね。

●警戒しすぎ? 1・3塁ランナーのダブルスチール ところでこのカットプレー、女子野球では「1・3塁」で頻繁にみられます。でもこれは1・3塁での「ダブルスチール」に対するフォーメーションですよね。ところが、現状では各チームにこのカットプレーが浸透しているので、実際3塁ランナーが危険を冒してホームへダブルスチールを試みることはほとんどありません。1塁ランナーが単独盗塁をし、3塁ランナーは自重して「ランナー2・3塁」という展開にするのが主流です。私も3塁ランナーがホームへ走るケースを見たのは今まで数回しかありませんし、しかもそのほとんどが失敗で、やはり塁間の狭いソフトボールでは成功率が高くても、塁間の広い野球では決まりにくいのかなぁと思いました。そういうこともあって3塁ランナーがホームへ走る可能性は低いと思うのですが、それならば、むしろ私はどんどん2塁で盗塁を刺すべきだと思います。走ってこない3塁ランナーのためにわざわざキャッチャーの送球をカットする必要はないですよね。もちろん点差やアウトカウント、ランナーの走力などにもよりますが、肩の強いキャッチャーがいるならば、カットを優先するより先述した「3塁→1塁」の牽制などを使いながら盗塁を刺しに行くのもひとつの手段だと思います。

相手の攻め方を読もう

チームで確認しよう さて、最後にご提案したいのは、チームで守備をしっかり確認しよう、ということです。1・3塁の時のフォーメーションがあいまいなチームも意外とあるんですね。2塁で盗塁を刺すのか、カットプレーなのか、または前進守備なのか、中間守備なのか。そういう部分が未確認のままだと、中途半端なプレーになってしまいます。野手の間で意思疎通が出来ていないためにカットプレーが失敗して、ボールが転々と転がるスキに3塁ランナーがホームに帰るというケースもけっこうありました。っていうか、管理人が昔そういう失敗を連発しまくってたんですがね…。

と、いうことで「1・3塁」の場面で「簡単に盗塁はさせへんで」という守備を提案して参りました。でも、相手に決めらる時は決められてしまうので、その時はあっさりあきらめちゃってください。ランナー1・3塁でも2・3塁でもピンチには変わりないですからね。ともかく私が守備で大切だと思うのは「相手のペースで攻撃させない」ということです。1・3塁の場面でも、相手の好きにさせないよう主導権を奪って下さい。そんな意味で今回はかなりオタッキーに掘り下げてみましたので、またみなさんのチームでいろいろ工夫して下さいね。

攻撃から崩せ!「1・3塁のセオリー」さて、ここからは攻撃面から「ランナー1・3塁では盗塁」というセオリーを崩していきたいと思います。でも現状で「1・3塁」で一番有効な戦術は何なのかと言うと、やっぱり「1塁ランナーの単独盗塁」なんですよ。成功率がかなり高いですからね。守備が未整備なチームに対しては、従来通り「盗塁」という戦術を使うのがベターだと思います。でも、これだけ「セオリーを崩せ!」とあおってしまったので、一応その他の戦術もご紹介しましょう。「アタシは新しい刺激がほしいのよ!」って人はご覧下さいませ。 スクイズもしてみる?

盗塁系戦術を極めようここでは盗塁系の戦術について簡単な注意点をまとめておきます。なんだかんだ言っても、やはりこういう場面での盗塁は決まりやすいので、まずそこはきちんと押さえておきましょう。セオリーを崩せと大口たたいたわりには、管理人、けっこう小心者なので思い切ったことできないですよ…。 ●前進守備の場合は

●盗塁を援護しよう 次に、3塁ランナーの注意点です。同じく「ランナー1・3塁」の場面で、1塁ランナーに単独盗塁のサインが出ている場合、3塁ランナーは1塁ランナーを援護してください。どういうことかというと、守備側がカットプレーをしてくるチームなら、3塁ランナーが盗塁のスタートを切る仕草をするだけで、カットマン(セカンドあるいはショート)がダブルスチールだと思ってキャッチャーの送球を途中でカットします。これだけで1塁ランナーの盗塁を援護できるわけですね。ただし、フェイントのスタートを大きくきりすぎると、カットマンから3塁へ送球されたときに、戻りきれなくてアウトになるケースもわりとあります。カットマンの注意を自分にひきつけるのはいいですが、あまり派手にやりすぎないようにしてくださいね。 ●ダブルスチールは この場合のダブルスチールは、前にも書いたように「1塁ランナーが盗塁を仕掛け、キャッチャーがセカンド送球する間に3塁ランナーがホームへディレードスチールを試みる」という形です。詳細は前に説明したので省略しますね。で、注意しないといけないのは、守備側のフォーメーションを把握していないと、カットプレーや牽制球にひっかかってしまうことです。せっかくのチャンスをつぶしてしまうことになるので、使うときは石橋を叩いて渡るくらい慎重に試みてください。 ●その他 この他にも、1塁ランナーがわざと1・2塁間で挟まれるトリック走法や、ディレードスチールなどもありますが、これはあくまでとっておきの超奇襲作戦なのであまり連発しては使えないかもしれませんね。でも、ここぞというときに決めて相手の度肝を抜いてやってください。ただ、3塁ランナーに何の打ち合わせもなくトリック走法をすると、味方の度肝を抜くことになるので、できるだけ事前に打ち合わせするか、3塁ランナーがアドリブのききそうな人の時に試みてくださいね。 ちゅうことで簡単に「1・3塁」での攻撃をまとめてみました。他にもいろいろあるんでしょうけど、だんだんまとめるのがめんどくさくなってきた…。ま、攻撃が淡泊になってる時や、ゲームの流れを変えたい時などに、こういう奇襲攻撃が何かの参考になれば幸いでゴザイマス。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

さて、今回は「ランナー1・3塁の攻防」について、長々と取り上げてみました。全国大会や地方交流戦、関西の試合などで「1・3塁の戦術」を追い続け、今回ようやくまとめることができました。いや〜、完全に自己満足の世界なので申し訳ないんですが、個人的にはなんとか形にできてよかったです。でも、あくまで私の私的な考察なので、そのへんはなにとぞご容赦くださいませ。

▼参考文献:「アマチュア野球教本III」功力靖雄著・ベースボールマガジン社 他 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No.63 ランダウンプレー(挟殺プレー)(2005.7.17) | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

最近、雨ばっかりでロクに練習も出来なかったんですが、そのときにふと今回のネタを思いつきました。雨が降ったときは高速道路の高架下など狭いスペースで練習しているチームもあると思うのですが、そういう場所で出来る練習と言えば、この「ランダウンプレー」。ランナーが塁間で挟まれたときの挟殺プレーのことです。それほど場所を取らない練習なので、高架下に限らず狭い場所しか使えない場合に、一度見直しておくのもええかもしれませんね。っちゅうことで、今回はこのランダウンプレー、いつもいい加減にプレーしてチョンボしている管理人とともにおさらいしてみましょう。

ランダウンプレーって何?ランダウンプレーは、塁と塁の間で挟まれたランナーをアウトにするプレーのことをいい、ランナーが牽制球で飛び出してしまった時や、オーバーランをしてしまった時、スクイズが失敗した時などに多く見られます。挟殺プレーともいいますね。それでは、ランダウンプレーについて「走塁」と「守備」の2つに分けてみていきましょう。

とにかく粘ろう! 〜走塁編〜さて、まずは攻撃側からランダウンプレーを見てみましょう。実はこのランダウンプレー、挟まれている時に送球が体に当たったり、野手が深追いしすぎてセーフなったり、悪送球があったりと、守備が未整備なチームではけっこうスキも多いのです。そんなわけで、塁間で挟まれたときの対処について簡単に紹介しましょう。

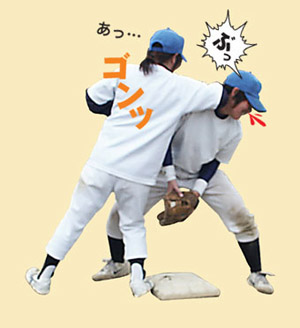

時には悪あがきも必要?もしもランナーのあなたが塁間で 挟まれてしまった場合、大切なことはあきらめずにとにかく粘るということです。これはボールを受け渡しする回数が多くなるほど、相手がミスする確率も大きくなるからです。また、ランナーがもう一人後ろにいる場合も、挟まれたランナーが粘って時間を稼ぐことで、後ろのランナーが次の塁へ進むことが出来きるのです。挟まれても簡単にあきらめずにとことん往生際悪く粘りましょう。ちなみに、前のランナーが挟まれた時は、後ろにいるランナーは迷うことなくすぐに次の塁に進んでくださいね。 くらえ!挟まれた時の必殺技! 挟まれた時の走塁テクニックということですが、けっこう簡単にできるワザです。下の写真Aのように、捕球する人は送球する人が投げやすいようにちょっと横にズレてグラブを出しますが、ランナーはそのグラブ方へ体を寄せながら走ります(写真B)。そうすることで、送球する側も体が重なって投げづらく、悪送球をしたり、ボールが体に当たってセーフになったりするわけです。このように送球路を走ることで送球の邪魔をするのですが、捕球する野手の方へと体を寄せすぎてスリーフィートラインを越えるとアウトになるので気をつけてください。

ランナー2人が同じ塁に重なったら? さて、ここでは特殊なケースを紹介しましょう。ランダウンプレーでランナー2人が同じ塁に重なるというケースです。たとえばランナー1・2塁で、2塁ランナーが挟まれている間に1塁ランナーが進塁して2塁ベースに到達したとします。ところが相手のミスで2塁ランナーも元の2塁ベースに戻ってしまった場合、2塁ベース上で2人のランナーが重なることになります。こういう場合は、前にいるランナー(ここでは2塁ランナー)に塁を占有する権利があるので、1塁ランナーは元の1塁ベースへ戻らなければなりません。こんなときは1塁ランナーが戻る際に1・2塁間でわざと挟まれて、2塁ランナーを3塁へ進塁させるという手もあるんでしょうけどね。とにかくお互いが塁を譲って2人とも塁を離れてしまうと、両方アウトになる可能性があるので気をつけてください(※バックナンバーNO.12参照下さい)。

100%アウトにしよう! 〜守備編〜 次に守備側からランダウンプレーを見てみましょう。このランダウンプレー、複数の野手が絡むので私はかなり難度の高いプレーだと思うんですよ。なので、もしランダウンプレーがあいまいになっているならば一度チームで確認してみてはいかがでしょう。そんなときにここが少しでも参考になれば幸いです。難しいプレーですが100%アウトをめざして、塁間をグルグル回り続けましょう!

これで完璧?ランダウンプレーの基本

また下図Dのように、野手は送球後、投げた先の塁へ回り込み、次の捕球に備えます。投げては先の塁へ回り込んで捕球し、また投げては先の塁へ回り込んで捕球し、そうやってグルグル回っていきながらカバーが切れないようにします。

ズレてるあなたがステキ さて、ランダウンプレーで送球する時と捕球する時のポイントをいくつか紹介しておきます。

ワシはどの塁に行ったらええのんじゃ? 最後に、ランダウンプレーのときに野手全体がどう動くか、というカバーリングについて紹介します。誰がどのベースに入るかということですが、近くの人がカバーに行けばいいと思うのでそんなに気にしなくていいと思います。いろいろパターンがあると思うのですが、内野手は近くの塁に入り、外野手はボールがそれた時のカバーに入る、というのが基本ですかね。カバーに回っている人もランダウンプレーで人手が足りなくなった場合は、ランナーを追う側に入るという感じになるんではないしょうか。とにかく塁にカバーの野手が集まりすぎて誰に投げたらいいのかわからないというような状況にならないように、ランナーを追う人とカバーをする人の役割をはっきり決めておくことも大切かと思います。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

以上、いかがだったでしょうか、ランダウンプレー。私の経験から言うと、これってほんま数をこなせばこなすほどコツがわかって上手くなっていくんですよね。まさにカラダで覚える、っちゅう感じです。こういう技術はバッティングのように好調と不調の波もありませんし、折を見て一度チーム全体でプレーの確認をしておいた方がええと思いますよ。また狭い場所で練習するときはメニューに困ると思うのですが、そういうときこそこんな練習を取り入れてみてもええんじゃないでしょうかね。夏場は暑いので短期集中で効率よく練習してレベルアップ→そして練習後には美味いビールが両手を広げて待っているぞ〜!!!

▼参考文献:「マンガ野球入門」大沢啓二・監修(山海社)、「基礎からの野球」宮坂善三・著(ナツメ社)、「野球指導の手引き」スポーツ科学トレーニングセンター編集 他 |

| No.62 素振りにひと工夫(2005.6.15) | ||||||||||

|

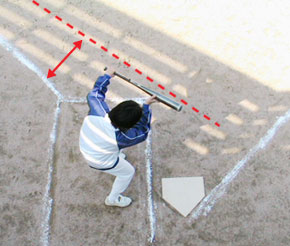

前回の更新からだいぶ時間があいてしまいましたが、ようやく更新です。以前、関西女子野球連盟の理事長が「素振り」について話をしていたのを聞いて、今回は素振りについて簡単に取り上げてみました。ま、毎回この程度の量でコツコツ更新して、ときどき超大作・感動巨編を織り込むようにした方がマメに更新できそうですね。それでは、内容がお気に召したら素振りについてもいろいろお試し下さいませ〜。 素振りをするときは素振りをするときの注意ですが、まず最初にやることは「安全確認」です。バットを持ち、水平に腕を伸ばして体の周り一周させます。そして周りの人と当たらないことを確認してからバットを振ってください。またバットを振っているすぐ近くに道具やカバンがないことも確認してください。周りの人がその道具などを取りに来た瞬間に、思わず振ったバットに当たってしまうこともあります。素振りのバットが他の人の頭などに当たって大ケガをしたという事故はけっこうよく聞く話なので、素振りをするときは注意してくださいね。 素振りとは素振りといえばクラブ活動などで毎日何百回も振らされて、あまりいい思い出がない人も多いのではないでしょうか。私もその一人です。では、「なぜ素振りをするのか」ということですが、これは「自分にあったバッティングフォームを固める」ということです。まぁ、当然のことなんですが、大事なのはただダラダラとたくさん振ることではなく、回数は少なくてもいいので正しいフォームで振るということです。ノンストップでたくさん振ればたくさん練習した気になりますが、実際は体が疲れてしまって知らず知らずのうちにそれをかばうための悪いフォームが身に付いてしまうことも多いんだそうです。なので10回を1セットにして休憩をはさみながら集中して数セット行うのがいいようです。そして疲れたらさっさと家に帰って牛乳飲んで寝てしまいましょう。 自分のストライクゾーンを確認しようさて、素振りをするときにちょっとした工夫を入れれば、単純な練習でも少し楽しくなるかもしれません。それがこの「自分のストライクゾーンを確認しながら素振りをする」という方法です。壁に自分のストライクゾーンの上限と下限にテープで印を付け、その前で素振りをします。自分が思っている以上にストライクゾーンが高かったり低かったりして、けっこう面白かったですよ。

1回ずつコースやスピードを想定して振ろう

手首をコネてしまうときは

ドア・スイングを直す

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

今回は素振りを取り上げてみましたが、いかがだったでしょうか。私はクラブ活動をしている時、この素振りというメニューが大嫌いでした。やたら数多く振らされて疲れるだけでしたから、これはきっと根性を鍛えるモノなんやと思ってましたけどね。「素振り」=「精神論、根性論」という図式が植え付けられていたように思います。正しい素振りを正しい方法で取り組んでいたら、ソフト時代はもっと打てたかもしれませんね。ほんまただ単に振りまくって、ものすごいマッチョになっただけのような気がします…。まぁ、それも役に立ったと言えばそうなのかもしれませんが…。

▼参考文献:「マンガ野球入門」大沢啓二・監修(山海社)、「中学野球の指導とノウハウ」石井忠道・著(ベースボールマガジン社)、「野球指導の手引き」スポーツ科学トレーニングセンター編集 他 |

| No.61 牽制球を捕ろう(2005.1.20) | ||||||||||||||||||||

|

前回予告した内容と違うのになっちゃいましたね、すんまへん。今回は前回書き忘れてた「牽制の捕球」について取り上げようと思います。私はすっかり忘れてましたが、牽制プレーを語る上で欠かせないのが「タッチプレー」です。前回までは投げる方に着目しましたが、今回はボールを捕ってタッチする方に着目してみたいと思います。ま、普段やってる「タッチプレー」をもう一度確認してみようということですね。

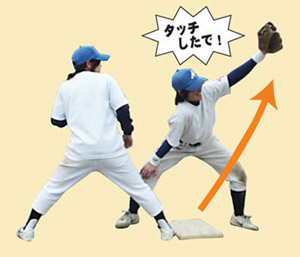

●ベースをまたいで、ベースにタッチ わたくし、けっこう長い期間“女子野球界”に生息していますが、その中でもよく見かけるのが、内野手が「ベースの前に入って追いタッチになる」プレーと、「上体にタッチしにいってる間に、ランナーの足が先にベースに入ってしまう」プレーです。どちらもセーフになってしまうことが多いですよね。

●あなたのタッチ次第でアウトにもセーフにも… それでは牽制球のタッチプレーについて見ていきましょう。ここでは『2塁牽制』でのタッチプレーを中心に紹介します。牽制に入るときの立ち位置や、タッチをする場所などをちょっと工夫すれば、牽制でアウトをとる回数が増えるかもしれません。特別な練習をしなくても普段から練習や試合でちょっと意識していくだけで身に付くプレーだと思いますので、ぜひともお試し下さいませ〜。

●1塁でも3塁でも同じ感じでタッチ

●スライディングはマナー???

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

と、いうことで「牽制をオタクする」シリーズ、これにてほんまに終了です。未練たらたら引っ張ってすんませんでした。まぁ、この牽制タッチプレー、「百聞は一見に如かず」なのでテレビの野球中継などでどんなふうにタッチしてるのか観察してみてくださいね。それでは次回こそ「セオリーを崩せ!1・3塁の攻防」をお届けします。たぶん…。 ▼参考文献:「野球フィールディング・スローイング」林裕幸監修(西東社)、「野球上達BOOK・守備&フィールディング」伊藤栄治(成美堂出版) 他 |

||||||||||||||||||||

で、何が難しいのかっちゅうとですね、「タッチアップなのかハーフウェイなのか」「どれくらいのリードが的確なのか」というような判断なんですね。打球が飛んだ距離によってハーフウェイなのかタッチアップなのか判断しなければいけませんし、打球が飛んだ方向によってもハーフウェイの距離を変えなければなりません。他にも、野手の肩の強弱や、グラウンドの広さ、風の強さなども頭に入れておかないといけないのでけっこう大変です。

で、何が難しいのかっちゅうとですね、「タッチアップなのかハーフウェイなのか」「どれくらいのリードが的確なのか」というような判断なんですね。打球が飛んだ距離によってハーフウェイなのかタッチアップなのか判断しなければいけませんし、打球が飛んだ方向によってもハーフウェイの距離を変えなければなりません。他にも、野手の肩の強弱や、グラウンドの広さ、風の強さなども頭に入れておかないといけないのでけっこう大変です。 さて、ノーアウトまたはワンアウトであなたが3塁のランナーだったとします。この時にバッターが外野フライを打った場合、おそらく3塁ベースへ戻ってタッチアップの形をとると思います。もちろんこの形で構わないのですが、場合によってはハーフウェイの方がいいときもあります。

さて、ノーアウトまたはワンアウトであなたが3塁のランナーだったとします。この時にバッターが外野フライを打った場合、おそらく3塁ベースへ戻ってタッチアップの形をとると思います。もちろんこの形で構わないのですが、場合によってはハーフウェイの方がいいときもあります。 ランナー1塁で外野フライが飛んだ時は、基本的にはハーフウェイをとります(タッチアップが可能だと判断できる場合はタッチアップをして下さい)。

ランナー1塁で外野フライが飛んだ時は、基本的にはハーフウェイをとります(タッチアップが可能だと判断できる場合はタッチアップをして下さい)。 ランナー2塁でも基本的にはハーフウェイをとります。レフト・センター方向の打球は3塁に近いのでタッチアップは難しいかもしれません。ただ、ライト方向に大きい当たりが飛んだ場合はタッチアップもあります。もちろんセンター方向に大きな打球が飛んだ場合はタッチアップを狙ってもかまいません。

ランナー2塁でも基本的にはハーフウェイをとります。レフト・センター方向の打球は3塁に近いのでタッチアップは難しいかもしれません。ただ、ライト方向に大きい当たりが飛んだ場合はタッチアップもあります。もちろんセンター方向に大きな打球が飛んだ場合はタッチアップを狙ってもかまいません。 ランナー3塁で外野フライが飛んだ時は、タッチアップの形をとるのが基本です。ただし、タッチアップが不可能な浅いフライの場合はハーフウェイをとります。

ランナー3塁で外野フライが飛んだ時は、タッチアップの形をとるのが基本です。ただし、タッチアップが不可能な浅いフライの場合はハーフウェイをとります。

さて、いろんなチームの人と話していてよく聞くのは「狭い場所では練習も単調になる」「狭い場所での練習では人数も集まらない」ということです。

さて、いろんなチームの人と話していてよく聞くのは「狭い場所では練習も単調になる」「狭い場所での練習では人数も集まらない」ということです。 さて、私は練習で大切なのは「目的意識」ではないかと思います。冒頭で書いたようにクラブチームでは年間30〜50回程度の練習しかないわけですから、1回1回の練習で何か1つでもいいから明確な目標をもって取り組むことが、上達への近道だと思うのです。例えば筋トレでもストレッチでも、何も意識せずにやるより「アタシは今、上腕二頭筋を鍛えてるのよ!」とか「アタシは今、ヒラメ筋を伸ばしているの!」と鍛えたり伸ばしたりする筋肉を意識する方が効果があるそうです。

さて、私は練習で大切なのは「目的意識」ではないかと思います。冒頭で書いたようにクラブチームでは年間30〜50回程度の練習しかないわけですから、1回1回の練習で何か1つでもいいから明確な目標をもって取り組むことが、上達への近道だと思うのです。例えば筋トレでもストレッチでも、何も意識せずにやるより「アタシは今、上腕二頭筋を鍛えてるのよ!」とか「アタシは今、ヒラメ筋を伸ばしているの!」と鍛えたり伸ばしたりする筋肉を意識する方が効果があるそうです。 それでは最後に練習のマンネリ化を防ぐ、ということについて考えましょう。生き物は同じ環境で同じ動作を続けると大きなストレスを感じるようになるんだそうです。練習でも同じような内容を繰り返していると、無意識のうちのストレスがたまり、集中力がなくなったり、意欲が低下したり、作業能力や学習能力が低下してくるわけです。また練習がマンネリ化することで新鮮さがなくなって「嬉しい」「楽しい」といった感情も感じにくくなるため、練習に対しておもしろみがなくなってくるんですね。

それでは最後に練習のマンネリ化を防ぐ、ということについて考えましょう。生き物は同じ環境で同じ動作を続けると大きなストレスを感じるようになるんだそうです。練習でも同じような内容を繰り返していると、無意識のうちのストレスがたまり、集中力がなくなったり、意欲が低下したり、作業能力や学習能力が低下してくるわけです。また練習がマンネリ化することで新鮮さがなくなって「嬉しい」「楽しい」といった感情も感じにくくなるため、練習に対しておもしろみがなくなってくるんですね。

このように、バックホームでは送球の良し悪しによって点が入るか入らないかが決まることもあります。なので、普段のノックでもバックホームの時は常にキャッチャーのひざもとに投げることを意識して下さいね。

このように、バックホームでは送球の良し悪しによって点が入るか入らないかが決まることもあります。なので、普段のノックでもバックホームの時は常にキャッチャーのひざもとに投げることを意識して下さいね。

さて、ここでは相手の攻め方を読むというマニアックなこともしてみましょう。「1・3塁」の場面で盗塁を仕掛けてくるのは何球目が多いのか、どのアウトカウントが多いのか、または盗塁しかしてこないチームなのか、ダブルスチールを積極的にしてくるチームなのか、スクイズなど多彩な攻め方をしてくるチームなのか、そういった情報も知っているだけでも違ってくると思います。

さて、ここでは相手の攻め方を読むというマニアックなこともしてみましょう。「1・3塁」の場面で盗塁を仕掛けてくるのは何球目が多いのか、どのアウトカウントが多いのか、または盗塁しかしてこないチームなのか、ダブルスチールを積極的にしてくるチームなのか、スクイズなど多彩な攻め方をしてくるチームなのか、そういった情報も知っているだけでも違ってくると思います。 まず、ランナー1・3塁でのスクイズについてご紹介します。これは「1・3塁」でも、相手チームの守備がしっかりしていて、キャッチャーも肩が強くてなかなか盗塁ができない、という場合に使うと効果的な奇襲攻撃ですね。

まず、ランナー1・3塁でのスクイズについてご紹介します。これは「1・3塁」でも、相手チームの守備がしっかりしていて、キャッチャーも肩が強くてなかなか盗塁ができない、という場合に使うと効果的な奇襲攻撃ですね。