NO.51 左バッター・その2(2003.6.28)

と、いうことで前回の続きで今回も左バッターについてです。こうやって書いていると左は確かに有利な点が多いですね。でもいまさら左バッターになれるわけもないのであきらめてます。これから野球を始めようって人は「左」で始めるのもいいですね。その時の参考になればと思います。

左バッターはボールを見やすい

女子野球では特にそうですが、ピッチャーは右投げがほとんどですよね。左バッターにとって右ピッチャーのリリースポイントが自分より遠く対角線上にあるので、ボールの出どころが見やすいそうです。右バッターの場合は、右ピッチャーのリリースポイントが自分の近いところにあり、バットを構えたとき、どちらかというと背中側からボールが入ってくるため少し窮屈な感じがするはずです。たとえば内角いっぱいの速球などは打ちづらいと感じた人も多いのではないでしょうか。左バッターに比べて右ピッチャーのリリースポイントが自分と近い分、ボールが見にくいこともあるようです。そういえばプロ野球でも確かに、対戦する先発投手が左ピッチャーの場合は右バッターをずらっと並べたオーダーを組んだり、右ピッチャーが先発するときは左バッターを多く起用するオーダーが組まれたりしますよね。それもやはり左バッターにとって右ピッチャーの方が打ちやすいということなのかもしれません。

また女子野球ではシュートを投げるピッチャーがそれほど多くないですから、左バッターは自分から離れていくような球種のボールがほとんどなく、ストレートにしろカーブにしろ自分に向かってくるボールばかりなので、その点も右バッターに比べてボールがさばきやすいのではないでしょうか。私はキャッチャーをしていますが、左の好打者から三振を取るのに絶好の球種がないのでたいへん苦労します。右ピッチャーvs左バッターでは、逃げるボールが少ない分、やはり左バッターが有利だと思いますよ。

戦術的にも有利

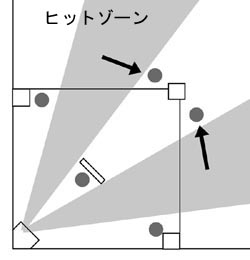

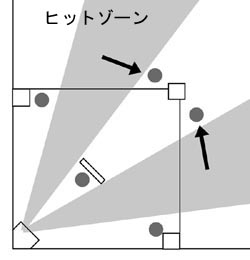

●ヒットゾーンが広くなる

たとえばランナー1塁のときに、ファーストはピッチャーからの牽制に備えてベースにつきます。それだけで1塁と2塁の間が広くあくことになり、ヒットゾーンも広くなります。

ヒットエンドランでは、ランナーが盗塁をするので、セカンドも2塁へベースカバーに動くため、さらに1・2塁間が広がり、そこへ打てばヒットになる確立も高くなると言うわけです。

●引っ張れば進塁打

左バッターは普通に打てばやはり1塁方向の打球が多くなりますが、ランナーがいるときはこれが進塁打になります。1塁方向の打球は、ランナーが進むのとは逆方向ですから、ランナーは一気に次の塁、その次の塁へと進めるわけです。

「ランナー1塁、打者が左バッター」という場面でヒットエンドランが多く使われるのは、右バッターが難しい「右打ち」を試みなくても、左バッターがいつものように引っ張れば、それが進塁打となるためです。

このように左バッターは戦術面でもかなり有利な攻撃ができる要素の一つとなっています。

|

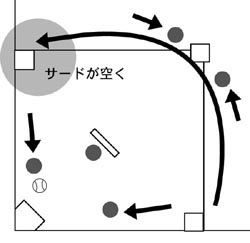

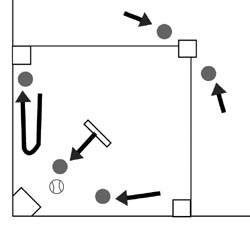

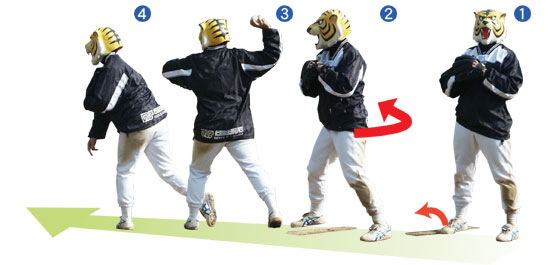

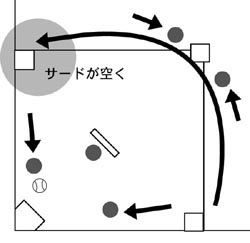

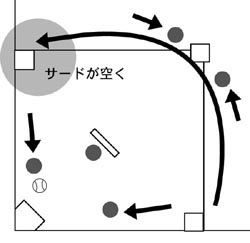

【ヒットエンドランの場合】

|

ボトムハンドを活かそう

ボトムハンドとはいわゆる「引き手」のことです。右バッターなら左手、左バッターなら右手ですね。バットを握ったときに上にくる手が「トップハンド」で、逆に下(底、ボトム)にくる手が「ボトムハンド」というわけです。さて、右利きの人は右打席に立った方が最大限の力を出せるのでは…と思われがちですが、この「引き手」のことを考えると一概にそうとも言い切れないようです。

●右バッターのトップハンド

普通、右利きの人は右腕の方が力が強いため、『左腕の引き手(ボトムハンド)』よりも右腕の『添え手(トップハンド)』が強くなります。その結果、トップハンド主体のバッティングになってしまうこともあるそうです。

バッティングの際にスイングの軌道をリードする働きは「引き手」つまりボトムハンドにあります。右バッターの場合、左腕がこの「引き手」の役割をしますが、左腕が弱すぎたり、右腕が強すぎたりするとバランスのいいスイングができません。右バッターで右手が強すぎて「手首の返りが早くてこねてしまう」「体が開いて3塁方向のファールばかり」「バットのヘッドが下がる」「スイングがぶれる」「左脇が開く」「肩が下がる」、などのようにスイングのバランスを崩すことはないですか? それが「トップハンド主体」のバッティングです。右利きで右手が強い分、ついてしまう悪い癖です。こういう場合は左腕のボトムハンド(引き手)も鍛えて、バランスのいいスイングをしなければなりません。

●左バッターのボトムハンド

では右利きの左バッターはどうでしょう。左打席に立つと利き腕の右手がボトムハンド、つまり「引き手」になるわけです。力の出る右手が引き手になる分、「トップハンド主体」のバッティングは現れにくいはずです。また利き手の右手が「引き手」となることでバットコントロールもスムーズにでき、力強くてバランスのいいバッティングができます。さらにバットコントロールがよくなることで、ミートポイントもぶれることなくボールを芯でとらえることができるわけです。つまり右利きの人が左打席に立つだけで「ボトムハンド主体」の理想的なバッティングができるということですね。そう考えるだけでも、やはり左バッターは有利なのではないでしょうか。

|

|

*********************************************************

と、いうことで左バッター特集、いかがだったでしょうか? 私も野球を始めたときに左にしてればよかったですけどね。遊びで野球を始めたのが小学校の頃だったんで、左バッターが有利という理屈も知らずにやってましたから仕方ありません。でもこれから野球を始める、という人にはお勧めですよ、左バッター。そういえばうちのチームのJが「右バッターになる」と言ってましたが、今回の特集が効いたのか、はたまた『左バッター崇拝』のナースさゆりがJを説得したのかわかりませんが、先日の試合では左打席に立って、見事なバッティングと内野安打を披露していました。やっぱりいいですよ、左バッター。でも、これだけ有利でありながら野球界で右バッターが多いのは、やはり何かしらの理由があるからでしょうね。右バッターの人も負い目を感じず、これからもブンブン振り回してください。

参考文献:「左バッターになろう!」新日本石油野球部・監修(西東社)

NO.52 3塁ランナー(2003.8.2)

先日の試合で、私が3塁ランナーのときに、ランコーのメグミサンが「3塁ランナーって難しいよなぁ」と話しかけてきました。確かにその通り。ミスをすれば(うちのチームでは)みんなからA級戦犯扱いをされるほどの重要なランナーです。っちゅうことで、今回は3塁ランナーのアレコレについて取り上げたいと思います。

3塁ランナーのお仕事

3塁ランナーは得点に直接絡む位置にいるので、たいへん難しい判断を要求されることもたくさんあります。効率よく得点するために、いかに的確で素早い判断をするかが3塁ランナーのお仕事といってもいいでしょう。そこで、3塁ランナーでの注意点についてまとめてみました。

◆内野ゴロでの判断

◆フライでの判断

◆パスボールやワイルドピッチでの判断

◆スクイズでの注意

◆牽制球への対応

内野ゴロでスタートを切る

「ランナー3塁で内野ゴロ」という場面において、ランナーがスタートを切るか自重するかということが一番難しい判断だと思います。まぁ、相手の守備体系(前進守備・中間守備)や自分の足と相談しなければならないところですが、一般的にボールが高くはねたときは内野手が捕球するにも時間がかかるので、3塁ランナーもホームへ走ることも多いようです。逆に強いゴロ(球足の速いゴロ)、小さなバウンドのゴロ、ピッチャー前のゴロでホームへ向かうのはみすみすアウトになるようなものです。このようなときは、意表をついて内野手が1塁へ送球した瞬間にスタートを切る方がいいかもしれません。もちろん、仕掛ける前に1塁手の肩の強弱や内野手の送球フェイクなどを確認しておかなければなりませんが、奇襲としてはけっこう使われている方法です。内野手が送球の前にランナーをちらっと見て牽制を入れてくるようなチームに対しては、逆にスタートを切る振りをして注意を引きつけるのもいいでしょう。それで1塁への送球が遅れたり乱れたりしてバッターランナーもセーフになることもあります。ともかく「ランナー3塁で内野ゴロ」で大切なのは瞬時の判断力。一瞬迷ったことで一歩遅れてアウトになったりします。3塁ベースに立ったときに、あらかじめゴロが転がったときのことを予測して、「どんなゴロならスタート、どんな当たりなら自重」かを考えておくのもいいかもしれませんね。

フライでの判断

「ランナー3塁で外野フライ」という場面ではタッチアップが考えられます。3塁ランナーはそのことも頭に入れておかなければなりません。めんどくさいですね。タッチアップでの注意点ですが、浅い外野フライではタッチアップを狙ってもおそらくホームでタッチアウトになるでしょう。そんなときはタッチアップを狙わず、ハーフウェイで待機します。浅いな、と思ったら返球されても間に合う場所までリードを取り、野手が捕球したら帰塁、落球などをしたらホームへ向かいます。また、タッチアップできるかできないか微妙な距離のフライの場合は、とりあえず帰塁してタッチアップの形にもっていきます。そこからの判断が難しいかもしれませんね。捕球と同時にスタートを切りますが、ちょっとムリだな〜と思ったら「スタートの振り」だけをしてフェイントを入れるのもいいかもしれません。捕球をした野手がランナースタートを切ったのを見てあわてて送球し、送球や中継が乱れる場合がありますので、そのときはホームへ帰ります。また、タッチアップはファールフライでも可能です。ファールゾーンの難しいファールフライを野手が深追いして無理な体勢で捕球したときなんかは狙い目です。相手は油断もしてますし、試してみる価値はあると思いますよ。このようにフライひとつでも様々な判断をしなければなりませんが、3塁ベースに立ったらアタマの中に入れておいて下さい。

パスボールやワイルドピッチでの判断

|

「ランナー3塁でパスボールあるいはワイルドピッチ」という場面でも、難しい判断が要求されます。グラウンドによりますが、捕手の座る位置からバックネットまでの距離を常に確認しておかなければなりません。たとえば江戸川区球場のように後ろが広い球場で捕手の後逸があった場合はホームへ突っ込んだ方がいいかもしれません。それと、捕手の後逸は試合でも何回かあるかもしれませんが、そのときに投手の動きを確認しておいて下さい。捕手の後逸の後に、すぐにホームへベースカバーに入る人とぼんやりしてる人がいます。いろいろ試合を見てますが、けっこう多いですよ、カバーを忘れてる人。後ろが狭い場合はまさか走ってこないだろうという油断があるんですかね。

|

|

他にも後逸した捕手がそのこぼしたボールの場所がわからなくてキョロキョロしている光景がありますが、これも実は狙い目。私は捕手をしているのでよくわかるんですが、ボールを大きく弾いたとき、すぐにボールを見つけられないことがあります。防具を付けていると視界が狭くてボールがどこにあるかわからないことも多いです。狙い目と言えば狙い目ですが、どこにあるかわからない「振り」をしてキョロキョロしながら、ランナーが突っ込んできたらバッとボールを拾ってタッチするとか、昔そんなセコイことも教えてもらいました。が、実用化されてるんですかね、これ?

スクイズでの注意

スクイズでの3塁ランナーの注意点は、早くスタートを切りすぎないということです。投球モーションを開始してすぐにスタートを切りすぎると、投手にばれてバントできないところへ外されてしまうこともあります。また、走る前に挙動不審な行動を取らないことも重要です。ランナーもバッターもお互いサインが伝わっているのか不安で、しきりに互いの目を合わせて確認したりしてますが、こういうのは相手に「あぁ、何かしてくるな」と思わせてしまいます。バッターだけでなく、ランコーにもサインの確認を取りたがるので何度もランコーを見たり、またランコーの方からもランナーへ必要以上に声をかけたりしていますが、これもスクイズがあるぞということを暗に示してしまいます。さらに投手からの牽制でバタバタ慌てたり、リードの幅が急に変わったりしても怪しまれます。スクイズの気配は他にもいろいろありますが、またいつか別の機会に紹介しましょう。とにかくスクイズのサインが出たら、普通にしてくださいね。

牽制球への対応

最後に牽制球への対応です。右投手の場合は3塁ランナーの動きがよく見えるので注意が必要です。ところがこれが逆に有利に働く場合もあります。たとえばランナー3塁で、投手が制球に苦しむようなタイプであれば、動きのよく見える3塁ランナーにちょこまかと動かれることでさらに気が散ってコントロールを乱すことがあります。スクイズのサインが出ているわけでもないのに、わざとスタートを切る仕草をして、逆に投手を牽制します。投手の目を見てリードをとって「行くぞ、行くぞ」という雰囲気を出すだけでも、投手はバッターに集中できなくなります。しきりに牽制球を入れてきたり、やたらランナーを気にしてくるときは大成功。結局四球を出したりしてリズムを崩すこともあります。まぁ、あんまりちょろちょろしすぎると本当に牽制球でアウトになるかもしれませんので気をつけてください。また、牽制球は投手だけではありません。捕手からも牽制球が投げられます。このときリードをとって、帰塁するときにはインフィールド内に入りながら戻りましょう。そうすることでランナーの体と3塁手の体が重なるので、捕手は牽制球を投げにくくなります。投げてランナーの体に当たって、とんでもないところへ転がればランナーはそれだけでホームインできます。帰塁するときはインフィールド内を通るという行動を普段から取り組んでおくのもいいですね。

*********************************************************

と、いうことで今回は3塁ランナーについてでした。まぁ、どこにいても判断力を問われるんでしょうが、3塁ランナーは得点と直結するのでよりその正確な判断を求められるわけです。3塁でチョンボをしようものなら、みんなの冷た〜〜〜い視線でめった刺し。想像するだけでもおっそろしいですね! 3塁ベースに立ったら、とりあえず思いつく限りのパターンを頭の中でシミュレートしておく方が無難です。みなさんも暑い日差しの中で冷たい視線を浴びないように、3塁ランナーの特訓に励んでくださいね。

NO.53 タイムを取ろう!(2003.10.4)

と、いうことで、タイトル通り今回は「タイムを取る」ということについて取り上げてみました。試合でもタイムをかけてマウンドに集まるということがあると思いますが、タイムの効果やタイムのかけ時について考えてみたいと思います。上手なタイムのとり方をすれば、試合の流れを変えることができるかもしれません。ま、一度参考にしてみて下さい。

目に見えない「試合の流れ」とは?

どんなスポーツでもそうですが、試合の中には「流れ」というものがあります。得点するチャンスがきたり、逆にピンチになったりと刻々と変わっていく試合の形勢のことを「流れ」と表現するそうです。そしてこの「流れ」を作り出しているのは選手の「心理」なのだそうです。たとえば1つのプレーがきっかけで急に「試合の流れ」が変わってしまうことがよくありますが、この場合も選手の心理がゲームに大きく影響しているようです。みなさんは、それまで接戦だったのに1つのエラーで急に崩れだして大量に失点したりするシーンに遭遇したことがあるかと思います。また逆に、1つのファインプレーでチーム全体に勢いがついてそのまま勝ってしまうこともたくさんあります。ミスで落ち込めばどんどん悪い方向へ行きますが、気持ちが乗ってくればどんどんいい展開に持ち込める。「試合の流れ」を作り出しているのは確かに「選手の心理状態」だと言ってもいいかもしれません。

では、悪い流れのままズルズルと試合が展開してしまうときの選手の心理状態はどんなものでしょうか。

悪い流れと選手の心理

|

ひとつのエラーがきっかけでさらにミスが続きどんどん流れが悪くなって止まらないということはよくありますが、その時の選手の心理状態はどんなものでしょうか。自分の経験からもそうですが「早く終わらせたい」という気持ちが強くなると思います。選手はミスが続くことでその場から逃避したい欲求が高まり「早くのこの勝負に決着をつけてしまいたい」と考えるようになるそうです。この焦りの心理が自分のリズムを狂わせ、普段なら問題なくこなせるプレーもミスしてしまったりするのです。またミスを重ねれば重ねるほど、選手は自分で取り戻そうという気持ちが強くなるので、それが原因で冷静さを欠いたり判断力が低下したりして、ムリなプレーをしてしまいがちです。その結果さらにミスが続くという悪循環に陥ることもあるようです。一方、敵の選手にしてみれば相手が弱っているところを一気にたたけるわけですから、さらにチームのムードもよくなって勢いづいてきます。

|

|

|

|

このように自分たちにとって流れが悪く傾いてきたとき、さらに悪い状態に陥らないために「タイム」をとって流れをいったん切ってしまうことが必要となってきます。これは自分たちの気持ちを切り替えるためでもありますし、間を取ることで相手チームの「乗り気」を逸らすためでもあります。ではいったいどのタイミングでタイムを取ればいいのでしょうか。

|

「早めのタイム」がキーポイント

ひとつのミスが大きく流れを変えると言いますが、実はそのミスの前にも小さなミスを何個かしているそうです。タイムリーエラーで失点したとしても、その前にランナーを四球で出してしまったり、簡単に盗塁を許してしまったり、送球ミスでランナーを進めてしまったりというようなミスを犯していることがあるのです。小さなミスが何回も重なって徐々に流れが悪くなり、最終的に失点につながるわけです。試合ではそのタイムリーエラーや押し出し四球など致命的なミスだけに注目されてしまいがちですが、実際はその前にある小さなミスの繰り返しがプレーのリズムを狂わせて致命傷を生み出しているのです。

このように悪い流れの中で失点してしまうと、さらにミスが続いて止まらないということを多くの人が経験していると思いますが、では、どこでその悪い流れを止めればいいのでしょうか。それが「早い段階でのタイム」。失点につながる致命的なミスが出る一歩手前のタイミングでタイムを入れていくことで、流れが悪い方へ行くのを防ぐのです。たとえば、2アウトから四球やエラーでランナーを出してしまったときなどです。それほど大きなピンチに思えなくても、リズムがおかしくなりそうだと感じたときはどんどんタイムを入れるべきだと思います。失点をした後でいくらタイムをとっても、おそらく流れを変えることはできません。選手は致命的なミスをしてしまったことで激しく動揺していて気持ちを切り替える余裕はほとんどないからです。その段階でタイムを入れてももう遅いわけですね。つまりその致命的なミスをする前の早い段階で間を取って、気持ちを切り替えることが必要になってくるのです。試合の進行もありますので、エラーや四球が出るたびにタイムを取るわけにはいきませんが、一度スコアを見て自分たちの失点パターンを分析して、どのタイミングでタイムを入れていくか考えてみるのもいいかもしれませんね。と、いうわけで結論は「崩れる前に手を打て」ということですね。興味があれば「早めのタイム」を試してみてください。

*********************************************************

久々に更新したので、文字ばっかりになってしまいましたね。今回は「タイムの取り方」ということですが、実はここ最近の負け試合では崩れだしたらどこまでも崩れて失点を重ねるというケースが多かったので、その原因はどこにあるのかを考えてみました。以前は私も「2アウトからの出塁」「味方が点を取った直後のイニングでの先頭打者出塁」といった場面で早めにタイムを入れていたんですが、その効果のほどがイマイチわからず、最近はずっとさぼってました。するとやっぱり「タイムを入れないこと」が悪い流れにつながってるようなんですね。もちろんそれだけが原因ではないですが、やばいかな〜と思いつつタイムを入れなった時に限って、あとで「あの時入れておけばよかった」と後悔するようなことばかりあります。エラーや四球で失点を重ねた後でいくらタイムを入れても焼け石に水、ということも身にしみてわかっているんですがね。ムダかもしれんが入れといた方がいいな、と感じたら面倒でも必ず入れるべきだと思います。っちゅうことで今回は反省の意を込めて…。

参考文献:「勝ちに行くスポーツ心理学」「その気にさせるコーチング術」高畑好秀・著(山海堂)

NO.54 野球占い・2(2003.11.22)

お待たせしました! 帰ってきた「野球占い・2」です! 今回は少しグレードアップしてもっと簡単に占えるように工夫してみました。占いボタンを押すとメッセージが出るように設定してます。けっこういいかげんに作ったのでちゃんと動くかはわかりません。すんません。ま、ど素人が作った占いなので、何の根拠も信憑性もないので安心して一喜一憂してください。

■誕生日占い

生年月日を半角数字で入力して、あなたの運勢を占ってください。

■ポジション占い

自分のポジションと相手のポジションを選んで相性を占ってください。

■背番号占い

枠の中に自分の背番号と相手の背番号を入れて相性を占ってください。ただし半角数字で入力してください。

■野球ピュア占い

すさんだ心を持った野球少女たちに贈る野球ピュア占い。どれだけ純粋で素直な心が残っているか占ってみてください。

■野球バカ度チェック

野球に対するあなたの愛情をチェック!

■監督タイプ占い

もしあなたが監督をするとしたらどんなタイプでしょうか?

まず、「占いスタート」のボタンをクリックしてください。枠の中に問題文が表示されるので、解答を下の番号ボタンを押して答えてください。解答をすると次の問題が表示されるので同じ要領で解答してください。最後に占いの結果が出てきます。

*********************************************************

と、いうことでいかがだったでしょうか、野球占い・2。野球ネタ続きも面白くないのでちょっと変わったことをしてみました。今回はJavaScript(ジャヴァスクリプト)というのを使って、アラートメッセージによる占いを作ってます。自分でも占いを試してみたら、ちょっと気に入らない結果が出たので私の都合のいいように書き換えてやろうと思ったんですが、複雑に作りすぎて修正するのが面倒くさくなったのであきらめました。JavaScriptを使うとホームページでいろいろな表現ができるので、興味のある人は一度取り組んでみてはいかがでしょう。ここのトップページの左上にある毎日変わるメッセージもJavaScriptです。なかなか面白いですよ、JavaScript。

参考文献:「JavaScript[実用サンプル]ハンドブック」関内孝行・著(新紀元社)

NO.55 ヒットエンドラン(2004.6.23)

今回は、いわゆる機動力とよばれる戦術「ヒットエンドラン」「バントエンドラン」について取り組んでみます。「エンドラン」とは「and run」と書きます。つまり、ここでのrunは盗塁にあたるので、盗塁と何かを複合した戦術を意味しているわけです。ヒットエンドランは『HIT(打つ)and RUN(盗塁)』なのでヒッティングと盗塁を組み合わせた戦法、バントエンドランは『BUNT(バント)and RUN(盗塁)』なのでバントと盗塁を絡めた戦法ということになります。ちょっと量が多いので、今回の「ヒットエンドラン」と次回の「バントエンドラン」の2回に分けて、エンドランを研究してみたいと思います。

ヒットエンドランとは

ヒットエンドランとは、盗塁とバッティングを絡めた攻撃で、まず投球動作開始と同時にランナーがスタートを切り、バッターは必ずヒッティングします。ヒットになればランナーは一気に2つ先の塁を陥れるという戦術です。基本的にノーアウト、あるいはワンアウトランナー1塁の場面で使われることが多いです。

エンドランは守る側にとって、非常にストレスを受ける攻撃です。「盗塁」と「ヒッティング」を同時に仕掛けるため、守備側の混乱をまねきやすいというのも特徴です。そのため好投手や守りの堅いチームに対して、有効な攻撃のひとつとなっているようです。

また、ヒットエンドランには、さまざまな効果があります。その効果のほどを具体的にいくつか挙げてみましょう。

▼ヒットが出やすくなる

|

ヒットエンドランは、まずランナーが盗塁を試みるため、内野手のショートとセカンドはセカンドベースに移動します。このため、三遊間と一・二塁間が大きくあくことになります。つまり盗塁と同時にバッターがボテボテのゴロを打っても、三遊間と一・二塁間が広くなっているため、その間をボールが抜けてヒットになる可能性が高くなります。ヒットゾーンが広くなるわけですね。

|

|

▼守備の混乱をまねく

「ヒットエンドラン」という攻撃は「盗塁」と「ヒッティング」を同時に行うため守備側の混乱をまねくことも多くあります。内野手は盗塁阻止のためセカンドベースに入ったのに、その間を抜かれてヒットになるわけですから、盗塁の時も思い切ったベースカバーができなくなります。守備に「迷い」が出て、結果的に盗塁も決まりやすくなったりします。また、ランナーはワンヒットで2つ先の塁を奪うわけなので、守備側は相手にいいようにかき回されている印象を持ちます。これがたいへんなストレスになるので、ランナーが塁に出るたびに守備側に精神的プレッシャーを与えることが出来るのです。

▼ダブルプレーを防ぐ

一塁ランナーの足が遅い場合、せっかくのチャンスを内野ゴロのダブルプレーで失ってしまうことがあります。ヒットエンドランはそのダブルプレーを防ぐために使われることもあります。

このようにヒットエンドランは、なかなか打ち崩せない剛速球投手や多彩な変化球で攻めてくる好投手に対して使われる奇襲攻撃で、点を取れないときは有効な手段になります。また試合で劣勢の時や、試合そのものが膠着(こうちゃく)して動かない時に「流れ」を変える攻撃手段としても使われます。この他には消極的なバッターに対して、積極的に打たせるために用いられることもあり、いろんな意味合いを持っているようです。

ヒットエンドランの条件

ヒットエンドランは確かに有力な攻撃手段ですが、ある程度条件が揃わないと仕掛けてもうまくいかないことがたくさんあります。ヒットエンドランがうまく決まる条件をいくつかあげてみました。

■相手がコントロールの良い投手の場合

試合でも経験があると思いますが、投手が荒れ球でコントロールが定まらない場合、ヒットエンドランを仕掛けても打てるコースにボールが来なくてうまく打てずに失敗に終わることが多くあります。コントロールが悪い投手にヒットエンドランを仕掛けるのはあまり得策ではないのかもしれません。

|

■バッターの技術

右打ち(ライト方向へ打球を打つこと)が上手なバッターならば、ライト前のヒットで一塁ランナーをいっきに三塁まで進めることができます。ヒットエンドランではランナーの進行方向と逆の方へ打つ技術が必要となってきます。左打者の場合、右打者と違って引っ張るだけで進塁打になるので、ヒットエンドランを仕掛けるには有利かもしれません。

|

■カウント

初球、0-2、1-3、2-3、1-2などが主にヒットエンドランを仕掛けるカウントです。「初球」は奇襲的な要素が強いです。基本的に打者有利のカウントで仕掛けるようです。

|

■ランナーとアウトカウント

ヒットエンドランは「ワンアウト一塁」の場面でよく使われ、ランナーを一・三塁という形にするのが理想です。この他にも「ノーアウト一塁」「ワンアウト一・三塁」「ワンアウト一・二塁」などがありますが、基本的にランナーやアウトカウントには制限がないので様々なパターンが考えられるそうです。

|

|

■まさかこんなところでヒットエンドラン?

|

|

ヒットエンドランは奇襲攻撃なので、誰も予想もしていないような場面で使うほど意外とよく決まります。

●ツーアウト一塁

アウトカウントがすでにツーアウトなので、たとえ打者が打ち上げても、またライナーであってもダブルプレーの危険がなく、逆に開き直って仕掛けられる場面です。相手が好投手でなかなか打ち崩せないとき、ツーアウトというアウトカウントから考えても、何もしないよりもこういう奇襲攻撃を仕掛けていった方がチャンスが広がる可能性が高いのかもしれません。ただし、捕手の肩が弱い場合は、盗塁でランナーを進める方がいいかもしれません。

●ランナー三塁

ノーアウト、ワンアウトでランナーが三塁のとき、ランナーがホームへスタートを切ると同時にバッターがヒッティングに出るというものです。スクイズのヒッティング版。これは女子軟式野球界では多く使われている攻撃。例えば満塁の時にスクイズをしてもランナーが詰まっているのでホームに投げられてフォースアウトになることが多いですが、ヒットエンドランにならば球をたたきつけて前進守備の内野手の頭を越えれば(内野手の間を抜ければ)確実に得点できます。主にサドンデスルールの時に多用されているように思います。

|

|

ヒットエンドランの技術

それでは、ヒットエンドランのときに必要な技術を、「ランナー」と「バッター」の2つに分けて説明します。走塁においてはランコーの役割も重要ですので、ランナーの部分で説明しています。

ランナーの技術

ヒットエンドランは1本のヒットで一塁ランナーを三塁まで進めるのが理想の形。そのためランナーは判断よく走ることが必要になってきます。

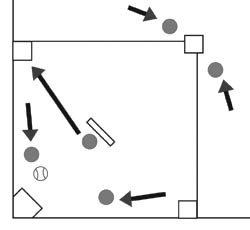

▼ボールが左方向に飛んだ場合の走り方

|

|

投手の投球動作の開始と同時にスタートを切り、数歩走ったところで打者の方を見ます。フライの場合は1塁ベースに戻り、空振りした場合は、盗塁に切り替えて2塁ベースまでまっすぐ走ります。 投手の投球動作の開始と同時にスタートを切り、数歩走ったところで打者の方を見ます。フライの場合は1塁ベースに戻り、空振りした場合は、盗塁に切り替えて2塁ベースまでまっすぐ走ります。

左方向の打球は、1塁ランナーが打球の行方を確認できるので、3塁へ進むかどうかはランナーが判断してもかまいません。レフト前ヒットは3塁ベースに近いので3塁へ進塁するのは得策でないと思われます。女子野球の場合、サードへショートへの内野ゴロが転がれば、内野手(特にファースト)の肩の強さなどを考えて、内野手が1塁へ送球した後に3塁へ進塁するのもひとつの手段です。もちろんランコーはランナーに対して「ゴー」か「ストップ」かを指示します。 左方向の打球は、1塁ランナーが打球の行方を確認できるので、3塁へ進むかどうかはランナーが判断してもかまいません。レフト前ヒットは3塁ベースに近いので3塁へ進塁するのは得策でないと思われます。女子野球の場合、サードへショートへの内野ゴロが転がれば、内野手(特にファースト)の肩の強さなどを考えて、内野手が1塁へ送球した後に3塁へ進塁するのもひとつの手段です。もちろんランコーはランナーに対して「ゴー」か「ストップ」かを指示します。

ランナーは3塁の手前でランコーの指示を受けます。打球が外野手の間を抜けた場合は、ランコーがホームに行くのか3塁でストップなのか指示します。また3塁ベースでタイミングがきわどい場合は、きちんとスライディングをするようにランナーに指示するなど、ランコーはヒットエンドランでは責任重大なポジションです。 ランナーは3塁の手前でランコーの指示を受けます。打球が外野手の間を抜けた場合は、ランコーがホームに行くのか3塁でストップなのか指示します。また3塁ベースでタイミングがきわどい場合は、きちんとスライディングをするようにランナーに指示するなど、ランコーはヒットエンドランでは責任重大なポジションです。

|

|

|

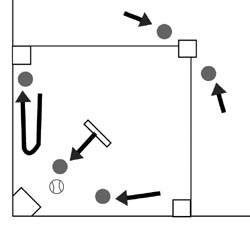

▼ボールが右方向に飛んだ場合の走り方

|

|

スタートを切った後に打者を見て打球を確認します。 スタートを切った後に打者を見て打球を確認します。

打球が右方向の場合、ランナーは打球の行方を見ることができないので、2塁ベースを回る前に3塁のランコーの指示(ゼスチャーなど)を見て3塁へ進むかどうか判断します。この場合、ランコーは必ずランナーに対して指示しなければなりません。ライト前などに打球が抜ければ3塁まで進塁させますが、内野ゴロの場合は2塁でストップ。 打球が右方向の場合、ランナーは打球の行方を見ることができないので、2塁ベースを回る前に3塁のランコーの指示(ゼスチャーなど)を見て3塁へ進むかどうか判断します。この場合、ランコーは必ずランナーに対して指示しなければなりません。ライト前などに打球が抜ければ3塁まで進塁させますが、内野ゴロの場合は2塁でストップ。

ランナーは3塁の前でランコーの指示を受けます。ランコーも打球が外野手の間を抜けた場合は、ホームに行くのか3塁でストップなのか指示します。また3塁でのスライディングの有無も指示します。 ランナーは3塁の前でランコーの指示を受けます。ランコーも打球が外野手の間を抜けた場合は、ホームに行くのか3塁でストップなのか指示します。また3塁でのスライディングの有無も指示します。

|

|

バッターの技術

ヒットエンドランでバッターが気をつけることはだいたい以下の通りです。

■どんな球でもとりあえずバットに当てて転がす。

■できればライト方向へ打つ(一塁ランナーの進行方向と逆へ打つことで、一塁ランナーを三塁まで進めることが目的)。

■内角のボールをイメージして待つ(右打ちだからといって外角の球を最初に意識しすぎると、逆をつかれて内角に球が来た場合、手が出ないことが多いため)。

バッターはとにかく球のコースに逆らわず転がせばいいので、右打ちを意識しすぎて内角の球に手が出ないということのないように。ヒットエンドランのいいところは、それを仕掛けることでヒットゾーンが広くなり、ボテボテの内野ゴロもヒットになる点です。だからとにかく転がせばいいと考えて気楽に打席に立てばいいのではないでしょうかね。あんまり右打ち、右打ちと考えるとできるものもできなくなりそうです。

*************************************************************

ちゅ〜ことで今回はヒットエンドランについてまとめました。まぁ、いつになくマジメに取り組んでます。次回はバントエンドランについて紹介したいと思います。私自身、けっこう適当にエンドランをしていましたが、つき詰めれば奥が深いもんですね。ま、ここまできっちりやらなくても決まるときは決まるんでしょうが、とりあえずアカデミックにヒットエンドランを取り上げてみました。しかし、個人的にはそれほどエンドラン信仰が厚いわけではありません。バッターが打ち上げてダブルプレーなど、リスクも大きいのでめちゃくちゃ練習しないと多用は出来ないのではと思ってます。ま、そんなわけで今回はご参考までにということですね。

参考:「見てわかる野球」田中国重・監修(西東社)、「基礎からの野球」宮坂善三・著(ナツメ社)、「アマチュア野球教本」功力靖雄(ベースボールマガジン社)

NO.56 バントエンドラン(2004.7.10)

っちゅうことで、前回の「エンドラン」続きで今回は「バントエンドラン」です。まぁ、これまたいろいろきちんとした方法があるそうで、一度自分でも勉強し直そうと思います。けっこうええ加減にやってるんですよね〜。バントも転がせばええか、ってくらいに考えてたんですが、なぜその方向に転がす必要があるのか、っちゅうことを考えるのも大切かもしれません。野球って奥が深いですね…。

バントエンドランとは

バントエンドランは1つのバントで一塁ランナーを三塁まで進める攻撃です。ヒットエンドランと同様に「盗塁」と「バント」を同時に仕掛けるため、守備側の混乱をまねきやすい特徴があるようです。言ってみれば守備の盲点をついた奇襲攻撃ですね。それではそのバントエンドランの効果というか特徴を次に挙げてみました。

▼サードベースがガラ空きになる

|

バントエンドランは、まずランナーが盗塁を試みるため、内野手のショートとセカンドはセカンドベースに移動します。次にバッターがバントの構えをするため、サードファースト、ピッチャーが前にダッシュしてきます。バッターがサード前へバントすると、サードがボールを処理するために前に来ます。すると右図のようにサードベースがガラ空きになり、ランナーはそのサードベースを狙って進塁できるというわけです。

守備面で未整備のチームはうまくいけばセカンドも2塁カバーへ動いてますので、1塁に入るのが遅れてバッターランナーもセーフ、ということもあり得ます。

このように一度守備をかき乱されると、次にランナー1塁になったときも、バントエンドランを警戒してサードは前に思い切ったダッシュができませんし、セカンドも思い切って2塁に入れなくなります。このように守備側に「迷い」を生じさせることも機動力野球の効果のひとつだと思います。

|

|

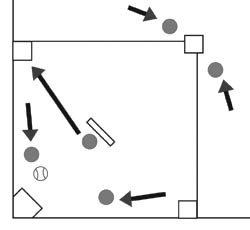

▼守る側は?

逆に言えば、守る側は「迷い」が生じないようなフォーメーションを組む必要があります。簡単に言うとなるべくベースを空けないようにすることが重要です。バントがサード方向へ転がったとき、サードとピッチャーが捕りにいきますが、このうち捕球しなかった方がすぐにサードベースへカバーに向かわなければなりません(下図)。これは、バントエンドランの時だけではなく、ランナー1塁からの送りバントの時も同じです。

|

サードが捕球した場合

|

ピッチャーが捕球した場合

|

|

|

|

●サードがバント処理するときはピッチャーがサードベースカバーをする。

|

●ピッチャーがバント処理するときはサードがサードベースカバーに入る。

|

バントエンドランの条件

バントエンドランはランナーの足が遅いときや、相手のバントシフトが完璧で送りバントをしても二塁でアウトになってしまうような場合に使われている戦法で、もともとはランナーを1つ先の塁に送るための攻撃でした。これをより攻撃的にしたものが1つのバントで2つ先の塁、つまり三塁まで進む形のバントエンドランです。一塁ランナーの足が速いとき、または守備の面でまだ未熟なチームに対しては、有効な攻撃のひとつになります。バントエンドランは「ノーアウト・ワンアウト一塁」の場面でよく使われ、この他にも「ノーアウト、ワンアウト一・二塁」などで使われます。

バントエンドランの技術

それでは、バントエンドランのときに必要な技術を、「ランナー」と「バッター」の2つに分けて説明します。走塁においてはランナーの役割も重要ですので、ランナーの部分で説明しています。

ランナーの技術

基本的にはヒットエンドランと同じです(※ヒットエンドランの部分を参考)。ちょっと面倒なので省略します。「盗塁」と同時に「バント」を仕掛けるため、ランナーはバントがフライになったときや、空振りになったときは気をつけて走塁しなければなりません。

バッターの技術

最初にも説明しましたが、バントをサード側に転がすことでサードベースが空き、一塁ランナーが三塁まで進みやすくなります。なるべく投手に捕られないようにうまくバントしなければなりません。

守備面が未整備のチームは、「盗塁」と「バント」という攻撃に対して、ヒットエンドラン以上に守備の混乱をまねきやすいようです。ランナーが盗塁をすることでショートとセカンドが二塁ベースへ入ります。次にバッターがバントの構えをすることでサード、ピッチャー、ファーストが前へダッシュしてくるが、この時セカンドは二塁ベースへ入っているためファーストあるいはピッチャーが一塁ベースのカバーに遅れると三塁ベースだけでなく一塁ベースさえガラ空きになることがあります。その結果、バントしたバッターランナーもセーフになることがあります。このような守備の混乱がさらなるエラーを誘うことも多いわけですね。ということで、バッターは「サード側へバント」というのを心がけてみてください。

サード側にバントする

*************************************************************

というわけでいかがだったでしょうか「エンドランシリーズ」。ま、適当に調べてる部分もあるんであまり鵜呑みにしないでくださいね。こんなこともあるのかのぅ〜、ってくらいで参考にしていただければと思います。こんだけ偉そうに書いても私が完璧にサード側にバントを転がせるはずもなく、もっと日々の練習で意識づけてやっていこうと考えてます。たとえば練習始めにやっているトスバン&バント練習の時に、自分で「送りバント」「スクイズのバント」「バントエンドランのバント」というように場面設定をして取り組むとかですね。技術の向上ってそんなとこからなのかもしれませんね。

参考:「見てわかる野球」田中国重・監修(西東社)、「基礎からの野球」宮坂善三・著(ナツメ社)、「アマチュア野球教本」功力靖雄(ベースボールマガジン社)

NO.57 スクイズ(2004.8.29)

と、いうことで、今回はスクイズです。これももともとは個人的なページで展開していたデータの使い回しなんですがね。心を入れ替えて更新しようと言いながら、極力ラクをしようという魂胆です。で、スクイズというとメジャーな戦術ですが、これまたそれほど詳しく突っ込んで考えたことがなかったので、一度ちゃんと取り組んでみようと思って調べた内容です。でもいつもどおりテキトーに調べてるんで、けっこう怪しいところもありますよ。ほんまに参考程度に読んでくださいね。量も多いですが…。

●スクイズとは?

まず、スクイズとはどういうものかというと、ランナー3塁の場面で、どうしても1点が欲しい時に仕掛ける攻撃です。ノーアウト、あるいはワンアウトランナー3塁でランナーは投手が投球動作に入ったらスタートを切り、バッターはバントをしてランナーをホームにかえすという戦術です。「スクイズ」とは、「搾る」というのが直訳で、「squeeze a lemon」、つまりレモンを搾るように、1点を搾り取るという意味からきているそうです。今回は、攻撃側からみたスクイズと、守備側からみたスクイズについてとりあげます。

スクイズの効果は?

スクイズはまず1点を取ることが目的ですが、その他にもいろいろと効果があります。例えばスクイズは打たれて得点されるわけではないので、相手のバッテリー、特に投手に精神的なダメージ与えることができます。

また機動力を使った戦術そのものがそうだと思うんですが、スクイズのような攻撃は相手チームに心理的プレッシャーを与えられるという利点があります。逆にランナー3塁でもまったくスクイズを仕掛けてこないチームは、ピッチャーもバッターとの勝負だけに集中できるので楽なわけです。例えば、試合中1度でもスクイズを試みれば、その後ランナー三塁の場面になるたびにバッテリーはスクイズを警戒しなければなりません。「このチームはスクイズをしてくるぞ」と思わせることで相手バッテリーにプレッシャーを与えることができます。相手投手はスクイズを警戒するあまりボール球を投げて四球を出したり、ウェストボールを多投してカウントを悪くして、最後には甘い球を投げざるを得なくなります。そして、その結果ランナーをためてヒットを打たれ、大量失点につながるパターンにつながるわけです。

つまりスクイズの成功・失敗という問題の前に「こいつらはスクイズをやってくるかもしれないぞ」と思わせるだけでも相当な効果があるわけですね。そういう意味でも、スクイズのサインがでていない場面でランナーがスクイズのスタートを切るふりをするとか、バッターがバントのフェイントをしてみるだけでも相手投手は神経をすり減らしてしまうので、機会があればそういうこともやってみるのもええかもしれませんね。

スクイズをするには?

と、いうことで、次にスクイズを仕掛けるときに注意しておきたい点について、「バッター」、「ランナー」、「その他」に分けて簡単に説明したいと思います。今までは深く考えずにバントしたり、適当にスタート切ったりしてましたが、もうちょっと成功率を考えてきちんと取り組もうと思います。

バッター

バッターがバントをするときに気をつけることはだいたい以下の通りです。

- 投手側の脇(右打者なら左脇)をしめ、バットのヘッドを下げない。

- 重心を低くして構える。

- なにがなんでもバットにボールを当てる。

- バッターボックスから足が出ないようにする。

- サードかファースト側に転がす。投手の正面に転がすことは避ける。

- あまり早くバントの構えをしない。

|

ワンポイント

|

|

バッターがあまり早くバントの構えをすると投手に見破られて、バットの届かないところにボールをはずされることがあります。また投手がサードへ牽制球を入れるのに、投球動作に入った瞬間、バッターがこちらに投げてくると勘違いしてバントの構えを少ししただけで、キャッチャーにばれるので注意が必要です。例えばバントをするためにバットを持ちかえる仕草、短く持つ仕草、持ち直す仕草、バントの時の足の運びなど、何気ない動きもキャッチャーが見てるので注意してください。

というわけで、なるべくバントの構えは遅くした方がいいのですが、遅すぎると間に合わずにバントできないことが多いです。バントの構えをするタイミングは、投手が踏み出した足を着地させた瞬間がよいらしいのでお試しくださいませ。「ボールを離す直前」という説もありますが、実際は間に合わないことも多いので難しいのではないかな〜と思います。

|

|

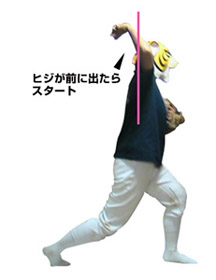

ランナー

ランナーがスタートを切るときに気をつけるのは以下の通りです。

- あまりはやくスタートを切らない。

- スタートを躊躇(ちゅうちょ)しない。ためらわない。

|

ワンポイント

|

|

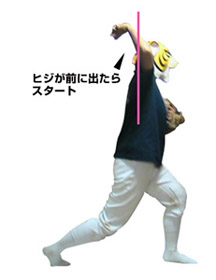

バッターのバントの構えと同じで、スタートが早すぎると投手に見破られて、ボールをバットの届かないところにはずされたり牽制球を投げられたりすることがあります。ランナーがスタートを切るタイミングは、投げる投手の肘が前にでた瞬間がよいらしいです。スタートを切るまではゆっくり横にステップし、肘が前にでた瞬間、体を切ってホームに向かいます。と、言ってもスタートを切るタイミングは諸説あると思うので、この通りでなくてもいいと思いますよ。あまりスタートを早く切りすぎない、ということが大切なんだと思います。また、バッターがバント決められるかどうか怪しいときでも、投手がランナーの動きに驚いて暴投することもあるのでためらわずにスタートを切ることが大事です。

|

|

その他

◎スクイズをするカウント

初球、0-2、1-2が多いです。0-3、1-3というのもありますが、基本的にバッテリーが次にストライクを入れたいというカウントでスクイズをすることが多いです。

◎サイン

スクイズはサインを見破られたらおしまいなので、スクイズのサインが何種類もあったり、複雑でわかりにくいこともあります。また、フラッシュサインといってひとつの動作だけのサインもあります。例えば、「監督が腕組みをしたらスクイズ」というように何気ない仕草がフラッシュサインに使われます。

見破られるスクイズ

スクイズで心がけなければいけないことは、「スクイズを悟られない」ということです。バッターやランナーの何気ない仕草がスクイズの合図となって相手に見破られていることは多いです。スクイズが予想される仕草の例をいくつかあげておきますので、よかったら参考にしてみてください。

バッターのあやしい仕草

- サインが出た直後は何か落ち着かない、緊張している、ソワソワしている、顔がこわばっている

- 三塁ランナーをやたら気にする、三塁ランナーの方を何度も見る、目で合図を出す

- 不自然なくらい打つぞ、打つぞという仕草を見せる

- サインを何度も確認する

- いつもはバットを長く持っているのに、その時だけ短く持っている(バントのため)

- 打席の立つ位置がいつもと違う

- サードへ牽制球を入れたとき、バットをバント用に持ち直す仕草をする

ランナーのあやしい仕草

- サインを何度も確認する

- 緊張してどこかぎこちない、余裕がない、無駄な動きが極端に減る

- 第一リードが大きくなる

ランコーとベンチのあやしい動き

- ランコーの動きが不自然になる(それまでと違う行動を取ったりします。急に必要以上にランナーに声をかけたり、逆に急に黙り込んだりなど)。

- ベンチでは、スクイズのサインがでるとそれを見ていたベンチ内にいる選手も緊張してシーンとした雰囲気になることがある。これも相手にスクイズを悟られる原因。

このほかにも、ランナー・バッターの双方がサインを見ているときはスクイズの可能性がありますが、どちらか片方がまったく見ていないときはスクイズはないと考えられます。試合中に相手の動きを観察していると、相手の監督さんがスクイズのサインを出したそうにしているときもあるのに、どちらかがサインを見ていないということがけっこうあったりします。ま、できるだけランナー三塁という場面ではランナーもバッターもサインを確認するようにするのがのぞましいかもしれませんね。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

こんな感じで、スクイズ攻撃編をまとめてみました。スクイズは、普段練習では出来ているのに試合になるとまったく決まらない選手が多いのではないでしょうか。これは、試合という緊迫した場面で「絶対決めなければならない」という精神的な圧迫がかかるからのようです。確かにスクイズバントは絶対に決めなければなりませんが、「スクイズ」という行為は失敗・成功にかかわらず、一度やるだけでその後に相手チームにいろいろなプレッシャーを与えることができます。スクイズが苦手な人は、スクイズの形を見せるだけでも充分効果的と考えてプレーすればどうでしょうか。

スクイズをしてくるチームに対して、ある程度対抗できる手段を持っていると、スクイズを仕掛ける方もやりずらいことがあります。三塁牽制ひとつするだけでもスタートを遅らせることができるので、充分な抑止力になると思います。また、スクイズが決まっても1点しか入りませんし、スクイズを警戒するあまり四球を連発してリズムを崩し、大量失点につながることのないようにすることも大切です。

それでは具体的にスクイズをしてくる場面と、その防ぎ方を考えてみましょう。

相手がスクイズをしてくる場面は?

相手がいつどんな場面でスクイズを仕掛けてくるか、予測を立てることでスクイズを阻止することができます。一般的にスクイズをしてくる場面をいくつか例にあげてみました。しかし、各チームの監督によって仕掛けてくる場面も違ってくるので、ほんまに参考程度にしてください。

- 「だめ押し点を取るとき」「終盤で勝ち越し点を取るとき」「先制点をとるとき」「終盤で同点にするとき」「決勝点をとるとき」など。

- 一般にはワンアウトランナー三塁、この他にワンアウト一・三塁、ワンアウト二・三塁な どワンアウトの場面が多いと言われています。もちろんノーアウトでランナーが三塁にいるケースでもスクイズの可能性は高いです。

- カウントでは、初球、0-2、1-2、0-3、1-3のときにスクイズを仕掛けてくることが多いようです。

- 守備側のリズムが崩れたときにスクイズを仕掛けてくることがある(三盗直後の初球、エラーの直後の初球、長打を打たれた後の初球など)。

スクイズを防ぐには?

スクイズを防ぐにはいくつか方法があるそうです。相手のサインや仕草を読んで(攻撃のページを参照)事前にスクイズを察知し、バットの届かないところへボールを投げる(ピッチドアウト、ウェスト)のもひとつの方法ですが、それはあくまでスクイズをしてくるとわかった場合です。たいていは相手がいつ仕掛けてくるかわかりません。しかしスクイズを防ぐためにいくつかの手段があるので、参考にしてください。

- 相手の監督がサインを出す前に、ベンチや内野手から「スクイズがあるぞ!」と連呼させて、相手監督に言葉のプレッシャーをかけて牽制し、スクイズを断念させる。

- 初球スクイズをさせたくないときは、タイムをとっていかにも具体的なスクイズ対策を指示したかのように振る舞う。

- スクイズをしてきそうな場合はまず一球目に三塁へ牽制球を入れて、相手の動きを探る。あるいは三塁牽制を多用して打者の変化を観察する(例えばスクイズの時はバットの握りが短くなるなど)。

- 捕手が投球の前から立ち上がり、ピッチドアウトをするふりをして、三塁ランナーに本塁突入を断念させる。そのあとで捕手が座り、ストライクを投げてもランナーはスタートを切れないのでスクイズを阻止できることがある。これはエンドランの時も有効です。

- 次の投球でスクイズを仕掛けてくるかどうか確率が半々の場合は、内角高目の速球や外角低めの変化球が有効。どちらの球もバントを成功させるのが難しいコース。

また、投手が投げている途中にスクイズだとわかる場合があります。ランナーのスタートが早かったり、バッターのバントの構えが早すぎると、そこからスクイズを察知してピッチドアウトで阻止することができます。この時、投球動作の途中で突然外角へ大きくはずし過ぎると捕手が対応しきれず、暴投になることもあるので注意が必要です。投球動作中にスクイズと見破った場合、ワンバウンドや極端に低い球を投げることもバントを防ぐためにかなり有効な手段の1つとなっています。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

と、いうことで守備の面からスクイズを見てみました。スクイズを防ぐ手段はいくつかあると思うんですが、相手チームによって仕掛けてくる回数もタイミングも違うので、相手の監督をよく研究することも必要となるかもしれませんね。またスクイズはそれほど高い確率で決まる攻撃手段でもないので、必要以上に警戒しなくてもいいと思います。スクイズを警戒しすぎて思うような投球ができなくなることこそ、相手の思うつぼかも。一点与えたかわりに、一個アウトをもらえたと考えて、決められてもすぐ気持ちを切り替えた方がいいかもしれません。スクイズでもぎ取られた1点も、試合の流れによっては味方の連打で簡単に逆転したりということもたくさんあるんじゃないでしょうか。

以上、スクイズについてでした。私個人的には、それほどスクイズが決まる確率が高いとは思いませんし、神経質に警戒する必要もないと思うのですが、スクイズの可能性がある場面で何もしないで決められるより防げる手段があるならばとことんやってみたいと思います。また攻撃をする側でも、相手バッテリーといろんな駆け引きをしてスクイズを決めてやろうと思います。決まったときは気持ちいいですよね。そしてそういう戦術をめぐる攻防、駆け引きにこそ、野球の醍醐味があるんじゃないかと思います。そんなわけで珍しくマジメに取り組んでみたスクイズ、よければ参考にしてみてくださいませ。

参考:「見てわかる野球」田中国重・監修(西東社)、「基礎からの野球」宮坂善三・著(ナツメ社)、「アマチュア野球教本」功力靖雄(ベースボールマガジン社)

※2004年11月より新レイアウトです

| No.58 牽制をオタクする・その1(2004.11.23) |

|

今回は牽制(けんせい)についてです。女子野球選手でソフト出身の人が野球を始めるとき、最初に「?」と思うのが牽制ではないでしょうか?私も牽制についてはあやふやに覚えてるので、これを機会にちゃんと頭に叩き込もうと思います。それでは3回に分けて牽制についてオタッキーに掘り下げてみます。まずは第1回目。(※基本的に右投手の牽制について書いています)

■牽制球の目的

まずは牽制球の目的ですが、簡単に言うと(1)ランナーのリードを小さくして容易に盗塁(進塁)をさせない、(2)ランナーを刺す、(3)バッターのタイミングをずらす、(4)相手の作戦をさぐる、…というところなんだそうです。(3)と(4)に関してですが、牽制にはバッターの打ち気をそらしたり、また牽制球を投げてバッターやランナーやベンチの反応を見て相手の作戦をさぐるという役割もあります(前回のスクイズ編を参照)。

■牽制の種類

牽制には「プレートを踏んだまま投げる牽制球」と「プレートを外して投げる牽制球」があります。また牽制には「偽投」といって「投げるマネ」をするだけの牽制もあります。これらの種類の組み合わせでボークになったり、ならなかったりします。今回は技術的なことよりも、そのあたりのルールに注目しながら牽制を取り上げてみたいと思います。

■牽制のタイミング

牽制を投げるタイミングですが、「ランナーの足が交差した瞬間」「ランナーの目がピッチャーから離れた瞬間」「キャッチャーとのサイン交換中」などなど。他にも「ここで相手が何か仕掛けてくる!」という瞬間や、1球牽制を入れて様子を見ようという時に投げるそうです。

■1塁牽制

それでは1塁牽制から説明しましょう。ただ、写真のモデルが私なので、決して決して参考にはしないでくださいね。キャッチャーなのでピッチャーの動きがよくわからなかったんですよ。だいたいこんな感じかな〜、と思ってみてください。すんませんねぇ…。1塁牽制では「プレートを外して投げる牽制」と「プレートを踏んだまま投げる牽制」を説明します。

【プレートを外して投げる牽制】

プレートを外して投げる場合は、プレートを外した時点で「偽投」(投げるマネ)することができますし、外すだけで投げる動作をしなくてもかまいません。プレートを外して投げる牽制はランナーを刺すというより相手の様子を見たり、リードを小さくしたり、バッターとのタイミングを外したりってところで使われることが多いと思いますよ。

セットポジションで、肩越しにランナーの動きを探ります。このときランナーを見るために肩が動いたりするとボークになるので気をつけてください。 セットポジションで、肩越しにランナーの動きを探ります。このときランナーを見るために肩が動いたりするとボークになるので気をつけてください。

次にプレートから軸足を真後ろに外します。このとき、軸足を前や真横に外すとボークになります。 次にプレートから軸足を真後ろに外します。このとき、軸足を前や真横に外すとボークになります。

プレートから軸足を外したらサッと体を切り返して左足を1塁方向へ踏み出します(プレートを外して投げる場合は特に左足を1塁方向へ踏み出さなくてもボークにはなりません。下図の「足の運び2」を参照)。素早く肘をあげ、ボールを右耳の横にセットして投球動作を小さくしてスナップスローで投げます。このへんはうちの「ワガママ投手陣」の飲んだくれ投手Wと気まぐれ放浪投手Yが意外にも上手いんですよね…。 プレートから軸足を外したらサッと体を切り返して左足を1塁方向へ踏み出します(プレートを外して投げる場合は特に左足を1塁方向へ踏み出さなくてもボークにはなりません。下図の「足の運び2」を参照)。素早く肘をあげ、ボールを右耳の横にセットして投球動作を小さくしてスナップスローで投げます。このへんはうちの「ワガママ投手陣」の飲んだくれ投手Wと気まぐれ放浪投手Yが意外にも上手いんですよね…。

投げる位置はファーストがランナーにタッチしやすいように、1塁ベースのちょっと内側のひざ元あたりがいいそうです。 投げる位置はファーストがランナーにタッチしやすいように、1塁ベースのちょっと内側のひざ元あたりがいいそうです。

|

[足の運び1]こちらが一般的

|

[足の運び2]足を1塁側へ向けず腰をひねりながらクイックで投げる

|

|

【プレートを踏んだまま投げる牽制】

「1塁牽制」ではプレートを踏んだまま投げる場合は、「偽投」(投げるマネ)することができません。プレートを踏んだまま偽投をするとボークになります。ただし2塁牽制や3塁牽制の場合は、踏み出す足がその塁の方向へ踏み出されていればプレートを踏んだまま偽投をしてもかまいません。また、プレートを外して牽制するよりも素早く投げることが出来るので、ランナーを刺すのに使われる牽制です。

●ワンポイント●

牽制球を投げるとき、セットポジションから投球動作を開始するまでの間合いを長くしたり短くしたりして、ランナーがスタートを切りにくくしたり、タイミングをずらしておびき出す方法があります。これも牽制技術のひとつですね。ランナー1塁で盗塁やエンドランが考えられそうな場合はぜひとも試してみてください。

|

■2塁牽制

次は2塁牽制です。2塁の牽制はスコアリングポジションにいるランナーのリードを極力小さくさせるためにも重要な牽制です。また、2塁牽制には右回りと左回りの牽制があります。もちろんそれぞれプレートを外して投げたり、プレートを踏んだまま投げたりもしますが、右投手の場合、右回りではプレートを踏んだまま、左回りではプレートを外して投げることが多いようです。

【左回りの牽制】

左回りの牽制では、プレートを外して投げることが多いようですが、もちろんプレートを踏んだまま左へ回転して投げる方法もあるようです(下図「足の運び2」参照)。機会があれば試してみてくださいね。ここではプレートを外す左回り牽制を説明します。

|

[足の運び1]プレートを外して左回りで投げる牽制です。こちらが一般的でしょうか。

|

[足の運び2]プレートを外さずに左回りで投げる牽制です。軸足をプレートから外さずにかかとをあげて親指の付け根を中心に左へ回転し、左足を2塁ベースへ踏み出して投げます。

|

|

【右回りの牽制】

右回りの牽制では、プレートを踏んだまま投げる牽制が多いです。これは投球動作とほぼ同じ動きから牽制球を投げます。バッターに投げると見せかけてランナーをおびき出して刺す牽制ですね。この牽制で注意しなければならないのは、足をあげた状態で投球動作を止めたり、一連の動作としてみなされないような動きをした場合、ボークになってしまうことです。投げ終わるまでスムーズな投球動作を心がけてください。下の写真はあまり上手く出来てませんが、勘弁してくださいね〜。

■3塁牽制

最後に3塁牽制です。3塁での牽制は、スクイズなど相手の戦術を探るためにも必要不可欠なものになってきます。ここではプレートを踏んだままの牽制が難しそうなのでそれについて説明していきます。この牽制で気をつけなければいけないのは、あげた左足が軸足を越えて交差してしまうとボークになるという点です。また、踏み出す足がしっかり3塁方向を向いていないとこれもボークになることがあります。3塁にランナーがいるときにボークをおかすと1点入ってしまうので、この2つの点に十分気をつけて投げてくださいね。

ランナーを刺す場合は、セットポジションの時に顔はなるべくバッターの方を見ていてください。 ランナーを刺す場合は、セットポジションの時に顔はなるべくバッターの方を見ていてください。

次に投球動作に入って足をあげますが、このときも出来る限り投げるギリギリまでバッターの方に視線を向けていてください。また、このときに左足をまっすぐ上げずに後ろの軸足を越えて交差してしまうとボークになりますので気をつけてください。 次に投球動作に入って足をあげますが、このときも出来る限り投げるギリギリまでバッターの方に視線を向けていてください。また、このときに左足をまっすぐ上げずに後ろの軸足を越えて交差してしまうとボークになりますので気をつけてください。

上げた足を3塁方向へまっすぐ踏み出して投げます。このときしっかり3塁方向へ踏み出さないとボークをとられることがあるので気をつけてください。 上げた足を3塁方向へまっすぐ踏み出して投げます。このときしっかり3塁方向へ踏み出さないとボークをとられることがあるので気をつけてください。

投げ終わった後もしっかり3塁方向を見てください。ちなみにこの牽制の方法でも、もちろん偽投は可能です。 投げ終わった後もしっかり3塁方向を見てください。ちなみにこの牽制の方法でも、もちろん偽投は可能です。

|

●視線でランナーの動きを抑える●

上記ではランナーを刺す場合について書きましたが、もちろんランナーの動きを抑えるための牽制もあります。このようにランナーをじっと見て、いかにも牽制を投げる雰囲気を出してベースに釘付けにしておく方法もあります。そのまま牽制を入れる振りをしてホームに投げてもいいですしね。足をゆっくりあげてランナーの動きを観察しながら、牽制球に変えたり、スクイズの場合はウエストボールを投げたりするわけです。女子野球の経験豊富な投手は、投球動作中にサードランナーとバッターの両方をちらちら見て「目」で牽制しながら投げたりしていました。ランナーはスタートを切りにくそうでしたよ。

|

|

と、いうわけでいかがだったでしょうか、「第1回 牽制をオタクする」。詳しいことはちゃんとした指導者に聞いてくださいね。今回、内容も少なくしようと思ったのにやっぱり多くなってしまいましたね。ま、次回からもっと少量にしようかと思います。次回はボークについて例を挙げて簡単に説明していきたいと思います。

▼参考文献:「野球ピッチング」林裕幸監修(西東社)、「野球上達ブック・ピッチング」伊藤栄治監修(成美堂出版)、「野球指導の手引き」スポーツ科学トレーニングセンター編集

|

| No.59 牽制をオタクする・その2(2004.12.8) |

|

「牽制をオタクする・第2回」は『ボーク』について取り上げていきます。牽制のボークと言ってもなにがどうなのかよくわからない人も多いかと思います。私もさっぱりわかりません。ということなので、わけわからんという人は一緒にオベンキョーしましょう。

■ボークってなんじゃ?

では、まず「ボーク」そのものについて簡単に説明しましょう。ボークとは主にピッチャーが行った反則行為で、ランナーがいるときにボークをおかすとそのランナーに1つの進塁が与えられます。ちなみにキャッチャーも、キャッチャーボックスを出たらボークになるとか、いろいろあるそうですよ。

■牽制を投げるときのボーク

さて、それでは牽制球を投げるときのボークについて、あれこれ説明していきましょう。前回取り上げた分と重複するところがあるかもしれませんが、もう一回読んでくださいませ。

●プレートを前に外すとボーク

|

プレートを外して投げるときの注意ですが、右の図のように、軸足を前(ホームベース側)や真横に外して投げるとボークになります。必ず後ろ(2塁側)へはずしてください。

|

|

●踏み出す足に注意!

プレートを踏んだまま牽制球を投げる場合、踏み出す足は必ずその塁の方向へまっすぐ踏み出さなければボークになります(1塁、2塁、3塁どの塁でも)。ただし、プレートを外して投げる場合は、塁に向けて足をステップしなくても投げることが出来ます。

●プレートを踏んで牽制するとき、投げるマネが出来るのは…???

プレートを踏んだままの偽投(投げるマネだけで投げない)は2塁と3塁ではボークになりませんが、プレートを踏んだまま1塁へ偽投するとボークになります。

※プレートから軸足を外せば偽投してもかまいません。

●3塁牽制にひそむボークの罠

|

3塁牽制の注意ですが、前回説明したように右投手はセットポジションから左足をまっすぐ上げてから牽制球を投げなければいけません。もし上げた足が後ろの軸足を越えて交差してしまうとボークになります。これは左投手の1塁牽制でも同じことが言えます。

|

|

●こんな場合もボークです

ランナーのいない塁へ牽制球を投げたり、投げるマネ(偽投)をした場合、ボークになります。この場合、どうやら「遅延行為であるかどうか」がボークの対象になるようです。プレーが発生しないところに送球したことがゲーム進行を遅らせる遅延行為ととられてボークになるんでしょう。それでは例を見ながら説明しましょう。

【例1】

1塁ランナーが2塁に進んだのに、まだ1塁にいると勘違いして1塁に牽制球を入れたり投げるマネ(偽投)をした場合。

【例2】

ランナーのいる塁へ牽制球を投げようとしましたが、野手が塁に入っていなかったため、塁に向かって投げるのをやめ、塁の近くにいる野手に投げるとボークになります。具体的には次のような場面です。

|

(1)ランナー1塁で一塁手はバントを警戒して前に突っ込んでいきました。投手は1塁へ牽制するつもりだったので投げようとしましたが、一塁手はベース上におらず投手は前に突っ込んでいる一塁手へ投げてしまいました。こういう場合はボークになるそうです(右図)。

(2)2塁へ牽制球の際、塁上にどの野手も入っておらず、投手が仕方なく普通の守備位置にいる二塁手にボールを投げた場合もボークになります。つまり、牽制球は常に「塁上」に投げなければなりません。もし、内野手が2塁牽制に入るのが遅れて投手が誰も入っていないベースへボールを投げても、それは単なる「牽制悪送球」と解釈され「遅延行為」によるボークとはみなされないそうです。

|

ベースを離れた1塁手に投げた場合

|

【例外】

ランナーのいる塁以外には牽制球を投げてはいけませんが、ランナーがセットポジション中に盗塁を試みた場合には、ランナーが向かっている塁へ送球してもかまいません。本来、踏み出す足を投げる塁に向けていればプレートを外さずに投げても構わないそうなのですが、このプレーで誤ってボークをとられることも多いそうです。また、ランナーをアウトにするために必要であれば、ランナーの近くにいる野手に投げてもかまいません(ただしランナーが元の塁に戻る動きをしていた場合はボークになります)。他にも、タッチアップのあとのアピールプレー(離塁が早かった)や、ランナーのベースの踏み忘れをアピールするためにランナーのいない塁に投げるのはかまいません。

■実力テスト!

最後にまとめとして牽制についてのテストです。正しいと思う答えを選んでボタンを押して下さいね。アラートメッセージで答えを表示します。お暇な方はお試しください。

| ●問題1 |

|

ランナー1塁の場面です。ピッチャー(右投手)はプレートを踏んだまま1塁へ牽制球を投げるマネをしました。これはボーク?

|

| ●問題2 |

|

ランナー満塁の場面です。ピッチャーは意表をついて「1塁」へ牽制球を投げようとしましたが、1塁手が前進守備でベースにつかずかなり前で守っていたため、仕方なくその1塁手にボールを投げました。これはボーク?

|

| ●問題3 |

|

ランナー1塁の場面です。ピッチャーは1塁ランナーを刺そうと、軸足をプレートから素早く外し、そのまま十分に足を1塁方向へ踏み出さないまま腰をひねって牽制球を投げました。これはボーク?

|

| ●問題4 |

|

ランナー2塁の場面です。ピッチャーはプレートを踏んだまま右回りに回って足を2塁ベース方向へ踏み出し、牽制球を投げようとしましたが、内野手のベースカバーが遅れてタイミングが合わなかったので、投げるのをやめて投げるマネだけをしました。これはボーク?

|

| ●問題5 |

|

ランナー1塁・3塁の場面です。ピッチャーはプレートを踏んだまま3塁へステップし、3塁へは投げる動作を入れずに、軸足をプレートに足を載せたまま振り返って1塁へ牽制球を投げました。これはボーク?

|

今回は「第2回 牽制をオタクする」ということで、ボークについて取り上げてみました。知ってるようで知らないようなことってたくさんあるんやなぁ、とあらためて思いました。でも毎回こういうところで取り上げながら、実際の試合になったら忘れたりしてるんですよね〜。意味ないな…と思いながらも、次回もさらに自己満足の世界を広げていきますので、よろしくお付き合いくださいませ。次は「牽制パターンいろいろ」です。なんかまじめな教育サイトみたいになってきたな…。

▼参考文献:「野球ルール」庵原英夫・著(有紀書房)、「野球指導の手引き」スポーツ科学トレーニングセンター編集 他

|

| No.60 牽制をオタクする・その3(2005.1.8) |

|

「牽制をオタクする」シリーズも今回で第3回、最終回を迎えちゃいました。牽制シリーズの最後は「牽制のバリエーション」ということで、偽投を含めた連続牽制やそのほかトリッキーな牽制でアウトを取る方法をご紹介します。と、いつも偉そうなこと書いてますが、詳しいことはほんまにちゃんとした指導者に習ってくださいね。管理人を信用すると痛い目にあうぞ〜。

■ランナーが複数いるときは牽制で刺しやすい?

ランナーが複数いる場合、普通は一番先頭の塁にいるランナーに牽制球を投げると思います。たとえばランナー2・3塁の場合は3塁ランナーを牽制するのが一般的ですね。ところが、満塁で一番後ろの塁にいるランナーに牽制を投げるシーンはあまり見たことがありません。つまりランナーが複数いる場合、後ろのランナーはまさか自分のところには牽制を入れてこないだろうという油断があるためアウトにしやすいのです。ランナーが1人よりも2人以上の方が、案外ランナーに隙ができるんですね。そこで、今回はランナーが複数いる場合に「連続牽制」を使ってアウトにする方法に着目して説明したいと思います。

■こうやってアウトにするぞ!連続牽制

それではランナーが複数いる場合の連続牽制について紹介しましょう。簡単に言えば、他の塁に牽制球を投げる振り(偽投)をして、油断している別の塁にいるランナーに牽制を入れて刺すという方法です。「3塁から1塁へ」「2塁から1塁へ」などいろいろパターンあると思いますが、いくつか紹介しますのでお気に召したらぜひとも実戦でお試しくださいませ〜。

●「ランナー1・2塁」で、2塁偽投から1塁牽制

ランナー1・2塁の場面で、2塁へ偽投を入れてから1塁へ牽制を入れます。2塁に偽投を入れて1塁ランナーを油断させ、意表をついて1塁へ牽制を投げるという方法です。

|

|

ランナー1・2塁の場面です。 ランナー1・2塁の場面です。

|

|

|

まず、2塁へ右回りで偽投を入れます。セットポジションから足を上げて2塁方向へ体を向けます。 まず、2塁へ右回りで偽投を入れます。セットポジションから足を上げて2塁方向へ体を向けます。

|

|

|

次に2塁方向へステップします。このときショートが2塁へベースカバーに入りますが、1塁ランナーに「2塁へ牽制を投げた」と思わせるため、実際の牽制と同じリアルな動きをしてください。 次に2塁方向へステップします。このときショートが2塁へベースカバーに入りますが、1塁ランナーに「2塁へ牽制を投げた」と思わせるため、実際の牽制と同じリアルな動きをしてください。

|

|

|

ここで2塁へ投げる振り(偽投)を入れますが、この場合も1塁ランナーに「2塁へ牽制を投げた」と思わせるため、投手は中途半端に腕を振らず、しっかり投げきる動作をしてください。これが1塁ランナーがベースに戻るのを遅らせるコツなんだそうです。 ここで2塁へ投げる振り(偽投)を入れますが、この場合も1塁ランナーに「2塁へ牽制を投げた」と思わせるため、投手は中途半端に腕を振らず、しっかり投げきる動作をしてください。これが1塁ランナーがベースに戻るのを遅らせるコツなんだそうです。

|

|

|

偽投をした後、振り向きざまに1塁へ牽制球を入れます。 偽投をした後、振り向きざまに1塁へ牽制球を入れます。

【注】ここでは一塁手はベースについていますが、ランナー1・2塁で塁が詰まっているので一塁手はランナーの後方で守る振りをして、投手が1塁へ牽制を投げる瞬間にランナーの後ろからスッとベースに戻ってタッチする方法もあります。

|

|

|

1塁ランナーが「2塁牽制だ」と思いこんでいたら、おそらく帰塁が遅れてアウトにできるでしょう。 1塁ランナーが「2塁牽制だ」と思いこんでいたら、おそらく帰塁が遅れてアウトにできるでしょう。

|

|

|

知恵の勝利です…。 知恵の勝利です…。

|

|

|

●「ランナー1・3塁」で、3塁フェイントから1塁牽制

ランナー1・3塁の場面で、3塁へ偽投を入れてから1塁へ牽制を入れます。3塁へは偽投というよりもステップだけのフェイントですね。実際に投げる動作は入れません。とりあえず最短の動作でアウトにする場合を紹介いたします。この1・3塁での牽制シーンはテレビの野球中継でもけっこう見かけるのでそちらも参考にしてくださいね。

|

|

ランナー1・3塁の場面です。 ランナー1・3塁の場面です。

|

|

|

まず3塁方向へステップします。1塁ランナーに3塁牽制だと思わせます。 まず3塁方向へステップします。1塁ランナーに3塁牽制だと思わせます。

|

|

|

3塁へステップした後、軸足をさっとプレートからはずします。このままプレートをはずさずに1塁へ投げるとボークになるので注意して下さい。もちろん3塁へ投げる振り(偽投)をしてから1塁へ牽制を入れてもいいんですが、ここでは最短の動作ということで紹介してます。 3塁へステップした後、軸足をさっとプレートからはずします。このままプレートをはずさずに1塁へ投げるとボークになるので注意して下さい。もちろん3塁へ投げる振り(偽投)をしてから1塁へ牽制を入れてもいいんですが、ここでは最短の動作ということで紹介してます。

【注】ステップ後に3塁へ投げる振り(偽投)を入れた場合は、プレートをはずさずに振り向いて1塁へ投げてもボークになりません。

|

|

|

プレートをはずしたらそのまま振り向きざまに1塁へ牽制球を投げます。ランナーの帰塁が遅れればアウトにできるでしょう。 プレートをはずしたらそのまま振り向きざまに1塁へ牽制球を投げます。ランナーの帰塁が遅れればアウトにできるでしょう。

|

|

|

目的のために手段は選びません…。 目的のために手段は選びません…。

|

●「ランナー2・3塁」で、3塁偽投から2塁牽制

ここでの守備隊形は前進守備です。投手はまず3塁へ偽投を入れ、その後に振り向きざまに2塁へ牽制を入れます。セカンドはあらかじめ2塁ベースへ2〜3歩近づき、投手が3塁偽投のために足を上げた瞬間に、2塁ベースへカバーに入ります。また、ランナー2・3塁の前進守備から行われるプレーなので、ショートは2塁ランナーを油断させるために、わざとランナーの前方で守り、その姿を意図的に2塁ランナーに見せます。そして投手が3塁へ偽投したあと、2塁へのバックアップに入ります。センター・ライトは牽制悪送球に備えて2塁のバックアップへ入ります。

これはランナーが3塁にいるので、2塁へ悪送球すれば1点入ってしまうリスクの大きい戦術ですが、前進守備で2塁ベースが空くためにランナーが大きくリードをとるので、逆にアウトにしやすいという利点もあります。満塁ホームゲッツーの場面でも同様にして使えるそうですよ。

●「ランナー1・3塁」で、1塁偽投から3塁牽制

これは上記1・3塁で紹介した逆パターンですね。1塁偽投から3塁へ牽制を入れます。投手はまず軸足をプレートからはずして1塁へ偽投します(※1塁牽制ではプレート踏んだまま偽投するとボークになります)。次に素早く反転して3塁へ牽制球を投げます。一番後ろのランナーから一番前のランナーに牽制を入れるという連続牽制ですね。

この他にも、満塁の場面で2塁偽投から1塁牽制をしてもいいですし、いろんな組み合わせが考えられると思いますので、また工夫していただければと思います。ただ、投手と内野手の連係プレーになるので、サインを入れて動いた方がいいと思いますよ。また、ここでは「連続牽制」ということで偽投を入れてから他の塁に牽制球を入れる方法を紹介していますが、もちろん偽投を入れずにいきなり油断してそうな後ろのランナーへ牽制を入れても効果があると思います。興味のある方はぜひともお試しくださいね〜。

■トリッキーな牽制

さて、最後にちょっとトリッキーな牽制術を使ってランナーをアウトにする方法をご紹介します。1回使ったら同じ相手に2回は使えないかもしれませんけどね…。

●サイン交換中にいきなり牽制!

|

これは、バッテリーがサインを交換している最中にいきなり牽制球を投げて油断しているランナーを刺すという方法です。ランナー2塁の場面で使うことが多いと思いますので、そのパターンを紹介します。

まず、投手は捕手と球種を決めるサインのやりとりをしますが、このときに球種が決まらず首を振る仕草をしながら時間を稼ぎます。サインを見るときはグラブにボールを入れず、手で握っていてください。

そしてサインの交換中にショートがこっそりベースカバーに入り、それを見た捕手が投手に「今だ!牽制を投げろ!」というサインを出します。

捕手からサインが出たら、投手は素早くプレートをはずして2塁へ牽制球を投げます。ショートは捕球してランナーにタッチします。セカンドは牽制のカバーに動き、センター・ライトも2塁へバックアップへ、サード・レフトは牽制悪送球を予測して3塁へカバーに入ります。

この牽制は、第一リードが大きいランナーに有効です。また捕手のサインをのぞいて打者に知らせようとするランナーは、捕手の手元に意識が集中するため投手の動きに気づくのが遅れてアウトになる可能性が高いんだそうです。これも意表をついた牽制なので、投手は牽制の前にあまりランナーを見ずに油断させてから行ってください。もちろんこれもサインプレーです。

|

|

●ショートのおとり作戦!

|

次に紹介する方法はわりとよく使われている牽制です。これもランナー2塁での牽制ですね。

まず、ショートがランナーにわかるよう2塁ベースへ入ります。ランナーも同時に2塁に戻りかけると思いますが、ショートは2塁ベースに入った後に、これまたランナーに見えるようにベースをスルーして元の守備位置に戻ります。それを見てランナーもまたリードをとります。この瞬間にセカンドが2塁のベースカバーに入り、そのタイミングで投手が牽制球を投げるという方法です。ランナーの意識をショートの動きに向けさせ、その隙にセカンドがベースに入ってアウトにするわけですね。ショートは軽くベースに入って通り抜けるという感じです。女子野球界の熟練ショートたちは、元の守備位置に戻るときにわざとランナーの前を通って戻り、ランナーの意識を上手く自分に向けさせたりしてましたよ。

これはショートがおとりになってセカンドがベースに入るパターンですが、この逆にセカンドがおとりになってショートがベースに入るパターンもあります。

|

|

●まさか?キャッチャーからの牽制!

|

最後にキャッチャーからの牽制について紹介します。ランナー1塁でバントシフトのときのピックオフプレーですね。昔、ソフトの実業団出身の人に教えてもらったプレーなんですが、野球でも同じように使えるかもしれませんね。

まず、ランナー1塁でバントが考えられるときに、ファーストは投手の投球動作と同時に前にダッシュしてバントに備えるふりをします。投手はややウエスト気味に投げます。セカンドはあらかじめ1塁ベースよりに守り、投手の投球動作開始と同時にランナーの後ろから気づかれないよう1塁ベースに入ります。捕手は捕球をした後すぐに1塁ベースへ送球し、ランナーをアウトにするという方法です。ランナーはダッシュしたファーストを見てるわけですから、ベースカバーがいなくなると油断してるんですね。それを刺すという方法なんだそうですよ。

|

|

これにて「牽制をオタクする」シリーズは終了です。振り返ればここも60回続きましたか…。我ながらほんまにヒマなんやな〜と思いました。まぁ、もしも今回取り上げたことが今年の女子野球界で流行ったら、そのときは管理人、「してやったり」でございます。次回は「セオリーを崩せ!1・3塁の攻防」をお届けします。3年ほど前から取り組んでたネタなのに、熟成しすぎて腐っちゃいましたね。以前にまとめた文章をどっかにやってしまいました…。

▼参考文献:「野球ピッチング」林裕幸監修(西東社)、「野球指導の手引き」スポーツ科学トレーニングセンター編集 他

|

▲バックナンバー目次に戻る