丂

丂

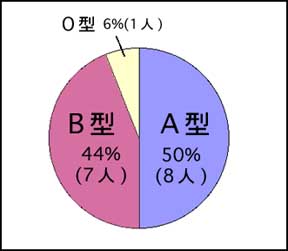

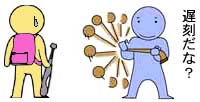

丂変偑僠乕儉偺寣塼宆偺撪栿偱偡丅暿偵墌僌儔僼偵偡傞傎偳偺偙偲偱偼偁傝傑偣傫偑丄嵟弶偼僱僞偑側偄偺偱姩曎偟偰偔偩偝偄丅愄偼俛宆偑懡偐偭偨偺偱偡偑丄崱偼A宆偑敿暘傪愯傔偰偄傑偡丅俛宆墹崙曵夡偩丅僾儘栰媴慖庤偱偼B宆偲O宆偑埑搢揑偵懡偄偦偆偱偡乮偟偐傕弌恎抧暿偱偼戝嶃偑堦斣懡偄偲偐乯丅偪側傒偵摦暔偵傕寣塼宆偑偁偭偰丄儚僯偼俛宆丄嫑偼A宆丄僯儂儞僓儖偼俛偲O宆偱僀僰偼俛宆丄僽僞偼A宆傜偟偄偱偡丅傎傫傑偐偄側丅

丂

丂

丂

丂

丂1997擭搙偐傜1999擭搙傑偱偺帋崌寢壥偐傜丄侾帋崌暯嬒偺摼幐揰偲僄儔乕悢傪挷傋傑偟偨丅

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

丂屼棗偺捠傝1997擭偐傜1999擭偵偐偗幐揰偑尭傝丄摼揰偑憹偊偰摼幐揰嵎偑弅傑偭偰偄傑偡丅1997擭搙偺帋崌偼斶嶴丅偳偆傗偭偨傜侾帋崌暯嬒偱14揰傕庢傜傟傞傫傗傠丠偨傇傫寁嶼傪娫堘偭偨偺偱偟傚偆丅嵟嬤偼僄儔乕偼彮側偔側偭偰偄傑偡偑丄栚偵尒偊側偄儈僗偑懡偄偱偡丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

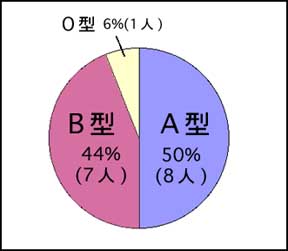

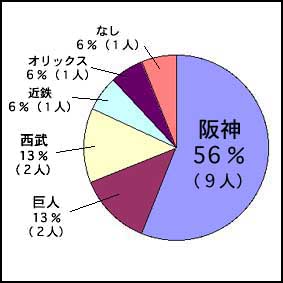

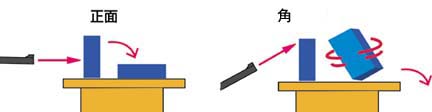

丂傒側偝傫偼怴偟偄僌儔僽偵偳偆傗偭偰宍傪偮偗偰偄傑偡偐丅彫妛峑偺崰偼怴昳偺屌偄僌儔僽傪巊偄傗偡偔偡傞偨傔偵丄僌儔僽偵儃乕儖傪擖傟偰忋偐傜傂傕傪姫偄偨傝偟偰傑偟偨丅偟偐偟拞妛峑偺僜僼僩儃乕儖晹偱傕偭偲曋棙側曽朄傪嫵偊偰傕傜偄傑偟偨丅僗僩僢僉儞僌傪巊偄傑偡丅

丂

丂丂侾丏僗僩僢僉儞僌傪敿暘偵愗傝傑偡乮曅曽傪棤曉偟偰傕偆曅曽偵擖傟偰傕峔偄傑偣傫乯丅

丂俀丏偦偙偵儃乕儖傪擖傟傑偡丅僜僼僩儃乕儖乮1崋乯偔傜偄偺戝偒偝偑偄偄偱偡丅

丂俁丏儃乕儖偑弌側偄傛偆偵偔偔傝傑偡丅儃乕儖偺晹暘傪僌儔僽偵擖傟偰姫偒偮偗傞偲弌棃忋偑傝丅

丂僗僩僢僉儞僌偼怢傃弅傒偡傞偺偱姫偒偮偗傗偡偄偱偡丅偙傟偱岲傒偺宍傪嶌偭偰偔偩偝偄丅偁傞掱搙宍偑偮偄偨傜偁偲偼僌儔僽偑儁僔儍儞僐偵側傜側偄傛偆偵儃乕儖傪偼偝傫偱偍偔偩偗偱偄偄偦偆偱偡丅

丂偙傟傪僠乕儉偱棳峴傜偦偆偲偟偨傫偱偡偑丄僗僩僢僉儞僌偲偄偆偺偑偐偭偙埆偄偺偐慡偔僟儊偱偟偨丅崟偺僗僩僢僉儞僌偩偲傑偩儅僔側傫偱偡偑丅偦傟偵崱偼僌儔僽偑廮傜偐偔偰丄攦偭偨屻偱傕偡偖巊偊傞偺偱丄偙偆偄偆曽朄偼偁傑傝昁梫側偄偐傕偟傟傑偣傫偹丅柍棟偵宍傪偮偗側偔偰傕偄偄傒偨偄偱偡偟丅崱偼堘偆栚揑偱巊偭偰偄傑偡乮伀乯丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂僞僐從偒偼戝嶃偺柤暔丅偦偟偰壠掚偱傕僞僐從偒偑妝偟傔傞傛偆偵偲嶌傜傟偨偺偑僞僐從偒婍偱偡丅僞僐從偒婍偵偼僐儞儘晅偒偺傕偺偲丄僾儗乕僩乮揝斅乯偩偗偺傕偺偑偁傝傑偡丅偍偦傜偔僐儞儘晅偒偺傕偺偑庡棳偱偟傚偆丅変偑壠偺僞僐從偒婍偼僾儗乕僩偩偗側偺偱僐儞儘偵忔偣偰巊偭偰傑偡乮伀乯丅

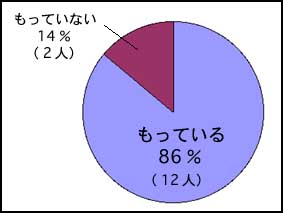

丂偝偰丄戝嶃偱偼偙偺僞僐從偒婍偑侾壠偵侾戜偁傞偲偄偆塡傪暦偒傑偡偑丄偦傟偼杮摉側偺偱偟傚偆偐丅僠乕儉偺儊儞僶乕14恖乮娭惣嵼廧乯偵僞僐從偒婍傪帩偭偰偄傞偐傾儞働乕僩傪偲傝傑偟偨丅寢壥偼壓偺捠傝丅

丂

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

丂傾儞働乕僩偺寢壥丄傎偲傫偳偺儊儞僶乕偑僞僐從偒婍傪帩偭偰偄傑偟偨丅乽戝嶃恖偼侾壠偵侾戜僞僐從偒婍傪帩偭偰偄傞乿偲偄偆塡偼変偑僠乕儉偵尷傝杮摉偺傛偆偱偡丅娭惣寳偺恖娫偵傾儞働乕僩傪偲偭偨偺偱丄戝嶃恖偲尵偆傛傝娭惣恖偼堦斒揑偵僞僐從偒婍傪帩偭偰偄傞偲偄偆偙偲偵側傝傑偡偹丅嫲傞傋偒娭惣恖偺僞僐從偒婍曐桳棪丅乽壠懓偑慡堳偦傠偭偨帪偵偟偐僞僐從偒傪偟偰偼側傜側偄乿偲偄偆潀偑偁傞壠傕偁傝傑偟偨丅偪側傒偵僞僐從偒偼僜乕僗偲堦弿偵偐傜偟儅儓僱乕僘傪偐偗偰怘傋傞偲偍偄偟偄偦偆偱偡丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂崱夞偼僠乕儉撪偱偺恖婥僾儘栰媴媴抍偺儔儞僉儞僌偱偡丅僠乕儉偺儊儞僶乕偵岲偒側僾儘栰媴媴抍偲丄偦偺棟桼偵偮偄偰暦偒傑偟偨丅弴埵偼埲壓偺捠傝丅

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

丂

丂偝偡偑娭惣丅嶃恄偑僟儞僩僣偱侾埵偱偟偨丅暔怱偮偄偨偲偒偵偼嶃恄僼傽儞偩偭偨丄偲偄偆恖偑懡偄傛偆偱偡丅梒偄崰偐傜恊偵乽嶃恄埲奜偼傒傫側揋傗乿偲嫵堢偝傟偰偄傞偺偱偟傚偆丅偦傫側搚抧暱偱偡丅俀埵偼傗偼傝嫄恖丅崻嫮偄恖婥偱偡丅摨棪俀埵偼偙傟傕恖婥媴抍偺惣晲偱偡丅偦偟偰係埵偼傑偨傕摨棪偱嬤揝偲僆儕僢僋僗丅抧尦側傜偱偼偺媴抍偱偡丅偙偺懠偵偼丄乽儘僢僥僼傽儞乿偺僼傽儞丄宑墳戝栰媴晹僼傽儞偲偄偆偺傕偁傝傑偟偨丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

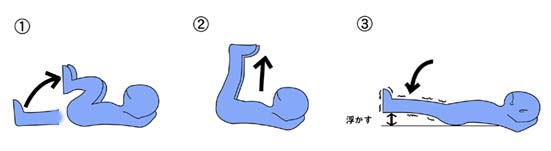

丂搤偐傜弔偵偐偗偰巚偄偒傝懢偭偰偟傑偄丄儀儖僩偺寠偼傕偆屻偑側偄忬嫷偵側傝傑偟偨丅偦偙偱丄僠乕儉偺儊儞僶乕偱僼傿僢僩僱僗僋儔僽偵嬑傔偰偄傞僩儗乕僫乕偺A偝傫偵丄偍側偐傪堷偒掲傔傞曽朄傪嫵偊偰傕傜偄傑偟偨丅偦傟偑埲壓偺曽朄偱偡丅

丂

侾丏傑偢墶偵側傝丄傂偞傪嫻傑偱帩偪忋偘傑偡丅

俀丏師偵丄偦偺傑傑懌傪忋偵偺偽偟傑偡丅

俁丏偦偟偰懌傪偺偽偟偨傑傑壓偵偍傠偟傑偡丅偙偺偲偒丄懌傪彮偟偩偗晜偐偟丄彴偵偮偗側偄傛偆偵偟傑偡丅偦偺傑傑懌傪彴偵偮偗偢偵匑偺摦嶌偵栠傝丄孞傝曉偟傑偡丅

丂偙傟傪枅擔15夞傗傞偩偗偱壓暊晹偑堷偒掲傑傞偦偆偱偡丅偙傫側曽朄偱暊偑堷偒掲傑傞傢偗偑側偄偲巚偄偮偮丄幚嵺偵帋偟偰傒傞偲侾廡娫偱壓暊晹偑僉儏僢偲堷偒掲傑傝傑偟偨丅巹偼嬝擏偑偮偒傗偡偄僞僀僾側偺偱偡偖偵岠壥偑弌偨偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄偍側偐偑婥偵側傞曽偼堦搙帋偟偰偔偩偝偄丅偝傜偵丄僩儗乕僯儞僌偺屻偵僞儞僷僋幙傪偲偭偰丄偦偺傑傑怮傞偲嬝擏偑偮偒傗偡偄偲偐丅柊偭偰偄傞娫偵惉挿儂儖儌儞偑弌傞偐傜偩偦偆偱偡丅偮傑傝怮傞慜偵僩儗乕僯儞僌傪偟偰媿擕偱傕堸傫偱怮傟偽偄偄傢偗偱偡丅傛傝儅僢僠儑偵側傝偨偄恖偼僾儘僥僀儞傪愛庢偡傟偽偄偄偱偟傚偆丅恖娫偺懱偼乽晹暘傗偣乿偲偄偆傕偺偑偱偒側偄偦偆偱丄僂僄僗僩傪嵶偔偟偨偄恖偼寢嬊暊嬝傪抌偊偰堷偒掲傔傞偟偐側偄傒偨偄偱偡丅

丂

丂

丂

丂栰媴偼偄偭偨偄偳偙偱惗傑傟偨偺偱偟傚偆丅巹偼傾儊儕僇偑抋惗偺抧偩偲巚偭偰偄偨偺偱偡偑丄偦偺婲尮偼僀僊儕僗偵偁傞偦偆偱偡丅

丂18悽婭敿偽偺僀僊儕僗偵偼丄僋儕働僢僩偐傜惗傑傟偨乽儔僂儞僟乕僘乿偲偄偆栰媴偺尨宆偵側傞儃乕儖梀傃偑偁偭偨傛偆偱偡丅偙偺儔僂儞僟乕僘偑傾儊儕僇偵揱傢傝丄偦傟傜傪傕偲偵傾僽僫乕丒僟僽儖僨乕偲偄偆恖偑峫埬偟丄1845擭傾儗僉僒儞僟乕丒僇乕儔僀僩偑儖乕儖傪嶌傝丄尰嵼偺栰媴偑偱偒偁偑偭偰偄偭偨偦偆偱偡丅

丂擔杮偵偼柧帯偺偼偠傔偵揱偊傜傟丄偦偺屻妛惗栰媴傪拞怱偵敪揥偟丄1930擭戙偵僾儘栰媴媴抍偑惗傑傟尰嵼偵帄傞傢偗偱偡丅

丂偲偙傠偱乽擃幃栰媴乿偼擔杮撈帺偺傕偺偩偲偛懚抦偱偟傚偆偐丅戝惓偺崰偵彮擭栰媴岦偗偵僑儉偱嶌傜傟偨偺偑擃媴偱偡丅擃媴偼巊偄傗偡偔丄傑偨峝媴偲堘偭偰働僈傪偟偵偔偄偨傔丄堦斒巗柉偵傕晛媦偟偰偄偭偨偦偆偱偡丅僥僯僗偱傕栰媴偱傕乽擃幃乿偑偁傞偺偼擔杮偩偗側偺偱偡丅

丂偝偰丄偦傟偱偼擔杮偺彈巕栰媴偺抋惗偼偄偮偛傠偱偟傚偆丅戝惓俇擭偵崱帯崅摍彈妛峑偑栰媴晹傪嶌偭偨偺偑巒傑傝偱偡丅1950擭崰偵偼彈巕僾儘栰媴傕偁傝傑偟偨偑丄偦偺屻幮夛恖栰媴傊曄傢傝丄偦偟偰偄偮偟偐徚偊偰偟傑偭偨偦偆偱偡丅尰嵼丄彈巕栰媴偼擃幃偺僋儔僽僠乕儉傗戝妛僠乕儉偱偺妶摦偑拞怱偵側偭偰偄傑偡丅嵟嬤偱偼慡擔杮彈巕峝幃栰媴僠乕儉乽僄僱儖僎儞乿偺妶桇傕偁傞偺偱丄彈巕栰媴偑惙傝忋偑傝偦偆偱偡偹丅

丂埲忋偑娙扨側栰媴偺楌巎偱偡丅偄偄偐偘傫側忣曬側偺偱丄偁傑傝怣梡偟側偄偱偔偩偝偄偹丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

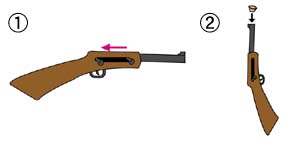

丂戝嶃偱偼揤恄嵳傝傪偼偠傔廫嶰偺壴壩戝夛傗悈搒嵳側偳偍嵳傝僔乕僘儞偺摓棃偱偡丅栭揦傕偄偭傁偄弌傑偡偑丄偦偺拞偱堦搙傗偭偰傒偨偄偗偳擄偟偦偆偱側偐側偐庤偑弌偣側偄偺偑乽幩揑乿丅乽幩揑乿偼儔僀僼儖廵偱徿昳傪慱偄寕偪丄扞偐傜棊偲偣偽傕傜偊傞偲偄偆梀媄偱偡丅崱夞偼僥僉壆偱僶僀僩傪偟偰偄偨帪偵忋庤側偍媞偝傫偐傜嫵偊偰傕傜偭偨乽幩揑乿偺僥僋僯僢僋傪岞奐偟傑偡丅

侾丏廵恎偵偁傞儗僶乕(傒偨偄側偺)傪堷偒傑偡丅

俀丏廵偺愭抂偵僐儖僋偺嬍傪偮傔傑偡丅

俁丏偦偟偰丄栚昗傪慱偭偰堷偒嬥傪堷偔偩偗偱偡丅曅庤偱帩偰傞恖偼曅庤偱帩偭偰懱傪怢偽偟偰揑偵嬤偯偄偰偔偩偝偄丅

丂丂丂丂

丂丂丂丂

丂

丂丂

仭拲堄仭塃恾偺傛偆偵儗僶乕偺偲偙傠偵庤傪抲偄偰偄偰偼偄偗傑偣傫丅儗僶乕偼堷偒嬥傪堷偔偲摨帪偵僶僱偺惃偄偱尦偺埵抲偵栠傝傑偡丅偦偺偲偒偵庤傪僣儊偰偟傑偆偲丄巜偺旂偑偼偑傟偰偐側傝偺寣偑弌傑偡丅偔傟偖傟傕巜傪偍偐側偄傛偆偵丅

侾丏嬌抂偵廵傪揑偵嬤偯偗偡偓偰傕惃偄偑揱傢傜側偄偺偱偦傟傎偳岠壥偼偁傝傑偣傫乮15cm偔傜偄偼棧偟偰偔偩偝偄乯丅

俀丏堦斣忋偺扞偵偁傞崑壺徿昳偼傔偭偨側偙偲偑側偄尷傝棊偪側偄偺偱丄壓偺扞偺徿昳傪傪偙偮偙偮慱偄傑偟傚偆乮偨傑偵偼崑壺徿昳傕棊偪傑偡傛乯丅

俁丏壓恾偺傛偆偵揑偺妏傪慱偭偰夞揮傪壛偊丄揮偑偟偰棊偲偟傑偟傚偆丅徿昳偺惓柺偵嬍傪傇偮偗偰傕搢傟傞偩偗偱扞偐傜偼棊偪傑偣傫丅徿昳偺妏傪妏搙傪偮偗偰偼偠偒旘偽偡傛偆偵寕偰偽丄徿昳偑夞揮偟偰揮偑傝棊偪傑偡丅

丂

丂仾墶偐傜尒偨恾

丂

仾惓柺偐傜尒偨恾

丂嵟嬤偱偼幩揑偵懼傢傝丄儃乕儖偺旘傃弌偡僶僘乕僇偱揑傪慱偆偲偄偆戝宆僎乕儉傕尒傜傟傑偡偑丄恀偺乽嵳傝偺払恖乿偼傗偼傝廬棃偺幩揑傪惂攅偟側偗傟偽杮暔偲偼偄偊傑偣傫丅傒側偝傫丄偤傂嬤偔偺偍嵳傝偵峴偭偰幩揑偵挧愴偟偰偔偩偝偄丅偦偟偰宨婥夞暅偵嫤椡偟傑偟傚偆丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂崱擭偺壞偼栆弸偩偦偆偱偡丅弸偄擔偵奜偱楙廗偡傞偲偒偼丄擔幩昦偵婥傪偮偗側偗傟偽偄偗傑偣傫丅傑偨壆撪偺塣摦偱傕擬幩昦偲偄偆婋尟偑偁傝傑偡丅擔幩昦傕擬幩昦傕崅壏娐嫬壓偱惗偠傞忈奞乽擬拞徢乿偺傂偲偮偱偡丅崱夞偼丄傂偳偄帪偵偼巰朣偡傞帠傕偁傞乽擬拞徢乿偵偮偄偰傑偲傔傑偟偨丅挷傋偰偔傟偨偺偼変偑屻攜偺俽偝傫丅偁傝偑偲乕丅

丂擬拞徢偵偼乽擬旀楯乿乽擬幐恄乿乽擬偗偄傟傫乿乽擬幩昦丒擔幩昦乿側偳偑偁傝傑偡丅恖娫偼弸偔側傞偲丄晛捠丄娋傪偐偔偙偲偱懱偺擬傪奜偵曻弌偟傛偆偲偟傑偡丅偟偐偟懱撪偺悈暘傗墫暘偑懌傝側偔側傞偲丄懱壏傪壓偘傞摥偒偑偆傑偔偱偒側偔側傝傑偡丅敪娋偑偼偐偳傜偢丄懱偵崅擬偑偙傕傝丄埆塭嬁傪梌偊傞偺偱偡丅墛揤壓偱楙廗偟偰偄傞帪偵丄婄偑恀偭愒偵側偭偰丄婥暘偑埆偔側傝丄摢捝傗傔傑偄丒揻偒婥偑偟偰丄堄幆偑傕偆傠偆偲偟偰偒偨傜梫拲堄偱偡丅 |

|

丂

|

侾丏偙傑傔偵悈暘曗媼傪乧僗億乕僣傪偡傞恖偼丄15暘偛偲偵悈暘傪偲傞偙偲偑棟憐丅彮側偔偲傕30暘偵堦搙偼悈傪堸傓傛偆偵偡傞丅 俀丏媥宔傪偲傞偙偲乧婥壏偑28亷埲忋偺帪偼丄30暘偍偒偖傜偄偵媥宔傪偲傞丅30亷傪偙偊傞帪偵偼寖偟偄塣摦偼峊偊偨曽偑傛偄丅 俁丏懱壏傪壓偘傞岺晇丒捈幩擔岝偵摉偨傜側偄岺晇傪乧抁僷儞丒敿懗丄擔堿偱偺媥宔側偳丅傑偨摢晹傗偆側偠偵挿帪娫捈幩擔岝傪梺傃側偄傛偆偵丄朮巕傗僴僀僱僢僋偺敿懗僔儍僣乮仺乯傪拝梡偡傞偲傛偄丅 |

壞偼僴僀僱僢僋偱庱偺曐岇傪 |

丂

壆奜偱楙廗偡傞偙偲偺懡偄傒側偝傫偼擔幩昦偵偐偐傞偍偦傟偑偁傝傑偡丅擔幩昦偼丄婄偑愒偔側傝丄娋偑弌偢丄摢捝側偳偑偟偰婥暘偑埆偔側傝傑偡丅擔幩昦偵懳偡傞墳媫庤摉偼埲壓偺捠傝偱偡丅

|

|

晽捠偟偺傛偄擔堿偵塣傇丅 |

|

|

婄偑愒偄偺偼寣埑偑忋偑偭偰偄傞偨傔丅偙偺応崌偼擼偵晧扴傪偐偗側偄傛偆偵丄摢傪彮偟崅偔偟偰怮偐偣傞丅 |

|

|

|

丂

丂偙傟偐傜偑壞杮斣丅擬拞徢偼丄帪偵偼巰朣偡傞帠傕偁傞偦偆偱偡丅柍棟偟偰婃挘傜偢偵丄揔搙側悈暘偲媥懅傪偲偭偰楙廗偟偰偔偩偝偄丅巹偨偪偺僠乕儉傕嵟嬤偼悈暘曗媼偲媥宔傪懡偔庢傞傛偆偵偟偰偄傑偡丅戝偒側帠屘偵側傜側偄傛偆丄傒側偝傫傕廩暘拲堄偟偰偔偩偝偄偹丅

丂崱夞偣偭偐偔挷傋偨偺偵丄乽擬拞徢乿偼愭擔曻憲偺乽偁傞偁傞戝帠揟乿偵愭傪墇偝傟偰偟傑偄傑偟偨丅夨偟偄丅偪側傒偵嬻暊偺帪傗丄偍庰傪堸傒偡偓偨帪丄偦偟偰懢偭偰偄傞恖偼擔幩昦偵偐偐傝傗偡偄偲偐丅摉偰偼傑傞恖偼傗偽偄偱偡傛丅巹偼偐側傝摉偨偭偰傑偡丅

嶲峫暥專丗挬擔怴暦乮2000.7.17乯丄亀朻尟恾娪-栰奜偱惗妶偡傞偨傔偵-亁乮暉壒彂揦乯丄亀僔儞僾儖惗棟妛亁乮撿峕摪乯丄亀怴丒拞妛曐寬懱堢亁乮妛廗尋媶幮乯丄亀壠掚偺堛妛亁乮彫妛娰乯

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂崱夞偺傾儞働乕僩偼丄乽攚斣崋偵偮偄偰乿偱偡丅傒側偝傫傕攚斣崋傪寛傔傞偲偒丄偄傠偄傠擸傫偩偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅僂僠偺儊儞僶乕偺攚斣崋偵懳偡傞偙偩傢傝偼埲壓偺捠傝丅僶僇僶僇偟偄傕偺傕丄恀寱側傕偺傕偁傝傑偟偨丅

|

|

|

|

|

壆晘慖庤乮戝梞仺嫄恖乯偺僼傽儞偩偭偨偐傜丅壆晘慖庤偺乽00乿偐傜偲偭偰乽0乿偵偟偨丅 |

|

|

棦拞孨丅 |

|

|

彫妛惗偺帪丄彮擭栰媴僠乕儉偵偄偨偑丄偦偺帪偺攚斣崋偑乽3乿偩偭偨偺偱丅摉帪挿搰栁梇僼傽儞偩偭偨偙偲傕偁傞丅 |

|

|

抋惗擔偑4寧4擔偩偐傜丅 |

|

|

巆擮側偑傜5斣偼崱偼傕偆栚棫偭偰偄側偄偑丄嬤揝僶僼傽儘乕僘偺懞忋慖庤偲摨偠攚斣崋丅 |

|

|

拞俁偺帪丄僊儍儞僽儖揑側崅峑庴尡傪帺傜寛怱偟丄偦傟偑惉岟偟偨偙偲偵傛傝丄帺暘偑慖傫偩摴側傜丄偦傟偼愨懳偵娫堘偄偱偼側偄偲妋怣偱偒傞傛偆偵側偭偨丅偦偺帪偺庴尡斣崋偑乽7乿偩偭偨丅偦偺7偐傜帺暘傜偟偔惗偒偰偄偗傞傛偆偵側偭偰偒偨偟丄偄傠傫側慺惏傜偟偄宱尡傕偝偣偰傕傜偭偰偄傞偺偱丄攚斣崋傪7偵偟偨丅 |

|

|

儐僯僼僅乕儉偑彫偝偐偭偨偺偱丄戅晹偡傞恖偺戝偒傔偺儐僯僼僅乕儉傪忳傝庴偗偨丅偦偺恖偺攚斣崋偑俉偩偭偨偩偗丅乮埲慜偼27乯 |

|

|

僝儘栚偵偟偨偐偭偨偺偲丄摉帪偮偒偁偭偰偄偨抝偑僒僢僇乕傪偟偰偄偰丄僒僢僇乕偼11乮僀儗僽儞乯偩偐傜丠丠丠 |

|

|

彫妛峑偺帪僜僼僩儃乕儖傪偟偰偄偨偑丄偦偺帪偺嵟弶偺攚斣崋偩偭偨丅 |

|

|

俙俥俥俤偵擖抍偟偨偲偒偺擭楊丅 |

|

|

抋惗擔偑21擔側偺偱乽21乿偵丅 |

|

|

丠 |

|

|

28偼丄抋惗寧擔乮10/18乯傪懌偟偨偩偗側偺偩偑丄側傫偲側偔悢帤揑偵傕岲偒側偺偱丅 |

|

|

妡晍丅 |

|

|

僀僠儘乕偺傛偆側慖庤偵側傝偨偄偲巚偭偰丅 |

|

|

擖晹摉帪丄拝偗偨偄攚斣崋偑偁偄偰偄側偐偭偨丅巇曽側偄偺偱偦偺擔偺儔僢僉乕僫儞僶乕偩偭偨乽5乿傪2偮暲傋偰乽55乿偵丅暿偵徏堜傗戝朙偺僼傽儞偲偄偆傢偗偱偼側偄丅 |

丂偙偆傗偭偰尒偰偄偔偲丄攚斣崋傪慖傫偩棟桼偱懡偄偺偼丄乽抋惗擔偐傜庢偭偨乿丄乽岲偒側慖庤偺攚斣崋偐傜庢偭偨乿偱偡丅偨傑偵傢偗偺傢偐傜傫棟桼偱偮偗偨傕偺傕偁傝傑偡偑乮偲偔偵8丄11乯丅

丂彈巕栰媴傗憪栰媴偱搳庤偑傛偔攚斣崋18傪偮偗偰偄傞偺傪尒偐偗傑偡丅18偼僾儘栰媴偱偺僄乕僗僫儞僶乕偱偡丅徏嶁丄孠揷丄錗側偳媴抍傪戙昞偡傞搳庤偑偮偗偰偄傑偡丅曔庤偱懡偄偺偼22丒27偱偡丅屆揷丄埳搶偼27偱偡偹丅嶃恄偱偼22偑惓曔庤埖偄偺攚斣崋偱偡丅巹偑偮偗偨偐偭偨偺傕22丄偁傞偄偼27偩偭偨傫偱偡偑丄巆擮側偑傜摉帪偼懠偺恖偑偮偗偰偄偨偺偱丄55偵偟傑偟偨丅崱偱偼垽拝傕傢偄偰偒偰丄曄偊傞婥偵偼側傟傑偣傫丅攚斣崋偼偦偺恖傪昞偡僩儗乕僪儅乕僋偺傛偆側傕偺偱偡丅傒側偝傫傕帺暘偺攚斣崋偵偼偳傫側巚偄擖傟偑偁傞偺偱偟傚偆偐丠

丂

丂

丂

崱夞偼僱僞偑廤傑傜側偄偺偱丄巹偺栰媴僄儔乕奣榑乮丠乯偱偡丅帺暘偺巚偄偙傒偱揔摉偵彂偄偰偄傞忋偵丄偟傚乕傕側偄偙偲側偺偱寉偔撉傒旘偽偟偰偔偩偝偄丅

僄儔乕傪偡傞帪 |

|

|

丂丂巹偺崱傑偱偺抁偄嫞媄惗妶偺拞偱婥偯偄偨偙偲側偺偱偡偑丄儈僗傗僄儔乕傪偡傞帪偵偼2偮偺僷僞乕儞偑偁傞傛偆偱偡丅傂偲偮偼丄巚偄偑偗偢僄儔乕傪偟偰偟傑偆応崌丅帺怣枮乆偱僾儗乕偟偨偺偵儃乕儖偑壗偐偺攺巕偵僌儔僽偐傜億儘僢偲弌偰偟傑偆丄偦傫側帪偱偡丅偙偆偄偆僄儔乕偼偦傟傎偳婥偵側傝傑偣傫丅乽偁傟丄偍偐偟偄側偀乿偲僌儔僽傪億儞億儞偨偨偄偰偦偺応偼廔傢傝偱偡丅 丂偲偙傠偑丄傗偭偐偄側偺偑傕偆傂偲偮偺僷僞乕儞偱偡丅傗傞傫偠傖側偄偐側偲巚偭偰偄偨傜傗偭傁傝傗偭偰偟傑偆僄儔乕傗儈僗丅傒側偝傫傕宱尡偑偁傝傑偣傫偐丠傗偭偰偼偄偗側偄応柺偱埆偄僀儊乕僕偑晜偐傫偱偒偰偦偺捠傝偺僄儔乕傪偟偰偟傑偆偙偲丅乽戝帠側帋崌偱偼偄偮傕撪栰僑儘傪偍庤嬍偟偰偟傑偆乿乽戝帠側応柺偱偄偮傕僼傽乕僗僩偵埆憲媴偟偰偟傑偆乿乽枮椲偺僠儍儞僗偱偄偮傕嶰怳乿乽娙扨側僼儔僀傪偄偮傕棊偲偟偰偟傑偆乿側偳偱偡丅 丂巹偺応崌丄傗傞傫偠傖側偄偐側偲巚偆偲昁偢偲尵偭偰偄偄傎偳傗偭偰偟傑偄傑偡丅嬶懱揑偵偼丄乽僉儍僢僠儍乕僼儔僀偑曔傟側偄乿偲偄偆傕偺偱偡丅僄儔乕偺弖娫偼偄偮傕摨偠偱偡丅僉儍僢僠儍乕僼儔僀偑忋偑傞偨傃偵丄埲慜偵棊媴偟偨僄儔乕偺僔乕儞偑堦弖摢偺拞傪傛偓傝丄偦偟偰埬偺掕丄偦偺僔乕儞偲摨偠傛偆偵儃乕儖傪棊偲偟偰偟傑偄傑偡丅僜僼僩儃乕儖帪戙偐傜偢偭偲摨偠僄儔乕傪孞傝曉偟偰偄偨偺偱偡丅 |

|

|

丂偟偐偟偁傞楙廗帋崌偱丄扤傕偑曔傟側偄偲巚偭偰偄偨僉儍僢僠儍乕僼儔僀傪僟僀價儞僌僉儍僢僠偱曔傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偦偺帪偼偨偩丄攈庤側僷僼僅乕儅儞僗傪偟偰傗傠偆偲僟僀價儞僌僉儍僢僠傪帋傒偨偩偗側偺偱偡偑丄偦偺傂偲偮偺僾儗乕偑偒偭偐偗偱丄乽棊媴乿偺庺敍偐傜夝曻偝傟偨偺偱偡丅 丂偦傟埲棃丄僉儍僢僠儍乕僼儔僀偑忋偑傞偨傃偵偁偺堦弖偺僼傽僀儞僾儗乕偑摢偺拞傪傛偓傝傑偡丅偡傞偲崱傑偱偲偼媡偵丄昁偢偲尵偭偰偄偄傎偳巚偄捠傝偺儀僗僩僾儗乕偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅椺偊儃乕儖傪棊偲偟偰傕丄乽亀偁傟丄偍偐偟偄側偀亁偲僌儔僽傪億儞億儞偨偨偄偰廔傢傝乿偱偡丅偁偲偵堷偒偢傞偙偲偼傕偆偁傝傑偣傫丅 丂 |

|

偄偄僾儗乕偑弌棃傞帪 |

|

|

丂 丂傗傞傫偠傖側偄偐側偲巚偭偰偄傞僄儔乕偑偁傟偽丄偦傟傪惉岟偺僀儊乕僕偲偡傝懼偊偰傒傞偺偼丄偦偺嬯庤側僾儗乕傪崕暈偡傞偺偵栶棫偮偐傕偟傟傑偣傫丅巹偺朢偟偄宱尡偐傜偄偆偲丄乽幐攕偡傞偺偱偼乿偲偄偆嫲傟偑埆偄僀儊乕僕傪屇傃婲偙偟丄幐攕偱偒側偄偲巚偆偙偲偱偝傜偵懱偑嬞挘偟偰屌偔側傝丄寢壥揑偵巚偆傛偆側僾儗乕偑偱偒側偔側傞傛偆偱偡丅 丂偦偙偱丄傕偟帋崌傪寛傔傞戝帠側応柺偑傗偭偰棃偨帪丄乽幐攕偟偨傜偳偆偟傛偆乿偲巚偆偺偱偼側偔偰丄僼傽僀儞僾儗乕偱僠乕儉偺婋婡傪媬偆偐偭偙偄偄帺暘傪僀儊乕僕偟偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆丅偄偒側傝偼柍棟偱偟傚偆偐傜丄晛抜偐傜儀僗僩僾儗乕傪僀儊乕僕偱偒傞傛偆楙廗偟偰傒偰偔偩偝偄丅儊儞僞儖僩儗乕僯儞僌偲偄偆傗偮偱偡偹丅怮傞慜偲偐儕儔僢僋僗偟偨帪偵傗傞偲偄偄偦偆偱偡丅偟偐傕惓妋側僀儊乕僕偱丄傛傝慛柧偵巚偄晜偐傋傞偙偲偑戝愗偱偡丅娤媞偺娊惡傗懪媴壒丄儃乕儖傪埇傞姶怗丄帋崌慜偵堸傫偩惓業娵偺擋偄偲偄偆傕偺傑偱丄幚嵺偺応柺傪偦偺傑傑僀儊乕僕偡傞偲岠壥揑傜偟偄偱偡丅 丂巹偑崱庢傝慻傫偱偄傞傕偺偼丄乽僙僇儞僪搻椲偺儔儞僫乕傪巋偡乿偲偄傕偺偱偡丅搳庤偑儌乕僔儑儞偵偼偄傞偲偙傠偐傜巹偑僙僇儞僪傊憲媴偟傾僂僩偵偡傞偲偙傠傑偱偺抁偄僔乕儞傪孞傝曉偟僀儊乕僕偟偰偄傑偡丅傕偪傠傫廃埻偺娊惡偵悓偄偟傟偰偄傞帺暘傑偱傕嵞尰偟偰偄傑偡丅100亾偆傑偔偄偔偲偼尷傝傑偣傫偑丄傒側偝傫傕婥偵側傞壽戣偑偁傟偽儊儞僞儖僩儗乕僯儞僌傪帋偟偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆丅徻偟偄偙偲偼杮壆偱棫偪撉傒偟偰偔偩偝偄偹丅傑偨偙偺僐乕僫乕偱傕儊儞僞儖僩儗乕僯儞僌偵偮偄偰庢傝忋偘偰偄偒偨偄偱偡丅 |

|

丂

丂

丂