注意 : 自分でやるということは、自分の責任でやることです。

このページに書いたことは、お勧めできることとは限りません。

注意 : 自分でやるということは、自分の責任でやることです。

このページに書いたことは、お勧めできることとは限りません。

このHPを長らく更新していなかったが、みんからに車ブログをアップロードしたりはしていました。

PC及びOSの更新をきっかけにHP編集に使っていたNetscape4.5が使えなくなり、HPの更新を諦めていました。

寄る年波、いつかはこのページを廃止したいが、過去に使っていたNetscape+FFFTP無しにはページ更新や

消去の方法がわからない。今日、ふと思い立ってネットスケープをクリックしてみると、Windows10でちゃんと動作するではないか。

記念に、何か書いておこうということで、24年前のNetscape が使えるという報告になりました。

サスペンションを交換し、ロールやノーズダイブが少なくなって、ブレーキの利きにも

不満を感じるようになりました。

フロントのブレーキパッドはまだまだ使えるのですが、社外品のパッドに交換しました。

手順等は以前に行ったインプレッサのブレーキパッドを交換 と同様です。

純正パッドより安く、利きが良くてダストが少ないらしいです。DIXCEL EXTRA Speed

スポーツパッドとして、鳴き止めシムを最小限にしか使わないなら、交換は極めて簡単です。

ただ、キーキー音がいやな場合は純正パッドについていたシムを使うことになりますが、

パットの鉄板を2か所ずつ削らないと、鳴き止めシムが付かないのです。

サンダーを使ったら楽だったと思いつつ、手でやすりがけをしました。

さらに、純正のパッドには引き摺り防止のV字型のスプリングがついていたのですが、

交換したパッドには、スプリングを引っ掛ける穴がないのです。

気休めかもしれませんし、無くても支障はなさそうですが、2mmのドリルでパッドの鉄板の側面に

穴をあけ、スプリングを取り付けることにしました。

やすりがけも穴あけも、万力等でパッドを固定しての作業となります。DIXCEL EXTRA Speed の鉄板の加工精度は、実用上の支障が無いのでしょうが

純正品と比べて多少見劣りします。

交換後の使用感ですが、まだ十分ななじみが無い中でもしっかりした利きが感じられます。

メーカーが言う、ダストが少ないと言うのは事実ではありません。ホイールがしっかり汚れます。

通勤路がカーブの連続と言うこともあり、車の運転の楽しさを取り戻すために、

サスペンションのダンパーとスプリングを

俗に、「SHOWAの赤足」と呼ばれる物(SHOWA TUNING「SPORTS」)に交換しました。

黒い方が純正、赤が言うまでも無く「赤足」

バネ、ダンパー共「赤足」の方が自由長が短い。

どちらもショーワ製で、見ただけでは「替える意味があるの?」と思います。

バネの取付部分のゴム部品は、元の物を再使用。

フロントストラット上部の固定は、テーパー状のゴムがボディの鉄板に密着し、エンジンルーム側からは

ゴムで覆われた板を挟み、ダンパーロッドの先端をナット1個で締めつける構造です。簡単そうなリアサスから交換を開始しました。

↑この部分を緩めて外します。 ※この写真は交換後。

6角棒レンチと、少しオフセットしたメガネレンチ、できればラチェットレンチも。

インパクトレンチを使えないことは無い。

↑ABSセンサの配線が引張られているのに気が付いて、サスのビームから外したところ。

左右のダンパーを外して、バネを外すのですが、ダンパーを外すと、これがピンピンに張って

ビームが下がるのを支えていたのです。

断線しなくて良かった。

フロントのダンパー上部の脱着は、ワイパーを外し、フロントガラス前方のプラスチック板を外す必要があります。

↓フロントガラス下の部分に、クリップと言うかファスナーと言うのかプラスチック製の部品で固定しているのを

無理やり引き剥がしました。

何個かのクリップ?が壊れましたので大慌てでHONDAディラーで注文。1個120円(ボッタクリ?)

右側のダンパー上部は、ワイパーモーターとそのリンクが邪魔ですが、ワイパをこの角度まで動かし、

キーをOFFにしてやれば、6角棒レンチが入り、何とか作業が出来ました。

フロント下部は、スタビライザーのリンクのボールジョイントを取付ているナットを外す。

ブレーキホースの支持ボルトを外す。

ABSセンサーの配線を外す。

そしてナックルの2本の太いボルトを外す。

組付け時はボルト穴のガタの範囲で、キャンバーが微妙に変わる。

※写真は交換後。前後とも、バネを外したり、スタビライザーの関係で左右を並行して作業を進める必要があります。

広いスペースと馬や複数のジャッキがあった方が、確実に作業を進めることが出来ます。組み付け後の車高は17mm程度下がりましたが、キャンバ、トーはほとんど変化なしでした。

交換後の感想:

前は曖昧なハンドリングで借り物の車のようでしたが、いくらか自分の車になった印象です。

家族の出張用パソコンが必要になり、コンパクトで手頃な物を探すと、昔は高級品のThinkPad が

ありました。今はLenovo製ですが、直販で35,000円程度(今は、さらに値下がり?)ですので、

迷わず購入しました。

CPU、メモリ、HDD他の構成は、性能を追うならインテルCPUや最初からSSDも選択が可能でしたが

最安の物そのままとしました。

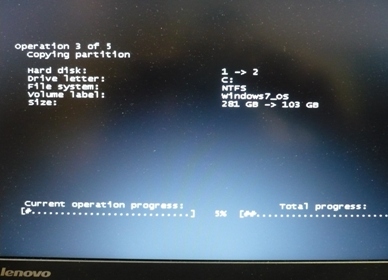

内蔵のHDDは320GBでしたが、SSDはインテルの520シリーズの120GB としました。交換前にX121eのUSBにSSDを接続する。外付けのSATA用HDDケースを使えば良いでしょうが、

ここでは「これdo台マスター」という機器をSATA接続用に使用しました。インテルのSSDの場合、ホームページにアクセスすると「Intel Data Migration Software」が

ダウンロードでき、パソコンに接続されたインテルSSDを認識すると、HDDの丸ごとバックアップが

出来ます。

320GB→120GBでも、実使用領域が少なければソフトが勝手に容量を割り振ってくれます。

順を追ってクリックしただけで、終了してしまいました。

↑HDDをコピー中の画面。少し時間がかかりましたが、無事コピーSSDが作成出来た。次に、パソコンのHDDを取り外します。7mm厚です。

インテル520シリーズは9mm厚ですが、プラスチック製の枠(スペーサー)を外せば7mm厚になる。

ただし、スペーサー取り付けビスを外すと蓋も開いてバラバラになってしまい、そのビスを使うと

長すぎるため、M2mmの短いビス4本を用意する必要があります。

SSD内部の様子。上の黒いのがスペーサー 裏面

ThinkPad X121eの裏ぶたは、ビス3本を外すだけで簡単に開く。HDDはビス2本で固定されている。

写真はHDDをSSDに換装済み(白っぽい部分)。先にメモリ(右端)も4GBを8GBに換装済み

正面の奥は、念のため取り外したバッテリー。裏ぶたを元に戻し電源スイッチ入れると、今までどおり起動しました。

パソコンの反応は早くなったようですが、計算外だったのは起動時間が逆に若干遅くなりました。

元々34秒位でパスワード画面に至っていたのですが、10秒位長くなっています。

後で入れたソフトの関係か設定の問題かもしれません。特に支障がないのでそのままにしています。

前回・前々回の電池交換は交換に手持ちのニッケル水素電池を使ったので、電池との相性の問題

がありその後は比較的短命でした。

今回のひげそりはリチウムイオン電池なので、不適切な電池を使用すると発火の危険性もあるため

交換用の電池は純正品(と信じているもの)を使用しました。電池の入手方法は、電器店で取寄せてもらうのが良いと思いますが、意に反して買換えを勧め

られるのではないかと、ちょっと躊躇します。

そんなときは、楽天に出店している「でん吉」という店での購入も可能です。

松下ES8085の場合には、【Panasonic ESLA50L2507N】という品番の電池のようです。

私の場合、通販で電池代金630円+メール便の送料160円で済みましたが、比較的少額ゆえに

支払い方法によっては送料などが電池代金を上回ることもあると思います。ひげそりの構造は取扱説明書の「製品を廃棄する時のお願い」のページにある「廃棄電池の取り

出しかた」の図を参考に分解します。

分解するとヒゲの粉が出てくるので、掃除の片付けを容易にするため新聞紙の上で分解しました。

底面のビスを外し、ゴムのような感触がある写真右のプラスチックカバー小・大を取外し、

コの字型の小さな金具を2個、引き抜くように取外し、

ビスを4本外すと本体が分割出来て、電池が出てきます。水洗い可能な機種ですので外周にゴムパッキンがあります。

プロの修理でしたら、このパッキンを併せて交換するのかもしれません。

↑交換後

例によって、電池には電極に角のような突起が付いていますが、+−を間違えそうです。組立は分解の逆の手順ですが、苦労する点はヘッド部分の「フリー・ロック」切替スイッチ?の

位置関係が判りずらいことくらいです。今回購入した電池は、全く?充電されていないようで、交換後はすぐに充電の必要がありました。

通勤・通学用自転車のタイヤを2台分、4本交換しました。

新しいタイヤに求めたのは、当分交換の必要が無いような、耐摩耗性にすぐれたものです。パナレーサー スーパーハード タフネスを最初の候補に挙げたのですが、

結局、ビードにアラミド繊維を使っていて軽量な、パナレーサー スーパーハード オリタタミを

購入しました。メーカーによる性能チャートはここ。

ネット(オークション)による購入でしたが、ホームセンターの中国製?タイヤとそれほど変わらない

価格で購入することが可能でした。

ビードにワイヤーが入っていないので、タイヤを昆布のように折り畳んで袋に入れてあります。

トレッド部分とビード部分の直径(周長)が違うのに、ペッタンコに折り畳むことが出来るのは、なぜ?リムにはめる時、こんな平面の帯のような物をどうやってタイヤの形に?と半信半疑でしたが

やってみると、ちゃんとタイヤの形になりました。今回交換した自転車の1台は中国製で、タイヤは摩耗が速い点を除いて品質はそれなりに

しっかりしているように見えました。もう1台はブリヂストン自転車のブリヂストンタイヤで、耐摩耗性については十分良好でしたが、

タイヤの構造が全然だめなものでした。

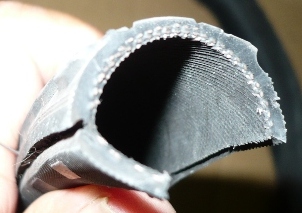

前輪はタフロード ライト、後輪がニュー ロングライフで前後の耐摩耗性のバランスは良好でしたが、

特に後輪のニュー ロングライフは頑丈さを求めたためか、サイド部分の肉厚が異常と思えるほど厚くて、

繰返しの屈曲に耐え切れず、使用後1〜2年で大きなクラックが両側の全周にわたり入っていました。

これがブリヂストン製の ニュー ロングライフです。(ビードは切り取り済み)

これだけサイド部分のゴムの肉厚が厚いのに、補強の繊維が内側にあるだけなので、毎日の使用による

繰返しの屈曲・ストレスで細かなひび割れが進行し、大きなクラックになります。

耐久性に対する設計の方向が間違っており、ユーザーの苦情が吸い上げられるシステムが出来ていれば

すぐにでも改善できたはずですが。

実は、過去にもブリヂストンの自転車タイヤで、同様にタイヤのサイドからチューブがはみ出しかけました。

5年後の製品でもこのありさまです。

前輪側のタフロード ライトは軽量な設計で、ニュー ロングライフに比べるとひ弱に見えますが、

薄肉のため、こんなにひどいクラックは発生していませんでした。多くの人々の通勤・通学の手段である自転車。

その安全に最も影響のあるタイヤについて、「OEMだから下請けに任せているよ」ではなく、

自社ブランドの名誉のためにも、もっと品質の確保に留意してほしいものです。パナレーサーは長持ちしますように。(祈り)

24年前、自分で取り付けたエアコンが不調になりました。

昼間に使用すると不意にコンプレッサが停止します。

しばらくしてスイッチを入れると正常に使えることもあります。

夜間はごく普通に使えました。(当時は、まだ少数派だった)インバーターエアコンですから、普通に負荷があるときには

コンプレッサは停止せず、負荷が軽くなると回転数を下げる制御が入ります。

室外機の制御機器の蓋に張り付けてある回路図を見ると、冷凍サイクルとしての保護回路は

圧縮機出口温度を監視しているだけのようです。室外機のフィンは目詰まりもなくアルミの錆が目立つ程度、室内機のフィルターも異常なし。

普通に使える時もあるので、冷媒量の減少と推測しました。

冷媒が減っていれば、漏れ箇所を探すのがセオリーとは思いますが、

配管の接続部分に漏れが見つかったとして、増し締めで漏れが止まることは稀で、フレアに

傷や割れが有ることでしょう。フレア加工をやり直すとすれば配管長が短く、足りなくなるため

部分的でも新たな配管に交換する必要があり、冷媒回収、若干のガスの大気解放、

配管接続、あらためてエアパージ、そしてガス補充をやる必要がある。(結構面倒です)

結論として、配管の漏れが大きく、配管をやり直す必要があるとすれば、

その場合には、エアコンを省エネ設計の新型に交換する潮時でしょう。漏れ量に経年的な変化が無いと都合良く仮定すれば、漏れ自体は微々たる量の筈ですので、

冷媒を補充することで、また20年程度使える可能性があります。

今回は、この仮定に基づき冷媒の補充のみとします。機器の銘板によると冷媒は、フロンR22が0.95kgとありましたので、通販でR-22の

サービス缶(500g)とサービス缶用バルブを購入し、補充しました。

(環境への影響に配慮し、今回の一缶1回限りの補充とします)低圧側の配管のサービスポートにゲージマニホールドを介してサービス缶を接続。

接続時にガスでゲージマニホールド及びホース内のエアパージ。

低圧側のバルブを半閉め方向に回すとサービスポートが開きます。

機器を運転して低圧側の圧力を下げ、サービス缶のガスを流入させます。

補充中は蒸発によって缶が冷えてきます。

ガスの量は、あらかじめバルブ付きの状態でサービス缶の重さをはかっておくことで

補充量を確認します。

過充填は逆に不調の原因になります。一旦冷媒を何らかの方法で抜いて

銘板の量を充填するのが本来の方法と思いますが、大気放出は好ましくないので

充填前・充填中の低圧側圧力を監視し、充填後の圧力を0.6Mpa以下にとどめます。あとは、逆の手順で元に戻します。

経過報告: 2010年夏の記録的な酷暑に対し十分な性能を発揮し、大活躍しています。(2010.9.5追記)

ホンダフィットは短い車ですが、私の場合、方向転換のバックで後ろにギリギリいっぱいまで

詰めることが出来ず、苦労することがあります。

以前なら、視力がよく距離感も良かったのですが、最近は、近眼+乱視+老眼+飛蚊症+上下斜視

なので、方向転換や車庫入れに自信が持てなくなってきました。そこで、後方視界の補助として、メーカー装着のカーナビでは当たり前の、リアカメラを付けてみました。

ナビと同じメーカーの、パナソニックCY−RC51KD です。カメラから出る信号は鏡像です。取付にあたって、

何をするにも、内装などの、はめ込み式のプラスチック成型板を外す必要があります。

どこをどう外せばいいのか、外見だけでは全くわかりません。

ガーニッシュやリアワイパの取り外しも、固くてホントに外れる?と思いながらの作業でした。

インターネットで他の人の実施例を参考にすることで、ようやく作業をすることが出来ました。

1例として、写真入りで詳しく説明のあるページを示します。

みんから の high4 さんのページです。

そのまま、というわけではありませんが、内装はがしなどの写真は重複するので省略します。

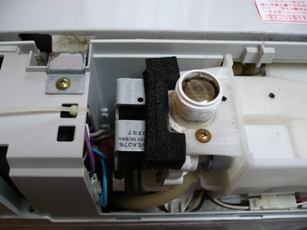

リアハッチの裏側、リアワイパーモーターを取外し後。

(カメラの線を通線前に丸めているのも写っています)ガーニッシュを外す前にスマートキーのロックボタンのコネクタを外しておいたのは正解でした。

ガーニッシュを力いっぱい外すと、最後は一気に外れて、スマートキーのロックボタンのコード

が引張られます。(コネクタがつながっていると、引きちぎれる恐れあり)

リアウインドウの下の黒いプラスチック板(ガーニッシュ)を外して、カメラ用に四角い穴をあける。

この後、取付の現物合わせで開口部をドンドン大きくしました。

カメラのコントロールユニットを後輪のタイヤハウス上部の、この場所に設置しました。

ブレーキランプの配線が近くにあります。

カメラの電源はバックランプから供給し、カーナビへの接続は黄色い端子の映像信号だけです。

RCA端子(ピンジャック)コンポジット映像信号なので、同じ方式であれば、メーカーを問わず

カーナビとの接続が可能でしょう。

カーナビ側は、バック時に画面を切替える「カメラ割込み」を設定する必要がありました。

リアビューカメラの取付完了。

車の後ろに車幅に合わせ1m毎に目標物を並べて、カーナビの基準線を調整。もう少し隠れる位置のつもりだったのですが、ガーニッシュにかぶってしまうと視界不良になるため、

最終的にはこういう形になりました。実は、この取り付け位置を調整するのに一苦労。台座のかさ上げとして10mm厚程度のプラスチック板

が欲しかったのですが近所のホームセンターには無く、ホームセンターにあった10mm厚ゴム板にすると

良い感じなのですが両面テープの接着力が頼りなく、木材なら寸法も自由に選べるのですが水を吸ったり

経年変化が心配。

仕方なく、100均ショップにあった、12mm厚のプラスチック製おもちゃの1部分を切断して台座の

かさ上げに使用しました。かなり怪しい材質でしたので、取り付け後にはアルミテープで補強。他社のカメラでは、台座の構造や高さが違うので、もっとすんなり着いたのかも。

カメラの性能は、夜でもよく見えますが、コントラストの強いところでは色収差が気になります。仕上がりには満足。でも、1日に使うのがほんの数秒。

インプレッサに取り付けていたカーナビ(富士通AVN3302D)は、一度地図の更新をしたので、

捨てるのも惜しく、ナビの無いデミオに移設することにしました。いざ、マツダ純正のオーディオを外そうとしたところ、他社の車と全く様子が違います。

取り外し方をネットで調べたところ、外し方がちょっと特殊なことが判明し、急遽カー用品店で

専用工具を含む取付キットを購入しました。(日東NKK-T43D)

配線の変換コネクタは、年式の違いでタイプが異なり24ピンのものが該当することがわかりました。

取付キットに同梱されているこのU字型の物が専用工具です。

取外し後ですが、

こんな感じで、バネ状のフックになっている黒い鉄板を工具の先端で押さえながら引っ掛け、

オーディオを手前に引きぬくわけです。

2DINタイプだと4本の工具が必要です。慣れないと、中の様子がわからないのでけっこう大変。

ナビに必要な車速パルスなども、24ピンの純正コネクタにあります。

アナログTVアンテナはいまさら要らないし、GPSアンテナを設置するだけでOKです。

GPSアンテナは、下の写真の空調吹き出しダクトの上(ダッシュボード内部)に手探りで貼り付けました。

ついでに、ETCのアンテナもGPSアンテナと同様に吹き出し口ダクトの上に貼り付け、表から見えること

なく取付が出来ました。

キットには、鉄板製の箱断面の取り付け枠が付いており、ナビを押し込むときに、配線が邪魔で

なかなか奥まで、すんなりとは入りませんでした。

3mmのビスで最終的に固定するのですが、付属のビスでは短くて届かず、別の長いビスを使って

無理やり引き込むように取付けました。(仮固定のあと、短いビスに交換)

後で気がついたのですが、グローブボックスが簡単に外れるので、そこから手を入れて配線を逃がして

やればよかったかなと。

ナビやETCの取り付けで思うのですが、GPSなどのアンテナ用ケーブルがやたらに長くて閉口します。高速道路を含めて試走したところ、ナビもETCもOK。

15年間乗ったインプレッサを廃車し、ホンダフィット 1.5X (DBA-GE8) を購入しました。

インプレッサには、まだ2年程度乗るつもりでしたが、マフラーの破れが見つかり、車の余寿命、

維持費、環境負荷を考え、購入補助金にもつられ、泣く泣く廃車にしました。さて、新車のフィットですが、オプションのカーナビのTVは、1セグだけで運転中の使用制限もあり、

気に入った物を自由に選べるオーディオレス車を購入しました。

オーディオレスだと、こんなに内臓が見えます。

納車が連休の初日、そのまま乗るのも、もひとつなので次の日にカーナビの取り付け作業を実施。カーナビはパナソニックのストラーダCN-MW200D 地図データーはDVDやハードディスクではなく

SDメモリに入っています。地図読み込みに機械的な可動部分がなくて故障が少ないかな?

もちろん、CDやDVDも再生できますし、iPodの接続ケーブルも付属しています。

また、グーグルマップなどのパソコン上で目的地を入力して、SDカード経由で目的地設定が出来る

らしいです。

決め手は、地デジ(フルセグ)対応で、価格が比較的安いこと。また、オーディオレス車の場合、オーディオ取付用の鉄板が付属していないことがわかりましたので、

ジャストフィット/JFC KJ-H38DE という取付用キットを併せて購入しました。

他のメーカーでも同様の物が出ているようです。キットは6,000円前後と、内容物のわりには高いですが、鉄板まで自分で寸法を測って加工しようと

する方を除いて、必要な部品です。

キットに含まれる24ピンコネクターも、配線を全部自分でギボシに加工する方以外はキットを利用

した方が無難です。

パネルの外し方など、キットに取付方法の概略が記載されています。その他の参考ページ アルパイン 車種別取付情報

エクリプス ジャストフィットガイド

オーディオパネルを外しました。エアコン吹き出し口も、ハザードスイッチも一緒に外れます。

ハザードスイッチのコネクタも外します。

パネル類は、ほとんどの物がはめ込み式で、無理やりにはがす行為を繰り返します。

ネット上の他の方々の実施例を参考に、躊躇なく引きはがします。

メーターのパネルも外します。

メーターの奥の左にGPSアンテナのようなものが見えますが、これはETCアンテナです。

右の空きスペースにカーナビのGPSアンテナを取付るのが、このパネルを外す理由の一つです。

メーターも取り外します。メーターは4本のビスで止まっています。

裏面のコネクタも外します。

昔の、(中のワイヤーが回転する)機械式のワイヤーはありません。

メーターを外す理由は、メーター背面にアンテナ配線とバックランプ配線、そして同時に付けた

レーダー探知機用の電源配線を通すためです。

たしか、サイドブレーキ配線を接続する場合も確かこのあたりで接続するはず・・・。

TVアンテナの配線を通すため、ピラーの内張りを左右とも外します。

アンテナを左右2本ずつ、計4本取付けます。

シールのように張り付けるだけですが、不自然な姿勢での作業であり、粘着力が強く

やり直しがきかないため、見た目が不揃いにならないよう注意が必要です。(反省)

写真では分かりにくいですが、縦に2本ずつ細い線があります。 これがアンテナ

の肝心の部分だと思います。8年前、インプレッサに取り付けたナビのアンテナは、地域的にはVHFを見ないにもかかわらず

VHF対応のため大きかったですが、今回の物はUHF専用のためかコンパクトになりました。

車速パルスも純正コネクタにありますし、GPS用アンテナスペースも目立たないところにあり

以前のカーナビ取り付けに比べ楽になりました。

やりずらいのは、やはりはめ込み式のパネル脱着でしょうか。

また、外すパネルの周囲のパネルは養生テープを貼り付けておいた方がよいでしょう。

ちょっとしたことで、パネル類に傷が付きます。(また反省)そうそう、手際良くパネルを全部とりつけたのですが、画面部分がキットの化粧枠に引っ掛かって

チルト動作がうまくゆかず、B-CASカードの挿入やCD・DVDの挿入が出来なくて、あせりました。

またオーディオパネルを脱着するはめになりました。(またまた反省)

完成。 作業に疲れました。やはり慣れないと丸1日は十分にかかります。地デジ&フルセグはすごいです。このナビのTVは高感度だと思います。

私の普段の行動範囲では、ほとんどの場所で映りますし、かなりの範囲でフルセグ受信が出来ます。

もちろん、家のテレビのように番組表も見ることが出来、待ち時間の退屈しのぎになります。

ちょっと使っただけですが、TVの実用性は以前のアナログ(UHF)受信とは比較ならず、快適です。

ディーラーにてヴィヴィオの15年目の車検見積もりもらうと、14万円超で、びっくり。

なじみのディーラーと同系で別の営業所での見積もりであったが、車の履歴が引き継がれていないの

か、期限が切れていない発煙筒の交換や、走行3,000kmでのプラグ交換、点火コード類の交換、冷却

水ホースの交換など、盛りだくさんのメニューとなっていた。だめ押しに、オイル漏れがひどく「とりあえず、タペットカバーのガスケット交換が必要で、場合によっては、

ヘッドガスケットの交換も必要かもしれませんよ、これは車検の見積もり外です」ときた。

オイル漏れは気が付いていたが、家の庭には油漏れの形跡はなく大したことはないと思い込んでいた。車検までに日があるので、とりあえずオイル漏れを直してもらうことにしたが、気にすると気になりだして

その日のうちに自分でタペットカバーを開けて見た。

結果、やっぱりガスケットが傷んでいた。ゴム製のガスケットの排気側の方が熱の影響で硬化して

柔軟性が全くない。汚れをしごくようにウエスで拭き取るとポキポキ音がしてひび割れが増える。

ディラーに部品の在庫を確認しても、その都度に取り寄せますので在庫はありません。との冷たい答え。

しかたなく、液体ガスケットを塗って組み直した。

後日、ガスケットが手に入ったので(ディーラー作業はキャンセルし)、再度タペットカバーを開けた。

応急処置で液体ガスケットを使用したため、ガスケットがヘッド側に残っています。

ガスケットの当たり面の液体ガスケットのカスをこすり落とすのが面倒だった。

45,000km走行のバルブ回りの汚れ。 オイルの管理は重要です。概ね走行距離3000km程度でオイル交換していたが、チョイ乗りばかりでは走行距離の割にオイルの

劣化が早く、スラッジ等の付着が酷い。

オイルは純正品と同等以上のグレード・価格の物を使用していたのに。

排気側に面したガスケットは硬化して柔軟性がなく、ひび割れ数か所。

赤っぽいのは、先日の確認再組立て時に付けた液体ガスケット。

とりあえずタペットカバーを組み終わり。

オイル給油口をインジェクターのコードにくぐらせるのが難しいので、給油口パイプはタペットカバーを外す

前に取り外し、組付け後に取付た。

タペットカバーの上には、エアクリーナーボックスが付きます。オイル漏れ改善については経過確認中です。

オイル漏れ以外はまずまず快調で、燃費も悪くなく、モータースポーツベース車ヴィヴィオRX系を頂点とした

シリーズの最下位グレード車ではありますが、マニュアル車のためフォン、フォンとシフトダウンでき、4輪

ストラット独立懸架と比較的低重心なことにより良好なコーナリング性能を発揮。 また、4気筒+インジェク

ションによる滑らかなエンジン。 中でも、後輪のサスペンションは当時のインプレッサ・レガシィとも通じ、

軽としてはオーバースペックとも思える構造で、今でもしっかりしています。

寄る年波に勝てず傷みもありますが、その分、愛着もあります。平成21年度限りで「13年超の車を廃車し、燃費基準適合車を購入する」と12.5万円の補助が付くとの情報

があり、この際 廃車・買換えすべきか、車検を受け延命させるべきか…。

旧車を廃車すればエコカーに補助金? 本当のエコは物を大切にすることでは。

シャープ製の全自動洗濯機(ES‐SE80 1997年製造)が、最近不調になりました。

蓋の部分は既に割れていて、テープで補強して使っていたのですが。洗たくのボタンをおして、2・3回の空回しで慣性により洗濯物の重さを調べたあと、水が入り始める筈ですが、

入らないのです。

なぜか、しばらくして水が入り始めることが多かったのですが、だんだん不調の頻度が高くなり、年始早々に

洗濯コースの途中でエラーにより停止するようになりました。

お正月で、メーカーのサービスセンターも、しばらくは開かないと思いますので自分でやってみました。水が入らないと言うことで、まず最初に疑ったのは給水用の電磁弁です。

ホースを外し、上蓋は奥にあるビスを2本外し、給水電磁弁を確認します。

電磁弁を固定するビスを外し、左へ抜き出し、電線を外す。

ちょっと窮屈なところなので、他の部品を固定するビスを外す必要がありました。

2連の電磁弁になっています。(下面から見たところ)

コイル部分を外し、さらに弁体を外します。左は弁体の取外し前。

弁体部分。左がゴム製のダイヤフラム(裏面より)、右がコイルの中に入る金属棒とバネ。弁の動作は、通電により右の金属製の棒がコイルにより引き上げられると、左の弁体の中央上部の水路が開きます。

すると弁体上部の水圧が抜けて、左の弁体が下面からの水圧により持ち上げられ水が出るようになります。

通電が切れると、金属製の棒が下がり弁体中央上部の水路が塞がれ、弁体の横にある小さな穴から弁体上部に水が

満たされます。水道の水圧により弁体を下に押し上げることにより水が止まります。

直動式の電磁弁ではなく、パイロットの小水路の開閉で主水路を開閉させる方式です。

多少ごみが入っていましたが、この程度では大丈夫かな?と思いました。

全部きれいに洗い流し、パッキン類を元通りに戻します。

電磁弁を全部元通りに組付けます。これで直った、と思ったのですが、依然として不調です。

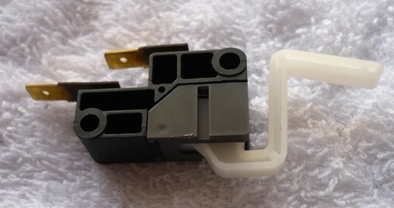

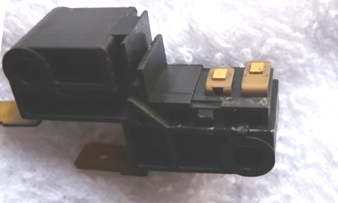

次に確認したのは、洗濯開始にあたり蓋の開閉状態を検知するスイッチです。

テスターでスイッチのON/OFF状態を調べると、蓋を開閉しても完全な導通状態になりません。

先にこれを確認しておけばよかったと思いました。

スイッチの電線を外し、慎重に横方向に取外しました。

これが蓋の開閉を検知するスイッチ。これの接点が不良でした。

右のアーム及び可動接点と、左の本体と固定接点に分解できます。(清掃後の写真)分解すると、バネが飛び出すことを想像してましたが、上の写真のように別れるだけなので助かりました。

思ったより汚れてませんでした。細かなホコリ等が接点不良の原因でしょう。

アルコールを綿棒につけて接点の汚れを拭き取りました。直りました。

※ シャープ製洗濯機の発火事故によるリコールがあります。

該当の洗濯機をご使用の場合は、メーカーへ連絡するようお勧めします。

戻 る

表紙に戻る