|

|

| バス・フィッシング講座 |

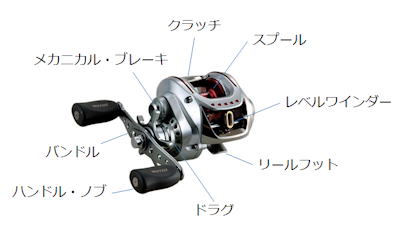

| 第1回 ベイトリールのパーツの名称とその役割 |

| リールはライン(釣り糸)を巻き取る道具のことです。バス・フィッシングはルアーを投げて(キャストして)、ルアーを巻き取ることの繰り返しですから、リールは非常に重要な役割を果たします。 リール(釣り糸を巻き取る機械)、ロッド(釣り竿)、ライン(釣り糸)の道具一式をタックルと言います。 バス・フィッシングには大きく分けて2種類のタックルがあります。 ひとつはベイトリール(ベイトキャスティング・リール)とベイトロッド(ベイトキャスティング・ロッド)の組み合わせであるベイトタックルです。 もうひとつはスピニングリールとスピニングロッドの組み合わせであるスピニングタックルです。 まずはベイトリール(ベイトキャスティング・リール)の説明です。 ベイトリールは下の写真のような構造のリールです。 ハンドル・ノブをつまんでハンドルを回すとスプールという鼓形状の部品がくるくる回ってラインを巻き取ります。 ルアーを投げる時にはクラッチというボタンを押します。クラッチを切る(押す)とスプールはフリーの状態になります。この状態でルアーを投げる(キャストする)のです。 ルアーをキャストする時にはスプールを親指で押さえておかなければなりません。そうしないとルアーの重みでスルスルとラインが出ていってしまいます。 スプールを押さえたらロッド(釣り竿)を振ってルアーをキャストします。キャストした瞬間(ルアーが頭上を通過する瞬間)にスプールを押さえていた親指をはなします。するとルアーは放物線を描いて飛んでいくでしょう。それと共にスプールが逆回転しラインも放出されていきます。 ルアーが水面に着水する直前に、親指でスプールを押さえます。これをサミングと言います。サミングをしないと大変なことになります。ルアーに引っ張られて高速回転しているので、ルアーが着水したにもかかわらず、スプールが回転したままだと行き場を失ったラインがスプールの周りでもしゃもしゃにこんがらがってしまうからです。この悲惨な状態をバックラッシュと言います。 また、サミングはルアーが着水する音を小さくする役目もあります。大きな音でボッチャンをルアーを投げてはバスに警戒心を与えてしまいますから。 無事、ルアーが着水したらハンドルを回してルアーを巻き取ります。巻き取り始めると同時にリールがカチッと音がします。これはクラッチを切ってフリーだったスプールとギヤがかみ合ってスプールが逆転しないようになる音です。 ルアーを巻き取るとレベルワインダーという部分が左右に動きます。レベルワインダーが左右に動くことによってラインがスプールに均等に巻かれるのです。 リールフットという部品はリールをベイト・ロッドに固定するための台座です。 ベイト・リールにはいくつかのダイヤルやつまみがあります。一つはハンドルの根元にあるドラグ。ベイトリールの場合は星の形状をしているのでスタードラグとも言います。 ドラグはある一定以上の負荷がかかるとクラッチが切れていない状態でもスプールが逆回転してラインが出るようにするものです。大きな魚がかかった時に瞬間的な強い引きにラインが出てラインブレイク(ラインが切れること)を防ぐのです。 ドラグはラインの強さによって調節します。強いラインはきつめに、弱いラインは弱めに設定します。 ハンドルの付け根とサイドプレートにはダイヤル(つまみ)のようなものがついています。 これは次回、解説したいと思います。 |

|

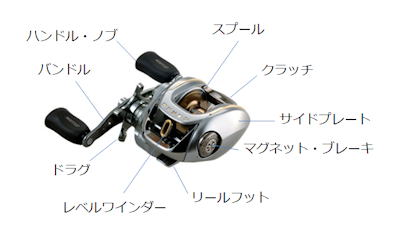

| 第2回 ベイトリールのブレーキ機構 |

| ベイトリールにはハンドルの付け根とサイドプレートにダイヤル(つまみ)のようなものがついています。 ハンドルの付け根部分にはメカニカル・ブレーキというダイヤルがあります。このメカニカル・ブレーキはスプールを締め付ける力をを調整するダイヤルです。メカニカル・ブレーキを緩めるとスプールはより軽い力で回転し、逆にブレーキを締めるとスプールは回転しにくくなります。 ハンドルの逆側、サイドプレートにはマグネット・ブレーキというダイヤルがあります。これはマグネットの力でスプールの回転を制御する装置です。マグネットの力といっても磁力でスプールの回転を制御している訳ではありません。スプールが高速で回転するとスプールに隣接するマグネットとの相乗効果で渦電流が発生します(これを電磁誘導と言います)。この渦電流とマグネットの地場との垂直方向に「力」が発生するのです(フレミングの法則)。この力がスプールの回転を抑える力になるのです。 この力はスプールの回転が速いほど強く、遅いほど弱くなります。 ルアーが飛んでいく時には初速が一番早く、着水点に近づくほどスピードが落ちていきます。このルアーの飛行スピードが落ちる(スプールの回転スピードが遅くなる)と共にブレーキの効きが緩くなるのです。 マグネット・ブレーキと同じ役割をするブレーキ機構に遠心ブレーキというものがあります。これはスプールが回転した時に働く遠心力でスプールの速度を制御する装置です。サイドプレートを開くと、遠心力が発生すると同時にサイドプレートの壁面を押さえつけるブレーキ・シューという部品が入っています。スプールの回転は速いほど、ブレーキ・シューとサイドプレートの摩擦が大きく、回転が遅いほど摩擦が小さくなる仕組みです。 ベイトリールは主に、ダイワ精工、シマノ、アブという3社が作っていますが、ダイワ精工はマグネットブレーキを、シマノとアブは遠心プレーキを採用しています。 マグネット・ブレーキと遠心プレーキはそれぞれメカニカル・ブレーキと組み合わせて使うのですが、これといった設定方法はありません。 が、一番オーソドックスな方法を紹介します。メカニカル・ブレーキは緩めにしておいて、状況に応じてマグネット・ブレーキあるいは遠心ブレーキで微調整するという方法です。 メカニカル・ブレーキを緩めに、とはクラッチを切った状態でルアーをロッドの先端からぶら下げ、ゆっくり落ちる状態から更に若干緩めの設定です。 この状態から、重いルアーはきつめに、軽いルアーは緩めに、向かい風の時はきつめに、追い風の時は軽めに、といった感じでマグネット・ブレーキあるいは遠心ブレーキを調整をすればよいでしょう。 マグネット・ブレーキと遠心ブレーキはどちらが優れているのかはそれぞれ一長一短あって難しい問題です。 ダイワ精工、シマノ、アブであれば最後は自分の好みで決めてしまえば問題ないと思います。 |

| 第3回 ベイトリールは右巻き?左巻き? |

| ベイトリールには右手でハンドルを巻くものと、左手でハンドルを巻くタイプがあります。 もともと、ベイトリールは右手巻きが主流でした。ベイトタックルはクランクベイトやスピナーベイトといった巻き抵抗の大きなルアーを使うことが多く、右手でベイトリールをしっかり巻くということが重要だからです。 1990年頃、左手巻きのベイトリールを使った新しいコンセプトが提唱されました。テキサスリグやラバージグなどベイトタックルでボトム(湖の底)を探る釣りに左手巻きのリールを使うのです。利き腕の右手でロッドを操作し、ボトムをきっちり探りながら余分なラインを左手で巻き取るという釣り方です。 利き腕でロッドを操作した方がルアーにより繊細なアクションをつけられるのです。 その後、左手巻きのリールに新たなコンセプトが提唱されました。 それは、ボートでゆっくり進めながら葦際など近距離でポンポンと手返しよく攻めていく時に、右手でキャストを繰り返しながらロッドを左手に「持ち替える」ことなく左手でリールを巻くという釣り方です。 近距離で手返しよく釣る場合、ロッドを持ち替える動作は非常に無駄ですし、着水した直後のバイト(バスがルアーに食いつくこと)に対応することができません。 初心者の方は右ハンドルを使うべきでしょうか?左ハンドルを使うべきでしょうか? 私の意見としては、右利きの人はやはり右ハンドルでクランクベイトやスピナーベイトをしっかり巻く釣りを覚えた方が良いと思います。 それからでも左ハンドルを試してみるのも遅くはないと思います。 |

右ハンドルモデル  左ハンドルモデル |

| 第4回 ベイトリールのスプール形状 |

| ベイトリールの発展の歴史は、いかにスプールを良く回転させるかという技術革新の歴史でもあります。 ベイトリールはルアーを飛ばすためにはスプールを回転させなければなりません。つまりスプールの回転が悪いとルアーが思うように飛ばないということです。 スプールの回転を良くするためにはいくつかの方法があります。 まずはスプールのシャフト(軸)を支えるボールベアリングという部品を質の良いものにし、シャフト(軸)の加工精度を上げることです。 ふたつめはスプールの重さを軽くすることです。スプールの重さを軽くするためには2つの方法があります。ひとつはスプールの大きさ、つまりリールのサイズ自体を小さくする方法。最近は小型のプラグをキャストするための小型のリールが盛んに出ていますが、この流れを受けたものです。 もうひとつはスプールの内径を太くしてラインを巻く量を減らすことです。通常のスプール(深溝スプール)に比べると浅溝スプールはラインをたくさん巻けない分、スプールとラインの合計重量が軽くなり、良く回転するようになります。 バスフィッシングの場合、ラインを数十メートルも引き出されるような大物との格闘もありませんし、投げ釣りのような遠投も必要ないのでこのようなリールの開発が可能になります。 浅溝スプールのベイトリールは確かに軽いルアーを飛ばすのには有利ですが、用途は限定的です。 バスフィッシングを始めた初心者はラインがある程度巻ける深溝スプールのリールを使い、釣りの幅を広げることをお勧めします。 |

深溝スプール  浅溝スプール |

| 第5回 扁平型のベイトリールと丸型のベイトリール |

| ベイトリールの外形の形状には扁平(へんぺい)型と丸型があります。店頭で良く見るのは扁平型です。扁平型はロープロフィール型とも言います。 扁平型のリールはロープロフィールという別名がある通り、ベイトロッドにセットした時にリールの位置が低く、ロッドを握った時のホールド性が高い、というのが一番の特徴です。ベイトタックルの場合はロッドを握る時に、ロッドと一緒に左手の手のひらでリールごとグリップします。扁平型のリールはこの時に、高さが低いのでリールの上面を握ることができます。 一方、丸型リールの場合は高さがあるので左側面のパーミングカップという面をホールドする形になります。 ホールド性という点では扁平型に大きなアドバンテージがあるといえるでしょう。 また、扁平型は丸型に比べてコンパクトなのでリールの重量も軽くなります。タックルの軽さは感度に大きく影響しますから、感度という点でも大きなアドバンテージがあるといえます。 では、丸型のリールにはどのようなアドバンテージがあるのでしょうか。 ひとつめはリールサイズが大きいため頑丈で剛性が高く、巻き抵抗の大きなルアーに力負けすることなくしっかりと巻くことができます。ディープクランクや大型のスピナーベイトなどを扁平型のリールで巻くと良くわかるのですが、やはり剛性がない分、しっかりルアーを巻くことができません。 ふたつめは、剛性が高いということは耐久性が高く、少々の衝撃にもまったく問題がありません。 みっつめは、ラインを巻くキャパシティーが大きいため、大きいルアーを太いラインで遠投する場合、扁平型のリールだとラインが足りなくなる場合があります。 更に、性能ではないのですが、丸型という形状は古くからアメリカのリールで採用されてきた形状であり、懐古趣味的な趣(おもむき)があります。 ですので、どちらが良いというのではなく、使うルアーによって使い分けるというのが良いと思います。 私もディープクランクや大型のスピナーベイト用のタックルには丸型を、それ以外は扁平型をという使い分けをしています。 初心者の方が最初に買う1台としては汎用性の高い扁平型になると思いますが、何台目かのリールとして持っておいて損はないと思います。 |

扁平型(ロープロファイル型)のベイトリール  丸型のベイトリール |

| 第6回 スピニングリールのパーツの名称とその役割 |

| ベイトリールと共にバスフィッシングで使われるリールのタイプにスピニングリールがあります。 スピニングリールとベイトリールの違いは何でしょうか?それはスプールの向きです。ベイトリールは、ラインをそのままスプールに巻き込みますが、スピニングリールはローターという部分が回転し、このローターと一緒に回転するベイルのラインローラという部分を通してラインの向きを90度変えてスプールに巻き取ります。 スピニングリールは何故このようにしてラインをスプールに巻くのでしょうか? それはスピニングリールはルアーをキャストする時に、スプールを回転させることもなく、ラインを放出されられるからなのです。 ベイトリールの場合は構造上、ルアーをキャストする時にはスプールを回転させてラインを放出させなければなりません。スプールを回転させるとスプールの重さやスプールの保持部分のシャフト(軸)の摩擦などの抵抗があるので、ある程度の重さがあるルアーではないと、遠くに飛ばすことができません。 それに対してスピニングリールはベイルを起こすとラインの抵抗はフリーになりますので、軽いルアーも容易にキャストすることができます。これがスピニングリールとベイトリールの大きな違いであり、スピニングリールの大きなメリットなのです。 写真のスピニングリールはハンドルが右側(右手巻き)についていますが、バスフィッシングの場合、右利きの人はハンドルを左側(左手巻き)につけます。スピニングタックルはソフトベイトでの出番が多く、ソフトベイトの釣りはロッドで繊細にルアーをアクションさせるために利き腕(右手)でロッドを持って、左手でラインを巻き取るからです。写真のように右側にハンドルがついているリールもスピニングリールの場合はハンドルを右側にも左側にも自由につけかえが可能です。ベイトリールはそれができません。 スピニングリールをロッドにセットする部分をリールフットと言います。 スプールの上部にはドラグを締めたり、緩めたりするドラグナットがあります。ドラグはある一定以上の負荷がかかった場合にスプールを逆回転させてラインを放出する機構です。 ボディーの手前側にストッパー(クラッチ)というパーツがついています。これはスプールを逆回転させるレバーなのですが、タックルを準備している時にローターを逆回転させてラインを引き出したい時などに使うこともありますが、ベイルを起こせばラインが引き出せるので、あまり使う機能ではありません。 |

|

| 第7回 スピニングリールのドラグについて |

| スピニングリールはベイトリールと違いスプールを回転することなくルアーをキャストすることができます。ですので、軽いルアー、細いラインを使うのに適しています。 細いラインを使うために進化した機能があります。それはドラグ機構です。ドラグはある一定の負荷がかかるとスプールが逆回転してラインを送り出し、ラインブレイクを予防する機能です。 ドラグはドラグナットというつまみを回転させて調整します。ドラグの構造を簡単に説明すると、ドラグナットがスプールを締め付けて固定しているのですが、ドラグナットとスプールの間にドラグワッシャーという円板が数枚はさまれています。ドラグナットを緩めていくと、この数枚のドラグワッシャーの間の摩擦が弱まり、ドラグワッシャー同士が少しずつすべり出してスプールが逆回転するのです。 性能の良いドラグは、ラインが滑り出す負荷を微妙に調整できるようになっています。つまり、ラインにある一定の負荷がかかった時に、少しずつラインが滑り出していくように調整ができるのです。逆に性能の悪いドラグは微妙な調整ができず、ある負荷がかかった時に一気にラインが出てしまったり、ドラグ負荷の調整自体が不安定(ラインが出ていく負荷にバラつきが生じる)だったりします。 特に、トーナメントでの釣りやスモールマウスバスでの釣りでは2.5〜3ポンドクラスのラインを使う機会も多く、このレベルのラインで40センチクラスのバスとのやり取りはドラグの性能が大きくものを言います。 ドラグの調整方法ですが、専門誌などにはライン強度の1/3程度に設定しろ、などと出ています。ライン強度とはラインに負荷をかけても切れない最低負荷のことです。重さのポンドという単位で表します。1ポンドは453.592グラムのことです。10ポンドのラインは4535.92グラムの重さで引っ張っても切れないラインということです。 10ポンドラインでのライン強度1/3のドラグ負荷の設定となると約150グラムに設定するということです。ラインの反対側にバネ秤(ばかり)をつなげて150グラムの負荷でリールからラインが出ていくようにする方法などが本などで紹介されていますが、ここまでやるのはさすがに面倒ですよね。 ドラグの設定は慣れてくると手でラインを引っ張って「だいたいこんな感じかな?」という感覚的なものでできるようになります。 実際の魚とのやり取りでは、「やばい!」と思った瞬間にドラグナットを緩めたりすることもできます。ドラグの調整は経験を積んで慣れていきましょう。 |

| >>バスフィッシング講座TOPへ |