2007.12.5

|

自作したという方からの情報をまとめると・・・

・電熱線は秋葉原の「坂口電熱」というお店で入手できる。25オーム/mのもの。

・この電熱線を80cmの長さに切って、首や背中、胸など何ケ所かに並べて、それを銅線で並列接続し電源に接続する。

・タイマIC555でON/OFFの間隔を調整するコントローラを作り、温度調整する。

ということだった。

まずは、ヒーター線を仕込むベストを探した。ライディングウェアの中に着るため、できるだけ薄く、内側がフリース地で外側がつるつるした生地のものが理想、ということで探したのだが、結構ないものである。ようやく、出張先でふらっと入ったスーパーの2階に吊るしてあったものを購入。税込み990円。このベストの表地と裏地の間にヒーター線を仕込むことにする。

|

| |

2007.12.15

|

材料を揃えるために秋葉原に出かけた。まずはヒーター線を買いに坂口電熱さんへ。目的のヒータ線を5m購入。 材料を揃えるために秋葉原に出かけた。まずはヒーター線を買いに坂口電熱さんへ。目的のヒータ線を5m購入。

次に、コントローラの材料を揃える。ケース、スイッチ、タイマIC、VR、ヒータ線を接続するコネクタなど。配線材料や基板などは手持ちのものを使用した。ベストと車体の間はカールコードにしたかったのだが、適当な容量で安価なものが見つけられなかった。コネクタも防水仕様でなく普通の2ピンの110タイプとした。 次に、コントローラの材料を揃える。ケース、スイッチ、タイマIC、VR、ヒータ線を接続するコネクタなど。配線材料や基板などは手持ちのものを使用した。ベストと車体の間はカールコードにしたかったのだが、適当な容量で安価なものが見つけられなかった。コネクタも防水仕様でなく普通の2ピンの110タイプとした。

とりあえず材料が揃ったので早速製作開始である(早くしないと冬が終わってしまう)。まずはベストの加工。長さ80センチのヒータ線を4本仕込めるようにする。  背中に1本、胸から肩を通って背中まで2本(左右)、首まわりに1本。ヒータ線が通るところが袋状になるようにミシンをかけていく。ヒータ線とコネクタが無理なく通せるよう、縫い線の間隔は2センチにする。 背中に1本、胸から肩を通って背中まで2本(左右)、首まわりに1本。ヒータ線が通るところが袋状になるようにミシンをかけていく。ヒータ線とコネクタが無理なく通せるよう、縫い線の間隔は2センチにする。

・・・ちなみに、裁縫は結構好きである。 |

| |

2007.12.23

|

ベストの加工が終わったので、中に通すヒータ線を加工する。ヒータ線ははんだ付けができないため、 ベストの加工が終わったので、中に通すヒータ線を加工する。ヒータ線ははんだ付けができないため、 電源線とは圧着端子等で接続する必要がある。今回は、断線したりしても容易に交換できるようにするため、ヒータ線の両端にコネクタを取り付けることにした。ヒータ線だけだとコネクタの樹脂が溶けてしまうため、断熱チューブに通して熱収縮チューブで仕上げた。なかなか凝った仕様である。なお、ヒータ線そのものの温度を低くしたかったので、 電源線とは圧着端子等で接続する必要がある。今回は、断線したりしても容易に交換できるようにするため、ヒータ線の両端にコネクタを取り付けることにした。ヒータ線だけだとコネクタの樹脂が溶けてしまうため、断熱チューブに通して熱収縮チューブで仕上げた。なかなか凝った仕様である。なお、ヒータ線そのものの温度を低くしたかったので、  ヒータ線の長さは少し長めの90センチにした。 ヒータ線の長さは少し長めの90センチにした。

次に電源ラインの製作。ヒータ線をベストに通し、ヒータ線のコネクタの位置に合うように電線を加工していく。完成した電源ラインはベストの内ポケットの底を抜いて 表地と裏地の間に入れ、ヒータ線のコネクタに接続する。電源線は、左のポケットの底を抜いて外に取り出す。電線の先端にコネクタを取り付けてベスト本体は完成となる。 表地と裏地の間に入れ、ヒータ線のコネクタに接続する。電源線は、左のポケットの底を抜いて外に取り出す。電線の先端にコネクタを取り付けてベスト本体は完成となる。

全体の抵抗値を測定してみると約6オーム。ほぼ計算通りである。12Vで駆動すると消費電力は24W。かなり控えめで電源容量が問題になるレベルではない。 |

| |

2008.1.1

|

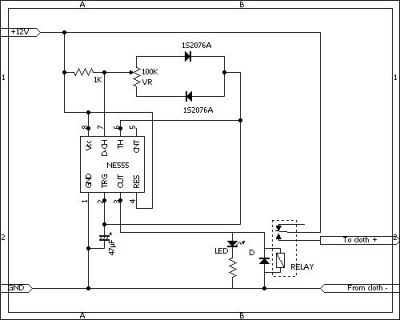

新年初工作はコントローラの製作。教えていただいた回路はこちら。 → 新年初工作はコントローラの製作。教えていただいた回路はこちら。 →

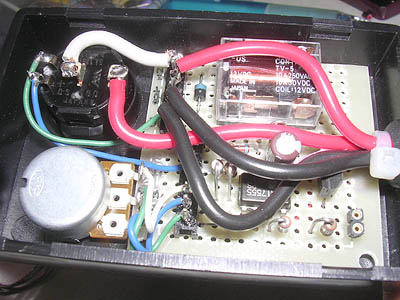

タイマIC555で普通に単安定マルチバイブレータ回路を組むとONとOFFの時間比はほぼ1:1になるが、 2つのダイオードとVRでコンデンサの充電電流と放電電流に差をつけ、比を変えられるようになっている。抵抗値を少々変更、 2つのダイオードとVRでコンデンサの充電電流と放電電流に差をつけ、比を変えられるようになっている。抵抗値を少々変更、  リレードライブ用のトランジスタを追加、など少しアレンジした。これらをケースの中に押し込めてコントローラは完成である。 リレードライブ用のトランジスタを追加、など少しアレンジした。これらをケースの中に押し込めてコントローラは完成である。 |

| |

2008.1.26

|

忙しくて乗る機会がなく(=ヒーターベストの出番もなく)少し放置していたが、実際にK100RSに取り付けてテストをすることにした。電源はアクセサリコンセントから取り、コントローラはマジックテープでタンク横に貼り付けた(ちなみに、防水は全く考えていない。雨が降ったら取り外すかビニール袋を被せるかである)。 忙しくて乗る機会がなく(=ヒーターベストの出番もなく)少し放置していたが、実際にK100RSに取り付けてテストをすることにした。電源はアクセサリコンセントから取り、コントローラはマジックテープでタンク横に貼り付けた(ちなみに、防水は全く考えていない。雨が降ったら取り外すかビニール袋を被せるかである)。

まずはコントローラだけでON/OFF動作の確認、続いてベスト本体を接続して発熱状態の確認。特に問題はないようである。

実際に走行してみた時の温まり具合だが、これがなかなかよい感じである。特に、首の周りに一本入れているのがかなり効く。K100RSはカウルの効果が高いのでありがたみは少し薄れるが、ノンカウル車なら手放せない装備だと思う。

なお、Tシャツなどの薄手で襟のない服の上にこのベストを着るとかなり「熱く」感じる。ベストの下には襟のあるフリース地の服などを着ないと低温やけどの心配がある。今回はヒータ線の長さは全て同じにしたが、首の周りに入れる線は他より少し長めにして表面温度を控えめにするのがよいようだ。 |

| |