|

K100補修履歴・ステアリングヘッドベアリング交換編

|

'05/5/24更新

|

都内某所でステアリングヘッドベアリングを交換するK100RSがあるというので、手伝いに行きました。

2005.5.某日〜

|

関東滞在中のある日、都内某所でK100RSのステアリングヘッドベアリングを交換する、という話が舞い込んできた。 当HPの内容を充実させるべく、カメラと作業服を持っていそいそと出かけていった。 当HPの内容を充実させるべく、カメラと作業服を持っていそいそと出かけていった。

車両は20年選手のK100RS2V。走行距離は4万キロちょっと。屋内保管だったのか、外装は結構きれいである。が、ステアリングヘッドの状態はかなりひどい。ハンドルが10センチくらいしか動かないのだ。それ以上はかなり力を入れないと動かない。この車両でUターンするのはまず無理だろう。

交換用のベアリング(*注1)は揃っているということなので、早速作業にとりかかった。まずはカウル類の取り外し。このあたりの順番はどうでも良いのだが、まずはアンダーカウル。車体前部を持ち上げるためにジャッキを掛けなければならないからだ。 他に、フロントカウル、サイドカウル、ラジエーターカバーを取り外す。タンクを少しずらさなければならないのでサイドカバーも取り外す。ここまでの作業での注意点としては、ボルト・ビス類をきちんと分類しておくこと。小さな箱をたくさん用意して分けたり、大きな紙の上に「○○から外した」と書きながら取り外したパーツと一緒に並べていったり、とにかくこまめに分けておくこと。何度か外したことのある人でも、 他に、フロントカウル、サイドカウル、ラジエーターカバーを取り外す。タンクを少しずらさなければならないのでサイドカバーも取り外す。ここまでの作業での注意点としては、ボルト・ビス類をきちんと分類しておくこと。小さな箱をたくさん用意して分けたり、大きな紙の上に「○○から外した」と書きながら取り外したパーツと一緒に並べていったり、とにかくこまめに分けておくこと。何度か外したことのある人でも、 いい加減に固めておくと絶対にわからなくなる。写真をこまめに撮るのもお勧めだ。 いい加減に固めておくと絶対にわからなくなる。写真をこまめに撮るのもお勧めだ。

車体をジャッキアップし、フロントホイールとフロントフェンダーも取り外す(細かい手順は省略)。キャリパーを取り外した後、パッドの間に木片を挟んでおくとよい。こうすると、間違ってブレーキレバーを握ってしまっても大丈夫だ。後でブレーキラインのエア抜きをする時にはどうせ挟まなくてはならないのでここでやっておく。なお、ジャッキアップ部には柔らかい布と木片を挟むこと。オイルパンに直接ジャッキを掛けるとフィンが欠けることがある。

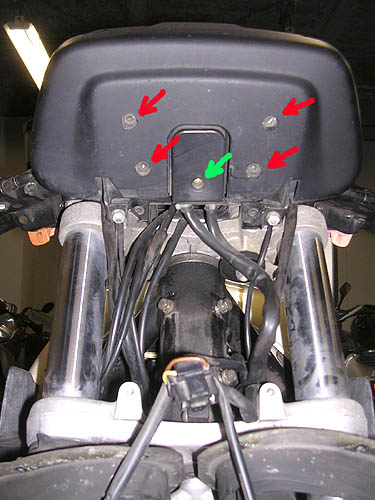

次はカウルステー、メーターユニットとブラケット。  カウルステーの取り付けボルトが緩めにくい場合はタンクを少しずらし、ステアリングヘッド左右の三角形(?)のカバーを取り外す。メーターコネクタはメーター裏のビスを緩めて取り外す。(自分の4Vは6角レンチでボルトを回すとコネクタが勝手に抜けてきたが、この2Vはプラスネジを緩めてカバーを取り外し、中のコネクタ2個を個別に外す形式だった。)メーター本体は写真の赤矢印部分のボルト4本を抜くと外れる。このあたりの作業では、ケーブルの通っている場所を記録しておくこと。 カウルステーの取り付けボルトが緩めにくい場合はタンクを少しずらし、ステアリングヘッド左右の三角形(?)のカバーを取り外す。メーターコネクタはメーター裏のビスを緩めて取り外す。(自分の4Vは6角レンチでボルトを回すとコネクタが勝手に抜けてきたが、この2Vはプラスネジを緩めてカバーを取り外し、中のコネクタ2個を個別に外す形式だった。)メーター本体は写真の赤矢印部分のボルト4本を抜くと外れる。このあたりの作業では、ケーブルの通っている場所を記録しておくこと。 組み立てる時に迷わないコツは、「ケーブルを掃除したり曲がり癖を直したりしない」ことである。 組み立てる時に迷わないコツは、「ケーブルを掃除したり曲がり癖を直したりしない」ことである。

2Vタイプで厄介なのは、フロントのブレーキラインがステアリングステムの中を貫通しているところ。ヘッド下で二股に分かれてキャリパーにつながっている。ブレーキラインの曲げ抵抗がハンドルの重さに影響しないようにするための設計なのだろうが、分解する時にはひと手間余計にかかる。

ハンドルバーのクランプを取り外し、周囲の塗装面に厳重にウエスを敷いた後、ブレーキラインを切り離す。今回は事前にリザーブタンク内のブレーキ液を抜いておいた。 上部三又のプラスチックナットを緩めるとステアリングステム内のブレーキラインが下に抜き出せる。ハンドル側も同様だが、ゴミ等が混入しないよう元のボルトを取り付け、 上部三又のプラスチックナットを緩めるとステアリングステム内のブレーキラインが下に抜き出せる。ハンドル側も同様だが、ゴミ等が混入しないよう元のボルトを取り付け、 ビニール袋をかぶせて輪ゴムでしばっておく。 ビニール袋をかぶせて輪ゴムでしばっておく。

次はフロントフォークの抜き取りだ。これは、上下三又のクランプボルト計4本を緩めれば下に抜き取れる。上ブリッジと下ブリッジの間に錆が浮いていると抜けにくいのであらかじめ落としておく。なお、フォークが抜けない時は、クランプボルトを手で締められるまで締め、そこから少しだけ緩めた状態でクランプボルトの頭をプラスチックハンマーで強く叩くとよい。

上下ブリッジがフリーになると、いよいよ分解である。この年式では、構造は図のようになっている。上ブリッジを押さえている30mmのナットを緩めればよいのだが、このナットが結構固く締まっている。しかもナットそのものが薄いのでレンチがかかりにくい(面取りが多いタイプのレンチでは特に大変)。緩める方向に回す力が必要なのはもちろんだが、レンチが滑らないようにしっかりと押さえておく必要がある。

このナットを取り外すことができれば、後はトップブリッジを取り外してアジャストリングナットを緩めるだけである。(リングナットを取り外すと下ブリッジとステアリングステムが落ちるのであらかじめ手で支えておく。) この車両の場合、上側のベアリングにはまだグリスが残っており、ローラーも回る状態だった。  アウターベアリングに打痕もない。下ブリッジを抜き出してみると・・・このベアリングの状態は相当ひどい。グリスは残っておらずローラーは全く回らない状態。アウターベアリングにはかなりの傷がついていた。 アウターベアリングに打痕もない。下ブリッジを抜き出してみると・・・このベアリングの状態は相当ひどい。グリスは残っておらずローラーは全く回らない状態。アウターベアリングにはかなりの傷がついていた。 これではハンドルが動かないのは当たり前である。 これではハンドルが動かないのは当たり前である。

次はアウターベアリング(ベアリングレース)をフレームから抜き出す。パイロットベアリングプーラーがあればそれを使用、なければ銅パイプなどを当てて叩き出す。プーラーを使用する場合も叩いて出す場合も斜めにならないように注意すること。また、あまりにも堅いようならフレームをヒートガンで暖めるとよい。

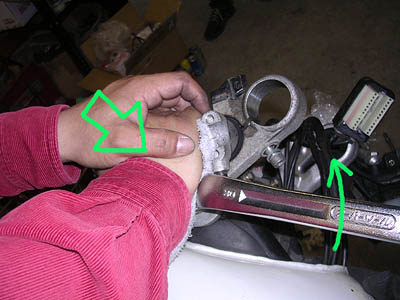

今回の交換作業の中で大変な部類に入るのが、 次の下側インナーベアリングの取り外しである。ベアリングがロアブリッジに密着していて叩くところがないのだ。メンテナンスマニュアルに書かれている正規の手順(*注2)は大変そうなので、今回はサンダーで削り落とすことにした(以前国産車のベアリングを交換した時も同様に削り落としている)。 次の下側インナーベアリングの取り外しである。ベアリングがロアブリッジに密着していて叩くところがないのだ。メンテナンスマニュアルに書かれている正規の手順(*注2)は大変そうなので、今回はサンダーで削り落とすことにした(以前国産車のベアリングを交換した時も同様に削り落としている)。  まず、削るのに邪魔になるローラーを取り外す。これはリテーナーにタガネを当てて無理やり叩き壊せばよい。次にサンダーでインナーベアリングを少しずつ削っていく。中のステムまで削ってしまわないように注意すること まず、削るのに邪魔になるローラーを取り外す。これはリテーナーにタガネを当てて無理やり叩き壊せばよい。次にサンダーでインナーベアリングを少しずつ削っていく。中のステムまで削ってしまわないように注意すること 。ある程度削ったら、時々タガネで回すように叩いてみるとよい。熱でベアリングが膨張しているので回ることもある(回らなければもう少し削る)。ベアリングが少しでも動いたら、らせん状に回すように叩いてパイプからインナーベアリングを抜き取る。ベアリングが抜けたら、古いグリスなどをきれいに拭き取っておく。 。ある程度削ったら、時々タガネで回すように叩いてみるとよい。熱でベアリングが膨張しているので回ることもある(回らなければもう少し削る)。ベアリングが少しでも動いたら、らせん状に回すように叩いてパイプからインナーベアリングを抜き取る。ベアリングが抜けたら、古いグリスなどをきれいに拭き取っておく。

全てのベアリングが抜けたら次は打ち込みである。 どちらからやってもよいのだが、今回はインナーから打ち込んだ。マニュアルにはインナーベアリングを暖めてから打ち込むように書いてあるのだが、今回はステアリングステム側を暖めていないのでそのまま打ち込むことにした。ベアリング受けのリングを入れ(入れ忘れに注意!)、ベアリングの内面にモリブデングリスを塗り、徐々に打ち込んでいく。取り外したインナーベアリングをひっくり返して当て金にするとよい。叩く時は対角で少しづつ叩くこと。特に最初は斜めに入りやすいので強く叩かないように。時々真横から見て斜めになっていないことを確認する。 どちらからやってもよいのだが、今回はインナーから打ち込んだ。マニュアルにはインナーベアリングを暖めてから打ち込むように書いてあるのだが、今回はステアリングステム側を暖めていないのでそのまま打ち込むことにした。ベアリング受けのリングを入れ(入れ忘れに注意!)、ベアリングの内面にモリブデングリスを塗り、徐々に打ち込んでいく。取り外したインナーベアリングをひっくり返して当て金にするとよい。叩く時は対角で少しづつ叩くこと。特に最初は斜めに入りやすいので強く叩かないように。時々真横から見て斜めになっていないことを確認する。 半分ほど入ったら強めに叩いても大丈夫である。ベアリングが一杯まで打ち込まれると硬質な音に変わる。変わったらさらに対角で数ヶ所叩いておく。 半分ほど入ったら強めに叩いても大丈夫である。ベアリングが一杯まで打ち込まれると硬質な音に変わる。変わったらさらに対角で数ヶ所叩いておく。

アウターベアリングの打ち込みも要領は同じ。当て金にはインナーと同じく外したベアリングを使い、 冷凍庫から取り出してきたベアリングが温まらないうちに打ち込む。こちらも音が硬質に変わればOKである。 冷凍庫から取り出してきたベアリングが温まらないうちに打ち込む。こちらも音が硬質に変わればOKである。

新品のベアリングには少量のグリスが塗ってあるが、組み立てる前にグリスを追加する。このとき、上から塗りつけるだけでは内部まで行き渡らない。多めに指に取り、指全体で押し込むように塗りつける。 時々ローラーを回して位置を変えるとよい。 時々ローラーを回して位置を変えるとよい。

ベアリングの打ち込みが全て終わったらアウターベアリング側にもグリスを塗り、下フォークブリッジ(+ステアリングステム)をフレームに組み付ける。上側のインナーベアリングを入れた後アジャストリングナットを取り付ける。

リングナットを取り付けたら、他の部品を組み付ける前にベアリングのローラーを落ち着かせる。 リングナットを手で一杯に締め、フォークブリッジを動かしながら(ハンドルを切る、と書きたいところだがハンドルは付いていないので・・・)ブリッジやステアリングステムを上下左右からプラハンで軽く叩く。しばらく繰り返したらリングナットを増し締めし、さらに同じ作業を繰り返す。これでベアリングのローラーが落ち着きこの後の調整がしやすくなる。 リングナットを手で一杯に締め、フォークブリッジを動かしながら(ハンドルを切る、と書きたいところだがハンドルは付いていないので・・・)ブリッジやステアリングステムを上下左右からプラハンで軽く叩く。しばらく繰り返したらリングナットを増し締めし、さらに同じ作業を繰り返す。これでベアリングのローラーが落ち着きこの後の調整がしやすくなる。

ここからがステアリングヘッドの締め付け調整である。今回の交換作業の中でも最も気を使うところで、操作性や安全性に直結する。締め付けが堅すぎるとセルフステアが出にくくなるので曲がりにくくなり、、緩すぎると高速走行中にハンドルがぶれたりする。調整は以下の要領で行った。

1.ステアリングステムが軽く動くようになるまでリングナットを緩める(外周で5mm程度??)。

2.上フォークブリッジを取り付ける。

3.上フォークブリッジの押さえナット(30mm)を取り付ける。ここではまだ強く締め付けないこと。

4.フロントフォークとフォーク間のスタビライザーを取り付ける。フォークがねじれていないことを確認し、ブリッジ部のクランプボルトを規定トルクで締め付ける。ハンドルも取り付ける。

5.上フォークブリッジの押さえナットを規定トルク(42〜48N・m)で締め付ける。

6.ステアリングステムが軽く動くかどうか確認する。ほんの少しだけ抵抗があるくらいがベスト。重すぎる場合は30mmの押さえナットを緩め、リングナットを少し緩める。全く抵抗なく動く場合はリングナットを少し締める。(どちらも、外周で1mm程度)

7.「5.」に戻って繰り返す。

この部分は納得がいくまで調整する。なお、押さえナットを緩めている時には軽く動いていても押さえナットを締めると重くなるのはリングナットのネジにバックラッシュがあるためで、これは正常である。 この部分は納得がいくまで調整する。なお、押さえナットを緩めている時には軽く動いていても押さえナットを締めると重くなるのはリングナットのネジにバックラッシュがあるためで、これは正常である。

締め付け調整が終わったら、取り外しておいた部品を順次組みつけていく(詳細は省略。他の補修記録を参照のこと)。ブレーキラインも元通りに組み付ける(銅ワッシャは新品にする)。フロントホイールやブレーキキャリパーなど、ボルトの締め忘れがないようにする。また、ブレーキラインのエア抜きは十分に行うこと。 |

ところで、今回はカウル類の取り付けが半分ほど終わったところで時間切れとなり引き上げた。昼食などを含んでいるとはいえ、作業開始から8時間以上かかっている。余裕を持って作業を終わらせるには2日見ておいたほうがよいだろう。

なお、肝心の乗り心地だが、別物のように運転しやすくなったそうだ。 |

| |

*注1 : 交換用のベアリングはもちろんディーラーで買えますが、街中のベアリング屋さんのほうが安く手に入ります。今回は都内の「鈴木ベアリング商会」で入手。純正と同じFAG製です。大阪なら、例えば「ナカイ商工」といったところでも手に入ります。ここのものは自社ブランドです。アウターベアリングは打ち込みに備えて冷凍庫で冷やしておきます。

*注2 : マニュアルに書かれている方法とは、1.ロアブリッジとステムの接合部分を120〜130度に暖める。 2.ロアブリッジをプレスにセットし、ベアリングを叩ける隙間ができるまでステムを「抜き出す」。 3.インナーベアリングが抜けたら、ステムをロアブリッジの中に押し戻す(クリップに当たるまで)。 というものです。

*必要な工具類 : パイロットベアリングプーラー(アウターレースの抜き出しに使用。ない場合は堅い木の棒、銅パイプ。)、重めのハンマー(軽いもので勢いよく打つより、重いものでゆっくりと。)、サンダー(安いもので十分)、30mmレンチ(ヘッド固定ボルトの取り外し用)、木材(2×4材など)、タガネ、エア抜きセット(空き缶、チューブなど)

*必要な部品 : ベアリング一式、ベアリング受けリング(31 42 1 234 509)、ブレーキ液(DOT4)、グリス(普通のリチウム石鹸グリス+モリブデングリス)、予備のカウル留めビス(あるとなぜか便利) |

|