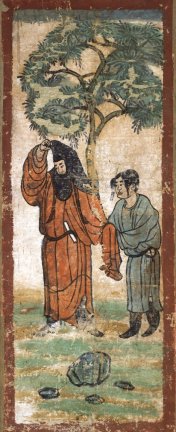

伝吐魯蕃(中国新疆ウイグル自治区トウルファン)出土

アスターナ・カラホージャ古墓群、唐時代・開元4年(716)

東京国立博物館蔵、TA-149-1

新疆省布政使だった王樹枏(おうじゅせん、

『新疆訪古録』の著者)の旧蔵品

(ColBase)

日本による中国文物の略奪

陈文平(森本和男訳)

「第三章 日本对我国文物的劫掠」『流失海外的国宝』文字卷、上海文化出版社、2001年。30~48頁。

第3章 日本による中国文物の略奪

1 (下関条約からはじまった)

2 (大谷探検隊による略奪)

3 (石窟削り取りと「考古学調査」による略奪)

4 (故宮文物の南遷)

5 (溥儀が財宝を盗み出す)

6 (個人コレクションの災難)

7 (不調だった戦後の返還交渉)

8 (日本に派遣された王世襄氏のインタビュー)

9 (残念な結果)

中日両国は一衣帯水の関係で、歴史上日本は中国文化の影響を最も深く受け、その恩恵にあずかってきた。両国の人々は2000年以上もの友好関係を築いてきた。しかし、19世紀から20世紀中葉にかけて、この平和な関係は大きく揺らぎ、近代日本は侵略の道を歩み始めた。中国に対しては恩を仇で返すかのように、傲慢にも「万里の波濤を開拓し、四方へ威力を振るう」と宣言し、隣の中国をその野心を満たすための格好の標的とした。

中国に対する文化侵略において、日本は西洋列強の後を追うだけでなく、さらに貪欲な姿勢をしめした。一方では、我が国の文化事業を無慈悲に破壊し、他方では卑劣な手段を駆使して我が国の文物を大規模に略奪した。その害悪は極めて大きく、中国の文化遺産に甚大な損失をもたらした。

1 (下関条約からはじまった)

1894年(清光緒20年)7月に中日甲午戦争(日清戦争)が勃発した。その後、清軍は次々に敗退し、清朝政府は日本に屈服して講和を求めざるを得なかった。1895年4月17日、李鴻章と日本の伊藤博文首相は、日本の馬関(下関)春帆楼において、国権を喪失し、国家を侮辱する『馬関条約(下関条約)』を締結した。甲午戦争以降、中国の文物は大量に日本に略奪された。甲午海戦で鹵獲された戦艦鎮遠と定遠の砲弾、錨、錨鎖までもが、武力を誇示するために東京の上野公園に展示された。中国はこの国恥を晴らすため、第2次世界大戦後、何度も交渉を重ねて、1946年にようやくこれらの物品を回収できたのだ。現在、これらの物品は北京の中国軍事博物館に展示されている。

1993年の夏、筆者は日本の福岡から北九州へ向かう列車に乗り、あるシンポジウムに参加して、ついでに下関にも立ち寄った。時間がなく春帆楼を訪れることはできなかったが、福岡へ戻る列車の中で、大学時代に中国近代史を学んでいた頃、甲午戦争で中国が敗北した後に李鴻章と伊藤博文が交渉した際の記録が、私の頭の中に次々と浮かび上がった。

李鴻章:賠償金は、あと5,000万両減らしてください。台湾は譲れません。

伊藤博文:もしそう言うなら、台湾に兵を送るしかない

李:両国は隣同士です。これ以上関係を悪くする必要はありません。いずれにしても仲良くしなければなりません。

伊藤:賠償金と領土を割譲することは、借金を返すようなものです。借金が完済されれば、両国は自然と仲良くなれます。

・・・・・

李:台湾をすでに口の中に入れてます(我が物と見なす)。貴国がそんなに急ぐ必要はありません。

伊藤:口の中に入れたものをまだ飲み下していない。とても空腹です!

『馬関条約』のこの交渉記録を読んだ私の印象は、日本の強欲で横暴な態度と、清政府の卑屈で無力な姿があまりにも鮮烈で、脳裏に深く刻み込まれた。甲午戦争後、敗戦国となった清は、台湾と澎湖諸島を日本に割譲して通商港を開放し、さらに日本に2億3,000万両(テール)という巨額の賠償金を支払うことを強いられた。これは当時の清朝国庫の3年間の財政収入に相当する金額だった。一方、日本の人口は約3,000万人で、この賠償金は日本にとって数十年の財政収入に相当する金額だった。『馬関条約』は、中国近代史において最も屈辱的な出来事であり、その後の中国が日本から長きにわたり苦しめられる悲惨な歴史のはじまりとなった。

1946年6月に中華民国政府外交部は、極東委員会と連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)に対して、1894年の甲午以降に奪われた文物を返還してほしいという意見書を提出した。中国人学者の徐鴻賓が、中国の文物に関する日本で出版された文献を根拠に『甲午以来流入日本文物目錄』を編纂し、目録には全部で15,245件もの貴重な文物リストが記載された。この目録は返還交渉の資料として連合国軍最高司令官総司令部に提出され、交渉に備えたが、最終的には実現しなかった。

1900年光緒26年の「庚子事変(義和団事件)」で8ヶ国連合軍は北京を占領し、北京城は各国侵略者たちが好き勝手に殺戮や略奪を行なう場所となった。日本も8ヶ国連合軍の一員として、中国の人たちを殺害し、中国の貴重な文物や宝物を略奪する犯罪行為に狂ったように参加した。それ以来、日本は常に中国の文物や国宝を奪い取る最前列に立ったのである。

2 (大谷探検隊による略奪)

(1900年6月に敦煌莫高窟で珍しい古写本などが見つかって)イギリス人やフランス人が続々と敦煌へ向かい、貴重な物品を盗み出すなか、情報を得た日本人学者は、遅れをとるまいとすぐさま動き出した。まだ実物を見る前に、入手した経巻の写真をもとに研究を開始した。1909年11月に日本人の内藤虎次郎(湖南)が「敦煌石室の発見物」を発表し(『東京朝日新聞』、『大阪朝日新聞』、1909年11月12日)、同年11月末には京都帝国大学史学会第2回史学会議で、内藤虎次郎と狩野直喜が羅振玉から受け取った敦煌写本の写真を展示した。その後、京都帝国大学は内藤虎次郎、狩野直喜、小川琢治、富岡謙藏、浜田耕作の5人を北京へ派遣し、甘粛省から北京に運ばれた敦煌文書を調査させた。これらの学者たちは日本に戻ると、すぐさま報告会を開き、敦煌莫高窟の蔵経洞から発見された貴重な経巻や古文書について発表して、重要性を伝えた。翌年12月に内藤虎次郎は『清国派遣教授学術視察報告』という記事を発表した。一時は、敦煌文書は日本中で大きな話題となり、一部の日本人の貪欲な欲求を刺激した。とくにヨーロッパに留学し学んでいた日本人たちは、ヨーロッパ列強が中央アジアで多くの成果を上げている様子を見て、自分たちも同様の成果を上げたいと強く欲した。

第1次世界大戦前の1902年から1914年にかけて、日本は中国西北地区で3回の「調査」を行なった。日本の大谷探検隊は、20世紀初頭に中国西北地区で仏教遺跡の探索を名目に考古学調査を行なったが、実際には中国文物の略奪が主な目的となった。

大谷探検隊は、日本人の大谷光瑞(おおたにこうずい)が率いた探検隊である。大谷光瑞は1876年に京都で生まれ、浄土真宗西本願寺派第21世法主の大谷光尊(明如上人)の長男だった。大谷家は日本最大の仏教宗派の一つである浄土真宗の精神的指導者であり、大谷光瑞は1903年に本願寺第22世法主を継ぎ、伯爵の爵位を授けられた。

大谷光瑞は、ヨーロッパ諸国の宗教事情を調査するため1900年にヨーロッパを訪れた。ヨーロッパ人たちが中国西北地区で「探検」を行ない、大きな成果を上げていたことを知り、強い関心をいだいた。彼はイギリス・ロンドンに滞在中つねに英国王立地理学会を訪れ、スヴェン・ヘディンやオーレル・スタインらの中央アジア「探検」の大成功、新疆ホータンやクチャなどで古代遺跡や仏教文書発見の情報を聞き、大きな衝撃をうけた。ヨーロッパ各国による中央アジア探検の成果は、中国に実際に足を運んで、彼らと同じような大きな成果を上げたいという決心を、彼にいだかせたのである。大谷光瑞は『西域考古図譜』の序文で、「明治35年(1902年)8月、イギリスのロンドンに滞在中、帰国の途上で、かねてからの思いを実現しようと意を決し、自ら西域の聖跡を歴訪し、別に人を派遣して新疆の内地を訪ねるようにする」と記している。しかし、それ以降の彼の行動や目的を見ると、単に「西域の聖跡」を調査するだけにとどまらなかったことがわかる。

大谷光瑞は、1902年にヨーロッパ調査を終えて日本へ帰国する際に、日本人による第1次中央アジア探検隊を組織した。隊員は渡辺哲信(わたなべてっしん)、堀賢雄(ほりけんゆう)、本多惠隆(ほんだえりゅう)、井上弘円(いのうえこうえん)、そして大谷自身をふくめた5名だった。

大谷探検隊は1902年8月にロンドンを出発し、ロシアのトルキスタンを経由してサマルカンド、コーカンドへと向かい、オシュからパミール高原を越え中国の新疆に入って、カシュガルに到着した。カシュガルからタシュクルガンまでは一緒に移動した後、隊は2つの小隊に分かれた。大谷光瑞は本多、井上と共に南下してカシミール、インドを目指したのだが、大谷は途中で父親の訃報を受けて、日本へ引き返すことになった。

渡辺哲信と堀賢雄からなる別の小隊はタシュクルガンで大谷光瑞の一行と別れた後、カルギリクとホータンへと向かった。ホータンの調査は、渡辺哲信の著書『中央アジア探検談』によると:「コータンには四〇日ばかり滞在して近傍を探検した。・・・この地方はいにしえの于闐(ユータン)国で、昔はよほど仏教が盛んで、いたるところ殿堂、伽藍が散在し、金碧燦爛(こんぺきさんらん)と輝いたが、いまはあとかたもなくなって、何一つ残っているものはない。しかし地中を発掘すると考古学上の参考となるべきものが非常な分量で出てくる。・・・そこで私はあるマホメットの寺院が昔の仏教の寺院地であると考えたので、土人を連れていって掘らせたが、彼らの寺院の僧侶は、別に苦情も唱えず掘らせてくれたのである」(渡辺哲信「中央アジア探検談」『西域探検紀行全集』第9巻、白水社、1966年。32~33頁)。なぜ「別に苦情も唱えず」だったのか?実際には発掘を強行したからである。ホータンで発掘後、ホータン川にそってタクラマカン砂漠をわたりアクスに着いてから東へ進み、クチャとその周辺のキジル、クムトラ石窟、トングス・バシー、スバシなどの古代遺跡を約4ヶ月間にわたって調査発掘した。

渡辺哲信の『西域旅行日記』によると:

キジル石窟で

「四月一八日、堀氏は測量に忙しく、私は西面の仏洞を拝し、その状態を手記した。また仏洞の壁画を剥ぎ取った。洞壁の壁画は、砂岩の表に厚さ三センチばかりの粘土を塗り、これに描いたものなので、まず粘土の裏の砂岩を削りとり、それから粘土の画面を切り取るのである。」

「四月二一日、堀氏は測量を続行し、私は人夫一〇人を率い、南面一洞の僧房と思われるものを発掘した。・・・今日発掘して得たものは、古銭一葉、金箔の小破片若干、古文字を記した木片等であった。」

「四月二二日、堀氏とともに人夫一一人を使い、南に面する山谷の西向きの仏洞と他の一洞を発掘した。紙片に古文字、漢字のあるもの、鉾先、靴形などを出土した。」

クムトラ石窟で

「五月一〇日、クム・トラからミン・ウイまで二ポタイの距離がある。川を渡ること数回、また炊事用具を馬で運ばせるなど、キジル・ミン・ウイより困難が多い。まず千仏洞裏面の渓谷の二仏洞を五人の人夫で発掘したが、収穫は小文字のある紙片と泥製の小仏像の二点のみであった。」

「五月一一日、五人の人夫を使役し、昨日発掘した二洞の一つをふたたび発掘させた。おそらくここは僧房であろう。私は五大石室の一つにはいり、壁に刻まれたタンギット・キャラクター(?)の拓本に忙しい。・・・前洞の発掘では一物も得られなかった。次に五大室と一渓谷をへだてて、南方に連なる一仏洞を発掘し、菩薩・天女などの顔面、腕、足などを得た。」

「五月一二日、五人の人夫を使って発掘を継続した。人夫は怠惰なので、監視が一人必要である。結果はやや良好で、阿弥陀経巻き軸の断片、菩薩の顔面、手足などが多かった。」

ドゥルドゥル・アクルで

「五月一七日、わたしは人夫一一人を率いて、ふたたびドゥルドゥル・アクルにおもむいた。・・・発掘の成績は、大いにほこるべきものはない。すなわち仏龕の荘厳に用いられた菩薩面と、幾多の漢字のある紙片である。」

「五月一八日、この日もまたドゥルドゥル・アクルの発掘を続行した。まず一〇人の人夫を派遣し、・・・。この日、発掘したものは、陶拓所の文書と、大暦および天宝年間の文書である。」

トングス・バシーで

「五月二三日、・・・廃址の東方において一つの仏室を発掘し、等身大の仏菩薩像の首が発見された。また金箔の壁のかけらが多く出土した。今日の発掘品中もっとも注目されるのは、板片にいわゆるタンギット文字を記したものである。」

「五月二四日、新しい人夫七人で三か所を発掘したが、午前中に収穫はなかった。堀氏は発掘した仏室を撮影した。」

(渡辺哲信「西域旅行日記」『西域探検紀行全集』第9巻、白水社、1966年。126~146頁)

筆者は、渡辺哲信の日記から何度も引用して、大谷探検隊が中国の新疆地区でいかに中国の文物を盗掘し略奪したかを詳しく説明する。大谷探検隊は、仏教遺跡を調査する目的で中国を訪れたと主張しているが、真の目的は彼らが標榜したものとは異なっていた。渡辺哲信は率直に述べている。「私たちがクチャに滞在していたのは、およそ四か月あまりで、その間にこの近傍の地は、だいたい行きつくし、捜しつくして発掘を試み、収穫もかなりたくさんあった。それらは主として仏像、仏画、古代の怪奇文書、唐代の古文書、古銭および古器物の類で、これらの品は残らず今度持ち帰り、その一部は京都博物館にも出品した」(渡辺哲信「中央アジア探検談」『西域探検紀行全集』第9巻、白水社、1966年。43頁)。このような明白な略奪行為を、仏教徒の行為として許されるものだろうか。

クチャでの略奪の後、渡辺哲信と堀賢雄はトルファンへ移動し、アスターナ・カラホージャの古墓を発掘した。その後ウルムチ、蘭州、西安をへて、盗掘した中国の文物を携えて1904年5月に日本へ帰国し、大谷探険隊の第1次中央アジア探検は終結となった。大谷光瑞は日本の皇室と関係があったため(妻九条籌子は大正天皇の妻貞明皇后、九条節子の姉。つまり光瑞は大正天皇の義理の兄)、第1次探検で得られた文物は京都博物館に寄託されることが許可された。第2次世界大戦後、これらの文物は東京国立博物館に移管され、現在にいたっている。

日露戦争が終わって間もないうち、1908年に大谷光瑞は第2次探検隊を組織し、橘瑞超(たちばなずいちょう)と野村栄三郎を中国に派遣した。当時、橘瑞超はわずか18歳だった。同年6月、彼らは北京を出発して張家口、外蒙古を経由し、広大なゴビ砂漠を横断、アルタイ山脈を越えて、ジュンガル盆地に入り、天山山脈の南北とトルファン周辺で古代遺跡や古墓地を発掘調査した。10月10日にはジムサルに到着して、唐代長安2年に設置された北庭都護府の遺跡を調査し、10人の労働者を雇って崩れた城の北西角にあった寺廟遺跡を発掘した。その結果、金丹全伝1冊、大般若経1冊、経典5冊(明代の天啓年号、清代の乾隆年号のもの)、碑の残片15〜16個、香炉1個などを得た。10月26日にはウルムチに到着して、その後東へトルファンに向かい、唐代の交河故城で発掘した。彼らが到着する前に、ドイツ人やロシア人、その他の外国人がすでに7~8回もこの地を訪れて調査し、現地では発掘された痕跡が数多く残されていた。しかしそれでも野村栄三郎はこの地で、古文書、経巻の残片、仏像壁画6幅、仏頭5点などを発掘した。とくに古ウイグル文字の経巻は長さ3メートルを超えるものだった。

|

| 樹下人物図(重要文化財) 伝吐魯蕃(中国新疆ウイグル自治区トウルファン)出土 アスターナ・カラホージャ古墓群、唐時代・開元4年(716) 東京国立博物館蔵、TA-149-1 新疆省布政使だった王樹枏(おうじゅせん、 『新疆訪古録』の著者)の旧蔵品 (ColBase) |

11月下旬、勝金口からトルファンまで50キロ余りのところにあるベゼクリク千仏洞に到着した。野村栄三郎は著書『蒙古新疆旅行日記』の中で次のように記している。「土民の言によれば、昨年から今年の五月までに、ドイツ人はトルファン付近で二万両を費やして調査し、またロシア領事は七月に来訪し、その他の外人もみなこの地を発掘しないものはないが、日本人が来たのはじめてである。私の見たところによれば、洞窟で発掘されてないものは一つもないようである。まことに遺憾に思い」(野村栄三郎「蒙古新疆旅行日記」『西域探検紀行全集』第9巻、白水社、1966年。203頁)。日本人は自分が遅れてしまい、より多くのより良い中国の文物を入手できなかったことを大変残念に思い、不満を漏らしている。その後、彼らは負けじと、ほぼ狂気とも言える手段で略奪を行なった。野村栄三郎の日記に記録されている:

「一一月二九日、晴。今日は人夫三〇人を率いて、山腹の洞窟を六か所試掘したが、何らの収穫もなく、まるでヨーロッパ人の発掘のあとを掃除したようなもので、まったく遺憾であった。そこでここを断念して山腹をよじ上り、四方を物色しているうちに、雨水が浸食して自然に穴のあいたところがあった。あるいはここに隙間があろうかとただちに発掘してみると、まもなく一つの窟院が発見され、仏頭二個、絹地の仏画断片、仏像の壁画を得ることができた。」

「一一月三〇日、晴。人夫二六人を雇い、トルファン街道側の破屋の付近を発掘し、経片三枚と仏頭六個を得た。さらに約四〇〇メートル西の峡谷中の七窟は、そのうち一窟は手をつけてないようだったので、これを発掘してみたが何も発見されなかった。今日はまるで空しく銀六両を捨てたようなものである。」

「一二月一日、晴。人夫五人を雇い、四七か所の洞窟に行き、やや鑑賞にたえる壁画七枚を切りとり、仏体七体を得た。多くの壁画はおおむね損傷していた。土民の言によると、ヨーロッパ人は最良の壁画を採取し、そうでないものはわざと損傷を加えたという。この言葉がもし真実であれば、文明国の学者をもって自任するヨーロッパ人が、世界の至宝を私物化しようとする心事は盗賊よりも卑劣であるというべきである。」

「一二月四日、くもり。今日は人夫一〇人をつれ、ハスレニ川右岸の洞窟に行き、壁画八面を切りとった。橘氏は三堡から返ってきた。」

「一二月五日、晴。人夫一〇人を雇い、昨日切りとった壁画を運搬させた。」

「一二月七日、晴。人夫五人と大工二人をつれ、洞窟に行って壁画などを木箱に収納した。・・・大車二両に積んで帰った。」

(野村栄三郎「蒙古新疆旅行日記」『西域探検紀行全集』第9巻、白水社、1966年。204~206頁)

西欧探検隊と大谷探検隊は同じ穴の貉で、どちらも中国の文物略奪を行なう文化的悪魔だ。だが、大谷探検隊は自分たちを聖人君子のように見せかけているが、泥棒が泥棒を捕まえるようで、これほど厚顔無恥な者は他にいない!

1909年2月、橘瑞超と野村栄三郎はコルラで別れ、野村は天山南路を西に進み、橘氏は南下して楼蘭、ニヤ一帯の遺跡を調査した。この調査で橘氏の最大の収穫となったのが、魏晋時代の漢文、カローシュティー文字の木簡や残紙を大量に盗み出しことで、有名な「李柏文書」もこの時に発見された。

橘瑞超は、スヴェン・ヘディンが発見した楼蘭古城に行き、南西50kmの地点で別の古城を発見、そこで前涼の西域長史李柏の書いた書簡草稿を手に入れ、2点は完全なものだった。その他に紙の文書39点、木簡5点あり、なかの1点には「晋泰始五年」の年号があった。橘瑞超は文書の正確な出土地点を記録しなかったため、自分の発見したのは別な古城と分からず、スヴェン・ヘディンの発見した楼蘭古城だと誤認した。その後スタインは、「李柏文書」と楼蘭で発見された文字の字体が似ているという理由から、橘氏の発見した「李柏文書」の出土地も楼蘭

LA 古城だと誤って判断した。我が国の著名な学者である王国維は文書の影印本を詳しく研究し、はじめて「李柏文書」の出土地点に疑問を投げかけた;その後、議論が起きて「李柏文書」の出土地点に関する論争は半世紀も続いた。橘瑞超をはじめとする探検家たちは、考古学の基礎的訓練を受けておらず、中国に来た目的は宝探しだった。彼らは日記や旅行記を残しているが、発掘された大量の文物や文書について、ほとんど学術的記録を残していない。そのため彼ら自身も、これらの古物がどこから出土したのか、どの遺跡から出たのか、不正確なのである。このことで、私はあるイギリスの中央アジア史研究者の言葉を思い出した:「確かに彼らは狂ったように発掘を行なった」。一般的に言えば、彼らは高度な技術や知識をもちいるよりも、ただ単に精力的に多くのものを掘り出したのである。

1909年7月に橘瑞超は新疆南部の調査を終えて、南道のチャルクリクを西へ、ホータン、ヤルカンドを経由してカシュガルに到着した。野村はクチャ周辺の発掘調査の後、アクスを経由して同じくカシュガルに到着して、2人は合流した。彼らはカシュガルでいくつかの遺跡を調査した後、カルギリクを経由してカラコルム峠とサラン峠を越え、インダス河岸のレーに入った。1909年末に、インド巡回中の大谷光瑞夫妻と合流した。この調査旅行で、彼らは略奪した中国文物を商隊のように13頭の役畜で運び、険しい砂漠の道をたどって中国の国境を越えたのである。

野村栄三郎は再び中央アジアに入ろうと考えたが、イギリスとインド政府の許可が得られず、やむなく日本に帰国せざるをえなかった。橘瑞超は大谷光瑞夫妻と共にイギリスのロンドンへ行き、そこで野村の中央アジア再入境計画が頓挫したことを聞いた。橘瑞超は大谷光瑞に、再び中央アジアへ入らせてほしいと頼み込んだ。これが、後に大谷探検隊の第3次探検のはじまるきっかけとなった。

第3次探検でさらに大きな成果をえるため、橘瑞超はロンドンでスタインを訪ね、またスウェーデンのストックホルムでスヴェン・ヘディンを訪ねて、彼らから助言を求めた。そして1910年8月に橘瑞超はロンドンを発ち、彼個人にとって2度目の中央アジア探検を開始した。

1910年8月16日、橘瑞超は足利瑞義(執行委員兼京都佛教大学長)とともにベルリンに到着した後、単身でロシアのペテルブルクに向かい、先に荷物を運んでいた18歳のイギリス人少年ホッブスと合流した。そしてロシアの中央アジア地域を経由して、タルバガタイ(現在の塔城)に着き、再び新疆地区に潜入した。橘瑞超の行動が不審だったため、ロシアとイギリスの諜報機関は彼を日本のスパイと疑い、長期間にわたって尾行し監視した。橘瑞超はウルムチに短期間滞在した後、トルファンへ向かい、アスターナ古墓群で発掘を行い、漢文の文書や錦織などを盗んだ。その後南下して再びロプノール砂漠に入り、楼蘭の遺跡を発掘し、チャルクリクを調査した後、チャルチャンに到着した。

橘瑞超は目標達成のために驚異的な意志力を持っていたと認めざるを得ない。1911年2月に橘氏はチャルチャンから北上し、死の砂漠と呼ばれるタクラマカン砂漠を22日間かけて横断するという危険な旅に出た。途中でラクダが倒れ、雇用した労働者たちも絶望におちいり、何度も水不足で死にかけたが、彼はあらゆる困難を克服して、ついにタリム河畔にたどり着き、河を渡って天山山脈南麓のブグルに到着した。クチャに駆けつけた時には、トルファンから荷物と古物を運んでクチャに着いていたホッブスが天然痘で亡くなっていた。

ホッブスの葬儀をすませてから橘瑞超は休むことなく、カシュガルからホータンへ、さらにケリヤからチベット北部へと向かう大商隊を組織した。彼はそこからチベット高原を越えて、無人地帯を通って甘粛省へ入る計画を立てていた。しかしチベット高原に入ると、橘瑞超の荷駄隊の役畜が高山病にかかってすべて死んでしまい、荷物をすべて置き去りにして、九死に一生を得てケリヤに戻った。やむを得ず彼は自分の計画を放棄せざるを得なかった。

チベットから戻った橘瑞超は、チャルチャン、チャルクリクを経由して甘粛省の敦煌へと一直線に向かった。この時、中国で辛亥革命が起こって国内情勢は非常に緊迫していた。遠く日本にいた大谷光瑞は、橘瑞超から長い間連絡がなく、大変心配して弟子である吉川小一郎を中国に派遣して橘瑞超を探させた。吉川は西安から河西回廊を通って10月上旬に敦煌に到着し、橘瑞超の消息を方々で尋ねたが、何の情報も得られず、現地で待つことにした。橘瑞超を待つ間、彼は中国文物の買い付けをはじめた。

吉川は敦煌の千仏洞に到着すると王道士に会い、その場で要求を直接伝え、「この洞内に秘蔵された唐経を手に入れたいと思って、長時間談合した結果、ついに目的を達した」(吉川小一郎「支那紀行」『西域探検紀行全集』第9巻、白水社、1966年。338~339頁)。さらに千仏洞の無数にある仏像の中から、とくに作りが精巧で損傷の少ない2体の仏像を選び出し、僧侶と交渉して買い取った。

一方、橘瑞超は敦煌へ向かって日夜を惜しんで急いでいた。荷物を先に敦煌へ送っていたので身軽だったが、数ヶ月前に中国で革命が起きたという知らせを聞き、不安だった。彼は次のように語っている。「数か月も前にコータンとケリヤから各一回ずつ敦煌の官庁宛てに数十個の荷物を送っているのである。そのうちのおもなものは、もちろん発掘物であるから、もし先方の役所が革命軍に襲われれば、兵火のために私の大行李は灰となるかもしれない。わたしが前後五年間にわたって苦心して手に入れた発掘物も水の泡となってしまうのであるから、わたしが心配したのも無理ではないと思う」(橘瑞超「中亜探検」『西域探検紀行全集』第9巻、白水社、1966年。300頁)。

翌年1月末、橘瑞超はついに敦煌で吉川小一郎と会った。2人は敦煌に2ヶ月近く滞在し、莫高窟の第428窟と第444窟に署名を残し、敦煌石窟を調査して多数の写真を撮影した。また、王道士から約500巻の写本経巻を手に入れた。これほど多くの経巻を得たにもかかわらず、彼らは満足せず、橘瑞超は著書『中亜探検』の中で書いている。「スタイン博士が持ち帰った荷箱の数は、二九箱と数えられているが、そのうち五箱は古代の仏画であったということである。わたしもスタイン博士が取り残したものや、寺僧どもが隠匿していたものをあつめて持ち帰って来た。/このように敦煌は昔から仏教の隆盛をきわめたところで、ことに千仏洞内にある仏像の彫刻や壁画等は仏教東漸史上もっとも重要な資料であるから、わたしはもうしばらくここに滞在して、吉川君とともに古物の収集やら、古寺古城址の発掘などを試みたかったが、時間の余裕がまったくない状況であったので、思いどおりの研究資料が得られなかったのはまことに残念である」(橘瑞超「中亜探検」『西域探検紀行全集』第9巻、白水社、1966年。312頁)。ご覧の通り、橘瑞超のような人物はとても貪欲に、まるで強盗のように奪い取った。

その後、2人はクムルを経由してウルムチに来てまた新疆へと入って、トルファン周辺で発掘を行なった。橘瑞超は盗み出した中国の文物を持ってオムスクをへてシベリア横断鉄道に乗り、先に日本へ帰国した。一方、吉川はトルファンに残り、まるまる1年間発掘を続けた。1913年にジュンガルで調査を行ない、1914年2月に新疆から帰国する途中で再び敦煌を訪れ、100巻以上の巻物を盗み出した。彼が盗み出した中国の文物は何と70個の行李に詰め込まれ、すべて日本へ運ばれた。こうして、大谷探検隊による中国西北地区の第3次「調査」は終了した。

大谷探険隊による3回の中央アジア探検は、実に12年にもおよぶ大規模なもので、日本において前例のない規模だった。他の国の探険隊と比較しても、その足跡がおよんだ踏査範囲は広く、一国の探検隊と比べることができない。彼らが中国西北地区から略奪した文物の数量は驚くべきものであり、これらの文物は日本に持ち帰られた後、「大谷コレクション」や「大谷探検隊将来品」などとして堂々と展示されている。

日本が略奪した敦煌文書は結局どのぐらいあるのか?日本側が詳細な目録を公表していないため、現在も不明な点が多い。しかし現存する資料から、おおよそ約1,000巻に加え、その他に約7,000点以上のトルファン文書、および木簡、壁画、彫像、織物などがある。そのなかには西晋時代の「敦煌菩薩」と称された竺法護(じくほうご)の訳した『諸佛要集経』の断片や、西涼建初七年(411年)の『妙法蓮華経』の断片など、極めて貴重な巻物もふくまれている。1914年に大谷光瑞の建てた二楽荘別邸で「中亜探検発掘物第二回展覧会」が開催された際、当時日本に滞在していた羅振玉が会場を訪れ、橘瑞超の編纂した『敦煌将来藏経目録』を抄写し、これをもとに『国学叢刊』巻九で「日本橘氏敦煌将来藏経目録」を発表して、漢文写本430件を著録した。これは、大谷探検隊の略奪した文物の一部にすぎないが、最初の資料であろう。

大谷光瑞は、3回にわたる中央アジア探検に百万円もの巨費を費やし、さらに二楽荘別邸を建設するなど、財政管理が乱脈だったので、本願寺の財政を極度に逼迫させ、その結果、本願寺法主の座を辞任せざるを得なくなった。借金を返済するため、西域からの盗掘品や貴重な品々を多数収蔵していた二楽荘別邸も、売却せざるを得なくなった。1916年に二楽荘別邸は前大蔵大臣の久原房之助(くはらふさのすけ)に売却され、別邸に収蔵されていた一部の蔵品も久原房之助のものとなった。その後、久原氏はその一部を、当時の朝鮮総督だった寺内正毅(久原と同郷長州出身)に、おもに壁画約2,000点を譲渡した。現在、韓国の国立中央博物館に所蔵されている「大谷文物」と呼ばれるものは、この時朝鮮総督府に売却されたものである。1991年7月に筆者は国際学術討論会に参加するため韓国を訪れた。当時中国と韓国は国交を結んでいなかったため、筆者は駐福岡韓国総領事館でビザを取得し、福岡から船で釜山に入ってソウルへと向かった。討論会終了後、国立中央博物館を訪問し、アジア館に展示されていた中国の文物を見学した。その中に「大谷文物」と称されるトルファン出土の「伏羲女媧図(ふくぎじょかず)」、「供養人図」などの壁画や、ベゼクリク千仏洞第4号窟の「供養菩薩」像、トルファン第20号窟、第11号窟の供養人像や仏頭などがあった。

大谷光瑞は本願寺法主を辞任して外遊を決意し、中国の大連に長期滞在することにして、探検隊が収集した大部分の文物を関東都督府「満蒙」物産館に預けた(1919年に関東庁博物館、1934年に旅順博物館と改称)。1945年以前に、旅順博物館に保管されていた収蔵品のかなりの部分が日本へ運ばれた。1945年8月の日本の敗戦降伏後、旅順博物館はソ連赤軍に接収され、同館に残されていた大谷コレクションは1951年に中国政府に引き渡された。1954年に同館所蔵の敦煌の漢文、チベット文写経620件は北京図書館善本部に移管されたが、西域文物については引き続き旅順博物館が保管し、現在も同館に一部が収蔵されている。

1948年10月に大谷光瑞が亡くなった後、本願寺の倉庫で長方形の大きな木箱2個が発見され、上面には「大連関東別院光寿会」という文字が記されていた。光寿会は大谷光瑞が海外で組織した仏教団体で、木箱の中には、大谷探検隊が敦煌から持ち去った西域文書、経巻、木簡、絹画などが収められていた。これらの品々は1949年に龍谷大学図書館に寄贈され、後に「龍谷蔵」大谷文書と呼ばれるようになった。また橘瑞超が旅順博物館に保管されていた収蔵品を日本に持ち帰り、龍谷大学図書館に寄贈した物件も約60点あり、「橘文書」と呼ばれている。このため龍谷大学図書館は1966年に「龍谷蔵」という専用の書庫を建設した。

3 (石窟削り取りと「考古学調査」による略奪)

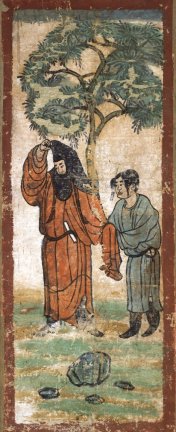

20世紀初頭に一部の日本人学者は、中国の地方志や旅行記の記述をもとに、中国のいくつかの石窟を調査した。1902年に日本人の伊東忠太がはじめて中国山西省を訪れ、大同雲岡石窟を調査した。河北省邯鄲市の響堂山石窟も、20世紀初頭に非常に深刻な被害を受けた。仏像の頭部が大量に削られて盗まれ、多くの彫刻の傑作が日本や欧米諸国に流出した。

河南省洛陽市の龍門石窟は、北魏の孝文帝が洛陽に遷都した頃から(西暦493年頃)、東魏、西魏、北斉、隋、唐、北宋の400年以上にわたって大規模に造営され、2,100以上の窟と10万体を超える尊像、そして2,800点以上の碑刻銘文が刻まれ、中国で最も規模の大きい精巧な彫刻の三大石窟芸術の一つである。

日本人は早くから龍門石窟に強い関心をいだき、塚本靖、関野貞、早崎梗吉などが1906年、1907年に龍門石窟を実際に訪れ、多数の写真を撮影した。1918年に関野貞が再び龍門を訪れている。1921年には龍門で土匪が横行するなか、常盤大定が危険をおかして龍門を訪れた。1923年には沢村専太郎と写真家の岩田秀則が龍門を訪れ、多数の写真を撮影した。この間に山本明(北京山本照像館)も2回龍門を訪れている(1916年、1921年)。1937年には水野清一と長広敏雄の2人が龍門に来て、民国時代に「調査」した最後の日本人となった。

|

| 如来頭部、北魏時代・5世紀 中国山西省雲岡石窟第2窟西壁 東京国立博物館蔵、TC-408 (ColBase) |

龍門石窟の略奪は中華民国の成立した後にはじまった。当時の民族腐敗分子と日本人やその他の外国人が結託し、石窟に対して狂ったような盗掘を繰り返したため、大量の仏像彫刻が海外に流出した。これらの作品は現在でも日本、欧米などの国々の博物館、美術館、そして国際市場で頻繁に見ることができる。当時、中国で古い石造彫刻の売買を営んでいたのは日本の山中商会だった。山中商会は国際的に有名な古美術商で、本社は当初パリとロンドンに置かれていたが、第2次世界大戦中にアメリカ・ニューヨークに移転し、日本の東京や中国の北京などにも支店を数多く設けた。そのおもな業務は、中国の文物を日本や欧米に密輸して、高値で売却することだった。まさに中国文物の略奪の主犯格の一人と言えるだろう。海外に流出した龍門石窟の石造彫刻の一部は、この商会によって売却されたものだった。

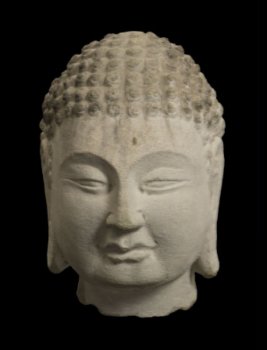

龍門石窟からどれだけ精美な仏像が盗まれたのか、中国人研究者たちは何度も統計調査を行なってきた。1965年11月には文化部文物博物館研究所の王輝、王世襄、そして龍門文物保管所の温玉成が共同調査チームを結成し、龍門石窟の盗掘跡を実地調査した。その結果、盗掘跡が720ヶ所も確認された。1991年から1992年にかけて龍門石窟研究所の王振国が再調査して、とくに被害の深刻な窟龕96ヶ所を詳しく調べた。その結果、仏像や菩薩像などの主尊262体、その他の像1,063体、龕楣8ヶ所、説法図浮彫10幅、本生故事(ジャータカ)浮彫2幅、本行故事浮彫1幅、礼仏供養人浮彫16幅、碑刻銘文15品などが盗掘または破壊されたと判明した(王振国「龙门石窟破坏残迹调查」龙门石窟研究所编『龙门流散雕像集』上海人民美术出版社、1993年)。現在、日本の東京国立博物館、大阪市立博物館、倉敷市の大原美術館、そして日本の個人コレクターの所蔵する龍門石窟の菩薩像、仏頭、力士頭像などは、すべて20~30年代に盗掘され流出したものである。

|

| 菩薩頭部、北魏時代・6世紀 中国河南省龍門石窟賓陽中洞 東京国立博物館蔵、TC-465 (ColBase) |

20世紀初頭に、旅順口東方の黄金山麓にあった唐代の崔忻(さいきん)鑿井題名碑刻が、旅順口を占領した日本の富岡定恭海軍司令によって日本へ持ち去られた。旅順口占領の記念として天皇に献上されたもので、現在、日本の東京千代田区皇居建安府前院の石亭内に保存されている。碑亭正面の石桁には「唐碑亭」と楷書体の亭名が記されている。この碑は、中国東北地方に現存する唯一の唐代の碑であり、「敕持節宣勞靺鞨使鴻臚卿崔忻井兩口永為記驗開元二年五月十八日」と刻まれてる。『旧唐書・渤海靺鞨伝』によると、「睿宗先天二年(713年)。遣郎将崔忻往冊拜祚榮為左驍衛員外大將軍、渤海郡王。」と記されていて、崔忻が唐の都長安から出発し、靺鞨の都城旧国(現在の吉林省敦化市敖東城)まで遠征し、祚榮(そえい)を冊封するという使命を無事に遂げたことが記述されているのだ。翌年春、長安に帰還した崔忻は、遼東半島最南端の旅順に来て、黄金山麓に井戸を2つ掘って記念とした。心に残る使命完遂を巨石に刻み、歴史の証として残したのである。この碑刻は、渤海国と唐王朝との関係史を物語る実物であり、非常に重要な歴史文物の価値がある。渤海国の建国や唐王朝による遼東経営に関する内外の歴史書には、必ず『旧唐書』の記録とこの碑文が引用される。

富岡定恭は、唐代の崔忻鑿井題名碑刻を盗み出した後に、人目を欺くため鴻臚井碑(こうろせいひ)の元の場所にもう1つ碑を立てた。この碑には、富岡定恭自身が書いた碑文と題名が刻まれていて、「鴻臚井之遺跡」と名付けられた。碑文には、「私がこの地で職務に当たっている時に、崔公の事跡を詳しく調べた。その遺跡が忘れ去られることを恐れて、石に文字を刻み、後世に伝えることにした」と記されている。自ら碑を盗み出した張本人が、さも自分が遺跡を守ったかのように振る舞い、「遺跡が忘れ去られることを恐れて」などと書いているのは、彼の盗掘行為をはっきりと露呈させていると言えるだろう!

1928年以前に日本人が中国で古代遺跡を調査して文物を盗掘する事例が数十件ある。たとえば、1905年から1911年にかけて、東京大学の鳥居龍蔵が遼東半島および東北地方で調査と盗掘を行なった。また京都帝国大学の浜田耕作は、旅順の刁家屯(ちょうかとん)漢墓などを盗掘した。

1928年5月3日に日本軍は済南に侵攻し、世界を震撼させた「五三惨案(済南事件)」を引き起こした。5月11日に済南が陥落。日本軍は殺戮や強姦に加え、済南近郊の臨淄(りんし)県龍泉寺の北斉石仏2体、北斉菩薩像2体、石碑2点を淄河店駅に強引に運び出し、そこから汽車で青島へ輸送し、さらに青島から船で日本へ持ち出そうとした。しかし中国民衆の激しい抗議と各方面からの圧力を受け、日本領事は石像と石碑を残すように日本軍に電報で指示した。最終的に菩薩像2体の頭部が切り取られ、日本に持ち去られてしまった。頭部の失われた2体の仏像は現在修復されて青島市博物館の入口両側に安置され、省級の重点保護文物に指定されている。筆者は青島博物館を調査した際に、仮の頭をつけた石造の仏像と対面して、失われた本物の頭はいつ戻ってくるのかと、問いかけずにはいられなかった。

1933年に日本の山中商会社長山中と北京支店のマネージャー高田が、北京の古美術商倪玉書と結託して、極めて悪質な売買を行なった。山西省太原市にある天龍山石窟の石造彫刻を解体し、略奪したのである。

天龍山石窟の各窟の開削年代は異なり、北斉から隋唐時代にかけて21の洞窟が造られた。とくに唐代の洞窟が最も多くて15窟ある。仏像彫刻は非常に細やかで、表情も生き生きとして高い芸術的価値を持っている。けれどもこれらの素晴らしい芸術作品は、一つひとつ頭部が切り落とされて、木箱に詰め込まれ北京へ運ばれて高値で世界各地に売られた。統計によると、当時300体以上の仏頭が切り取られたため、今では天龍山を訪れると、第9窟の露天大仏を除いて、他の仏像や菩薩像のほとんどに頭部がなく、見るも無残な姿になっている。これらの仏頭は、現在アメリカ・ハーバード大学フォッグ美術館やニューヨークのメトロポリタン美術館に最も多く収蔵されている。

|

| 如来頭部、北斉時代 天龍山石窟第16号窟主龕三尊仏像の1つ 根津美術館所蔵 (The Tianlongshan Caves Project、the University of Chicago) |

|

| 菩薩坐像頭部、唐時代 天龍山石窟第21号窟 根津美術館所蔵 (The Tianlongshan Caves Project、the University of Chicago) |

|

| 菩薩半跏像、唐時代・8世紀 天龍山石窟第14号窟 東京国立博物館蔵、TC-374 (ColBase) |

1931年9月18日に中国東北地方に駐留していた日本の関東軍が突如瀋陽(奉天)を砲撃し、同時に吉林省、黑龍江省にも侵攻を開始した。そして1932年1月までに東北地方全域が日本軍に占領された。日本軍の占領した中国領土内で日本の考古学団体、大学研究機関、個人研究者らが次々にやって来て、「考古学調査」と盗掘を行なった。盗掘のいくつかは、はなはだしくは日本軍の直接保護の下で実施された。筆者が調査した資料によると、おもな事例は以下の通りである。

1928年に日本の東亜考古学会が旅大地区(旅順・大連)の牧羊城遺跡を発掘調査した。

1931年から1934年にかけて日本人の原田淑人(東京帝国大学卒業、同大学教授)、池内宏、鳥山喜一、駒井和愛(早稲田大学卒業、東京大学教授)、三上次男らを中心とする考古隊が、黒龍江省寧安県南西の東京城鎮にある渤海国都城・上京龍泉府遺跡を盗掘した。宮殿跡6ヶ所、古寺遺跡1ヶ所、陵墓遺跡1ヶ所、禁苑、外城跡など多数の遺跡から、貴重な文物を奪い去った。

1933年に日本人の徳永重康、直良信夫の率いる「満蒙学術調査研究団」は、黒龍江省ハルビン市郊外の顧郷屯旧石器遺跡を盗掘し、石器、骨器、角器など合計300点以上、古生物化石約60種属を強奪し、遺跡に深刻な破壊をあたえた。

1934年に関野貞(東京帝国大学卒業、東京大学教授)、竹島卓一らが、遼上京遺跡(現在の内モンゴル自治区赤峰市巴林(バイリン)左旗)、遼中京遺跡(現在の内モンゴル自治区赤峰市寧城県)、慶州府遺跡(現在の内モンゴル自治区赤峰市巴林右旗)、永慶陵(現在の内モンゴル自治区赤峰市巴林右旗)を盗掘した。多くの文物を持ち出し、永慶陵墓の壁画を模写して写真撮影し、壁画の一部を略奪した。

1935年に竹島卓一と斎藤菊太郎は、再び慶州府遺跡と永慶陵墓を盗掘し、文物を盗み出した。

1935年に三上次男は内モンゴル赤峰と北京の金代の土城遺跡で「考古学調査」を行ない、古陶磁資料を多数採集して、当時の日本の東洋陶磁研究所(奥田誠一主宰)に収蔵した。三上次男は東京大学教授で著名な陶磁考古学者だった。1985年に筆者は上海博物館で彼と面会したが、1987年に逝去された。

1935年に京都帝国大学の考古隊は内モンゴルの赤峰紅山後遺跡を盗掘し、住居跡2ヶ所と墓葬31基から文物を持ち出した。

1935年から1936年にかけて池内宏、浜田耕作(東京帝国大学史学科卒業、1937年京都帝国大学総長就任)の率いる考古隊が、吉林省集安市の高句麗古墳を盗掘し、壁画を撮影し、遺物を持ち去った。

1935年と1939年に日本人は中国遼代の遺跡と墓葬を盗掘した。内モンゴル自治区昭烏達盟は遼の太祖阿保機(あぼき)の陵墓がある場所だが、日本人はここで3ヶ月にわたり大規模な盗掘を行ない、阿保機夫妻の玉冊残片など貴重な文物を強奪し、すべて東京へ運び出して当時の東方文化研究所に収蔵した。その後再び遼の陵墓を盗掘した。他の遼の墓も盗掘され、破壊されたものが多数あった。

1936年に日本人黒田源次は金上京遺跡(現在の黒龍江省阿城南白城)を盗掘し、出土した文物を持ち出した。

日本人鳥山喜一も金上京遺跡を発掘し、また渤海国上京遺跡も調査した。池内宏は遼寧省撫順の高句麗北関山城遺跡を調査した。

日本人園田一亀は、黒龍江省阿城県の金上京会寧府遺跡で大規模な発掘を行ない、きわめて大きな破壊をもたらした。

また、やりたい放題の日本軍も中国文物の略奪に関与した。たとえば、後金天命年間の遼陽新城にあった古い満州語の城門石額が、日本軍によって叩き落とされ、大阪に持ち去られて展示された。この城門の石額には大金の天命年号が刻まれていて、現存する天命年号の石額としては唯一だったため、清朝初期の歴史言語を研究する上で貴重な資料だった。

1931年から日本による中国侵略はますます激化し、最終的に1937年の全面的な日中戦争へと発展した。これは中国人民にとってより大規模かつ長期にわたる災難となり、文物や古跡が公然と破壊され、略奪されるという事件が数えきれないほど発生した。

1937年夏に原田淑人、駒井和愛は日本東亜考古学会の名義で考古隊を率いて、元上都遺跡(現在の内モンゴル自治区正藍旗閃電河北岸)を盗掘し、出土文物を持ち去った。遺物は東京大学考古学研究室に収蔵した。

同年に黒田源次は撫順大官屯の遼代瓷窯遺跡を盗掘し、大量の遼代の陶磁資料を持ち去った。

1938年から1939年にかけて、「奉天国立中央博物館」(満州国国立博物館奉天分館)分館長三宅悦宗と齋藤武一の率いる考古隊は、撫順の遼金時代の土城遺跡を盗掘し、出土遺物を「奉天国立中央博物館」に収蔵した。同年に藤田亮策は吉林省延吉の小営子遺跡を盗掘した。秋に水野清一らが河南省安陽の侯家荘を訪れ、調査と盗掘を行なった。

1939年に齋藤武一、田中堯雄らは撫順大官屯窯跡、遼陽の土城、塔湾、八面城などの遺跡を盗掘し、大量の文物を入手した。これらの遺物も「奉天国立中央博物館」に収蔵された。

同年夏に鳥村孝三郎は山西省大同市方山で「考古学調査」を行ない、古陶磁資料を採集した。

1937年から1944年にかけて水野清一、長広敏雄らが、大同の雲岡石窟で調査、撮影、測量などを繰り返し行なった。とくに第9窟、第10窟、第19窟、第20窟などで発掘が行われ、1944年までに合計8回の調査が実施された。さらに方山や懐仁などの窯跡からも大量の貴重な考古資料が持ち去られた。

1939年の夏に東京帝国大学の原田淑人と駒井和愛も大同の方山に潜入し、「考古学調査」と称して古陶磁資料を持ち出し、東京大学考古学研究室に収蔵した。

同年夏に江上波夫と飯田須賀斯からなる日本の別な考古隊が内モンゴルの百霊廟遺跡を盗掘し、出土した文物が当時日本の東方文化学院に密かに運ばれ収蔵された。

同年夏に田村実造と齋藤菊太郎の組織した日本の別の考古隊が、ふたたび遼上京、慶州府、永慶陵などの遺跡で「考古学調査」をして、出土遺物を京都大学考古学研究室に収蔵した。日本人三宅俊成も、吉林省延吉市の北大屯古墓を調査した。

1940年以降も日本軍の占領した地域において、日本は「考古学調査」の名のもとに大規模な盗掘を続けた。

1940年秋に東京帝国大学の池内宏、三上次男、齋藤菊太郎、坂本万七、小山富士夫らが、撫順の北関山城跡や遼金時代の土城などの遺跡を調査した。調査で得られた文物や出土資料は東京大学考古学研究室に収蔵された。その後三上次男は、齋藤菊太郎と田中堯雄とともに燕州城跡を調査し、出土品は当時の「奉天国立中央博物館」に収蔵された。

1940年ごろに原田淑人らは「東亜考古学会」や「東亜文化協会」の名義で華北占領地域で活動した。原田淑人が指揮を執り、河北省邯鄲市の趙王城や北魏の平城遺跡、斉国の故城、滕と薛の2国の故城、山東省曲阜の漢代魯の霊光殿遺跡などを盗掘した。また日本人の大山柏公爵の率いる隊が殷墟を発掘し、北京の周口店遺跡も無許可で発掘された。

1941年に和田清、島田好らは吉林省の烏拉街、輝発、哈達で、清の太祖に関する遺跡を調査した。一方、原田淑人の率いる考古発掘隊は、遼陽で磚室と石室の墓18基を盗掘した(小規模な盗掘はふくまない)。その中に南林子村と北園村にある壁画の描かれた大墓2基がふくまれ、壁画は完全に破壊された。

1942年春に日本の駐屯軍が吉林省琿春市の八連城を盗掘した;7月には鳥山喜一、駒井和愛らが八連城で大規模な盗掘を行なった。1943年に鳥山喜一が吉林省和竜県の西古城を調査し盗掘した。1944年には日本人が遼上京城跡内の窯跡と赤峰市缸瓦窯屯(こうがようとん)の遼代窯跡を盗掘し、窯跡を破壊した。

1937年12月に日本軍が南京を占領した後、日本人の盗掘活動は中国南方へと広がった。筆者は、1941年に慶應義塾大学から出版された『江南踏査』という報告書を調べたことがある。著者は松本信広である。この報告書の序文には次のように書かれている:昭和12年(1937年)の南京陥落後、時局の発展に対応するため中国に人員を派遣して、学術調査と古文化遺跡の発掘を迅速に行なう必要が生じた。このため1938年5月に、慶應義塾大学は3つの「学術旅行隊」を派遣した。1隊は大山柏の率いる北京、彰徳、大同方面へ;2隊は柴田常惠の率いる中国中部へ、そして3隊は松本信広らが中国の江浙地方へ向かった。

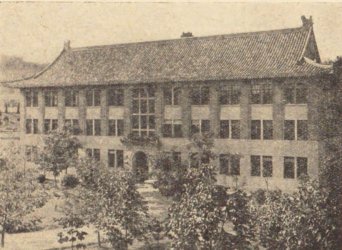

この報告書は、松本信広、保坂三郎、西岡秀雄が1938年5月に東京を出発して南京に到着後、日本軍の護衛のもと、南京国立中央研究院歴史語言研究所、古物保存所、六朝墓、西湖博物館を調査して略奪し、さらに杭州周辺の古蕩石虎山遺跡や呉興の銭山漾遺跡などを発掘した様子を詳細に記録している。報告書には松本「旅行隊」の活動する写真も添付されている。発掘現場で日本兵が銃を携えて敵にのぞむかように警戒する様子が捉えられていて、中国の主権を無視した彼らの卑劣な盗掘行為が露呈されている。

|

| 南京国立中央研究院歴史語言研究所全景 (『江南踏査』慶応義塾大学文学部史学科研究報告甲種第1冊、 三田史学会、1941年。15頁) |

|

| 「学術旅行隊」が日本軍保護下で歴史語言研究所の資料を略奪 ( 『江南踏査』慶応義塾大学文学部史学科研究報告甲種第1冊、 三田史学会、1941年。29頁) |

|

| 「学術旅行隊」が南京郊外で六朝時代の遺跡を調査 (『江南踏査』慶応義塾大学文学部史学科研究報告甲種第1冊、 三田史学会、1941年。42頁) |

|

| 「学術旅行隊」が南京の蕭景神道碑で拓本採取 ( 『江南踏査』慶応義塾大学文学部史学科研究報告甲種第1冊、 三田史学会、1941年。41頁) |

|

| 「学術旅行隊」が日本軍保護下で杭州古蕩を盗掘 (『江南踏査』慶応義塾大学文学部史学科研究報告甲種第1冊、 三田史学会、1941年。71頁) |

報告書の最終部分に、今回の江南調査で略奪された文物の目録と実物写真129件が掲載されている。その中には有孔石斧、玉戚、戦国時代の蟠螭紋有蓋鼎、商周時代の青銅戈、漢唐時代の銅鏡、良渚文化の黒陶杯、漢代の陶匲(れん)、女性陶俑、越窯の青磁四耳罐、蟻鼻銭(きびせん)、五銖銭の泥范、太平天国の「天朝南昌宣撫使韋」印など、非常に貴重な文物も多くふくまれている。これらの貴重な文物はすべて日本に持ち去られ、慶應義塾大学文学部に収蔵された。

抗日戦争の時期に日本軍は中国の広大な領土を占領し、この広大な占領地域において図書、文物、芸術品の多くが敵に略奪された。戦時中に略奪された文物の数量を正確に推定することは、非常に困難である。

図書を例にあげると北平(北京)図書館、清華大学図書館、南京国立中央図書館準備処、江蘇省立国学図書館、杭州の浙江図書館などの図書館は、コレクションが豊富で貴重な善本も多かったため、結果として多数略奪された。

1938年3月から南京で、日本の上海派遣軍が367名の兵士と330名の特務員を動員し830名の中国人を苦役として働かせて、南京の図書文献を略奪した。この作業には満鉄調査部や東亜同文書院などの職員も関与していた。略奪の対象となったのは中央研究院、中央図書館、省立国学図書館などである。略奪された図書は合計88万冊におよび、当時日本で最大の図書館だった帝国図書館の蔵書数を3万冊上回った。これらの図書文献はトラック310台分に積み込まれ、全部へ持ち去られた。公立図書館だけでなく、南京の著名な盧冀野や古筱軒などといった個人蔵書家の蔵書も、善本が略奪されたり焼却された。さらに中央図書館が香港の馮平山図書館に移管させていた四庫全書など貴重な本も、日本に運び去られた。1946年に南京市臨時参議会の発表した数字によると、8年間の抗日戦争中に、日本軍によって略奪または焼却された南京の図書は、合計1,815箱、2,859組、148,619冊に達し、その中には非常に貴重な古籍善本も多くふくまれていた。

もう一つ痛ましい事例として、著名な実業家で蔵書家だった張元濟が上海で創設した東方図書館の破壊があげられる。1932年の「一・二八事変(上海事変)」以前に、同館は50万冊以上の蔵書、5万枚以上の図版・写真、3,745種計35,083冊の善本書を所蔵していた。さらに揚州の何氏から購入した未整理の4万冊の蔵書中に善本があり、善本の総数は5万冊以上で、中国国内の孤本や精品は約500種、全部で5,000冊あまりあった。しかし「一・二八事変」で日本軍は上海に武力侵略し、租界から閘北一帯へと侵攻した。日本の軍用機は、宝山路沿いの商務印書館と東方図書館を激しく爆撃し、出火後に日本人浪人も大量の焼夷弾を投擲したので、商務印書館の工場地区、編纂所、そして東方図書館の蔵書も一瞬にして灰燼に帰し、廃墟となった灰は膝まで達するほどだった。幸いなことに、日本軍の空襲が始まる前に、500種類以上の善本がイギリス租界内の金城銀行(現在の江西中路200号の交通銀行)の貸し金庫に運ばれてしっかり保管されていたため、焼失を免れた。

東方図書館は民間の図書館であり、政府や軍の機関でも戦略的要所でもなかったにもかかわらず、日本軍が最初の重要な破壊対象としたのはなぜだろうか。それは、彼らが野蛮な本性を発揮して中国文化を意図的に破壊しようとしたからにほかならない。この行為は、5年後(1937年)に日本軍が南京で30万人の無防備な無辜の市民に対して行なった残虐な大虐殺と全く同じ性質のものである。

1938年末の国民政府教育部の統計によると、抗日戦争開始以来、中国で失われた図書は少なくとも1,000万冊以上である。1943年以前のアメリカ人の現地調査では、中国で失われた図書は1,500万冊を超えると推定された。

一方中国の博物館も、日本軍によって大規模に破壊または略奪された。中央博物院準備処で収蔵品が2回奪われた。北平研究院が陝西省宝鶏市斗鶏台で発掘し北平に保管していた出土品300点以上が盗まれた。「満州国」は、故宮博物院から銅製缸66点、銅製砲1基、銅製灯籠91点などを相次いで運び出した。さらに悪質なのは、1942年に偽北平市署が故宮の金製缸から金箔を剥がして日本軍に供与した。まったく傍若無人なふるまいである。博物館の収蔵品が大量に略奪された結果、中国は計り知れない損失を被った。1946年にユネスコのパリ大会で中国代表団が手渡した統計によると:「戦争が始まる前に中国に博物館が37ヶ所あり、職員は110人だった。戦争が始まると、故宮博物院収蔵品の多くを四川省や貴州省など各地に避難させた。国立中央博物院準備処は四川省の李庄で活動を続けた。各省で設立された博物館は、戦争の影響で多くが閉館した。1944年の統計では、全国でわずか18ヶ所の博物館しか残っていなかった」。幸いなことに1931年の「九·一八事変(満州事変)」後、北京故宮博物院所蔵の多数の貴重な財宝が南方に転移されたため、最悪の事態が避けられたのだ。

4 (故宮文物の南遷)

故宮はかつて紫禁城と呼ばれ、明朝と清朝の皇宮だった。皇帝によって珍重された数多くの品々が保存されて、千年の歴史を誇る古都の精華な場所である。1912年の辛亥革命で清朝が滅亡した後も、紫禁城には溥儀が住み続けていた。1924年に馮玉祥(ふうぎょくしょう)の起こした北京政変で、馮玉祥の国民軍は溥儀を宮殿から追い出し、そして「弁理清室善后委員会(後に「清室善后委員会」と改称)」が設立された。故宮に保管されていた歴代皇帝の貴重な文物は、国民政府に移管された。この文化遺産を保護し有効活用するために、1925年9月29日に清室善後委員会は「故宮博物院臨時組織大綱」を制定し、10月10日に正式に故宮博物院が発足した。

1931年の満州事変後、日本軍が中国の東北3省を占領して北平は危機一髪の情勢となった。もしも北平が陥落すれば、数十万点の文物国宝が敵の手中に落ちてしまうことは必至だった。そこで国宝を戦火から守るため、故宮博物院は何度も議論を重ね政府の許可を得て、1932年末に館蔵の数百万点もの文物の中からとくに貴重な品々を厳選し、計画的に分けて南方に移送することを決定した。

1933年初頭から文物の選定と梱包がはじまり、選定された貴重な品々は、綿や皮紙で何重にも厳重につつまれてから頑丈な箱におさめられ、南遷中の振動による損傷を防ぐ対策が施された。こうして5月中旬までの4ヶ月間に、242,592点の文物の梱包が完了した。内訳として古物館から選ばれた文物の数量が最も多く、書画9,000幅以上、瓷器7,000点以上、銅器、銅鏡、銅印2,600点以上であった。玉器はすべて箱詰めされた。文献館からは貴重品3,773箱が選出され、皇史宬(こうしせい)や内府に保管されていた清朝各部の档案、明清両代の帝王実録などがふくまれていた。とくに内閣大庫紅本庫の档案は、完全に揃っていてとても貴重だった。図書館からは四庫全書や各種の善本書、刻本などが選出され、どれも稀覯本だった。

時間を切りつめ安全性を考慮して分割して輸送する方法が採用され、合計連続5回にわたる南遷が行なわれた。1933年2月7日に正式に故宮文物の南遷が開始された。第1陣の南遷文物は2,118箱で、おもなものは前述した紅本庫の档案、四庫全書など貴重な物品をふくむ文献、書画であった。北京の前門駅から出発した列車は武装して護送され、各貨車の扉にはすべて国民政府内政部の封印が貼られた。日本軍の空襲や土匪の襲撃を避けるため、列車は迂回ルートを南下し、平漢線(京漢鉄路)から鄭州に向かい隴海線に転じて徐州を経由して津浦線から南京へと進んだ。第1陣の文物を積んだ列車が南京対岸の浦口に到着すると、文物を降ろす予定だった南京の朝天宮の拡張工事が未完成だったので、列車は文物を積んだまま1ヶ月近く停留し、最終的に船で上海に輸送することになった。1933年3月5日に第1陣の故宮文物1,054箱が上海に到着すると、愛多亜路(現在の延安東路)の天主堂街(現在の四川南路)入口の共同租界の倉庫に降して、厳重に警備された。その後第2陣(3月21日)、第3陣(4月5日)、第4陣(4月27日)、第5陣(5月22日)が海上輸送で続々と上海に着き、全部で19,557箱となった。3年後の1936年12月にようやく全部を南京に輸送した。その間に1935年6月に国民政府は専門家を組織して南遷文物のなかから1,000点あまりの優品を選び出して93箱に詰め、11月28日に開かれたイギリスの「ロンドン中国芸術国際展覧会(International Exhibition of Chinese Art in London 1935-36)」に送った。展覧会に出品されたのは中国の故宮蔵品だけでなく、17の国や個人のコレクションからも出品された。多くの展示品が中国の故宮から近代列強によって略奪された財宝だと判明して、中国人は嘆息の声を上げた!展覧会は1936年3月7日まで開催され、5月17日にこれらの国宝は無事に上海に戻った。この「ロンドン中国芸術国際展覧会」に参加するため、上海で事前展覧会が開催された:そして国宝の帰国後にも、3週間におよぶ報告展覧会が開催された。「ロンドン中国芸術国際展覧会」への参加にあたり、精巧な線装本カタログが作成された。筆者は1979年に上海の古書店でこのカタログを見つけ出したのだが、その出品目録を見ると、イギリスに出展された品々は中国古代文化芸術の精華を集めたものだったことがわかる。

1937年1月に故宮博物院南京分院が設立された。しかし間もなく「七・七」事変(盧溝橋事件)が勃発して南京では危機感をつのらせた。上海で八・一三事変(第2次上海事変)の起きた当日に、「ロンドン中国芸術国際展覧会」に出展された93箱の国宝をふくむ事前に選定された貴重な文物を、南京から船で内陸へと搬送した。この文物輸送船は南京から揚子江をさかのぼり、漢口で陸路に切り替えて長沙へと向かった。しかし長沙はすでに日本軍による空爆の目標となっていて安全でないため、さらに西南地区へと移動した。当時日本軍は水路と陸路の両面から内陸へ侵攻しており、状況は非常に危機的だった。文物輸送隊の車両にそれぞれ2人の運転手が配備され、交代で運転しながら、給油や給水、空襲警報などの事態をのぞいて一切停車せず、日夜兼行の最速で貴州省貴陽に到着した。元故宮博物院古物館館長徐森玉(著名な博物館専門家、解放後上海博物館館長、すでに死去)の回想録によると、文物輸送隊は移動中にしばしば日本軍機の爆撃に遭遇し、落とされた爆弾は文物輸送隊からわずか数十メートルのところに落下して、思わずぞっとするほどだった。日本軍の空襲を避けるため、文物輸送隊はさらに僻地の安順県へと移動し、最終的にこれらの国宝を郊外の天然洞穴の中に保管した。

同じころ1937年11月初頭に首都南京は危機にひんし、南京国民政府行政院は、南京に保管されていた故宮文物すべてを西へ移送させる命令を出した。故宮博物院院長馬衡は呉玉章と牛徳明らにその任務を任せた。これらの文物は2つのグループに分けて移送された。1つ目のグループは呉玉章が率いて7,286箱を陸路で輸送した。南京から宝鶏を経由し、漢中、そして最終的に四川省成都へと運ばれ、さらに峨眉山の小さな町の廟宇に保管された。もう一つのグループは牛徳明が率いて7,285箱を水路で輸送した。南京から漢口へ、その後も長江をさかのぼって重慶に到着し、さらに宜賓へ移動して最終的に楽山の寺院に保管された。

3度にわたる文物の輸送は戦火の絶えない危険な状況下で行なわれ、各地を転々として数々の困難を乗り越えて、最終的に安全な避難場所を見つけることができ、まさに幸運だったと言えるだろう。南京から最後の文物が搬出されたわずか5日後に、日本軍が南京の中華門から侵入したことを考えると、機を逸せず撤退を決定したのは正しかったと、非常に高く評価されるべきだろう。

抗日戦争の勝利後、各地に分散していた文物は1947年から重慶に集められ、その後北平と南京へ運ばれた。しかし残念なことに故宮博物院の所蔵品は、とくに優品は故宮に戻ることなく、国共内戦末期に国民党軍が大陸で敗退して急遽台湾に運ばれた。これが現在の台北故宮博物院の膨大なコレクションの由来である。

台北故宮博物院は1965年に完成し、70万点もの貴重な文物コレクションを収蔵している。その中には王羲之の「快雪時晴帖」、懐素の「自叙帖」、西周の毛公鼎、宋代の汝窯、清代の琺瑯彩瓷、商周の玉器など、国宝級の文物が数多くふくまれている。展示スペースの制約から公開されているのはごく一部で、大部分は台湾に運ばれた当時のまま、倉庫に保管されている。もしも両岸の故宮博物院が所蔵品を相互に交流展示できれば、人々の鑑賞する機会が増えて、素晴らしいことではないか。

5 (溥儀が財宝を盗み出す)

1934年3月に日本政府と中国を侵略した関東軍によって、占領した中国東北部に偽「満州帝国」が建国された。清朝最後の皇帝だった溥儀が偽「満州帝国」の「康徳」帝となり、実質的には傀儡皇帝だった。

溥儀は、かつての皇帝の地位を取り戻すことを夢見て、面目を整え経済的必要性から、北京の故宮から1,200点あまりの貴重な書画や古籍を盗み出し、天津の静園に隠匿した。日本人はこの宝物を以前から狙っていて1932年に溥儀が長春に逃れると、関東軍司令部参謀吉岡安直中将が、天津の静園にあった法書名画、宋元の善本、宝飾品玉翠など約70箱を長春の偽皇宮に移送した。そのうち書画は皇宮東院の「小白楼」1階に保管された。溥儀が日本の傀儡皇帝となった以上、これらの国宝は日本人の手に渡ったも同然であり、日本側の目論見通りの展開となった。

後に溥儀は自伝『我的前半生(わが半生)』や「復辟的形形色色」などで、故宮から書画や宝物を盗み出した様子を記述した。彼は「我們行動的証詞(私たちの行動の証言)」の中で供述している:「宮城でいちばん値うちのある書画や古籍を、私から溥傑に下賜するという名目で外へ運び出し、天津のイギリス租界の建物に置いておくことだった。溥傑は毎日学校がひけて家へ帰るときかならず大風呂敷包みを一つ持って帰った。このような盗品運搬の仕事は、ほとんど一日の休みもなく半年以上も続けられた。運び出した書画古籍はすべてこの上もない粒よりの逸品ぞろいであった。というのは、そのころはちょうど内務府大臣や教師たちが書画の点検をやっていたときで、私は彼らが選びだした極上の品のなかからいちばんよいものをとっておいたのである。私が覚えているものだけでも、王羲之(おうぎし)・王献之(おうけんし)父子の墨跡「曹娥碑(そうがひ)」・「二謝帖」があり、鍾繇(しょうよう)・僧懐素(そうかいそ)・欧陽詢(おうようじゅん)・宋の高宗・米帯(べいふつ)・趙孟頫(ちょうもうふ)・董其昌(とうきしょう)らの真跡があり、司馬光(しばこう)の「資治通鑑」の原稿があり、唐の王維(おうい)の人物図、宋の馬遠(ばえん)や夏珪(かけい)や馬麟(ばりん)らのかいた「長江万里図」、張択端(ちょうたくたん)の「清明上河図」、さらには閻立本(えんりっぽん)や宋の徽宗(きそう)の作品などがあった。古版の書籍では、乾清宮西昭仁殿の宋版・明版の珍本の全部が、私たちによってひそかに運び出された。搬出した総点数は、巻物になった書画一千余点、

掛軸および書画帳二百余点、宋版書籍二百種前後に達した。民国十三年 〔一九二四〕に私が紫禁城を出てから、「清室善後委員会」が毓慶宮を調査したとき、「溥傑下賜品目録」が発見され、

印刷公刊された。そのなかに、溥傑に下賜された品は「みな琳琅(りんろう)の秘籍〔清の胡珽(こてい)が集めた四集二十九種の珍本を琳琅秘宝という〕、縹緗(ひょうしょう)の精品〔縹緗ははなだ色の絹。昔、これを用いて書籍を表装した。転じて貴重な書籍〕に属し、天祿書目〔清の乾隆四十年、嘉慶二年に編集された。三十巻。「天祿琳琅書目」という。琳琅殿は乾清宮にある〕に載するところ、宝籍三編〔天子の書籍目録〕に収むるところなり。その精華を択びて、おおむね宮外に搬出せり」といっているが、そのとおりである。これらの品は天津に移されてから数十点が売られた。「満州国」が成立してから、関東軍参謀吉岡安直がこれらの珍品の全部を東北に運んだ。日本の降伏後はその行方を知らない」(愛新覚羅溥儀(小野忍他訳)『わが半生

: 「満州国」皇帝の自伝 上』筑摩叢書245、1977年、145~146頁)。

1945年8月の抗日戦争終結間際に日本軍は急速に敗走し、偽満州国の漢奸(売国奴)たちは肝を冷やして、それぞれ逃げ道を捜した。溥儀は、彼を支えていた日本の関東軍首脳たちとともに通化に逃れ、そこから軍用機で日本へ脱出する準備をした。急いで出発する間際に、100点あまりの書画と古籍、文物の一部を携えたが、綸子(りんず)の包装やクスノキの箱までも捨ててしまうほど慌てていた。しかし溥儀は最終的に逃亡に失敗し、中国人民解放軍とソ連軍に捕らえられた。一方、溥儀が持ち出すことのできなかった「小白楼」にあった書画や古籍など約1,000点は、溥儀の逃亡後、門を破って侵入した偽軍の兵士たちによって荒らされ、からっぽになった。その中には、北宋の四大書家のひとりである米芾の『苕溪詩』のような比類ない優品が引き裂かれて破砕され、中国歴代の書画史に大きな損失をもたらした。このような悲劇が起きたことに、日本軍の責任を問わざるをえない!

6 (個人コレクションの災難)

日本による中国侵略期間中、調査の結果、以下のようないくつかの重要な文物が被害を受けた。

北京協和医学院の実験室に保管されていた「北京原人」の化石が、1942年の日本軍の侵攻中に突如として行方不明となり、世界科学史上に大きな損失をもたらした。

中央博物院準備処の2つの貴重な文物コレクションが盗まれた。1つは、中国を代表する女性考古学者の曾昭燏(そうしょういつ)が南京で保管していた85件と1箱の古物で、その中には南斉時代の石仏(栖霞山斉塔寺から出土)、山西省趙城県の仏寺の壁画4枚、乾隆時期の五彩瓷器など8件がふくまれていた。もう1つは、北平で日本が奪い去った王振鐸の保管していた宋から清時代の瓷器や刺繍の屏風など88件の古物である。

日本軍は、公私を問わずに金陵女子文理学院に収蔵されていた多くの文物、古物、玉器、金石など約50種類を強奪した。

有名な存素堂に所蔵されていた宋、元、明、清の4つの時代の緙絲(こくし)は、かつて北洋軍閥時期の首脳の一人だった朱啓鈐(しゅけいけん)の旧蔵品で、その後張学良将軍に売却され、満州事変後は偽満州国の奉天博物館に収蔵された。これらの緙絲の多くは恭王府から流出したもので、皇帝から下賜された宝物だった。内府の記録に記載され、歴代の著名人によって所蔵されてきた由緒ある品々で、総数79種類100件以上あった。日本人はかねてからこれらの品々を狙って、日本に送って表装するふりをして、とくに優れた緙絲21種類と刺繡13種類、計34種類を選んで持ち去ったのだが、2度と戻って来なかった!

日本の侵略者は、個人の収蔵していた文物に対しても非常に残酷に略奪を行なった。たとえば杭州の王鯤徙(おうこんし)は、東周の長方形鼎、梁代の石造観音菩薩像、秦代の鏡、漢代の鏡、端渓硯などの文物を日本軍に奪われた。

歴史学者の顧頡剛(こけつごう)が略奪されて失ったものは:一般書籍と雑誌3万冊、明清時代の善本6,000冊、抄本書5,000冊、小説や歌の本3,000冊、歴史資料500冊、稿本300冊、碑帖30件、印譜20部、金石拓本100種、書画40件、印章150個、古銭650枚、古鏡3枚、石刀2本、古経2巻であった。

南京の陰陽営23号で劉鶚(りょうがく、字は鉄雲)の所蔵していた貴重な殷墟の亀甲獣骨文字183片が奪われた。

張大千が抗日戦争前に収集した歴代古画のうち、蘇州の網師園に残されていたものは、1937年に日本軍による蘇州占領の際に、日本の侵略者によって破壊された。

中国伝世の青銅器である大盂鼎(だいうてい)、大克鼎(だいこくてい)、毛公鼎(もうこうてい)、虢季子白盤(かくきしはくばん)は、西周王朝の「四大重器」と称賛されているのだが、日本人はかねてよりこれらを虎視眈々と狙っていた。

大盂鼎は、清の道光初年(1821年)に陝西省岐山県礼村で出土し、高さは101.9cm、重さ153.5kgあり、内側には291文字の銘文がある。現在発見されている西周時代の青銅器のなかで、最も大きなものである。大克鼎は、大盂鼎よりも70年後の1890年に陝西省扶風県法門寺任村の窖藏から出土し、同時に小克鼎7個、克鐘、克盨、仲父(醽)など120点以上の青銅器も出土した。大克鼎は高さ93.1cm、重さ201.5kgで、西周時代の大きな宝物の一つである。この大盂鼎と大克鼎は、清朝工部尚書を務めた蘇州出身の潘祖蔭(はんそいん)が高額で買い取った。「宝蔵第一」という印章を押したことから、彼がこれらの宝物をいかに気に入っていたかがわかる。潘祖蔭には子がなかったため、死去後に大孟鼎と大克鼎をふくむ彼のコレクションは弟の潘祖年によって北京から故郷へ、蘇州の南石子街にある旧宅に運ばれて保管された。抗日戦争中に蘇州が陥落すると、潘家は2つの宝鼎を木箱に入れて庭に埋め、家族で蘇州を離れて避難した。その後日本兵が7回も闖入して狂ったように家宅捜索し、庭中を掘り返しても何も得られなかった。こうして2点の宝鼎は中国が解放されるまで無事に保存された。新中国成立後、潘家の当主だった潘祖蔭と潘祖年の孫娘の潘達于女史がコレクションの宝物を国に寄贈し、上海博物館で収蔵された。1959年に大盂鼎は北京に移され、新しく開館した中国歴史博物館で展示された。

毛公鼎は西周後期に鋳造された非常に貴重な青銅器で、高さ53.8cm、重さ34.7kgある。内側には497文字もの長い銘文があり、郭沫若はこの文章を「『尚書』一書に匹敵するほど価値がある」と評した。毛公鼎は、道光30年(1850年)に陝西省の岐山で出土し、咸豊2年(1852年)に骨董商の蘇億年が北京に運んだ。そして有名な金石学者の陳介祺(ちんかいき)が高額で買い取った。光緒10年(1884年)に陳介祺が病死すると、その家は没落し、毛公鼎は、両江総督の端方(たんほう)が強引に買い取った。端方は、鼎を入手してから数年もたたないうちに四川省で起きた保路運動で新軍に暗殺された。端方の死後、毛公鼎は何度も所有者が変わり、抗日戦争直前には、かつて中華民国の財政総長や交通総長を務めた大コレクターの葉恭綽(ようきょうしゃく)が手に入れ、上海の自宅に秘蔵した。1937年11月に日本軍が上海を占領すると、葉恭綽は急遽香港に避難して、毛公鼎をはじめその他の文物を上海に残したままだった。その後日本軍憲兵隊が毛公鼎の存在を知り、葉宅を何度も捜索した。香港にいた葉恭綽はとても心配して、昆明の西南聯合大学で教鞭をとっていた甥の葉公超に電報を打ち、上海に行き何としてでも毛公鼎を守り抜くように指示した。上海に到着した葉公超はすぐさま日本の憲兵隊に逮捕され、獄中で拷問を受け、あやうく命を落としかけた。その後葉公超の家族は腕の立つ職人に依頼して毛公鼎の偽物を作って憲兵隊に渡し、また多くの人に救出を頼み込んでやっと葉公超が釈放された。毛公鼎は密かに香港に移され、抗日戦争の終結直前に、葉恭綽は毛公鼎を携えて上海に戻った。抗日戦争勝利後、毛公鼎は南京の中央博物院準備処に収蔵されたが、解放前に台湾へ移され、現在では台湾の故宮博物院に収蔵されている。

虢季子白盤は高さ39.5cm、長さ137.2cm、重さ230kgで、盤の内側に111文字の長い銘文がある。銘文によると、周王の命令を受けた虢季子白が獫狁(けんいん、古匈奴)を討伐して大勝利をおさめ、敵の首級を500個斬首し、50人を捕虜にしたことが記されている。周王は彼の功績を称えて馬、赤色の弓矢、斧鉞を賜ったので、この盤を記念として鋳造した。虢季子白盤は、その独特な形と雄大な風格から、西周時代の高度な青銅器鋳造技術をしめしている。伝えられるところによると、この盤は道光年間(1821年~1850年)に陝西省宝鶏市の虢川司で出土した。その後淮軍の著名な将領であった劉銘伝(りゅうめいでん)が取得した。1895年に劉銘伝が亡くなってから、この盤は劉氏の子孫が代々受け継いだ。抗日戦争中に合肥が陥落すると、劉家の人々は故郷を離れて避難することを決意した。庭に深さ1丈(約3.3m)ほどの穴を掘って盤を埋めた。その上にトイレを建て、日本軍が何度も捜索に来たにも関わらず、見つかることはなかった。解放後、劉家の子孫はこの盤を国に寄贈し、現在中国歴史博物館に収蔵されている。

日本軍によって公私を問わずに数えきれないほどの文物が略奪され、上記の例からその一端がうかがえる。

7 (不調だった戦後の返還交渉)

1931年から1945年までの15年におよぶ長い日本の侵略戦争において、侵略軍による中国の貴重な文物に対する破壊と略奪は、非常に残酷で衝撃的だった。しかし戦時中の特殊な状況下だったので、日本軍によって毀損されたり、日本に持ち去られた中国の文物に関する詳細かつ正確な統計は存在しない。

抗日戦争が終結に向かう中、日本に持ち去られた文物を戦後に捜索する手筈をととのえるため、1945年4月1日に国民政府教育部は「戦時文物保存委員会」を設置して、戦地の文物保護と戦後の文物調査に向けて準備を開始した。

1945年8月14日に日本が降伏を宣言すると、中国人民は、略奪された文物をできるだけ早く取り戻すように強く求めた。1945年9月に四川省温江県の臨時参議会が行政院に対して「日本に略奪された我国の文物を追及せよ」という電報を送った。海外の華僑や外交官たちも政府に次々に電報を送った。たとえば1945年10月16日に駐メキシコ中国大使館は行政院に次のような電報を送った:「日本帝国主義は、甲午戦争(日清戦争)と庚子戦争(義和団事件)で我が国に侵攻し、北京の古都から無数の古代の宝物、書籍、宝石などを略奪した。さらにその勢いを誇示するため東京に博物館を設立して、我が国から奪い取った宝物を展示し、どの時代の王朝の所有でどの戦争で奪ったかをラベルまで付けている。この光景を見た在日華僑たちは、みな怒り心頭で、日本に対する憎しみを募らせている」。「我が軍隊が日本の東京に進駐する時には、失われた古代の宝物や書籍などの回収に注意して、国恥をそそぎ、国粹を守るように。」と政府に求めた(「墨西哥使馆第四支部呈行政院请索被劫文物电」『南京国民政府教育部档案』全宗号5,

卷号11682)。50年が経過した今、筆者が日本のいくつかの収蔵機関を訪れたところ、中国文物に、いつどこから略奪されたというようなラベルがついているのを見かけ、心を痛めている。

1945年11月1日に行政院は教育部に対して、「戦時文物保存委員会」の名称を「清理戦時文物損失委員会」に変更して、日本への追及と賠償請求に対応するように指示した。この委員会には、建築、古物、図書、美術の4つのグループが設けられた。11月8日に国民政府国防最高委員会は、「賠償と略奪物返還の基本原則及び実施方法について」を公布し、証明さえすれば、日本は中国領内(東北・満州をふくむ)から奪取した全ての公私の財産をことごとく返還し、日本政府は略奪品の明細を提供しなければならないと規定した。また教育部も、「日本の中国古器物目録に記載されたもの」、「中国古器物を収蔵している日本の公私の機関一覧表」、「甲午(日清戦争)以後に中国の学術文化に損失をもたらし日本が返還および賠償すべき文物の簡単な一覧表」などのリストを迅速に作成した。

1945年10月26日に「清理戦時文物損失委員会」は正式に全国の公私文物の損失調査を開始し、東北、平津(北平と天津)、京滬(けいこ、南京と上海)、武漢、粤港(マカオと香港)に5つの調査区を設置し、さらに魯(山東省)、豫(河南省)、冀(河北省)、皖(安徽省)、浙(浙江省)、閩(福建省)などの省にも事務所を設けた。調査の結果、分類された『戦時文物損失目錄』が作成された。書画、碑帖、書籍、古物など8項目に分けられ、総計3,607,074点と1,870箱の文物が損失し、そして741ヶ所の古跡が損害を受けた。しかし調査期間が短かったことや、公私のコレクターや一般の人たちが文物損失の申告に不慣れだったので、さほど申告は集まらず、実際の損害はもっと大きかったと考えられる。1946年6月に国民政府は、中国語と英語に対訳した『抗戦文物損失目錄』を連合国最高司令官総司令部(GHQ)へ提出して、調査と返還を要求した(復刻版『中華民国よりの掠奪文化財総目録』十五年戦争重要文献シリーズ第3集、不二出版、1991年)。

戦後の日本問題を処理するため、1945年12月27日にモスクワで中ソ米の3国外相会議が開かれ、極東委員会と連合国対日理事会の設置が決定されて、統一して対日政策を調整することになった。極東委員会は中国、アメリカ、イギリス、ソ連、フランス、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、フィリピンの11ヶ国の代表で構成され、戦後の対日賠償やその他の政策に関する最高決定機関として、アメリカのワシントンにある旧日本大使館内に本部が置かれた。略奪物の返還に関する政策について、極東委員会は次のように規定した:日本国内で見つかったもので、「戦時占領期間中に連合国の領土内にあったものが、日本側またはその代理人によって不正な手段や暴力によって取得されたと認められるものは、速やかに連合国へ返還しなければならない」。「連合国が返還を要求する可能性のあるすべての物資、文化的物品をふくむいかなる物資も、日本の輸出品にふくめることはできない」。略奪された文物については、「元の所有国がそれが元の原物だと確かに証明するならば、連合国最高司令官に返還を申請することができる。申請手続きは、略奪された地域の連合国代表団が行ない、所定の用紙に必要事項を記入し、1. 略奪物の詳細な説明。2. 所有権を証明する書類。3. いつどこで略奪されたかなどの状況説明を記述して、連合国最高司令官総司令部民間財産管理局に提出し返還を審査する。元の原物がまだ見つかっていない場合でも、日本政府に伝えて調査を依頼できる」(『在日辦理賠償歸還工作綜述』沈雲龍編近代中國史料叢刊續編710、文海出版社、93頁)。

南京国民政府教育部の档案記録によると、日本で略奪された文物を調査して返還を求めるために、清理戦時文物損失委員会は調査団を派遣する計画を立て、日本にあるさまざまな文物の状況を調査し連合国の日本占領軍司令官と交渉して、日本にある文物すべてを保全する必要な措置を取るように予定していた(「教育部清理战时文物损失委员会第10次会议记录」『南京国民政府教育部档案』全宗号5,

卷号11682)。しかしこの計画は連合国最高司令官総司令部から承認を得られず、代わりに小規模な連絡代表団の派遣が認められ、連合国対日委員会中国代表団の顧問と専門委員が日本に派遣され作業したのである。結果として中国は朱世明、張鳳挙、李済、呉文藻、謝冰心、王世襄などからなる代表団が日本に行き、略奪された文物の調査と返還に関する業務を行なった。

日本にある中国の略奪文物の所在や手がかりを探して、連合国最高司令官総司令部に返還を申請するため、中国代表団の文物専門家である李済、王世襄らが困難をかえりみずに各地を奔走して多方面を調査した。彼らは、日本の公私の博物館や文化研究所を訪れ、学者やコレクターと話し合い、第1級の証拠を収集した。重要な略奪文物については時間を切りつめて重点的に調査した。「北京原人」の化石を探すため裴文中も日本に派遣して捜索を支援した。「北京原人」化石自体は見つからなかったが、周口店遺跡から出土した別の化石を10箱に分けて中国に持ち帰り、北平の地質研究所に返還した。南京中央図書館から香港に運ばれ、馮平山図書館に保管されていた『四庫全書』などの善本古籍35,000冊以上が、日本に持ち去られて様々な場所に隠されていたが、中国代表団の職員が上野公園の帝国図書館や伊勢原などで押収した。京都帝国大学の水野清一と長広敏雄の2人が、山西省の大同、陽高、寿安などの地で盗掘した古物も回収された。張学良の所蔵していた58軸の貴重な刺繍画は日本に略奪された後、秘蔵されてしまってどこにあるか分からなかったが、後に人員を派遣して秘密裏に調査し、交渉を重ねた結果、返還された。これらの文物は、1948年末までに全て中国へ返還された。しかし中国で奪われた文物と、実際に返還された文物との数量には、非常に大きな差があった。国内調査によって略奪されたと記録された数値は書籍300万冊、重要な文物15,245件であり、実際に返還された数量は、きわめて少なかった。

8 (日本に派遣された王世襄氏のインタビュー)

1999年7月に、筆者は猛暑のなかをわざわざ北京まで行って、かつて略奪された中国文物を取り戻すために日本へ赴いた代表団メンバーだった王世襄先生にインタビューした。当時80歳を超えていた王先生は、故宮博物院の研究員であり、とくに明清時代の家具の研究で著名な文物専門家だった。現在は故宮を退職し、自宅で執筆活動に専念していた。北京に到着後、私はすぐに王先生に電話して、朝陽門外の芳草地にある先生の自宅を訪ねた。玄関で先生自ら出迎えてくださり、私は恐縮の思いだった。先生は、50年以上前の出来事をまるで昨日のことのように鮮明に語り始めた。

王世襄:「1946年の春に清損会(清理戦時文物損失委員会)の郭志嵩書記から手紙が届き、これから日本との間で文物の賠償交渉を行なうので、日本所在の中国の重要文物の目録を北京で作成してほしいと依頼されました。名称、大きさ、保管場所、所蔵者、材質などの情報を記載するのです。私は、仕方なく『現在日本支那名画目錄』や『泉屋清賞』『爽籟館藏画』などから目録を編集しました。同時に、今後日本へ人員を派遣して文物の賠償交渉する計画が練られているとも書かれていました」。

陳文平:「その目録をまだお持ちですか?ぜひ見せていただきたいのですが」。

王:「もうありません」。

王:「同年の8月か9月頃、馬衡院長がある日私にこう言いました。南京の清損会から手紙が届き、日本に人を派遣して、略奪された文化財の賠償交渉を行なう予定だ。当初は、博識で鑑定豊富な徐森玉先生を派遣する予定だったが、彼は高齢で体が弱く、外国語もできないため、通訳を連れて行く必要があり、大規模な派遣団となってしまう。そこで君に代わりに行ってほしいのだが、どう思うと。私は、もしも日本に行って文物を持ち帰ることができれば、喜んで行きますと答えました。当時、故宮博物院での仕事が本格的に始まろうとしていたので、ここで仕事を投げ出すのも忍びなかったです」。

王:「11月はじめに清損会で最初の会議を開き、私も参加しました。この時出席したのは20人以上で、おぼえているのは馬衡、梁思成、李済、傅斯年、徐森玉、蒋復聡、曾昭燏などのメンバーがいました。会議の内容は、1.

京滬、武漢、広州、平津などの各地域の代表や職員が、1年間の文物の整理状況と成果を報告。2. 日本に行き文物の整理作業を進める段取りや方法についての議論などが挙げられ、以下の点が議論されました」。

王(指を折りながら):「1、南京中央図書館は抗戦時期に善本を香港に送り、そこで目録を作成して館の蔵書印を押印し、それからアメリカへ送り議会図書館で預かってもらう予定でした。1941年末に日本軍が香港を侵略占領すると善本をすべて日本へ奪い去ったのです。日本の降伏後に、日本はこれらの書籍を強奪したことを否定できなくなり、駐日中国代表団がこれらの書籍を探し出し、数量を数え、元の箱のまま保管しました。そのうちの10箱は代表団の倉庫に保管され、残りの107箱は日本の文部省が責任を持って保管し、東京の上野公園内に一時的に保管されました。代表団がこれらの書籍を本国に持ち帰る必要の際には、いつでも文部省に連絡して、書籍を引き出し発送できるようになっていました」。

王:「2、各地の公共機関や個人で報告した文物損失の資料は、清損会に送付されて整理中で、根拠となる資料を順次駐日代表団に送って、日本政府に対して損害賠償を要求する予定でした」。

王:「3、日本政府との交渉をさらに進めて「同種による代償(restitution in kind)」の実現を目指す。いわゆる「同種による代償」とは、日本政府が原物を中国に返還できない場合、つまり原物が破損していたり、長期間調査しても行方不明な場合に、中国側が日本側に同種あるいは同等の価値を持つ文物を指定し要求するというものです」。

王:「この会議によって、私の身分は清損会から日本に派遣される専門員となり、中国駐日代表団第4文化教育組に所属し、代表団の指導を受けることになりました。」

王:「数日後に清損会の杭立武と郭志嵩が私に2,000ドルを渡して、このお金は旅費、服装代、そして文物を中国へ運ぶ費用などに使ってほしいと言いました。私は南京の外交部から日本のビザを取得して上海に行き、上海にある駐日代表団上海事務所と打ち合わせをしました。そこで健康診断を受け、ビザの手続きを行ない、航空券などを予約して、12月中旬夜半の飛行機で飛び立ち、夜明け前には東京の羽田空港に到着しました」。

陳:「代表団にはどんな方がいましたか?」

王:「私は代表団に配属されて第4組で働きました。組長は張鳳挙、団長は朱世明でした。私は代表団にわずか2ヶ月間しか在籍せず、1947年2月に帰国しました。当時代表団には呉文藻、謝氷心夫妻、徐敦璋(法学者)、呉半農(経済学者)といった人たちもいました」。

王:「東京に到着して間もなく、中央航空公司のチャーター便2機が代表団のメンバーとその家族を東京へ運んできましたが、帰りの便に積載するものがありませんでした。そこで私が提案し代表団の承認を得て、代表団の保管していた善本10箱を上海へ輸送することにしました。しかし後になって杭立武からの手紙で、私を非難してきました。その理由は、戻すための輸送費用を教育部が負担しなければならなくなったことと、飛行機事故で善本が失われる恐れがあったからです」。

陳:「それで、日本での2ヶ月間、おもにどのようなお仕事をされたのですか?」

王:「2ヶ月間に、文物の賠償交渉のため順に次のようなのことを行いました」。

王:「最初に、国内で整理された文物の資料にもとづいて、日本政府に対して賠償要求交渉の準備を進めました。その頃には南京の清損会から代表団第4組に一部の資料が送られてました。しかし連合国最高司令官総司令部の定めた文物賠償の規定を見ると、非常にがっかりさせられました。規定によると、返還を求める文物は、抗戦時期に日本によって略奪または盗まれたものであることを、必ず証明する必要があると明記されていたからです。失われた文物について、その名称、年代、形状、大きさ、重量などを詳細に記載し、できれば写真も添付することが求められます;また略奪された状況についても、元の所有者、あった場所、いつ奪われたのかを書かなければいけません。日本軍によって奪われた場合は、部隊番号などの情報も必要です。このような情報が揃ってはじめて資料が完成となり、連合国最高司令官総司令部が日本政府に文物の所在調査を求めることができます。しかし資料が完璧であっても、必ずしも文物が発見されて返還されるとは限りません。発見できなければ、用意した資料も無駄になってしまうのです。私たちが国内から送られてきた資料を調べたところ、完全な資料と言えるものは一つもありませんでした。なぜなら中国の文物損失は、日本軍の侵略戦争によって引き起こされたものが多く、城市や村落は爆撃を受け、根こそぎ略奪されたりして、国が破れ家が滅ぶ危機的状況下で、誰が文物の損失に関する完全な記録を残せたでしょうか?日本軍の部隊番号を明記せよというのは、軍の番号が常に機密だったので、不可能な要求でした。当時私たちは、連合国最高司令官総司令部の定めた条項が非常に厳しく、日本に有利で中国に不利な一方的なものだと、大いに憤慨しました。実際この条項は、中国の損失文物の追跡と返還に障壁となりました。連合国最高司令官総司令部が定めたこのような条項に、当初から同意すべきではなかったと考えています。当時しっかりと議論しなかったために、その後の賠償作業が困難となってしまいました。そこで国内に向けて、送られてくる資料はできるだけ詳細かつ完全なものを送るように通知しました;その一方で資料が完全でなくても、日本政府に対して提出しました。もちろん日本政府は資料が不完全であることを口実に、調査できないと主張し、結局何も結果が出ませんでした」。

王:「国内から送られてきた資料にもとづいて日本政府に返還を要求しても、結果は期待できないと判断して、そこで次に日本政府に対して「同種による代償」の交渉に移ろうとしましたが、思いもかけず張鳳挙が真っ先に反対したのです。連合軍司令部(Allied

Force Headquarters)には「同種による代償」という方法自体が存在しないと聞いているから、そのような要求をしても無駄だと、彼は主張しました。私は張鳳挙に、「同種による代償」は清損会で決定されたことであり、私たちにはこの要求に十分な根拠があります、第4組から団本部へ申請して、団本部から日本政府に対して同種による代償を要求すべきだと提案しました。張鳳挙はこれにも反対し、第4組が安易に申請書を出すべきではない、少なくとも事前に口頭で相談すべきで、団長が同意すれば、はじめて申請書を出すことができると主張しました。数日後、張鳳挙は団長に相談した結果、予想通りそのような要求は認められないという回答を得たと報告しました。団本部は、これが連合国最高司令官総司令部の定めた賠償規則に関わる問題であり、駐日中国代表団と日本政府との間で解決不可能と考えました。そのため教育部が中国政府に働きかけ、連合国の会議にこの問題を提出し討論しなければならないと判断したのです。そこで私は、同種による代償の進捗の経緯を清損会に報告し、清損会が上記の手続きにしたがって、連合国の会議で同種による代償の方法を認めてもらえるよう働きかけてほしいと依頼しました。しかし張鳳挙は、報告しても、中国政府が連合国の会議でこの提案を取り上げないし、提案しても承認されるはずがないと断言しました。今政府は連合国に頼らなければならないことがたくさんあるのに、どうして文物の返還問題で細かいことを言うのか?!張鳳挙には、私がこの問題について、あまりにも幼稚で滑稽に見えたのでしょう。」

陳:「同種による代償ができなくなり、どうしたのですか?」

王:「同種による代償はできないと思ったので、今度は自分で動いて、日本にあるアメリカの文物管理調査機関で、中国文物の手がかりを探ることにしました。つまり文物の行方を調査して、ある程度情報を得てから返還を要求しようと考えたのです。」

王:「アメリカの文物管理機関(GHQ民間情報教育局、CIE)が東京のどこの通りのビルにあったのか、正確な地名は忘れました。ある日の午後そこを訪ねると、下級職員が対応し、彼の名前を覚えていません。彼は、この機関の責任者は2人いると教えてくれました。1人はホリス(Howard

C. Hollis)という人物で、クリーブランド美術館東洋部で長年働いていて、中国陶磁器や玉器に関する短い文章をいくつか執筆していました。もう一人はシャーマン・リー(Sherman

E. Lee)という人物で、離日後、クリーブランド美術館の館長を務めました。この美術館は中国文物のコレクションで有名で、彼は中国美術史の著名な専門家でした。ちょうど彼らは外出中でした。私を出迎えてくれた職員に、私たちは連合国同士であり文物に携わる者同士ですから、あなたがたが収集した日本所蔵の文物に関する情報をお聞きしたいと話しました。彼はとても親切で、彼らの作成したカードを見せてくれました。10個以上の引き出しの中に、おもに古建築や古跡遺跡に関する内容で、流出した文物の記録カードではありませんでした。もちろん重要な文物を所蔵している寺院なども、カードに記載されていました。私はいくつかの引き出しを調べたのですが、終業時刻になったので、翌日に再び訪れることにしました」。

王:「ところが翌日の早朝、私を対応してくれた職員が慌てた様子で代表団までやって来て、昨日自分がミスを犯したことを告げました。ホリスとシャーマン・リーの2人の上司から叱責を受け、私にカードを勝手に見せるべきでないと咎められたというのです。彼は私がまた訪ねてくるのを恐れて、わざわざ早朝に急いで知らせに来たとのことでした。また今後彼らの場所を訪れるには、正式な手続きが必要だとも言いました。つまり駐日中国代表団から駐日アメリカ代表団に連絡し、文物管理機関と日時を約束した上でなければ訪問は受け付けないということでした。その後、私は第4組から代表団を通して約束した時間に行くしかありませんでした。しかしアメリカ代表団は何度か、文物担当者は現在多忙なため時間がない、時間のある時を後日改めて連絡すると回答してきました。実際には、中国側が中国文物に関する手がかりを得るのを防ぐための、事実上の応対拒否でした。この時点で、ホリスたちが、中国が抗日戦争中に失った文物を元の所有者に戻すことを深く恐れているのが、明白になりました。当時、私はその理由を完全には理解できませんでしたが、1948年にアメリカへ行った際、ホリスがすでに古美術商に転身し、東京とアメリカを行き来していることを知り、ようやく合点がいきました。もしも文物が中国に返還されれば、彼の商売は成り立たなくなるではありませんか!」

筆者はこの話を聞いて義憤にかられた。日本で文物を管理するアメリカの軍政官でありながら、私欲のために中国の文物返還を無視するとは、本当に許しがたいことだ!

王(ため息をつきながら):「日本に来て、文物を整理して返還を求める作業は、この時点でどこへ行っても行き詰まり、一歩も進めない状況だと感じました。ここにいても、ただ時間を無駄に過ごすばかりなので、故宮での仕事が恋しくなりました。故宮に戻って、地道な基礎作業をする方が、日本にいるよりもずっと有意義だと考えました。そこで、馬衡院長に手紙を書き、日本での仕事の状況を報告し、一日も早く故宮に戻って働きたいと伝えました。また、朱世明団長と直接話をしたかったのですが、一般職員が朱世明団長に会うのは非常に困難でした。代表団に到着してから1ヶ月以上経ちましたが、朱世明団長は新年会で一度顔を見せただけでした。もしも私が一人で面会を申し込んでも、おそらく会ってくれないでしょう。そこで私は呉文藻先生と謝冰心先生のことを思い出しました。彼らは私の恩師であり、燕京大学在学中から親しかったので、日本に来てからも、代表団内で毎日顔を合わせました。仕事が終わると、日本語ができず行くところがなかったので、よく呉先生の家を訪ねると、彼らは私を学生のように扱ってくれました。そこで私は彼らに、朱世明団長に会わせてくれるように頼みました。お二人は快く引き受けてくださいました。数日後、私は呉先生と謝先生の同伴のもと、朱世明団長に会いました。私は、文物の返還交渉における様々な困難や障害についてざっと説明し、故宮博物院に戻って仕事をしたいと希望を伝え、さらに郭志嵩からの手紙も彼に見せました。朱世明は言いました。国内からの手紙で任務がないので帰国する必要はないとあるが、それでもどうしても帰国したいなら、あの善本を輸送して帰国するしかない。輸送は船便に限る。空輸は費用が高すぎるし、安全でもない。その後、私は善本を返送する作業に全力を注ぎました」。

王:「善本書の輸送も、決して簡単なことではなく、慎重に対応しなければならないと知りました。もしも何か手落ちがあれば、事故の起こる可能性も高いのです」。

王:「善本書は東京の上野公園内にあり、船のふ頭は横浜にあります。車で1時間以上かかります。書籍を船に積むには、少なくとも前日に日本の文部省に通知する必要があり、翌日に書籍を引き取ることができます。書籍は全部で107箱あり、トラックが5、6台必要でした。これも前日までに手配しておく必要があります」。

王:「横浜の海運会社に、貨物船が入港する数日前に書籍の積み込みを手配しなければならず、頻繁に海運会社と連絡を取って確認が必要でした:来航船は上海行きかどうか。船に空きトン数があり、107箱の書籍の輸送が可能かどうか。横浜での停泊期間はどのくらいか、3日以上停泊するかどうか。停泊期間は非常に重要で、なぜなら、もしわずか1日しか停泊しない場合、文部省への通知やトラックの手配が間に合わないからです。2日間でも慌ただしく、少なくとも3日間は必要でした。問題は、横浜に書籍を保管できる保険倉庫がなく、一般の倉庫しかなかったことです。これでは安全を保証できません。したがって船が到着してから書籍を運び出して直接船倉に入れるしかなく、当日中に作業を完了させる必要がありました。絶対に、書籍を先に埠頭に運んで船を待つようにしてはいけない。もしそうした場合、船を待つ間に何か問題が発生したら、責任を負いきれないからです。一般に、貨物船は埠頭に接岸しません。入港時に様々な理由で変更の可能性があるため、最終的な到着とはなりません。貨物船が埠頭に停泊する時間は、積み下ろしの貨物量によって決まります。時には予定された貨物が積み込まれなかったり、あるいは下ろす予定の貨物が下ろされなかったりして、停泊時間が急に変更になることがあります。もしも荷主の都合で船の停泊時間が長くなると、停泊費用は荷主が負担することになり、24時間ごとに数千ドルもかかってしまうので、そのようなことは絶対にできません。唯一の妥当な方法は、埠頭に行って貨物船が停泊しているのを見てから、海運会社に問い合わせ、さらに貨物船にも確認して、横浜での停泊が3日以上あることを確実に知ってから、書籍の運搬に着手するのです」。

「書籍輸送前の十数日間、私は毎日午前中に横浜へ行き、船会社で船の到着状況を絶えず聞いて、午後になってから東京へ戻りました。この時張鳳挙は、私が毎日東京と横浜を鉄道で行き来しているのを見て、また皮肉をこめて私に言いました:本当にあなたのような人を見たことがない。あなたは今、文物整理の職務についているのだから、この機会を利用して日本各地を観光すればいいじゃないか。時間もあたえるし旅費も出すのに、どうしてそうしないんだ?わざわざ危険をおかしてまでなぜそんなに急いで善本を運ばなければならないだ?今国内の人たちは代表団に何とか参加しようと頭を悩ませているのに、あなたは逆に急いで帰国しようとしている、まったく理解できない!私も正論をもって彼に言い返しました:故宮にはやるべきことがたくさんあるので、ここで時間を無駄にできません」。

抗日戦争勝利後、一部の国民党外交官僚や接収高官は、利益を得ることにうつつを抜かし、重要な任務をおびて海外に派遣されても、国家と民族の利益を重視せず、機に乗じて享楽にふけって何もせず、その結果好機を逃し、最終的に国家と民族に大きな損失をもたらしたのである。

陳:「善本書は結局どのように中国に運ばれたのですか?」

王:「十数日問い合わせた結果、あるアメリカの貨物船が横浜に3日間停泊した後、上海へ向かうことを確実に知り、船には空きトン数がありました。その船が埠頭に到着するのを見てから、船長にも状況を確認しました。急いで東京に戻り、代表団に報告して、日本の文部省に翌日上野公園に善本書を取りに行くことを通知しました。トラックは代表団からアメリカ代表団の自動車隊を借りました」。

「翌日昼過ぎに上野公園へトラックで書籍を積みに行き、午後にはアメリカ軍憲兵のバイクを先導に後ろに7、8台のトラックが堂々と連なり、書籍の入った箱を横浜の埠頭まで運びました。箱のサイズを測ってトン数を計算し、輸送手続きを終えて、約800ドルの運賃を支払うと、ただちに船に積み込み、船員が吊り下げるのを見届け、船倉の扉をしっかりと施錠して、その日のうちに全ての処理が完了しました。夕方私は東京に戻り、翌日自分の荷物を持って乗船しました。船は横浜にさらに1日停泊し、4日後にようやく出航しました」。

陳:「船が上海に到着した後、歓迎式典はありましたか?この善本書の最終的な行方はどうなりましたか?どこに所蔵されてますか?」

王:「船が上海に到着すると、埠頭で書籍を受け取るため鄭振鐸先生の派遣した謝辰生氏(現国家文物局顧問)と孫家晋氏(元上海訳文出版社社長)の2人が待っていました。私が書籍の箱を数えて間違いないことを確認してから、2人が運び去りました。解放後に鄭先生が国家文物局局長に就任してから、私がこの書籍のことを尋ねると、全国解放直前に国民党政府が京滬から撤退して、これらの書籍も台湾に運ばれたと、彼は言いました」。

王世襄先生への取材を終えた後、この善本の上海到着後の経緯を明らかにするため、上海に戻って、筆者は元上海訳文出版社社長の駱兆添先生の紹介で、上海で当時書籍を受け取った孫家晋先生に電話で取材した。孫家晋先生によると:当時鄭振鐸先生の指示を受け、謝辰生氏と共に楊樹浦(ようじゅほ)税関の埠頭まで書籍を受け取りに行った。船が埠頭に到着してから、船に同乗して護送してきた王世襄氏と会った。船から書籍の箱を下ろしてトラックに積み込んで運び去り、上海西区の倉庫に保管した。古い話しなので、倉庫の正確な地名は覚えていない。これらの善本のその後の行方は知らない。

この貴重な善本が日本から返還されたことは、損失した中国文化遺産の一部を補うものだ。その後台湾に運ばれたが、いずれにしても中国国内に保管されている。将来両岸が統一されれば、必ずやその価値を一層発揮するだろう。

9 (残念な結果)

抗日戦争の勝利は、連合国による対日戦争の勝利だけでなく、中国人民の8年間にわたる抗戦の勝利でもあった。したがって、戦後中国人民は日本に対して文物返還を求める権利が十分にある。中国代表団の訪日は、略奪された文物を追跡する絶好の機会だったはずだが、さまざまな理由により、ついに願いをかなえることができず、ごく一部しか取り戻せなかった。これは非常に残念なことだ。

筆者は、アメリカなどの国の政策が、期日通りに中国が略奪文物の返還をできなかったおもな原因だと考えている。

当時、連合国対日理事会が東京に置かれ、アメリカ、中国、ソ連、イギリスの4者がそれぞれ代表を派遣し、議長は連合国軍最高司令官であるマッカーサーが務めた。条約の規定により、「いかなる場合においても、行動の実施は最高司令官の命令に従い、最高司令官を通じて行われなければならず、最高司令官は日本における連合国唯一の執行機関である」と定められた。(『国际条约集1943-1947年』世界知识出版社、1959年、120页)。したがって実際には連合国軍最高司令官のマッカーサーが全権を掌握し、彼の意向ですべて決まった。当時マッカーサーの政策は日本の支援にあり、略奪文物の返還については軽視され、熱心でなかった。

王世襄先生が指摘されたように、連合軍の略奪文物返還に関する規定があまりにも厳格で、当時の戦争状況や中国の国情から考えると、略奪された文物一つひとつについて名称、大きさ、重量などを記載し、写真の添付を求めることや;略奪状況について場所、日時、さらには日本軍の部隊番号まで記載を求めるのは、不可能に近い。

このような状況下で当時の中国代表は連合国軍最高司令官に対して:戦時中は日本の暴威を受けて、略奪された文物の証明を相手から取得するのが不可能であり、略奪者の氏名や機関・部隊の名称と番号を詳細に調査するのも不可能だったと再三説明した。中国人は証拠書類を保管する習慣があまりなかった。中国は日本の侵略を最も長く受け、戦火が絶え間なく長引き、不安定な状況が続いて各地を転々としたので、物的証拠のほとんどは失われてしまった。けれども連合国軍最高司令官総司令部は規定を固持し、中国が日本に直接追求したり調査を行なうことも認めなかったため、中国の文物返還の妨げとなったのである。

さらに日本政府も積極的に協力せず、ごまかせるものならごまかし、いい加減な対応をした。破壊されたと言ったり、調査しても手がかりがないと言ったり、様々な理由をつけて言い逃れをした。そのため日本にいる数人の中国代表が東奔西走して忙殺されるだけで、任務の達成は非常に困難だった。

その上1948年になると国際情勢は新たな変化を見せ、米ソ間の対立が日増しに激化し、中国人民解放戦争は戦略的反攻段階に入った。「今後の極東における新たな共産主義の脅威を防ぐ」ため、アメリカの対日政策は公然と日本を救援する方向に転換し、日本を極東における反共の橋頭堡にしようと企図しはじめた。そのためアメリカは他の国々に対し、対日賠償請求を放棄するように強く働きかけ、最も被害のあった国に日本が若干の文物でもって代償する提案にも、あからさまに反対したのである。1949年6月23日に極東委員会は文物補償案について表決を行なった。中国、ソ連、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、フィリピン、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インドの11カ国のうち、9カ国が賛成票を投じソ連は棄権したが、アメリカが拒否権を発動したのでこの提案は流産した。したがってアメリカなどの国の政策が、中国の利益を著しく損害し、日本によって略奪された大量の中国文物が第2次世界大戦後に中国に返還されないという深刻な結果をもたらしたと言える。

甲午戦争(日清戦争)以来、当時の中国政府の軟弱無能さゆえに、中国人民は血みどろの戦いを繰り広げ次々に倒れても屈しなかったが、日本帝国主義による暴虐から抜け出ることができず、何度も領土を割譲し賠償金を支払わされ、文物や財宝も何度も略奪された。そして日本が降伏した後も、中国は当然の賠償を得られず、略奪された多くの文物は依然として中国に返還されない、これは中国人民にとって絶対的に不公平である。中国人民はこの歴史を忘れない。国辱は民族が成長するためのカルシウムであり、起き上がった中国人民は、子々孫々、祖国の略奪文物を取り戻す不断の努力を続けるだろう。

陈文平(森本和男訳)

「第三章 日本对我国文物的劫掠」『流失海外的国宝』文字卷、上海文化出版社、2001年。30~48頁。