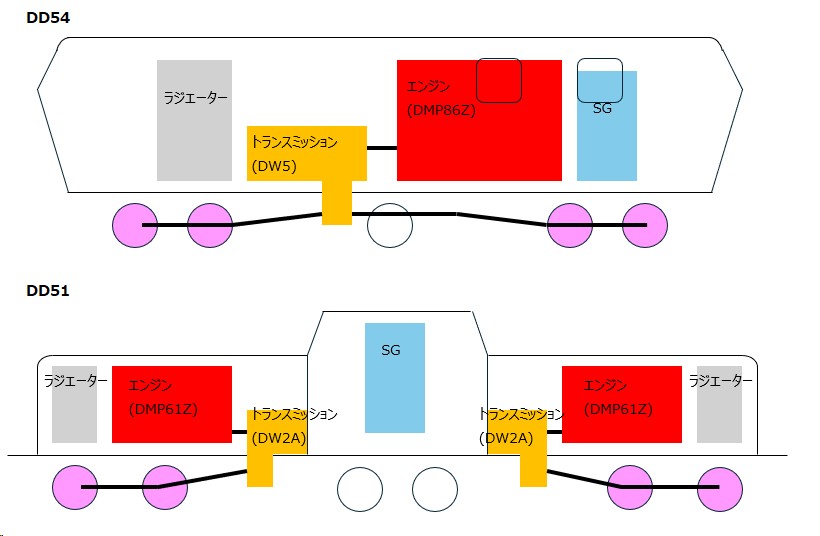

DD54

1966年~1971年にかけて試作車3両、量産車37両の全40両が製造されたディーゼル機関車です。 大出力の1エンジンで、1両で亜幹線(山陰本線とか羽越本線とかだと思います)の旅客・貨物列車のけん引を担える設計になっていました。 運転整備重量は約70tです。

先行して国産のDD51が開発されある程度安定してきていた時期。 三菱重工の意地みたいなのがあったんでしょうか、 「大出力1エンジンのほうが重量・保守コストが安い」という売り込みで、 試作機DD91では好成績をおさめていたこの構成を量産にこぎつけました。

当時の国鉄はこのクラスの機関車の出力を1台のエンジンで実現する技術をもっていなかったため、 動力システムは西ドイツのドイツ、マイバッハ社(とその子会社のメキドロ社)のものです。 エンジンはDMP86Z(1860馬力)、変速機はDW5で、 新三菱重工がライセンス生産しました。車体の製造もすべて新三菱重工です。 DMP86Zはマイバッハ社のMD870の、DW5はメキドロ社のK184Uの、それぞれライセンス生産型式です。

試作機DD91ではマイバッハ・メキドロのエンジンと変速機を購入して搭載していましたが、 量産にあたりライセンス生産になりました。

見た目はとってもかっこよいのですが、現場からは超不評だったようですね。 鉄道模型のほうはとてもよく走るので、我が家の鉄道では主力機関車です。

初期型

いわゆる量産試作車で、1~3号機が該当します。 前面窓の傾斜角が大きかったりエアーフィルターに縦桟が入っていたりと 見た目からしてその後の系列と異なりました。

車内は向かって左側から ラジエーター - トランスミッション(DW5) - エンジン(DMP86Z) - SGです。 床下の燃料タンクは左右分割式で(これはDL一般的にそう)中央をドライブシャフトが通る構造。 トランスミッションで減速された出力が燃料タンクの間に下りてきており、 そこからドライブシャフトで前後の台車に伝達されます。 左側の台車は距離が近いので直接駆動されますが、右側の台車は中間台車の上をまたぐ形となるため ドライブシャフトは折れ曲がる形で2分割されていたそうです。

開発当初は動力周りと足回りの相性が悪かったようで台車・プロペラシャフトまわりのトラブルが発生。 脱落した推進軸が地面に刺さって「棒高跳び脱線」(実際に70tの車体がひっくり返るんですから笑いごとではありませんが…)やら、 推進軸が燃料タンクに刺さって火災を起こしたりしました。 推進軸が燃料タンクに刺さるやつはディーゼル駆動の車両ではキハ283系の火災事故でもありましたね。

上述の通り現場では欠陥車扱いされていたこの機関車ですが、 1, 3号機はお召列車のけん引も担当しています。 このお召列車けん引と特急「出雲」のけん引が短い生涯の中での晴れ舞台、だった感じでしょうか。

中期型

前面窓がステンレスの窓枠支持のグループです。 試作車~量産初期ではSG室の側面にも配置されていたエアーフィルターがなくなりました。 形態的には9号機~24号機が該当します。

ドライブシャフト・ユニバーサルジョイント周りのトラブルが落ち着いた後、 今度はトランスミッションの故障に苦しむことになりました。

ネットを探していると、ドライブシャフトがもともとやわくて

ミッションの負荷を逃がしていたのが剛性が上がったせいでミッションに負荷が掛かった説など

諸説あるようです。個人的には日本の自動連結器との相性が悪かった説に1票。

ドイツはバッファーと鎖ですから貨物列車の引き出しはほぼ1両づつ負荷がかかってゆきますが

自動連結器の日本は勾配の途中からの再加速時などに一気に負荷がかかるなど使用環境が違ったんでないかなと。

そもそも単線、小さい峠やら曲線の速度制限やらも多くて細かい減速・再加速も多いからシフトチェンジそのものも

多そうですし…。

後期型

25号機から前面窓の支持方法がHゴムに変更になり、 更に30号機から車体の構造もHゴムによる結合から溶接による一体に変更されたグループとなります。

20系けん引にあたり元空気ダメ引きとおし管となるため、このグループの中の33-37号機に追設の改造が行われました。 その後の12系/14系/24系では元空気ダメ引きとおし管は必須ではなくなりましたが、 20系では本線のけん引のために必須となっていました。 いわゆる「P型」なんて呼ばれてるやつでEF58などでもこの改造が行われています。

KATOから「ブルートレインけん引機」として発売されました。

KATOらしいシャープに彫られた側面のモールドがすばらしいです。

DD51やDF50よりも控えめに調色された朱色4号もいい感じです。

正面から。 車体上部がすぼまった断面が強調されます。 けん引しているナハ10はベンチレーターを別パーツ化してます。

左:追加前 → 右:追加後

元空気ダメ引きとおし管は、「ブルートレイン牽引機」のアイデンティティですからね~。

元空気ダメ引きとおし管には、ワールド工芸のエアホースを使用してみました。 立派な台座がついているので、出っ張った感じにつくDD54にはちょうどよいです。 ブレーキホースは銀河のものをスカートぎりぎりに取り付け。 ホンモノは元空気ダメ引きとおし管と同じくらい出っ張っているのですが、 そのとおりにつくるとカプラーがまったく動かなくなります…。

運転室の側面窓の隅柱のHゴムのはみ出しをタッチアップしました。 モリタの朱色4号でほとんど同じ色です。

ちなみについている4枚のナンバーのうち、37号機は6次型で厳密には砂箱の大きさが違うそうです。 ホビセンの人に教えてもらったのですが、さすがにこれは知りませんでした…。

元空気ダメ引きとおし管と、ブレーキ管を追加のメイキングです。 相棒の20系にも元空気ダメ引きとおし管を追加したくなります。 さっき調べたら、カヤ24用のパーツがどんぴしゃでつきそうです。

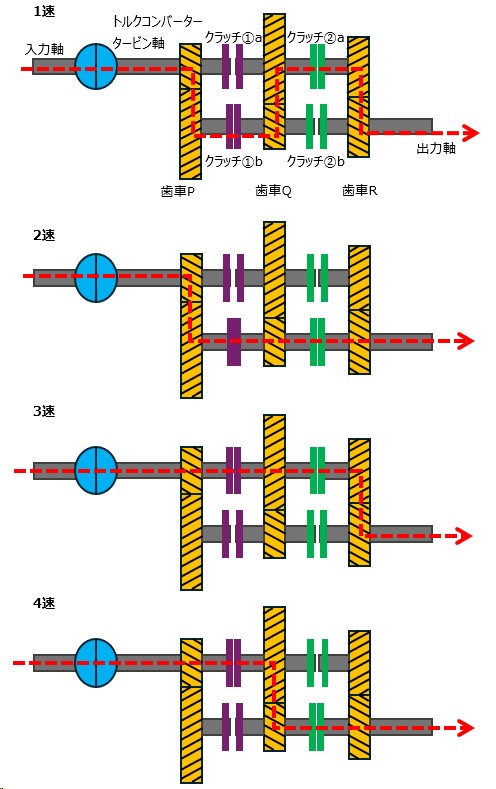

メキドロ式トルクコンバーターの構造と動作

DD54が搭載するマイバッハ・メキドロ式変速機はトルクコンバーター・クラッチ・多段変速機を直列に接続する構成です。 自動車用のオートマチックトランスミッション(尤も最近はCVT全盛で変速機によるオートマチック車も大型車くらいになりましたが…)を そのまま大型にしたようなものです。

当時ディーゼル機関車の変速機の方式にはホイト式とメキドロ式がありました。 ホイト式変速機のほうはは充排油式で、トルクコンバーターを複数並列に配置して変速油を充填するかどうかで 動力伝達を切り換えます。

メキドロ式トルクコンバーターの動作を調べてみました。

出典はこちらです。

最近の流体伝動装置について

構造

マイバッハ・メキドロ式トルクコンバーターの模式図です。 左側が入力軸で、エンジンにつながっています。 右側が出力軸になります。 トルクコンバーターと4速ミッションが直列に接続された構成をしています。

エンジンからの入力軸はトルクコンバーターに入ります。 トルクコンバーターは常時充油されていますが、同時に動力伝達を切断することができクラッチの役割を兼ねます。 この図ではクラッチみたいに切れるような絵にしてありますが、 実際には入力タービン出力タービンを動かすのではなく、 油圧回路にブレーキ機能を持つ「補助羽根」を挿入することにより動力伝達を切ります。

このクラスの大出力機関になると出力をクラッチで切ることは難しく、 動力伝達の切替が課題になってきます。 ホイト式は動力油の充排油により実現していますが、 メキドロ式はこれをトルクコンバーター内部の油圧回路の切替で実現しているわけです。

4側のトランスミッションは、3組の歯車と2組4個のドグクラッチにより実現しています。 クラッチ①a, クラッチ①b はいずれか片方が接続、 クラッチ②a, クラッチ②b もいずれか片方が接続となり この組み合わせでギア比を切り換えています。 上から1速、2速、3速、4速です。

実際にはこの出力側にさらに動力逆転段があるのですが、この説明には不要なため記載を省略しています。

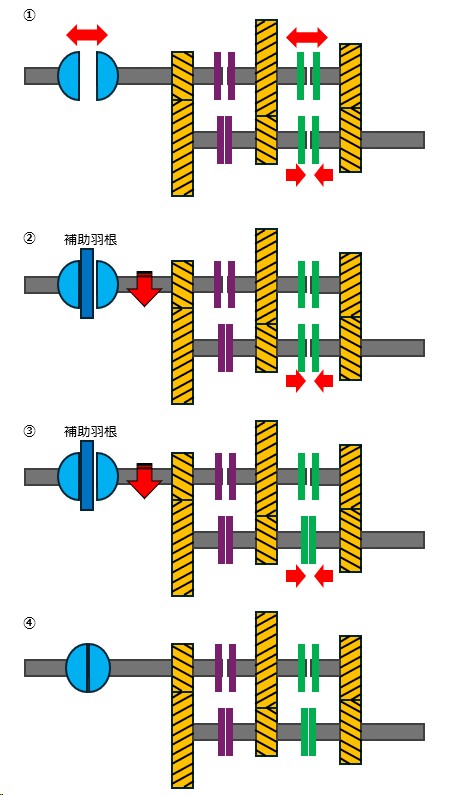

シフトアップ

シフトアップ時のシーケンスです。 トルクコンバーターの入力軸と出力軸にはそれぞれ遠心力による回転数計が取り付けられており この速度差が一定以上になると自動的にシフトアップします。

①

トルクコンバーターの油圧回路が切断されます。また、切替対象のドグクラッチも切断します。

この絵は1速→2速のシフトアップなので、緑色のクラッチが切り換わろうとします。

クラッチ②aが切断、②bが接続となろうとしますが、クラッチ②bのほうは回転数が同期していないため

クラッチがかみ合いません。

②

油圧機構により油圧回路に補助羽根が挿入されます。

(補助羽根により油圧回路が切れるため、実際には①と②は同一の動作と思われます)

②の時点でトルクコンバーター出力軸は入力・出力のいずれとも切り離されているため、

補助羽根の効果により減速してゆきます。

③

トルクコンバーター出力軸が減速してクラッチ②bが同期するとクラッチが接続します。

④

補助羽根が抜かれ、エンジンからの動力伝達が再開します。

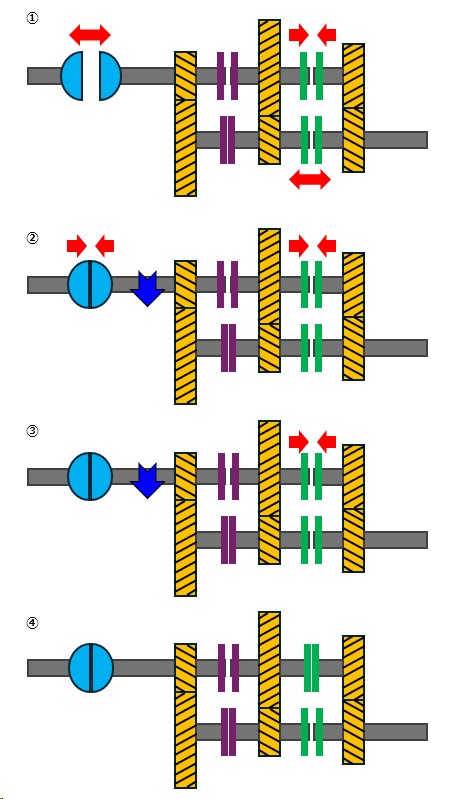

シフトダウン

シフトダウンのシーケンスです。 シフトダウンは、トルクコンバータータービン軸の速度が入力軸と比べて低くなったところから始まります。

①

トルクコンバーターの油圧回路を切断するとともに、ドグクラッチの接続状態を切り換えます。

もともとつながっていたクラッチ②bは切断状態となります。

今からつなぐクラッチ②aはつながろうとするものの回転数が同期していない(出力軸側が速い)ため接続状態になりません。

②

トルクコンバーターの油圧回路が補助ばねなしで接続状態となります。

③

トルクコンバータータービン軸は、出力軸との間が切れているため無負荷になっており

入力軸の回転数に合わせて加速してゆきます。

おそらくこのタービン軸は無負荷時には増速特性を持たせてあり、

クラッチ②aが接続状態になるまで加速します。

④

クラッチ②aが同期してつながり、変速完了です。

マイコンはおろかトランジスタすら怪しい時代、 これをほぼメカとおそらくちょっとしたリレーシーケンスでやってるのでしょうね…。 すごい…。