50系(KATO)

オハ50, オハフ50

手動ドアで保安上問題がある旧型客車の置き換えを目的として1977年(昭和52年)より製造された一般形客車です。 設計は同時期に製造されているキハ47形などと似ており、セミクロスシートになっています。

旧型客車を置き換えてほぼまんまの運用形態で 東北地方の幹線(東北本線、奥羽本線、羽越本線)や山陰本線などに大量投入されましたが、 動力近代化で急速に気動車化・電車化が進んでいた時期、国鉄の分割民営化を経て 10年も経つと輸送量の減少も相まって大量の余剰車となってゆきました。 奥羽本線や山陰本線では機関車に50系客車2両という編成もざらで、なんだか…なことになってました。

実車の登場直後からトミックスから発売されており、リニューアルもされましたがいよいよKATOからも出てきました。 ほぼ50周年での50系。35系はほぼ35年目、43系のリニューアルもほぼ43年目だった気もしなくもないのですが、気のせいかな? そうだとすると61系はあと10年待たなきゃいけません。

臭気抜き窓や行先表示機準備のHゴム、ドアレールや靴ズリの銀も色入れ済みでほぼいじる場所はなく、 ベンチレータのグレードアップパーツ化、屋根を含めて塗装と車端部のナックルカプラー化をしてます。

オハ50

オハフ50

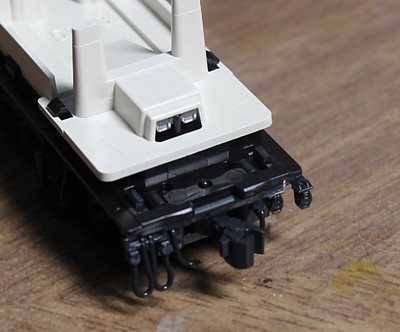

オハフ50の妻面です。

車端部をスハネフ14ジャンパ栓でナックルカプラー化。

別パーツのベンチレータもよいです。

スハネフ14ジャンパ栓は、そのままでは取付用ツメとカプラーの位置関係が合わずに付きませんが カプラーツメの位置を合わせて車体取り付け用のツメの前側を0.5㎜くらい削ると取り付けることができます。 また、床板側の孔を車端寄りに0.5mmくらい拡げても取り付けられます。 車間はちょっと長めになりますが、台車にカプラーが当たることはありません。 (車体取り付け用のツメの位置で合わせると、台車にカプラー座が当たるのでカプラー座を削る必要があります)

DD51,ED75,EF81と牽引機もひととおり揃ってるので、ずっと楽しめます。

オハ51, オハフ51

北海道に投入されたグループです。 旧型客車時代は同じ設計を2重窓化したものでしたが、キハ20のように窓を小型化した専用の系列が投入されました。 ギア式車軸発電機など、旧型客車たちと同じ装備を持ちます。

ギア式車軸発電機をもつ台車は新しく金型が起こされており、地味にTR230の形態も改善されています。 オハ50, オハフ50の時には端面に実物にはない面取りがあったのですが(おそらくTR50の設計を流用していたためできてしまった)、 より正確な形状になりました。

オハ51

オハフ51

50系51形とか14系の片開き扉とか、一昔前から恰好の改造ネタなんですが完成品でお手頃価格で揃うこの頃。 いい時代になっちゃいましたね。