キハ181系

キハ82に続く特急型気動車で、実績を採って採用した出力不足のDMH17H系(180馬力)エンジンの2台搭載に代わり、

新開発のDML30H(DML30HSC, 500馬力)を搭載しています。

キハ91で試験搭載されたやつです。

このエンジンは出力こそでかいものの、設計としては予燃焼室式のDMH17系エンジンのシリンダ系を太くしたうえで過給機を付加したものであり、

直噴式に移行しつつあった当時既に時代遅れだったという話もあります。

屋根にはキハ91でもついていた、自然放熱式のフィンが並びます。

自然放熱式なため低速での放熱性能はいまいち。

一方で液体変速機は変速1段/直結1段と85km/hまで変速域を広くとる設計なため

低速域での使用が多くなる勾配線区ではエンジンの回転数が上がりがちで熱損失が大きく、オーバーヒートが多発したそうです。

中央西線での10両編成、車両限界ぎりぎりの非電化のトンネル内では後ろのほうはそりゃほとんど放熱できなかっただろうと思うのですが。

早くからトミックスが発売しており、当時はキハ82はKATO、キハ181はトミックスとすみ分けていました。 まだ車種が少なくメーカーごとに製品をすみわけていたのどかな時代でした。

で、この形式がKATOから発売されるのを夢見ていたのですが、意外と早く発売されました。

ちょうど「はまかぜ」引退の頃でしたっけ。とはいえ後釜のキハ189系も意外とかっこいいと思ったりして。

自分の実力で手を入れられる箇所は多くなく(ほんとは台車をいじりたい)、ほとんどどノーマルで使ってます。

とはいえ「やくも」を意識した編成なのですが台車は改造後(これ、1982年以降なので時代的に合わず、キサシに至ってはこの時点で

既に全車廃車では…)、循環式汚物処理装置を装備という謎仕様。

そのあとしなのやら、つばさやらが発売されるたびに改造前の台車、流し管の床板と交換してゆき「やくも」に合わせています。

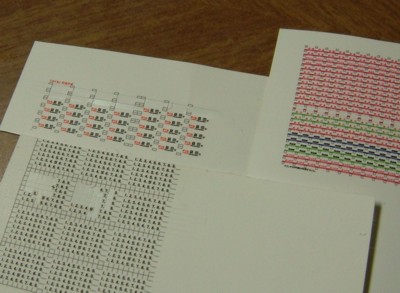

行先方向幕

「やくも」に近づけるべく、 床板を前期型のものに交換してトイレを流し管にしました。

好みで Lマークはなし。時代的にはちょっと旧いバージョンです。

あ、地味にトイレ窓を白く塗装してます。行先方向幕の下地のついでですが。

あとちょっと早く生まれていればこの光景も見られと思うのですが(当然、現役の旧客も)残念。

初期型は…、車体をあと一声頑張ってほしかったですね。

いつか行先方向幕まわりを改造し真面目な初期型を改造してつくることをもくろんでます。

台車を交換

タブレットキャッチャと防護板装備な山陰仕様のキハ181になりました。

キハ181はJNRマークをジオマトリックス製に交換もしました。583系のおこぼれです。

キサシ180に至っては台車交換前に全車廃車になってしまっているわけで、ようやく本来の姿になりました。