| 山形県の玩具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

山形県は現存する郷土玩具も豊富ならば、使われる材料や製法も多様である。まずは山形張子。もともと山形市には作者の名前を冠した「渋江人形」と称する練り物があったが、昭和40年に廃絶。しかし、その流れを汲む職人が型を引き継ぎ、製法を張子に変えて今も伝統を守っている。前列左より、ねまり虎と馬乗り天神。“ねまる”とは山形の方言で前足を踏ん張って今にも跳びかかろうとする様をいう。後列左より張子面の犬、玉乗りの猿と兎、それに猫。玉乗り兎は平成11年の年賀切手にも採用された(高さ12cm)。(H16. 10.12)

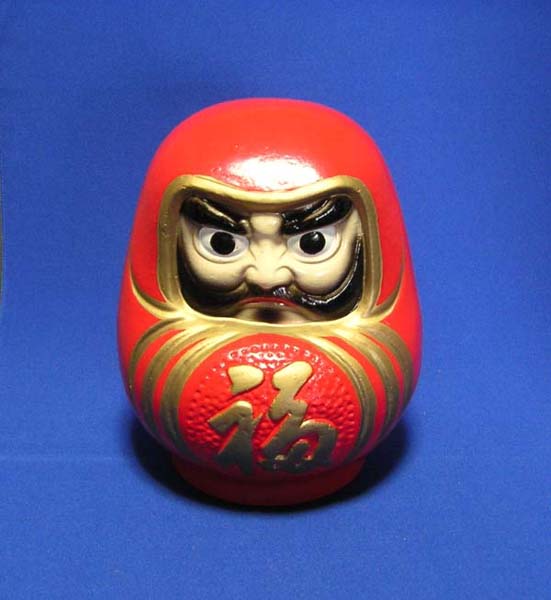

いずれ張子の産地であれば、主力製品はだるまである。山形でもさまざまな種類のだるまが作られているが、右の二つは“厄除け星だるま”と呼ばれ秋田地方に限って売られるだるま。以前は背面に星の一字が書いてあった。作者はご高齢で「長年の座り仕事で脚を傷めた」ということだが、杖をつきながらもマンション2階の自室から7階の作業場までエレベータと階段で毎日通う。残念ながら後継者はいない。左の起き上がりだるまの高さ15cm。(H16. 10.12)

だるまといえば張子、と相場は決まっているが、土人形として作られることもある。特に貯金玉(貯金箱)のだるまはまず土製である。山形市郊外の平清水は陶磁器で有名な窯場だが、焼物作りの余暇に土人形が作られていた。平清水のだるまは山形市の初市で売られ、縁起だるまとして人気があったが廃絶した。立ちだるまの高さ31cm。右の二つは貯金玉に作られている。(H16. 7.10)

だるまの貯金玉をもう一つ。宮内は近郷近在の崇敬を集める熊野神社の門前町で、このだるまも境内の土産物屋で参拝客に売られていた。神社から数キロ離れた池黒地区で焼かれる土人形で、ほかに恵比寿、大黒、七福神の乗った宝船などがあったが、これらも最近廃絶したという。だるまの背には“笑う門には福きたる”と教訓めかして彫られているのが微笑ましい。節約を説く貯金玉を作るにあたっては、作者も一言付け加えたくなるものらしく、戦中に作られた花巻人形の貯金玉の背に“銃後の守り云々“と書かれてあるのを見たことがある。高さ18cm。(H16. 7.10)

左は米沢近郊で作られていた成島人形(高さ12cm)。米沢の土人形と言えば相良人形が有名だが、成島の大雑把な造形と粗い描彩は、相良とは対照的に土俗的で魅力がある。右は酒田の鵜土川原(鵜渡河原)人形で現存する。これは姫だるまだろうか、小さくて表情も可愛らしい。(H16. 7.10)

出羽三山(羽黒山、月山、湯殿山)は東北山岳宗教の大本であるが、その中で最も古くから信仰の対象とされているのが主峰月山である。なだらかな稜線の秀麗な姿を眺めるとき、古代人ならずともその神々しさに打たれる。月山に因んで作られる玉兎は、赤い目と背面に配した銀月群雲が特徴である。左は山形張子の玉兎。一方、右は練り物の玉兎で耳がフランネルで出来ている。以前は練り物も渋江人形の名で当地で作られていたが、最近は鴻巣(埼玉県)製という。いずれも高さ7cm。(H16. 7.14)

山形県の土人形は旧羽州街道沿いの上山、山形、東根、楯岡、尾花沢、新庄などに生産が集中していた。これは各市町村で三月の節句前に雛市が開かれていたからである。雛市では雛人形に混じって、金時や武者ものなど男児の節句人形、だるまや七福神などの縁起物も売られていた。鯉掴み金太郎の高さ20cm。(H16. 7.19)

平清水人形の歴史は比較的新しく、昭和初期に平清水焼の陶工が余暇に始めたという。当初は胡粉で白く塗って彩色していたが、雛市に出すたびに見物客から汚れた手で触られるので、エナメルをかけるようになった(1)。残念ながら、最後の作者も製作を中止したとのことである。布袋の高さ15cm。(H16. 7.19)

もともと当地には日用雑器を焼く東山焼があった。美しい青みがかった釉薬をかけた甕や土鍋が有名で、現在も盛業中である。また、瓦や土管を焼く窯業も盛んであったが、大正末期から瓦工場の冬場の副業として恵比寿、大黒など縁起物の土人形も焼かれるようになり、東北各地から遠くは北海道で大いに売れたという。瓦が新建材に、土管が樹脂パイプにとって替わられて、瓦人形も昭和30年代に姿を消していたが、10年前に廃絶を惜しむ縁戚のものが復活させた。金色の恵比寿・大黒は多くの農家で神棚に飾られたもの。福助は貯金玉に作られている(高さ8cm)。(H16. 9.5)

アイヌ伝統の削りかけの技法を受け継いだものといわれる。最近は笹野一刀彫りとも呼ぶ。元来当地には、サワクルミやコシアブラを細かく削り赤や黄に着色した造花(削り花)を神棚や墓前に供える風習があった。これは横手や仙台などにも残る風習だが、米沢藩主、上杉鷹山公は“民風作興(今でいう村興し)”の一策として削りかけで各種の人形を作らせ、郷士の副業とした。鷹山公に因む “お鷹ぽっぽ”は、禄高(タカの語呂合わせ)が上がるよう縁起をかついで小さいものから大きいものへ買い換えたという。大の高さ19cm。(H16. 7.19)

米沢市街から白布高湯への道を4kmほど南進すると、石灯篭と大きな“お鷹ぽっぽ”の像が建っている。そこを右手に折れてさらに行くと、突き当たりに壮大な笹野観音堂がある。以前は境内にも“お鷹ぽっぽ”があって、その碑文には「鶏のように早起きし、兎の餅つきのように勤勉に蓑笠つけて働けば、鷹のように禄が増し、恵比寿大黒にあやかって蘇民将来の子孫のように息災で、亀のように長生きし、セキレイのように子孫繁栄する」と、それぞれの玩具の縁起が記されていた。鶏の高さ22cm。(H16. 7.19)

東北を代表する土人形、相良(さがら)人形の創始にも上杉鷹山公が深く関わっている。公は殖産興業の一貫として、他藩から買い求めていた日用雑器の自給自足を目指し、相良清左衛門に藩命を下した。清左衛門は相馬(福島県)に赴き作陶を学び、帰藩して米沢郊外成島に窯を築き日用雑器を焼き始めた。これが成島焼である。隠居後京に遊び、伏見人形や御所人形などに接して感銘を受けた清左衛門は、木彫の趣味を生かして土人形の創作に取り組み始める。これが相良人形である。現在でも相良家の末孫が製作を続けている。将棋駒乗り童子の高さ15cm。(H16. 7.19)

地方にあっても相良人形の造形、色彩はひときわ洗練されており、他の郷土人形の追随を許さない。とりわけ、古作に使われている艶やかだが落ち着いた赤(蘇芳)はすばらしい。題材は童子ものや「母と子供」「動物と子供」といった組み合わせが多く、サイズも比較的小型である。代々の作者は他に正業を持っていたので、型押し、下塗り、着色などは妻や娘の手内職であった。現在の七代目もサラリーマンをしており、私が訪ねた折も不在であったが、妻女が人形の絵付けをしながら、「今でも顔を描くのは主人にしかできません」と話してくれた。左より鯉掴み(高さ15cm)、与市兵衛(火の用心)、鼠大黒、子負い。(H16. 7.19)

若い頃に単身赴任していたこともある米沢は、筆者にとって忘れがたい街である。今は無いが、「つくし」という民芸店には足繁く通った。崩れそうな家(失礼!)のガラス戸を開けると、さほど広くない畳敷きの部屋があって、床には足の踏み場も無いほど品物が置いてあった。天井や壁一面に織物や凧も飾られ、窓から日もささないような部屋だったが、そこに灯されていた電球の明かりが懐かしい。奥には炬燵があり、よくお茶をご馳走になった。市役所勤めをしていたという女店主は博学で、山形県の郷土玩具や民芸品、さらには民芸運動などについていろいろな話を聞かしてくれた。そこでみた米沢の土人形に相良人形とは一見して異なるものがあって、それが廃絶した成島人形ということだった。無理を言って譲ってもらったのが写真の人形である。軍人の高さ23cm。(H16. 7.19)

こけし工人はこけし製作の傍ら、各自工夫を凝らしながら独楽や乗り物、動物などの木地玩具を作っている。写真前列は山形市の木地玩具で、左より鳩、えじこ、おしゃぶり。鳩とおしゃぶりは笛仕立てになっているし、シルクハットをかぶったえじこ(えずこ)こけしの中には小さな独楽が入っている。後列は米沢市小野川温泉で作られる木地玩具。左は家鴨の親子で、親が前進すると後ろのヒナがくるくる回る楽しい仕掛けである(高さ10cm)。右は鳴り独楽。中が空洞で周りに穴が開いている。回転による空気の流れが穴の鋭い縁に当たると渦ができて鳴り、空洞に共鳴する仕掛けだが、穴の削り方ひとつで鳴り方が決まってしまう、作るのがとても難しい独楽である(2)。(H16.7.25)

張子としては新しいものだが、素張りに簡単な彩色をしただけの作りは和紙の持つ美しさを引き立てている。左は童(わらし)面、右は干支の親子猿で高さ10cm。(H16. 8.13)

庄内では昔から正月や祭りに一家の繁栄と無病息災を祈って獅子舞が氏子の家々を回る風習が盛んであった。酒田の獅子頭は庄内地方の祭りの時に魔除けとして売られたもので、庄内浜の黒松を使った木彫りである。耳の立った黒塗りが雄獅子、耳を伏せた赤塗りが雌獅子。この獅子頭は酒田大火の復興にあたって、市のシンボルにも選定された。雄獅子の高さ11cm。(H16. 8.13)

鶴岡は庄内藩・酒井氏14万石の城下町である。藤沢周平の小説にしばしば登場する海坂(うなさか)藩は氏の故郷・鶴岡の城下町がモデルになっており、描写される美しい町並みや風景、さらに語られる料理までもが鶴岡そのものである。その鶴岡には数々の奥ゆかしい郷土玩具が残っている。左から庄内藩の奥女中が手慰みに作ったという御殿まり。振ると口がパクパクする板獅子も藩の少禄者の内職に始まった。当初は下駄の余材を利用していたが、今では大工さんが作る。押絵もまた士族の奥方や娘達の手すさびから今日に至っている。ここに紹介した“子守り”(高さ15cm)などはあくまで玩具として作られるため、豪華さはない代わりに手作りの味わいがある。手前は絵ろうそく。これを郷土玩具と呼ぶには異論もあろうが、白ろうに花鳥風月や源氏車などを彩色した庄内の特産品で、江戸中期からの長い歴史をもつ。(H16.8.16)

“紙ひな”とも呼ぶ。お会いした作者は当時80歳の気品あるおばあさんであった。「小さい時から祖母の作っているのを傍で見ていたので、自然に作り方を覚えてしまい別に難しくはないが、顔、特に眉や目、口を墨で書くところは誤魔化しがききません」と話してくれた。まず顔をキャラコで作り、三角の紙で鼻を付ける。次に古紙でまげと頭(かしら)を作るが、墨とニカワで髪がとても艶やかである。これらを接着したのち千代紙で着物を飾り付けて完成させる。写真は桃割れと結い綿の娘二種。ほかに丸まげ、花嫁、花婿、男まげがある。高さ27cm。(H16. 8.16)

東北地方、特に日本海側の農家では、農繁期や冬場に人手を省いて育児する方法として、藁で作った籠に入れて育てる風習があった。いずめこ人形はこの農村独特の幼児風俗を玩具化したもので、大正初期に始められた。まずシチドという草と藁でインチコ(外側の籠)を作った後、内側に糊を塗り、その中に木毛を入れる。その後、人形を入れ、錦の前蒲団、人絹の内蒲団と外蒲団をかぶせ、最後に木毛をきつく詰めて仕上げる。作者によれば蒲団の作り方が一番難しく、形よくできるまでに数年はかかるという。高さ10cm。(H16. 8.16)

幕末ごろに庄内藩の瓦師が始めたという土人形。京都の伏見人形に類似したものが多く、原型は伏見とみられる。すぐそばの酒田の土人形はさらに鶴岡の流れである。鶴岡の瓦人形は総じて表面が粗く彩色も荒削りだが、大型のものには荘重さが感じられる。頭に毛を植え込むこと、目を菱形に塗りつぶすこと、人形の中に土玉が容れてあり振るとカラカラ音がすることなども特徴。昭和30年代に一時途絶えたが、最近復活した。狆の高さ8cm。(H16. 8.16)

この恵比寿の型は全国各地にみられ、すべて伏見人形が原流と考えられている。山形県でも二箇所でみられるが、一般的に鶴岡の人形が大型なのに対し、酒田は小型である。昔は抜き型(原型となる人形に直接粘土をかぶせて型取りする手法)も珍しいことではなかった(3)。後ろの鶴岡瓦人形の高さ24cm。(H16. 8.16)

やはり伏見人形に同じ型があり、ここでも伏見から鶴岡、さらには酒田への流れを感じとることが出来る。後ろの鶴岡瓦人形の高さ21cm。(H16. 8.16)

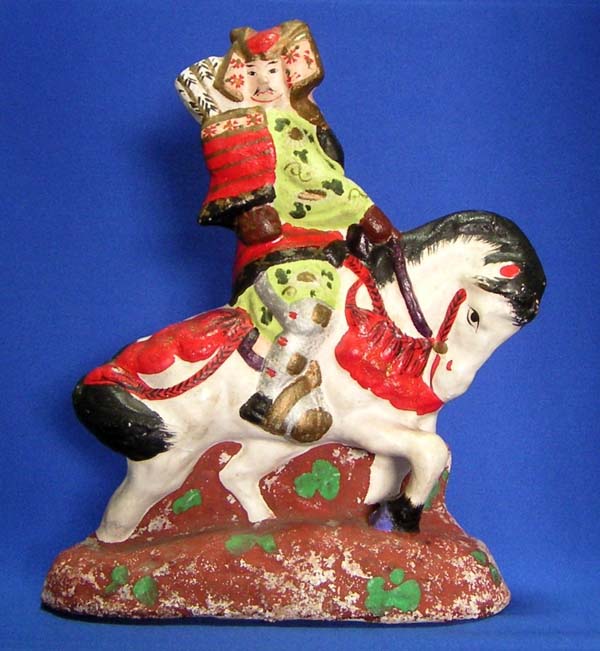

同じ庄内に在って、鶴岡が城下町なのに対し酒田は最上川河口に位置する商業の町である。昔から北前船(西回航路)と最上川の水運を利用した物流の拠点となっており、豊かな財を築いた商人が多かった。「本間様には及びもないが、せめてなりたや殿様に」と謡われた本間家はその代表である。今も残る切妻屋根の巨大な山居倉庫は、1棟に2万俵の米を貯蔵したといい、酒田の往時が偲ばれる。酒田の鵜渡川原土人形(亀ヶ崎土人形ともいう)は江戸末期から明治期に創始された。鶴岡瓦人形の影響を強く受けてはいるが、色彩ははるかに明るい。馬乗り武者の高さ24cm。(H16. 8.24)

前列「鯛掴み恵比寿」は同類の人形が全国各地に存在しており、原型は伏見人形と思われる。後列左は「舞」と名づけられた静御前の舞姿。歌舞伎・義経千本桜の一場面であろう。右はやはり歌舞伎の演目、伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)から「政岡と鶴千代」の出を模した人形。面白いことに、産地によって抱かれているのが天神様であったり傀儡(くぐつ=操り人形)であったり安徳天皇であったり変幻自在である。安徳天皇になると話は千本桜となり、乳人は一転して典侍局となるのである。「舞」の高さ25cm。(H16. 8.27)

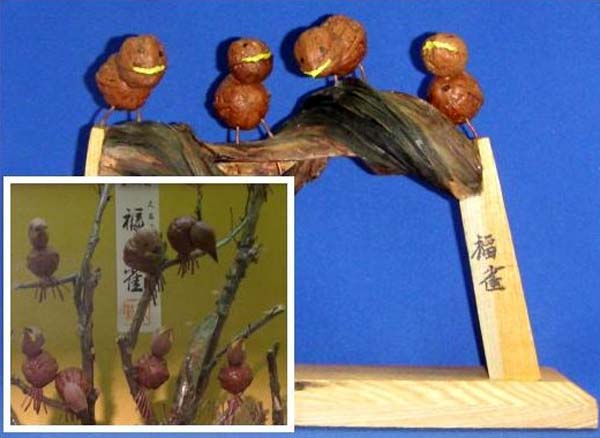

胡桃の実の向きを変えて組み合わせ、雀や雛をつくってある。西澤笛畝編「東北の玩具」(4)にも「胡桃細工は優れたものというべきである。すべてが自然物の応用で割合材料がかからず、それでいて見るからに可愛らしいところが何よりである」と紹介されている。一時は年間2万個余りを生産していたというが、今では作者も亡くなり店も閉じられた。この写真は記憶をもとに古老が作ってくれたもので挿図は往時の作品である。(H16. 9.18)

こけし11系統中、山形県には6系統が存在する。このうち宮城県作並で修業した工人が山形で始めた系統を山形系と呼び、“作並に似た輪飾りに放射線を加えた模様を描き、胴は細目で、上下の鉋溝またはロクロ線の間に梅または桜、菊などの模様を描く”のが特徴である(5)。左より梅木修一(1尺)、小林吉三郎、小林栄蔵、小林誠太郎、平塚安兵衛、高崎栄一郎、小林清次郎の作。(H15. 9.20)

全市町村に少なくとも一つ温泉があるという山形県は、こけしの種類も豊富である。昔からこけしは湯治土産として需要が多いからだ。蔵王系こけしは宮城県の遠刈田系の技術が蔵王高湯に移入されて変化を遂げたもので、県全域、特に温泉地に広く分布している。胴が太くどっしりとした安定感が魅力である。左より山形の石沢寅雄(1尺)、温海温泉の阿部常吉、蔵王温泉の田中恵治、鶴岡の秋山一雄、蔵王温泉の田中敦夫、上山温泉の木村祐助の作。(H16. 9.23)

肘折系は山形系や蔵王系とともに山形県独自の系統だが、遠刈田系と鳴子系(いずれも宮城県)が交じり合って生まれたものといわれる。弥治郎系は宮城県鎌先温泉で発達した系統である。銀山温泉のこけしは鳴子系に属し、かつてテレビの“おしん”ブームにのって大いに人気を博した。津軽系のこけしが青森県以外で作られるのは珍しいが、鶴岡のこけしは肩の張ったところに鳴子系の影響もうかがえる。左より肘折温泉の奥山庫治と佐藤重之助(肘折系)、米沢の新山慶美と小関幸雄(弥治郎系)、銀山温泉の伊豆護(鳴子系)、鶴岡の五十嵐嘉行(津軽系)の作で、いずれも8寸。(H16. 9.23)

谷地(河北町)は“紅花の里”である。江戸時代には特産の紅花がはるばる京へ運ばれ、真っ赤な紅となって婦人の唇や衣装を染めた。近郷で作られる黍(きび)ガラ姉様にもその紅花が添えられ、藁細工の動物などとともに谷地の雛市やどんが祭で売られている。祭には定番の綿飴、焼きそば、射的などの出店に混じって、鎌、鍬、包丁、まな板、曲げ物などの日用品を売る店や見事な手さばきで動物を作る飴細工の店も見られるのだが、その一角で80歳になる老作者が藁細工を並べて売っている光景は、昔にタイムスリップしたかのようだ。藁猪の高さ9cm。(H16. 9.24)

瑞穂の国日本では、米を収穫した後の藁も全て暮らしに利用されていた。肥料にはもちろんのこと、蓑や笠、わらじや草履、縄、円座、ムシロなど数々の藁製品に加工された。私には“藁半紙”もなつかしい。また、農村の生活で重要な地位を占める馬を藁でかたどって神に供える“藁馬”の習俗は今も各地に残っている。ここに紹介したのは郷土玩具として商品化されたものではあるが、農民の手業の確かさを見ることができる。左が鶴岡、右が酒田の藁馬(高さ21cm)。(H16. 11.15)

藁で作ったからくり玩具もあった。なかでも村山地方の“とことこ人形”(おててこ人形とも呼ぶ)は傑作である。やや太めの藁の節(ふし)を頭に見立て、稲穂の付く“ミゴ”(藁の芯)の部分で作った人形の足を上下に動かすと、付いている腕がバンザイするという仕掛け。現在では稲刈りが機械化され藁も短く裁断されてしまうので、人形の材料がなかなか手に入らないという。高さ15cm前後。(H16. 11.15) とことこ人形の動画をダウンロードできます。なお再生にはQuickTimeが必要です (File size 157kB)。

左は山形市の花泉凧。多数の版木が残っていながら廃絶していたのを残念に思い、東京からUターンして復活したのが現作者。フルート奏者でもある異色の凧絵師である。中は新庄市の隠明寺(おんみょうじ)凧。明治初めに生まれたが大正には廃絶、昭和30年代後半に復活した。墨絵調の般若の絵柄が有名だが、ほかに色彩鮮やかな武者絵もある。右は酒田市の人(ひと)凧。人物絵の凧だから人凧、とは味もそっけもない理由。大人用と子供用があって、これは子供用の犬乗り桃太郎である。このほか県内には米沢市、谷地(河北町)、長崎(中山町)などにも凧があったが廃絶した。(H16. 11.15) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。 著作権は佐藤研氏に所属します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||