| ●八幡市の登録文化財 |

|

八幡市の登録文化財一覧表。八幡市にある国指定重要文化財、府指定文化財、府指定登録文化財、府登録無形文化財、八幡市指定文化財を紹介します。 |

|

【重要文化財の選定】 重要文化財は「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)によって指定されています。建造物を例に、その選定基準を紹介します。 重要文化財 建造物、土木構造物及びその他の工作物のうち、次の各号の一に該当し、各時代又は類型の典型となるもの (1)意匠的に優秀なもの (2)技術的に優秀なもの (3)歴史的価値の高いもの (4)学術的価値の高いもの (5)流派的又は地方特色において顕著なもの 国宝 重要文化財のうち極めて優秀で、かつ、文化史的意義の特に深いもの ※「重要文化財」は一定の価値を有するだけでなく、同様の建造物のなかでも典型性をもつものが指定されます。そのなかにあって、「国宝」は、重要文化財のなかでも特に価値があるものが指定されます。その指定にあたっては、文化審議会に文部科学大臣が諮問。文化審議会では選定された建造物について審議し、文部科学大臣に答申。続いて官報によって告示され所有者には指定書が交付されます。 |

国指定重要文化財

| 種別 | 管理者等 | 名称 | 員数 | 時代 | 指定年月日 | 所在地 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 石清水八幡宮 | ※ 石清水八幡宮 本殿及び外殿 | 1棟 | 寛永11年 (1634) | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 幣殿及び舞殿 | 1棟 | 寛永11年 (1634) | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 楼門 | 1棟 | 寛永11年 (1634) | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 東門 | 1棟 | 寛永11年 (1634) | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 西門 | 1棟 | 寛永11年 (1634) | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 廻廊 | 3棟 | 寛永11年 (1634) | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 摂社 若宮社本殿 | 1棟 | 江戸前期 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 摂社 若宮殿社本殿 | 1棟 | 江戸前期 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 摂社 水若宮社本殿 | 1棟 | 江戸前期 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | ※ 石清水八幡宮 東総門 | 1棟 | 江戸前期 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | ※ 石清水八幡宮 西総門 | 1棟 | 江戸前期 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 北総門 | 1棟 | 江戸前期 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | ※ 石清水八幡宮 摂社 狩尾社本殿 | 1棟 | 慶長6年 (1601) | 橋本狩尾 | ||

| 石清水八幡宮 | ※ 石清水八幡宮 五輪塔(石造) | 1基 | 鎌倉期 | 八幡高坊 | ||

| 伊佐家 | ※ 伊佐家住宅 主屋 | 1棟 | 享保19年 (1734) | 上津屋浜垣内 | ||

| 伊佐家 | ※ 伊佐家住宅 長蔵 | 1棟 | 弘化4年 (1847) | 上津屋浜垣内 | ||

| 伊佐家 | 伊佐家住宅 内蔵 | 1棟 | 延享3年 (1746) | 上津屋浜垣内 | ||

| 伊佐家 | 伊佐家住宅 東蔵 | 1棟 | 万延2年 (1861) | 上津屋浜垣内 | ||

| 伊佐家 | 伊佐家住宅 乾蔵 | 1棟 | 弘化4年 (1847) | 上津屋浜垣内 | ||

| 正法寺 | 正法寺 本堂 | 1棟 | 寛永7年 (1630) | 八幡清水井 | ||

| 正法寺 | 正法寺 大方丈 | 1棟 | 寛永7年 (1630) | 八幡清水井 | ||

| 正法寺 | 正法寺 唐門 | 1棟 | 寛永7年 (1630) | 八幡清水井 | ||

| 正法寺 | 絹本著色如来像 | 1幅 | 高麗 | 八幡清水井 | ||

| 正法寺 | ※ 絹本著色石清水曼荼羅図 | 1幅 | 鎌倉 | 八幡清水井 | ||

| 円福寺 | ※ 木造達磨大師坐像 | 1躯 | 室町 | 八幡福禄谷 | ||

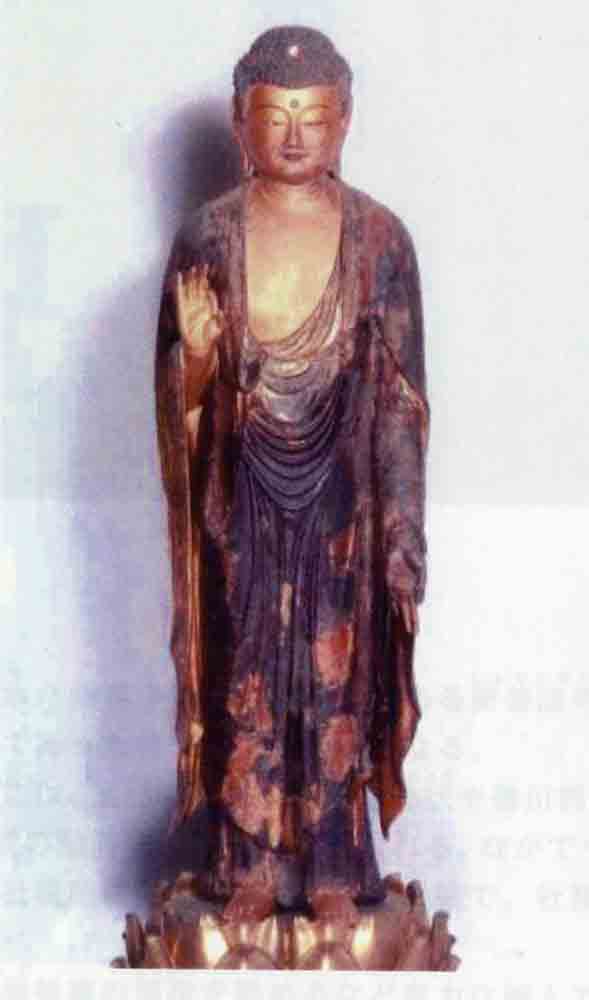

| 寿徳院 | 木造阿弥陀如来立像 | 1躯 | 鎌倉 | 八幡山路 | ||

像内納入品 | 寿徳院 | 紙本墨書筑前国守庁宣写 | 1通 | 鎌倉 | 八幡山路 | |

像内納入品 | 寿徳院 | 紙本墨書仮名消息、詠草、夢記 | 13通 | 鎌倉 | 八幡山路 | |

| 正法寺 | ※ 木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 鎌倉 | 八幡清水井 | ||

| 正法寺 | ※ 木造元三大師坐像 | 1躯 | 鎌倉 | 八幡清水井 | ||

| 神應寺 | ※ 木造行教律師坐像 | 1躯 | 平安 | 八幡西高坊 | ||

| 法園寺 | ※ 木造釈迦如来坐像 | 1躯 | 正平16年 (1361) | 八幡源氏垣外 | ||

像内納入品 | 法園寺 | 消息料紙墨書法華経 | 8巻 | 康安元年 (1361) | 八幡源氏垣外 | |

像内納入品 | 法園寺 | 紙本墨書法華経 (行清筆) | 8巻 | 建長元年 (1249) | 八幡源氏垣外 | |

像内納入品 | 法園寺 | 紙本墨書梵網経 (定清写) | 2巻 | 貞和3年 (1347) | 八幡源氏垣外 | |

像内納入品 | 法園寺 | 紙本墨書文永4年行教奉納目録並ニ再興文書 | 8通 | 文永4年 (1267) | 八幡源氏垣外 | |

| 薬薗寺 | ※ 木造薬師如来立像 | 1躯 | 平安 | 八幡森垣内 | ||

| 石清水八幡宮 | 木造童形神坐像 | 4躯 | 平安〜鎌倉 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | ※ 石燈籠 | 1基 | 永仁3年 (1295) | 八幡高坊 | ||

典籍 | 石清水八幡宮 | 類聚国史 巻第1、第5 | 2巻 | 嘉禄3年 (1227) | 八幡高坊 | |

典籍 | 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮護國寺略記 | 1巻 | 寛喜4年 (1232) | 八幡高坊 | |

典籍 | 正法寺 | 大方等大集経 (光明皇后御願経) | 8巻 | 天平12年 (740) | 八幡清水井 | |

典籍 | 円福寺 | 紙本墨書大般若経 附 版本23帖 | 577帖 | 奈良 | 八幡福禄谷 | |

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮文書 | 810巻 368冊 21帖 895通 5幅 10鋪 11顆 | 平安〜鎌倉 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 田中宗清願文 | 2巻 | 貞永元年 (1232) 天福元年 (1233) | 八幡高坊 |

国指定史跡

| 種別 | 管理者等 | 名称 | 指定面積 | 時代 | 指定年月日 | 所在地 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 石清水八幡宮 八幡市 | ※ 松花堂及びその跡 | 1,557.82平方メートル | 江戸 | 八幡高坊 八幡女郎花 | ||

| 石清水八幡宮 個人 | ※ 石清水八幡宮境内 | 245,627.63平方メートル | 江戸 | 八幡高坊 八幡平ノ山 八幡大芝 |

京都府指定文化財

| 種別 | 管理者等 | 名称 | 員数 | 時代 | 指定年月日 | 所在地 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 正法寺 | 正法寺 小方丈 | 1棟 | 江戸前期 | 八幡清水井 | ||

| 正法寺 | 正法寺 書院 | 1棟 | 宝永4年 (1707) | 八幡清水井 | ||

| 正法寺 | 正法寺 鐘楼 | 1棟 | 元和7年 (1621) | 八幡清水井 | ||

| 八幡市 | ※ 松花堂 | 1棟 | 寛永14年 (1637) | 八幡女郎花 | ||

| 善法律寺 | 善法律寺 本堂 善法律寺 表門 | 2棟 | 江戸前期 宝暦9年(1759) | 八幡馬場 | ||

| 御園神社 | ※ 御園神社 本殿 | 1棟 | 江戸中期 | 上奈良御園 | ||

| 石清水八幡宮 | ※ 石清水八幡宮 摂社 石清水社本殿 | 1棟 | 江戸前期 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | ※ 石清水八幡宮 摂社 石清水社神水舎 | 1棟 | 石造部分 寛永15年(1638) 木造部分 文化12年(1815) | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | ※ 石清水八幡宮 摂社 石清水社鳥居 | 1基 | 寛永13年(1636) | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮 校倉(宝藏) | 1棟 | 江戸中期 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 木造神像 男神像 | 1躯 | 平安〜室町 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 木造神像 女神像 | 2躯 | 南北朝〜室町 | 八幡高坊 | ||

| 石清水八幡宮 | 木造神像 僧形神像 | 1躯 | 南北朝〜室町 | 八幡高坊 | ||

| 宝寿院 | ※ 木造阿弥陀如来立像 | 1躯 | 文暦2年(1235) | 山城郷土資料館寄託 | ||

| 神應寺 | 鰐口 | 1口 | 元弘2年 (1332) | 八幡西高坊 | ||

| 本妙寺 | ※ 雲版 | 1面 | 永徳2年 (1382) | 八幡城ノ内 | ||

典籍 | 正法寺 | 紺紙金字無量寿経 紺紙金字観無量寿経 紺紙金字阿弥陀経 | 2巻 1巻 1巻 | 平安 | 八幡清水井 | |

| 正法寺 | 正法寺文書 | 9383点 | 鎌倉〜明治 | 八幡清水井 | ||

| 林家 | ※ 林家文書 | 1467点 | 南北朝〜明治 | 八幡清水井 | ||

| 京都府 | 狐谷横穴群 | 1634平方メートル | 古墳時代後期 | 美濃山狐谷 | ||

| 正法寺 | 正法寺庭園 | 744平方メートル 374平方メートル | 江戸中期 | 八幡清水井 八幡式部谷 | ||

記念物 | 石清水八幡宮 | 石清水八幡宮御文書庫のクスノキ及び神楽殿のクスノキ | 244平方メートル 374平方メートル | 江戸中期 | 八幡高坊 |

京都府登録文化財

| 種別 | 管理者等 | 名称 | 員数 | 時代 | 指定年月日 | 所在地 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 内神社 | 内神社 本殿 | 1棟 | 江戸中期 | 内里内 | ||

| 八幡市 | ※ 松花堂 書院 ※ 松花堂 玄関 | 1棟 1棟 | 江戸前期 | 八幡女郎花 |

京都府登録無形民俗文化財

| 名称 | 保護団体 | 登録年月日 | 所在地 |

|---|---|---|---|

| 上奈良区 | 上奈良御園 |

京都府文化財環境保全地区

| 名称 | 保護団体 | 登録年月日 | 所在地 |

|---|---|---|---|

| 内里内 | |||

| 正法寺 | 八幡清水井 八幡式部谷 八幡隅田口 |

京都府歴史的自然環境保全地域

| 名称 | 所有者又は管理者等 | 指定年月日 | 所在地 |

|---|---|---|---|

八幡市 | 八幡高坊 |

八幡市指定文化財

| 種別 | 管理者等 | 名称 | 員数 | 時代 | 指定年月日 | 所在地 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 石清水八幡宮 | ※ 松鳩図絵馬 | 1面 | 天明7年 (1787) | 八幡高坊 | ||

| 神應寺 | 神應寺 障壁画 | 21面 | 江戸初期 | 八幡西高坊 | ||

| 善法律寺 | 絹本著色孔雀図岸駒筆二曲屏風 | 1隻 | 江戸 | 八幡馬場 | ||

| 善法律寺 | ※ 絹本著色行教和尚像 | 1幅 | 室町 | 八幡馬場 | ||

| 善法律寺 | 絹本著色僧形八幡像 | 1幅 | 室町 | 八幡馬場 | ||

| 世音寺 | 木造地蔵菩薩立像 | 1躯 | 鎌倉初期 | 八幡神原 | ||

| 念佛寺 | 木造釈迦如来立像 | 1躯 | 平安 | 八幡旦所 | ||

| 西遊寺 | ※ 木造天部形立像 | 1躯 | 平安 | 橋本中ノ町 | ||

| 神應寺 | 木造矜羯羅童子立像 木造制多迦童子立像 | 1躯 1躯 | 南北朝〜室町前期 | 八幡西高坊 | ||

| 善法律寺 | 木造地蔵菩薩立像 | 1躯 | 平安 | 八幡馬場 | ||

| 善法律寺 | 木造宝冠阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 南北朝 | 八幡馬場 | ||

| 善法律寺 | 木造十一面千手観音立像 | 1躯 | 鎌倉 | 八幡馬場 | ||

| 善法律寺 | 木造地蔵菩薩坐像 (伝八幡菩薩像) | 1躯 | 平安 | 八幡馬場 | ||

| 善法律寺 | 木造不動明王坐像 (伝八幡菩薩像) | 1躯 | 鎌倉 | 八幡馬場 | ||

| 善法律寺 | 木造愛染明王坐像 | 1躯 | 鎌倉 | 八幡馬場 | ||

| 本妙寺 | 本妙寺文書 | 40通 | 室町〜江戸 | 八幡城ノ内 | ||

| 八幡市教育委員会 | 西山廃寺出土品 | 一括 | 白鳳〜南北朝 | 男山松里 |

石清水八幡宮 本殿及び外殿 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】寛永11年 徳川家光造営 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】明治30年12月28日 現在の社殿は、寛永8年(1631)から寛永11年(1634)にかけて三代将軍徳川家光の造営によるもので、楼門、舞殿、幣殿、外殿、本殿、廻廊からなっており、すべて重要文化財に指定されている。楼門は、入母屋造り、桧皮葺で、左右に廻廊を出して外囲いを作り、前方に唐破風の向拝(ごはい)をつけた珍しい建築である。 本殿は八幡造りといわれる建築様式で、外陣(外殿)と内陣(正殿)とに分かち、両方の屋根の接する谷の部分に織田信長の寄進した黄金の雨樋を通している。 また、三間社を一間づつあけて1棟としているので、11間社八幡造りの形になっている。建築の細部にわたっては、桃山風の華麗な彫刻が多数施されている。 |

石清水八幡宮 東総門 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】江戸前期 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】平成20年12月2日 石清水八幡宮本殿の周囲は廻廊が配置され、その外側に若宮社、若宮殿社などの摂末社が配置されている。さらにその外側は、築地塀(ついじべい)が巡らされ、その東、北、西の三方に門を配置。それぞれは、東総門、北総門、西総門と呼ばれている。 古くはこの各総門、鳥居であったが、保延6年(1140)1月、石清水八幡宮本殿の炎上によって罹災し、三つの門とも焼亡してしまったが、同年2月29日には、越前国司顯任朝臣によって造り替えられた。それから約200年後の建武5年(1338)7月5日に石清水八幡宮は再び炎上。またしても、各総門もろとも焼亡した。 総門は、石清水八幡宮本殿とともに、歴應年間にはいって再建された。 現在の東総門は、北総門、西総門とともに平成20年12月2日に国指定重要文化財に登録された。 |

石清水八幡宮 西総門 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】江戸前期 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】平成20年12月2日 石清水八幡宮本殿の周囲は廻廊が配置され、その外側に若宮社、若宮殿社などの摂末社が配置されている。その外側は、築地塀(ついじべい)が巡らされ、その東、北、西の三方に門が配置されている。それぞれは、東総門、北総門、西総門と呼ばれている。 古くはこの総門、鳥居だったようで、西総門にあっては寛永9年(1632)に鳥居から門に改めたと伝えられるが、慶長年間(1596-1615)の古図に「門」を見ることができ、その真偽は不明である。『男山考古録』では、「西棟門」と紹介されており、北及び東については「北四脚門」「東四脚門」と紹介されている。 西総門は、北総門、東総門とともに平成20年12月2日に国指定重要文化財に登録された。 |

石清水八幡宮 摂社 狩尾社本殿 所在地 : 八幡市橋本狩尾 【時代等】慶長6年(1601) 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】平成20年12月2日 狩尾社は男山の西方、橋本狩尾に鎮座する。昭和35年春から希望ヶ丘、栗ヶ谷の宅地開発が始まり、同社の荘厳な社だけが孤立する形で残り、現在に至っている。 現在、狩尾社は石清水八幡宮の摂社となっているが、石清水八幡宮鎮座以前からこの地にあったと伝えられている。古図に見る社は、現在のものと異なるが、現社殿は慶長年間(1596-1614)に造営されたものを原型としている。それは三所一棟に三扉斎垣の組戸を外陣に構えて犬防とし、東西に玉垣が設けられている。 当社の社名トガノオは、地名に因むようで、貞観年間に著された『行教和尚夢記』に斗我尾(トガノオ)が見えるが、詳細は不詳である。当社は応安7年(1374)に炎上(縁事抄)したが、すぐに再建されるものの、破壊。慶長6年(1601)に再び再建され、寛永19年(1642)に修理。その後、万治年間(1658-1661)、寛文年間(1661-1673)にも修理の手が加えられている。 狩尾社は橋本住民の氏神として崇められ、落合氏、橋本氏の両社士が奉仕。巫女も石清水八幡宮とは別に置かれていたという。毎年正月初旬には本殿の西に「的」を架けて落合・橋本両社士による弓箭始の式が、5月、9月には連歌奉納や奉楽が執りおこなわれた。同社の祭日は毎年9月25日である。 |

石清水八幡宮 五輪塔 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】鎌倉時代 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】昭和32年2月19日 京阪八幡市駅から南へ5分程いくと、神応寺総門の左にある大きな五輪石塔が「航海記念塔」である。 この五輪石塔は重要文化財に指定されており、高さは6.08m、幅2.44mに及ぶ日本最大規模のもので、下から地輪、水輪、火輪、風輪、空輪という。五輪石塔は、石清水八幡宮の宮寺だった旧極楽寺の境内に建立されたものであるが、寺は廃寺となって、この石塔だけが残った。石塔建立の起源や作者は不明だが、石塔にまつわる多くの言い伝えが残されている。 八幡神を九州の宇佐八幡宮から勧請した大安寺の僧、行教の墓だといわれているが、口碑によれば平安時代の末期に摂津国、尼崎の豪商が入宋貿易帰途の海上で大シケにあい、石清水八幡宮に祈り無事に帰国できたことを感謝し、1171〜1174年の承安年間に建立したものと伝えられている。以後、船乗りたちが航海の無事を祈願に訪れるようになったことから「航海記念塔」と呼ばれるようになった。 また、鎌倉時代末期のこと、1274年と文永の役と1281年の弘安の役の蒙古襲来に際して西大寺の僧、叡尊が石清水八幡宮で祈ったところ、神風が吹いて元軍が敗れ去り、叡尊は彼等の供養をするため建立したともいう。この五輪石塔の巨石を積み上げる際、石工が金テコを使ったところ、石の間から火が噴き出した。そこで八幡の竹を使って無事完成したという。 |

伊佐家住宅 主屋 所在地 : 八幡市上津屋浜垣内 【時代等】享保19年(1734) 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】昭和50年6月23日 伊佐家の所在する上津屋村は、里・浜・東向の3つの集落から成り、伊佐家はこの浜垣内で代々庄屋を務めてきた。 当家は、江戸時代中期における山城地方の代表的な庄屋屋敷として、昭和50年に主屋が、次いで55年に長蔵、内蔵、東蔵、乾蔵などの一連の建物が国指定重要文化財に指定された。 主屋の屋根は、茅葺で軒端の厚さが1.5メートルにも及び、支える柱や梁はどっしりと太く、庄屋屋敷らしい風格がある。また、屋敷の周囲には濠を巡らせ,防禦と水利を兼ねた環濠住居で,棟札によって享保19年(1734)に造立になったことが確認された。 |

伊佐家住宅 長蔵 所在地 : 八幡市上津屋浜垣内 【時代等】弘化4年(1847) 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】昭和55年12月18日 上津屋村は、里・浜・東向の3つの集落から成り、伊佐家はこの浜垣内で代々庄屋を務めてきた。 当家は、江戸時代中期における山城地方の代表的な庄屋屋敷として、昭和50年に主屋が、次いで55年にこの長蔵をはじめ、内蔵、東蔵、乾蔵などの一連の建物が国指定重要文化財に指定された。 |

石清水曼荼羅図 所在地 : 八幡市八幡清水井 【時代等】鎌倉時代 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】昭和34年12月18日 縦78.2センチメートル、横39.1センチメートル。絹本著色。 紅葉が繁る男山の風景を背に、僧形八幡神が右手に錫杖、左手に数珠を持つ姿を上方に描く。その下方には、男女の2神と相対する1男神を描く。鎌倉末期の作。(「八幡文化のふるさと」から) |

達磨大師坐像 所在地 : 八幡市八幡福禄谷 【時代等】室町時代 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】昭和2年4月25日 像高82センチメートル、檜材寄木造、玉眼嵌入、彩色 像は写実的な作風がよく現れている。もとは大和国片岡山達磨寺にあったが、寛正元年(1460)、応仁の乱を避けて片岡光次がこの地にもたらし、一堂を築いた。 寛文5年(1665)4月に石清水八幡宮社務田中要清によって堂が修復され、田中氏の所有となったが、文化4年(1807)の春、妙心寺の海門禅師が石清水八幡宮社務田中氏から像を譲り受け、南山にある円福寺道場に安置されることになり、以来、寺宝となった。 |

阿弥陀如来坐像 所在地 : 八幡市八幡清水井 【時代等】鎌倉 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】大正6年4月5日 像高は2.83メートル。台座、光背を入れると5.80メートルもある巨大な仏像で、中品中生の説法印を結んで坐す姿に圧倒される。 元は石清水八幡宮の本地仏で、石清水八幡宮の西谷、八角堂内に安置されていたが神仏分離令によって八角堂は仏像とともに八幡女郎花の西車塚古墳頂部に移築。その後、仏像本体は京都国立博物館で展示されていたが、このほど正法寺に宝物館「法雲殿」が完成したことにより、ここに安置された。 13体の化仏を配した光背の反りは少ない。檜材寄木造。彩色,彫眼で肉身部は漆箔、衣部は彩色されている。光背には金箔が今も残り、元は光背同様、本体も金箔で輝いていたものと思われる。しかし、今のお姿のほうがとても心が惹かれる。 |

元三大師坐像 所在地 : 八幡市八幡清水井(京都国立博物館寄託) 【時代等】鎌倉 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】大正7年9月12日 像高は82センチメートル。檜材寄木造、玉眼嵌入、彩色。 元は石清水八幡宮の三の鳥居近くにあった元三大師堂に安置されていたが、明治の神仏分離令によって八角堂とともに、八幡女郎花の西車塚古墳上に堂とともに移された。現在は京都国立博物館に管理を寄託されている。 魁偉な表情と硬く力のこもった体躯、やや誇張された衣文線など、いかにも護法肖像にふさわしい作風と評されている。この元三大師とは、比叡山中興の祖で,慈恵大師良源(912〜985)のことである。寛和元年正月三日に亡くなったことから、元三大師と呼ばれている。 |

行教律師坐像 所在地 : 八幡市八幡西高坊 【時代等】平安 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】大正12年8月4日 像高は78センチメートル。木造一木造、彫眼、手首のみ別材で後補。もと彩色。唇に赤色を残し、白毫を描く。 元は石清水八幡宮の三ノ鳥居の少し下、現在の鳩茶屋の前あたりにあった開山堂に安置されていたが、明治の神仏分離令による「廃仏毀釈」のうねりの中で焼却処分の憂き目にあうが、頭部に烏帽子を釘付けし、僧侶の像ではないとして、その難を逃れたという。その後、八幡宮の梅渓通治宮司の努力によって,行教律師が開山した神應寺に明治6年に安置されることになった。 像は量感のある豊かな体部、神秘的で独特の表情で、行教没後まもなく作られた肖像として、その人柄をよく表現していると言われる。また、衣のひだや渦巻文様に9世紀の彫刻の特徴をよく示している。 |

釈迦如来坐像 所在地 : 八幡市八幡源氏垣外55 【時代等】正平16年(1361) 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】昭和10年4月30日 像高は87センチメートル。檜材寄木造、玉眼嵌入、彩色。 玉眼の押木に墨書があり,制作年代と作者が分かる貴重な像である。墨書には、「正平十六年十二月廿六日開眼。大仏師法橋院全」とある。 昭和9年の室戸台風で堂宇が倒壊し、下敷きとなった本尊の胎内から多数の経巻・古文書類が発見された。それらは鎌倉末から江戸時代にかけて、当時の歴史を解明し、また、その時代の歴史的史料として貴重な価値を持つものとしてた、像とともに国の指定を受けている。 【像内納入品】 紙本墨書法華経8巻行清筆 建長元年(1249) 消息料紙墨書法華経8巻 康安元年(1361) 紙本垂書梵網経2巻定清筆 貞和3年(1347) 紙本墨書文永4年行清奉納目録並びに再興文書8通 |

薬師如来立像 所在地 : 八幡市八幡森垣内 【時代等】平安 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】明治34年8月2日 像高は162センチメートル。ケヤキ材一木造、彫眼彩色。 薬師如来ではあるが、宝髻を結ぶ、天部の形状を持ち、吉祥薬師ともいわれる珍しい像である。 衣は黒変してはいるが、華模様が残り、彩色を施した美しい姿が想像できる。豊満な張りのある体躯は平安時代9世紀の作である。 (※彫眼 像の表面を彫って表された眼。平安末に玉眼の技法が考え出されるまで用いられた。瞳は彩色などで表した) |

石燈籠 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】永仁3年(1295) 【文化財の種別】国指定重要文化財 【文化財の指定】昭和37年2月2日 石清水八幡宮にはこの鉄製を含め320余基の燈籠がある。この中で、ひときわ、異彩を放っているのが「永仁の石灯籠」と呼ばれる石燈籠で、重要文化財に指定されている。今は社務所横の書院に庭に移設されているが、元は本殿東側階段下の伊勢大神宮遙拝所に立っていた二基のうち南側(向かって右)にあった。 『男山考古録』によると、鹿野能忠家伝来の古図、田中家古図にも1基のみが描かれていることから、以前は1基だけだったと記している。2基となったのは、宝暦年間(1751-1764)に津田という人がその場所にあった古灯籠と同じ大きさ、同じ形に模して作り、これを寄進したものという。さらに、『男山考古録』は、元の石灯籠は、「古物であり名作である」とその価値を早くから説いていた。 昭和になって、その価値を再び世に知らしめたのが川勝政太郎氏(文学博士・石造美術の第一人者)であった。川勝氏は昭和7年(1932)7月に研究仲間10人とともに石清水八幡宮を訪れてこの石灯籠を発見し、翌年3月に再び石清水八幡宮を訪れた。文字が小さくて読めなかった竿の部分の刻銘を拓本にとり明らかにした。その刻銘は「永仁3年(1295)乙未3月」とあった。川勝氏は、この石灯籠を鎌倉時代中期の作と確認し、これを八幡宮社務所に伝えた。このあと川勝氏は「非常に愉快になって下山した」(『石造美術と京都』昭和21年5月発刊)と、その発見に小躍りされた様子がうかがえる。以来、この永仁の石灯籠は、世に知られることになったのである。 川勝氏は、「この石灯籠だけが飛び抜けて古く、他に模造されたものが少ないことから、古くから人々はこの燈籠を尊び伝えられてきたものだろう」と推測する。 では、この永仁の石灯籠の概観について、川勝氏に伝えてもらおう。「高さは7尺(215センチ)ばかり。花崗岩製で六角型である。特に珍奇なやり方をしていないが、一番下の基礎側面の格狭間、上の穏やかな単弁は特に眼に付く。竿の中節は小さな珠を並べた連珠文で、これは鎌倉から吉野時代にかけて好んで行われたやり方である。笠の部分では、頂上の宝珠受けの蓮弁の小さな彫刻を作り出している。上に乗る宝珠そのものは古いものではないようである。全体の形を評するならば、その均合のとれた姿は洗練された鎌倉燈籠の一級品のひとつであるということができる。中台が程よく大きく、伸びやかで、従って中台から火袋・笠の示すゆったりとした感じは,荘重の内にも重苦しさがない。」 |

松花堂及びその跡 所在地 : 八幡市八幡高坊30番地 【時代等】江戸 【文化財の種別】国指定史跡 【史跡の指定】昭和32年7月1日 【指定面積】1,557.82平方メートル 【指定基準】旧宅、園地その他特に由緒のある地域の類 寛永の3筆の一人として喧伝され、また絵画にも秀でた松花堂昭乘の松花堂の遺跡とその遺構である。 昭乘は滝本坊を嗣ぎ、のちこれを弟子の乘淳に譲り泉坊に入った。寛永14年(寛永8年とも)ここに松花堂を営んで隱棲、尓後自らも松花堂と号したが、16年9月18日ここにおいて卆した。 泉坊跡は東谷にあり、滝本坊跡の東、その比較的急な崖の下にあって、参道の西側に接する。松花堂は階段状に整地された坊地の北部に設けられていたのであって、いまその跡をとどめ、井戸がのこっている。 建物は、明治初年神仏分離にあたって撤去され、三度移されて、いま旧地の東南、大字八幡荘字女郎花にある。宝形造の屋根を戴き、方約1間半。2帖の主室に小屋、土間等を附し、持仏堂に茶室を加味したもので、簡素なしつらいの内にも風雅な趣を備え、昭乘のみならず、また当時の好尚の一端を偲び得べく、価値あるものである。(文化庁ホームページから)

|

石清水八幡宮境内 所在地 : 八幡市八幡高坊28番地、30番地 八幡市八幡平ノ山84番地、84番地1、84番地3、84番地4、84番地5、84番地6、84番地7、85番地1、85番地6、85番地10 八幡市八幡大芝33番地 【時代等】江戸 【文化財の種別】国指定史跡 【史跡の指定】平成24年1月24日 【指定面積】245,627.63平方メートル 【指定基準】社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡 石清水八幡宮境内は,八幡神を祭神として平安時代に創建された,我が国を代表する神社境内であり,淀川左岸の標高約120mの男山丘陵に立地する。その創始は,貞観元年(859),僧行教が宇佐八幡宮で受けた神託に従い,山城国の男山山頂に八幡大菩薩を勧請したものとされる。 天慶2年(939)には伊勢神宮に次いで奉幣される地位を得,天下第二の宗廟と称された。天皇・上皇の一代一度の参詣も慣行となり,藤原氏の参詣も相次ぐなど,朝廷・貴族の厚い崇敬を受けた。また,武家の棟梁として台頭してきた源氏に厚く信仰され,鎌倉・鶴岡八幡宮を代表として八幡神は各地に勧請されその信仰が広まった。創始当初から廃仏毀釈まで神仏習合の宮寺の形態をとり,境内には寺院施設,社僧の坊が多数設けられていた。八幡市教育委員会による発掘調査によって,護国寺や坊舎などの遺構が良好に残っていることが確認されている。 古代以来の神社境内の趣きを今に伝えるとともに,神仏習合の宮寺として坊舎などの遺構も良好に残り,我が国の宗教史を理解する上で重要である。(文化庁ホームページから) 史跡指定に至る経緯 八幡市教育委員会は平成19年度から国庫補助を受け、石清水八幡宮境内の地形測量や分布調査などの考古学的調査を実施。平成21年度には関西大学名誉教授を委員長に8人の石清水八幡宮境内遺跡調査専門委員会を組織。平成22年度に実施した発掘調査では大塔跡、護國寺跡、滝本坊跡で良好な遺跡が現存していることを確認した。平成23年度では、この成果を「石清水八幡宮境内調査報告書」として刊行。同年11月18日に国の文化審議会において史跡にするよう答申が出された。翌平成24年1月24日、官報号外第15号文部科学省告示第四号で正式に国の史跡に指定された。

|

松花堂 所在地 : 八幡市八幡女郎花43(松花堂庭園) 【時代等】寛永14年(1637) 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】昭和59年4月14日 松花堂庭園の北側にある茶室「松花堂」は、1637年(寛永14年)、松花堂昭乗が泉坊の傍につくった草堂を再現したものであり、茶室と住居、持仏堂を兼ねた珍しい建物である。 この草堂は、床、袋棚、仏壇を備えた二畳の間に土間、かまど、半畳の水屋をあしらい、これを方一丈のなかに収めている。天井は、土佐光武筆と伝えられる日輪と一対の鳳凰を描いた網代地で覆っている。草堂に起居し、点茶三昧に到達した昭乗の茶道の精神は、実にこの「松花堂」によって象徴されている。

|

御園神社 本殿 所在地 : 八幡市上奈良御園 【時代等】江戸中期 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】平成19年3月16日 上奈良地区の氏神として、集落から少しははずれた東に鎮座する御園神社は、神社縁起によると「延暦6年(787)桓武天皇が河内国交野へ行幸の途中、この里に立ち寄り鷹狩りを行った。その時、神託を蒙って、同年11月、大納言藤原継縄に命じて社を建立させ、奈良春日社から三神を移座した。この後、南北朝の合戦や応仁の乱によって炎上したが、明応3年(1494)9月、新殿を造営した」と伝えている。

祭神は、天兒屋根命(あまのこやねのみこと)、武甕槌命(たけみかずちのみこと)、経津主命(ふつぬしのみこと)の三神。本殿は参道突きあたりに拝殿と接続した覆屋の中に鎮座しています。檜皮葺の一間社流造で、擬宝珠銘から元禄14年(1701)の建立と考えられます。平面は桁行一間、梁行二間の身舎(もや)の正側面の三方に縁を廻し、桁行の幅いっぱいの向拝を設けています。身舎の軸部は、正面柱間一間とし、内外陣境と背面には中柱2本を立てて三間とする珍しい形態をしています。一部内外陣境に、近代に塗り直されたとみられる彩色や風触跡が残っていることから、当初から全体に文様彩色が描かれていたことが窺われます。

本殿両側の狛犬は、寛政8年(1796)丙辰9月に寄進され、八幡市内では最も古いものです。

|

石清水社 本殿 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】江戸前期 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】平成21年3月24日 摂社石清水社は「石清水」の名の由来となった湧泉を核とした摂社で、本宮鎮座以前の古社と伝えられています。石清水八幡宮本殿東方の男山山腹に位置し、山腹に露出する岩盤の上に、東面して鳥居、その正面に神水舎、北側の一段高い場所に本殿を設けていて自然環境と一体となった優れた社殿構成を持っています。 摂社石清水社本殿は、一間社流造、檜皮葺の建物で部材に寛文5年(1665)修復の墨書が残ることから、江戸時代前期の建築であることが考えられます。当宮境内にある摂社水若宮社本殿・摂社住吉社本殿(重要文化財・寛永年間)と比較すると、規模・形式はほぼ同じですが、内法長押・頭貫などにも極彩色を施し、脇障子・琵琶板には絵を描き、妻の大瓶束の両脇に蔓状の意匠の笈形を付けるなどの点などが異なっていて、より装飾の発達した優れた意匠をもつ建物といえます。

|

石清水社 神水舎 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】石造部分 寛永15年(1638) 木造部分 文化12年(1815) 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】平成21年3月24日 摂社石清水社神水舎は、湧泉の上部を覆う上屋です。桁行一間、梁間一間、切妻造、妻入、本瓦葺の建物で、下部を石造、上部を木造としています。この建物は、度々の造り替えの痕跡を留めていて、土台下の泉水の枠石には元和4年(1618)の刻銘が残されています。また、石柱の間に嵌められた腰板には、寛永15年(1638)当時の京都所司代の板倉重宗寄進の刻銘が残されています。 上部の木造部分には、文化12年(1815)に更新されたと考えられるほか、大正時代までは屋根が檜皮葺であったと考えられます。この建物も、石清水社本殿と同様、木造部分には丹塗を基本に極彩色・飾金物を施しており、さらに吹寄の菱格子や花肘木を用いるなど、装飾の発達した優れた意匠をもつ建物といえます。

|

石清水社 鳥居 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】寛永13年(1636) 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】平成21年3月24日 摂社石清水社鳥居は、小型の石造明神鳥居です。石柱の刻銘からは、寛永13年(1636)に板倉重宗の寄進により建てられたことが分かり、石清水八幡宮境内に完全な形で残る鳥居としては最古のものです。また、銘文が松花堂昭乗の書であるという点も注目すべきところです。

|

石清水八幡宮 校倉 所在地 : 八幡市八幡高坊 【時代等】江戸中期 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】平成21年3月24日 石清水八幡宮の校倉(宝藏)は、桁行三間、梁間二間、校倉、入母屋造、本瓦葺きの建物で、石清水八幡宮築地内の北西隅に建てられています。建築年代は明確ではありませんが、文書や絵図から江戸時代中期には存在しており、石清水八幡宮の社殿構成を考える上で重要な建物であるといえます。 概観は東柱上に土台を置き、この上に厚みの薄い三角断面の校木を組んでいます。内部は東柱の位置に半柱を建て、柱内を板張りとし、全体に棹縁天井を設けています。特徴は、内部の半柱が軒桁を支え、校木が装飾材に近い扱いになっていること、また、桁下に組物を用いず、簡素な建物になっていることで、類例の少ない校倉建築として貴重なものです。

|

木造阿弥陀如来立像 所在地 : 八幡市美濃山 【時代等】文暦2年(1235) 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】平成23年3月25日 像高77.8センチメートル 像内に鎌倉時代、文暦2年2月3日、願主僧行範、泉州別当定慶造等の銘がある。 本像は美濃山の宝寿院の本尊で、鎌倉時代の仏師快慶が確立した様式を受け継ぎ、目尻を釣り上げて口元を引き締めた理知的な表情や、肉身に沿って起伏する整った衣文表現などに特徴が観られる阿弥陀如来立像である.近時修理の際、胎内墨書銘が見つかり、文暦二年(1235)泉州別当定慶によって制作された像であることが判明した。定慶は、これまで同名の3人の人物が確認されているが、泉州別当を名乗る定慶は他に無く、4人目の定慶の存在かと目されている。制作年代及び仏師の判明する鎌倉中期の阿弥陀如来立像として貴重な作例である。 宝寿院は、明治36年(1903)年に創立された寺院である。什宝物は多くが八幡市戸津の無量院から移されたと伝えられている。 京都府指定文化財に指定された像は、現在、京都府山城京都資料館に寄託され、同館の展示室で公開されているが、そのお顔は素晴らしく、必見(筆者)である。

|

本妙寺 雲版 所在地 : 八幡市八幡城ノ内 【時代等】永徳2年(1382) 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】昭和61年4月15日 大きさは縦46.6センチメートル、横44.4センチメートル。 表の銘文は「永徳二年壬戌 継宗寺 八月 日施主源材」 裏面は「 ■山寺 竹中常住」「本隆寺常住 施主吉次 天文十六年三月廿九日買得之」 雲版は永徳2年(1382)に鋳造され、継宗寺に奉納されたが、その後、天文16年(1547)に本妙寺の本山である本隆寺に買い求められた。この雲版が現在の本妙寺に移ったのは明治時代に入ってからという。京都府内の雲版では最古の年記を有している。 雲版が伝わる本妙寺は、八幡城ノ内に所在し、日蓮宗真門派本隆寺末。山号は久遠山という。普伝日門に帰依する竹内伊予守経孝によって永禄7年(1564)頃に創立した。寺は本隆寺の證誠日雄上人を招いて一世とした。二世は、日門上人という。天正7年(1579)5月、安土でおこなわれた日蓮宗と浄土宗の論争「安土宗論」の際、日蓮宗の勢力拡大を喜ばなかった織田信長は、浄土宗側に荷担し、日蓮宗敗退の裁決を下した。この時、犠牲として刑場の露となったのが本妙寺の日門上人であった。門前には日門上人墓所の石碑が建っている。

|

林家文書 所在地 : 八幡市八幡清水井 【時代等】南北朝〜明治時代 【文化財の種別】京都府指定文化財 【文化財の指定】平成23年3月25日 1467点。 林家文書は、石清水八幡宮の社務家の一つである新善法寺家の旧蔵文書と石清水八幡宮の社家・神人であった林家の文書からなる。 新善法寺家の文書には、足利将軍家からの寄進状や徳川将軍家の朱印状のほか、幕末維新期の神職の動向を知る文書が含まれる。なかでも、徳川家康の判物は、石清水八幡宮の社務職に就く順番を定めた文書で、社務の根本資料として貴重なものである。 一方、林家の文書は安居神事の頭役を勤めるなど有力な神人であった林家に伝来した古文書で、戦国期から明治期にわたる社家のまとまった文書として貴重である。内容は、安居頭役を命ずる八幡宮寺の文書や、他の社家に神事への出仕を頼む書状をはじめ、戦国期から明治に至る多数の土地売券や、江戸後期から新善法寺家の経営に深く関わっていたことを示す文書である。 このように、文書は八幡の山上山下の歴史を明らかにする上で、貴重な文書群といえる。

|

松花堂書院 所在地 : 八幡市八幡女郎花43 【時代等】江戸前期 【文化財の種別】京都府登録文化財 【文化財の指定】昭和59年4月14日 松花堂昭乗の住坊だった泉坊の客殿と伝えられる。上段の間を備えた9畳とそれに続く8畳の二間が古く、江戸時代初期のもので、9畳の間は天井が折上小組格天井で、襖4枚に水墨画を描き、格式の高さを感じさせる。小早川秀秋の寄進と伝えられるが、建築様式からもこの頃のものと考えられる。 襖絵は昭乗筆と伝えられるが、狩野山楽筆と伝えられる神應寺の襖絵と描写が共通するものがある。その絵は流れに対して岸が右から左前方へと続き、右手中景の山に左手遠山がかすかに浮かぶ。その前に雪が積もった橋が見え、手前の樹木は背が低く、特徴ある筆使い、漠々たる冬景色である。 (八幡市教育委員会 平成3年3月30日発行「八幡文化のふるさと」から)

|

松花堂玄関 所在地 : 八幡市八幡女郎花43 【時代等】江戸前期 【文化財の種別】京都府登録文化財 【文化財の指定】昭和59年4月14日 松花堂玄関は、一連の建物の北端に取り付けられた唐破風造の禅宗様で、江戸初期頃のものである。 玄関及び書院は、明治の神仏分離令による廃物稀釈によって石清水八幡宮の他の坊舎とともに取り壊され、何度か移築されたが、最後に現在の八幡女郎花の地に落ち着いた。昭和32年に石清水八幡宮境内の松花堂跡地と現再建地が国の史跡に指定され、昭和52年に市制移行とともに市に買い上げられ、一般公開されるようになった。 (八幡市教育委員会 平成3年3月30日発行「八幡文化のふるさと」から)

|

御園神社のずいき神輿・天狗・獅子 所在地 : 八幡市上奈良御園 【保護団体】上奈良区 【文化財の種別】京都府登録無形文化財 【文化財の指定】平成19年3月16日 古代の上奈良は、下奈良とともに久世郡那羅郷に属しており、『和名累聚抄』によると、「奈良の御園として、瓜・茄子、蘿蔔(らふた=ダイコン)を進ず」とあり、朝廷に献上する野菜を栽培するところであると記されています。 今日、野菜の献上は途絶えていますが、この伝統の遺風は御園神社の例祭「御園の青山祭」に残っています。毎年10月第2日曜日、八幡市上奈良区御園神社の祭礼行事として執りおこなわれるのが「ずいき御輿」です。当家と呼ばれる当番宅の輪番制が維持され、祭り全体運営を上奈良区が行っています。ずいき御輿の成立時期は不詳ですが、地元では約200年前からとの伝承があり、戦前まで青年会により、3日間かけて野菜等の青物が飾り付けられ、10月9日の祭礼当日に青物祭と称されて昼間から夜半まで青年らによって在所を担ぎ周り、そのあと御園神社まで担ぎ、同神社の神饌として供えられてきました。 現在、ずいき御輿は4月の上奈良区総会後、地元老人クラブ「御園クラブ」へ区から制作依頼がなされ、同会員が必要な野菜等を栽培し、祭礼の3日前に上奈良区公会堂で制作されています。祭礼当日の朝、サトイモの茎で御輿の屋根を葺き、その年にとれた30種もの野菜で色とりどりに飾り立てたずいき御輿が上奈良区内を練り歩いたあと、御園神社本殿前で天狗面を着けた子どもによる「天狗」という芸能と、若者2人による「獅子」が行われます。これは、中世に流行した芸能を伝える貴重なものです。また、ずいき御輿は京都府内では京都市の「西ノ京瑞饋神輿」の例など事例も少なく、本行事内容は山城地域を代表する祭礼行事として民族的にも興味深く史料的な価値の高い無形民俗文化財です。(京都府ホームページから引用)

|

御園神社の天狗 |

御園神社の獅子

|

松鳩図絵馬 所在地 : 八幡市八幡高坊 石清水八幡宮 【時代等】天明7年(1787) 【文化財の種別】八幡市指定文化財 【文化財の指定】昭和61年5月27日 高さ104.5センチメートル、幅197センチメートル。 右に大きな松の樹を描き、様々な姿の鳩十数羽を配する。金砂子を蒔き、鮮やかな色彩が残る。円山応挙(1733-1795)54歳の頃の作品。 作品には、「薩隅日三州主兼領琉球國従四位上行左近衛中将源朝臣重豪 天明七年正月吉日 八幡宮石清水奉納 平安源應擧」と見える。 奉納者の源朝臣重豪は、25代薩摩藩主島津重豪(しげひで)で、実学、蘭学を好み、造士?、医学院等を創立し,藩学の興隆に尽くした。自ら中国語、オランダ語を学び、オランダ商館長と交わるなど,新取の性格で開明的な政治を行い、幕末會孫の斉彬に影響したという。また、三女茂子を11代将軍家斉の御台所に入嫁させ、岳父としてその権勢は寛政改革の質素倹約政策下にもかかわらず、豪奢な生活を送り、高輪下馬将軍と囃されたほどである。それに対して藩財政は逼迫し、度重なる江戸藩邸の焼失、桜島の噴火や風水害による減収等も相まって、その負債は500万両にも達したといわれる。晩年、調所広郷(ずしょひろさと)を抜擢して藩財政改革に当たらせ、88歳で没するまで実権を持ち続けた。 絵馬が奉納された天明7年(1787)は、重豪が43歳で、その子斉宣に家督を譲った年で、また同年4月には、女婿家斉が11代将軍に就任している。義父としての立場をはばかり、43歳の壮年で隠居をしたのであろうか。 (八幡市教育委員会 平成3年3月30日発行「八幡文化のふるさと」から) |

絹本著色 行教和尚得像 所在地 : 八幡市八幡馬場 善法律寺 【時代等】室町時代 【文化財の種別】八幡市指定文化財 【文化財の指定】平成18年4月4日 縦93.0センチメートル、横39センチメートル。絹本著色。室町後期の作。 裏書きによると、宗遍の再三の求めに天文5年(1536)、善法律寺の照海(永禄3年没)が讃を書したとある。 [表具裏書] 此尊像之讃書写之? 佛子宗遍頻所望之再三雖 令固辞依同門之芳契? 黙止不顧後覧之嘲著 鳥跡證冀蒙和尚大 士之憐殖結縁値遇 之善種垂八正権迹 之恵遂顕密興行之 素願耳 ?天文五年仲夏上澣第三之日 善法律寺住金資照海書写之了 (八幡市教育委員会 平成3年3月30日発行「八幡文化のふるさと」から)

|

天部形立像 伝 帝釈天像 所在地 : 八幡市橋本中ノ町(西遊寺) 【時代等】平安 【文化財の種別】八幡市指定文化財 【文化財の指定】平成8年12月3日 像高は148.0センチメートル。榧(かや)材一木造。彫眼、呉粉地彩色。 元は狩尾神社の境内東にあった帝釈天堂の本尊であったが、神仏分離令によって明治11年(1879)に西遊寺に移座された。 像は宝冠を被り、正面は三山冠とする。宝冠内部は髻を表わさず、窪めている。天冠台は紐一条を刻む。地髪部は正面まばら彫として左右に四束ずつ表わす。髪際中央に花弁状の花形を表わす。後頭部は髪筋を表わさず、素髪とする。耳は耳輪、耳殻のみを表わし、耳孔を含め、他を省略する。耳朶不貫。 また、本来、菩薩が用いるはずの天衣を両肩から垂下するなどのこれらの特徴は、一般的な天部形立像には見られない要素もあり、神像として造られたものと推察される。 顔は丸く張りがあり、太い首、量感のある体躯をもち、羯磨衣の褶の一部には翻波式の名残ともいえる衣文線が見られるところから平安時代中期の作と考えられている。 |

目次へ

目次へ