千葉県特殊教育長期研修生研究報告書 2000.3,00-00

知的障害児教育における自立的な活動を促すためのコンピュータの活用方法

― 児童生徒が扱いやすい入力装置の工夫と開発 ―

馬 場

光 司

(派 遣 先 日本大学 )

本報告は、知的障害児が楽しく・成就感があり向上心を持って学習に取り組めるような、自立的な活動を促すコンピュータの

活用方法を探るものである。入力装置に関しては、具体物操作が入力操作となる教具を中心に試作・活用を行った。ソフトウェアは、

学習者の能力に合わせた開発や改良を行った。コンピュータの有効利用によって子ども達が、「できる喜び」を感じて生き生きと活動

している様子を述べたものである。

【キーワード】知的障害児、自立的な活動、コンピュータ、入力装置、ソフトウェア

Ⅰ はじめに

コンピュータ(パーソナルコンピュータ)を利用した研究報告は年々増えている。その内容は、教科・領域で活用できるもの、

教科・領域を合わせた指導「生活単元学習・作業学習」、「自立活動」等多様である。これらの報告内容の観点を要約すると

「入力装置」「マルチメディア」「インターネットを利用した情報教育」等である。どの研究報告もコンピュータの特性を

生かした工夫がなされ興味深い内容になっている。

一般的にコンピュータにDATAを入力する場合、キーボードやマウスを利用している。しかし、コンピュータに不慣れな知的障害児に

とって、「操作方法を覚える」事に時間をついやし、学習内容を身に付けるまでに至らない事があったり、学習活動に生かす利用範囲を

狭めていたりしていると思われる。最近、市販の情報機器や福祉機器の中にも障害者用の入力装置や学習ソフトウェアが増えてきたが、

子ども達一人ひとりの障害の程度や興味関心に合わせた教具を揃えたり改良したりする事は難しく、コンピュータが利用しやすい環境や

教材教具はまだ少ない。

そこで、コンピュータを有効に利用できるような入力装置やソフトウェアの開発、学習環境の整備を行う。「MS-DOS環境」の入力装置を

「Windows95・98対応」のコンピュータで利用できるように工夫・改良を加え、より多くの子ども達の要求に短時間で応じられるように

環境を整えたい。市販されている入力機器では、活用範囲が広く扱い方が容易な「バーコードリーダー」(入力装置)の利用方法を考える。

「バーコードリーダー」の活用方法では、これまでの「指導のノウハウ」がコンピュータを利用した新しい学習環境に生かされるような

方法を探り、本研究の主題に迫りたいと考える。

Ⅱ 研究の目的

1.知的障害児が扱いやすい、入力装置やソフトウェアを探る。

2.知的障害児が「活動を楽しみにする」「精一杯、力を発揮する」ようなコンピュータを用いた活動を探る。

Ⅲ 研究の方法

知的障害児が利用可能な「学習ソフトウェア」と「入力装置」を準備し、学習内容や学習活動に合わせて改良を加えて、

個々の活動が充実できる教材教具の工夫・開発を行う。

Ⅳ 研究の内容

1.入力装置として利用できるスイッチについて

(1)「押しボタンスイッチ」や「マイクロスイッチ」を利用した入力装置

①「画面スイッチ」(図1)

画面に映った物を指で触れる事で(直接操作)、具体物操作に近い操作性を得ることがでる。

例「絵カード・文字カード合わせ」に利用。

②「マイクロスイッチ」(図2)

スイッチを操作した時、「カチッ」と音がして手応えを感じる事ができる。スイッチの形状を工夫すると応用範囲が広い。

(形・大きさ・スイッチの硬さ等、多種多様な物がある。)

・アクチューエータに、紐を付けた「引き型スイッチ」やフロッピーケースを使った「簡易スイッチ」等を制作できる。

例「どらやきいくつ」「5までの数」等具体物操作に利用。

③「太鼓スイッチ」(図3)

外形を段ボールで加工する為、大きさや色を自由に変更できる。活動の意識化(シンボル)や子どもの興味関心を高める表示を付け

たスイッチが制作できる。

・小さな「押しボタンスイッチ」を数個並列に接続する。

例 ボールゲームの的や紙芝居等のスイッチに利用。

(2)「光センサ」や「赤外線センサ」等を利用した入力装置

①「赤外線スイッチ」(図4)

具体物の数を数えたり、間接的な物の操作を理解したりする活動に利用できる。

・筒にボールやお手玉等を入れ、赤外線を遮ると入力できる。

例「何が出てくるかな」「花火」等、自立活動で利用。

②「光スイッチ」(Cdsセンサ利用)(図5)

「1対1対応」の学習や大きな具体物を操作する活動に利用できる。

・光を遮ると入力できるスイッチ。

例 遊びを通した学習に利用。「何本たおれた」(ボーリング)等

2.入力装置の試作

各入力機器はコンピュータと接続する場所が決まっている。例えば、マウスはマウスコネクタ(マウスインターフェース)に、

キーボードはキーボードコネクタ等に接続する。これはコンピュータと入力装置のDATA交換の規格が決まっているためである。

そこで、子ども達に扱いやすい入力装置をコンピュータに接続するには、以下の方法で行う。

① 市販の入力機器(情報機器・福祉機器 等)を、子ども達が利用可能な物に変更する。

② 市販の機器を改良して、子ども達が扱いやすい形状に変更したりスイッチを増やしたりする。

③ コンピュータの規格に合わせて入力装置を製作する。

④ 自作スイッチの信号をコンピュータの規格に変更する変換器(インターフェース)を制作する。

(1)電子楽器とコンピュータグラフィックの利用

電子ピアノやデジタルパーカッション等と接続して色々な音色や画像の変化を楽しみながら活動する。

コンピュータ用キーボードに、スイッチを接続して「鍵盤楽器」を製作する。楽器の操作が難しい子どもも

お楽しみ会の合奏や朝の会の伴奏に利用 できる。

「メロディスイッチ」の接続の例(図6)

(2)バーコードリーダーの利用(図7)

「バーコードリーダー」は、「バーコードシンボル」(以下、バーコード)を読み込む事で、バーコードと具体物を

一致させている。最近のバーコードリーダーは、パソコンのキーボードコネクタに接続し、手軽にDATAを入力する事ができる。

図8 多方向バーコードリーダー

図8 多方向バーコードリーダー

また、多方向バーコードリーダー(赤外線が多方向に出ている物)を「図8」のように設定し、ガラス板の上にバーコードを

付けた具体物を乗せると入力操作と同様の活動になる。スーパー等でよく見かける作業と同じで、バーコードを付けた物なら

「絵カード」・「おもちゃ」等多種多様な具体物を識別する事ができる。

(3)パラレルポート汎用インターフェースの利用(図9)

(プリンタ端子に接続する変換器)

図1~5に示した自作スイッチを16個まで接続でき、駆動回路を接続すると「おもちゃ」の制御もできる。

特に、3点以上の選択が必要な学習や10前後の数量の学習に利用できる。

インターフェース制作者 H4年度 千葉県情報教育センター 研究指導主事 御須 利先生

3.「文字カードとバーコードリーダー」を利用した学習(活用例)

(1)子どもの様子

対象児は、小学部3年生の男子である。入学当初から一人で大好きなキャラクターの出てくる絵本を懸命に眺めたり指差しをしたりして

教師に知らせる姿が見られていた。学年が進むにつれ、教師が本児の活動状況を把握できていれば発語の内容を理解できる程度までになってきた。

現在は教師の指示に従って活動し、自分の気持ちも素直に表現できている。特に、嫌いな活動は「いゃお~」と手を横に振ったり、

大好きな活動は笑い声をあげたりしながら生活している。

2年生の4月からはひらがなの練習を始め、1年間で自分の氏名を書く事ができるようになった。今年度はノートに単語を書く学習に取り組み、

課題が残れば家庭学習として行うようにしてきた。最近では絵本の文字を「1音ずつ」指差しをしながら、読むようなしぐさも

時折見られるようになった。「ノンタン」「ドラえもん」等大好きなキャラクターや食べ物の単語を話すことも増えて来ている。

そこで「言葉」や「文字」に対する興味関心を今後も持ち続けてほしいと思い、コンピュータを利用したひらがなの学習を行う事とした。

(2)コンピュータを利用した学習へ

①「絵カード」と「文字カード」を利用した学習

図10 問題の表示画面

図10 問題の表示画面

図11 正誤の表示画面

図11 正誤の表示画面

図12 画面スイッチの取り付け

図12 画面スイッチの取り付け

1学期は日常生活で使用する物や絵本から素材を選び、「絵カード」と「文字カード」を合わせる学習に取り組んだ。

コンピュータの画面の左右に「絵カード」、中央に「文字カード」を表示し、絵と文字を合わせる事を試みた(図10.11)。

ディスプレイには「画面スイッチ」を取り付け、二者択一の操作が容易に行えるように工夫を加えた(図1.12)。

「画面スイッチ」の利用により、操作方法はすぐに習得できたが、文字カードを確認せずに操作し「絵カードと文字カード」を

正しく合わせる事は難しかった。しかし、繰り返し学習する中で間違えた時は反対側を押せば正解である事に気づき、

同じ問題で間違いを繰り返す事が少なくなった。

次に、教師が「文字カード」を読み上げると、ほぼ間違える事なく「絵カード」を選ぶ事ができた。読み上げる文字をカードの

始めの字に限定しても、その言葉(音)から判断して「絵カード」を正しく選べる事が多かった。

②音声を加えた文字の学習

上記の事から、一人で楽しみながら文字の学習を進める為には、単語に対応した音声をつける事が効果的であると考えた。

バーコード付き具体物と学習カード

バーコード付き具体物と学習カード

「すきなたべもの な~に!」

「すきなたべもの な~に!」

「なにがでるかな?」

「なにがでるかな?」

教具は、バーコードリーダー(図8を参照)と学習ソフトウェア、具体物、文字カードを準備し、下記の方法で取り組んだ。

ア.ソフト「すきなたべもの な~に!」とバーコード付き具体物で、学習方法を覚える。

イ.「絵カード」から順に「ひらがな」のカードに移行しながら学習を進める。

(カードのどの部分を手がかりとしても良い。)

ウ.カードの種類を替える時には、ソフト「なにがでるかな?」を使用して、それぞれの認識の定着度を確認しながら進める。(3択)

エ.多数の「文字カード」の中から、目的のカードを選択する。(3から6枚程度)

※「すきなたべもの な~に!」は、バーコードを読み込むと「物の名前」を読み上げる物と正解の効果音を出す物、

「ひらがな」を表示する物等学習の定着度により変更を加えた。

③児童の様子と今後の予定

「すきなたべもの な~に!」のソフトを利用して、教師と一緒に画面に映った物と同じ具体物や絵カードを

選び操作方法を覚えるようにした。

操作方法を覚えると、すぐに「絵カード」を一致させる事ができるようになった。「色つき文字カード」や「文字カード」も

しばらくするとほぼ間違いなく選べるようになり、音声に合わせて「かき」「ばなな」等を復唱する事も多くなった。

繰り返し学習を続けると、5~6枚の文字カードを並べても間違えずに選択でき、集中して活動に取り組む事ができた。

今後は、

○単語を完成する(足りない文字を入れる)。

○絵カードを見ながら、ひらがなを組み合わせて単語を作る。

等、少しずつ学習に変化を加えながらより確実にひらがなが習得できるようにしていきたい。

また、他の入力装置を組み合わせて実際に文字を書き、入力できるように工夫できれば、より効果的な学習活動になると考える。

4.作業学習での「バーコードリーダー」の利用(活用例)

(1)作業学習内でのコンピュータの利用について

高等部は作業学習を学校生活の中心に据えている。生徒が活動の見通しを持ち、より生き生きと生活できるように、学校生活に

まとまりをつけ「生活の単元化」・「作業の単元化」を進めてきた。更に、生徒自身が働く意欲・活動の満足感や成就感が高まるように、

作業内容や頒布にかかわる活動も大切にしている。

しかし、単元の山場の一つである「頒布活動」を考えると単発的な活動が多く、養護学校の生徒にとって見通しや活動を理解しづらい事がある。

頒布会当日は、お客さんへの応対や金銭の計算が多く、自信を持って活動するのが難しい。そこで、「コンピュータとバーコードリーダー」を

頒布会で活用する事により、バーコードシンボル(以下 バーコード)のカード作りや製品への張り付け等の活動に取り組め、

見通しが持ちやすくなったり、会計時の活動が増えたりするのではないかと考えた。

以下、利点を幾つか述べる。

○バーコードの作製や製品への添付により、頒布会にかかわる活動が増える。

○会計にかかわれる生徒が増えたり、今までより手際よく行えたりできる。

○製品管理・在庫管理等、日常的な活用方法も今後考えられる。

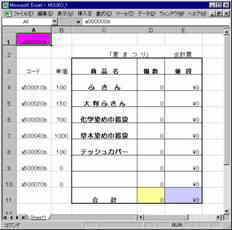

(2)「バーコード会計システム」

Excelの会計画面 「NW-7」のシンボル   縫工班「製品カード」 窯業班「バーコードシール」 |

「バーコード」には、たくさんの種類がある。今回使用する「NW-7」は学校の図書室で利用されている規格で、バーコードを比較的容易に作製する事ができる。また、インターネット等でバーコードを生成するソフトウェアも入手しやすい規格である。 「バーコードリーダー」の操作は容易で、バーコードリーダーのボタンを押しながら、バーコードに赤外線を当てるとDATAを入力できる。 ソフトウェアは、計算ソフト(Excel)のマクロ(処理自動化機能)を設定し処理を自動化する事で、生徒の不安や操作ミスを少なくした。また、必要に応じて伝票のプリントも行えるようにした。 |

(3)頒布会での生徒の様子

「夏まつり」の頒布会で、「縫工班」「窯業班」の2班で活用した。事前の準備では、縫工班が「製品カード」にバーコードを印刷し、

製品と一緒に袋詰めを行った。窯業班は、全員で製品にバーコードを貼った。また、同じシステムであったが、

各班利用目的が異なる活用方法を検証する事ができた。

縫工班は、教師と一緒に活動する事が多い生徒に、一人で活動できる場を設定しようと利用した。

窯業班は、頒布する製品の種類や値段が異なるものが多い。その為、電卓の計算に多少時間がかかる生徒に会計処理のスピード化を

目的として利用した。

生徒にとって初めての試みで、システムの操作に戸惑う事もあったが、頒布が進むに従って手際良く活動できていた。

| 良かった点 | 改良が必要な点 | |

| 縫工班 |

・バーコードリーダー」の操作に興味を持てたので、 頒布活動にいつもより積極的に参加した。 ・頒布会での活動が増えて良かった。 |

・「バーコードリーダー」の読み込み確認音を確認できず、 何度も読み込み操作をしてしまった。 ・お客さんに気を取られ、手元を見ない事があり、上手くバーコードを 読み込めない事があった。 |

| 窯業班 |

・バーコードの作り(印刷・切る等)の頒布に関わる 活動が増えて良かった。 ・計算(電卓の利用)をしないで素早く会計が |

・バーコードを手に持って操作したので、読み取り操作が難しかった。 ・バーコードの紙の色を変えて、生徒自身が判断できるよう にした方が 良かった。 |

(4)反省を生かして

夏まつり」の頒布会の反省を生かして、縫工班で「全方向バーコードリーダー」を使用した。前回使用したバーコードリーダーと

異なりバーコードを読み取る赤外線が数多く出ている為、袋に入れた「製品カード」をバーコードリーダーの前に差し出すだけで

読み取る事ができ、入力ミスが極端に少なくなった。確認音も前回の物よりも大きな音が出るので、2重読み込みが一度もなかった。

生徒も1・2度前日に使用方法を確認しただけで、自信を持って活動していた。電卓で会計活動を行う時よりも、お客さんに自信を持って

「○○円です。」とはっきりと伝える事ができた。バーコードリーダーやコンピュータの利用は、買い物客の興味関心も高くシステムの

操作を自慢げに楽しんでいる様子も見られた。

「多方向性のリーダー」

「多方向性のリーダー」

しかし、教師が支援を行う部分がまだあり、生徒自身が一人で会計活動を行うためには多くの改良が必要と感じている。

バーコードが入力された時に、「製品名や金額を読み上げる」「合計金額・受け取った金額・お釣りの読み上げ」等、

生徒のニーズに合わせて変更できる様にする事が大切だと考える。障害の程度にかかわらず、常に精一杯力を発揮できる状況を

作るための補助機器となるように近づけていきたい。

Ⅴ まとめ

1.知的障害児が扱いやすい入力装置やソフトウェアについて

(1)入力装置について

入力操作が容易で選択の範囲が限定されている物ほど効果的であった。これは、学習内容と入力操作のつながりを容易に理解した

からだと思われる。スイッチの形状や絵柄の工夫も子ども達の興味関心を高め、自発的な活動を引き出すことができた。

具体物操作が入力操作となる「赤外線スイッチ」「パラレルポート汎用インターフェース用のスイッチ」「バーコードリーダー」は、

作業学習等にも利用でき汎用性が高い。

(2)ソフトウェアについて

入力装置と同様に、操作の結果が画像や音に表れ容易に内容が理解できる物が効果的であった。画像は写真やイラストが表示され動きが

大きいもの、音は画像の動きに合わせた音声や効果音が鳴るものに興味関心が高く、内容の習得度に影響が見られた。

2.よりよいコンピュータの活用方法について

(1)「活動を楽しみにする」方法について

コンピュータの利用により、学習内容の細分化と繰り返しの活動を多くすることで学習の見通しが持ちやすくなった。

一人ひとりの能力に合わせた内容は、できる喜びを感じ成就感を高めることができたと思われる。この様な子ども達の自発的に取り組む

姿を引き出せる方法が「活動を楽しみにする」というねらいに迫る物であると考えられる。

(2)「精一杯力を発揮する」方法について

障害の程度や能力にかかわらず、自分の力で成し遂げられるような作業学習は「精一杯、力を発揮する」大切な要因である。

この気持ちをより充実させるためにコンピュータを利用した教材教具が有効であると考える。

3.本研究を振り返って

社会情勢や教育情勢を考慮すると学校教育におけるコンピュータ活用は必要不可欠なものになっている。今回の研究では、

入力装置・ソフトウェアの改良・工夫に努めながら関係諸氏との協力の大切さを学んだ。子ども達の可能性を高めて行くためには、

今後も関係諸般と連携を密にし自立的な活動を促せるような方法を探って行きたい。

~ おわりに ~

本研究を進めるにあたり、研究室に暖かく迎え入れご指導頂きました日本大学理工学部吉川浩先生、千葉県特殊教育センターの先生方、

千葉県立富里養護学校原口晶人先生、高等学校理科部会オペアンプ研究会の先生方、そして、吉川研究室の学生諸氏に謹んで御礼申し上げます。

また、在籍校の校長先生をはじめ諸先生方、並びに子ども達に心から御礼申し上げます。

<参考文献>

羽山:神田:小田(1998)・月刊アスキー1998/9別冊付録 Word・Excel・一太郎・秀丸マクロ大全.(株)アスキー

河西朝雄(1999)VisualBasic.6.0初級プログラミング入門[上].技術評論社

中島省吾(1999)誰でもできるVisual Basic6.0入門「電子紙芝居で覚えるサウンド&テクニック」.(株)アスキー

馬場光司(1995)コンピュータを利用した生活単元学習と入出力装置の工夫.千葉特殊教育89号,16-19