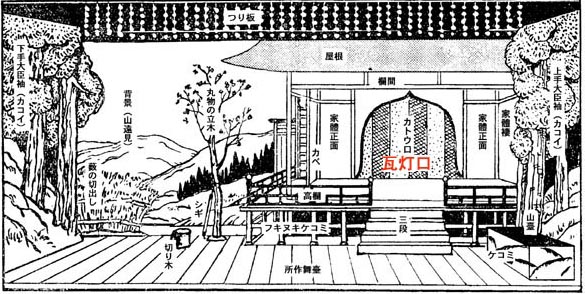

舞台機構図・・名前をクリックして下さい。説明項目へジャンプします。

|

演出を担当するものとして、常識として知っていなければならない演劇・舞台用語を網羅してみます。 もしこの項目で、足りないもの、加えた方が良いと思われるものがあったら是非ご連絡ください。 |

| 参考文献 | ||

| 『日本舞踊総覧』日本週報社 『歌舞伎事典』講談社 他 |

『現代歌舞伎舞台の名称・用語(2)』 |

|

舞台機構図・・名前をクリックして下さい。説明項目へジャンプします。 |

| かこい | 「圍」(かこい): |

大臣柱とプロセミアム・アーチとの間に置く張物。舞台を広く飾る場合には背景が連続の道具を使う。 大臣前見切り、京阪ではあてものと呼ぶ。 |

|

| かとうぐち | 「瓦燈口」: |

寺院の窓のような、釣鐘形の出入り口 |

|

| かすがい | 「かすがい (通称ガチ・ガイ)」: |

大道具の合わせ目をとめたり、舞台床に張物の根の方(下の方)をとめるのに使う。 張物と張物をつなげるには釘を使ってもよいわけであるが、かすがいの方が大きいので 作業がしやすく、また道具を解体するときにたいへん早くかすがいをはずすことができる。 ただしあまり大きなかすがいだと、大道具の材木をひどく痛めてしまうから10センチぐらいの かすがいを使う方がよい。 |

|

| かみて・しもて | 「上手・下手」: |

客席より舞台に向かって右側を上手。 客席より舞台に向かって左側を下手。 外国では舞台から客席に向かって右側をライトハンド、左側をレフトハンドという。 |

|

| きりかぶ | 「切かぶ」: |

切り株形で、演技者が座ったり物を置いたりして使う。同様のものに座れるぐらいの岩の形の『捨て石』がある。 |

|

| きりだし | 「切出し」: |

張物がある基準寸法にもとづいた方形であるのに対して立木、草など、 あるいは紋様ふうにいろいろな不定形の型に切りぬいて彩色したもので、 ベニヤ板、ボール紙、ブリキなどを使う。張物や切出しのように表面の平らなものを平目という。 |

「切出し」

「切出し」

|

| けこみ | 「ケコミ」: |

二重の下部、床の側面を覆う張りもの。 |

|

| さんだん | 「三段」: |

幅3尺、高さ蹴上げ7寸上がり、踏込み8寸の3段で、高ニ重に昇る階段に用いる。また日本舞踊の幕切れに、 緋毛氈に包んでその上に演者が昇って見得を切る時などに利用する台。 |

|

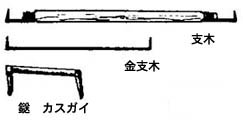

| しぎ かなしぎ |

「支木・心木 金支木」: |

支木・心木 張物や切出しを舞台に固定して立てる役割りをするもので、長さは1メートルから2メートルくらい。 4〜5センチ角くらいの材木の両端に、12センチか15センチぐらいのかすがいを取付け、 これを針金か鋼鉄の環でとめておく。この一方のかすがいを張物や切出しの裏の骨材の 部分に打ちこみ、一方を舞台床に打つことによって固定して立てる。このとき、舞台床には、 できるだけ板の合わせ目に打つようにする。 金支木 立木や柱など、客席から見えるところに支木を打たなければならないときに使う。 長さ60センチから90センチぐらいのものでかすがいの大きなものであるが、 ふつう市販していないから鉄工所などであつらえねぱならない。 |

「支木」  「支木の種類」  「金支木」 |

| しょさだい | 「所作台 置舞台」: |

日本舞踊などの時に足すべり、足拍子の効果を上げるため、一面に敷き詰める4寸高の二重舞台。 幅3尺、長さ1丈、または2間の2種類ある。板は桧で厚みは6分から7分。工作方法でしなうようになっている。 |

|

| つま | 「褄」: |

舞台に屋台を組んだとき、正面に対して直角に接続させた張物(壁、欄干など)をいう。 正面の張物は片面張りであるのに対して、褄は両面張りの場合が多い。 |

|

| つりもの | 「吊り物」: |

舞台の上部から吊る大道具のすべてをいう。切出しや半丸の立木をたてて、 枝だけ上から吊る場合なども考えられる。 |

「吊り物」 |

| とおみ | 「遠見」: |

舞台背景のうち、遠景を描いたもの。その描かれたものにより、 野遠見、山遠見、町屋遠見、波遠見、宮遠見、庭遠見などと呼ぶ。 |

遠見 |

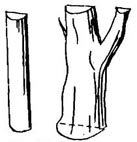

| はんまるもの | 「半丸物」: |

立木や、丸柱など観客に見える側だけ立体的に作ったもの。 |

「半丸物」 |

| ひなだん | 「雛段」: |

山台を2段にして上段に唄い手と三味線方、下段に囃子連中が乗るようにしたもの。 緋毛氈をかけた具合が雛段に似ていることから。 |

松羽目物の雛壇 |

| まるもの | 「丸物」: |

四方から見ても差しつかえないように立体的につくったもの。 |

|

| やまだい | 「浄瑠璃台・山台」: |

伴奏音楽者の乗る台。定式の台の高さで組み立てられる。 山台の名称は、その台のケコミに山の絵が描いてあったことからと言われる。 |

|

| TOPへもどる |

| 演劇ラボ |