|

演出を担当するものとして、常識として知っていなければならない演劇・舞台用語を網羅してみます。 もし足りないもの、加えた方が良いと思われるものがあったら是非ご連絡ください。 |

| 参考文献 | ||

| 『日本舞踊総覧』日本週報社 『歌舞伎事典』講談社 他 |

|

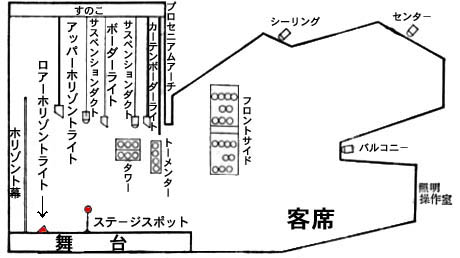

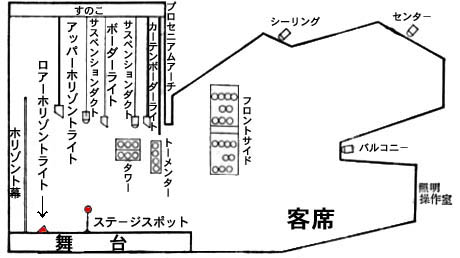

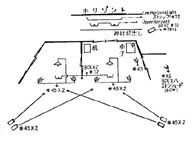

| 舞台照明器具配置図 |

| あーくらいと | 「アークライト」: |

照明用語。 arclampは炭素電極間の放電によるもので、 白熱電球よりも古くから各種の照明として用いられた。 今日では取り扱いの容易な新しい放電管として、 クセノンアーク灯などが実用化されている。 |

アークライト |

| あかりあわせ | 「照明合せ」: |

照明用語。 舞台照明は、劇場の実際の大きさの中でしか実施できないために、紙の上の計画だけで全てを決定できないし、 模型を作っても、実際の場合とは違ってしまうのが普通。 それだけに舞台稽古に先だって舞台装置を入れて、色彩、吊り込んだ照明器具の位置、角度、光束の広がり、 全体の明暗の決定などを順次行なって、照明計画が最終的に終了するわけである。 演出者、美術担当者も立ち合って、その承認を得る。 その後に俳優を入れて舞台稽古が行なわれるが、ここでまた俳優の動きに応じた修正、 照明変化のタイミングなど、必要な個所はくり返しテストして、オペレーター全員が照明計画を納得するようにする。 |

|

| あかりてん | 「明転」: |

照明が消えずに残ったまま道具転換が行なわれる。 写実的な舞台では行なわないが、歌舞伎とか様式化されたミュージカルなどでは、 しばしば行なわれる。 まったく照明を暗くしない場合と、中途を相当暗くして、また明るくするやり方とがある。 ショーなどで行なう舞台進行中の照明の変化は明転ではなく、この場合は普通ライトチェンジという。 |

|

| あんてん | 「暗転」: |

舞台と客席の照明を消して、暗闇のうちに道具を飾り換え、または舞台を回して舞台転換をすること。 この反対に場内を明るいままに舞台転換することを明転(あかりてん)という。 |

|

| いろおんど | 「色温度」: |

照明用語。『しきおんど』ともいう。通常の白色光は太陽光を基準にするが、 舞台では白熱電球が使われ、やや黄色。これは光源の温度放射が低いからで、測る単位をケルビン(K゜)という。 太陽光は5.000〜6.000に対して、白熱電球は2.500〜3.000ケルビン。 |

|

| いろわく | 「色枠」: |

照明用語。カラーフィルターを挟む枠。カラーフレーム、シートとも呼び、照明器具の前面に挿入する。 |

|

| えすえす | 「SS」: | 照明用語。ステージ上のスタンドスポットライト。 舞台上にスタンドまたは移動タワーを用いて使う。移動用が原則。 |

スタンドスポットライト |

| おーばーらっぷ | 「O・L」: |

照明効果用語。 オーバーラップの略、一つの色をしだいに消すのと同時に 他の色をしだいに強く出して色の入れ替えをする操作のこと。 音響効果用語。 オーバーラップの略、一つの音をしだいに消すのと同時に 他の音をしだいに出して音の入れ替えをする操作のこと。 |

|

| おふ・おん | 「OFF」・「ON」: |

音響効果用語。 「OFF」=遠くのこと。音量でいえば小さくすること。 「ON」=近くのこと。音量でいえは大きくすること。 |

|

| おぺれーたー | 「オペレーター」: |

劇場において、実際に器具の操作の仕事をする人。 劇の内容を熟知していることはもちろん必要であるが、同時に定められたプランを 正しく実行する正確さと、進行してゆく劇の流れに機敏に対応できることが要求される。 自分一人の気まぐれや、その日の出来心で操作するようなことは 演劇全体のアンサンブルを破壊することで、もっとも慎しむべきことである。 また劇場に専門の担当者がいる場合には、その人の指示を守ることも大切なことである。 |

|

| おんたいむ | 「ON TIME」: |

舞台用語。定刻どおり、約束の時間のとおり。定時刻になった。 |

|

| かっとあうと・かっといん | 「C・O」「C・I」: |

照明、音響操作用語。 カット・アウト。キッカケでポツンと照明や音を消すこと。 カット・イン。キッカケで一定の照明や音量をポンと出すこと。 照明ではカーテンコールなどで使われる。 音響では汽笛の音とか爆発音などをこの方法で出す。 スイッチイン、スイッチアウトともいう。 |

|

| からーふぃるたー | 「カラーフィルター」: |

照明用語。 color filterは色光を得るために用いるフィルター。色相数は約80種類。 独自の番号表示により分類されている。色相フィルターのほかに 色温度数変換用のコンバージョンフィルター、ブラックライトと呼ばれる可視光線を遮断し 紫外線のみを透過するUVフィルターなどがある。 |

|

| ぎゃらりー | 「ギャラリー」: |

舞台上部の周辺回廊。スポットライトを固定でき、 舞台側面上部からの照明が可能となる。 |

|

| きゅー | 「キュー(Q)」: |

cueは合図、きっかけのこと。舞台では俳優の登場から 演技、照明、音楽効果、道具などの進行の指示をいう。 演出プランにしたがい舞台監督が統括する。 |

|

| さきだま | 「先玉」: |

照明用語。対物レンズ。幻灯器のスライド(種板)を投影する時に、 先端に取り付ける各種の焦点距離をもつ凸レンズ。 |

|

| さすぺんしょん らいと |

「サスペンション ライト」: |

照明用語。suspension light は舞台上部に設置する舞台照明器具の総称。 主としてスポットライトを使用する。 取り付ける舞台機構として、照明用ブリッジ、ボータルタワー、 フライダクト、回路付きバトンがある。 |

サスペンションライト |

| じあかり | 「地明かり」: |

照明設計の中で、演技面を中心に各場合に共通して使用できるライトの基本配置 |

|

| しょうど | 「照度」: |

照明用語。 光が照射された際の物体表面における明るさの度合。単位にはルクスを用いる。 物の形が判別できるのは10ルクス以上、物の動きの識別には150ルクス以上、 表情まで明瞭に見えるのは2000ルクス以上が必要とされている。計測には照度計(ルクスメーター)がある。 |

|

| しょうめいしこみず | 「照明仕込図」: |

照明用語。 舞台平面図に、特定の照明プランのために必要な照明器具の配列、 ライトの種類、位置、台数、指定のカラーフィルターの番号などを記号で表記した配置図。 |

照明仕込図 |

| しょうめいそうさたく | 「照明操作卓」: |

照明用語。主として調光操作を行うために調光卓ともいう。 |

|

| しょうめいぷらん | 「照明プラン」: |

照明用語。照明プランナーは、演出等の意図を通じ、また舞台美術の具体的な設計図にもとづいて、照明プランを提出する。 照明プランは、照明用台本に劇の全体および各場面の季節、天候、時間などの照明条件を明示し、照明変化の個所を明示する。 また劇場の照明設備にもとづいた照明器具配置計画図を書く(照明仕込図)。 これは、全体のものと各場面ごとのものと二通りに分けられることもある。 また別にQシートと呼ぶ、各Qにしたがって照明各パートの仕事を明示した表を加えることもある。 |

|

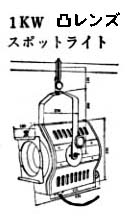

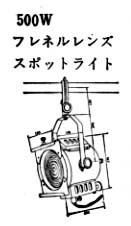

| すぽっとらいと | 「スポットライト」: |

照明用語。Spot Lightは、光源の光を反射鏡やレンズにより集光し、照射する照明器具。 光源、反射鏡、レンズなどの組合せで、非常に多くの種類のスポットライトがある。 |

|

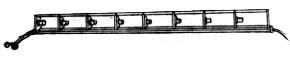

| すとりっぷらいと | 「ストリップ ライト」: |

照明用語。 Strip Lightは、可搬式のフラッドライトです。 1.8メートルの長さの樋形が9灯3回路に仕切られたものもあります。 |

ストリップライト |

| たわー | 「タワー」: |

舞台上手・下手の袖に備えつけられる一対の設備。スポットライトを固定でき、 舞台側面上部からの照明が可能となる。 |

|

| ちょうこうき | 「調光器」: |

照明用語。照明器具の明るさを調節する器具。 |

|

| でぃまー | 「ディマー」: |

照明用語。調光器。個々の照明ユニットの照度を調整する装置。 調光器とは、ランプの光束を電気的に変化させる目的で、その電気回路に設ける装置のこと。 一般には、サイリスタを利用し、位相制御を行うことで電力を可変する。 |

|

| でぃまーばんく | 「ディマーバンク」: |

照明用語。水平に並べられたディマーの列。 |

|

| とーめんたー | 「トーメンター」: |

プロセニアムの間口を調節し、舞台脇を隠すためにプロセニアムの舞台側、 上手・下手に備えつけられる一対の細長い道具。スポットライトを固定できる。 |

|

| ぱっちんぐ | 「パッチング」: |

照明設備には多数の照明器具が負荷回路に接続されているが 、この負荷回路はさらに一定数の調光器に組み込まれる。 この組み込み機構をパッチング(patching)という。 各負荷回路がそれぞれの調光器と直結されている場合は必要ない。 |

|

| ばとん | 「バトン」: |

装置道具や照明器具を吊り物機構に取り付けるための横棒、金属パイプが用いられる。 battenという語は、元来小割木材を意味している。 いわゆる鉄管をさすにはアメリカでは正式にはpipebattenと言い、 イギリスではbarrelと言う。 |

|

| びーじー | 「B・G」: |

音響効果用語。 バック・グラウンド。劇の進行にかぶって流れる効果・音楽のこと。 |

ふぇいど・あうと | 「F・O(溶暗)」: |

照明用語。 照明をしだいに暗くして消してゆく。フェイド・インの逆である。 フェイド・インもそうだが、全体の照明を明るくしたり暗くしたりするばかりでなく、 舞台を局部的に一人の人物だけを明るくしたり暗くしたりもする。 この手法は、演出的にはそこを強調するための技法といえる。 ◆音響用語、じょじょに音を消すこと。 |

| ふぇいど・いん | 「F・I(溶明)」: |

◆照明用語。 真っ暗な舞台にしだいに照明がはいって明るくなっていき、指定の照明にきまる方法である。 簡単なようで、むずかしい技術で、明るくなってゆくスピード、いつ見えてくるか、といったタイミングなど、 劇のスタートをきめる照明だけに、演出、俳優、舞台監督ときちんと打ち合わせして、 何度もテストをする必要がある。また後方から明るくなって、一度シルエットになってから、 前の照明がはいってくるといった、一つの過程を、 二段階に分けて、見た目では連続した変化に見せるような技術を使うこともある。 ◆音響用語 ゆっくりと音が大きく聞こえてくる。 たとえば飛行機の音は、急に爆音大きく聞こえてはおかしい。 かすかに聞こえ始めてだんだんに大きくなる。このように音をゆっくりと入れてくること。 |

|

| ふぉろーすぽっと | 「フォロースポット」: |

照明用語。followspotは舞台上のおもな動きを照明で強調するスポットライトで、 おもに主役の演技を追うための操作をいう。舞台全般よりも強い照度を得るために放電光源を用い、 長焦点レンズを使うので灯具は大型になっている。 通称として、ピンホールフォロースポットを略してピンスポという。 |

|

| ふっとらいと | 「フットライト」: |

照明用語。舞台床面の前端に設けられた灯具で出演者を足元から照らす。 舞台を均一に照明でき、3〜4色の多色回路で構成される。 客の視線の障害にならないよう半埋込み、埋込みあるいは取り外し可能な設置方式が多い。 脚光ともいわれ、『脚光を浴びる』とは舞台に出るの意から、一躍社会の注目を集めることをいう。 |

フットライト |

| ふらっどらいと | 「フラッドライト」: |

広範囲に平均して光を配布するための照明器具の総称。光源から拡散する光を直接照射する。 ボーダーライト、フットライト、ホリゾントライトなどはこれに属する。 |

|

| ぶらっくらいと | 「ブラックライト」: |

照明用語。 紫外線を照射し蛍光発光させる。闇の中の骸骨の踊などに用いる。 |

|

| ふろんとらいと | 「フロントライト」: |

照明用語。front lightは観客席側に設けられた照明器具。客席灯(客電)とは異なる。 設置場所はフロントサイド(客席側方)シーリング(客席天井)バルコニー(2階以上の席の前端)などが多い。 舞台を前方から主にスポットライトで照射する。 |

|

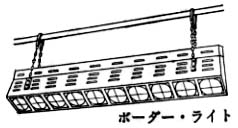

| ぼーだーらいと | 「ボーダーライト」: |

照明用語。ボーダーとは縁・境界のこと。プロセニアムアーチに平行に配置された、 舞台全体の均一な照明を行うために、舞台上部に数列にわたって吊るされた照明器具。 |

|

| らいと・おーぷん | 「L・O」: |

照明用語。ふつうに幕が開くことで、舞台内の照明は、きまった状態で幕が上がる。 フロント部分の照明だけは、幕の上がり方に合わせて点灯される。 |

|

| らいと・かーてん | 「L・C」: |

照明用語。ライト・オープンの逆で、幕が下がっても舞台内の照明はそのままになっている。 |

|

| らいとたわー | 「ライトタワー」: |

照明用語。舞台側方上から照射する照明器具設置の為<の可動式鉄製構造物。 |

|

| らいとぶりっじ | 「ライトブリッジ」: |

照明用語。照明器具操作作業用のブリッジ。 |

|

| めつぶし | 「目潰し」: |

舞台を見えなくするために客席に向けて放射される強いライト。 ライトカーテン |

|

| カラー・フィルターの番号と色相 | ||

| 番号 | 色相 | 使い方 |

| #0〜00 | 透明・乳白半透明 |

#0は舞台照明ではあまり使わない。#00は光の拡散に使う。 |

| #11〜16 | 濃いピンク〜薄いピンク |

夜明けなど地平線を染める。ショーや舞踊では多く使用する。 桜の花、はでな衣装などのアクセントに。 |

| #21〜25 | 濃い赤〜うすい赤 |

火を示したり、舞踊などの強い印象を与えるシーンに使用する。 |

| #31〜36 | 澄色、アンバー |

夕陽などの写実的な表現に使う。#31から#36へと赤みが少なくなる。 #34、#35、#36はランプ、ろうそくなどの燃焼焔を表わす色として非常に多く用いられる。 |

| #37・38 | 赤味の多いアンバー |

赤っぽい夕焼けなど、赤があざやかに発色するため写実的というより様式的な感覚を強める。#38のほうがうすい。 |

| #41〜45 | 黄色、ストロー |

#41〜43は黄色であり、写実的な照明に単独では使用しないが、舞踊やショーには逆に多く使われる。 #45は麦色であり、黄色味が目立たないので、電灯の補助色光として、もっとも多く使用される。 |

| #51〜59 | 青緑〜緑色 |

ゼラチンとプラスチック製のものとでは、見た目と発色上に媒質からくる相違があるから注意すること。 #53、#54は青緑色で、ホリゾントで空に深みを加えるのに使う。 #57も同じ使い方をするが、緑色が多いので明るく見える。#59は明るい緑。 |

| #61〜63 | 緑青色 |

海の色、深い樹の緑などに使う。また幻想的なシーンのベースライトにも緑色よりも他の色光との適応性が強い。 |

| #64〜66 | うすい緑がかった青 |

電球の白色が黄赤色がかっているのを補正する。 べ一スライトに青白色を使うときに使う。#64〜66と濃く緑が多くなる。 暗い照明で白っぽい照明を得るために非常に多く使う。 |

| #71〜77 | 濃青色 |

べ一スライトに使う。夜の照明にはダークプルーを使えば、暗いように見えて、視覚的には見える状態が作れる。 |

| #78〜79 | 淡青色 |

#78は月光、あるいは夜のシーンのフロント照明に使い、俳優の顔などがあまり青く染まるのを補正する。 ボーダーライトに#72と併用して、白色低圧のべ一スライトの補正用にも使う。井79は#64に近いうすいプルー。 |

| #82〜88 | 董色〜紫色 |

#82が赤の多い董色で、順次赤の少ないうすい紫になる。 非現実的な色なので写実的な舞台には単独では使用しないが、適量を混合すると、 ぜんたいのふん囲気が甘く、美しくなるので、舞踊やショーではよく用いられる。 |

| TOPへもどる |

| 演劇ラボ |