田辺信介氏研究紹介No.1

「生物蓄積性内分泌撹乱物質による地球規模の環境汚染」より

愛媛大学沿岸環境科学研究センター 田辺信介

化学物質による毒性被害を考えるために、愛媛大学沿岸環境科学研究センター 田辺信介氏の研究を3回に分けて紹介します。田辺氏のご協力に感謝します。「生物蓄積性内分泌撹乱物質による地球規模の環境汚染(陸水学雑誌Vol.64 No.3 2003年)」から抜粋し紹介します。詳細は「環境ホルモンの最前線」共著有斐閣選書をご覧下さい。

摘要

生物蓄積性内分泌撹乱物質として知られるPCBsやDDTsなど有機塩素化合物による環境汚染は地球規模で拡がり、海洋はこの種の物質の最終的な到達点であり溜まり場として機能することが明らかにされている。また生物の汚染、なかでもアザラシや鯨、アホウドリなどの海棲高等動物の汚染は顕在化しており、大量死など内分泌撹乱物質が原因と思われる異常も多数報告されている。海棲高等動物で見られる顕著な汚染と影響は、一部の薬物代謝酵素系の欠落など、この種の動物の特異な生理機能に原因がある。ヒトに比べ野性高等動物は、はるかに高い濃度でダイオキシン類を蓄積しており、そのリスクはヒトよりも野生生物において深刻化する怖れがある。内分泌撹乱物質によるヒトや生態系の汚染は今後途上国で拡大する可能性があり、その現状と課題について紹介する。

はじめに

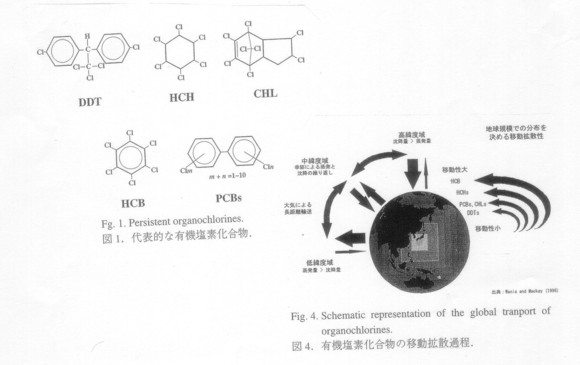

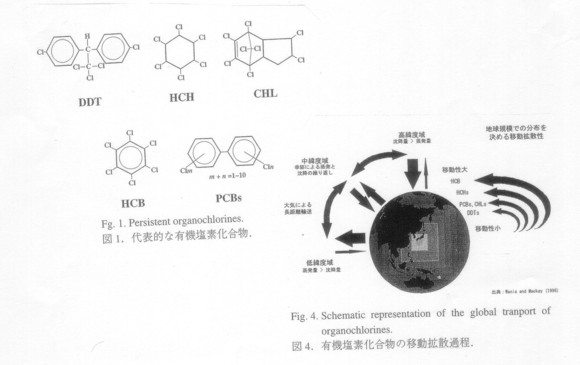

無数ともいえる化学物質の安全性について、個別に対応し対策を立てることは不可能に近いが、こうした化学物質を環境汚染の観点から整理分類する作業はいくつかの研究機関によって試みられてきた。ヒトの健康を問題にしたもの、生物蓄積性に注目したもの、海洋汚染を取り上げたものなど視点は様々であるが、共通していえることは、いずれも有機塩素化合物が高い位置にランクされていることである。なかでも代表的な内分泌撹乱物質として知られるPCB(ポリ塩化ビフェニール)やダイオキシンなどは、毒性が強く、生体内に容易に侵入し、そこに長期間とどまる性質があるため最も厄介な化学物質として関心を集めてきた。また、DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン),HCH(ヘキサクロロシクロヘキサン:商品名BHC)、CHL(ヘキサクロロベンゼン)など悪名高い農薬も有機塩素化合物の仲間である(Fig.1)。

この種の物質による海洋汚染の問題は1995年11月に約100ケ国の政府代表が参加してワシントンで開催された「海洋汚染防止政府間会合」でもとりあげられ、汚染の拡大を防ぐ具体策の検討が行動計画に盛り込まれた。また、国連環境計画(UNEP)は、有機塩素化合物による汚染が地球規模で広がったことに対処するために、西暦2004年をめどに環境汚染を防止する国際条約(POPs条約)の締結を提案している。有機塩素化合物は、地球規模の環境汚染が深刻化し、その防止対策の強化が国際レベルで求められている最も厄介な化学物質といってよい。

地球規模で拡大した汚染

著者と米国地質調査所のO’Shea博士は、これまでに報告された海の哺乳動物の化学物質汚染に関する論文を収集・整理し、検出された化学物質および動物種と個体数についてまとめた(O’Shea and Tanabe,1999)。初めて海棲哺乳動物から有機塩素化合物を検出した論文は1966年に発表され、南極のアザラシにDDTとその代謝物が残留していることを報告した(Sladen et al,1966;George and Frear,1966)。1990年代では、265種類の有機汚染物質と50種類の元素が海棲哺乳動物から検出されている。有機汚染物質の大半は有機塩素化合物で、17種類の鰭脚類と40種類の鯨類を含む総計5,529検体でその汚染が確認されている。検出された有機塩素化合物の中には、強毒性の内分泌撹乱物質として関心を集めているダイオキシンやジベンゾフラン、コプラナPCBなども含まれている。また、多環芳香族化合物、放射性核種、有機スズ化合物なども1990年代になってその残留が報告された。海棲哺乳動物の有機物汚染に関するこれまでの発表論文数は、18,000編を超えている。

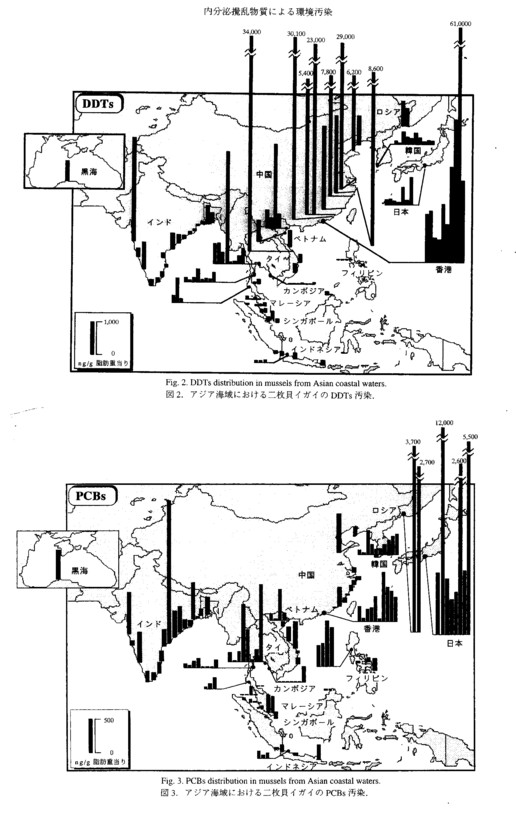

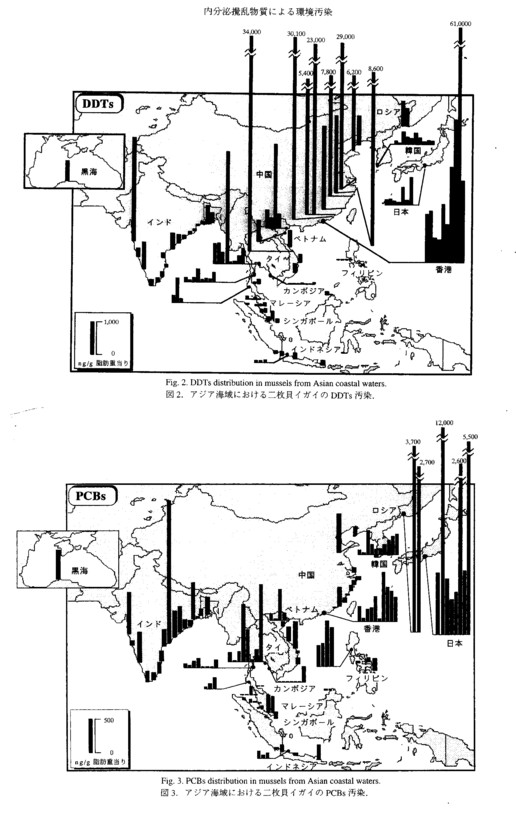

このように多数の有害物質が膨大な数と種類の海棲哺乳動物から検出された事実は、化学分析の技術が進歩したことに加え、この半世紀の間に化学物質の生産や利用が著しく拡大し、またその環境汚染も世界の隅々にまで拡がったことが背景にある。また最近になって、地球規模の海洋汚染を引き起こしやすい場で有機塩素化合物の利用が始まったことも要因としてあげられる。工業用材料や農薬として多用された有機塩素化合物の汚染源は陸上にあり、大気や水を媒体として広域輸送される。かってこの種の物質の生産と利用は先進工業国に集中していたため、北半球中緯度域で最高の汚染が認められた。ところが先進諸国における規制の強化と途上国の産業活動の拡大にともない、汚染の南北分布は最近変化した。Fig.2に示すよううに、アジアの沿岸で二枚貝のイガイを指標生物にしてモニタリング調査を実施したところ、有機塩素系農薬DDTsによる水質汚染は、熱帯・亜熱帯海域で顕在化していることが判明した。類似の結果は、HCHsでも認められた。先進国型の化学物質として注目を集めたPCBs(Fig.3)やCHLsは中緯度海域の汚染が進んでいるが、その分布は低緯度域にも拡大している(Monirith et al.,2003)。途上国の多くは熱帯・亜熱帯地域にある。南インドの水田地帯で有機塩素系殺虫剤HCHの散布試験を行なったところ、その90%以上はすみやかに大気に揮散し低緯度地域における化学物質の残留期間が短いことが判明した(Tanabe et al.,1991)こうした大気への活発な揮散は、熱帯・亜熱帯環境の化学物質汚染を軽減する効果はあるが、そこでの無秩序な利用は地球規模の汚染に大きな負荷をもたらすことになる。汚染源の南下は、世界の海洋に分布している海棲哺乳動物にとって最も厄介な場での化学物質利用がはじまったことを意味する。有機塩素化合物によるこの種の動物の汚染が顕在化した遠因として、地球の蒸発皿すなわち熱帯・亜熱帯地域における化学物質利用の増大があげられる。

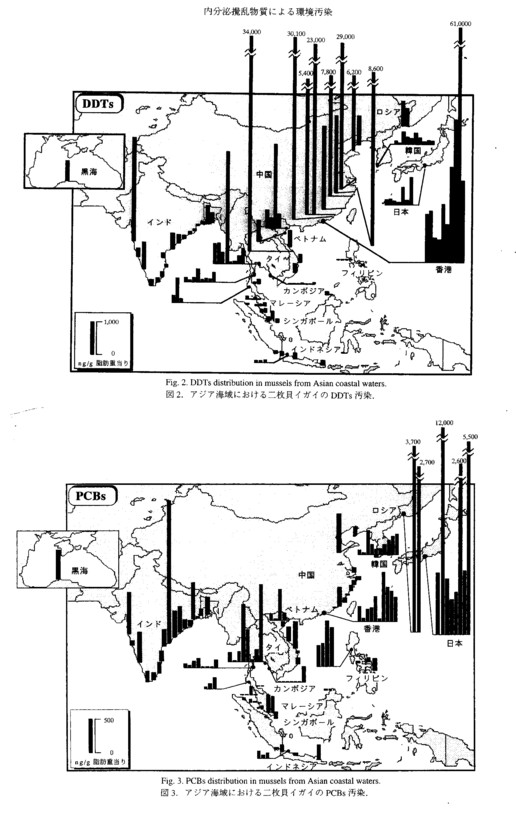

ところで、中低緯度地域で利用された有機塩素化合物はどのように広がり、最終的にどこに到達するのであろうか?残念ながらこうした疑問に応えられる研究は少ないが、その分布やゆくえを示唆した例はある。有機塩素化合物による外洋大気および表層海水の汚染を地球規模で調査した例は、農薬HCHsの残留濃度が最も高く、とくに北半球の汚染が顕在化していることを明らかにしている(Iwata et al.,1993)。興味深いことにHCHsの高濃度分布は、この殺虫剤が使用されている熱帯・亜熱帯周辺海域で認められるばかりでなく、北極周辺でも観察されこの傾向は大気より表層海水で顕著であった。

外洋環境では、有機塩素化合物の汚染分布と併せて大気・海水間での物質交換の研究も行われ、その地球規模でのゆくえが解析されている(Iwata et al.,1993 )。大気・海水間における有機塩素化合物のフラックス(移動量)を求めた研究では、ほとんどの海域で負の値が得られており大気から海水に活発に移行していることが明らかにされている。HCHsのような農薬の場合、汚染源に近い熱帯海域で大きなフラックスが認められることは当然であるが、北極のような汚染源から離れた海域でも大気から海水へ活発に流入している。北極域の海水が大きな負のフラックスを示す傾向はPCBsでも認められ、この事実は外洋の海水がこの種の物質の最終的な到達点として機能していることを示しており、とくに北極周辺の海水は有機塩素化合物のたまり場として重要な役割を演じていることが推察される(Fig.4)。このような海洋の特性は海棲哺乳動物が有害物質のはきだめに生息していることを意味し、この種の動物で多様な有機塩素化合物の蓄積が見られる一要因でもある。

戻る

戻る