| 土方歳三の丁稚奉公 「松坂屋いとう呉服店」跡 上野・松坂屋本館 東京都台東区上野3ー29 | ||

上野・松坂屋 |

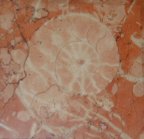

アンモナイトの化石 |

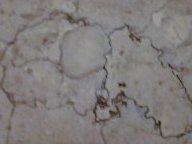

ベレムナイトの化石 |

| JR御徒町駅の北口に降りて、春日通りを左に進むと上野・松坂屋がある。この通りに面した松坂屋の本館は、昔からあった「いとう呉服店」の跡地に建てられている。 松坂屋は今からおよそ三九〇年前、慶長一六年(1611)の創業で、名古屋が発祥の地である。江戸に店を構えたのはおよそ二三〇年前の明和五年(1768)、元々あった松坂屋呉服店を譲りうけ、「松坂屋いとう呉服店」という名前になった。 弘化二年(1845)土方歳三が十一歳の時、この「松坂屋」へ丁稚奉公に出たが、ある時、番頭と衝突して喧嘩をしたあげく、そのまま店を飛び出してしまった。そして、なんと日野まで夜通し歩いて帰ってしまったという話が残っている。 |

短気な性格の歳三は松坂屋の店員として一年も勤まらなかったらしい。 店をもっと知りたいという好奇心から、受付け嬢に頼んで、企業研修用に刷られた松坂屋の歴史のコピーをもらう。すると、この建物には化石が含まれた立派な大理石が豊富に使われているらしい。ここで新選組探しはさておき、急遽、化石探しに時間を費やした(笑) 南館1階エレベーター乗り場の壁には、中世代を代表する化石の王様の「アンモナイト」、同じく地下に降りる階段壁面には、イカに似た姿の軟体動物(類足類)の「ベレムナイト」があった。その後、本館1階の大階段に移動する。ここには「貨幣石」と「ナガレサンゴ」があった。 |

白いテープで正方形に囲まれいるのでとても探しやすい。しかしながら、この場所は郷愁を誘うようなレトロティックな階段であった。 エレベーターも歴史の重みを感じさせる作りになっている。これが大正ロマンというものか?いや昭和初期か?時代考証は定かではない(笑)と、ブツブツつぶやきながら写真を撮りつつ、屋上へと向かった。 本館屋上には「靏護稲荷」(かくごいなり)という社があった。なんでも鶯谷駅近くの稲荷を分霊したものらしい。狐は火を防ぐ神としても知られ、二千戸の家屋が消失した大正14年の「日暮里の大火」でも社殿を含む一帯が無事であったという。 |

貨幣石 |

ナガレサンゴの化石 |

本館1階の大階段 |

エレベーターの天井 |

エレベーターのドア |

「靏護稲荷」(かくごいなり) |