あきる野座解説

あきる野座解説 更新平成22年09月29日 ← 平成17年10月05日

更新平成22年09月29日 ← 平成17年10月05日[リンク集詳細] [あきる野座] [歌舞伎] [あきる野座絵葉書] [民俗芸能] [歌舞伎リンク]

あきる野座の歴史

あきる野座の歴史秋川歌舞伎「あきる野座」は二宮歌舞伎の流れをくむ歌舞伎一座です。平成4年9月から始まった学校5日制を受けて、校外における児童生徒の健全育成の一環として、また首都東京で唯一の農村歌舞伎の伝統継承を目指して発足しました。二宮歌舞伎の継承者栗沢一座の市川増三郎師の指導を受け、平成5年10月のTAMAアリーナ旗揚げ公演を成功させました。現在まで30数回の公演をもち(年2〜4回公演)、役者も第二世代に引き継がれています。

平成9年から「あきる野座」という座名を採用し、念願であった大人歌舞伎の活動をスタートさせ、8月に「義経千本櫻 −伏見稲荷鳥居前の場−」で大人歌舞伎の旗揚げ公演を成功させました。

「あきる野座」は現在100余名の保存会員と幼児(3歳)から小、中、高校生、さらには70歳過ぎの熟年者まで約70名の座員を擁する団体に成長し、一昨年(97年)8月の公演から役者・チョボ・下座・舞台・道具・衣裳・かつらなどのすべてにわたって「オール自前公演」を実現させることができました。

「あきる野座」の演目は子供歌舞伎「絵本太功記二段目 本能寺の場」と「絵本太功記十段目 尼崎閑居の場」そして大人歌舞伎の「義経千本櫻 伏見稲荷鳥居前の場」の三本です。「絵本太功記二段目」はこの百年、東京歌舞伎座でも上演されたことのない貴重な演目です。

現在は白梼山師が座頭を務め、平成22年「菅原伝授手習鏡・寺子屋の段」をあきる野市ふれあいセンターで初演(予定)、そのあと川崎市民家園で再演予定です。

「二宮歌舞伎とは」 あきる野市(元秋川市)二宮神社の神楽師である、古谷家(尾上紋昇師)が明治時代に歌舞伎を始めました。古谷家は説経節もやっており車人形も伝承していました。その後新派をやるグループ栗沢家が独立分派(大正10年頃)して二座で芸を競い合っていました。

古谷家は戦後歌舞伎をやめてしまったが、栗沢家(市川増三郎師)は戦後も一座をくみ八王子や所沢付近で興行したそうです。第二次大戦後人々の生活が安定してくると素人芝居がはやり、そのあとプロの一座の歌舞伎が流行ったそうですが、映画テレビが普及するとすたれてきて、義太夫が出来なくなると中断してしまいました。

平成になりあきる野市(当時秋川市)が栗沢家の歌舞伎道具を調査し、復活上演できることがわかりました。市川増三郎師の指導により子供歌舞伎がはじまりました。

平成11年9月あきる野座振り付け師野口裕教師に古谷一座の名跡”尾上紋昇”が贈られ、平成12年3月には東京都無形文化財にも指定され、名実ともに「あきる野座」は秋川歌舞伎の後継者になりました。

あきる野市には歌舞伎を上演できる団体が、3団体あることになります。

1・市川増三郎一座(栗沢一座・プロ)

2・菅生舞台師の一座(菅生歌舞伎・市川一座の指導と自主練習)

3・秋川歌舞伎「あきる野座」(市川一座から指導をうけ、その後古谷一座の名跡を継ぐ)

(古谷家で伝えていた、車人形は埼玉県三芳町の「竹間沢車人形」に伝承され、神楽は山梨県小菅村の神社に伝承されており、両方とも定期的に上演されています。)

(あきる野座発行パンフレット・多摩のあゆみ(たましん資料)を参考にしました。)

演目解説

演目解説

『絵本太功記二段目 本能寺の場』

人形浄瑠璃をもとにして寛政12年に大阪で初演された。本能寺の変から光秀の死までを、6月1日から13日までの話として、

一日一段ずつに構成して作った物語の二段目(2日目)です。

本能寺で小田春長(織田信長のこと)は、側室阿能の局と三法師の君、家臣の森蘭丸、僧儀坊たちと酒宴をひらきます。

酒宴が終わった夜更け、謀反をおこした武智光秀(明智光秀のこと)の軍勢に攻め入られます。

三法師は僧儀坊と阿能の局と抜け落ちますが、敵の縁につながる我が身の潔白を明かすために腰元しのぶは自害し、

恋人蘭丸の腕のなかで息絶えます。阿能の局は僧儀坊の裏切りによって命を落とし、僧儀坊もまた蘭丸によって成敗されるのでした。

忠臣森蘭丸、力丸兄弟の奮戦もむなしく、春長は光秀に首を打たれ、蘭丸は光秀の家臣安田作兵衛と一騎打ちをしますが、そこへ春長の首を持って光秀が登場、

互いに後日の決戦を誓い合ったところで幕となります。

『絵本太功記十段目 尼ヶ崎閑居の場』

人形浄瑠璃をもとにして寛政12年に大阪で初演された。本能寺の変から光秀の死までを、6月1日から13日までの話として、一日一段ずつに構成して作った物語の十日目です。

この十段目は「太十」と呼ばれ、出演する各役者に見せ場があり、農村歌舞伎(地芝居)では必ずといってよいほど上演される演目です。本歌舞伎でも襲名披露公演等で上演される人気演目です。

幕があくと地元の農民が数人出て山崎の合戦の話をする場面があるが、この場面は省略されることが多い。(あきる野座では時々上演)

武智十兵衛光秀の母皐月が住む尼ヶ崎の閑居で、百姓たちが帰り支度をして家からでてくる。そのあとに十次郎光義が父を助けるため出陣の挨拶を母の皐月にするために鎧櫃を持たせ登場する。

初陣で死ぬ覚悟をしている子のために、親たちが許嫁の初菊との祝言の杯事をさせる。そして初菊の悲しみを背に受けながら十次郎は出陣する。

一方、前の場で襲撃された久吉が旅僧に身を変え、一夜の宿を求めるふりをして登場する。やりとりがあったあと、久吉が饅頭をのどにつかえる場面があったりしてこの場面がおわる。

十兵衛光秀は久吉が自分の家に厄介になっていることを見破り、竹槍を作り自分の家に忍び寄る。風呂場の外から竹槍で一突きすると、女の悲鳴、突いた相手は自分の母の皐月だった。

主君を殺した十兵衛光秀を諫めるために、母皐月の覚悟の芝居だった。

そこえ深手を負った十次郎光義が戻ってくる。ここからが一番の見せ場で、ドラマが展開して行く。新妻初菊の悲しみ、祖母(皐月)と孫(光義)の死、それを無視しようとしてふるまう、十兵衛光秀。女たちが退場すると、遠くから聞こえる陣太鼓のひびき。舞台が回ると久吉が装束を改めて四天王と共に登場、さらに軍兵を従えて加藤正清が花道から登場する。やりとりがあって、一同山崎での決戦を誓いあって幕となる。

『義経千本桜 伏見稲荷鳥居前の場』

丸本歌舞伎の三大名作の一つ、義経一行が伏見稲荷へ着いたとき、静が追いかけてくる。そこえ弁慶も到着、義経は堀川御所での弁慶を打擲(ちょうちゃく:なぐること)し行動を責めるが、忠義から出たことなので弁慶をゆるして友に加える。 しかし静は足手まといとして同行を赦されない。

義経は静に初音の鼓を与えて、静を道ばたの木に縛りつけて、義経一行は落ちて行く。

土佐坊の家来早見の藤太家来をつれて登場、鼓と静を奪いとろうとする。早見の藤太のコミカルな演技が見物である。この場面で忠信が登場して藤太を追い払う。(じつは忠信は狐の化身で、自分の親が小鼓の皮に使われているので、鼓をしたってあらわれた。(狐忠信・原作者は義経を義=ぎ、経=つね、からヒントをえたと言われている)この様子を物陰で見ていた義経は、忠信に源九郎という名と鎧を与え、静と初音の鼓を預けて大物浦へと落ちて行く。(この場面は能の「舟弁慶」の前半部を扱っているが、歌舞伎では別に能から取った、まつはめ物の「舟弁慶」がある)

秋川版 『義経千本桜 伏見稲荷鳥居前の場』

秋川版の特徴は最初の部分の弁慶打擲(ちょうちゃく)部をカットし、早見の藤太の登場して静御前とのやりとりに小笹というツレが登場して場面をもりあげる。それから最後の狐六法の前のところに忠信が狐の化身であり、初音の鼓が狐忠信の親狐から作られたことを語る部分が入り、話を理解しやすくした。

[静は同道を許されず木に縛り付けられる] [早見の藤太へ袖の下を渡す小笹と静] [狐忠信にこらしめられる早見の藤太と静]

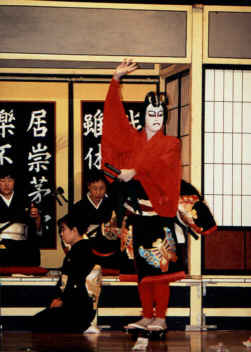

歌舞伎舞踏 『 雨 の 五 郎 』

菅生組立舞台

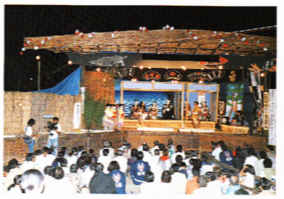

菅生組立舞台 菅生組立舞台はあきる野市菅生地区に伝承されている組立式の回り舞台付きの歌舞伎舞台です。組立には釘は使わず縄で縛って組み立てます。正勝神社例祭に組み立てられることが多い。

菅生組立舞台はあきる野市菅生地区に伝承されている組立式の回り舞台付きの歌舞伎舞台です。組立には釘は使わず縄で縛って組み立てます。正勝神社例祭に組み立てられることが多い。間口八間と六間の舞台を作ることが出来、東京都の民俗文化財に指定されており、1年に1度位組み立てられ、技術が伝承されています。この舞台の特徴は小屋の部分が回転出来るようになっており回り舞台と同じ効果が表現できます。

舞台を組み立てる人を舞台師と呼び、祭の時、地区総出で組み立てる(主に地元の正勝神社祭礼時(9月末頃)に組み立てられている。舞台では地元の人たちの軽演劇風芝居と、舞台師さんたちが舞台を組み立てるだけではつまらないと言うことで、市川増三郎師から教わった「寿曽我之対面」や「絵本太功記十段目」を上演している。

また「あきる野座」の子供歌舞伎が上演されることもある。

二宮神社組立舞台

二宮神社組立舞台 二宮神社組立舞台はあきる野市二宮神社地区に伝承されている組立舞台です。祭の前の日曜日に男衆数十人で神社境内に組み立てます。

二宮神社組立舞台はあきる野市二宮神社地区に伝承されている組立舞台です。祭の前の日曜日に男衆数十人で神社境内に組み立てます。歌舞伎用の大道具は祭の前日頃仕込みます。

旧舞台は神社本殿右側に組み立てましたが、2005年9月9日のしょうが祭より新組立舞台になりました。新舞台の組立場所は新社務所右側の空き地に組立ます。なを旧舞台は約百年くらい使用しました。

あきる野座グッズ

あきる野座グッズ秋川歌舞伎「あきる野座」の財政を援助するために作られたものです。

現在のグッズ

絵葉書「あきる野座名演集」

第二集の発行を考えております。

秋川歌舞伎上演記録

秋川歌舞伎上演記録 秋川歌舞伎の上演記録を復活後からまとめてみた。

秋川歌舞伎の上演記録を復活後からまとめてみた。 平成4年10月25日 秋川市政20周年記念いまよみがえる農村歌舞伎 − 秋川歌舞伎復活公演

平成4年10月25日 秋川市政20周年記念いまよみがえる農村歌舞伎 − 秋川歌舞伎復活公演市川増三郎一座「絵本太功記十段目」

秋川歌舞伎あきる野座上演記録へ→

秋川歌舞伎あきる野座上演記録へ→

あきる野座「あきる野座」