バルティモア・ガス&エレクトリック社が所有し、運転するカルバートクリフスは、

米国で最初に運転認可更新申請を行った原子力発電プラントである。メリーランド州

のラスビーに位置し、出力がそれぞれ860 Mweの PWR 2基は、コンバッション・エ

ンジニアリング(現在はABBコンバッション・エンジニアリングの原子力部門)によっ

て製造された。1号炉は1974年に、2号炉は1976年にそれぞれ運転を開始した。

カルバートクリフスは圧力容器の脆化問題にどう対処したか

ニュークリアエンジニアリング

インターナショナル

ボルチモア・ガス&エレクトリック(BGE)社のカルバートクリフスは、米国で運転認可更新を最初に申請した原子力発電プラントである。BGE

は、認可更新の申請に当たって、プラント全般にわたり大規模な技術評価を実施しなければならなかった。最も重要でかつ厄介な問題の1つに原子炉圧力容器の中性子脆化事象があった。この問題を解決するため、

BGE は、さらなる20年の延長運転に対し、原子炉圧力容器がNRCの課す厳しい安全基準に適合することを論理的に証明できる解析手法の開発に取り組んだ。

バルティモア・ガス&エレクトリック社が所有し、運転するカルバートクリフスは、

米国で最初に運転認可更新申請を行った原子力発電プラントである。メリーランド州

のラスビーに位置し、出力がそれぞれ860 Mweの

PWR 2基は、コンバッション・エ

ンジニアリング(現在はABBコンバッション・エンジニアリングの原子力部門)によっ

て製造された。1号炉は1974年に、2号炉は1976年にそれぞれ運転を開始した。

原子力発電プラントは、米国の原子力規制委員会(NRC)によって最初の40年間の運転期間が認可される。運転期間を延長するためには、さらに20年にわたる延長運転申請をNRCに提出しなければならなくなる。1974年と1976年にそれぞれ運転を開始したカルバートクリフスのプラント2基は、認可運転期間の終了までにまだ十分な余裕が残されているが、BGEが延長申請に踏み切った背景には、今回の運転認可更新申請はNRCが取り扱う最初のケースになることから、最終結論が下されるまでに、かなり長期の審査が必要になるのではないかとの思惑があった。

経年劣化問題のうちでその最大のものは、圧力容器の脆化事象である。圧力容器の円筒部は、運転中に高速(E>1MeV)中性子束(>1010

n/㎝2 s)にさらされているため、中性子照射脆化の発生の可能性が高くなる。このような高レベルの高速中性子照射によって、吸収エネルギーの低下や、脆性破壊遷移温度の大幅上昇がもたらされるようになる。産業界やNRCによる調査結果から、中性子照射脆化に対する感受性は、銅やニッケルなどの不純物の含有量に大きな影響を受けることが明らかになった。

圧力容器材の評価

圧力容器材の中性子照射脆化にかかわる感受性評価は、NRC規則(連邦規則のチャプター10、パート50.61、アペンディックスGおよびHと、規制ガイド1.99)に準拠して行われる。

NRCの規則ガイド1.99 には、解析の実施に際しての基本的考え方が示されている。これによって、初期の未照射状態での脆性破壊基準温度(RTNDT)が特定できるようになる。RTNDT値は、中性子照射によって、より高温側(靭性が低下する)に移行する。計算や測定によって求められた脆化温度上昇値が、この破壊基準温度に加算され、最終的にはさらにこれに安全祐度が付加される。脆化移行温度は、銅やニッケルの不純物含有量と中性子束とから成る相関式から算出することができる。

この脆化移行温度は、これとは別に、圧力容器監視計画の一環として監視カプセル内に装荷された照射試験片の分析からも特定できる。炉内の監視カプセルは、圧力容器内壁部よりさらに炉心近くに設置されるため、圧力容器内壁部に比べ、より高い中性子束にさらされるようになる。このため、監視カプセル内の照射試験片の測定から求められる脆化移行温度は、圧力容器の内壁部のそれに比べ、かなり高くなる。

ヤンキー・ローでの問題

1991年に、ヤンキー・ロー原子力発電所で、認可更新計画が検討されていた際、原子炉圧力容器の材料組成やその特性データの信頼性に、大きな問題のあることが判明した。これによって、予定されていた圧力容器の脆化進捗度の確認作業が事実上不可能になってしまった。この材料特性や組成データの信頼性問題は、大きな関心を呼ぶところとなり、認可更新問題から、その対応の困難な運転管理上の問題にまで発展した。電力事業者は、この問題に対し、費用対効果の観点から、有効な対応策を見い出すことができなかったため、最終的にはプラント閉鎖に踏み切らざるをえなくなった。この問題が契機となり、NRCは、原子炉圧力容器の評価規則について見直し変更を行うことを決断した。

NRCの規則(10 CFR 50.61)には、RTNDT

の最大値(照射による脆化温度上昇値と安全祐度を含む)を特定するための評価手法が定められている。"RTPTS"で表示される脆性破壊基準温度からの移行温度値は、通常は軸方向溶接部に対し132℃を超えないように管理することが要求されている。NRCは、規制ガイド

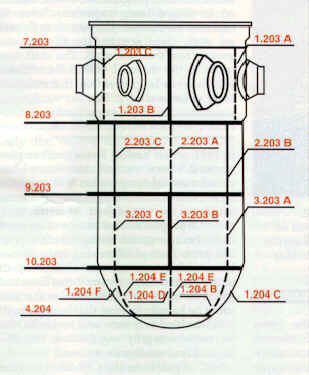

1.99の脆化移行温度の予測に使用される相関式を修正し、その改訂版(Rev.2)を1980年代後期に発行した。BGEがこの修正相関式を使用して解析したところ、1号炉の軸方向溶接部

2.203に関しては、その脆化移行温度が2000年までに132℃の管理基準値を超えるおそれのあることが判明した。この時点までに、運転認可の延長申請のために必要な各種の取り組みに対する全体枠組みがほぼ明らかになった。カルバートクリフス1号炉は当初、上記評価基準の妥当性を評価するための主圧力容器のひとつに選定されていたこともあり、確率論的安全評価の解析をすでに終えていた。この解析結果は、圧力容器のRTNDT値が仮に管理価基準を超えることになったとしても、プラントの安全運転が引き続き可能なことを立証するために役立てることができた。確率論的安全評価の具体的方法実施を定めた規則ガイド

1.154が、すでにNRCによって発行されており、これは、仮に圧力容器の脆化移行温度値が上記管理基準を超えることになっても、引き続きその利用が可能なことを容認させていくための対応策のひとつに位置づけられている。BGEは、これまでにプラント個々に対して実施してきた評価結果から、10

CFR 50.61による包括的解析のもとでは、RTNDT値は、管理基準値

圧力容器の溶接部配置図

を超えるおそれの高くなることをすでに把握していたことから、彼らは、初期の規制ガイド1.154に基づく確率論的手法に準拠して安全解析を行うことを計画していた。

しかし、ヤンキー・ローでの問題から、この方法について見直し検討が必要になった。ヤンキー・ローで運転認可延長計画が検討されていた際、彼らは、RTPTS値がたとえ評価基準値を超えることになっても、引き続きプラントが安全に運転できることを立証していくために、規制ガイド1.154に準拠して解析することを考えていた。しかしこの方法は最終的には失敗した。それは、解析の際のインプット条件の想定いかんによって、結果に大きな差異の生じることが明らかになったからである。

ヤンキー・ローとNRCは、インプット条件の妥当性について最終合意に到達することができなかった。ヤンキー・ローでの経験から、規制ガイド1.154に基づく解析評価が成功裏に終了する可能性はほとんどなくなった。このため、BGE

は、新たな対応策の検討に取り組まざるをえなくなった。

カルバートクリフスでのアプローチ

NRCによる規制ガイド1.99の改訂作業(Rev.2)と並行して、カルバートクリフスでは、脆化進捗度を予測できる新たな評価手法の検討が進められていた。当初、溶接部2203については、材料組成にかかわるデータが十分整備されていなかったこともあり、解析に際して、銅やニッケルの含有量はかなり控えめの値に想定された。しかし、これは、これと同一材の代表的測定値に比べ、かなり高めの値になっていたこともあり、BGEは最終的には、正確な材料特性情報の入手に取り組まざるをえなくなった。BGEは最終的には、圧力容器

カルバートクリフスでの圧力容器の据え付け状況

を含む全NSSS系にかかわる製造関連レコードをすべて突き止めることに成功した。これによって、問題の溶接カ所がいつどのような方法で実施されたかが特定できるようになる。

コンバッション・エンジニアリングでは当時、圧力容器の多くが製造工場で並行製造されていた。デューク・パワーのマガイア1号は、カルバートクリフス1号と同一溶接材料(2203)を使用して製造されていた。マガイアの圧力容器の製造に用いられた溶接材料はまた、同プラントでの圧力容器監視計画の対象材料にも含まれていた。このことは、カルバートクリフスの溶接材の組成やその機械特性情報が、これによって詳細かつ正確に特定できるようになることを意味していた。さらに、溶接監視試験片の測定によっても、脆化移行温度を特定できることから、より精度の高いRTPTS値が比較的容易に入手できるようになる。

BGE

は、マガイアの溶接監視試験片から得られた機械特性や化学分析情報を、規制ガイド1.99の予測相関式に当て嵌めることによって、RTPTS値が大幅低下することを証明した。また、マガイアでの2種類の照射監視試験片の抜き取り検査によっても、脆化移行温度は、相関式からの算出値に比べ、かなり低めの値になることが判明した。カルバートクリフスでの圧力容器の脆性評価の際に、もしマガイアの監視試験片データが有効利用できていたならば、溶接部2.203のRTPTS値は、管理基準値をかなり下回る値になっていたことは間違いなかった。BGE

は、溶接監視試験片の一部を入手し、さらなる化学分析を進めるとともに、交換用監視カプセルに装荷されるシャルピー試験片の製作に取り組んだ。マガイアから入手された監視試験片が、1987年にカルバートクリフスの1号炉心に装荷された。

あるプラントの炉内監視試験片データを、別のプラントの圧力容器の解析に利用するといったことは、これまでに前例がなかった。バブコック&ウィルコックス製プラントで、流量起因の振動によって、監視用カプセルの保持装置のいくつかに不具合が発生していた。B&Wによって、新たな総合監視計画が策定され、その計画の一環として、何基かの主要プラントの、炉内に設置された改良型監視カプセルにB&W製圧力容器の溶接試験片が数多く装荷され、照射試験が実施されていた。BGE

は、マガイアの照射監視試験片を今回と同じように他のプラントでも有効活用できる新たな脆化管理手法の開発に取り組んだ。

将来の脆化管理対策に対する基盤整備の一環として、BGEは、圧力容器円筒部の中性子束や中性子フルーエンスの低減化を図るため、1980年代後期に1号炉の燃料装荷パターンの見直し変更を行った。

材料の脆化対策

NRCは1991年に、10 CFR 50.61の改訂を行い、材料の脆化評価に使用される相関式を修正(規制ガイド1.99

Rev. 2の法制化を含む)するとともに、この新たな相関式を使用しての脆化評価を電力事業者に要請した。BGEは、1号炉の軸方向溶接部2.203については、現在の運転認可期間が失効する2014年までにRTPTS値は管理基準値を超える可能性が高くなるとの報告を行った。実際のところ、もし炉心の燃料装荷パターンの大幅変更が実施されていなかったならば、1号炉の軸方向溶接部は、この相関式から予測すれば、すでに1999年の春までに管理基準値を超えていたことは明らかであった。BGEは、両号炉に対し、さらなる20年の延長運転を可能にする脆化管理手法についての検討を行うため、各部門の専門家から構成されるタスクチームを発足させた。このチームは、新たに設立されたライフサイクル管理部門をはじめ、設計工学、システム・エンジニアリング、材料工学、運転、原子工学などの部門からの代表者で構成されていた。

チームは、その初期活動の一環として、まず最初に脆化管理計画の制定やその実施状況について調査を行った。評価段階で明らかになった他の新たな選択肢についても評価対象に含められた。

これについてはその後、各種の脆化管理手法に対する費用対効果の評価にまで、その活動範囲が拡大された。これらの手法については以下の項目が考慮されていた。;圧力容器の焼き鈍し;燃料配置計画の変更による径方向中性子束の低減;永久閉鎖;原子炉圧力容器の交換;脆化の顕著な溶接部の取り替え;規制ガイド1.154に基づく解析評価;マガイアの監視データの活用。これらの方策それぞれに対し詳細なコスト評価を行った結果、マガイアの監視データの利用が、最も低いコストで技術上や規制上の要求条件を満たすことができるとの結論が得られた。

圧力容器材は、経年効果によって徐々にその靭性が低下していくため、低温運転時での許容最大圧力の引き下げを考慮しなくてはならなくなる。脆化の進展に顕著な傾向が見られる場合には、プラントを改造し、低温過圧防止装置(LTOP)を設置しなくてはならなくてはならなくなる。このプラント改造によるLTOPの設置や、プラント運転管理手法の適正運用によって、残りの運転期間やさらなる20年の延長期間に対し、プラントを中性子脆化問題から開放させることができるようになる。

脆化問題の解決に向けての各種活動への取り組みによって、情報管理や情報収集の重要性が、あらためて認識されるようになった。マガイアのデータを有効活用できるようにするためには、その運用手続きを明確に定めるとともに、必要な技術評価はすべて終了させるようにしなければならない。BGEは、中性子束評価活動を、その重点課題のひとつにかかげていることもあり、その妥当性が客観的に十分説明でき、かつ精度良く中性子束評価の行える手法の開発に取り組んだ。脆化事象は、照射温度に一部依存することになるため、カルバートクリフス1号とマガイア

1号の両号炉に対し、運転履歴温度の追跡調査が日単位で実施された。マガイアの運転温度は、カルバートクリフスに比べ、平均で10°F(5.5℃)高かった。これによって、カルバートクリフスの脆化推定量は最終的に、10°F(5.5℃)分だけ高めなければならなくなる。中性子束評価活動の一環として、両プラント間での中性子環境の同等性を検証するため、サイクル平均の中性子スペクトルについて比較検討が行われた。カルバートクリフス1号の溶接部2.203へのマガイアデータの適用に対する妥当性を証明するための資料がNRCに提出され、承認された。この背景には、カルバートクリフス圧力容器円筒部の脆化移行温度は、残りの運転期間やさらなる20年の延長運転を考慮しても、いずれも評価基準に接近することにはならないとするNRCの強い確信があった。カルバートクリフスは、運転中のプラントの圧力容器の評価に、別の同型プラントのデータを効果的に活用させた先駆的プラントになった。

BGEは、マガイアの監視溶接データの詳細評価に加え、材料製造記録や、他の保存資料や監視データなどに関しても広範な調査活動を始めた。偶然にも、

ABB-コンバッション・エンジニアリングのオーナーグループでも、製造記録の収集やその編集作業が行われていた。BGEがこれらの活動への取り組みを行っていた際に、ほとんど使用されないままロングアイランド・ライティング社によって閉鎖されたショーハム原子力発電プラントの圧力容器が、カルバートクリフスの両号炉の圧力容器と同一溶接加熱条件の下で製造されていたとの事実を掴んだ。BGE

は、その当該溶接部を含めショーハムの圧力容器の一部を買い取った。これらの溶接部に対し、これまでに明確になっていなかった機械特性や化学組成について詳細調査が実施された。材料組成にかかわる調査活動には、カルバートクリフス圧力容器円筒部のほとんどすべての溶接部に対する軸方向、厚さ方向、円周方向の化学特性の変動に関する統計分析が含まれていた。

材料調査実施中に、ピルグリム原子力発電プラントの監視試験計画のなかに、カルバートクリフス1号炉で使用されていたのと同一溶接材料が含まれていることが判明した。BGEは、その資料の一部を入手するとともに、材料組成についてさらなる分析評価を進めた。1号炉の溶接部2.203については、1985年の時点ではまだ化学分析情報を十分に把握できていなかったが、1995年までに、化学特性の変動に関する統計評価を含め、3種類の溶接材料について多くの詳細測定データを入手することができた。

カルバートクリフスでの脆化管理計画の策定によって、残りの運転期間やさらなる20年の延長運転を通じても、圧力容器円筒部の脆化進捗度は十分に低いレベルにあり、引き続き安全運転の可能なことが立証された。BGEは、圧力容器円筒部の脆化状況をさらに精度良く確認できる資料や情報の入手に、引き続き取り組んでいる。最近、脆化進捗度が測定できる新たな解析手法が開発された。ASTM標準E-1921に準拠したシャルピー照射試験片を分析することによっても、劈開破壊靱性が容易に特定できることが判明した。BGEは、2基の原子炉圧力容器それぞれに対し、1カ所を除く円筒部溶接カ所すべてに対し、この手法に基づく評価解析を行った。その評価データの使用の必然性や、解析手法の導入に対する規制面からの要請は、現在のところ、まだ明確になっていないが、この評価結果から、原子炉圧力容器の靱性は、これまで想定していた以上に、はるかに高いレベルにあることが明らかになった。

プロジェクトの完了

BGE

が認可更新計画への取り組みを本格的に始めたとき、圧力容器材の脆化対策は、重要なテーマである反面、かなり複雑な問題に発展するのではないかとの懸念が持たれていた。カルバートクリフスは、各種の脆化管理手法について詳細評価を行った結果、プラントの改造方式と溶接監視試験片の測定方式との組み合わせを採用することにした。LTOP

システムの設置によって、脆化にかかわる運転管理上の問題が解決できるようになる。燃料装荷管理手法の見直しによっても、脆化への影響を最小にとどめることができる。カルバートクリフスは、圧力容器材の化学特性や物理特性情報の収集や、他の関連資料の入手に精力的な取り組みを行うとともに、必要な各種試験についても適宜その実施に努めてきた。これによって、調査データの妥当性が証明されるだけでなく、カルバートクリフスの圧力容器円筒部の靭性が予想よりはるかに高いレベルにあることが立証できるようになる。