![]()

| �i�P�j���j �@�֓��H�Ɗ�����Ђ́A���Y�����Ԃ̉��H�����̂Ƃ��ċ����R�̗v���ɂ��C�e���ʐ��Y���邱�Ƃ�ړI�ɐݗ����ꂽ�B�����Ԑ��Y�̃m�E�n�E�𓊓���������I�Ȑ��Y���̌��オ���҂��ꂽ�Ƃ����B�����̌��n���畽�R�ōL��ȗp�n�m�ۂ��\�ȓ����̐��{�����I�肳��A�u���{���U�O�W�Ԓn�v�Ə̂��ꂽ�B���̍H��̕�����S�����߂ɕ~�݂��ꂽ�̂����{�w����̐�p���i�����ݐ��j���B�B �@���ۂ̐��Y�́A�P�X�S�S�i�r�P�X)�ɓ����Ă���s��ꂽ�悤�����A���̗����オ��͑f�����A����l�̏]�ƈ��i�r�Q�O�D�R���_�@��V�C�O�O�O�l�j�ƂR�C�O�O�O�ɋy�ԋ@��E�ݔ���L�����H��ƂȂ����B��p���́A�����̐l���A�����S���A��ɂ͓��k�{����i���{�|���ԁj�֗��q�w�i�H��W�Ґ�p�j���݂���ꂽ�B�I��Ƌ��Ɋ֓��H�Ƃ���芪�����͈�ς����B���a�Y�Ƃւ̓]�������ݓS�����q����Ȃǂ��ژ_�ނ����ǎ������Ԃ��ƂȂ��H��͕��ƂȂ�B��p����@�֎Ԃ�����Ɖ^�������ɂ������̂Ǝv����B

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ��L�N�\�́A�Q�l�����F�Q�V�C�Q�X�C�R�O�C�R�P�y�щ���j�k��W�S�������ɍ쐬 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

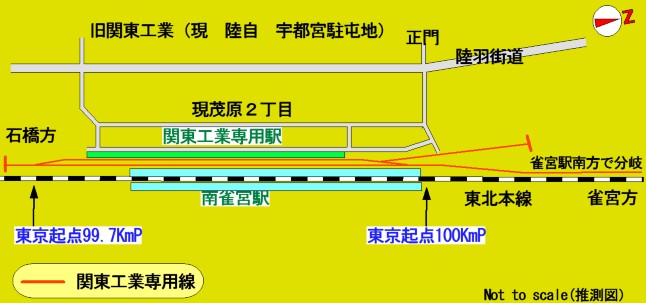

| �i�Q�j���[�g �@�ȉ��ɐ��肳���H�����[�g�������B�{������̕���ӏ��͖��炩�łȂ����A�n�`�A����A�֓��H�Ƃ̗p�n�擾�Ȃǂ��犨�Ă��Đ��{�w����̉H���c�X�����ؓ���i�����N�_�P�O�P�D�S�T�����j�t�߂ł������ƍl������B���݂ɁA���{�w�̐�������M���@�͂P�O�P�D�S�P�j���iS55.3�k�ǘH���}�j�ł���A����M���@�̈ڐ݂��s���Ă��Ȃ���Ώ���œ�[�ŕ��Ă������̂Ǝv����B �@��p���͖{�������ɗאڂ��ĕ~�݂���A�S���P�D�W�������x�ł������Ɛ��肳���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �i�R�j���{�w �@���݂܂ł̒����ł́A�����̍\���z���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �i�S�j��p���̉w �@���݂̖Ό�2���ڂɑ��݂��Ă����B�u���{��w�v�ƕ\�����Ă��镶��������B �{��������ɗ���A�ז��z�[���i�Α���H�j�y�щז��㉮���݂����Ă����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i����j�k��W�S���f�ڎʐ^  �@�摜�N���b�N�Ŋg��\���j �@�摜�N���b�N�Ŋg��\���j�܂��A�k���ɐL�т�s���~�܂�̐��H�́A���炩�̋@�֎ԃ����e�ݔ������������Ƃ��������킹��B�Ȃ��A��p����p�����l���A�����s���Ă����悤�ł���B ���}�́A�����Q�X�E�R�O�Ɍf�ڂ���Ă���} �@���P�X�V�V�i�r�T�Q�j�D�P�@���֓��H�Ɩ����@�����@��Y�����쐬���ꂽ �@�@�@�r�Q�O�D�X�D�R�O���݁@�֓��H�Ɛ��{�H��@�����z�u�} �@�@�@�i��̌R�֒�o���������Q�Ƃ��č쐬�j �����ɁA�B�����m�̐����������č쐬�����B�i���H�z�u�͓����̂��́j �P�X�S�V�i�r�Q�Q�j�̕ČR�q��ʐ^�Ƃ͎�قȂ��Ă���悤�ɂ�������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �i�T�j���q�w �@�ݒu�����ƗA���J�n�����̂���ȂǕs���_���������A�O�o�̋��ʐ^�������Ƃ��뎟�̂悤�Ȃ��Ƃ��ǂݎ���B ���֓��H�Ɛ�p�w�ɂقڕ��s����`�ŗאڂ��ݒu����Ă���B ���w���ɂ́u�݂Ȃ݂��U�߂݂̂�v�u�쐝�{�v�ƉE��������Ă���B ���z�[���͑Ό����ŁA�ؐ��̎x����Ɍ��������悤�ȍ\���ł���B �@�@�i�{���͖������ɕ������ς݁j �����ӊŔ�����A�ȉ��̓��e���L����Ă���B �@�@�u�{郂͒���������҈ȊO�̕��̏�~�͏o���܂���v ���A�P�X�S�V�i�r�Q�Q�j�B�e�̕ČR�q��ʐ^�ɂ́A���̍��Ղ��������炸�A��ア�������P�����ꂽ���̂Ǝv����B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �i�U�j�@�֎� �@�����R�O�ɂ́A��p���̋@�֎Ԃ͂P�X�S�R(S18)�u�k�C���̒Y�B�Œ��Â��������v�Ə�����Ă���A�܂��A�u���ւ��������̂Ŏ����ł����ݎԂɐςݍ��܂�āE�E�E�v���{�ɂ���ė����Ƃ�������Ă���B����A���C�@�֎Ԏj�̌����i�����P�O�j�ɂ��ƁA���̋@�֎Ԃ͓������q�i�����{�S�H���@�k�C�����M�s�j���C�R�Ȃ�5���[�������d�ʂQ�O���̂c�^�^���N�@�̂P�����P�X�S�R(�r�P�W)�D�P�O���������Ƃ���Ă���B�������ǂ�ƁA�`�o�E�ٌc�V���[�Y�����삵���č�H.K�|�[�^�[�Ђ���p�䓌���i�����O�ԂV�U�Q�����j�ɔ[�������@�֎Ԃ��A�������[�J�������Ōy�֓S���p���͋@�Ƃ��ĕW�������i�����b���R�s�[�j�A����ɓ����i���{�j���O�Ԃ݂̂P�O�U�V�����ɉ��߂����̂ł���B���������āA�x�[�X�ƂȂ����䓌���̂c�^���N�@�k�c�j�T�O�^�ƌ`�Ԃ����Ă���B���݂ɓ��֒��a�͂킸���Q�t�B�[�g�S�C���`�i��V�P�O�����j�ŁA���͂�b��ł̉��ł��Ȃ��������Ƃ��킩��B �@��L�̂Ƃ����A���̋@�֎Ԃ����{�ɂ���ė������m�Ȍo�܂͂킩��Ȃ����A���Âł͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ��V�Ã��x���ł������Ɛ��������B�P�X�T�Q�i�r�Q�V�j�ɉF�s�{�ŎB�e���ꂽ�ʐ^�ł́A�����˃n���h���ɇ@�̃i���o�[�v���[�g���t����Ă����B �@���̌�A�Y�Ɨp�Ƃ��ĕ��������Ƃ̗����͂Ȃ��P�O�N��i�����͂Q�N��j�Ŏp�����������̂Ɛ��������B |

�@![]()

| �@��p���ՂƐ��肷�铌�k�{�������ɕ��s���铹�H�𐝋{�w����삵�Ă݂��B |

|

�����{�w�Ɂ� �V�������[�g����킸���ɗ���Ă��邱�Ƃŋ����̉w�ɂ��c�����B�\���ɂ́A�u�S���@�v�̗z�����̂���א����̒����c����Ă���B |

| ������_�Ɛ��肷�� �@�@�@�@�@�@�@�P�O�P�D�S�����|�X�g�t�߁� ���{�w��������B��ʉ��ɁA�H���c�X�����A��ʒ����ɐ��{�w���������M���@��������B�ܑ����獻�����ɕς�铹�H����p�����[�g�Ɛ��肳���B |

|

|

���{���P�O�P�����|�X�g�t�߁� �{���ɕ��s���铹�H�͏��X�ɍׂ��Ȃ�Ȃ���������Ă���B�������{���B ���̐�A���˓��i�P�O�O�D�W�����j���璷�����i�P�O�O�D�T�����j�܂Ń��[�g�Ղ��Â��鍭�Ղ͔��ƏZ��n�̒��ɏ�����B |

| ���{���P�O�O�D�R�����|�X�g�t�߁� �������i�P�O�O�D�T�����j���z����ƃ��[�g�ՂƎv����ܑ����H������邪�A�Q�O�O���قǂōĂяZ��n�̒��̒��ɏ�����B �ʐ^�������{���B |

|

|

���{���P�O�O�����|�X�g�� ��ʍ��ɂP�O�O�����|�X�g�B���́A�u��O�Ό����v�B�֓��H�Ɛ�p�w�̖k�[�ɂ�����ӏ��ł���B�������ɐi�ނƌ����㎩�q���F�s�{���Ԓn����Ɍ������B �ʐ^�����A���{���B |

| ���{���P�O�O�����|�X�g�� ��Ɠ����ꏊ����A�������݂�B �����́A�{�������Ɂu�쐝�{�v�̏�~�z�[���A��ʉE���ɐ�p�w���������Ǝv����B �i���ʐ^�ɋ߂��ʒu�Ǝv����j |

|

|

���{���X�X�D�W�����|�X�g�t�߁� �ʐ^�����u��p�w�v�E���u�쐝�{�w�v �������{�w�� |

| ���{���X�X�D�V�����|�X�g�t�߁� �u��p�w�v�̓�[�ɋ߂��ӏ��B����_���炱���܂ʼn����\�͔����ł��Ȃ������B���̏Z��n���ɂ́A�����������Ă��邩������Ȃ����E�E�E�E�E�E �������{�w���B |

|

|

���֓��H�Ƃ̐����߂����������^���N�� ��p�w�̓���P�����̍���ɂ���֓��H�Ƃ����݂��������^���N�B���ɋ���Ȃ��̂ŐV�����ԑ�������悭������B���݂́A�F�s�{�s�Ɉڊǂ���Ă���B�������Ă��邩�ۂ��͕s���B |

| �߂��Ŋώ@����ƁA�����̃R���N���[�g�̍ގ��ɂ����̂��A�{�H�ɂ����̂��A�\�ʂ̃R���N���[�g���L�͈͂ɔ������ꕔ�S���I�o���Ă���ӏ���������B |  |

| �@�����_�܂łɒ����ł������Ƃ��܂Ƃ߂Ă݂����A��̉𖾂ɂ͒������̂��������B�p�~��A�������Ԃ̂R�O�{���̎����o�߂��Ă��邽�߂��������Ȃ��Ƃ���ł͂��邪�P�������A�^�s�Ȃǂ́A�܂������o����\��������ƍl���Ă���B���̐�p���Ɋւ��ĉ��炩�̏����������̕��͂Ƃ����r�ւ��A������������K���ł���B |

�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

�y���肢�z�{�T�C�g�̓t���[���\���ł��B

�t���[���\������Ă��Ȃ��ꍇ��

��ł�������g�b�v�y�[�W�ɂ��߂肭������

���惊�X�g�ɖ߂�

�X�V�@�@�@�@2005.5.29�@����j�k�W�S���f�ڎʐ^��lj�

�쐬�@�@�@�@2005.5.5

�ʐ^�B�e�@2004.11.13�@2005.3.20

Copyright (C) 2005 Daruma-Kozo. All Rights Reserved